五里坡,那六公里的行程

●罗廷辉

一

如果站在石门关看普义山,看着很远、很远,云山雾罩,朦朦胧胧;而站在普义山顶看石门关,看起来又很近、很近,近到很想捡起块石头,抡圆了手臂试试能否扔到金牛。

如果把普义山延伸到顺濞河谷的山梁看作是一条腿,那么义阿扎山顶就是膝盖,而五里坡只是个脚掌。脚尖是大保高速公路跃进服务区,脚下是顺濞河、215国道。

从215国道边的大钢钢铁公司门口到菜坪路口,若不怕坡陡,顺着山梁走,整个五里坡不足两公里半,而要是不嫌弯多,沿着山腰绕行的村道走,则又六公里有余。不管它究竟是多少里程,它的名都叫五里坡,它就在那里。是的,五里坡就在那里,从盘古开天之时起,它就在那里,到天地合、时空绝之日,它仍然还会在那里。

五里坡始终都在那里,它有着绵亘的时空,可我却只有朝露般转瞬即逝的数十寒暑。而它仅仅是五里坡,属于我的却又足足六公里。

往前急流环伺,没有脚步能从这里延伸到远方;朝后离水源过远,炊烟也没法在这里升上天空。五里坡,没有传说,或者说是有传说,但与人无关,只属于飞禽走兽、山石草木,还有从迢遥的远方匆匆赶来的湍急的漾濞江和顺濞河,朝着迢遥的远方匆匆而去的愈发湍急的黑潓江。

五里坡,没有传说,可是有记忆。

有关五里坡的记忆,我只追溯到二十世纪七十年代末。

当时,母亲是生产队的牧羊人,邻家婶婶也是,我和年龄相仿的邻家侄子每逢周末或是假期都会替代她们放牧羊群。

有一天中午,我俩照例把羊群赶到村外不远,就在那里嬉戏耍闹,任由羊群自行前往五里坡觅食啃青。

那天,羊群没有像往常一样在山上待到傍晚,而是半晌就回转到我们跟前了,并且少了十几只之多。我们意识到了反常,也隐隐感到了不祥,奈何那时的五里坡林深草茂,常有猛兽出没,哪里是刚十岁出头的我们敢轻易涉足的?

没办法,只有等,从后晌等到傍晚,又从傍晚等到天黑,一直揪心地等,可就是连羊毛都没有再等到一根。

次日,生产队派出一伙精壮汉子循着羊蹄印一路找去,才进入五里坡不远就找到了少了的那十几只羊。只是那些羊一只只都已经血肉模糊,有的缺胳膊,有的少腿,有的肠肚被扯出了体外——羊群遭遇了狼群,惨遭生吞活剥了!

照理说,通往五里坡的隐秘小道又为此变成畏途,五里坡又为此变成禁地,我的记忆也为此被生生拗断,至少也被摁下暂停键,暂时搁浅了。

可事实却并非如此。

原320国道(今215国道)平坡顺河谷到黄连铺的路段,就在那当口全线施工。开山炮和公路团的锄镐声、劳动号子声终结了古来都由河水的咆哮声独霸河谷底的历史,包括那群祸害我们羊群的狼在内的野兽,被成天惊天动地、震耳欲聋的轰鸣惊吓得逃之夭夭,不知向何方迁徙。

村子里也有了羊肠小道经由五里坡前往河谷底,那是村里的年轻人时不时结群前往公路团驻地看电影,日积月累踩踏出来的。

这下子,我的同龄人都变得前所未有的振奋。家里和我们一样放牧生产队牧群的不用说,每逢周末或假日,必定一天不落地带上看家狗,赶上牧群,起早贪黑上五里坡放牧。就是家里没有牧群的,也都各自赶上家里的猪,往五里坡凑。身后还常常有露着屁股蛋的弟弟妹妹,紧咬着尾巴不放。

看家狗毕竟不是牧羊犬,带在身边壮壮胆还行,要是靠它们放牧,那可不成。好在牧群到了林深草茂的陌生环境也怕生,通常都在主人身边转悠,并不敢走远。

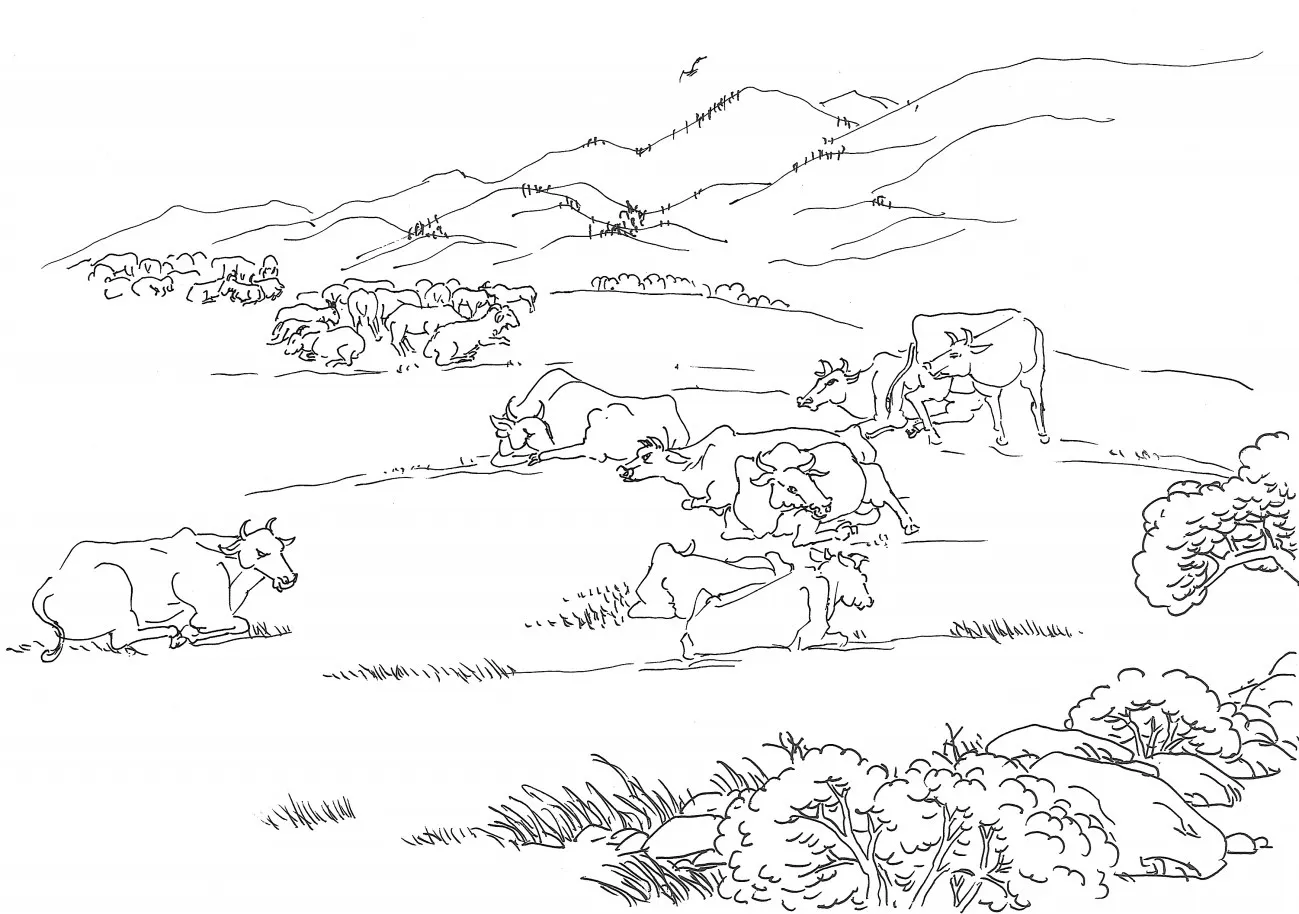

又是羊群牛群,又是猪仔狗娃,加上放牛娃、读书郎,还有跟屁鼻涕虫一大堆,随便一凑,总有个几百的数。偌大一支队伍,情绪、振幅空前同步和一致,成天顺着山梁来回欢腾、癫狂,每听到开山炮响来一波欢腾,每看到开山炮腾起的烟尘又来一波怪叫,牛们、狗们受了感染,也时不时来上一嗓子。

那喜悦,可以是任何形状的;那欢欣,可以是任意色彩的。那场景,就是如今回想起来,也不禁哑然失笑。

我们都在期盼着公路早日竣工,盼望着早日亲眼看到只在电影中见到过的汽车一辆辆从那驶过,盼望着有朝一日能有幸乘上一程,甚至萌生了有关远方的梦想。

那条国道没让我们盼太久,盼着盼着也就盼到了竣工,通车了。

随后的一段记忆颇为沉痛,看到了平坦宽展的公路,就想到了远方。不止懵懂的我们,五里坡上密密麻麻的树木心里也有了远方,并且比我们还要炽烈得多,急切得多,一批批相继离乡别井。

首先是那些几人合围的参天古松,化作寸板、分板踏上了寻梦之旅。随后是那些挺拔的梢子、高达二三十米的青松翠柏,卸下甲胄去追逐远方……几年后,就连那些弯弯扭扭的不成材的松木,甚至杂木,也不拘男女老幼、高矮胖瘦,把几十里外的造纸厂当作远方赶去投奔了。

古来一身葱绿盛装的五里坡,换了一袭土黄的褴褛。

就在那当中,踏着两公里半壮实的山路,我把自己撂上了自我放逐的旅途……

我从来都不怀疑一块土地情感的炽热和生命的顽强,却又更不曾料想到一块土地竟能焕发出那么强盛的生机。当我归来时,五里坡哪里还是别时那模样,若非拍去满身风尘,便是提纯后清纯如山溪的情感,经了升华已纯粹如白云的爱恋,哪里还能够坦然地接受她张开的双臂,还能够忘情地去拥吻她。

五里坡,当年曾一度遍野触目惊心的土黄,眼前又换了彩妆,远看是满目的赏心悦目的葱茏,进了林子则是遍地的心旷神怡的金黄。漫山遍野的青松,虽然还不及先前挺拔粗壮,却要比原先密集得多,也比原先更显勃勃生机。更为难能可贵的是,一棵棵都把“咬定青山不放松”视为最美的诗歌来吟咏,任凭耳边成日响彻远方的借高速路发出的“欢迎光临跃进服务区”“欢迎光临跃进服务区”的诱惑,就是丝毫不再为之所动。

顺山梁而行的那两公里半山路还在,只是细伶伶地在草丛中时隐时现,再也没有当初壮实,自然也只管承载些过往的零零散散的回忆了。

沿着山腰,以繁写的笔画,新添了一条平坦而又宽展的柏油路。那路虽说无非是一条村道,可各种车辆往来穿梭,川流不息,车流量只怕不逊于山脚下当年的国道。车辆类型有卡车,有摩托,也有轿车,只是在比例上,起初最多的摩托车在逐年锐减,而起先最少的小轿车却又在与日剧增。

站在五里坡顶鸟瞰河谷底,国道和高速路隔着河水铺呈,相扶相携并肩而行,白日里是四条钢铁洪流南来北往,来回穿梭,到了夜间则又变成了一江灯火,闪闪发光,熠熠生辉。顺濞河谷,那个集镇不爱环肥只喜燕瘦,腰围苗条依旧,倒是身高却在连连拔节。顺濞河和漾濞江交汇处,再不见昔日湍急的水流,不闻过往拍岸的涛声,只见一个大写的“人”字波光潋滟,灿然夺目。那一撇一捺,同白日对面山顶兔街子垭口满坡的明镜、黑夜皮歹河谷一连串闪烁的眼眸,所蕴藏着的,莫不都是光和热。

目之所及,一条条河谷,一座座山梁,恰似我那一个个并不富有的亲邻们,就算自己怀抱着逼仄,也要给远客腾挪出宽敞,自己心里但有一束光明,就要给山外送去万家灯火。

五里坡坡顶,已经有了农户散居,目前撑起炊烟的水源,是各自用胶管从几千米外引来的。而数十公里外七星石山脚的清澈山泉,在钢管引领下,也正在迤逦而来,已经确定就在不久后,和着春天结伴赶到,其后不拘聚集的村落,还是散居的农户,将一户不落,都朝夕与共、寒暑相守。

半山腰公路边兴建的公墓,一期工程眼下也已竣工在即。

如若回到数十年前,绝无人烟的五里坡,完全只是猛兽的领地、毒蛇的王国,人迹罕至,如今以一个华丽转身,化作了宜居之地。来时不用再祈求仙人指路,即可找到来路;走时也不用再恳请地师择地,就能寻到归处。

心曲,千遍万遍酿制,都只浓烈了乡情;脚步,万里千里追寻,最远的远方原来就是故里。回到五里坡,我索性再挪几步,挪回到了牧群身后。

二

五里坡,西坡较为平缓,松树林居多,东边却基本是怪石嶙峋的悬崖峭壁,多生杂木、藤蔓。若在雨季,漫山遍野都碧草如茵,我和我的羊群自然很少涉足东面。而到了冬春季节,西坡上纵然还有些野草非但不甘于向严寒低头,还执意要与干旱抗争,可也都被黄灿灿的松针捂了个严严实实。我们也只好把五里坡当作书页,从西坡翻到东面。

东面坡对我和我的羊群的深深眷恋是不言而喻的,唯恐我们彻底从她眼前淡出,每到仲春时节,她总有惊喜奉赠。

那个时节,五里坡的树木都已勃发了盎然生机,远远望去,满目葱茏。可钻到林间,遍地的野草却还一派枯黄。这种时候,为了保证牧归时羊群都能把肚子撑得圆滚,我情愿多付出一些辛劳,不再强行制定放牧区域和线路,只是跟在后面任凭牧群自由觅食。

往往就在最意想不到的时候,一两株奇特的植株会赫然映入眼帘。那植株不长,只有一枚叶片,一根光杆上或多或少有一些花蕾或花朵,并且不论茎杆还是花蕾、花朵,都红得发紫,绝无一丝杂色。每次见到这种植株,我都会再也顾不上羊群,蹲下身来,摁住心跳,小心翼翼地把周围的泥土一点点刨去,慢慢把地下的根块、根茎完整地挖掘出来,连同植株满心欢喜地妥善装入背上的小背篓,再去追赶羊群。

这是种叫做竹节天麻的植物,是药材天麻当中的一个稀有品种。天麻种类有数十种之多,每个品种都有相应的价位,唯独竹节天麻的价格,就是问无所不知的“度娘”,也会一问三不知。我不得不将之引为可遇而不可求的稀世之珍。

五里坡的东面坡曾送过我惊喜,也送过我惊吓,惊喜当然多多益善,惊吓却仅一次都恨不能从记忆中彻底删除。

也是仲春,也是在尾追式的放牧中。时过正午,我汗涔涔地攀爬到小白岩离国道仅十余米的林间陡坡,一堆小山包似的枯树叶在眼前突兀耸起。不久前我还从这里经过,当时这里和其他地方一样铺满枯枝败叶,但绝对没有这么一大堆。

正纳闷间,随着“刷啦”一声响,一条足有碗口粗细的蛇,从枯叶堆顶部探着头猝然蹿出一米多高。“轰”,一股热血骤然冲上脑顶,浑身热汗瞬间变冷,所有力气随即丧失殆尽。情急之下,我顺手抓住一棵小树才稳住了身子,避免瘫软在地,滚下陡坡。

这是一条布满黑斑的灰蛇,不,严格地说,应当是蟒,正“嗖嗖嗖嗖”地吐着蛇信的蟒!天杀的,它一定是盘在枯叶堆里下蛋或者是孵蛋,受到惊吓蹿出头部,准备攻击。

我真的是太难了!所有斗志都已被蟒释放出的强大无比的气场剥蚀殆尽了,更要命的是还没有余地选择。我默默地定定神,缓缓劲,慢慢转身,悄悄溜走。

一只母羊在那蟒前边,一只小羊则在蟒的侧面,离蟒的身子都不到一米,却又都浑然不觉,只顾啃食着星点换作是平常决计看不上眼的青蒿。那只十几斤大小的小羊,身边的蟒应当毫不费力就能一口吞了它。而那只母羊肯定也承受不住蟒的一波绞杀。

常年朝夕与共征战五里坡,羊群早已和我培养出了深厚的战斗情谊。它们成天都在跟我赛跑,跟我躲迷藏,却又总是担心我跟丢了,时不时就会有一只一撅尾巴撒下一串“乌金”,给我留下赖以追踪的线索。有的母羊产羔,自知没法自己把小宝贝弄回家,又怕蒿草太深我留意不到,会刻意蹭到我身边,先“咩”地打声招呼,然后才伏下身子蜷缩起来用力。也常有小羊看到我坐下休息,蹑手蹑脚潜行到我背后,把头拱到背箩里,看我成天背着不舍得放下,究竟是藏了什么宝贝在里头……

这么可爱的精灵,你让我如何割舍得下?莫说两个,就是半个也都难舍啊!

不敢放声吆喝,也不敢抛掷石子驱赶,又不甘心忍痛割爱撇下不管,我就那么眼巴巴地看着一幕惨剧即将发生。不曾想,时间就那么凝固了不止十分钟,先前机簧一般弹出的蛇头,竟然慢慢地缩了回去。危情得以有惊无险地解除,我心头除了庆幸还是庆幸。等到驱赶着羊群逃出很远,心头的庆幸才又换成了隐忧。

不行,有道是卧榻之侧岂容他人鼾睡,五里坡可是我和我的牧群的领地,如若任由这么一个危险的敌人潜伏在暗处,岂不防不胜防,再无宁日?

患得患失好半晌,我想到了一个彻底铲除隐患的良策——借刀杀蛇!

有了办法,我不再迟疑,当即拨通了一个兄弟的手机。不想,不久前还在我面前赞不绝口地称道“龙凤汤”的他,听我说完就不假思索地连声说没空。我也没多想,转而又给另一个兄弟发了微信。这个兄弟微信回得还挺快的:“哥,换了是以前,我要是不把这尤物弄来烹了,真的会一直失眠下去。可现在我们也得讲和谐,得爱护野生动物不是?”

得,我抬起手就一巴掌拍在脑门心:真是不禁吓,一吓吓懵过去,老半天回不过神来了。前头那个兄弟那么推崇龙凤汤的美味,却又以忙为托词不来猎杀这条蟒,那不也正是保护野生动物的意识在心底里生了根,保护生态平衡的行为在实际行动中成了习惯吗?

随后,我又想起了五里坡上记忆中年幼时的森林,想起了刚成年时的树木,想起了早年间那凶残的狼,想起如今放牧时经常遇到的成群的野鸡、不时误闯羊群的冒失的野兔、树上嬉戏的猴群、林间漫步的麂子,也想起了刚才那条蟒用实际行动对“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”这句格言的诠释。

一度消失的森林早已在回归,一度迁徙的兽群也在陆续回归,而且回归时摒弃了野蛮的兽性,只带回温顺的和谐……

想到这里,心头便有热油在一波接一波地漫过。心情不再悸动,心间只剩下一个念头:今天,我欠那条蟒一个道歉!

如今的山村,土地面积不再由牛抬着木杠去丈量,粮食收成不再随羊粪的多少起伏波动,养牛养羊的农户已经很少,就是很少的农户养牛和养羊也选择圈养,而不是放牧。只有我和我的羊群,风雨无阻,每日都要赶赴五里坡,羊群是奔向五里坡宴请的盛宴,而我则是赴五里坡密约的幽会。

五里坡,人们行色匆匆,通常六公里就能把它走完。只有我和我的羊群,早出晚归,风雨无阻,优哉游哉,乐此不疲,把它走成朝朝暮暮,岁岁年年。