历法与社会变革:“三百年斗历改宪”的学理依据

王洪军

儒家经典《尚书》以观测四仲星敬授民时开篇,因而治历授时成为社会法度建立的权力标志之一,并逐渐演变为儒家的核心议题。《周易·革卦》曰:“泽中有火,《革》。君子以治历明时。”相沿以承,社会变革必须改历授时的思想便被确定下来。《礼记·大传》申论说:“立权度量,考文章,改正朔,易服色,殊徽号,异器械,别衣服,此其所得与民变革者也。”(1)孔颖达:《礼记正义》卷三十四,中华书局1980年版,第1506页。颁布历法、改正朔、易服色等就成为传统社会发生变革的标志。夏商周分别以建寅(正月)、建丑(十二月)、建子(十一月)为岁首,即三代历法的“三正说”,也是受命易代“改正朔”学说的理论来源。秦始皇统一六国,以十月为岁首;刘邦建汉,承袭秦制,依然以十月为岁首。司马迁以为:“王者易姓受命,必慎始初,改正朔,易服色,推本天元,顺承厥意。”(2)司马迁:《史记》卷二十六《历书》,中华书局1982年版,第1256页。由于沿袭故秦制度,未能体现出受天明命即“顺承厥意”而进行王朝变革的实质与意义,汉人由此展开了四百年的汉代正朔的历法之争。

一、阴阳五行与秦及汉初《颛顼历》的确立

我国古代先民长期观测天文、体察物候,根据天象变化、季节更替规律与物候的关系,由此创建了历法。经过漫长的观象测时、历数验算,古代的历法逐渐完善。古人治历大体有四端,即立元、测候、察度、定朔。五代时后周端明殿大学士王朴将其描述为一个烦琐而巨大的工程:“包万象以为法,齐七政以立元,测圭箭以候气,审朓朒以定朔。明九道以步月,校迟疾以推星,考黄道之斜正,辨天势之升降,而交蚀详焉。”(3)欧阳修:《新五代史》卷五十八《司天考》,中华书局1974年版,第671页。历法需要多年、十数年,甚至是几代人的努力才能完成。回望故史,《史记》认为,考定星历、确定历元是从黄帝开始的,古六历《黄帝历》《颛顼历》《夏历》《殷历》《周历》《鲁历》,根据三王不同法的原则,历元分别确定为辛卯、乙卯、丙寅、甲寅、丁巳、庚子。秦人使用《颛顼历》,汉承秦制,最初使用《颛顼历》,以乙卯为历元。汉武帝太初改历,以甲寅为历元。

《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇统一六国后,推终始五德之传,认定统一的秦国为“水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔”。(4)司马迁:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第237页。战国邹子学派终始五德传的相关内容记录于《吕氏春秋·应同篇》,显然大一统的观念由来已久,而秦国很早就有统一六国的自信。以十月为岁首,是《颛顼历》的历元特点。刘乐贤研究睡虎地秦简《日书》发现:“根据《日书》通用的历法是《颛顼历》(朱文鑫、新城新藏推定秦国自秦孝公二年起使用《颛顼历》,《史记·秦本纪》述昭王时期事时始用《颛顼历》),推定《日书》成书的上限不会早于秦昭襄王时期。”(5)刘乐贤:《睡虎地秦简日书的内容、性质及相关问题》,《中国社会科学院研究生院学报》1993年第1期。也就是说,秦国使用《颛顼历》要早于秦始皇统一六国。清人汪曰桢《历代长术辑要》以为:“汉用《殷术》,丁卯蔀七十年,十丁亥,十一丙辰,正乙卯,三甲寅,六癸未,八壬午朔。《颛顼术》十丙戌,正乙卯,三甲寅,五癸丑,七壬子,九辛亥朔。按《通鉴目录》载刘氏《长术》起此年(乙未,秦子婴元年,汉高祖元年),汉初承秦仍以十月为岁首,用殷术,或云仍用《颛顼术》,今从刘氏《长术》两存之。”汪氏自注曰:“以史文考之,似《殷术》为合。”(6)汪曰桢:《历代长术辑要》卷三,光绪四年刻本。《资治通鉴目录》即司马光撰写的《资治通鉴》提要,其卷三载:“汉初用《殷历》,或云《颛顼历》,今两存之。”(7)司马光:《资治通鉴目录》卷三,四库全书本。所以,宋以后有学人开始怀疑秦及汉初使用的历法是否《颛顼历》。陈垣《二十史朔闰表·例言》也说:“汉未改历前用《殷历》,或云仍秦制用《颛顼历》,故刘氏、汪氏两存之。今考纪、志多与殷合,故从《殷历》。”(8)陈垣:《二十史朔闰表》,中华书局1962年版,第1页。饶尚宽、曾宪通与日本学者新城新藏对于秦及汉初使用《颛顼历》都提出了异议。实际上,《史记》明确指出,秦及汉初使用《颛顼历》,司马迁参与了《太初历》的制定,对于改历之前的历法是不会混淆的。而班固《汉书》一仍史迁之说,并没有提出异议。《艺文志》记载:《黄帝五家历》三十三卷,《颛顼历》二十一卷,《颛顼五星历》十四卷,《夏殷周鲁历》十四卷,《汉元殷周谍历》十七卷。所以,秦及汉初使用《颛顼历》是确定无疑的。

欧阳修《新唐书·历志》记载:“《洪范传》曰:‘历记始于颛顼上元太始阏蒙摄提格之岁,毕陬之月,朔日己巳立春,七曜俱在营室五度’是也。秦《颛顼历》元起乙卯,汉《太初历》元起丁丑,推而上之,皆不值甲寅。”(9)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷二十七上《历志三上》,中华书局1975年版,第602-603、602页。“太始”即“泰始”,意谓上古帝王创建之初。“阏蒙”,又作“阏逢”“焉逢”。太岁在甲曰阏逢,大岁在寅曰摄提格;月在毕陬,正月也。就是说,颛顼帝创建历法,历元始于甲寅年正月朔日己巳立春之时,日、月以及荧惑星(火星)、辰星(水星)、岁星(木星)、太白星(金星)、镇星(土星)五行星俱在营室五度。文献中记载的《颛顼历》,出现了乙卯、甲寅不同的历元,这也是学人怀疑《颛顼历》的主要原因。

僧一行在《大衍历议》中称“《颛顼》,其实夏历也”,(10)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷二十七上《历志三上》,中华书局1975年版,第602-603、602页。但他并没有进行严格的论证。曾宪通比较了望山战国简与睡虎地秦简的《日书》,对照秦楚月名,认为:“秦以建亥之十月为岁首,九月为岁终,属颛顼历。……秦用颛顼历只改岁首而未改月次及四季搭配,所以秦历既不称夏历十月为正月,亦不改夏历正月为四月,因而秦历的月次与春夏秋冬搭配亦与夏历相同。”(11)曾宪通:《楚月名初探——兼谈昭固墓竹简的年代问题》,《中山大学学报》(社会科学版)1980年第1期。实际上,董作宾《殷历谱》中已提出这样的观点:“一行所论述,及其定颛顼为夏历,殆已信而有征矣。”(12)董作宾:《殷历谱》,《甲骨文献集成》第三十一册,艺文印书馆1977年版,第94页。《夏历》的历元就是甲寅,而以乙卯为历元,乃“汉人依岁星及干支纪年而逆推之历元,非古《颛顼历》所能有也。”(13)董作宾:《殷历谱》,《甲骨文献集成》第三十一册,艺文印书馆1977年版,第94页。《殷历》取舍于《夏历》,历元皆为甲寅,《颛顼历》以甲寅为历元,有兼取二家之意,这也是孔子“从周”思想的实践。

秦及汉初虽然选择《颛顼历》,但月序遵从了夏历的约定,这就出现了以十月为岁首的建亥之月的说法。如果不考虑历法本身的因素,以十月为岁首,时序则从夏历,这样记录月时在生活中会出现诸多不便。从阴阳周复运行的规律来看,阳气从建午始消,建亥之月阳气并未剥尽,建子之月阳气销尽再生,新生事物开始酝酿,这是周人以十一月为岁首的最朴质的“惟时”意味。然而,研究者几乎忽略了终始五德说在秦历法确定过程中的深层内涵。秦确定以十月为岁首,理由是秦文公出猎获黑龙,邹衍弟子认为这是秦人的祥瑞。周为火德,以赤雀为符,秦代周,必为水德。水德,色尚黑,位在北方;音尚大吕,大吕乃阴律之始;十月卦为“坤卦”,纯阴之象;以十月为岁首,正是孟冬之月,也是纯阴之月;朝贺皆在十月朔等。所有的改制完全符合水德、十月为岁首、色尚黑、数六的文化特征,如此的文化乃至政治建构,其目的是最终建构起适合秦人文化特点的新天人模式。

二、儒家经学理论影响下的太初改历

公元前206年九月秦二世亡,三世子婴立,十月刘邦入武关,至霸上,同年被立为汉王,张苍推终始五德传,以为汉当水德,袭秦正朔,用《颛顼历》,服色尚黑如故。汉以十月为岁首,并不是明习律历之张苍一个人的贡献,星占家也发挥了重要作用。刘邦十月至霸上时,五星聚于东井,占星家以为是汉家得天下之象,这也是推终始五德传必须有的祥瑞。五星聚于东井出现的时间,北魏高允有异议:“金、水二星常附日而行。冬十月,日在尾箕,昏没于申南,而东井方出于寅北。二星何因背日而行?”他的结论是“前三月聚于东井,非十月”。(20)魏收:《魏书》卷四十八《高允传》,中华书局1974年版,第1068页。然而,“前三月”是指秦十月的前三月,就是夏正的七月,时间依然是一致的。

《颛顼历》在汉代使用了40年后,汉文帝十四年(前166),公孙臣提出了改正朔、易服色的建议,认为汉当为土德。此前贾谊也提过改正朔的建议,因人微言轻而未受到重视。前者是阴阳家,后者为儒家,二人都从客观的历史事实出发,提出了改正朔的主张。提倡使用《颛顼历》的张苍,此时态度已有所妥协,提出历法依然从水德,使用《颛顼历》,服色则变成外黑内赤,因为十月阴气在外,阳气尚浮于内。然而,这只是表面原因。班固指出真实的原因:“正朔服色,未睹其真,而朔晦月见,弦望满亏,多非是。”(21)班固:《汉书》卷二十一上《律历志上》,中华书局1962年版,第974页。以汉文帝时期为例,《汉书·五行志》载:“文帝二年十一月癸卯晦,日有食之,在婺女一度。三年十月丁酉晦,日有食之,在斗二十三度。十一月丁卯晦,日有食之,在虚八度。后四年四月丙辰晦,日有食之,在东井十三度。”(22)班固:《汉书》卷二十七下之下《五行志下之下》,第1501页。本应在朔日发生的日食,却出现在前一月的晦日,显然,历法已经后滞一日,可见贾谊、公孙臣改正朔的建议是有历法失真作为依据的。而历法失真应该是汉文帝下定决心改正朔、易服色最根本的原因。汉武帝时期,儒家渐趋掌握政治话语权,纯阴用事已经不符合蓬勃崛起的帝国以及年轻汉武帝的理想和要求,改变历法是理想与现实的双重需要。元封七年(前104),《颛顼历》使用了102年后,司马迁、公孙卿再次提出改正朔的理由就是“历纪废坏”。《汉书·五行志》记载了汉武帝太初改历前10次日蚀,其中3次发生在朔日,6次发生在晦日,1次先晦一日,历谱出现了严重的失真。因此,在儒家经学理论的推动下,汉武帝进行改历,将元封七年改为太初元年,以正月为岁首,色尚黄,数用五,协音律。东汉边韶曰:“孝武皇帝摅发圣思,因元封七年十一月甲子朔旦冬至,乃诏太史令司马迁、治历邓平等更建《太初》,改元易朔,行夏之正。”(23)范晔:《后汉书·律历志中》,中华书局1965年版,第3035页。这是我国古代行夏之正的开始,一年之始在冬至。

司马迁《史记·历书》记载:“更以(元封)七年为太初元年,年名‘焉逢摄提格’,月名‘毕聚’,日得甲子,夜半朔旦冬至。”(24)司马迁:《史记》卷二十六《历书》,第1260-1261页。岁在甲曰焉逢,寅曰摄提格,即岁在甲寅年。毕聚又作毕陬,正月得甲则曰毕,十二月中之正月为陬。原本《颛顼历》岁首为建亥,改在建寅,即太初元年甲寅年十一月甲子朔旦冬至为历元,而太初元年实际干支是丁丑,唐顺之辨之曰:“武帝太初元年丁丑,然则《范志》所谓太初历元用丁丑,即以太初元年为元也,非推上古之元也。太史公所纪武帝之诏曰,其更以元封七年为太初元年,年名阏逢摄提格,是推上古之元得甲寅之岁,其岁十一月甲子朔旦冬至,日月如合璧,五星如连珠,故武帝时以太古甲寅岁为起历之元也,故曰其更以元封七年为太初元年,犹言以七年为上古甲寅之岁也。上古太初应合璧连珠之瑞,今以太初纪年,元起丁丑,亦与甲寅同耳,非元封七年即甲寅也。”(25)唐顺之:《稗编》卷五十三,文渊阁四库全书本。实质性目的还是为了迎合日月若合璧、五行若连珠的祥瑞之象,即汉武帝改水德为土德的受命之符。

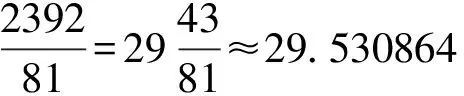

《后汉书·五行志》载,东汉光武帝建武二年(26)甲子朔出现日蚀,建武三年(27)五月乙卯晦日蚀,建武六年(30)九月丙寅晦日蚀,建武七年三月癸亥晦日蚀。建武八年,太仆朱浮、太中大夫许淑等以为历朔不正,应当更改,未果。直到汉章帝建初六年(81),《五行志》记载了14次日蚀,只有2次发生在朔日,其余12次均发生在晦日。显然,晦朔弦望失时,差天一日。贾逵论历曰:“以《太初历》考太初元年尽更始二年二十四事,十得晦。”又曰:“以《太初历》考建武元年尽永元元年二十三事,五得朔,十八得晦。”最后得出结论说:“《太初历》不能下通于今,新历不能上得汉元。一家历法必在三百年之间。故谶文曰‘三百年斗历改宪’。汉兴,当用太初而不改,下至太初元年百二岁乃改。故其前有先晦一日合朔,下至成、哀,以二日为朔,故合朔多在晦,此其明效也。”(30)范晔:《后汉书·律历志中》,第3028、3036页。《太初历》运行了189年,历谱也出现了严重失真的情况。

三、“以符为验”:东汉四分历的谶纬影响

西汉太初改历与刘歆制作《三统历》,都是在经学思想指导下的历法革新。西汉末经历莽新,降及东汉,神道设教的天人之学呈现出扭曲的发展态势,社会进入谶纬思想控制的时代。王莽、刘秀颁布图谶于天下,确定了图谶的政治地位,使作为官学的五经与流为内学的图谶出现了合流。汉光武帝以谶定辟雍、明堂、灵台、郊祀之事,诏令大儒校订图谶,曹褒序次汉礼杂以五经谶记之文,甚至以谶记正定五经异说。由于朝廷宣布褒奖,儒者争学图纬,谶纬一度成为东汉的显学,制定历法考之于图谶成为必然。另外,中兴以后,图谶漏泄,《尚书考灵曜》《春秋保乾图》《春秋命历序》等纬书为世人所知,用其正定历法变成当时学人的正当做法。

《太初历》,又称《八十一分历》,以钟律入历、将完整的二十四节气编入历谱,是一种全新的历法尝试。集比当时十七家历法,宦者淳于陵渠认为《太初历》之晦朔弦望,皆为最密,所以,汉武帝选择了邓平的《太初历》。可是,《太初历》日法八十一分之四十三,却是来自于《易纬乾凿度》。其使用了189年,弊端也显露出来。两《汉书》之《五行志》有44条日蚀记录,朔日10条,晦日34条,失真情况已经很严重。朱桂昌根据现代天文学观测数据测算,认为《太初历》每年差3.06,“到后汉章帝元和二年时,误差已在一天以上”。(35)朱桂昌:《太初改历研究》,《太初日历表》,中华书局2013年版,第794页。显然,东汉改历已成必然趋势。另外,从天象观测结果上来看也有必要改历。《太初历》冬至日在牵牛初度,斗二十六度三百八十五度,牵牛八度。汉章帝元和元年(84)前后,实际观测可知,冬至日在斗二十一,未至牵牛五度,以为牵牛中星;而编欣的观测是冬至日在牵牛中星五度,于斗则为二十一度四分一日,在斗分的度数已经相差了五度左右。而纬书的记录是“二十二度,无余分,冬至在牵牛所起”。(36)安居香山、中村八璋:《纬书集成》,河北人民出版社1994年版,第384、597页。直至汉和帝永元元年(89),才确定为斗二十一度四分之一。需要说明的是,古代天文学属于皇家的学问,有着严格的禁忌,世官世守,作为家学或内学传播。光武帝颁布图谶以来,内学的天文推步之术为学者所知,在以谶正经的政治及学术思想鼓励下,以谶正历就成为当时学术的前沿问题。

正因为《太初历》“在三百年之域,行度转差,浸以谬错”,(37)范晔:《后汉书·律历志中》,第3026、3034、3036、3030页。汉章帝下诏,引用《河图》《尚书璇玑钤》《尚书帝命验》《春秋保乾图》《春秋命历序》等图谶之文,要求诸儒考之经谶,以正汉历,由此实行了《四分历》。汉安帝时,侍中施延等认为:“元和变历,以应《保乾图》‘三百岁斗历改宪’之文。《四分历》本起图谶,最得其正,不宜易。”(38)范晔:《后汉书·律历志中》,第3026、3034、3036、3030页。确定了“三百年斗历改宪”的大原则后,东汉实行的《四分历》一直有谶纬的影响因素存在,主要表现在:

第一,庚申历元的艰难确立。《太初历》以甲寅为历元,《四分历》以汉文帝后元三年庚申年甲子朔旦冬至为历元,《尚书考灵曜》《春秋命历序》记载甲寅元,无以庚申为元者。自安帝始至灵帝,因为庚申历元不合图谶,东京诸儒争论了百年之久,蔡邕最终胜出,汉灵帝才确定了庚申之元。文帝后元三年(前161)再上追四十五年,则为乙未年,即刘邦汉王元年(前202)。再上二百七十五年,鲁哀公十四年庚申,即公元前481年,被称为“获麟之年”。又上“二百七十六万岁,寻之上行,复得庚申”。(39)范晔:《后汉书·律历志中》,第3026、3034、3036、3030页。这些文献都来自纬书,如《春秋命历序》:“鲁僖公五年正月壬子朔旦冬至,积获麟至汉,起庚子蔀之三十三岁,竟己酉、戊子及丁卯蔀六十九岁,合为二百七十五岁。”《春秋元命苞》曰:“天地开辟至春秋获麟之岁,凡二百七十六万岁。”(40)安居香山、中村八璋:《纬书集成》,河北人民出版社1994年版,第384、597页。纬书的影响可见一斑。

第二,九道之法为谶纬之法,严格说是秦汉古历家的理论主张。《后汉书·律历志》载,永元中,汉和帝诏书令史官以九道之法观测月之弦望,检验差误。贾逵也说:“九岁九道一复,凡九章,百七十一岁,复十一月合朔旦冬至,合《春秋》《三统》九道终数,可以知合朔、弦、望、月食加时。”(41)范晔:《后汉书·律历志中》,第3026、3034、3036、3030页。显然,九道术乃史官观测天象总结出的经验办法。九道法在《汉书·历志》已经被班固提出来,追溯其来源,可见纬书的深刻影响。《河图括地象》谓:“天有九道,地有九州。”(42)安居香山、中村八璋:《纬书集成》,第1090、347页。《尚书考灵曜》云:“日万世不失九道谋。”郑玄注曰:“黄道一,青道二出黄道东,赤道二出黄道南,白道二出黄道西,黑道二出黄道北。”(43)安居香山、中村八璋:《纬书集成》,第1090、347页。所以,东汉有学者认为,刘歆利用《河图帝览嬉》《洛书甄耀度》推广九道之法,《三统历》受纬书影响是东汉学者的共识。

需要说明的是,东汉熹平五年(176),黄龙见谯国,太史令单飏认为,其国后当有王者兴。魏黄初元年(220),曹丕受禅,曾议改正朔、易服色、殊徽号等事,然而并未实行。魏景初元年(237)正月,山茌县再见黄龙,诸儒以魏为地统,以殷历建丑之月为正,改历为《景初历》;魏又为土德,服色尚黄。东汉《四分历》使用了153年,魏明帝改为《景初历》。蜀汉政权建立之后,刘备仍用《四分历》,有绍续汉室正统之意,直至蜀汉灭亡。222年,孙权自立,年号“黄武”,使用《四分历》,黄武二年(223)正月改为《乾象历》。

《易·贲》彖曰:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”用天文指导人文是三代以来核心的思想理念,也是中国古代政治思想文化的本质内涵。从观象到授时,辅以干支、节气经历了漫长的演变过程,也是历法逐渐完善的过程。立元、测候、察度、定朔治历四端的弊病的逐渐暴露与融合,也是治历经验总结积累的过程。无论是《颛顼历》,还是《太初历》,甚至是东汉《四分历》,在使用过程中出现的弊端既是历法本身科学与规范性不够所产生的,也是编制历法过程中糅合了更多人文理念所造成的。秦汉社会的天学属于王官之学或曰皇家之学,古人认为星象运行规律和天命相关,朝代更迭和自然星象的运转被人为地联系在一起,改正朔成为朝代更迭的重要标志之一;王官之学演变成世官世守的学问,最终流为家学或曰内学私密传播,这也是纬书中有大量历法知识的原因。东汉谶纬漏泄,历法等天学知识为更多的学人所认识,所以东汉出现了多人次探讨历法的现象。《春秋保乾图》所谓“三百年斗历改宪”,既是历法的命题,属于技术层面,也是朝代更迭的政治话语,流于谶验的迷局。三代社会的历史发展到秦汉时期,进入了历史学人为设定的框架,轴心时代哲学突破的理论贡献,竟然使历史在秦汉时期走入迷途,包括哲学、思想、文化陷入神秘主义境地而无法自全,历法仅仅是其中的一方面,但也是时代思想的一面镜子。