农户非农就业的代际分工对农地流转行为的影响

许彩华,党红敏,余劲

摘要:基于粮食主产区4省12县960户农户的实地调研数据,实证研究农户非农就业的代际分工对农地流转行为的差异化影响,并分析农业生产服务外包在非农就业对农地流转行为的中介效应。研究发现:(1)整体来看,非农就业对农地转出行为具有显著的正向影响,而对转入行为具有显著的负向影响;从代际差异来看,父代非农就业对农地流转的边际影响大于子代非农就业对农地流转的边际影响。(2)在考虑生产服务外包的影响以后,非农就业对农地转出的促进作用下降,而对农地转入的抑制作用也有所缓解,这说明生产服务外包在非农就业对农地流转行为的影响中具有中介效应。如果不考虑生产服务外包的影响,现有研究高估了非农就业对农地流转市场发育的驱动效应。因此,实现农地的适度规模化经营不能只单纯依靠劳动力市场的引领作用,同时要充分发挥农业生产服务外包市场优势,将小农户卷入农业分工,实现小农户和现代农业发展的有机衔接。

关键词:非农就业;农地流转;代际分工;农业生产服务外包;中介效应

中图分类号:F302.5 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)01-0141-10

近年来,推进土地流转、实现土地规模经营成为我国农业改革的重要内容。据农业农村部统计,截至2020年底,全国家庭承包耕地流转面积已达到5.55亿亩,约占家庭承包经营耕地总面积的40.1%,但土地流转并没有彻底扭转我国以小农户为基本的农业经济格局[1]。从要素配置角度来说,家庭劳动力非农就业是促进农地流转的原始动因,劳动力市场的发育是农地流转市场发展的前提和保障。随着第一代农民工年龄增大逐步退出劳动力市场,为了较高且更稳定的非农工资,没有务农经验的新生代农民工大量进入城市,逐渐成为非农劳动力就业市场上的供给主体[2]。代际差异会造成代群之间、不同年龄阶段个体之间产生行为决策上的差异[3],为我们深入理解非农就业影响农地流转的内在机制提供了代际分工的分析视角。在中国一家一户分散经营的背景下,农业生产服务外包的快速发展为要素替代以及专业化生产开辟了一条更为现实的路径,不仅可以有效地弥补由于非农就业导致农业劳动力供给不足的问题[4],还能将先进生产技术引入农业生产环节,有利于推进农业现代化发展[5]。因此,本文以非农就业代际分工为分析视角,同时引入农业生产服务外包功能变量,重新审视非农就业通过农业生产服务外包对农地流转产生影响的机制。

早期研究认为,劳动力市场的发育可以带动土地流转市场的有序发展,非农就业是促进农地转出的重要动因[6-7]。随后,有从家庭内部分工[8]、性别差异[9]、非农就业稳定性和社会保障[10]、要素替代[11]以及对农活熟悉程度[12]等角度分析得出非农就业并不必然导致农地流转。也有学者认为非农就业与农地流转存在互为因果的内生性问题[13-14],但在寻找有效工具变量对两者的因果进行实证检验以后,发现农地流转不会显著影响劳动力转移[15]。随着我国机械化水平的不断提高,农业生产服务外包得到了长足发展,其在非农就业对农地流转市场的影响中发挥着重要的作用[16]。非农就业对农业生产环节外包具有显著的促进作用[17]。在不同生产环节服务外包中,相较于技术密集型环节,农户非农就业对劳动密集型环节外包的促进作用更大[18],但陈超等人的研究却得出了相反的结论[19]。有学者发现农业生产服务外包会明显增加规模经营农户的土地转入,对农地规模经营具有显著的促进作用,并且随着农户经营规模的增加,外包市场对农地转出的抑制效应以及农地转入的促进效应会加大[20]。也有学者讨论了不同生产环节服务外包对不同规模农户农地流转行为影响的差异性,结果表明相较于劳动密集型环节技术,密集型环节外包对小农户转入土地有更强的抑制作用,对大农户则有更强的促进作用[21]。总之,一方面农业生产服务外包的发展使农业生产的部分环节被机械化替代,缓解了非农就业导致的劳动力约束,降低了非农就业户转出农地的概率[22];另一方面农业生产服务外包通过服务的规模经营,降低了农业的生产成本和交易成本,促进了农地的规模化经营[23],证明了非农就业农业生产服务外包对农地流转的影响中具有中介效应。

综上,已有研究对本文具有重要参考价值,但还可能存在以下不足:(1)农业生产服务外包会受到家庭非农就业决策的影响,同时又会影响农户农地流转行为,从这个意义上讲,现有研究忽略了生产环节外包服务的中介效应会高估非农就业对农地流转的影响。(2)代际差异导致不同年龄段的代际和个体在行为和决策上的异质性。现有对家庭分工的研究多数是讨论代际之内的性别分工,而忽视了家庭分工在代际间的特征这可能源于非农就业代际分工的现有研究本身,其对核心家庭的关注被局限在新生代与第一代农民工之间和家庭老少成员之间。。(3)粮食主产区是实现农作物专业化生产、发展农业生产服务外包的重要推进地区,也是推动农地规模经营实现农业现代化的重要保障。因此,本文基于粮食主产区农户的最新调查数据,从家庭分工的代际差异视角重点检验非农就业对农地流转行为的影响,并探讨农业生产服务外包中非农就业对农地流转影响的中介效应,研究结果对推进农地流转和非农就业市场协调发展,实现小农户与现代农业发展的有机衔接具有一定的理论价值和现实意义。

一、理论分析

(一)非农就业、代际分工与农地流转行为

基于家庭分工经济理论,家庭成员分工与专业化选择是尽可能利用家庭成员的分工优势,实现家庭的利润最大化[24]。在農户家庭生产决策过程中,可以将农户的非农就业与经营农地看作是家庭生产的两种“产品”[25-26],因此,在劳动力市场有效、农民不存在非农就业门槛制约的背景下,家庭劳动力会凭借其非农就业优势顺利进入劳动力市场,这将减少家庭农业劳动力人数,促进农户转出农地。同时,具有非农就业优势的家庭倾向于将非农就业收入用于非农就业的再投资和家庭消费,进而降低对农地的依赖,促进农地转出。一般情况下,相较于农业经营,非农就业对劳动力在年龄、受教育程度和个人能力上具有更高的要求,在非农就业领域,父代劳动力的体力和人力资本均不如子代劳动力,且父代劳动力易形成务农的偏好;而受教育程度较高的年轻一代(子代)绝大多数没有务农经验,他们对城市认同感、生活方式以及家庭的经济联系等方面与父代相比截然不同,一定程度上塑造了他们非农就业的不同选择偏好[27]。因此,家庭分工视角下的非农劳动力表现为子代外出就业,而父代大多承担家庭生活和农业生产等活动,此时滞留农村的家庭劳动力强化了农村土地的社会保障和风险规避功能,明显地抑制了农地转出。如果一个家庭中具有务农经验偏好的父代选择非农就业更能促进家庭的“离农”,进而引致农户做出农地转出决策。所以,父代的非农就业较子代的非农就业对农地流转的影响更大。因此,提出以下假设:

H1:家庭非农就业对农地转入和农地转出行为具有异质性影响,且非农就业对家庭农地流转行为的影响具有代际差异。

H1a:家庭非农就业对农地转出行为具有显著的促进作用,且父代非农就业对农地转出的影响大于子代非农就业对农地转出的影响。

H1b:家庭非农就业对农地转入行为具有显著的抑制作用,且父代非农就业对农地转入的影响大于子代非农就业对农地转入的影响。

(二)非农就业、农业生产服务外包与农地流转行为

农业社会化服务的出现使农户的要素投入、农业经营方式发生了重要变化,不仅放松了农户家庭资源禀赋的限制条件,还提高了劳动力和土地要素的合理配置效率。首先,非农就业的比较优势吸引了大量农村青壮年劳动力外出务工,年老体弱的劳动力在家务农,导致家庭农业劳动力数量不足且质弱,对农业生产带来了一定的冲击[4]。在农业社会化服务供给充分且市场完善的情况下,家庭农业劳动力不足的农户可以选择购买雇工服务或农机租赁服务,突破农户原有资源禀赋限制。可见,农户可以利用农业社会化服务外包对农业劳动力的“替代效应”,缓解因非农就业形成的劳动力流失约束[28],降低农户从事非农就业的机会成本,减少农地转出行为;同时农业生产服务外包有利于缓解农户转入土地约束,扩大农户经营规模。其次,农户可以通过非农就业的“收入效应”提高农户对农业生产环节外包的投资,而生产服务环节的外包可以减少农户自行购买农业机械的资金需求,缓解农户规模经营面临的资本约束,有利于农户转入土地。总体而言,这两种作用降低农户转出农地的概率与规模,而从事农业经营的农户会通过此种途径增加农地的转入决策与规模。因此,提出以下假设:

H2:农业生产服务外包在非农就业与农地流转行为关系中存在中介效应;农业生产服务外包会降低非农就业对农地流转行为的影响。

H2a:农业生产服务外包在非农就业与农地转出行为关系中存在中介效应,农业生产服务外包会降低非农就业对农地转出的促进作用。

H2b:农业生产服务外包在非农就业与农地转入行为关系中存在中介效应,农业生产服务外包会降低非农就业对农地转入的抑制作用。

二、数据来源及模型设定

(一)数据来源

本文研究的数据来源于课题组2019年和2020年开展的农户跟踪调查数据,调查区域为粮食主产区的4省12市(县)(包括山东省曹县、郓城县、寿光市和乐陵市;河北省宁晋县和高邑县;河南省荥阳县、正阳县、西平县和罗山县;安徽省颍上县、临泉县)。其抽样过程为:基于各省总人口和耕地总面积指标利用分层随机抽样法在各省随机选择1~2个种粮大市(县)和1~2个非种粮大市(县),在每个市(县)选择2~3个乡镇,在每个乡镇随机选取1~2个自然村,在自然村内随机选取30~40户农户,最后选取了6个种粮大市(县)和6个非种粮大市(县),可反映粮食主产区的综合情况。调查内容主要包括农户的家庭基本情况、农地流转情况、农业生产服务外包情况、劳动力外出务工情况等。调查采用入户面对面访谈和问卷调查相结合的方法,共获取了960户有效样本, 其中转入户160户,未流转户427户,转出户373户。粮食主产区农户的种植类型多为小麦和玉米,与玉米相比,小麦的机械化程度较高,因此本文主要针对小麦的外包环节进行分析。为减少非农就业与农地流转的内生性问题,选择2019年的农地流转数据分析农户的农地流转行为,而选择前一期(即2018年)的劳动力转移数据表示农户的非农就业情况,在一定程度上减弱了农地流转行为对非农就业的反向影响。

(二)模型设定及变量选择

现有研究中在考察农地流转样本时侧重于分析农地转出户,但农户的转入意愿与行为对农地流转市场的形成与发育有重要促进作用。因此,我们综合分析了转入户和转出户的农地流转行為,从农地流转决策(是否转入和是否转出:是=1,否=0)和农地流转面积(转入面积和转出面积)两个方面来综合分析农户的农地流转行为,采用Probit模型分析非农就业对农户流转决策的影响,模型设定如下:

y*i=α0+α1Zi+α2Xi+εi(1)

借鉴许庆等[29]的研究,我们采用下限为0的Tobit模型来考察农户流转面积,在估计中作为左归并。Tobit模型形式如下:

y*i=β0+β1Zi+β2Xi+εi ; εi |N(0,σ2)

yi=y*i,如果y*i>0

0,如果y*i≤0(2)

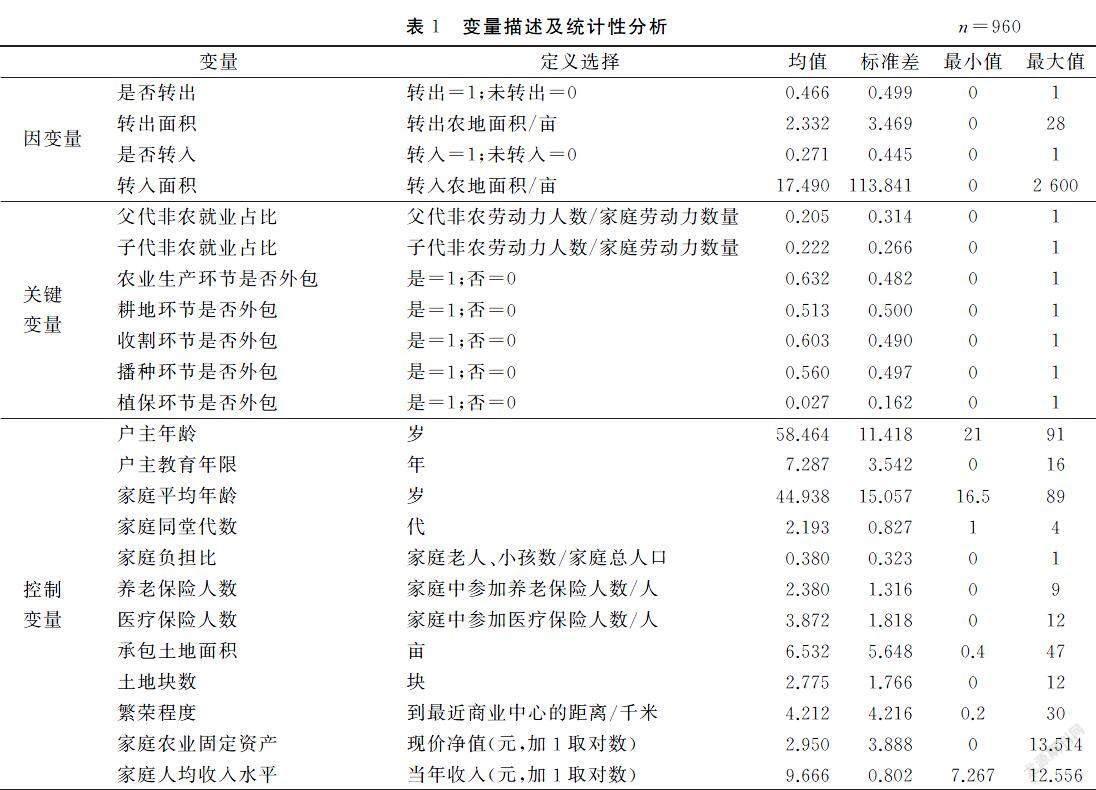

其中,在(1)式和(2)式中,y*i为潜变量,yi为观察变量,为农户的农地流转行为, Zi为非农就业解释变量,α、β为系数。借鉴王跃生[30]做法,本文将与户主同处一代的家庭成员识别为家庭结构中的父代成员,包括户主、户主配偶、户主兄弟姐妹,同时以父代为基准,依次进行祖代成员(户主父母、户主岳父母或公婆)、子代成员(户主子女)、孙代成员(户主孙子女)的区分。样本数据显示,样本中的祖代与孙代成员在非农就业劳动力中占比仅为2.14%,而子代和父代成员在非农就业劳动力中占比为97.86%。因此本文选择以父代和子代的非农就业情况为代表,即用父代非农就业人数占比、子代非农就业人数占比两个变量来衡量家庭非农就业的代际差异。Xi和εi分别表示控制变量向量和随机误差项。为了削弱缺失变量对模型估计结果的影响,本研究选取户主年龄和教育程度、家庭平均教育程度、家庭承包土地面积和土地块数、家庭负担、养老和医疗保险人数、到商业中心的距离、农业固定资产和家庭人均收入水平作为本研究的控制变量。同时,样本中祖代和孙代成员的样本量虽然较少,但却不能遗漏这些成员的实质影响[25],因此本文加入了家庭同堂代数作为控制变量。具体变量描述及统计性分析见表1。

为研究农业生产服务外包在非农就业对农地流转行为影响的中介效应,本文借鉴温忠麟等人的做法[31],用来描述变量之间关系的回归方程如下:

y*i=c0+c1Zi+c2Xi+εi(3)

Mi=a0+a1Zi+a2Xi+δi(4)

y*i=b0+b1Mi+c′ 1Zi+b2Xi+μi(5)

其中,(3)式中的c1为非农就业对农地流转的总效应;(4)式中a1为对非农就业对中间传导机制的影响效应;(5)式中b1是控制了自变量的影响以后,中间传导机制对农地流转的效应,c′1为控制了中间传导机制的影响之后,非农就业对农地流转的直接效应。当存在中介效应时,c′ 1显著代表存在部分中介效应,不显著则代表存在完全中介效应。

(三)内生性检验

需要说明的是,非农就业和农地流转在理论上是相互影响的,找合适的工具变量是有效解决模型内生性的关键。本文选取以县级除本镇外其他样本农户的非农劳动力占比作为家庭非农劳动力占比的工具变量进行了豪斯曼检验,结果显示P值为0.167大于0.1,没有通过显著性检验,无法拒绝“所有解释变量均未外生”的原假设,即认为非农就业与农地流转不存在内生性影响,没有使用工具变量的必要,因此本文将不再采用工具变量法对模型进一步检验。

三、实证结果与分析

首先从整体层面验证非农就业对农地流转行为的影响及代际差异,分析整体生产环节服务外包在非农就业对农户农地流转行为影响中的中介效应;在此基础上基于不同农业生产环节,对各个生产环节外包在非农就业对农地流转行为影响的中介效应进行异质性分析。

(一)农业生产服务外包在非农就业对农地转出行为的中介效应分析

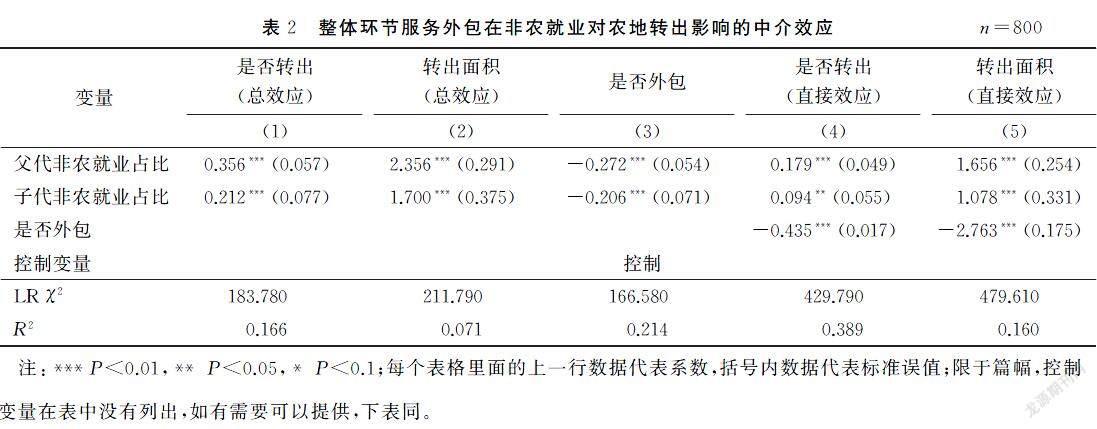

1.整体环节的服务外包在非农就业对农地转出影响的中介效应。实证结果如表2所示,整体来看,非农就业对是否转出和转出面积决策的总效应见列(1)和列(2),边际效应系数均在1%的水平上显著为正,即(3)式的c1显著;从代际差异来看,父代和子代非农就业对农地转出决策的边际效应分别为0.356和0.212,对农地转出面积的边际效应分别为2.356和1.700,说明父代非农就业比子代非农就业对农地转出的影响更大,验证了假设H1a。列(3)为非农就业对农业生产服务外包传导机制影响的边际效应,且在1%的水平上显著为负,即(4)式的a1显著;列(4)和(5)为控制了自变量和中间传导机制的影响后,农业生产服务外包和非农就业对农地流转的直接效应,即式(5)的b1,结果显示,农业生产服务外包对农地转出决策和农地转出面积具有显著的负向影响,即b1显著。综上所述,因 a1、b1和c1均显著,说明农业生产服务外包在非农就业对农地转出的影响中具有中介效应;同时,对比列(1)和列(4),列(2)和列(5)中非农就业对农地流转的边际效应系数可以看出,农业生产服务外包会降低非农就业对农地转出的促进作用,验证了假设H2a。

2.不同生产环节在非农就业对农地转出行为影响的中介效应。小麦生产可分为耕地、播种、植保、灌溉、施肥、收割、干燥和储蓄等8个环节,但在实际操作过程中,灌溉、施肥、干燥和储蓄环节的外包程度很低,难以影响农户的农地流转行为。因此本文着重分析耕地、收割、播种和植保四个环节的服务外包在非农就业对农地流转行为影响的中介效应,回归结果见表3。

估计结果显示,耕地、收割和播种环节在非农就业对农地转出行为影响中都具有显著的中介效应。在植保环节的模型中,因为a1和b1都不显著,说明植保环节的服务外包在非农就业对农地转出行为影响中不存在中介效应,即非农就业不会通过植保环节服务外包来影响农地流转。可能的原因是植保环节的工作重复而繁琐,需要灵活性更高的人工来实现,难以通过专业化程度较高的服务外包来实现其对劳动力的替代作用,进而促进家庭农地转出。从代际差异来看,父代和子代非农就业均可以通过耕地、收割和播种环节的服务外包来影响农户的农地转出行为;其中,在父代非农就业中,耕地、收割和播种环节服务外包均为不完全中介效应;在子代非农就业中,耕地和播种环节服务外包为不完全中介效应,而收割环节服务外包在转出决策模型中为完全中介效应,在转出面积模型中为不完全中介效应。

(二)农业生产服务外包在非农就业对农地转入行为的中介效应分析

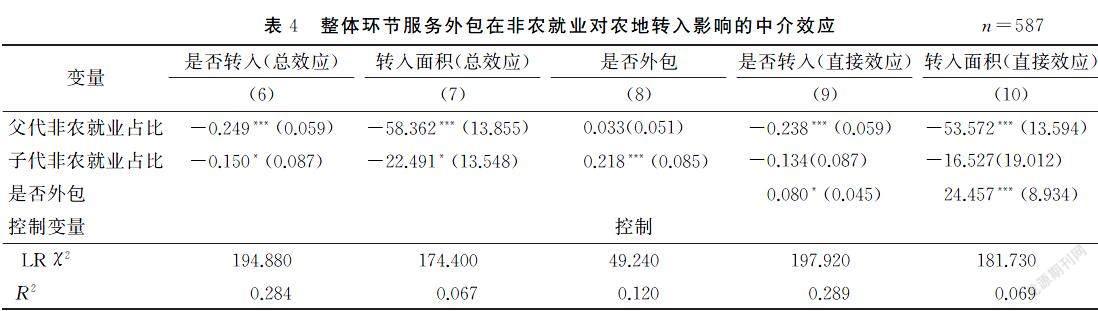

1.整体环节的服务外包在非农就业对农地转入影响的中介效应。分析结果见表4,整体来看,非农就业对农地是否轉入和转入面积的总效应见列(6)和列(7),边际效应结果表明,父代和子代非农就业对农户是否转入和转入面积均具有显著的负向影响,即c1显著;从代际差异来看,父代和子代的非农就业对农地转入决策的边际效应分别为-0.249和-0.150,对农地转入面积的边际效应分别为-58.362和-22.491,说明父代非农就业对农地转入的边际效应大于子代非农就业对农地转入的边际效应,验证了假设H1b。列(8)结果显示,父代非农就业对农业生产服务外包的影响不显著,但对子代非农就业对农业生产服务外包的影响具有显著的影响,即a1在父代非农就业中不显著,在子代非农就业中显著;从列(9)和列(10)的结果可以看出,农业生产服务外包对农地转入决策和转入面积均具有显著的正向影响,即式(5)中的b1显著为正。综上所述,对于父代非农就业,a1不显著、b1显著,通过进一步的bootstrap(1 000)检验 ,结果显示间接效应中P值大于0.1,即置信区间包含0,不存在中介效应,说明农业生产服务外包在父代非农就业对农地转入决策和转入面积的影响中不存在中介效应;对于子代非农就业,a1、b1均显著,说明农业生产服务外包在子代非农就业对农地转入行为影响中存在中介效应。同时,对比列(6)和列(9),列(7)和列(10)中非农就业对农地流转的边际效应系数可以看出,农业生产服务外包会降低非农就业对农地转入的抑制作用,验证了假设H2b。

2.不同生产环节在非农就业对农地转入行为影响的中介效应。如表5所示,植保环节的服务外包在非农就业对农地转入行为影响中,由于a1和b1都不显著,因此不存在中介效应。耕地、收割和播种环节服务外包在非农就业对农地转出行为影响中具有显著的中介效应。具体来看,耕地环节服务外包在父代和子代非农就业对农地转入行为影响中,a1、b1和c1均显著,因此耕地环节服务外包在非农就业对农地转入行为的影响存在中介效应。同理,收割和播种服务外包在子代非农就业对农地转入行为影响中具有中介效应;而在父代非农就业对农地转入行为影响中,因为a1、b1总有一个不显著,且Bootstrap检验结果不显著,因此收割和播种服务外包在父代非农就业对农地转入行为影响不存在中介效应。总体来看,与父代非农就业相比,子代非农就业更能通过生产环节服务外包影响农地转入行为,这说明子代非农就业是制约农地规模经营的重要因素。

四、结论与政策含義

本文基于粮食主产区的4省12市(县)960户有效样本,实证研究农户的非农就业的代际分工对农地流转行为的差异化影响,并分析农业生产环节服务外包在非农就业对农地流转行为影响的中介效应。本文的结论如下:(1)整体来看,非农就业对农地转出行为具有显著的正向影响,而对农地转入行为具有显著的负向影响。从代际差异来看,父代非农就业对农地流转的影响大于子代非农就业对农地流转的影响,即父代非农就业对农地转出的促进作用和对农地转入的抑制作用更大。(2)在生产环节服务外包的影响方面,非农就业对农地转出的正向效应下降,而对农地转入的负向效应也有所缓解,说明如果不考虑生产环节服务外包的影响,现有研究会高估非农就业对农地流转市场发育的驱动效应。具体来看,整体环节服务外包在非农就业对农地流转行为影响中具有显著的中介效应,但分环节服务外包在非农就业对农地流转行为影响的中介效应具有异质性。耕地、收割和播种环节的服务外包在非农就业对农地转出和农地转入行为影响中均具有显著的中介效应,而植保环节的服务外包均不存在中介效应。

基于以上结论,本文提出如下政策建议:(1)随着农业生产服务外包水平的不断提高,非农就业对农地转出的促进作用逐渐下降,生产服务外包会显著降低农户转出土地的概率。因此提高非农就业对农地流转的促进作用不仅要考虑非农就业数量问题,还要从提高非农就业质量出发稳定农户收入预期,使农户能放心将土地流转出去。(2)农业生产外包的发展对土地流转市场的影响意味着小农户将长期存在。因此,实现农地的适度规模化经营不能只单纯依靠劳动力市场的引领作用,还应该充分发挥农业生产服务外包市场优势,完善农业生产服务体系促进服务的规模化经营,将小农户卷入农业分工,实现小农户和现代农业发展有机衔接。(3)父代非农就业比子代非农就业对农地流转的边际效应更大,说明现阶段老龄化的父辈一代仍是农业生产经营的主体。乡村振兴需要培养更多职业农民,特别是年轻一代的农民,政府需积极培养新型农业经营主体,出台相关政策激发年轻一代对农业生产的积极性,进而实现农业的规模化经营和现代化发展。

参考文献:

[1]钟真,胡珺祎,曹世祥.土地流转与社会化服务:“路线竞争”还是“相得益彰”?——基于山东临沂12个村的案例分析[J].中国农村经济,2020(10):52-70.

[2]CORSI A,SALVIONI C.Once Part-timer Always Part-timer? Causes for Persistence in Off-farm Work State of Farmers[J].Bio-Based and Applied Economics Journal,2017(06):159-182.

[3]陈美球,袁东波,邝佛缘,等.农户分化、代际差异对生态耕种采纳度的影响[J].中国人口·资源与环境,2019,29(02):79-86.

[4]钟甫宁,陆五一,徐志刚.农村劳动力外出务工不利于粮食生产吗?——对农户要素替代与种植结构调整行为及约束条件的解析[J].中国农村经济,2016(07):36-47.

[5]冀名峰.农业生产性服务业:我国农业现代化历史上的第三次动能[J].农业经济问题,2018,39(03):9-15.

[6]KUNG J K.Off-farm Labor Markets,and the Emergence of Land Rental Markets in Rural China[J].Journal of Comparative Economics,2002,30(02):395-414.

[7]JI X,QIAN Z,ZHANG L,et al.Rural Labor Migration and Households’ Land Rental Behavior:Evidence From China[J].China World Economy,2018,26:66-85.

[8]钱忠好.非农就业是否必然导致农地流转——基于家庭内部分工的理论分析及其对中国农户兼业化的解释[J].中国农村经济,2008(10):13-21.

[9]朱文珏,罗必良.劳动力转移、性别差异与农地流转及合约选择[J].中国人口·资源与环境,2020,30(01):160-169.

[10]许庆,陆钰凤.非农就业、土地的社会保障功能与农地流转[J].中国人口科学,2018(05):30-41.

[11]章政,祝丽丽,张涛.农户兼业化的演变及其对土地流转影响实证分析[J].经济地理,2020,40(03):168-176.

[12]黄文彬,陈风波.非农就业是否必然抑制农地转入——基于农活熟悉程度的视角[J].农业技术经济,2020(06):44-58.

[13]WILLMORE L,CAO G Y,XIN L J.Determinants of Off-farm Work and Temporary Migration in China [J].Population and Environment,2012,33(02-03):161-185.

[14]CHE Y.Off-farm Employments and Land Rental Behavior:Evidence From Rural China[J].China Agricultural Economic Review,2016,8(01):37-54.

[15]胡新艳,洪炜杰.劳动力转移与农地流转:孰因孰果?[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019(01):137-145.

[16]IGATA M,HENDRIKSEN A,HEIJMAN W,et al.Agricultural Outsourcing:A Comparison Between the Netherlands and Japan[J].Applied Studies in Agribusiness and Commerce,2008,2(01):29-33.

[17]陆岐楠,张崇尚,仇焕廣.农业劳动力老龄化、非农劳动力兼业化对农业生产环节外包的影响[J].农业经济问题,2017,38(10):27-34.

[18]DENG X,XU D,ZENG M,et al.Does Outsourcing Affect Agricultural Productivity of Farmer Households? Evidence From China[J].China Agricultural Economic Review,2020,12(04):673-688.

[19]陈超,李寅秋,廖西元.水稻生产环节外包的生产率效应分析——基于江苏省三县的面板数据[J].中国农村经济,2012(02):86-96.

[20]康晨,刘家成,徐志刚.农业生产外包服务对农村土地流转租金的影响[J].中国农村经济,2020(09):105-123.

[21]杨子,饶芳萍,诸培新.农业社会化服务对土地规模经营的影响——基于农户土地转入视角的实证分析[J].中国农村经济,2019(03):82-95.

[22]YI Q,CHEN M,SHENG Y,et al.Mechanization Services,Farm Productivity and Institutional Innovation in China[J].China Agricultural Economic Review,2019,11(03):536-554.

[23]李宁,周琦宇,汪险生.新型农业经营主体的角色转变研究:以农机服务对农地经营规模的影响为切入点[J].中国农村经济,2020(07):40-58.

[24]SU W,ERIKSSON T,ZHANG L,et al.Off-farm Employment And Time Allocation in On-farm Work in Rural China From Gender Perspective[J].China Economic Review,2016,41(05):34-45.

[25]李宁,蔡荣,李光勤.农户的非农就业区域选择如何影响农地流转决策?——基于成员性别与代际分工的分析视角[J].公共管理学报,2018,15(02):93-103.

[26]ZHAO Q,BAO H,ZHANG Z.Off-farm Employment and Agricultural Land Use Efficiency in China[J].Land Use Policy,2021,101:1-13.

[27]ZHONG W,LUO B.Endowment Effect,Property Strength and Restraint of Agricultural Land Transfer:Farmer Household’s Survey Data From Guangdong Province[J].Issues Agricultural Economy,2013(03):6-15.

[28]WANG X B,HAN L H,HUANG J K,et al.Gender and Off-farm Employment:Evidence From Rural China[J].China World Economy,2016(24):18-36.

[29]许庆,刘进,钱有飞.劳动力流动、农地确权与农地流转[J].农业技术经济,2017(05):4-16.

[30]王跃生.当代中国家庭结构变动分析[J]. 中国社会科学, 2006(01):96-108.

[31]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(05):731-745.

Effect of the Generational Division of Farmers’

Non-agricultural Employment on the Behavior of Farmland Transfer

——Based on the Intermediary Effect of Agricultural Production Service OutsourcingXU Caihua,DANG Hongmin,YU Jin*

(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi712100,China)Abstract:Based on the field survey data of 960 farmer households in 12 counties of 4 provinces in the main grain producing areas,this paper empirically studies the differential impact of non-agricultural employment on farmland transfer behavior from the perspective of intergenerational division of labor and analyzes the intermediary effect of agricultural production service outsourcing in the impact of non-agricultural employment on farmland transfer behavior.The research results show that:(1) On the whole,non-agricultural employment has a significant positive effect on the farmland transfer-out behavior and a significant negative effect on the farmland transfer-in behavior.From the perspective of intergenerational differences,the marginal impact of non-agricultural employment of fathers on farmland transfer is greater than that of offspring’s non-agricultural employment on farmland transfer.(2) After considering the impact of service outsourcing in the production process,the positive effect of non-agricultural employment on agricultural land transfer-out has decreased,while the negative effect on agricultural land transfer-in has also been alleviated.This shows that agricultural service outsourcing has a significant mediating effect in the influence of non-agricultural employment on farmland transfer behavior,and the existing research overestimates the driving effect of non-agricultural employment on the development of agricultural land transfer market without considering the impact of production outsourcing.Therefore,the realization of moderately large-scale operation of agricultural land cannot rely solely on the leading role of the labor market but must also give full play to the advantages of the agricultural outsourcing market to achieve an optimal division of labor and finally realize the organic connection between small farmers and modern agricultural development.

Key words:non-agricultural employment;farmland transfer;intergenerational division of labor;agricultural production service outsourcing;intermediary effect

(责任编辑:董应才)

收稿日期:2021-06-18DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2022.01.15

基金项目:国家自然科学基金项目(71874139;71573208);陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目(2021ND0386)

作者简介:许彩华,女,西北农林科技大学经济与管理学院博士研究生,主要研究方向为农业经济管理。

*通信作者