艺术批评的原则、理论与方法

沈语冰

一 什么是艺术批评?

艺术批评古已有之。无论是古希腊、拉丁文献,还是中国古代典籍,多有关于艺术评论或艺术鉴赏、批评的记载。不过,在古代,这种评论或鉴赏、批评,通常作为博学多才的高人之间(在欧洲经常是作家、诗人与艺术家之间),或三二知己私下里发生的文雅之事。只有到了18世纪中叶的英国和法国,随着直接面向市民阶层的官方展览的大规模进行,作为市民社会公共领域一部分、在报刊上公开发表的艺术评论或艺术批评文章,才使得批评成为某种公开的活动,批评写作则成为一种独特的文类。1一般认为,英国画家兼作家老乔纳森·理查森[Jonathan Richardson the Elder]是第一个使用“艺术批评”[art criticism]一词的人。他在1715—1719年间出版了一系列著作,包括《论批评的总体艺术》[An Essay on the Whole Art of Criticism]。在这本书里引入了他认为可以用来评估一幅画的七个标准(包括创意、构图、素描和色彩等等)。每一个标准都可以用0—18 分来打分,得分高者为佳作。参见Houston,Kerr.An Introduction to Art Criticism[《艺术批评导论》].Pearson,2013,p.24。作为某种带有学科规范性质的艺术批评,通常可以追溯到法国启蒙思想家狄德罗[Denis Diderot]。2晚至1984年,美国艺术批评家劳伦斯·阿洛威[Lawrence Alloway]还坚持认为,“在某种意义上,艺术批评这一文类仍然还保留着狄德罗发明它时的样子,即对新作品的存在的自发反应和迅速判断的记录。”《艺术批评导论》,第30—31 页。到今天,艺术批评还是沟通展览方与观众的重要手段,也是在艺术家和公众之间架设的必要桥梁。3关于近代带有学科规范性质的艺术批评的诞生,参见沈语冰,《20世纪艺术批评》,中国美术学院,2003年,第3—16 页。我在该书导论里较为系统地论述了近代艺术批评伴随着公共领域中的诞生,狄德罗和波德莱尔的批评典范,以及现代艺术批评的基本原则等等。正文则是对20世纪十位最重要的艺术批评家的评述。这部著作比英美第一本系统地介绍艺术批评的著作,即Houston,An Introduction to Art Criticism 早了整整十年。尽管它已经再版、重印了近20年(最近第6 次重印是2018年),但由于中文在国际学术界远不如英语那么强势,因此至今其影响力仍然限于中文学界。

那么,究竟什么是艺术批评呢?艺术批评是一种智性活动,也是一种写作文类。它是对艺术作品的描述、分析、阐释和评价。4意大利著名艺术史家廖内洛·文杜里[Lionello Venturi]在其《艺术批评史》中下过一个著名的定义:“艺术批评是一种关系,一种判断原则与对一件艺术品或一个艺术家人格的直觉之间的关系。”转引自《艺术批评导论》,第4 页;美学家马戈利斯[Joseph Margolis]认为艺术批评总是涉及“描述”和“评价”。批评家阿洛威又加上了“解释”或“阐释”。这样,艺术批评涉及描述、解释和评价,就成为比较一致的意见。本人在《20世纪艺术批评》一书的导论中界定过艺术批评的概念及相关问题。并不是所有批评文章都必然包含所有这些方面,但是至少包含其中两个,不然就无法称之为艺术批评。比如,仅仅有描述,人们会认为那只是关于艺术品的新闻报道,而不是艺术批评。在某些更为严肃的批评家看来,凡是没有做出价值判断(在这里当然是指审美判断和关于质量、品质的判断)的艺术写作,都称不上艺术批评。5关于“评估性(艺术)批评”,详见[美]迈克尔·弗雷德,〈我的艺术批评家生涯〉,载弗雷德,《艺术与物性》,张晓剑、沈语冰译,江苏凤凰美术出版社,2013年;关于艺术批评区别于新闻报道,参见收入本书的格林伯格名篇《现代主义绘画》。

所谓艺术作品的描述,是指对艺术作品的物质材料(它的媒介)、形式要素、作品的题材(不同于主题),和它被展示的空间,或者被制作在特定场所的环境所做的基本描写。现代艺术作品(架上画、雕塑等)专注于对点、线、面、材料等等的组织和安排,因此,对这些形式要素所作的描述,构成艺术批评的起点。这些形式要素,本身就是风格概念的内在含义之一。对艺术作品的描述,通常也被称为风格描述。在当代艺术中,由于艺术家更加关注作为一个整体的物品本身,物品本身与观众所在空间的关系,或者物品本身所在的特定场所,批评家通常会对作品的这些方面多加留意。物性、剧场性和场域特定性也就成为描写一件当代艺术作品的主要对象。6关于物性和剧场性的概念,参见《艺术与物性》,以及收入本书的弗雷德单篇论文〈艺术与物性〉。关于物性、剧场性与场域特定性已成为以装置艺术为代表的当代艺术的所谓三大美学特征,参见Rebentisch,Juliane.Aesthetics of Installation Art.Sternberg Press,2012。

如果依据潘诺夫斯基[Erwin Panofsky]关于图像学的三个层次的学说,7潘诺夫斯基关于图像学的三层次区分的论述,详见[美]欧文·潘诺夫斯基,《视觉艺术的含义》,邵宏译,商务印书馆,2021年。那么艺术作品的描述,特别是对其风格所作的描述,大致相当于他所说的“前图像学”层次,亦即对于图像的纯粹形式层面所做的描绘性说明。由此及彼,艺术批评中对艺术作品的分析,则可以包含两个方面。一个方面,它相当于对夏皮罗[Meyer Schapiro]所说的风格学说三层次中的第二层次,即对形式关系的分析。8夏皮罗风格概念的三个层次是:形式要素、形式关系和形式品质,参见[美]迈耶·夏皮罗,〈风格〉,载夏皮罗,《艺术的理论与哲学》,沈语冰、王玉冬译,江苏凤凰美术出版社,2017年,第50—100 页。风格包含各个要素(点、线、面、色彩等等),但这些要素通常不是孤立的,而是处于一定的关系之中,或和谐,或乖戾,如此等等。对形式关系的敏感性有时是天生的,属于先天禀赋;有时则靠后天培养。艺术工作者(艺术家、批评家和艺术史家)有时能直觉到,或立刻感知到某种形式关系,就是很好的证明。对艺术作品的诸形式关系的分析,是艺术批评的一个方面。

另一个方面,它又相当于潘诺夫斯基图像学研究中所说的第二层次的分析,亦即图像志分析。图像志分析主要针对图像的主题,以揭示某一图像的主题为旨归。并不是所有艺术作品都有明确的主题,对作品的主题进行分析,就构成艺术批评的某方面的工作。至于当代艺术作品的材料属性,作品内部的空间关系,作品与展示空间(或所在环境)的关系等等进行分析性说明,也构成当代艺术批评的一个重要方面。其中道理是一样的。9在休斯顿的《艺术批评导论》里,他将描述划分为内在描述和外在描述。内在描述又划分为对“媒介和形式”的描述,以及对“主题和内容”的描述。而外在描述则包括对艺术家明确宣布的意图、艺术品制作的历史语境以及公众的反应等等的描述。我认为对“主题和内容”的描述,有时属于描述的范畴,但更多属于分析和阐释的范畴。而对艺术品的所谓外在描述,则只能是分析和阐释,包括解释学的阐释、历史学或社会学的分析、以及接受美学的分析等等。尽管这些分类不是任意的,但确实存在着一定的模糊地带和不确定性,需要视具体情况而论。

阐释主要关乎艺术作品的意义。这是艺术批评最重要的工作之一。尽管在后现代主义思潮盛行期间,人们关于“反对阐释”“过度诠释”10参见[美]苏姗·桑塔格,《反对阐释》,程巍译,上海译文出版社,2003年;[意]艾柯、[英]柯里尼,《诠释与过度诠释》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店,1997年。等等的口号喊了许多,但是除了彰显后现代主义本身带有的反智色彩外,这些口号并不能满足观众在观看一个现代或当代艺术展览时的基本需求:即追问这些作品(有时候根本不像作品,倒像是一堆垃圾)究竟有什么意义?所以,好的批评必须回应观众的这一基本需求,也就是对作品的意义做出最起码的阐释。阐释通常不可能一蹴而就,因此需要反复阐释,直到人们就一件作品的意义达成基本共识。到那时,这样的作品基本上已经进入艺术史研究的范畴了。

关于艺术批评是否必须涉及评价问题,学者们是有争议的。有些学者认为只要完成上述三个方面当中的至少两个,就算完成艺术批评的任务了。也有些学者认为批评就其本义来讲就带有“辨析”“辩证”“挑剔”“评论”的含义,故舍此(评价)不足以言批评。更有一些被称为“评价性批评”[evaluative criticism]的批评家,以对艺术作品的严厉的评判为特色,曾在现代主义艺术批评中扮演过重要角色。还有一些学者则认为,评价从一开始就内在于任何艺术批评中,毕竟每一种描述(更不必说分析和阐释了)总是不可避免地涉及对某些侧面的强调或省略,因此也就包含着评价。对文杜里[Lionello Venturi]来说,一篇文章不能被称作艺术批评,除非它“以评价为中心”。芭芭拉·罗斯[Barbara Rose]说:“批评的行为就是价值判断。其他的则是一般性的艺术写作。”大卫·乔斯利特[David Joselit]则认为“传统上,批评的功能一直是判断或分析。”布里斯·格罗伊斯[Bris Groys]则认为:“长期以来,艺术批评都是关于判断的。”11均引自《艺术批评导论》,第153 页。不过一般而言,在当代艺术批评中,评价似乎已经不再像在现代主义艺术批评中那样被赋予较大的权重了。特别是20世纪80年代以来,随着后现代主义话语开始流行,人们对于价值判断或评价的态度更为复杂。哈尔·福斯特[Hal Foster]在2001年《十月》[October]召开的一次圆桌会议上说:“我这一代批评家的一个方案是,反对将批评等同于判断。”因此,当乔斯利特这样说的时候,他并不是孤立的:“如今(2001年),如果说作为一种判断模态的批评还有什么分量,这已经难以为继。”12同注11,第155 页。尽管如此,评价仍然极其重要。更何况评价可以是以显形的方式出现,也可以隐形的方式出现。事实上,在当代哲学中,许多哲学家认为的“描述性”[descriptive]与“规范性”[normative]之间的二分法,或者“事实”[facts]与“价值”[values]之间的二分法已经无法成立。13参见[美]希拉里·帕特南,《事实与价值二分法的崩溃》,应奇译,东方出版社,2006年。因此貌似客观中立的描述,也总是带有或扬或抑的规范性要求在,亦即包含评价在内。

关于艺术批评、艺术史、艺术理论、美学或艺术哲学的区分,这里简要说明一下。如果说艺术批评是关于艺术品的描述、分析、阐释和评价,那么毫无疑问艺术史也做着同样的工作。差别可能在于,艺术批评针对的是新近创作的作品,艺术史的研究对象则被认为是古代的、年代上遥远的。不过这个区别越来越难于界定,因为正如我们下面还要提到的那样,每隔十年,艺术史似乎都在经典化一批作品。如果以这样的节奏来加以区分,那么只有新作品的前十年属于批评的对象,十年之后,它们就属于艺术史研究的对象了。1420世纪30年代写作《艺术批评史》的文杜里,还忙于解释艺术史与艺术批评的差异,并且提出一个十分重要的见解:“一切艺术史都是批评史”“艺术批评是将艺术品理解为艺术的唯一方法”。我承认这些命题极其重要,而且他的另一个见解,即“对当代艺术的批判性体验是理解艺术史的必要条件”(参见巴特科克为《艺术批评史》所写的“引言”,第1—11 页)。毫无疑问,这些观念会使当代中国某些老古董式的艺术史家感到难堪。不过,这里我想说的是,文杜里着力加以描绘的艺术史与艺术批评的区分,现在越来越难于维持了。

相较于艺术批评针对的是具体的作品,艺术理论所谈论的则是较为一般的问题。所以两者的区别还是明显的。不过艺术理论与美学(艺术哲学)的区分却成了难题。两者毫无疑问都处理艺术的一般问题。也许我们只能说艺术理论总是某种特定的艺术媒介所涉及的一般理论问题,而美学或艺术哲学,则关乎艺术一般,不再以媒介为区隔。所有这些问题,理论上讨论起来要么无趣,要么无关宏旨。人们在实践中总能自明自己在从事什么样的工作。因此,以上问题与其说是理论应该关心的,还不如说是实践者应该关心,或者说早已了然于胸的。

二 为什么需要艺术批评?

接下来要回答的一个基本问题是:为什么需要艺术批评?人们直觉地认为,艺术批评可以为观众提供视觉信息或可资参考的主题分析、意义阐释和价值评判,久而久之甚至有利于形成有关某件作品或某位艺术家的一定共识,使观众以一种更富有创造性的和更富有智慧的方式对艺术品做出反应。艺术批评甚至还可以在字面和比喻双重意义上使艺术品增值:市场价格的提高和文化地位的增强。至少,正如W.H.奥滕[W.H.Auten]所说,艺术批评可以提供观众观看或思考艺术品的新方式。或者正如曾任纽约现代艺术博物馆绘画和雕塑部主任的罗伯特·施托雷[Robert Store]所说,批评写作本身就类似文学创作,许多批评家都是才华横溢的作家。15参见《艺术批评导论》,第21 页。

艺术批评还有可能直接或间接地影响艺术创作,影响观众或公共意见,甚至影响一个艺术运动。“克莱门特·格林伯格[Clement Greenberg]和哈罗德·罗森伯格[Harold Rosenberg]战后的艺术写作,对在20世纪五六十年代确立当代绘画被加以讨论的标准来说,扮演了主要角色。人们甚至认为,不仅是20世纪60年代中晚期的艺术批评,甚至是艺术本身,部分地都是对这两位批评家所确立的术语做出的回应。”16同注15,第14 页。

显然,艺术批评的功用再清晰不过了。我们或许不再需要为艺术批评做任何辩护了。有趣的是,除了关于批评家该不该卷入与艺术家的友谊甚至爱情,该不该收受艺术家的礼物、润笔、宴请等等属于“批评家的责任”之类的问题外,西方学者较少涉及艺术批评与资本或政治、意识形态的关系问题。而这些问题,在深受马克思主义影响的国内艺术界,几乎是绕不过去的。有时候你甚至可以听到这样的声音,“艺术批评完全没有作用,因为在艺术场中起主导作用的是资本、政治权力和大众媒体”。

我们暂且不谈传统的艺术批评,即文人雅士之间的品评式的批评。作为现代社会公共领域的一部分,艺术批评架设了艺术家与公众之间的桥梁,构成公共舆论或意识形态的一部分。既然是意识形态的一部分,必然泥沙俱下、真假参半。只有通过意识形态症候阅读,才能从那些亦真亦假的材料中,发现当时的人们普遍的恐惧或希望;或者经过时间的沉淀,披沙沥金,那些真知灼见才得呈露光华。这就是作为公共领域或意识形态一部分的艺术批评必然遇到的情况,也是由在公共的报纸杂志上刊登或是时下的社交媒体上发布此类评论文字夹带的私货。道理非常简单,艺术批评曾经是、现在是、或许未来仍将是媒体游戏的一部分。而媒体游戏的规则很简单,那就是吸引眼球。这就是我们在19世纪下半叶的法国报刊上读到过的众多沙龙评论文章的总体印象,也是新的艺术作品、艺术风格和艺术潮流总是遭到嘲笑的原因。

关于艺术作品的真知灼见即可构成一部批评史。那些被大浪淘去的沙子也不是一无是处,它们形成了艺术史宽阔的河床,也构成艺术史的某种前史,只有在这部前史里,艺术史的形状才能得到初步的辨认。以英国艺术史家T.J.克拉克[T.J.Clark]的名著《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》对《奥林匹亚》(图1)一画的解读为例。通过披阅73 篇围绕着《奥林匹亚》的艺评文章,克拉克成功地解读出此画之所以激怒当时批评家和公众的深刻原因,即马奈[Édouard Manet]揭穿了第二帝国时期法国巴黎卖淫业和学院绘画中的裸体画[nude]的双重惯例。17参见[英]T.J.克拉克,《现代生活的画家:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,沈语冰、诸葛沂译,江苏凤凰美术出版社,2014年。对克拉克艺术史研究方法的一个详为详尽的梳理和诠释,参见沈语冰,《图像与意义:英美现代艺术史论》,商务印书馆,2017年,第253—300 页。

图1 Manet,Édouard.Olympia.Oil on canvas.130.5 cm×190 cm.Musée d’Orsay,Paris

这个例子成功地说明了艺术批评是如何运作的,如何成为大众想象力的一部分,又如何透露出公众的恐惧和希望。这就是艺术批评的功用:它向那些未能进入沙龙直接观看画作的读者介绍作品,为那些看过画作却不知就里的观众阐明要点,还对艺术家的创新形成新的压力,无论是趣味方面还是技术方面。总之,它们形成艺术史的活化石。

同时也说明了艺术批评与艺术史的差异。艺术批评是当艺术品刚创作出来、还很新颖的时候,批评家就必须以其直觉对之做出描述、分析和判断,因此往往会犯错误。这就是某些貌似夸张而又低级的错误,却总能成为艺术史的一部分,甚至成为某种艺术运动的命名的原因。“印象派”“野兽派”等等,一开始都是咒语,直到十年、甚至更长时间后,它们才成为艺术史上正式的艺术运动的名称,从罪孽演变为美德。在某种意义上说,艺术批评的合法性就建立在这一时间差上,即从画廊、美术馆到博物馆的时间差。作品一旦进入博物馆,就成了艺术史家的研究对象,也再不需要批评家了。

在影响、甚至决定艺术走向(或某种趣味走向)的若干因素中,资本和政治占据了极大的分量。在格林伯格的名篇〈前卫与庸俗〉[Avant-Garde and Kitsch]里,这位20世纪最有影响的大批评家之一提出了一个比阿多诺[Theodor Adorno]和霍克海默[Max Horkheimer]关于文化工业的论点还要早的观念(比阿多诺和霍克海默关于文化工业的论点还要早):即资本主义社会的某些知识分子发展出了对其所处社会的批判性文化,即前卫文化。而资本和政治继续统治着艺术活动的大部分,即服务于商业利益的艺术工业产品,以及服务于政治的伪艺术。格林伯格用德语词Kitsch[垃圾、庸俗艺术、媚俗艺术]称呼它们。

格林伯格所说的是20世纪30年代末的情况,将近一个世纪过去了,艺术界发生了两大新变:一是商业主义裹挟一切;二是意识形态变得更为活跃、两极化,甚至歇斯底里。对此,为格林伯格编辑出版《格林伯格:后期论文集》[Clement Greemberg:Late Writings]的编者罗伯特·摩根[Robert Morgan]有以下两点说明。首先他说明了20世纪70年代之后艺术发展的侧重点已经转向商业性质的艺术,驱动力来自爆发性质的新兴市场。特别是“在新的经济压力下,艺术机构被迫屈从于逐步升级的现代艺术的市场价值,独立批评家的角色即使不被攻击也面临着挑战”。18Morgan,Robert.ed.Clement Greenberg:Late Writings.University of Minnesota Press,2003,p.xiii.正如摩根正确地指出的,格林伯格从不相信市场是造成“糟糕艺术”的原因,但格林伯格似乎忽视了利益扩张与随之而来的损失(人们对他视为关键的问题丧失了兴趣)之间的秘密联系。因此,人们提出的第一个关键问题是:市场价值能否从审美价值中独立出来?当两者发生冲突时该如何取舍?19我曾给出过一个简要的答案,即格林伯格将艺术批评首先关注审美品质这一点理解为一种范导性的原则。他并不否定人们可以将艺术品理解为任何别的东西(例如有价证券、政治症候),但是一个批评家首先需要关注的是艺术品的审美品质。因此,对他来说,问题不是要把商业价值、意识形态这些东西从艺术中驳离出来(那就成为一个建构性原理了),而是,作为一个批评家,他有必要首先将艺术品理解为艺术本身(因此这是一个范导性原理)。参见沈语冰,〈今天我们为什么还要读格林伯格?〉,载《信睿周报》,2021年5月15日,总第50 期。

关于这个问题,格林伯格的前后思想经历了较大转变。在前期,特别是在〈前卫与庸俗〉里,他的前卫艺术概念是在与庸俗艺术的对立中成立的。所谓庸俗艺术,既指希特勒[Adolf Hitler]和墨索里尼[Mussolini]的法西斯主义艺术、斯大林[Joseph Vissarionovich Stalin]时期的苏联主要用于宣传的艺术,也指发达资本主义国家的商业艺术。因此,从前期的主要倾向看,格林伯格所赞成的前卫艺术与他所批判的政治化和商业化的艺术存在着明确的对立,也说明了前卫艺术不可能包含商业艺术,商业艺术也不可能进入前卫艺术。到了中晚期,由于格林伯格政治立场的改变,即(从托洛茨基社会主义向政治自由主义的转变)他越来越倾向于认为,市场经济或商业主义并不能影响、更无法改变艺术的审美价值,从根本上说,商业主义与艺术品质问题无关。这些观点在他的晚期写作中反复出现。到晚期,他的主要观点成了高级艺术(包括前卫艺术)取决于少数艺术家事业的前十年,即其作品被公众和市场接受之前的十年,并不受市场影响,因此当他们的作品成功地进入公众视野和市场时,其艺术价值已经确立。从艺术史以往的经验来观察,这好像总是正确的。但是格林伯格似乎忽略了一个事实,即20世纪80年代之后,随着全球资本主义的急骤扩张,艺术品已作为稀有资源成为资本最主要的争夺对象之一。形势已经完全改变了,不再是艺术品去寻找潜在的市场和资本,而是资本和市场在寻找潜在的投资对象。因此,格林伯格大可以以个人趣味为由,将安迪·沃霍尔[Andy Warhol]等明星艺术家和市场宠儿干净利落地打发掉。而且根据推测,他也可以将杰夫·昆斯[Jeff Koons]、达明·赫斯特[Damien Hirst]等人同样干净利落地打发掉。然而一个不容回避的事实是,当艺术品不断地被拍出天价,资本市场将艺术品当作潜在的投资对象和需要争夺的稀缺资源时,艺术品生产和消费的整个环境已彻底改变了。

至于艺术与政治和意识形态之间的关系更为复杂。从学界目前的大趋势来说,无论是从传统的马克思主义者和西方马克思主义者那里,还是从许多后现代主义者以及大多数女性主义者那里,已经很难再听到艺术的审美价值可以从政治意识形态中分离出来的说法了。即使在西马一端,关于艺术与政治意识形态的复杂性的论说,也足以构成从强势的(或、硬性的)到相对中立的,再到弱势的(或柔性的)意识形态概念的整个光谱。例如在纽约画派的研究中,瑟奇·吉尔博[Serge Guilbaut]那种认为抽象表现主义乃是美国政府发动的意识形态战争的产物(尽管他本人反对认为抽象表现主义乃是美国政府的阴谋的产物),采用的就是一个硬性的意识形态概念——国家或政府的主导观念。20Guilbaut,Serge.“How New York Stole the Idea of Modern Art:Abstract Expressionism.” Freedom and the Cold War,The University of Chicago Press,1983.T.J.克拉克认为抽象表现主义乃是对资本主义现代性的“反抗”和“否定”,采用的是一个相对中立的意识形态概念——半真半假的流行观念和符号游戏。21参见《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》;[英]T.J.克拉克,《告别观念:现代主义的若干片段》,徐建等译,江苏凤凰美术出版社,2019年。迈克尔·莱亚[Michael Leja]认为抽象表现主义乃是美国中产阶级知识分子和艺术家主体性建构的产物,采纳的则是一个柔性的意识形态概念——在日常生活中发挥作用的一套隐性符号系统。22[美]迈克尔·莱亚,《重构抽象表现主义》,毛秋月译,江苏凤凰美术出版社,2015年。尽管他们彼此之间对艺术与政治意识形态之间的复杂关系的理解存在着差异,他们总的来说都坚持认为艺术不可能与政治意识形态无关。左派如此,包括后现代主义的保守主义在内的右派同样如此。23哈贝马斯区分了传统的保守主义、新保守主义和后现代主义的保守主义,参见[德]尤尔根·哈贝马斯,《现代性的哲学话语》,曹卫东译,译林出版社,2004年。

尽管说了这么多,那种将艺术还原或简化为资本或政治的观点,仍然是值得商榷的。在这个方面,人们可以拿科学和技术问题,与资本和政治问题之间的关系来做一个比较。我们都知道近代科学技术与近代资本主义经济和政治几乎是一体两面,很难分开的。事实上,它们同时诞生于文艺复兴时期的意大利,特别是佛罗伦萨。但是除了实用技术与资本主义政治、经济常常关系紧密外,一般基础科学的研究与特定历史时期的政治与经济的关系并不总是十分密切,有时甚至是无迹可寻的。在这个意义上,作为智性活动的艺术批评与艺术史一道,成为相对独立的力量,形成与政治和资本之间的博弈之势。事实上,在欧美发达国家,人们早已发现尽管资本(画廊、拍卖行、艺术基金会)和政治(例如冷战中的美国政府)的力量在艺术活动中有清晰的显示,但是相对独立的艺术批评写作和艺术史研究活动依然是平衡前二者的不可或缺的力量。假如没有由学术建立起来的传统或惯例,艺术将更有可能沦为资本或政治的可怜走卒。所以相对独立的学术活动对于艺术的健康发展至关重要。

20世纪90年代以来,随着双年展、艺博会等体制的加强,策展人的强势崛起,批评家大有被取代之势,艺术批评的衰落或过时的感叹也时有耳闻。那么,在新的形势下,艺术批评还有什么作为吗?这不可一概而论。一方面,艺术批评的确不像19世纪下半叶的法国(波德莱尔[Charles Baudelaire]、左拉[Emile Zola]和马拉美[Mallarmé]的时代),20世纪最初25年(罗杰·弗莱[Roger Fry]和克莱夫·贝尔[Clive Bell]的时代)24关于罗杰·弗莱和克莱夫·贝尔的艺术批评,及其美学观念之间的差异,参见《20世纪艺术批评》。中文领域关于弗莱的最详尽的研究,参见沈语冰,〈罗杰·弗莱与形式主义〉,载沈语冰,《图像与意义:英美现代艺术史论》,第27—96 页。,以及五六十年代的美国(格林伯格和罗森伯格的时代)那么辉煌了。25关于格林伯格和罗森伯格的艺术批评,参见《20世纪艺术批评》,第153—204 页。另一方面,艺术批评却以更为多样化的方式,继续作为艺术界一种不可或缺的声音,发挥着难于替代的作用。事实上,有学者认为,“策展在某些情况下已成为艺术批评的一个分支”。26《艺术批评导论》,第76 页。因为策展人对艺术家和艺术作品的挑选,本身就意味着对这些艺术家及其作品的品质的某种辩护和评论。而在互联网时代,艺术批评的形式更是呈现多元化的形态,“艺术博客”“艺术播客”及其他社交媒体,都可以发表艺术批评。因此,艺术批评的形态前所未有地多样化,但那种主导性的、一家独大的批评声音反而湮灭了。

三 艺术批评的基本原则

既然我们说艺术批评是一种与艺术相关的智性活动,是对艺术作品的描述、分析、阐释和评价,那就让我们从这四个方面展开,巡视一下该智识活动的独特之处和它所涉及的基本原则之中。

(一)艺术批评中的描述

一般来说描述的原则是客观、中立,对没有机会到达展览现场,也没有机会接触艺术作品的观众来说,这种描述可以帮助他确立一件艺术品的基本面貌。在没有相机、录像和当今的智能手机的时代,艺术作品的传播在很大程度上靠作家游记和艺术评论中的描述,因此十分重要。这就是歌德[Goethe]的意大利日记、司汤达[Stendhal]的意大利游记、约翰·罗斯金[John Ruskin]的《威尼斯之石》,以至法国画家、小说家欧仁·弗罗芒坦[Eugène Fromentin]《荷兰与比利时的老大师》[The Old Masters of Belgium and Holland]27关于弗罗芒坦《荷兰与比利时的老大师》的评论,参见[美]迈耶·夏皮罗,〈批评家欧仁·弗罗芒坦〉,载《艺术的理论与哲学》,第101—132 页。如此重要的原因。

但是自从有了相机,以及用艺术品的照片复制作为插图的艺术杂志创刊之后,艺术批评中的描述功能就部分地被相机,以及后来的电影、录像和今天的智能手机和ipad 代替了。这并不是说艺术批评已不再需要描述。描述永远是第一位的,是后续的批评步骤的基础。正如我们在前面已经说过的,客观、中立的描述,往往不是纯粹客观、纯粹中立的,描述性的语言也会造成规范性的效果,还呈现了批评家的视角、独特直觉、修养和他的“前理解”,其重要性不言而喻。

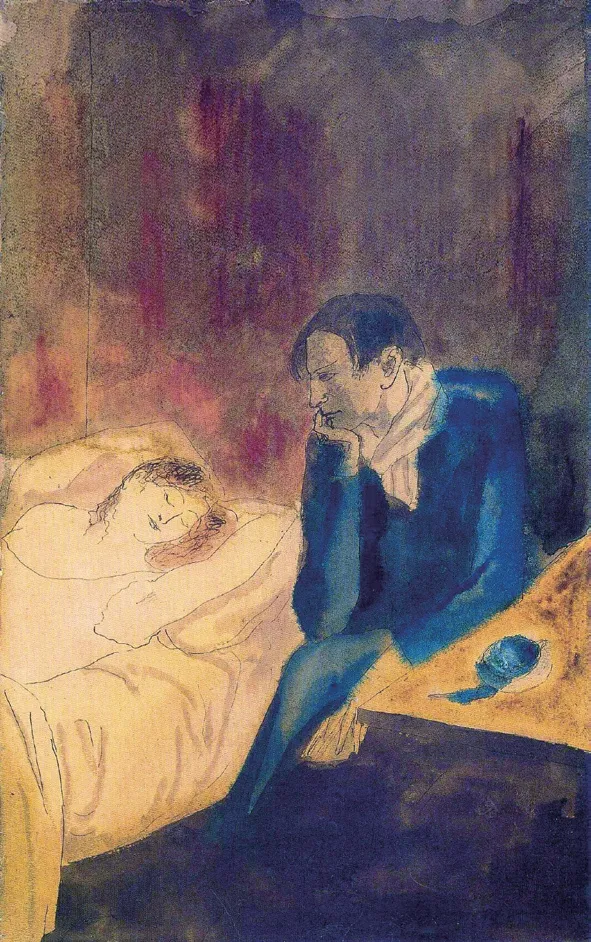

简洁而优雅的描绘还会带来令人愉悦的阅读效果,平添了艺术作品的灵韵(借用本雅明的术语)。优美的描写本身就是一种艺术。从古希腊的艺格敷词[ekphrasis]到中国的汉赋,东西方文化中关于艺术品的美文在在皆是,如琼浆玉液令人陶醉。即使在现代艺术批评中,清晰而雅致的描述也令人印象深刻,如见画影。就以本人翻译的、美国著名艺术史家和批评家利奥·斯坦伯格[Leo Steinberg]一篇评论毕加索[Picasso]《沉思》(图2)的短文为例:

图2 Picasso,Pablo.Meditation (Contemplation).late 1904.Watercolor and ink on paper.36.9 cm×26.7 cm.The Museum of Modern Art,New York

毕加索一幅蓝色时期的水彩画,画下了23 岁的艺术家本人。他没有画艺术家们在通常的自画像中会画的东西。他没有探索自己的镜像,也没有带着鄙夷的神情望着观众,更没有眼睁睁地盯着模特儿。他似乎既不在工作,也不在休息,而是深深地陷入了一种无为之中:看一个熟睡的姑娘。

姑娘躺在弥漫的光里,一条抬起的手臂枕着她的脑袋。她近在咫尺,却几乎要悄悄溜走,她背后那糊了墙纸的角落也融化在午睡的暖流里。正是画家的形象传达了对这一情景令人忧郁的关注。微暗的蓝色墨水弄平了他的杯子与头发。他那冰冷的阴影与她的明亮恰成对比;他坐着的样子则与她平躺着的姿势形成呼应;他那硬朗的身躯又与她敏感的肌肤构成强烈的对照。他们之间的对比是全方位的。正如她的光辉暗示了身体的极大欢悦,他不知所措的意识则成了一种被放逐的状态。28[美]利奥·施坦伯格,《另类准则:直面20世纪艺术》,沈语冰等译,江苏凤凰美术出版社,2011年,第116 页。

毫无疑问,这是世界顶级的艺术批评中的描述,首先它不是对一件艺术作品的诸种形式要素、物质材料或其基本背景的静态的、巨细靡遗的刻画,而是在读者心中唤起一种生动的形象,因此是对作者接下来想要分析和阐释的东西中最富启发性、最有价值、独一无二,或者最有相关性事物和状态的描述。对一件作品的静态的、死板的描述永远不是艺术批评中的要点。也说明了,优秀的描述总是唤起性的、是作品对批评家本人(或他想象中的读者和观众)所发生的效果的动态追踪、暗示和联想,而不是直白的铺叙。

然而,考虑到语言描述与视觉图像之间的差异,任何语言描述能够唤起等效的视觉图像的想法都只是一种理想。在这方面,西方现代哲学和美学有不少讨论,29[法]米歇尔·福柯,《这不是一只烟斗》,邢克超译,漓江出版社,2012年。巴克森德尔在其〈艺术批评的语言〉一文中则指出:“没有一种语言明示的连续片断、线性语言,可以像匹配阅读一个文本的速度那样,来匹配观看一幅画作的速度和步调。” Baxandall,Michael.“The Language of Art Criticism.” The Language of Art History,Cambridge University Press,1993,pp.67-75。而中国古典诗学中也不乏精彩之论,尤其是关于赋、比、兴的不同功能及其价值的讨论。巨细靡遗的铺陈往往不如表面上虚无缥缈的“比”“兴”更管用。尽管如此,描述仍然构成了艺术批评的基础。它是分析、阐释甚至是评价的基础,大多数时候描述中早已暗含了批评家的解释和评价。

(二)艺术批评中的分析

分析是艺术批评中的主要环节,有时候是主导环节,特别是在19世纪发明了摄影术以来,艺术批评中的描述功能部分地被其他技术手段替代,但是分析却不可或缺,无可替代。器械和其他手段(例如数学和统计)也许可以增加分析的手段或力度,但是它们本身尚不足以取代批评家的直觉和眼光。某些著名的批评家和艺术史家对某些常人难于发现的艺术品的形式关系的发现,或是对某些晦暗不明的主题的分析,在历史上所在多有,有时令人拍案叫绝。

无论是形式分析还是精神分析,或者采用其他艺术批评的理论和方法,分析都是艺术批评不可或缺的组成部分。分析可以针对艺术品的形式关系、空间关系、艺术家与观众的关系,也可以是对作品的主题所作的分析(这一点经常与对作品主题的阐释相混淆——主观上;相合并——客观上)。但主题分析与主题阐释仍然有所区别:主题分析着重于在不同媒介(比如图像与文本)之间关系的探测、甄别和检验,通常是在人们不太清楚图像与文本之间的关系的时候,即图像的主题不清晰的时候;主题阐释则是在主题基本明确的前提下,对主题所做的进一步解释,从而使作品的意义更为明确。尽管就艺术批评而言,由于批评所针对的作品大部分是创作不久的,要想将一个主题或其意义确定下来,总是一件异常艰难之事。但是杰出的批评家不仅敢于冒险,也敢于投资——他的声望和价值完全取决于能否在历史的法庭上胜诉。

分析可以是详尽的、巨细无遗的,也可以是简洁的、点到为止的。优秀的分析不仅有利于读者或观众更为清晰、透彻地了解作品,还有利于作者意识到他无意识的或下意识的东西。在这个方面,尽管并不是所有艺术家都喜欢这类批评——事实上,从历史上看,艺术家喜欢批评家的情况极为罕见。艺术家与批评家的关系,与其说像中国古代的俞伯牙和钟子期,有着高山流水般的诗情雅意,还不如说是一对恩怨未了、争吵不断的夫妻,很少可以过着相安无事的日子——但是,历史上艺术家与批评家相互砥砺、甚至彼此尊重的情况也时有发生。比如马奈与左拉、杜兰蒂[Edmond Duranty]的关系便是如此。即使达不到高山流水般的雅致,也足以用心心相印、心有戚戚来形容了。30关于波德莱尔、左拉和马拉美的艺术批评,与马奈的艺术创作之间的关系,参见沈语冰,《图像与爱欲:马奈的绘画》,商务印书馆,2022(即将出版)。

无论如何,艺术批评中的分析有时可以达到音乐分析中的曲式分析那样精确而专业的程度。在这方面,20世纪英国著名艺术批评家罗杰·弗莱对塞尚[Cézanne]作品所做的分析,可谓典范。弗莱是世界公认的20世纪最了不起的艺术批评家之一,以下是弗莱对塞尚作品中轮廓线的分析,堪称教科式分析的正典:

对纯粹的印象派画家来说,轮廓线的问题并不十分紧迫。他们感兴趣的是视觉织体的连续性,轮廓线对他们而言并无特殊意义;它多多少少——经常是笼统地——被定义为色调暗示的概括。但是对塞尚而言,由于他知性超强,对生动的分节和坚实的结构具有不可遏止的激情,轮廓线的问题就成了一种困扰。我们可以看到这种痕迹贯穿于他的这幅静物画中(按指《高脚果盘》,图3)。他实际上是用画笔,一般以蓝灰色勾勒轮廓线。这一线条的曲率自然与其平行的影线形成对比,而且吸引了太多的目光。然后,他不断地以重复的影线回到它上面,渐渐使轮廓圆浑起来,直到变得非常厚实。这道轮廓线因此不断地失而复得。他想要解决轮廓的坚实性与看上去的后缩之间的矛盾,那种顽固和急切,实在令人动容。

图3 Cézanne,Paul.Still Life with Fruit Dish.1879-1880.Oil on canvas.46.4 cm×54.6 cm.The Museum of Modern Art,New York

这自然导致了某种厚重,甚至是笨拙感,但是,它却赋予诸形体一种我们业已注意到的那种令人难忘的坚实性和庄严感而告终。事实上,我们不得不承认,安宁实现了。乍一看,体积和轮廓都粗暴地要夺人眼目。它们都有着令人惊讶的简洁明快,而且被清晰地加以把握。然而,你看得愈久,它们就愈想躲避任何精确的界定。轮廓看上去的那种连续性其实却是错觉,因为贯穿于每一种长度的轮廓线的质地在不断发生变化。在对最最短小的曲线的追踪中都不存在一致性。由于不断确认和冲突,相似的结果却来自相当不同的条件。我们于是立刻就获得了总体效果上异常单纯,任何一个局部却无限多样的概念。正是绘画质地这种不断变化着的品质效果,传达出动而不板、活泼迎人的生命感。尽管形状是如此庄严,一切却都在震颤和运动。31[英]罗杰·弗莱,《塞尚及其画风的发展》,沈语冰译,广西师范大学出版社,2009年,第94—95 页。

通过这段高强度的分析,弗莱同时做了以下几件事:一,他纠正了人们普遍认为塞尚作品笨拙的误解;二、发现了塞尚知性与感性的平衡能力,以及形体的坚实性与后缩之间的矛盾,即绘画平面性及三维错觉的张力;三、揭示了塞尚作品轮廓线似是而非的矛盾,即貌似连续的轮廓线却充满了质感上的差异,从而揭示了其作品气韵生动的来源。这样精确、明晰而又浓烈、白热化的精彩分析可谓一石而三鸟,在古今中外艺术批评史上也是十分罕见的杰出例子。

(三)艺术批评中的阐释

阐释主要关乎艺术作品的意义,且最难言诠。20世纪以来,有多少关于艺术的理论,就有多少关于意义的理论。宽泛地说,意义问题其实是一个丛结,涉及从作者角度考察其意图[intention],从作品本身角度考察其含义[meaning],从读者或观众角度考察其意谓[significance]。32作为一位分析美学家,理查德·沃尔海姆[Richard Wollheim]只能将艺术作品的意义划分为内在于艺术作品的意义以及由观众建构的意义两类,可见其错失甚多。沃尔海姆还将前一种倾向于恢复作者意图的批评称为“溯源性的”,将后一种倾向于修复作者意图的批评称为“修正性的”。参见《艺术批评导论》,第116 页。因此,结合作者的传记、童年经历和家庭关系(精神分析)、以及对作者想要解决的问题之情境的重构,批评家可以从作者意图的角度切入艺术作品。当然,在经过20世纪强大的新批评、形式主义、结构主义和符号学之后,人们通常已经不会将作者的意图等同于作品的意义。33参见[美]勒内·韦勒克、[美]奥斯汀·沃伦,《文学理论》,刘象愚等译,江苏教育出版社,2005年。这是一部比较典型的新批评教材,其中关于威廉·威姆萨特[W.K.Wimsatt]和门罗·比厄利斯[M.C.Beardsley]“意图的谬误”[The Intentional Fallacy]的论述,广为流行。到20世纪60年代,关于意图的谬误的说法又为法国理论所强化。例如罗兰·巴特在其《作者已死》,福柯在其《什么是作者?》中都坚持读者的主体地位或作为与知识有效组织相关的更大集合——而有效组织起这些知识的往往是权力——的“作者”概念。换言之,他们都宣布了作者或意图的消亡;意图变成了知识背后的权力关系。这些强调作品本身的形式所产生的意义,或者作品本身作为某个结构主义要素所处的系统(或结构,例如语言系统)赋予其意义,成为批评家阐释作品主要途径。最后,从作者预设观众(理想观众,期待视野),以及观众接受的角度对艺术作品的意义进行阐释。34对形式主义、新批评、结构主义和符号学之后的批评理论的一个最清晰、流畅的述评,可参见[英]特雷·伊格尔顿,《二十世纪西方文学理论》,伍晓明译,北京大学出版社,2007年。以及收入本书的、由《1900年以来的艺术》[Art since 1900:Modernism,Antimodernism,Postmodernism]一书的四位主笔撰写的四篇艺术史和艺术批评的方法论论文。总之,提供有关作品或艺术家的历史及其他背景成为艺术批评的重要任务。分析要针对作品形式关系、作者意图、历史背景等等,因此描述和分析总是暗示了阐释。

在对现代艺术的批评性阐释中,20世纪美国最了不起的艺术史家和批评家夏皮罗的〈塞尚的苹果〉[The Apples of Cézanne:An Essay on the Meaning of Still Life]被公认是一篇杰作。后人用形容钢琴和小提琴炫技大师的术语virtuoso 来形容夏皮罗的这篇文章。夏皮罗从塞尚一幅被误读为《帕里斯的裁判》(图4)的小型作品入手,通过他与其父的紧张关系,他的早年情事(对女人既渴望又恐惧的心理)、与早年同学左拉的友谊以及左拉的背叛等传记因素入手,结合塞尚大量狂暴而热烈的早期作品的分析,配合以苹果在两希文明中的传统象征主义(爱与美神维纳斯的奖品、夏娃偷吃的禁果等等),以及中世纪以来欧洲诗歌和文学中的苹果意象的情色含义,抽丝剥茧、层层透析,发现了隐藏在塞尚苹果背后的情感基础,甚至是其情感误置,从而颠覆了关于塞尚苹果长达几十年的误解(所谓的“塞尚的苹果里没有故事”,只有色彩安排和形式实验)。35关于夏皮罗的这篇名著的一个述评,参见[美]迈耶·夏皮罗,《现代艺术:19与20世纪》,沈语冰译,江苏凤凰美术出版社,2015年,第340—359 页。中文领域里对夏皮罗艺术史方法的一个更为详尽的分析,参见沈语冰,〈迈耶·夏皮罗与精神分析〉,载《图像与意义:英美现代艺术史论》,第179—252 页。如果说夏皮罗的文章到此为止,那我们恐怕也只能说他是一位侦探般的、探究秘密的艺术史家,然而作为一位学问渊博得令人咋舌、目光犀利得令人瞠目的批评家,他的高明之处还在于,经过作品背后的情感意义推导出作为个人物品的静物画的一般意义,这就上升到艺术哲学的高度了。试看以下评论:

图4 Cézanne,Paul.The Judgement of Paris.1864.Oil on canvas.15 cm×21 cm.Private Collection

正是静物画在其艺术中的核心地位这一点,激励我们更为彻底地探索塞尚对静物对象的选择。当我们将他笔下的静物对象与其同时代的或者后来画家笔下的静物对象加以比较时,他的选择带有十分强烈的个人色彩,而不是“偶然的”这一点才显得更加清晰了。很难想象塞尚的静物画会画享乐主义者马奈笔下的鲑鱼、牡蛎和芦笋,也难于想象塞尚会画凡·高笔下的土豆、向日葵和靴子。塞尚的苹果或许也会出现在其他富有创造力的画家笔下;但是,在塞尚的所有静物画中,苹果都是一个十分突出的习惯性主题,而在其同时代的其他画家的作品里,他们却是偶然的,通过不同的语境及其他伴随物来获得不同的品质。36[美]迈耶·夏皮罗,〈塞尚的苹果〉,载《现代艺术:19世纪与20世纪》,第34 页。

夏皮罗不仅揭示了塞尚苹果的独特意义,并阐释了静物画的一般意义,升华了主题。37夏皮罗关于静物画的一般意义的论述,其意义远不止于对塞尚作品的阐释,而且涉及到对“作为个人物品的静物画”这样一个更为深层次的主题。通过该主题,夏皮罗进一步论述了凡·高笔下的靴子的个人意义,从而与哲学家海德格尔浮华空洞的大段艺格敷词形成鲜明对比(他关于艺术品的本源的哲学演绎则是另一回事)。参见[美]迈耶·夏皮罗,〈作为个人物品的静物画:关于海德格尔与凡·高的札记〉,载《艺术的理论与哲学》,第133—140 页。本人对夏皮罗之批评海德格尔的个人诠释,参见《图像与意义》,第179—252 页。

早期艺术批评中的阐释通常会假定艺术品的意义是固定的,可以被拈出或界定,但是晚近艺术批评中的阐释越来越强调多重意义的可能性,它可能完全不吻合艺术家的意图。这一点,正如利奥·斯坦伯格在关于哈斯佩尔·约翰斯[Jasper Johns]所说的话:“我所说的——是可以从他的画作看到的,还是人们赋予它们的?它与画家的意图吻合吗?它与其他人经验相符吗?我的感觉正常吗?我不知道。”38《另类准则:直面20世纪艺术》,第32 页。这说明,阐释的性质本身就意味着截然不同的、甚至是相互矛盾的阐释,也有可能有效的或有益的。当然,也许并没有一种阐释必然是最优的。正如学者玛西娅·伊顿[Marcia Eaton]所说:“或许不可能提出一种清晰的(更不用说坚决而果断的)规则,来决定构成最佳的阐释策略是什么。”39转引自《艺术批评导论》,第151 页。

(四)艺术批评中的评价

评价是艺术批评中最重要,也是最难之事。一个写作能力较好的本科生,足以就一件艺术作品或一个展览做出漂亮的描述;一个学过各种理论的研究生,大可挥舞着手里的方法论大棒,就艺术品的形式或主题做出熟练的分析;一个经历过训练的艺术史专业的博士生,也许能对艺术品的意义做出令人信服的阐释,但若没有数年、甚至十多年沉浸在艺术现场的经验,从而形成对艺术品及其现场的敏锐直觉,或者没有长时间沉浸在艺术史的学习中(包括长时期浸泡在博物馆和美术馆的经历),从而形成关于艺术史的坐标和方位,则谁都无法做出对艺术品审美价值或品质的可信判断(至于国内空头美学家——朱光潜先生警告过的美学家易犯的错误——甚至分不清黄庭坚和米芾,真米和明显的假米,这里不予置评)!

尽管如此,我只是说了艺术评价的必要条件,它们远不是充分的。事实上,大量具备了上述条件的批评家,在具体评价一件新的艺术作品时,要么犹豫不决、含糊其词,要么过于鲁莽犯下错误。假如你去读一读现代艺术史,其中的批评基本上是一部错误史。批评家们嘲笑库尔贝[Courbet],嘲笑马奈,嘲笑印象派,嘲笑野兽派。读过《印象派绘画史》《后印象绘画史》的读者或许对其中的批评家角色嗤之以鼻,仿佛他们的存在只是为了使那些艺术家们显得愈挫愈勇、百折不挠而已。40参见[美]约翰·雷华德,《印象派绘画史》,平野等译,广西师范大学出版社,2002年;[美]约翰·雷华德,《后印象派绘画史》,平野等译,广西师范大学出版社,2002年。批评家几乎成了艺术史中的笑话。然而,正因为过分地接受了现代艺术史的教训,当代的批评家们开始犯倒置的错误:一切看上去新颖而有趣的东西一律称之为杰作,免得落下把柄,有眼不识泰山,被后人耻笑!所以不难发现,在一部当代艺术史中,艺术批评往往构成了一部赞美史!人们动用了一切理论和方法,要证明当下正在发生的一切匪夷所思的东西乃是伟大的杰作,纵然不能媲美于莱奥纳尔多[Leonardo da Vinci]、伦勃朗[Rembrandt]、华托[Antoine Watteau]、马奈和毕加索,至少也是当下这个早已腐坏的世界里残剩东西的症状。因此,平衡而公正的评价真的太难了!41休斯顿在他的《艺术批评导论》第四章“判断与评价”中,扼要地介绍了艺术批评评价标准的历史变化,直到20 下半叶的标准的式微,见《艺术批评导论》,第152—187 页。

但是,批评史上仍然有个别杰出的批评家,不仅做出了公正而中肯的评价,而且以坚持“评价性的批评”而变得更为声誉卓著。20世纪中叶的美国著名批评家格林伯格便是其中之一。事实上,他所开创的批评传统经过迈克尔·弗雷德[Michael Fried]、罗莎琳德·克劳斯[Rosalind E.Krauss],都以“严肃地对待批评”,以及坚持“评价性的批评”而闻名。

格林伯格学派(假如允许我用这个术语来称呼刚才提到的那种批评声音的话),对艺术品的审美品质的坚守与他们对艺术批评本分的认知有关。例如在〈批评的现状〉[States of Criticism]一文里,格林伯格首先批评了当前的艺术批评只讨论艺术的历史价值、社会价值等等,就是不讨论审美价值:“艺术将会被解释、分析和解读,会在历史地位、社会、政治等方面被提及。但是,那些把艺术作为艺术(而非别的东西)来体验的回应却被忽略。”然后,他十分清晰而又坦率地承认:

艺术可以被当作一些别的东西来谈论,比如作为文献,作为征兆,作为纯粹的现象。它确实被越来越多的人津津乐道,其中评论家对它的谈论并不比艺术史家、哲学家和心理学家要少。这没有什么不对的。只是,它不是批评。适当的批评意味着首先把艺术当作艺术,这意味着要处理价值判断。42Morgan,Robert,ed.Clement Greenberg:Late Writings.University of Minnesota Press,2003,p.187。在国内,艺术品也一直被当作考古对象(所谓“美术考古学”),被当作历史证据(所谓“图像证史”),但就是不被当作艺术品本身(亦即作为以特定风格、功能和形制、材料而存在的独特物)来加以观照。对他们来说,文杜里“艺术批评是将艺术品理解为艺术的唯一方式”这一论断是难于理解的、甚至是不可思议的。为什么艺术批评是将艺术品理解为艺术的唯一方法呢?因为你当然可以将艺术品理解为考古材料,也可以将艺术品理解为历史证据(二者皆为艺术品之用),但你恰恰忽略了艺术品之本:将艺术品理解为艺术。

假如我们可以承认格林伯格所要辩护的并不是如人们想象的(甚至如摩根所说的)一个强论辩,即将审美价值从政治意识形态等等当中独立或分离出来,而是一个相对合理的弱论辩,即在艺术的诸种价值中强调艺术本身的价值亦即审美价值的优位性,那么我们就获得了一个新的历史定位:我们可以把他定位于欧美哲学和思想传统中,那些强调传统重要性的价值维护者和文化维护者之中。

他们的一个共同点就是对传统的重要性有着充分认知。没有传统,就谈不上创新,这似乎是一个简单的道理,但人们对它的理解却是迥异的。学院派也讲传统,甚至可能比人们一般理解的前卫派更讲传统,但是学院派所讲的传统只是僵死的教条,而格林伯格所讲的传统则是艺术品质量的动态比价关系。格林伯格反复强调的是,现代主义是某种无奈之举,是迫不得已的创新,是为了使自己的艺术比肩于古人,而不至于沉沦。格林伯格反复强调马奈的重要性,就是证明这个观点的一个例子。在他的晚期文集中,马奈可能是被提到次数最多的艺术家之一。马奈的创新不是为了创新而创新,而是缘于使19世纪后期的绘画品质不至于全部沦落到学院派水平的动机。出于这个动机,他果断地抛弃了学院派,转向委拉斯开兹[Velazquez]和戈雅[Goya]。当然他也吸收提香[Titian]和乔尔乔内[Giorgione]的绘画,这种现代化的策略同样高明无比。因此,如果没有威尼斯画派和西班牙画派的传统,人们很难想象马奈的成就。这就是马奈的意义。43关于马奈与威尼斯画派和西班牙画派关系的论述,国外甚夥。在中文学界,可参考即将出版的《图像与爱欲:马奈的绘画》。

另一个在传统与创新之间艰难探索的例子,毫无疑问应该是塞尚。看一看塞尚是如何在大师与印象派、大自然与人造技术、恪守惯例(固有色、立体造型、明暗)与创新技法(外光、透视变形、色彩渐变)之间来回跋涉、循环往复的,就能够明白,没有一种经得起时间考验的创新不是在传承有序的传统中实现的。但是,人们决不能将格林伯格对传统重要性的强调与学院派那种因循守旧相混淆(早在〈前卫与庸俗〉一文中,格林伯格就将学院派形容为回避艺术中的大问题、专门在细枝末节上做文章的“亚历山大主义”)。跟T.S.艾略特[T.S.Eliot]一样,格林伯格是20世纪上半叶少数几个能把西方艺术的传统和创新问题讲清楚的人之一。相比之下,他同时代和稍后的那些研究现代艺术的名家不是大讲特讲“新异的传统”[the tradition of the new],44参见[澳]罗伯特·休斯,《新艺术的震撼》,欧阳昱译,中国美术学院出版社,2019年。就是沾沾自喜于“新艺术的震撼”[the shock of the new]。45Rosenberg,Harold.The Tradition of the New.Horizon,1959.

关于这一点,没有比格林伯格的晚期文集中说得更清晰的了。例如,在〈现代与后现代〉[Modern and Postmodern]一文中,他指出:

与一般人的看法相反,现代主义或先锋派登上历史舞台时并没有与过去断裂。不仅如此,它并不是按照计划出现的,它压根就没有计划,这再次与一般的想象不同。它也不是一堆观念或理念或意识形态。相反,它本质上代表着一种态度和方向,即对标准和水平的态度和取向:审美品质的标准和水平是其起点也是终点。那么,现代主义者从何处找寻他们的审美标准和水平?答案是,从过去,从过去最优秀的艺术中寻觅,但不是寻觅特定的模式……而是通过对过去最卓越的艺术审美品质的融会贯通,取其精华,弃其糟粕,而最终获得。46Clement Greenberg:Late Writings,p.27.

这段话清晰地表达出了格林伯格对现代主义之于西方传统的承续性的看法。也说明了,与传统最卓越艺术的比价关系是通过、并只能通过趣味或审美品质来实现。让我再举一个布拉克、毕加索、马蒂斯的正例,和一个杜尚的反例。

格林伯格在某个语境里谈到,在1907年的巴黎,当时有许多优秀的画作并非出自布拉克[Georges Braque]、毕加索和马蒂斯[Henri Matisse]之手,然而,回过头去看,人们却不得不承认这三位画家创作了当时最强有力的作品,“部分原因是因为他们仔细审视了塞尚”。47Ibid.,p.149.因此,第一,毫无疑问,布拉克、毕加索和马蒂斯的创作绝非是和塞尚的断裂,而是承续;第二,布拉克等人并没有从塞尚那里发现一套现成的理论或模式,他们自己也没有一套现成的理论或模式(特别是考虑到毕加索和马蒂斯后来的发展);第三,他们只是“仔细审视了塞尚”,发现了某种方向感。格林伯格在另一个语境里解释了为什么仅仅仔细审视了塞尚,就造就了后来者——“为了一跃成功,你最好能分辨出在你之前最优秀的艺术家是谁。这样做的目的不是为了像他们那样画画,而是为了给自己施加足够的压力”48Ibid.,p.187.。“审美压力”“传统或惯例的压力”,几乎成了格林伯格的口头禅。

关于杜尚的反例,格林伯格也讲过多次。在〈研讨会之六〉[Seminar 6]中,他再一次提到,杜尚几乎没有掌握立体派的真正要领。从杜尚安装的第一批“回收物品”,如1913年的《自行车轮》和《酒瓶架》中我们可以看出,他并不明白毕加索的第一幅拼贴画是关于什么的。这就是格林伯格认为的“前卫主义”[Avant-gardeism]——请注意正好对立于前卫派或先锋派[Avant-garde]——出岔子的根本原因:由于不理解刚刚过去的传统中最好的东西,杜尚走歪了。这样说也许会让读者误以为格林伯格在心目中画出了一条现代主义的直线,其实不然。仔细审视塞尚和掌握立体派的要领,并不意味着只有一种可能性或唯一的答案,不然就无法解释毕加索(与布拉克)和马蒂斯开出了两条“后塞尚”的道路。49除了几部译著,国内几乎也没有关于塞尚的书可读。至于两条后塞尚道路的说法,读者或可参看沈语冰,〈塞尚研究中的形式分析〉,载沈语冰主编,《艺术史与艺术哲学》(第二辑),商务印书馆,2021年。格林伯格在这里的意思只是:从审美上去理解塞尚和立体派,处在与塞尚、立体派的压力关系之中,才是正解;而杜尚却选择了逃避,选择了一种轻松打发而不是直接面对的方式,化解了立体派的压力。对杜尚更为同情的研究也表明,这不是杜尚是否理解或误解立体派和毕加索的问题,而是他有意识地想要离开以立体派为代表的最近的传统,并在对这一传统的偏离中加入新的规则,从而改变既定游戏规则的问题。50关于杜尚的目标,参见[比]蒂埃利·德·迪弗,《杜尚之后的康德》,沈语冰等译,江苏凤凰美术出版社,2013年。

四 艺术批评的主要理论与方法

前面说过,艺术批评拥有悠久的历史。老普林尼《博物志》记录有一些欧洲最早的艺术批评的例子。中国古代文艺发达,文艺批评的自觉也比较早。至少到汉魏两晋南北朝时期,艺术批评已经相当成熟。尽管这些批评还属于西方古典学中的修辞学的范畴,或者中国古代典籍中的文艺小说和杂文类,还不是我们所说的近代意义上、带有学科性质的艺术实践活动和艺术写作文类。但是,即使是早期现代的艺术批评,也大多属于文艺之士的散文式写作的一部分,还没有形成现代意义上的艺术批评。作为文艺之士的散文写作,它较少方法论的自觉意识或者理论意识,它们是拥有高度才华的杰出人士关于艺术作品所写的个人观感、主观印象、审美判断或道德评价。19世纪以来,艺术批评开始逐渐成为一种独特的文类,其写作原则、理论和方法的意识渐渐浓郁起来。特别是在艺术史作为一个学科在德奥的大学建立以后,艺术理论和艺术批评通常成为它的三个分支之一(艺术史、艺术理论、艺术批评)。尽管直到19世纪中叶,法国的波德莱尔也还是以个人才华,就艺术作品写热情洋溢的散文。19世纪下半叶英国的拉斯金和佩特[Walter Pater]也还在以个人的感受力,写关于艺术品的多情善感的美文,但是到20世纪初,英国艺术批评家和艺术史家罗杰·弗莱已经开始以一种较为严格的学科范式,通过客观地分析艺术家的工作方式,来代替个人的主观印象或感觉。51特别参见我为罗杰·弗莱的《塞尚及其画风的发展》中译本所写的导论,第1—19 页。这是艺术批评开始形成为艺术史的一个分支的重要标志,即作为范式的理论和方法已经确立。

(一)形式分析

形式分析是艺术史学科的基础。其著名者如沃尔夫林[Heinrich Wöllfflin],率先在课堂上引进两台可以同时投射幻灯片的幻灯机,从而对艺术品的形式做精细的对比研究。52参见[瑞]海因里希·沃尔夫林,《美术史的基本概念:后期艺术风格发展的问题》,洪天富、范景中译,中国美术学院出版社,2015年。这种方法虽然从艺术史学科的开端就已经出现,但是与音乐中的曲式分析那近乎数学的精确相比,视觉艺术中的形式分析相对而言还是较为直观而缺乏精确性的,特别是缺乏量化手段。不过,这种方法到了罗杰·弗莱、伯纳德·贝伦森[Bernard Berenson],以及莫雷利[Giovanni Morelli]等欧洲著名的艺术鉴定家那里,开始渐渐形成为一种近似科学的观察和鉴定方法。弗莱更是以其卓越的理论水平,与其朋友及弟子克莱夫·贝尔等人一道,使其上升到一种美学的高度,形成了所谓的形式主义美学。

弗莱本人原是一位画家和意大利老大师作品的鉴定权威,精通绘画的手艺,拥有罕见的敏锐眼光,因此曾被美国赫赫有名的大都会博物馆任命为欧洲绘画部主任。阴差阳错的是,弗莱在1906年,也就是法国画家塞尚去世的那一年,无意中看到了塞尚的原作。塞尚的作品使弗莱如此震撼,他竟然放弃了一个自带光环的古典学者的光辉形象,以及一位未来的博物馆馆长的光明前途,选择了一条冒险的道路。那就是为塞尚等新近的先锋派艺术进行辩护。他于1910 和1912年先后两次在伦敦格拉夫顿画廊举办了两届“后印象派”画展——后印象派[post-impressionism]这个词就是弗莱拈出的——以此来推广欧洲现代艺术。但是,即便在法国尚且默默无闻的先锋派画家,到了趣味落后于欧陆30年左右的英国,更是激进了强烈的反感和争议。为了教会观众如何欣赏这些新绘画和新雕塑,同时也是为自己的选择——所有这些作品都是弗莱亲自赴欧洲挑选出来的——进行辩护,弗莱似乎是在不得已中渐渐发展出来一套严密的形式分析的方法。

这种方法较难概括,与历史的丰富性和复杂性相比,所有的概括性表述都是无趣的。要想了解弗莱如何用形式分析方法对塞尚等后印象派进行的详尽而又绵密的分析,读者可以阅读他的经典文本《弗莱艺术批评文选》《塞尚及其画风的发展》等。53[英]罗杰·弗莱,《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,江苏凤凰美术出版社,2021年;《塞尚及其画风的发展》。我们选择了他的一篇代表作,方便读者以窥斑豹。不过,为了让初涉艺术批评这个领域的读者有一个简明扼要的概念,我试着以最简洁的方式,把艺术批评中的形式分析方法和理论做一个介绍。

首先要明白什么是形式。但是这个问题需要写一本书才能勉强说清楚。从亚里士多德[Aristotle],到康德[Immanuel Kant],再到格式塔心理学、卡西尔[Ernst Cassirer]和苏姗·朗格[Susanne K.Langer],乃至结构主义和后结构主义,都在谈形式或无形式。54[法]伊夫-阿兰·布瓦、[美]罗莎琳德·克劳斯,《无定形:使用指南》,柯乔、吴彦译,花城出版社,2021年。因此,选择从概念的界定开始,便是选择哲学的死胡同或是掉书袋的书呆子习气。考虑到艺术批评(主要是实践,然后才是某些理论性的总结),我们完全可以绕开关于形式的抽象概念的冗长辨析,直接从艺术作品的具体形式开始。

根据夏皮罗的风格概念,风格包含三个层次:一、形式要素;二、形式关系;三、形式品质。形式要素(不是界定而是举例)如绘画的点、线、面、色彩。形式关系是指上述各种要素总是处于一定的关系之中(或和谐或紧张等等)。形式品质最难言诠,夏皮罗把它称之为艺术品的表情[expression],或艺术品的面相[physiognomy],对应的是艺术家创作时的某种心境[mood]。55参见[美]迈耶·夏皮罗,〈风格〉,载夏皮罗,《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,沈语冰、王玉冬译,江苏凤凰美术出版社,2016年,第50—100 页。

以中国的一件书法作品为例。任何一件书法作品都包括用笔、结字、墨色等等形式要素。但是仅有这些要素,假如它们各自为政,没有形成一定的关系,就算不上一件书法作品(它也许是某种书法临写的习作。在当代艺术语境中,没有任何关系的形式要素能否构成一件艺术品,是另一个哲学话题。未来主义者马里内蒂等曾经创作过故意打乱任何关系的符号作品56参见Schapiro,Meyer.Words,Script and Pictures:Semiotics of Visual Language.George Braziller,1996,pp.194-197。),因此书法的诸形式要素总是处于一定的关系之中,人们常说的书法的“行气”“章法”等等,就是这种形式关系的体现。大到整体的章法、布局,小到字与字之的关系,行与行之间的关系,甚至微观到一个字当中的点画的插穿和顾盼,都是形式关系的表现。最后,比较难于界定的是书法作品的品质(品质既涉及好坏的价值判断,但主要是指某种“品格”“特质”“气息”“格调”,或者如夏皮罗所说某种“表情”、某种“面相”)。正因为形式品质似乎虚无缥缈,难于捉摸,因而古人发明了种种修辞法来比喻、描述。比如对王羲之书法的最著名的形容是“龙跳天门、虎卧凤阙”。似乎只有这类比喻才能依稀捕捉到王羲之书法风格的遒媚劲健、矫矫不群。

但一定要注意,艺术批评中的形式分析,绝不是对形式要素、形式关系和形式品质做分门别类地静态描述。在对一件艺术作品(这里是一幅画)的感知中,上述三个层次总是同时出现,而且各要素之间也总是处于动态关系之中,只是人们的语言无法一下子说出全部东西,为了说得让听众或读者明白,批评家就不得不采取分而述之的办法。这也涉及语图关系的哲学议题,涉及如何用言语来描述视觉形象的复杂问题。

(二)图像志与图像学

图像志与图像学是艺术史的第二大基础。早在19世纪艺术史学科创立伊始,对图像主题的分类描述、整理和归类,就已成为艺术史的最大工程。到20世纪上半叶,西方各种图像的信息采集和分类工作基本完成。依据主题对图像进行研究的工作也获得了一种学科命名:图像志[iconography]。而在图像志的基础上,再对图像的意义加以阐释,则成为图像学[iconology]。

著名艺术史家潘诺夫斯基曾就形式分析、图像志和图像学做过一个著名的解释。他认为,对图像(例如绘画)的单纯的形式分析,对其中的形状、体量、光线和空间等等进行的研究和辨认属于“前图像志”的形式研究。根据其他图像或文本,确定一个图像主题的工作叫图像志。而对图像深层意义的研究则叫图像学。57参见[美]欧文·潘诺夫斯基,《图像学研究》,戚印平、范景中译,上海三联书店,2010年;《视觉艺术的含义》。我们试以莱奥纳尔多·达·芬奇《最后的晚餐》这幅壁画为例加以说明。前图像志的层次只关心这个图像在一定光线条件下,一些体量有秩序地分布在一个富有深度的空间中。这是任何人都可以加以直观的。当然有过艺术史训练的观众,或许可以更为迅速、更为精确地抓住一个图像的主要形式关系和形式母题。一个在基督教背景下成长的观众,或是一个接受过西方宗教学的学术训练的人,能识别出十三人坐在一起吃饭的场面不是一个普通的饭局,而是基督和他的十二个门徒最后的晚餐这一主题。在对这一主题形成共识后,人们或许会问,达·芬奇为什么要那样构图(例如他的构图与丁托列托[Tintoretto]的同名画作完全不一样;前者采用水平线构图,而后者采用对角线构图),为什么要把叛徒犹大安排在其他门徒的同一侧,而不像前辈大师一样,将犹大孤零零地安排在桌子的另一边,等等。当人们追问这类问题时,也就是试图揭示达·芬奇这幅壁画的独特意义了。这最后的工作便是图像学。58本人对潘诺夫斯基图像学三层次的一种理解,参见沈语冰,《艺术学经典文献导读书系·美术卷》,北京师范大学出版社,2010年,第3—29 页。

因此,图像志和图像学虽然是作为形式主义的对立面出现的,但第一,它并没有排斥对图像的形式分析,只是认为仅有形式分析还不够;形式分析也许可以揭示某些意想不到的意义,但是对于主题往往是无能为力的。第二,对于古代和中世纪遗留下来的大量图像,光靠形式分析是远远不够的。在没有作者的背景知识,也不清楚作品的名称和主题之时,图像志无疑成了最重要的理论工具。第三,对图像意义的阐释,将图像研究深入到艺术品与其时代背景、艺术品与其时代的世界观等等宏观的文化领域的关系之中,从而使艺术史成为真正意义上的文化史的一部分成为了可能。

尽管图像志和图像学主要作为艺术史的研究基础发展而来,它们却被十分出色地运用于艺术批评。现代艺术批评中运用图像志和图像学从事批评的最杰出的例子,当属美国著名艺术史家和批评家利奥·斯坦伯格。他在20世纪五六十年代,为报刊写艺评专栏,在对贾斯珀·约翰斯[Jasper Johns]作品主题的分析,及其作品意义的阐释方面,开时代先河,对约翰斯在艺术史上的最终地位的确立,产生了深远的影响。59参见[美]利奥·施坦伯格,〈贾斯帕·约翰斯:最初7年的艺术〉,载《另类准则:直面20世纪艺术》,第35—74 页。

斯坦伯格艺术批评的巅峰,则体现在他为毕加索的作品所写的大量杰出的批评或研究性论文里。在前面我们早已引用的那篇短小精罕、优雅无比的题为〈毕加索的窥寐者〉[Picasso’s Sleepwatcher]的艺评文章里,斯坦伯格充分调动了他作为一个文艺复兴艺术史专家的能力,将毕加索众多被称为“窥寐者”[sleepwatcher]的主题作品进行了归类。毫无疑问,这个英文词是他杜撰的,为了翻译它,我也使用了杜撰的中文词汇。“窥寐者”是指那些偷窥别人睡觉的人;偷窥者与被偷窥者的关系有时候是画家与模特儿,有时候是情郎或丈夫与他心爱的姑娘或妻子,有时候则是姐妹俩。在对这一主题进行了令人眼花缭乱的分析和阐释后,作者笔锋一转,提出毕加索此类作品的最终意义可能是显示他是画中王者,并且宣布垂直轴和横向轴的平面(分别对应于坐着的偷窥者与躺着的被偷窥者乃是他的领地。文章写得意度高华,神采飞扬,让人产生无限遐想。60一个令人惊喜却不意外的事实是,2019年夏我在参观巴黎毕加索博物馆时,偶然发现该馆常设部分的第四层展示是毕加索的地中海阳光主题,第五层展示的则是毕加索的夜晚主题。策展人在对第五层展示的主题阐释中明确地借用了施坦伯格的“窥寐者”一词。可见卓越的批评文字,不仅可以成为艺术史的活化石,也可以成为策展人的灵感来源。

(三)精神分析

精神分析是奥地利医生弗洛伊德[Sigmund Freud]创立的一种治疗心理疾患的方法,他也用这种方法来解释一些日常生活中的现象和艺术作品。不过,与尼采[Nietzsche]将人类本质概括为权力意志(亦即对权力的追求)、马克思将人类本质概括为阶级地位(亦即一个人对生产资料的占有或不占有的状况,以及由这种状况所决定的对世界的总体看法——世界观、意识形态),遭遇了同时代及后世学者的大量争论和辩驳一样,弗洛伊德将个人的本质概括为性原欲也遇到了类似的情况。尽管他对于无意识的发现有大量拥趸,他对于梦、笑话、口误等等的解释也颇有新意,但是他对艺术作品的解释却遭到了许多批评。比如他对莱奥纳尔多·达·芬奇的作品所做的精神分析,就曾遭到了罗杰·弗莱和夏皮罗的批评。61罗杰·弗莱对心理分析的一般性批评,参见[英]罗杰·弗莱,〈艺术家与心理分析〉,载《弗莱艺术批评文选》,第237—254 页。夏皮罗对弗洛伊德的达·芬奇研究的特别批评,参见[美]迈耶·夏皮罗,〈关于弗洛伊德与莱奥纳尔多的一次艺术史研究〉〈弗洛伊德与莱奥纳尔多补记〉,载《艺术的理论与哲学》,第150—201 页。

话虽如此,精神分析学说还是深深地吸引了艺术家们的注意力,从达达主义、超现实主义到抽象表现主义,现代艺术中的许多艺术运动和艺术创作,都与精神分析相关。就拿超现实主义来说,无论诗歌还是绘画,精神分析都对之产生了深刻的影响。布努埃尔[Luis Buñuel]和达利[Salvador Dalí]的早期电影是直接运用精神分析的产物。即使到了作为运动的超现实主义早已过去之后,弗洛伊德的心理学还是深深地烙印在希区柯克之类的电影大师的全部作品中,尤其是其晚年的杰作《迷魂记》《群鸟》《艳贼》等等。甚至到了21世纪,例如《盗梦空间》[Inception],整体上已是探索人类深层潜意识的科幻片,但其主导动机即“植入观念”,却建立在弗洛伊德俄狄甫斯情结的理论之上。因此,精神分析仍在深刻地影响艺术创作。而且,随着荣格[Carl Gustav Jung](强调集体无意识)、拉康[Jacques Lacan](将精神分析与语言学结合起来)、克里斯蒂娃[Julia Kristeva](将精神分析与女性主义结合起来)等人的改造和革新,精神分析已成为人文学科(尤其是艺术史和艺术批评)的重要理论武器。

在选入本书的〈现代主义艺术中的精神分析法〉一文里,美国著名艺术史家和批评家哈尔·福斯特曾较为详尽地列举了精神分析与现代主义艺术的关系,以及它在对现代主义艺术作品的批评中所发挥的作用,读者可多加留意。从这种角度看,艺术创作乃是与艺术家人格或倾向性相关的复杂过程。因此,精神分析常常聚焦于艺术家的人格、童年生活、传记(特别是创伤、与父亲的关系等等),并将作品视为这些因素的产物或回应。不过,在我的印象中,没有一个批评的经典案例,像夏皮罗在阐释塞尚的苹果的新意义那样达到了难于逾越的高超程度。我在前面已经提到了这个案例,重点放在夏皮罗阐释艺术作品的意义时手段之高明。眼下,我将重点放在他对精神分析的运用上,以及在精神分析的运用时,读者宜注意些什么。

夏皮罗在对塞尚的苹果的分析中,运用精神分析的手段十分巧妙,读者要是对精神分析的理论并不熟悉,甚至都不会明白他是在运用该理论。因为他从未提到弗洛伊德的名字,他极其谨慎地使用精神分析的术语(十分罕见地使用了“无意识的投射”“心理误置”等等),而且在揭示塞尚有可能用苹果来代替裸体模特儿之类的“错置”行为时,他并不是在做断语,而是提出了反问(答案当然有待于读者自己去回答)。因此,在层层推进中,夏皮罗以精神分析为依托,却又结合了图像志分类(苹果主题在两希文明及其视觉文化中的传统)、图像学阐释的文本(大量古希腊、拉丁、意大利语、西班牙语和法语文献),以及有目的地突出塞尚早期涂鸦作品(被认为最能见出艺术家的无意识投射)以及口占或胡诌的诗歌(有一首塞尚的诗写了一个令人毛骨悚然的梦,他梦见其父一本正经地坐在早餐桌边,用刀叉为其子女们分发一颗头颅上的肉)。当然,最根本的是夏皮罗调用了塞尚的大量早期作品,这些作品充满了色情和暴力,是青年塞尚在现实中情欲得不到满足时自然而然通过画布做出的情感宣泄。最后,在两个版本的《丽达与天鹅》(图5、图6)中,这一分析达到了高潮。众所周知,“丽达与天鹅”说的是众神之祖、同时也是生殖力象征的宙斯,化身为天鹅与美女丽达幽会的故事。在其中的一个版本中,塞尚画出完整的天鹅形象。而在另一个版本中,塞尚却用两个鸭梨替换了天鹅!而这两个鸭梨,任何人都看得出是男人睾丸的形状——生殖力的符号和象征。这说明,在塞尚那里,水果(不管是此处的鸭梨还是别处的苹果)与性征是可以互换的!看到这里,没有人再怀疑塞尚的苹果所饱含的情感基础,甚至是情感误置了!62参见〈塞尚的苹果〉,《现代艺术:19世纪与20世纪》,第1—52 页。而这也就打破了长达半个多世纪的、关于塞尚的苹果里没有情感和故事的神话。63关于塞尚研究,传统上是三驾马车领跑:即罗杰·弗莱开创的形式分析、夏皮罗开创的精神分析,以及梅洛-庞蒂开创的现象学,参见作为附录收入译著《塞尚及其画风的发展》的〈弗莱之后的塞尚研究〉。近年,我在上海师范大学做过一次“塞尚研究的最新进展”的讲座,相关论文即将面世(在那里,除了传统上的三驾马车外,我特别强调了女性主义学者和视觉文化研究对塞尚作品的理解做出的贡献)。

图5 Cézanne,Paul.Leda and the Swan.c.1880.Oil on canvas.59.7 cm×74.9 cm.The Barnes Foundation collection,Philadelphia

图6 Cézanne,Paul.Reclining Female Nude.c.1886.Oil on canvas.44 cm×62 cm.Von der Heydt Museum,Wuppertal

当然,假如夏皮罗没有对西方文化的渊博知识,对欧洲图像志传统的熟稔,对大量古典文本,众多图像资源左右逢源、信手拈来的能力,读者是不会深为叹服的。从这个意义上讲,任何方法的运用都必须建立在综合素养和艺术史家的专业训练之上。64关于夏皮罗的一个较为详尽的研究,可参看沈语冰,〈迈耶·夏皮罗与精神分析〉,载《图像与意义:英美现代艺术史论》,第179—252 页。关于塞尚早期作品及其与精神分析关系的研究,可参看徐克舰,《塞尚的诗歌〈恐怖的故事〉与他的早期绘画》,载《艺术史与艺术哲学》(第一辑),第337—374 页。

(四)艺术社会史

艺术社会史[social history of art]是艺术史研究和艺术批评写作的主要理论与方法之一。艺术史[history of art]之前加一个定语social,是限定这类艺术史研究特别强调从社会入手。更确切地说是从社会语境[social context]或者从社会角度[social perspective]来研究艺术。它的理论基础是马克思主义(特别是其历史唯物主义),20世纪初在东欧国家艺术史研究中占据主导地位,代表人物有安塔尔[Frederik Antal]和豪泽尔[Hauser Arnold]等。65关于艺术社会史的概念,参见Turner,Jane.ed.,The Dictionary of Art.Macmillan Publishers,1996。本人对艺术社会史的一个简单介绍,可参看〈T.J.克拉克和艺术社会史〉,载《图像与意义:英美现代艺术史论》,第253—300 页。20世纪70年代以后,逐渐成为西方艺术史的主流,至少在所谓的“新艺术史”[New Art History]中占据主导位置。66参见[英]乔纳森·哈里斯,《新艺术史批评导论》,徐建译,江苏凤凰美术出版社,2010年。

艺术社会史的一个对立面是所谓的艺术自主[Autonomy of Art]理论。这个理论在18世纪启蒙思想中成形,在康德美学中奠基,并在之后的浪漫派美学和唯美主义运动中达到高潮。这个理论的主要意思是说,西方近代以来(或西语中所谓early modern,即文艺复兴以来),艺术渐渐摆脱其宗教和政治功能,成为相对独立的领域。18世纪后,建筑、雕塑、绘画、音乐和诗歌等五艺,可以在“美学”名下加以讨论,成为一个自主的领域。艺术社会史的理论则强调,艺术不是自主的,而是受制于其时代的经济、政治、社会等各个方面,因此,艺术社会史倾向于从社会环境,艺术品的赞助人(或定制人),艺术品的生产和消费等角度研究艺术史。有相同或类似理念和方法的艺术史家众多,其中最杰出的如巴克森德尔[Michael Baxandall]、阿尔珀斯[Svtelena Alpers]、T.J.克拉克、托马斯·克罗[Thomas Crow]等。67参见[英]迈克尔·巴克森德尔,《德国文艺复兴时期的椴木雕刻家》,殷树喜译,江苏凤凰美术出版社,2015年;[美]斯韦特兰娜·阿尔珀斯,《伦勃朗的企业:工作室与艺术市场》,冯白帆译,江苏凤凰美术出版社,2014年版;[美]斯韦特兰娜·阿尔珀斯,《制造鲁本斯》,龚之允译,商务印书馆,2019年;[美]托马斯·克洛,《大众文化中的现代艺术》,吴毅强等译,江苏凤凰美术出版社,2016年;[美]托马斯·克洛,《60年代的兴起》,蒋苇等译,江苏凤凰美术出版社,2020年版。

许多马克思主义艺术批评家认为艺术受到更大的社会经济力量的影响,甚至决定。迈耶·夏皮罗在其1936年发表的一篇〈艺术的社会基础〉[The Social Bases of Art]中提供了一个著名的例子。他拒斥充满了个体性和手工色彩的现代艺术与现代社会的集体性的、大工业生产无关的观点,从而提出这样的论断:“假如我们仔细地检查一个现代艺术家所画的东西,以及在他们对这些东西及其形式的选择中心理态度的证据,那么,我们就会发现他的艺术是如何紧密地与现代社会的生活联系在一起的。”68转引自《艺术批评导论》,第140 页。

艺术社会史虽然主要是艺术史研究的理论或方法,但也可以运用于艺术批评。某些概念是通用的。比较常见的概念有阶级、阶级意识、意识形态,以及更为基础的如经济基础、上层建筑等等。

按照马克思主义经典作家的定义,阶级是指一个社会的基本分层,由其对生产资料的占有情况所决定。一个社会通常分为拥有甚至垄断生产资料的统治阶级,以及没有生产资料的被统治阶级。在资本主义社会里,拥有生产资料的资产阶级是统治阶级,而没有任何生产资料、只能靠出卖自己的劳动力维生的工人就是被统治阶级。这主要是19世纪中叶的情况。19世纪下半叶,随着英法美等资本主义国家生产力的提高,一个间于资产阶级(银行家、大企业主、大农场主等等)与无产阶级之间的小资产阶级(银行职员、律师、普通店员、教师等等)大量产生。到了20世纪上半叶,特别是20世纪中叶福特生产方式(即大规模生产的流产线)的产生,英美等国的中产阶级数量急剧上升。这是经典马克思主义作家所没有处理过的现象。美国批评家格林伯格、德国的法兰克福学派,以及英国的伯明翰文化研究学派等开始关注这些新现象,从而提出了有别于经典马克思主义的新的社会批判理论或文化理论。

但是,不管重点如何转移,艺术社会史研究或批评,大多都会涉及阶级问题。例如,豪泽尔在处理艺术时的一贯假设是:艺术中的风格(例如,早期文艺复兴的“自然主义”宗教绘画)是为一个可确定的、集体的公众创作的,他们的世界观或意识形态某种意义上在他们的艺术中“实现了”或“反映了”他们的社会利益(例如,早期文艺复兴时期正在上升中的中产阶级出于信仰的目的委托艺术家创作作品)。但生产者与消费者的关系,在接下来的几个世纪里经历了一系列极其重要的转变,而且在某种意义上走向了终点,完全是因为前卫艺术家们否定了其资产阶级的出身。69Harris,Jonathan.“General Introduction.” The Social History of Art,Routledge,1999,p.xxxii.

另一方面,豪泽尔也始终不肯放弃艺术家的阶级出身这个敏感话题。他指出:

印象派作品中也没有任何低俗的东西,足以给资产阶级公众带来坏印象;毋宁说它是一种“贵族的风格”,优雅而又挑剔,神经质而又敏感,感性而又享乐,热衷于稀罕而又细腻的主题,醉心于严格个人的经验,孤独和隐退的经验,以及过于精致的感官感觉和心理体验。但是,印象派艺术不仅是一群来自资产阶级中下层的艺术家们的创造,而且还是来自一群跟以往艺术相比不太关心思想和美学问题的艺术家们的创作。跟前辈相比,他们不算多才多艺,也不算老练,更像手艺人和“技工”。不过,他们当中也有一些富裕的资产阶级,甚至贵族后裔。马奈[Manet]、巴齐耶[Bazille]、贝尔特·莫里佐[Berthe Morisot]和塞尚都是富家子弟,德加[Degas]是贵族后裔,土鲁斯-劳特累克[Toulouse-Lautrec]则是高级贵族的后裔。马奈和德加的那种优雅的知识分子风格和有教养的举止,康斯坦丁·盖尹[Constantin Guy]和土鲁斯-劳特累克的高雅而又细腻的艺术气质,表现了第二帝国时期的彬彬有礼的资产阶级社会……70Hauser,Arnold.The Social History of Art,Vol.4,Routledge,1999,p.166.

我无法考证豪泽尔的这些说法是否参考过在他之前写过马奈和夏皮罗的论文。夏皮罗早在1937年的一篇论文〈抽象艺术的性质〉[The Nature of the Abstract Art]早就提出过类似的意见:

早期印象主义也有一种道德侧面。在其非同寻常的、未经驯化的视觉中,在其对不断变化着的光怪陆离的户外世界的发现中(其形状随着随意或流动的观者短暂的观看位置的变动而变化),存在着一种对象征性的社会和家庭俗套的潜在批评,或者,至少存在着一种与此对立的准则。令人惊讶的是,在早期印象派画作中,我们能够看到那么多毫不拘泥、自然率真的日常社交生活方式,看到那么多早餐、郊游、散步、划船旅行、节日或假期旅游场面。这些城市的闲暇田园诗不仅展现了19世纪六七十年代资产阶级娱乐休闲的客观形式;通过主题的选择和新的美学手段,它们也反映了一种艺术观念,即把艺术看作是纯粹自娱自乐的领域,不涉及思想和动机。对一个从其所处阶级的正经信念中脱离出来的开明的中产者来说,他们将对这些娱乐消遣的呵护预设为自由的最高之域。在将周遭的现实画面当作一种人来车往、环境不断变化的景观来加以欣赏时,这些有教养的食利者在现象层面上体验着周围环境、商场的流动性,以及工业的流动性;他们获取收入并因此而得的自由都得归功于此。在印象派那种将事物分裂为精细色点的新技巧以及“偶然的”瞬间视觉中,他们以一种在艺术中前所未有的程度发现了新的感受力状况,这种状况与城市游玩者和奢侈品的高雅光顾者的那种感受力是紧紧地联系在一起的。71[美]迈耶·夏皮罗,〈抽象艺术的性质〉,载《现代艺术:19与20世纪》,第233—234页。

很显然,对印象派作品的批评或艺术史研究,到20世纪30年代时已经经历了一次转向:从传统的、单纯从技术创新方面来评价印象派(户外画法、对色彩和光线的强调、对自由涂绘的喜爱等等),转向印象派的日常生活主题、新的社会分层状况,以及“城市游玩者和奢侈品的高雅光顾者”的感受力。72夏皮罗在另一本专门研究印象派的著作中将更为深入地处理这一主题,参见[美]迈耶·夏皮罗,《印象派:反思与感知》,沈语冰等译,江苏凤凰美术出版社,2022年(即将出版);另外,受到夏皮罗的深刻影响,T.J.克拉克写出了他关于马奈和印象派的名作,参见[英]T.J.克拉克,《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》。(图7)这是艺术社会史研究和批评写作的一个经典案子。

图7 Pissarro,Camille.Rue Saint-Lazare,Paris,Bright Weather.1893.Oil on canvas.73.2 cm×60.2 cm.Private Collection

(五)结构主义与符号学

结构主义与符号学是20世纪上半叶在欧美影响深远的学术思潮,它通过突出语言和符号的中介性,强调了现实的建构性质,对朴素的实在论和反映论(例如语言符号与外在对象的符合论)造成了极大的冲击,对整个人文学科乃至社会科学都带来了全新的思想。

结构主义与符号学思潮的主要代表人物有瑞士语言学家索绪尔[Saussure],美国符号学家皮尔斯[Peirce],雅各布森[Jokobson]等人组成的布拉格学派,法国人类学家莱韦克-施特劳斯[Léve-Strauss]等。他们的学术传统不一,学科背景不同,但都不约而同地,或者以极高的类似度,从事语言学或者从语言学中得到启发,从而发展出结构主义和广义的符号学。

结构主义与符号学的一个主导思想是,符号的意义并不在于与外在对象的符合,而在于符号所处的系统或结构。例如英语词cat 一词的意义,并不在于它的发音或拼写在任何意义上类似于一种小型猫科动物,而是取决于英语这一结构或系统。是结构或系统赋予其中的符号以意义。这一思想曾以摧枯拉朽之势摧毁了人文学科中的大量传统思想,其重要性是如何强调也不会过分的。

结构主义艺术批评中最著名的,当数罗莎琳德·克劳斯发表于1979年的论文〈扩展场域的雕塑〉[Sculpture in the Expanded Field]。不过,为了在视觉艺术的批评中提供一个更为醒豁的例子,我想起了法国艺术批评家伊夫-阿兰·布瓦[Yve-Alain Bois]。73以下对布瓦结构主义艺术批评的介绍,借用了我在《艺术学经典文献导读·美术卷》导论中的几个段落。2005年,在为《1900年以来的艺术》[Art Since 1900]一书所写的导论〈形式主义与结构主义〉[Formalism and Structuralism]里,布瓦为形式主义做了极为有力的辩护。此时,正值西方被称为“后现代主义”的艺术运动如火如荼之机,也正当欧美的“视觉文化研究”兴起越来越强烈的反形式主义高潮之时。在这篇导论里,布瓦深入浅出地介绍了形式主义与结构主义的理论演变,做出了一个非常重要的区分,将形式主义划分为两个阶段。第一个阶段,形态学的形式主义(可以追溯到李格尔[Alois Riegl]、沃尔夫林,经过罗杰·弗莱、克莱夫·贝尔,直到克莱门特·格林伯格),第二个阶段,结构主义的形式主义(从索绪尔语言学、俄国形式主义,经过布拉格学派,直到法国60年代的结构主义思潮)。对形式主义与结构主义理论的梳理,在西方哲学、文论及艺术理论中,但这篇导论却是我读到过的文本中最为系统、清晰、简洁而又深入的介绍之一。

不仅如此,这篇导论的另一个重大价值在于,布瓦以一个艺术史家和艺术批评家的视角,恢复了哲学、语言学与符号学中被屏蔽已久的视觉艺术的资源。以往,人们在认识西方哲学、语言学与符号学中形式主义和结构主义理论时,往往只知道催生这些理论的源头,均来自语言学或文学(特别是诗歌)领域。通过布瓦的澄清,人们才发现,原来视觉艺术是上述这些理论的重要渊源。布瓦以俄国形式主义及布拉格学派是如何利用立体主义与毕加索的作品,来阐明其理论基础这一点为例,令人心悦诚服地说明了形式主义、结构主义理论与视觉艺术的天然亲和关系,其亲和的程度,要比这些理论与文学作品之间的关系,有过之而无不及。下面是布瓦所举的雅各布森[Jacobson]的理论与毕加索的作品相互发明的例子:

在读解这些话的过程中,我们并不惊奇的是,雅各布森和俄国形式主义已经通过对立体主义,尤其是对毕加索的考察获得了同样的结论。毕加索几乎狂热地演示了其图像系统中符号的可互换性,而且在1913年所作的拼贴画系列中,利用极简手法把头像转变为吉他或瓶子,其做法像是对索绪尔观点的直接图解。跟雅各布森相反,那个隐喻式的变形表明,毕加索并不必定走向转喻一极。相反,他似乎特别喜欢那兼有隐喻和转喻的复合结构。说明这点的例子是1944年的《牛头》雕塑,在这件作品里,自行车车把和坐垫的组合(转喻)产生了隐喻(两个自行车部位加在一起像一个公牛的头),不过,此等基于替换和组合这两种结构主义运作方式的快速变形,在毕加索的作品里随处可见。这就是说,毕加索的立体主义是一种“结构主义行为”,借用巴特的说法:它不仅对西方艺术中的肖像画传统展开结构主义分析,还结构主义式地构建出新的对象。74Foster,Hal,et al.Art since 1900:Modernism,Antimodernism,Postmodernism.Thames &Hudson,2005,p.37.

伊夫-阿兰·布瓦本人的学术贡献,最集中地体现在他对蒙德里安[Mondrian]等经典现代主义大师的诠释上。他对蒙德里安的重新解读,其精彩的程度,几乎可以与罗杰·弗莱对塞尚及后印象派的辩护,格林伯格对美国抽象表现主义的推动相提并论。为了说明这一点,我们不妨来看几个片段:

结构主义批评家提名的另一个候选者是蒙德里安[Piet Mondrian,1872—1944]。确实,蒙德里安从1920年开始,将其绘画语汇精心简化还原为极少的几种元素——黑色的水平线与垂直线、原色和“无色”(白色、黑色、灰色)组成的平面,而且在此有限的范围内生产出极度多样的作品,他由此演示了任一系统在组合上的无限性。人们可以用索绪尔的术语说:因为他创造的新的绘画语言[langue]是由少量元素和规则(“非对称性”为规则之一)构成的,所以,出自这样一种精简的语言(他的言语[parole])的可能性范围就变得更显而易见了。他在其系统中限定了可能的绘画记号的语料库,但正是这样的限定极大地提升了记号的价值。75Ibid.,p.38.

1920年后,蒙德里安艺术的两个方面解释了为何他的艺术成为结构主义方法的理想对象:首先,它是一个封闭的语料库(不只是作品总产量少,而且如上所述,他所用绘画元素的数量有限);其次,他的全部作品很容易归成系列。在结构主义分析中,首先采用的两个方法论步骤是将对象的封闭语料库进行界定,从这界定中可以简化还原出一套常见的规则,而从语料库里还原出诸系列的分类学构成方式——确实只有在多重扫描了蒙德里安那被适当定位的全部作品之后,对其作品意义的更详尽精微的研究才有可能。

蒙德里安仿佛是天然的结构主义者。他的基本方法就是将绘画手段削减至最少的要素(垂直与水平线、原色或无色组成的方块),然后对这些要素不断地进行排列组合,形成丰富多彩且变化万千的系列作品。在过去,蒙德里安的作品要么被解释为新柏拉图主义的禁欲主义(一种象征主义的解读);要么被认为是形式的平衡与非平衡的同义反复(一种形态学形式主义的解读)。只有结构主义的解读,才能洞见蒙德里安作品的真正意义。在这个方面,结构主义理论与蒙德里安作品(尤其是其中期作品)简直匹配地天衣无缝。

当然,与任何批评方法一样,结构主义方法也有其局限。布瓦对此非常清醒:

方法确实有它的界限,因为它预设了所要分析的语料库的内在一致性、统一性——这就是在处理单个对象或处理限定范围的系列时,它为何会产生出最好的结果。通过对内在一致性、封闭语料库、作者身份这些概念进行强有力的批判,现在所谓的“后结构主义”连同标为“后现代主义”的文学和艺术实践相携手,将有效挫伤结构主义和形式主义在60年代享有的风头。但是,就像本书中解释的很多词条一样,结构主义分析和形式主义分析的启发性力量,尤其是对现代主义经典时刻的说明,无须摒弃。76Ibid.,p.39.

(六)后结构主义

布瓦所说的“通过对内在一致性、封闭语料库、作者身份这些概念进行强有力的批判,现在所谓的‘后结构主义’连同标为‘后现代主义’的文学和艺术实践相携手,将有效挫伤结构主义和形式主义在60年代享有的风头”,已经说明到了20世纪七八十年代,后结构主义已经来势凶猛。不过,到21世纪初,这个曾经来势凶猛的后结构主义理论思潮,连同后现代主义文学艺术的创作思潮,很快就消失在人们的视野里。曾经处在风光无限的话语中心的后现代主义理论,现在已很少有人热衷于谈论了。但是,作为方法论的后结构主义,却仍然值得关注。一则因为它在20世纪七八十年代曾经有过的风头,二则由于它的某些效应仍在发挥作用,特别是当它与女性主义,各种边缘和少数族群的平权运动结合在一起的时候。

结构主义思想的一个弱点是假定一个封闭的语料库,预设系统或结构边界的清晰性,一旦这样的封闭性和清晰性不存在,符号的意义就始终处于不断的滑动中,永远无法落实。这就是著名后结构主义哲学家德里达[Jacques Derrida]的主要思想。德里达还专门从语言中寻找被无意遮蔽的东西,例如在“人类”[mankind]中女人其实是被遮蔽的。与此同时,他系统地发展出一套解构西方语言和哲学的方法,被称为解构主义。后结构主义与解构,在20世纪八九十年代以来的欧美人文学科中发挥了巨大作用。而它在艺术史研究和艺术批评写作中的影响力更是毋庸置疑的。

然而,承认后结构主义与解构在欧美学界的效应是一回事,剖析它在我国学界的不良影响又是另一回事。这种影响与其说是德里达等人的后结构主义与解构本身造成的,还不如说是国内学者对于不同语境下的理论不加区分地拿来、跟着高度发达的欧美国家的后现代主义思潮瞎起哄形成的。例如,德里达在我国曾被塑造为一个先知般的形象,我不止一次地听到国内介绍或研究德里达,或一般意义上的法国理论的学者,眉飞色舞地说起德里达的著名弟子施蒂格勒[Bernard Stiegler]全副武装抢劫银行、德里达又亲往监狱为其授课的故事。这里重要的不是抢劫银行这种反社会行为,也不是到监狱里授课这种不平凡的举动,而是这种反社会行为被赋予了劫富济贫的正义色彩和苏格拉底式的传奇光环。事实上,该行为既不值得赞美,也不值得批判。值得注意的只是二者之间的联系。

这种联系不能以普通的因果来加以解读。比如说德里达的思想是因,而斯蒂格勒的行为是果。事情可能需要倒过来看,即斯蒂格勒的行为,能否启发我们留意其师的思想中那些貌似客观、中立而且纯粹的现象,其实恰恰是在颠覆文明之为文明的根本。在德里达的解构狂热中,最激进的莫过于想要解构启蒙思想所强调的“意思自治”,并在《法国民法典》(又称《拿破仑法典》)作为原则而存在的“契约自由”——这既是作为启蒙思想基石的道德自律的基础,也是作为资本主义法律的基础。在他跟美国著名哲学家约翰·塞尔[John Searle]关于语用学的争论中,77Alfino,Mark.“Another Look at the Derrida-Searle Debate.” Philosophy &Rhetoric,vol.24,no.2,1991.德里达用隐晦的、占星术士般的语言洞穿了这样一个常识。他在不同场合都提到过这样一个事实:当牧师说“我宣布你俩为夫妻”时,这对夫妻的合法性当然不是来自这位牧师的言语,而是西方的宗教惯例。而且这对夫妻的合法性与这位牧师的内心世界(他的意识、意图)毫无关系,是这个婚礼的语境(或场合)才使得那句话发生了效应。这当然是取消言语中心主义和逻各斯中心主义的绝佳例子,也是摧毁意思自治和道德自律等启蒙以来的人性观念的最为激进的尝试。假如我们推理一下,而且不用担心法律后果,那么我们完全可能在面对询问我们的检察官时心安理得地回答说,武装抢劫银行的行为在一定场合和特殊条件下发生了,但“那不是我的意思!”78这是我对德里达与塞尔关于语用学的争论的一个解读,正确与否可以讨论;但我相信读者应该不至于把我的这一解读,视为对德里达和斯蒂格勒的学术贡献的全盘否定。尽管德里达的哲学曾引起过激烈争议,这在剑桥大学授予其名誉博士时激起的巨大风波中可见一斑。

激进的法国理论已经引起了巨大争议,即使在欧美也是如此;而它的后果也已逐渐呈现出来,那就是一个日益分崩离析的欧洲。到最后,“必须保卫社会”也将成为一句空洞的口号。79参见[法]米歇尔·福柯,《必须保卫社会》,钱翰译,上海人民出版社,2010年。但是,解构策略曾经作为一种行动纲领,不仅流行于当代艺术的批评写作中,而且也贯穿于当代艺术的创作实践。这与20世纪下半叶特别是七八十年代以来的体制批判艺术和体制批评关系密切。试想,还有什么比博物馆这种白立方更好的、界定清晰的结构和系统?80对现代主义博物馆的批判,参见[美]道格拉斯·克林普,《在博物馆的废墟上》,汤益明译,江苏凤凰美术出版社,2019年。20世纪下半叶以来对博物馆的系统反思,参见[美]大卫·卡里尔,《博物馆怀疑论》,丁宁译,江苏凤凰美术出版社,2009年。那么,艺术中的解构当然首先应当从博物馆的边界开始。在罗莎琳德·克劳斯为《1900年以来的艺术》这本使《十月》学派的影响力开始向本科生渗透的教材所写的导论《后结构主义与解构》里,清晰地界定了这两个概念,现身说法解构主义批评如何运用。她的批评案例是布伦[Daniel Buren]的作品。布伦不止在一个场合,制作并展示了他的著名作品《框架内外》[Within and beyond the frame,图8],作品分十九个部分,每个部分都是一幅悬挂着灰白条纹油画,不绷紧,不加框。布伦的这幅“画”延展长达两百英尺,从纽约的韦伯博物馆的一端开始,从窗户里不断延伸,横穿街道,就像游行中彩旗招展的旗帜,一直到达大街对面的建筑物。81Art Since 1900,pp.40-48.

图8 Buren,Daniel.Three Paintings (Flags).1973.White acrylic paint on cotton canvas woven in alternating white and blue/grey vertical stripes.300 cm×220 cm

从后结构主义中延伸出来的绝不只是布伦那始于博物馆、终于任意的户外空间且长达两百英尺的“画”,还有体制批评[institutional critique],不仅延伸出女性主义批评,还有性别研究或酷儿批评(这些批评理论不仅与后结构主义相关,也与精神分析相关,因为它们都涉及性别形成和差异等问题)。82正如学者凯蒂·迪普韦尔[Katy Deepwell]在其文选《新女性主义艺术批评》[New Feminist Art Criticism]中所说:“女性主义不是一种单一的方法,而是一个广阔的集合概念,涉及艺术生产、传播和消费中的女人大量不同的立场和策略。”转引自《艺术批评导论》,第137 页。在当代艺术的批评实践中,除了上面提到的这些,还有文化研究学派,以及马克思主义意识形态症候阅读等等,不一而足。

最后要说明一点,并不是所有批评都需要运用理论。事实上,许多批评写作都是写作者综合素养和艺术直觉的产物。理论和方法只是外在辅助,或早已隐含在老练的写作之中。总之,理论的运用原则应是不套用理论来解决问题,而是在解决问题的压力之下善于选择理论工具。即便如此,一些老练的批评家也不免操演理论之讥。83例如弗雷德就暗讽罗莎琳德·克劳斯式的批评乃是“对法国理论的操练”,参见〈我的艺术批评家生涯〉,载《艺术与物性》,第24 页。重要的是有真知灼见,而不是显摆理论。因为那是批评写作失败的标志。

——《艺术史导论》评介