清代碑学的兴起

葛承雍

清代帖学风靡之日,也是碑学壮大之时。由于文人学者慑于康乾以来文字狱的严厉打击,使得他们放弃了与现实关系较为密切的义理经济方面的探讨,而把时间和精力用在古籍整理、究研名物、训诂文字音韵里,寻章摘句,逃避现实。这种埋首考据的学问,受到清朝统治者的奖掖和鼓励,为的是巩固其专制统治。

固然,乾嘉学派通过训诂考订打破了宋学空疏的思想,动摇了人们对道学偶像的崇拜,在古籍整理方面也做出了许多贡献,所以如果将其简单地定性为封建统治阶级禁锢思想的工具是片面的。但是,它缺乏理论思维,无法从思想上去批判空疏的理学,反而回避原则问题和脱离社会实际,钻进了烦琐主义的牛角尖。即使是考据结论也多具有片面、孤立、狭隘的弊病,不能从事物的联系和发展趋势来观察问题,也没有做出有规律性的说明。

正是在这样的背景之下,文人学者们专志于考古,只在日益丰富的出土金石文物中证经引史,且蔚成风气。这样,由考古成果引到书法艺术上的探求便是顺理成章的事了。自嘉庆、道光以后,朝野争唱的“帖学”声调由强而弱,低声萦回的“碑学”旋律则逐渐兴起。然而,封建统治者一眼就看中了碑学的弱点,道光提倡学碑写字要讲究规范,首先要厘定字体,不能有点画的谬误。于是学术界闻风而动,较长论短,评肥品瘦,竞讲结构,在这样的思想模式下,怎么能够指望碑学一开始就朝气蓬勃地沿着健康的道路发展呢?所以,点画妥帖、法度谨严的欧阳询书法大受欢迎。继之,虞世南、褚遂良、颜真卿的正楷亦被重视,愈工整愈严谨则愈被认为是碑学的正途,馆阁体的恶劣习气不但没有被清除,反而增加了世故的气息。虽然当时有名家领导书坛,也有力图进取的文人学者,但都无复唐人雄浑刚健之致,更无唐人那种心中充满了事业上的自信心和开朗豪放的热情。所以被称为“唐碑期”的嘉庆、道光之间,书法艺术从整体上说并没有取得辉煌的成就。

咸丰、同治之际是中国封建社会全面崩溃的前夕,面对以僵化、守旧的观点学唐碑而形成的新馆阁体,如果再不进行创新,书法艺术就会失去站在更高文化层次上的传统地位。随着鸦片战争爆发而引发的学术思想危机和政治维新之机,书法这块以不变应万变的“完善”之地,也就不以人们意志为转移地发生了强烈的震荡,尤其又值大量北碑和南碑出土,涌现出一股新的潮流,拍打着与书法有关的知识分子的心灵。他们为那些“隶楷错变,无体不备”的魏碑所倾倒,正好成为“托古改制”“言古切今”的反映。所以咸、同之际的书法界不但积蓄求新的力量,而且被奉为至宝的碑碣也为人们所自觉利用,加之唐碑中的欧、褚本属北派,特别是欧体格式稍纵便接近北碑,这更利于翰苑墨林的自我更新。同时,书法理论界也相继著书,倡导人们从书法的源头处求取变法的力量和创新的营养,就是只有取法唐碑以前的南北碑与汉碑才能救帖学、唐碑学之弊,才能使书法真正获得新生。“碑学”就这样进入了称为“北碑期”的全盛时期,从而孕育出多元化的书法作品和众多的书法家。

被当時人称为清代第一书家的邓石如,号完白山人,他是北碑书法的代表,又是著名的篆刻家。邓石如起自寒门,早年就“独好刻石,仿汉人印篆甚工”。他曾寄居收藏秦汉以来金石佳拓极富的江宁梅镠家,顿豁陈目,纵观雅俗。八年里,“每日昧爽起,研墨盈盘,至夜分,尽墨,始就寝,寒暑不辍”,可见他能自成一家是下过苦功夫的。

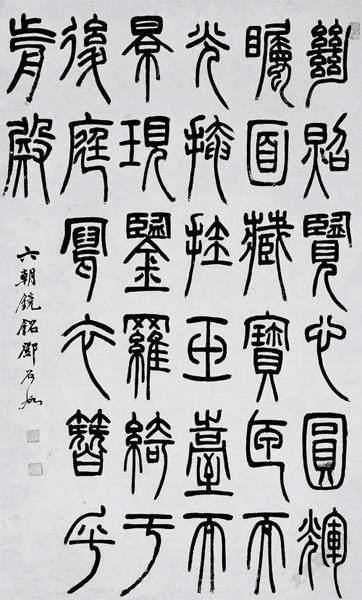

邓石如篆书作品

作为清代碑学巨擘,邓石如精于各种书体,其中篆隶尤为超绝,对后世影响很大,康有为称他“于书法中如佛家之大鉴,儒家之孟子”。他的篆书从刻印中受到启发,吸收汉碑篆额的笔意,后以二李(李斯、李阳冰)为宗,上溯史籀体势,但他突破了二李的藩篱,参以隶法,字体微方,改变了过去篆书婉转圆媚的姿态,具有沉雄朴厚、纵横捭阖之势。他的隶书以北碑为根基,结体十分紧密,又以篆法略掺行草笔意,体方笔圆,峭拔遒劲,有一股摄人心魄的力量。可以说,邓石如篆隶风格的崛起,直接导致了清代篆隶两种书体的大发展。至于他的楷书则充分体现了北碑书法体势开张、笔法劲健的特点,结体极为严整奇瑰,变化浑融无迹;连其篆刻也得力于书法,苍劲庄严,流利清新,冲破了当时只取法秦汉印石的局限。所以,邓石如不仅更新了篆、隶古体,也为囿于帖学中的楷、行诸书开辟了一条新路。

邓石如的书法能抛开圆润之习,而取劲健磅礴的笔势,不仅使衰落数百年的隶书面貌为之一变,而且使唐以后几成绝响的篆书重放异彩,这恐怕与他没有弃文从政、沉浮宦海有关。虽然他和两湖总督毕沅有过来往,但却未依附其门下,而是“鬻篆于贾肆”,在那些吴中名士集于官署之时,他仍独自布衣徒步,常常游历江淮山水,所谓“吸彼万峰奇,以助十指力”,追求在书法中体现广阔无垠的意境,并以喜爱野鹤来表示旷逸不群的性格。如果说他的篆书亭亭卓立,风姿洒脱而俨然鹤群,那么他的八分书和隶书则翩翩起舞,左展右舒,可比群鹤翱翔。那位自负其篆书直接李阳冰的钱坫,曾在焦山见邓石如篆书《心经》后,吃惊得不敢复搦笔管;以书法著名的钱伯垌佩服邓石如的篆、隶为神境绝业。

然而,像邓石如这样具有自主意识而取得长足进步的书法家在当时是少数,更多的则是利用文饰和曲解来应付心理的困境,与其说碑学使文人士大夫寻找到了摆脱书法发展困境的出路,不如说是使他们陷入了更深的文化困境中。比如精于金石碑帖考证的翁方纲,因为得到一卷苏轼的《天际乌云帖》,就给自己起了“苏斋”的别号,他对此帖左题右跋,写了几万字的烦琐考证,竟然连它是原件还是摹本都搞不清。翁方纲学习碑石亦勤,但其隶书平平板板,不逾规矩,谨于法度,没有一点风致情韵,把帖学的路子又搬到碑学上来。又如当时有名的书家伊秉绶,也是四体皆精,尤其擅长篆隶,端庄大方,宽博俊伟,善于横平竖直,结体方正,布白疏朗,造成阔大而不小巧的字势。他用笔圆浑凝练,萦回往复,给人以顾影自怜的形象,即使其大字也透露出一种华贵雍容之气。此外,还有高凤翰、丁敬、黄易、陈鸿寿、阮元等一大批文人士大夫,或不求古雅,一味妍媚;或蝇头圆巧,故作奇诡;或矫揉造作,笔意颤动;或改装割体,曲饰文雅。总之,率意任性的少,拘束做作的多;冲破传统的少,闲逸自娱的多;不加文饰的少,安分守拙的多。这说明碑学的兴起固然从表面上代替了帖学的流行,但在触动人们心灵和改变人们观念上并不是立竿见影,至于书法实践上的创新更不是轻而易举的事情。在当时,要想挽救或扭转一种艺术的危机,不仅面临着背离正统思想的沉重压力,而且往往又会陷入新的凝固化的思维模式中,千百年来在士大夫头脑中根深蒂固的尊古意识是不容易摆脱的。

伊秉绶隶书作品

处在政治大变革前夜的晚清,弃帖学、崇北碑的书法风气仍是方兴未艾。金文、甲骨文的勃兴带来了小学的革命,给篆书开辟了新的领域;魏晋六朝碑碣更是体类繁多,吸引了书家的注意。然而,这时正处在新旧文化或者说中西文化激烈交锋、交融的特定历史阶段,书法所面临的多元化趋势也是无法改变的。虽然中国文化本身赋予了书法以艺术的功能和特质,外部的动荡未必会全面而深刻地引起书法艺术的危机,但由于传统模式的崩坏,人们对书法艺术形式的需求和阐释出现了两种倾向:一种是以新奇的目光反省书法发展的历史,利用新出土金石的秦汉格调来更替明清时的书卷趣味,讲求锋芒、遒劲、博大的气势,通过去掉巧媚的形象表达异常强烈的个性感受,体现出封建末世人们对自由、个性解放的憧憬;另一种则认为大量金石的涌现恰恰是复古回潮的好机会,既可强化中华传统文化的优越感,又可排斥、否定古老的文化形式所潜伏或已暴露的不祥之兆,于是沉湎于自我陶醉的心境中,意在帮助书家摆脱书法发展面临的困境。于是,两者都趁着碑学的潮流,做出了不同的选择和诠释。但创新毕竟是有限的,因为它受到自己所处的特定观念、特定背景的制约,人们赖以反思的思想基础和物质条件在晚清并不成熟,无法从风格变革的狭隘圈子里挣脱出来而向着观念变革的更高层次升华,所以创新与守旧两种倾向的对立最终还是殊途同归,没能廓清剥蚀漫漶、碎裂斑驳的“碑学”雾障,反而倍觉古贤不可企及,于是更驯服地跟随传统书学前进。这大概也是晚清虽有书法名家,但卓然鹤立者寥寥的原因。

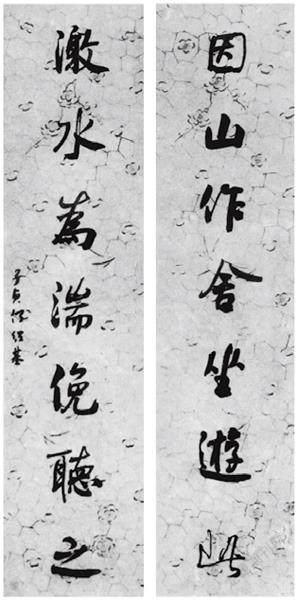

何绍基书法作品

晚清名家何绍基,是道光年间进士,做过翰林院编修、四川学政等,辞官回乡后曾在各地讲学。何绍基个性卓荦,饮酒作诗,推重苏轼、黄庭坚诸家风格。他的书法学习遍及周秦汉唐,早年由颜、欧字体入手,上追秦汉篆隶,中年后潜心临写南北碑。在各地书院授徒执教时,常以八分隶书作为临帖的新境界,或取其神韵,或取其度势,從用笔行气到结构分布都力求沉雄峭拔,恣肆活泼。因而他的隶书运笔主圆,洒脱空灵,结构似潦草实不苟且,生气斡旋而出,成为碑学书派的“一雄”。何绍基的行草则直接师承颜真卿的《祭侄文稿》《争座位帖》,笔势骀荡、矫若游龙,其笔锋转折圆润而遒劲,竖笔垂露则含蓄沉着,点画意态饱满丰润,既掺入隶法的横笔变化,又掺入李北海的凝重平和,给人一种动中有静、骨秀气清之感。何绍基晚年的作品愈发挥洒自如,或许是他在书院讲学减少了官场的掣肘,有了一点自由发挥的缘故吧。

赵之谦书法作品

比何绍基稍后的另一位北碑书家兼篆刻家赵之谦,是一个书、画、印并通的名家,曾受邓石如书法的影响,但能出以己意,有另一番面貌。赵之谦也是兼善众体的多面手,尤其喜作魏碑,由于他能用婉转流利的笔致来写森严方朴的北碑,所以字字相关,如落花依草,点缀妍媚,十分巧丽。他采用隶书的方扁笔,按篆书圆转折锋的方法,依笔势直接顺下折笔,改变了北碑书法一般欲下先上,逆着下笔的折锋惯例,因而在其各种书体中虽总是存在魏碑的影子,却还有自己新变的金石优美姿态。赵之谦的楷书方整有立体感,又具有遒润深厚的特色;他的篆书方圆适度,雄浑中兼得潇洒沉静之致;而他的隶书掺北魏笔法后结构谨严,黑多白少,疏处走马,密不容针,一波三折的侧锋扫刷楚楚动人,节奏多变;至于行、草书,赵之谦自己说“仅能稿书而已”,这还是很有自知之明的。不少北碑体书家都不能精擅流美而自然的行草,而习惯于金石气味浓重的方峻严整之笔,这不仅是因为久学北碑书法者的心理定式形成了牢固的框架,而且是整个清代就没有盛行过率性亢奋、激情充沛的行草。

总而言之,历史深远、观念深厚、内涵广博的周秦两汉金石兴起后,确实在避免“帖学”的优雅(狭窄化)和甜俗(雕琢气)方面起过一些积极作用。但是在“碑学”笼罩下的书坛里,能变革碑法、有所创新的大家毕竟是凤毛麟角,别说二三流的书家只能取其一端,难窥全豹,即使是一流名家最终也不过是复制而已,更不要说那些连“碑石蚀剥之处,字画别损者,亦依而仿之”的荒唐“锯体”,和那些“欲笔笔有来历,往往割裂数碑,以成其字”的“百衲体”了,他们被古人牵着鼻子走,造成了“碑学”中的新馆阁体,这实在是值得人们进一步探讨的社会心理与文化现象。这或许是书法由传统知识分子特性写意的艺术创作,变成了官绅士大夫粉饰生活、以示风雅而不可缺少的点缀;或许是碑学初起时那种恢宏气象的高潮已过,走下坡路的晚清书风再无力挽回颓势;但最重要、最关键的大概还是当时社会制度的弊端产生的困境,束缚着人们视野的开阔、创造的灵感和敏锐的思考,使得人们只能关注风格的变化,而无法重视思想观念的深层变革。

——邓石如书法艺术展