建立循环产业体系,适应双循环发展新格局

文/杨敬增

一、前言

构建形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是中央基于国内发展形势、把握国际发展大势作出的重大科学判断和重要战略选择,反映了中国经济高质量发展的内在需要。当前,国民经济和产业循环不畅是突出矛盾。要以科技创新作为畅通国内大循环的关键,集中力量打好关键核心技术攻坚战。要发挥我国超大规模市场优势,为新产品新技术新业态迭代提供应用场景,推动供应链和产业链优化升级[1]。

在这一过程中,积极调整经济结构,开展产业模式创新,有序建立循环产业体系,使生产要素实现最优配置,有助于提升经济增长的质量和数量,提高全要素生产率,促进经济社会持续健康发展。

二、产业模式和体系创新

1.线性产业体系

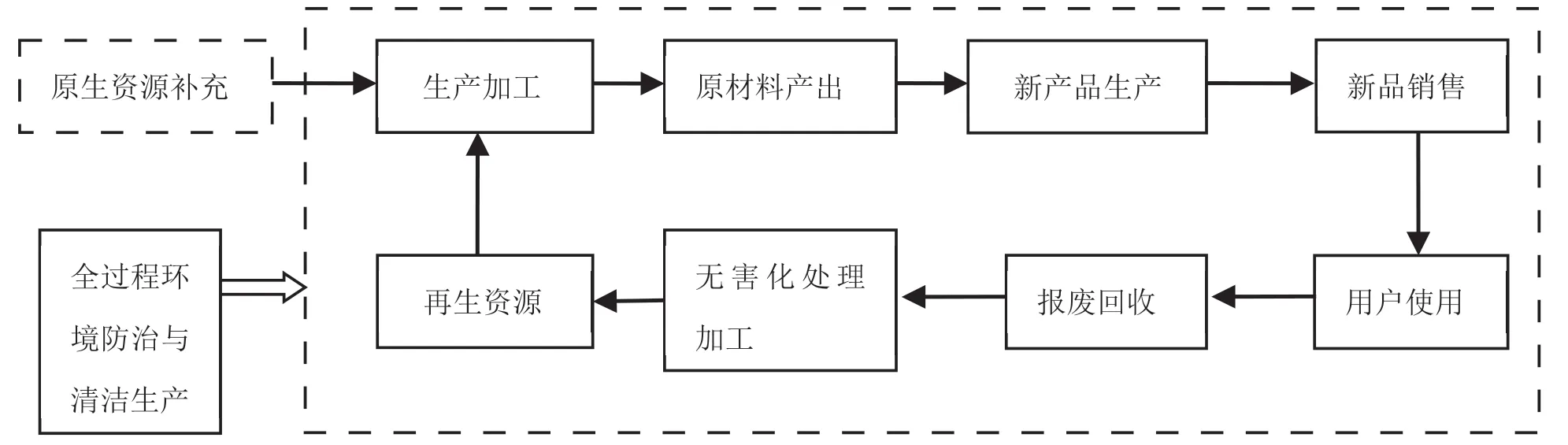

图1 线性产业体系

说到循环产业体系,先要提及一下线性产业体系。这种传统的工业体系与单一类型或单一产品大批量生产方式相适应,以原生资源为原料,以产品生产为中心,以产供销为经营手段去组织产业结构,使得整个产业经济处于投入多、产出少、消耗高、效益低的粗放型状态,形成生产单一产品的“大而全”“小而全”的工业生产体系。如图1 所示。

直线型生产组织结构简单直观、易于管理,但随着工业化的发展,它的弊病逐渐显现。除了少品种、大批量的传统生产管理方式忽视顾客个性化需求,越来越不能适应市场的需求,容易大量库存积压等经济缺陷之外,其产业结构平行而独立,本来存在各个工业领域间的有机关系被忽略,“铁路警察各管一段”,工序重复、衔接不畅、耗能翻倍的现象时有发生,效率低下。开环的产业结构使资源不能得到有效循环和综合利用,生态保护方面问题也十分严重。在全球经济面临资源和环境的双重压力之下,原有的线性生产关系已经不能适应生产力的发展,要依靠产业体系的变革来解决问题,直线型生产组织结构需要由资源环境与清洁生产相结合的系统工程所替代。

2.循环产业体系

一种基于物质全生命周期理论,依据节能减排和清洁生产原则而创新的新型产业体系,有可能从根本上解决传统体系存在的瓶颈问题。

循环产业体系(Circular Industry System)将资源循环利用、有序回收、无害化处理、高效利用和新产品的清洁生产有机结合起来,开展产业延伸和要素融合,建立闭环产业链,以消除传统产业模式中的冗余生产环节,从根本上解决污染与生产的矛盾,减少重复熔炼、重复配料、重复加工等多种生产环节和物流压力,高效节能,降低碳排放。促进企业创新提效与供给侧结构性改革,推动产业转型升级,科学降低成本,提高企业效益和综合竞争能力。同时使社会流通的物料以闭路循环形式运行,物尽其用,在变废为宝、赋予新产品生命的过程中,最大限度减少乃至消除污染,实现本质节能减排,以解决环境保护和经济发展所产生的矛盾,促进社会进步与和谐发展。图2展示出了循环产业体系的一般结构。

3.体系创新点

(1)重新组合生产要素

循环产业体系打破传统工业模式,依据产品全生命周期对生产要素进行重新组合。遵循产品生命轨迹,对产品的规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养直到回收再用处置的进行全过程操作和管理。结合先进的技术和工艺,再选择适当生产要素并科学组合,实现原料—产品—再生资源—原料的全产业链运行。

(2)短流程,去冗余

图2 循环产业体系

以全循环、短流程和高效率为特点的闭环体系,“有所为,有所不为”,科学的消除冗余环节,合理地把生产流程缩减到最少环节组合,整体流程简洁明了,生产成本降低,企业效益达到最大化。循环化的产业模式还有助于系统化、模块化和园区化的产业建设。特定的区域和环境下的集约运行,有利于生产有序协调进行。

(3)节能减碳,消除污染

合理地开展系统的生产活动,可以最大程度减少重复作业的过程,例如冶炼企业生产金属原料,为运输和存储方便,常常需要高温融化铸锭,而产品生产企业处于产品性能的考虑,还要重新将金属锭材熔化调质使用,如果能将二者合一,采用循环产业体系进行闭环生产,就能够有效解决两个工序间衔接问题,减少重复熔炼能源消耗,实现低碳高效,促进碳中和。整个产业链设置在一个封闭厂区,可以综合考虑环境治理手段和设施,有利于开展全系列无害化处置和清洁生产的技术应用。

(4)促进供给侧改革

新体系也能很好地解决产能过剩和需求结构升级的矛盾,增强内生动力,促进供给侧改革。企业发展到一定阶段,特别是在成本、人工和产供销等方面潜力挖掘到达一定程度后,往往出现产业“瓶颈”。继续降低各项指标,质量与效率难保;维持现有的水平,又不能在激烈竞争中占领先机。而采用新型组合机制,会合各方优势所组成闭路循环系统,较之传统工艺,不仅合理降低了成本,还能显著提高效率,并有效保证产品质量,从而达到多赢的目的。

三、工程案例

以铅酸蓄电池闭路循环产业体系为例。

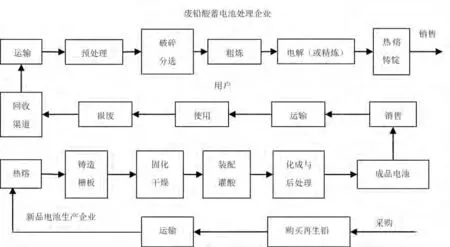

图3 开环状态下的传统产业链

我国每年报废3 亿多只铅酸蓄电池,含铅近400 万吨。若处置不当,既是对资源的浪费,也会对环境产生巨大的威胁。但如能无害化处理并再利用,相当于每年开采一座产量数百万吨的铅矿,可以有力支撑这一重要工业体系的可持续发展。然而回收环节不畅,工艺水平低下,环境污染问题严重和利用率低等问题长期以来都在困扰企业。绝大部分企业的工艺与技术达不到较高的资源利用率,合金成分根本没有合理利用,综合利用率低[2][3]。而废铅酸蓄电池不能合理回收和有效利用,很容易造成新的污染源和资源再浪费。

从图3 可见,传统体系中,再生铅企业同铅酸电池生产企业一直维持简单供销关系,产业链开环。于是本应落叶归根的报废电池,却不得不通过各种回收渠道来到处理企业,由其生产出再生铅。生产企业再千里迢迢将沉重的再生铅采购来使用,运输成本很大。产品规格和使用者的需求也不适应,高价买了纯铅,到了生产企业还需添加其他元素。由于生产与运输的需要,两边企业都要耗费大量能源以增加铅金属的熔炼次数,很不经济。从国家宏观层面看,增加了环保治理工作量,加大了重金属污染防治难度。

从传统行业划分来看,新品电池生产属于电化学产品生产领域,而废电池循环利用属于资源再生和有色金属冶炼领域。铅酸蓄电池的营销属于通讯和交通范畴,而废电池循环利用的产出品再生铅的营销属于材料与物流范畴。各领域工艺相差较远,环保和清洁生产的要求不尽相同,传统铅冶炼行业和电池生产行业也缺少有效沟通联系,供给侧生产出的铅金属和需求端所需要的合金有不少差距。

闭路循环产业体系的理念是,依托无害化处理的关键技术和工艺步骤,遵循节能减排和清洁生产的原则,支持鼓励铅酸蓄电池生产企业开展产业融合,集清洁生产和废电池处理为一体,创建新型循环产业体系,完成“回收处理-再生铅冶炼-新品生产—回收处理”的闭路循环系统。该系统鼓励规模铅酸电池生产厂家介入处理再利用领域,并与自身生产相结合,完成生产、回收、再利用和新品再生产循环环节,组成闭环清洁生产产业体系。详见图4。

图4 铅酸蓄电池循环产业体系流程

本着“蓄电池生产→销售→废电池回收→处理→蓄电池生产”循环产业体系的基本理念。通过完整合理的设计,这一产业结构较好解决了产用脱钩、物流繁琐、能耗巨大和成本居高等一系列问题。废电池处置再生产的产出品几乎都可以用于新品电池生产:再生纯铅可以用于铅粉制备和板栅涂覆,再生合金铅直接制造板栅,硫酸直接用于新品电池灌注,废塑料再生后用于工艺附件的制造。通过产业融合,在一个集约园区内,机械产业要素完成破碎分选流程,化工产业要素对于含有大量硫化铅的铅泥进行脱硫处理,为后边的冶炼提供了环保和节能的保障。有色行业的转炉熔炼和精炼产业要素保证了火法炼铅的高纯度,生产出合金铅和纯铅液等生产工艺需要的合格原料。由于在同一区域即开展电化学清洁生产,使气相氧化法(巴顿法)铅粉制备和板栅连轧连铸等先进工艺直接用于生产,节约了二次熔化所需的大量能源,有效提高生产效率,节能效果显著。

系统还将营销要素与资源回收要素有效融合,充分利用生产企业遍布全国的营销资源,销售网点就是回收网点,安装队伍就是废电池召回队伍,送货车即是回运车,减少了大量的物流成本,减少碳排放。整个产业链设置在同一封闭厂区,还可以综合考虑环境治理手段和设施,有利于开展全系列无害化处置和清洁生产的技术应用。

系统跟踪铅酸蓄电池全生命周期,立足于资源社会大循环,减少对原生矿产资源的依赖,开辟资源新路,节能降耗,有效保护环境,降低能耗,对于当前国内亟需进行的产业转型升级发展起到一定推动作用,也为经济的绿色化发展做出了贡献。系统所采取的先进理念、技术路线也可在国内外其他有色金属、黑色金属等大中型企业和其他资源环境产业界复制推广。

四、适应双循环发展新格局

习近平总书记指出,“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。”我国正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济发展呈现出从要素驱动和投资驱动转向创新驱动,经济结构不断优化的特征,构建新型产业体系,更好地降低生产、分配、流通、消费各个环节的综合成本,可以大力提高生产效率,全面提升国际竞争力。

另一方面,全球产业链供应链面临重构,需要顺势而为,打造合作共赢产业链和供应链。循环产业体系适时开展产业融合研究,把握产业融合机遇,将多领域产业或行业优秀生产要素和比较优势有机融合,协同设计,提出总体解决方案,使供应链绿色、稳定而富有弹性,产业链延伸拓展,减少中间环节,有效降低成本,以更加适应需求端。各应用工程和项目在资源利用、节能减排、低碳高效、闭路循环等方面较之传统产业更有优势,可以有利推动国内企业创新与协同发展,并更好地融入国际经济大循环。

科技创新是经济社会循环的根本动力。要落实好“双循环”发展,就要认识科技创新在促进国内生产、分配、流通、消费过程中的关键性作用[4]。新一轮全球竞争中,创新是灵魂,需要加强科技创新、技术攻关和产业模式的突破。于国内循环而言,产业是强化关键环节、应用领域和产品保障能力的根基,提升产业基础高级化、产业链现代化水平,就要创新产业模式,从本质上解决生产成本、质量和效益的多重矛盾,达到友好、绿色和共赢的目的。于国际循环来看,实施产业体系建设和产业提升,巩固传统产业优势,强化所融合的优势产业,形成战略性新兴产业,才能完备产业配套体系,开辟有竞争能力的市场,成为全球产业链、供应链的新体系。

五、几点建议

1.政府部门积极支持

建议在经济和社会发展相关规划中,加入循环产业体系建设相关内容,鼓励企业开展产业与生产要素融合,为供给侧结构性改革奠定牢固的产业基础。

2.建立新型管理体系

摸索新形势下产业管理的创新方法和体系,开展跨领域跨行业的管理,综合各相关因素,制订产业管理、项目管理、资(基)金管理、环境与节能减排管理等框架,提纲携领,统一管理,减少分力,增强合力,使产业体系建设在新形势下发挥更大效应。

3.加强思想和理念的创新

建立循环产业体系,除了专业性和系统性因素之外,思想上的创新与融合似乎更为重要。每个独立产业也是国内大循环乃至国际大循环中的一部分,与大循环中的其他环节都具有关联性,找出新的契合点,同社会相关环节协同一致,环环相扣,才能产生1+1 大于1 的倍增效应。

4.以互联网思维推进普及

互联网改变了信息传播的形式,才有了多用户、大流量、大数据等优势,还通过互联网后面的加号同各行各业融合起来,是信息时代有利的工具和手段。腾“云”驾“物”撒好“网”,巧妙应用云平台、物联网和互联网的信息化优势,可以为循环产业体系建设插上翅膀,更迅速地推进和普及。