基于循证药学建立新型抗癌药品评价体系的效果及意义*

卢洁, 郑怀宇

舟山医院药学部(浙江舟山 316000)

新型抗癌药品又被称为新型抗肿瘤药物,是指小分子靶向药物、大分子单克隆抗体类药物等,与临床所使用的常规化疗药物相比,此类药物具有针对性强、毒不良反应小的优点。目前由于我国自主药物研发速度、上市速度的加快以及我国医保政策的开放,促使新型抗肿瘤药物已经成为我国抗癌药物使用的新趋势[1-2]。但研究显示,由于新型抗肿瘤药物的上市时间较短,药品说明书往往滞后于临床实践以及临床存在对晚期患者的挽救治疗等现象,导致此类药物在临床上的应用存在不同程度不合理现象,因此分析新型抗肿瘤药物临床应用合理性对其规范化治疗具有重要意义[3]。循证药学是一种在药学领域中的延伸,其应用过程是临床药师收集、评价科研证据,以及对临床治疗方案进行评估,并以此作为临床药物治疗决策的临床实践过程[4]。基于上述背景,在本文中以循证药学为指导建立新型抗癌药品评价体系,分析其应用效果和意义,为新型抗癌药品的合理应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性选取2019年5月至2021年5月361例我院收治的恶性肿瘤患者,其中2020年5月前收治的186例作为干预前组,2020年5月后收治的175例作为干预后组。干预前组男92例,女94例,年龄32~78岁,平均(58.95±9.18)岁;干预后组男88例,女87例,年龄35~81岁,平均(59.68±10.82)岁。两组一般资料均衡可比,具有可比性。

纳入标准:所纳入的研究对象均于我院住院并行归档病历,临床明确诊断为恶性肿瘤(肺癌、胃癌、甲状腺癌、鼻咽癌、卵巢癌、乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌、肝癌、白血病、恶性淋巴癌、多发性骨髓瘤等);入院期间均应用新型抗癌药品治疗。

排除标准:不符合纳入标准;沟通障碍者;精神障碍者;处于昏迷状态者。

本研究已获得本院伦理委员会审核同意[(2021)伦审第(189)号]。所有患者及家属均知情同意本次研究,签署了知情同意书。

1.2 药学服务方法

1.2.1 干预前组行临床常规药学服务干预 定期点评医生开具的处方,及时发现并纠正所存在的问题,在药品使用过程中,监测患者用法用量以及用药过程中的注意事项,以保证合理用药。

1.2.2 干预后组行循证药物指导下药物服务干预

1.2.2.1 评价体系建立及确定 如表1、2所示,由临床药师调查我院2019年全年所归档病历中所有不合理用药项目,并根据药物说明书、《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则(2019年版)》[5],同时搜索国内外指南、文献,整理并总结建立初步合理用药评价标准。之后由我院从事专业时间在10年以上的临床医学及获得抗肿瘤药物临床药师资质的专业药师组成专家小组,利用德尔菲法筛选初步拟定的指标,从指标的重要程度、判断依据、熟悉程度等方面进行评分,并参考Micromedex数据库的Thomson分级系统,对初步评价标准进行分级,构建最终新型肿瘤药物应用图谱,即合理用药评价标准,最终确定评价指标,即为适应证、药物预处理、给药剂量、给药浓度、给药频次等。

表1 Thomson分级系统

表2 新型抗癌药品合理应用评价指标及标准

1.2.2.2 具体干预措施 给药过程前:结合患者基本情况,综合评估主治医师拟定的方案,并对患者进行用药前指导;给药过程中:在给药过程中结合循证药学服务,关注用药全过程,做好预案及时处理;给药过程后:对治疗后可能出现的不良反应予以记录,并提前制定预防措施和处理预案,以在最大程度上降低不良反应对患者所带来的损伤。

1.3 指标评价

1.3.1 新型抗癌药品应用不合理、合理率评价 统计对比干预前组、干预后组不合理用药、合理用药率,其中不合理用药包括适应证、药物预处理、给药剂量、给药浓度、给药频次不合理等。

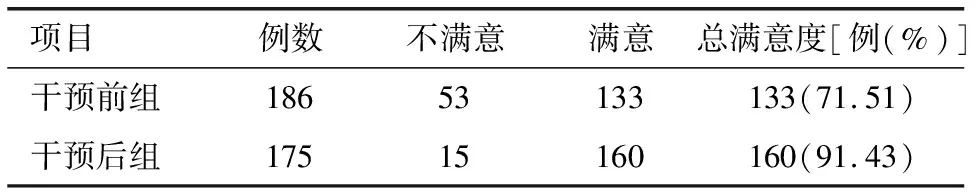

1.3.2 药学服务满意度评价 分析患者对药学服务的满意度,评价分为满意、不满意,内容包括适应证、药物预处理、给药剂量、给药浓度、给药频次情况是否合理、用药咨询等。

1.3.3 不合理用药情况具体分析 经过我院医师、工作人员相关性统计,干预前组据统计有39例患者存在不同情况不合理用药情况;干预后组据统计有16例患者存在不同情况不合理用药情况。干预前组39例患者不合理用药中以适应证不合理为主,总不合理率20.97%(39/186);干预后组16例患者不合理用药中亦以适应证不合理为主,总不合理率9.14%(16/175),同时对比干预前同种不合理问题及科室分布,干预后均有改善。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计软件,计数资料采用例(%)表示,组间比较采用2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 新型抗癌药品应用不合理、合理率对比 与干预前组相比,适应证不合理、药物预处理不合理、给药浓度不合理干预后组均低于干预前组,差异有统计学意义(P<0.05);与干预前组相比,给药剂量不合理、给药频次不合理干预后组略低于干预前组,但差异无统计学意义(P>0.05);与干预前组相比,干预后组不合理率降低,合理率升高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 新型抗癌药品应用不合理、合理率对比 例(%)

2.2 患者对药学服务的满意度 与干预前组相比,干预后组对药学服务的满意度较高,差异有统计学意义(2=23.410,P=0.001)。见表4。

表4 患者对药学服务的满意度 例

3 讨论

新型抗癌药品的应用涉及到临床多个学科,其临床的合理应用是提高临床应用疗效、降低药品使用不良反应的关键[6]。临床研究显示,由于临床实践不断更新,致使指南、规范等都超过说明书应用的范围,故对药物合理应用评价不能只限于说明书,急需建立一种可多方面、综合性的评估标准[7]。报道称,在临床药品的使用过程中,循证药学的干预核心是在患者疾病确诊后由临床药师根据其诊断结果设计并优化药品应用,以提高临床应用效果[8]。鉴于此,在本文中对比分析运用循证药学干预前后的药学服务体系下我院新型抗癌药品的使用不合理率,以明确循证药学下建立的新型抗癌药品评价体系的效果及意义。

循证药学是由Etminan等在1998年所提出的,其明智、准确、慎重地将已有的证据或者资料应用于临床患者治疗用药的决策当中,其应用主要涉及5个方面,包括提出明确的问题、检索证据、找出最佳证据、临床指导、评价实践结果等[9-11]。虽然循证药学在我国起步较晚,但已有研究表明,应用其可以指导临床药学实践,指导联合用药,特别是抗生素的合理使用,判定药物不良反应,还可以科学对比应用评价多种药物联合应用是否优于单一药物的疗效,从而获得有关干预措施及安全性的循证医学证据[12-14]。研究显示,经对有效的证据进行循证,可指导临床药师制定出一套严谨的循证材料,以此来发挥临床用药的作用和目的,因此对临床用药指导具有重要的意义[15-17]。张清华等[18]研究结果显示,以循证药学为理论指导的处方前置审核系统可明显降低门诊药房药品的不合理利用率。另外有研究发现[19],循证药学理论也可用于处理肿瘤双靶向治疗不良反应。基于上述背景,在本研究中首先分析我院抗癌药品用药不合理应用情况,结果显示,适应证不合理为主要不合理事件,其次为药物预处理、给药剂量、给药浓度等,且科室多以非肿瘤科不合理用药为主,适应证不合理状况里,干预前组有12例患者存在不合理用药情况,贝伐珠单抗3例、信迪利单抗5例、特瑞普利单抗2例、奥希替尼1例、安罗替尼1例;给药剂量不合理状况里,西妥昔单抗预处理药物3例、贝伐珠单抗预处理药物1例,4例出现了剂量不正确状况;给药频次不合理状况中,给药剂量偏大占1例、给药剂量偏小占7例;适应证不合理状况中,贝伐珠单抗注射液配制后给药浓度未控制在1.4~16.5 mg/mL占7例、特瑞普利单抗配制后给药浓度未控制在1~3 mg/mL占2例、替雷利珠单抗配制后给药浓度未控制在1~5 mg/mL占1例;给药剂量不合理中,呋喹替尼频次错误占1例,安罗替尼频次错误占1例。药物预处理不合理方面,干预后组1例发生贝伐珠单抗状况,信迪利单抗2例,特瑞普利单抗2例;给药浓度不合理中,发生西妥昔单抗预处理药物状况2例,贝伐珠单抗预处理药物1例,2例剂量不正确状况。给药剂量不合理状况中,给药剂量偏大占干预后组1例名额,给药剂量偏小占3例,给药频次不合理状况中,干预后组贝伐珠单抗注射液配制后给药浓度未控制在1.4~16.5 mg/mL状况占据仅有的2例,分析其原因可能与非肿瘤科不合理用药对新型抗肿瘤药物的用法用量不规范相关,因此需在各科室普及并整理、制定抗肿瘤药物的相关规范和注意事项,开展药学简报、讲座、微信平台等方式对各科室进行宣教,分级管理强化,以避免同类问题的发生,提高临床合理用药水平。在本文中以循证药学为理论指导构建我院新型抗癌药品的评价体系,分别于抗癌药品给药前、中、后做好预案处理,包括自我监测、药师早期评判、后续风险预防等,结果显示,以循证药学理论为指导干预后可明显降低新型抗癌药品的不合理使用率,分析其原因可能与此种理论注重以临床证据及解决问题为原则,进而获得合理有效的用药,最终降低不合理使用率相关。

另外在本研究中,分析不合理用药的具体情况发现,适应证不合理为主要不合理问题,其原因为我国自主研制的两个免疫抑制剂(信迪利单抗和特瑞普利单抗)上市短,正在进行诸多临床试验,故适应证较窄。另外有研究显示,循证药学理论的应用不仅需提高药师的专业药学技能,还需以患者为中心,结合不同患者的个体差异、生理病理状态等以此来总结循证思维,提高临床用药的安全等级[20-21]。在本文中进一步分析患者对药学服务的满意程度,结果显示,以循证药学为理论指导的药学服务体系下的患者满意度较高,其可能与此种药学服务体系下降低新型抗癌药品的不合理率有关。但本文并未深入分析其作用机制,干预前、干预后相比较状况下,药物预处理、给药剂量、给药浓度、给药频次实施后对比存在一定的狭义性,因此本文结果还需后续研究进一步深入探究,多做大样本、多中心分析,寻找其具体作用机制,以期望应用于临床,预防、减少各类癌症疾病的发生,为基于循证药学建立新型抗癌药品评价体系提供参考。

综上所述,以循证药学为基础构建符合我院新型抗癌药品的合理用药综合评价体系,可明显降低药品不合理应用现象,提高患者对药学服务的满意度。

利益相关声明:文章所有作者共同认为文章无相关利益冲突。

作者贡献说明:卢洁进行了起草、修改论文并进行数据的整理,郑怀宇进行了论文指导和审阅。