1961-2019年东北地区作物生长不同阶段极端干期时空分布特征分析

曲美慧,涂 钢,冯喜媛

(1.吉林省气象科学研究所中高纬度环流系统与东亚季风研究开放实验室,吉林 长春 130062;2.长白山气象与气候变化吉林省重点实验室,吉林 长春 130062)

引言

全球变暖背景下,各种灾害性天气气候事件频繁发生,其中干旱作为严重的气象灾害之一,呈现频率加快、范围扩大和进一步加重的态势,对我国社会经济、农业生产和人民生活影响巨大,尤其是我国北方部分地区干旱化趋势严峻[1-3]。

农业是受气候变化影响最为直接和敏感的行业之一,东北作为全球变暖响应最显著的地区之一,出现了持续而显著的增温,而夏季降水量又呈现减小趋势,气候存在明显的暖干化倾向[4];近年来东北三省在国家粮食安全中的战略地位日益增强,而干旱对农业生产影响较大,如果对干旱灾害不予以重视和有效应对,到2030年中国东北地区农民的农业收入将会损失50%以上[5]。

为此,诸多学者从不同角度对东北干旱开展了广泛的研究。有研究指出1990-2000 年东北、华北地区的极端干旱频率显著增加,是近百年少有的大范围高强度的极端干旱频发期,东北地区干旱化趋势显著[4,6-11];利用水分亏缺指数分析东北玉米干旱的时空分布特征时发现干旱频率、等级区域性比较明显,辽宁西部和南部、吉林西部和黑龙江西南部地区的干旱发生频率较高,近些年干旱等级也较重[12-13];干旱发生最直接的原因是降水不足或持续减少的累积效应,因此很多学者从降水特征的变化,尤其是极端降水频率、强度的变化给出了干旱加重的解释[14-15],降水事件有向极端化发展的倾向,其中严重干燥事件(连续无雨日≥10d)呈显著增多趋势;2003 年ETCCDMI(Expert Team on Climate Change Detection,Monitoring and Indices)定义了27 个极端气候指数,最长连续无雨日(consecutive dry days,CDD)是其中之一[16-20],CDD 满足了气候变化客观检测和描述的需要,也是“欧洲地区极端事件统计和区域动力降尺度”项目(STDRDEX,Statistical and regional dynamical downscaling of extremes for European regions)提出的基于逐日温度和降水量观测资料的50 个核心极端指数之一[21],用以分析极端天气气候事件变化,在世界范围的极端气候研究中得到了广泛应用[21-24];利用CDD 分析极端干期序列的多尺度震荡结构及多年变化趋势,揭示了东北和华北大部分相对湿润的地区有变干趋势[25-26]。

相关研究认为,连续无雨日数可以作为表征干旱的指标之一[26-28],其变化对农作物生长的影响很大,特别是雨养农业区,降水是作物需水量的主要来源,通过模拟不同连续无雨日数对玉米产量的影响试验发现苗期、拔节期分别发生10-40 d的连续无雨日,或者苗期、拔节期均发生5-20 d的连续无雨日,均影响玉米籽粒灌浆,导致减产,减产率约在3.24%-23.94%范围内[29];连无雨日数能够识别吉林省生长季各级干旱及春、夏、秋旱的发生,与干旱灾害实况吻合较好[30],但该指标没有考虑前期降水量、土壤持水能力等,因此在实际干旱监测应用中还需调整。此外,极端干期的概念与干旱监测指标—“连续无雨日数”相似之处是均涉及连续无雨日数,但前者是某时段内的最长连续无雨日数,反映某时段降水间歇的极端性,是极端气候检测的指数之一,后者可根据不同日数长度定义干旱等级,用于干旱监测预警,二者资料易得、计算方法简单,因此被广泛应用于农业旱情的监测评估、农业干旱灾害的风险评价[31-32]等方面。

进入21世纪,有研究发现较前期相比东北三省整体热量资源增加的趋势减缓,在2005年前后出现转折性变化[33],与此对应,春季降水量也呈现了上升的倾向,降水年际波动加大,东北地区的干旱趋势如何变化值得关注,尤其是作物生长阶段。为此,本文参照ETCCDMI 定义的CDD 以及文献[25]中极端干期的概念,定义作物不同生长阶段内最长连续无雨日数为各阶段的极端干期长度(单位:天数)且规定日降水量小于0.1 mm 为无雨日,分析其时空分布特征,了解不同生长阶段区域内干湿分布及可能的趋势,为合理指导农业生产、防灾减灾、合理利用水资源提供决策依据。

1 研究区域、资料与方法

研究区为东北地区,包括黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古东四盟,该区域位于我国纬度最高区,地处中高纬度欧亚大陆的东岸,三面环山,中部为东北平原,属温带大陆性季风气候,雨热同季,生长季5-9月的降水占全年降水的89%左右,受东亚夏季副热带季风北部边缘带[33]影响,降水的年际变率较大。

所用数据来自中国气象数据网(http://data.cma.cn)1961-2019 年4-9 月东北地区共87 个国家常规气象站的逐日降水观测数据。

参照东北地区农事活动期以及作物对水分需求的关键期等特点,兼顾《中国气象灾害大典·吉林卷》[34]中春、夏、秋旱的发生时段,本文将作物生长期4 月21 日-9 月20 日,分为3 个阶段,Ⅰ阶段:4 月21 日-6 月10日,对应于作物的幼苗生长期也叫苗期,期间发生的干旱称为春旱;Ⅱ阶段:6月11日-8月31日,对应于作物的营养生长、生殖生长期,期间发生的干旱称为夏旱,对作物产量影响较大;Ⅲ阶段:9 月1 日-9 月20日,对应于作物灌浆成熟期,期间发生的干旱称为秋旱。依据以上3 个时段全区逐站划分,分别统计各阶段的极端干期日数序列,主要采用线性倾向估计、滑动平均、累计距平和变化趋势的显著性检验等气候变化趋势分析方法[35]。

2 结果与分析

2.1 极端干期的多年平均分布特征

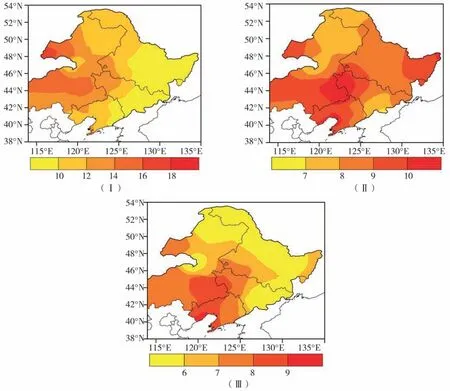

图1是1961-2019年平均东北地区作物生长各阶段极端干期长度分布。可以看到多年平均的极端干期长度在不同阶段的空间分布形态大致相同,整体上从东北向西南呈增加的分布趋势,符合半干旱-半湿润和湿润-半湿润分界线倾向于东北西南的走向[36],中西部极端干期长度较长;与东北地区的地形分布十分相似,西、北、东三面环山,极端干期长度短,中间为东北平原,极端干期长度较长。各阶段空间分布依旧存在区域差异,一方面就极端干期长度大值区分布情况而言,Ⅰ阶段大值区主要分布在吉林西部和内蒙东部,Ⅲ阶段主要在辽宁中西部、吉林西部、黑龙江西部和内蒙东部,Ⅱ阶段大值区范围较大,包含了东北平原大部分区域,涵盖了东北粮食主产区,极端干期长度平均都大于9 天;各阶段大值区的分布与东北玉米干旱发生频率较高的区域比较一致[12,37],可见极端干期在一定程度上反映了农业干旱发生的风险;另一方面从图1 也可以看到3 个阶段极端干期长度的小值区大都集中在吉林省东南部地区和辽宁省中东部,是各阶段降水气候平均态分布中降水较为丰富的地区。

图1 1961-2019年平均东北地区作物生长不同阶段极端干期长度的空间分布Fig.1 Spatial distribution for the period of extreme dry spell in different crop growth stages in Northeast China from 1961 to 2019

空间分布的另一特征是各阶段极端干期长度变化范围的差异,Ⅰ阶段多年平均极端干期长度范围在8-18天,Ⅱ、Ⅲ阶段分别为6-11天、5-10天,干期长度的长短与生长季降水的季内分配较为匹配,Ⅱ阶段是生长季降水量的集中期,大约占到生长季降水量的73.2%,而Ⅰ、Ⅲ阶段降水量相对较少,只占到18.1%、8.7%;此外,相对于各自阶段总长度,Ⅰ、Ⅲ阶段极端干期长度较长,尤其Ⅰ阶段极端干期长度较长,也就是说连续无雨日较长,发生春旱、秋旱的风险较大,这与玉米干旱发生阶段、发生频率等相关研究结果较为吻合[12-13,37];Ⅱ阶段中极端干期长度大于9 天的站点分布范围较广,虽然相对于该阶段并不很长,但此阶段是作物营养生长、生殖生长期和需水关键期,需水量增大,期间若发生干旱会对作物产量影响较大,造成严重减产,通常是重旱的主要发生期[37]。

2.2 极端干期的趋势变化特征

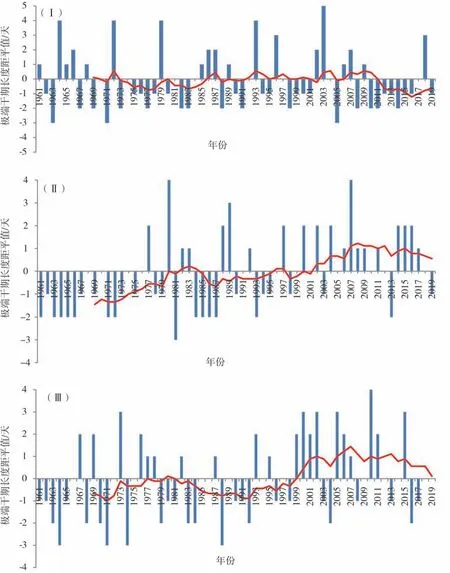

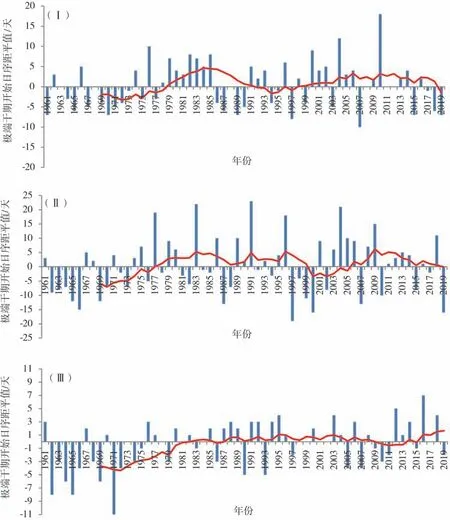

东北地区1961-2019年作物生长各阶段极端干期长度距平值变化如图2,3个阶段变化的共同点是阶段性变化明显,线性趋势不同。首先,Ⅰ阶段极端干期长度没有显著变化,而Ⅱ、Ⅲ阶段呈显著的线性增加趋势,气候倾向率分别为0.4 d·(10a)-1、0.3 d·(10a)-1,且通过0.05 和0.001 的显著性水平检验,3 个阶段最长连续无雨日数的趋势变化,给出了农作物春旱有减少的趋势,而夏旱、秋旱风险在增大[38],对农业生产、粮食安全的影响仍需关注。

图2 1961-2019年东北地区作物生长不同阶段极端干期长度距平值的序列Fig.2 Anomaly series for the period of extreme dry spell in different crop growth stages in Northeast China from 1961 to 2019(unit:d)

其次,阶段性变化不尽相同,具体来讲,Ⅰ阶段的极端干期长度距平以2005 年前后为界,之前相对趋于平稳变化,2005年左右开始持续减少,自2010年开始干期长度以负距平为主;Ⅱ阶段经过较为持续的增长,大约在20 世纪90 年代末到本世纪初增长停滞,大致趋于平稳变化,Ⅱ阶段在20 世纪80 年代以前几乎全为负距平,自2000 开始干期长度以正距平为主;Ⅲ阶段在20 世纪90 年代初到本世纪初经历一段快速攀升,从一段平稳变化进入另一段相对平稳变化期,自20世纪90年代末开始干期长度以正距平为主;总之经过20世纪90年代初到21世纪初,极端干期长度发生的变化与1990's中后期以后北方地区干旱增加趋势明显、夏季干旱化趋势显著的研究结论[11-12,39-40],尤其是20 世纪90 年代以来东北区干旱呈加重的趋势[36,38,41]一致,而且变化发生的时间,对应于东北地区20世纪90年代初的增温显著期和21世纪初的增温停滞期,两者之间是否存在关联需要进一步探究。

此外,对照各时段东北地区降水的变化(图略),Ⅰ阶段降水有线性增加的趋势,且通过0.02显著性水平检验,Ⅱ、Ⅲ阶段有线性减少的趋势,但没有通过显著性检验,且进入2000 年以后3 个阶段的降水都进入增多的阶段,因此极端干期长度的变化特征从另一角度印证了在东北地区生长季内降水分配变得更不均匀、降水事件有向极端化发展的倾向这一结论[14,42-43]。

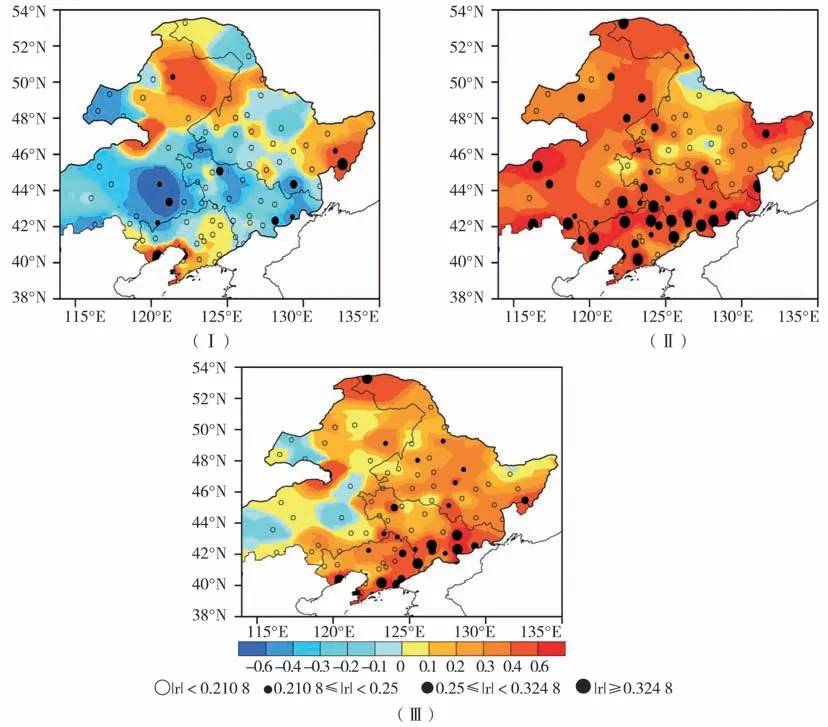

图3给出了1961-2019年东北地区作物生长不同阶段极端干期长度气候倾向率的空间分布。可以看到3个阶段整体趋势与全区平均的趋势一致,Ⅰ阶段以负趋势为主,Ⅱ、Ⅲ阶段绝大部分地区呈现的是正趋势,但存在区域差异。具体来看,图3(Ⅰ)可见该阶段除大兴安岭北部和三江平原;全区呈现负趋势,且大部分站点没有通过显著性检验,但东四盟东部、吉林省中部和东部的负趋势通过0.05的显著性水平检验,春旱风险的降低对苗期有力,而且东四盟大兴安岭北部,特别是三江平原和辽宁南部的部分地区呈现正趋势且通过了0.1 的显著性水平检验,少部分通过了0.01 的显著性检验,说明春季降水整体有增加的趋势,局部地区春旱风险依旧存在增加的趋势;Ⅱ阶段几乎全区一致的正趋势,且大部分地区通过0.1 的显著性水平检验,没有通过显著性检验的地区集中在白城以西、小兴安岭以及三江平原部分地区,最长连续无雨日数的增加趋势带来了夏旱风险的增加,对东北农作物生产不利;Ⅲ阶段也以正趋势为主,相比Ⅱ阶段在东四盟部分地区出现了负趋势区域,通过0.1-0.01显著水平的区域范围减少。

图3 1961-2019年东北地区作物生长不同阶段极端干期长度的气候倾向率Fig.3 Climate tendency for the period of extreme dry spell in different crop growth stages in Northeast China from 1961 to 2019(unit:d·(10a)-1)

2.3 极端干期开始日序

以上分析看到极端干期的变化与农业干旱风险关系密切,为此本节统计分析了极端干期开始日序的时空变化。在统计时,针对某阶段某年极端干期长度重复出现的情况,普查后发现大多数出现重复时,该阶段的极端干期长度均比较短,一般为2-4天,当极端干期长度较长时,重复出现的站和年份占比例很小。而本文重点关注的是多年平均意义上以及持续期较长的极端干期开始日序,为此建立了不同阶段极端干期开始日序的序列。图4 给出了1961-2019 年平均东北地区作物生长不同阶段极端干期开始日序的空间分布,对照图1 给出的平均极端干期长度,可以看到,Ⅰ阶段极端干期开始的时间自西向东逐渐出现,日期范围大约在5 月1-10 日前后,此时作物正处于出苗期,长度从西到东约为14-10 天,最早出现在东四盟及辽宁和吉林西部;Ⅱ阶段极端干期开始的时间从东北向西南逐渐出现,范围大致在7月10-25日前后,此时作物进入孕穗—抽雄期,作物对水分需求量大,平均极端干期长度为8-10 天;Ⅲ阶段极端干期出现的时间全区基本一致,约在9 月6 日前后,正值作物灌浆期,平均极端干期长度从东北到西南为6-8 天;可见,极端干期多年平均开始日序基本上都在作物生长、成熟关键时期,因此各地在该日期前后适时的防旱抗旱,对保障农业生产有积极的现实意义。

图4 1961-2019年东北地区作物生长不同阶段极端干期开始日序的空间分布Fig.4 Spatial distribution for start sequence of extreme dry spell in different crop growth stages in Northeast China from 1961 to 2019

气候变暖背景下,极端干期开始日序是否存在提前或延后的变化特征,为此计算了1961-2019年东北地区平均极端干期开始日序的距平,如图5,可以看出3个阶段极端干期开始日序均存在延后的线性趋势,且Ⅲ阶段通过0.01显著性水平,线性倾向率分别为0.3 d·(10a)-1、0.8 d·(10a)-1、0.8 d·(10a)-1。Ⅰ、Ⅱ阶段极端干期开始出现时间的阶段性变化比较相近,都是在1980年左右由逐年推迟转入逐年提前,经过90年代初再次转入延后,大约2004年前后呈现提前趋势,进入以正距平为主的阶段;Ⅲ阶段极端干期出现时间整体呈现逐渐推迟的变化,阶段性不明显,Ⅲ阶段的距平值范围明显小于Ⅰ、Ⅱ阶段。

图5 1961-2019年东北地区作物生长不同阶段极端干期开始日序的距平值序列Fig.5 Anomaly series for start sequence of extreme dry spell in different crop growth stages in Northeast China from 1961 to 2019

3 结论与讨论

文中利用东北地区87个地面气象站1961-2019年4-9月的逐日降水数据,分析了作物苗期、营养和生殖生长期、成熟期3阶段极端干期长度的时空变化特征,并给出了极端干期平均开始日及其变化,主要结论如下:

(1)极端干期长度多年平均空间分布,其相对干旱、湿润区与东北干湿气候带较为一致,干期长度呈东北—西南向增加,干旱、半干旱区干期较长,半湿润—湿润区干期较短;3个阶段干期分布差异集中在大值中心的变化,Ⅰ阶段在内蒙东部,Ⅱ阶段在东北中部平原和三江平原,Ⅲ阶段集中在辽西,参照作物干旱频率、干旱风险区划等研究成果,各阶段干期长度大值区与春、夏、秋旱的高频次、高风险区比较吻合。这种极端干期的分布与山脉地形、不同阶段降水异常区关系密切。

(2)东北地区平均极端干期长度的线性趋势和阶段性变化显示,Ⅰ阶段极端干期长度没有显著的线性趋势,Ⅱ、Ⅲ阶段呈显著的线性增加趋势;阶段性变化的突出特点是90年代末至今,Ⅱ、Ⅲ阶段进入正距平为主的阶段,Ⅰ阶段约2010 年开始干期长度以负距平为主;可以认为近10-20 年东北地区整体来看,Ⅰ阶段有变湿的趋势,而Ⅱ、Ⅲ阶段阶段呈现变干的趋势;这于作物而言,春旱呈减少的趋势,而夏旱、秋旱依旧是增加趋势,其中夏旱对农业生产、粮食产量影响较大,值得关注。

(3)近59年极端干期长度气候倾向率的空间分布,整体与局地变化有所不同;Ⅰ阶段全区大部分区域极端干期长度有缩短的趋势,意味着东北中部干旱—半干旱区—半湿润区的春旱有所缓解,但局部区域的半湿润区(辽东半岛和三江平原的南端)干期长度却显著增加,有变干趋势;Ⅱ、Ⅲ阶段全区几乎一致的干期增长,尤其是东北南部的湿润区极端干期长度增大趋势显著,这些地区的夏、秋旱有加重趋势,应给予重点关注。

(4)多年平均极端干期开始日序的空间分布在Ⅰ、Ⅱ阶段分别自西向东、由东北向西南逐渐开始,Ⅲ阶段全区基本同步,开始日分别为5月5日前后、7月15日前后和9月6日前后,整体而言近10年来极端干期开始日序3个阶段均呈延后的趋势。

以上分析可以看到极端干期长度与降水量非严格对应,东北地区生长季降水量没有显著变化趋势,但极端干期长度有显著的增加趋势,特别是夏季,对应于作物的营养、生殖生长关键期,也是水稻、玉米等主要农作物需水高峰期,这种降水特征变化带来的干旱压力对农业有直接影响,是近十几年来东北农业干旱灾害呈上升趋势的重要原因之一。文中只从雨养农业对生长季自然降水的依赖性角度出发,探讨气候变化背景下农业气候条件之一—降水特征的变化,分析了降水间歇的极端性变化,对农业成灾的上游机理[44]中的大气系统作用分量—最长连续无雨日数的特征做了较为详细的分析,满足了气候变化客观检测和描述的需要,但对前期降水量、土壤持水能力、农业气象灾害机理深入不够,未涉及中、下游机理中的地表水分交换、环境胁迫作用以及涉及人类活动的生产系统等,今后应将在农业干旱受灾成灾机理和实际应用方面作进一步探讨。