不同治理模式对玛曲沙化草原生态恢复过程中土壤水分和植被净初级生产力的影响

张国平 王红丽 张绪成 宋婷 杨林平 张化生

摘要:為了给高寒区沙化草原生态恢复提供科学依据,在玛曲高原草原选取补播改良、围栏封育和灌草结合3种植被恢复模式,通过测定土壤含水量、田间持水量、地上干物质累积和植被净初级生产力(NPP)等指标,分析不同治理模式对草原生态恢复过程中土壤水分、干物质累积和NPP变化并明确其影响。结果表明,沙化草原生态恢复过程中,土壤田间持水量10月较4月补播改良模式提高50%,灌草结合模式提高31%,围栏封育提高12%;在植被生长季,补播改良和围栏封育土壤模式的含水量均不同程度高于灌草结合,地上干物质量较围栏封育提高57.65%,较灌草结合模式提高230.10%。各恢复模式对NPP有显著影响,影响力补播改良 > 围栏封育 > 灌草结合,均差异显著,补播改良和围栏封育NPP分别较灌草结合提高66.05%和29.22%。可见,补播改良可提高土壤保水能力,为植被生长提高较好的水分环境,同时显著提高地上干物质累积和NPP,沙化草原生态恢复效果较好。

关键词:沙化草原;治理模式;生态恢复;土壤水分;植被净初级生产力

中图分类号:S728.3 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2022)04-0058-06

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2022.04.013

Effects of Different Governance Modes on Soil Moisture and Vegetation Net Primary Productivity During the Ecological Restoration of Desertified

Grassland in Maqu County

ZHANG Guoping 1, 2, WANG Hongli 1, 2, ZHANG Xucheng 1, 2, SONG Ting 3, YANG Linping 4, ZHANG Huasheng 5

(1. Institute of Dryland Agriculture, Gansu Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou Gansu 730070, China; 2. Key Laboratory of Water Resources Efficient Utilization in Dry Farming Areas of Gansu Province, Lanzhou Gansu 730070, China; 3. Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou Gansu 730070, China; 4. Gansu Grassland Workstation, Maqu County, Maqu Gansu 747300, China; 5. Institute of Vegetable, Gansu Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou Gansu 730070, China)

Abstract:The Maqu alpine grassland is the main water conservation area and natural ecological barrier in the upper reaches of the Yellow River. However, the increasingly serious desertification of the grassland has threatened the ecological security of this area and even the Qinghai-Tibet Plateau and the Yellow River Basin. At present, the desertification control effect in this area is remarkable, but the influence of soil moisture and vegetation net primary productivity in the ecological restoration process needs further research. In this experiment, three types of vegetation restoration modes, including reseeding improvement, enclosure and shrub-grass combination, were selected to measure soil water content, soil field water capacity, aboveground dry matter accumulation and vegetation net primary productivity(NPP). Changes in soil moisture, dry matter accumulation and NPP in the process of grassland ecological restoration and clarifying their effects provide a theoretical basis for ecological management and restoration of desertified grasslands. The results showed that in the process of ecological restoration of desertified grassland, the field water holding capacity of the reseeding improvement model increased by 50%, the shrub-grass combination model increased by 31%, and the fence enclosure increased by 12%; in the vegetation growing season, the reseeding improvement and fence enclosure soil content increased by 50%. The amount of water was higher than the combination of shrub and grass to varying degrees, so the aboveground dry matter quality was increased by 57.65% compared with the enclosure and 230.10% compared with the combination of shrub and grass. Compared with the combination of shrub and grass, the difference was significant. The NPP of supplementary seeding improvement and enclosure was increased by 66% and 29.22%, respectively, compared with the combination of shrub and grass. It can be seen that reseeding and improvement can improve soil water retention capacity, improve a better water environment for vegetation growth, and significantly improve aboveground dry matter accumulation and NPP, and the ecological restoration effect of desertified grassland is better.

Key words:Sandy grassland;Governance model;Ecologica restoration;Soil water;NPP

草原作为生态系统的重要组成部分,不仅可以为草食动物提供饲料,同时在涵养水源、固定流沙、调节气候等方面也具有重要的影响价值[1 ]。玛曲县位于甘肃省甘南藏族自治州西南部,青藏高原东端,甘、青、川三省交界处,黄河第一弯曲部。玛曲高寒草原是青藏高原的重要组成部分,是黄河上游的巨大生态屏障,由于人口增长、超载过牧、不合理的畜牧结构和开垦使得草原出现了沙化、退化的现象[2 - 5 ]。近年来,玛曲县采用人工增雨增加植被覆盖度、改变畜牧结构、围栏封育、补播改良、方格固沙、植树造林等诸多方式治理草原沙化,以恢复草原原有生态功能,取得了较好的效果[6 - 8 ]。

不同的治理模式下,受植被地上地下生长的影响,土壤容重、田间持水量、草地植被生物量、土壤有机质含量、土壤含水量和贮水量都有所不同[9 - 10 ]。沙化草原生态恢复过程中土壤水分持续性和牧草生物量都发生动态变化[11 ],研究不同治理模式下土壤水分持续性及有关的土壤物理特性变化、植被净初级生产力变化等指标,明确降水对不同治理模式的土壤水分和草地植被动态响应特征,这将有助于客观评价沙化草原生态恢复效果,并为沙化草原生态治理及恢復提供科学依据,为玛曲县草原健康、可持续发展寻求高效、合理的途径。

我们以不同治理模式恢复沙化草原生态为研究对象,基于土壤水分的动态观测,研究草地生态恢复过程中土壤水分的剖面分布和季节变化,明确土壤水分对草地植被动态的响应特征,以期为高寒区沙化草原生态恢复提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

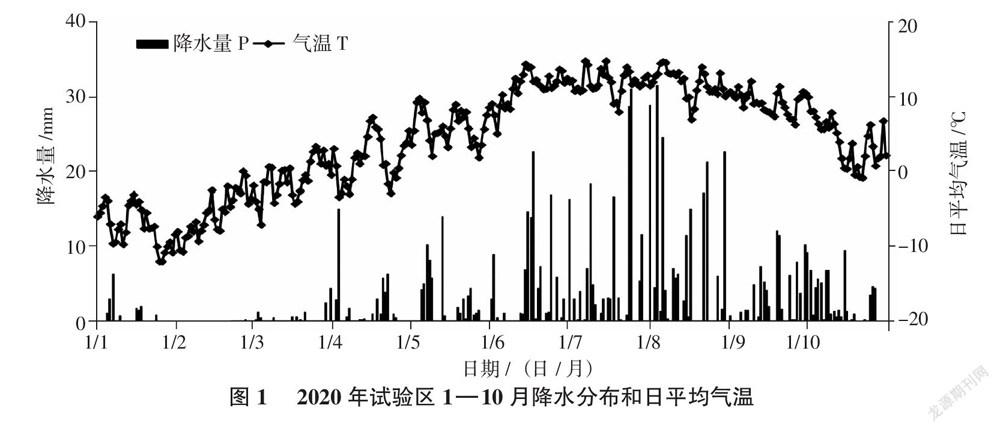

试验区位于玛曲县东南部河曲马场草场(102° 7′ 58″ E,33° 55′ 33″ N),距黄河直线距离6.8 km,该区域主要是集中连片全沙化和流动沙丘,土壤表层部分或全部被沙土覆盖,沙层厚度1~5 m,植物稀疏。试验区属明显的高原大陆性高寒湿润区,高寒多风雨(雪),无四季之分,仅有冷暖之别。冷季长达314 d,漫长而寒冷;暖季51 d,短暂而温和。雨水集中,日照充足,辐射强烈,无绝对无霜期。海拔高度3 480 m,年均降水量611.9 mm,年平均气温1.2 ℃,牧草生长期190 d。试验地为亚高山草甸土、褐钙土,土壤中沙粒和粉粒含量较高,草地0~20 cm土层土壤含有机质15.4 g/kg、全氮0.86 g/kg、全磷0.7 g/kg、全钾19.5 g/kg、速效氮96.5 mg/kg、速效磷13.5 mg/kg、速效钾172.5 mg/kg,容重1.29 g/cm3,pH 8.5。根据气象资料统计(图1)可知,试验区2020年降水变幅较大,且季节分配不均,主要集中在6、7、8月,占全年降水量的61.5%。试验区全年降水793.6 mm,4 — 10月降水751.4 mm,为丰水年。2020年4— 10月最低日均温为-3.4 ℃,出现在4月3日;最高日均温为14.7 ℃,出现在7月7日、15日,平均为7.9 ℃。

1.2 试验设计

研究设置了3种不同的治理模式, A为补播改良,B为围栏封育,C为灌草结合,沙化草地不同治理模式具体操作见表1。

1.3 测定项目和方法

1.3.1 土壤含水量 采用烘干法测定0~200 cm土壤含水量,测定间隔20 cm,3 — 10月每隔30 d测定1次。

1.3.2 土壤田间持水量 分别于4、10月利用环刀采集样点0~10、10~20、20~40 cm原状土,经风干、称重、浸泡、下渗、称重、烘干等步 骤[12 ]。

X=(m1-m2)/(m2-m0)×100%

式中,X为土壤田间持水量(%);m0为烘干空铝盒质量(g);m1为烘干前铝盒+湿土样质量(g);m2为烘干后铝盒+干土样质量(g);

1.3.3 牧草生物量及植被净初级生产力(NPP) 植被净初级生产力为凋落物生成量(Litterfall production,L)与生物量净增量(net biomass increment,B)之和。草地一般均为一年生植被,其总生物量即为当年的NPP值。地上生物量采用收割法,于每年土壤解冻至土壤封冻前每月测量1次。各样地随机选取2个100 cm×100 cm的样方,对地上部分进行齐地刈割,收割活体生物量,烘干至恒重;地下根系生物量现存量采用根钻法,在样方内随机取样,每样方内用直径7 cm的根钻按0~10、10~20、20~30、30~40 cm分层采集取样,重复5次,然后风干土壤样品,过1 mm土壤筛,再用流水冲洗,去掉凋落物和死根,最后将收集到的根系在80 ℃ 恒温下烘干至恒重,称取质量,计算样方内根系生物量,单位取g/m2。该区草地植被在冬季会死亡,到次年春夏季再次发芽,所以草地的总生物量(地上生物量与地下生物量之和)即为当年的NPP值,取碳转化效率0.475,计算NPP值。

NPP=L+ΔB

式中,L为凋落物生成量(gC/m2),ΔB为生物量净增量(gC/m2)。

1.4 数据处理

采用Excel 2013和SPSS 19.0 统计分析软件处理数据并绘图,采用 Ducan法检验处理间的差异显著性,显著性水平设定为α=0.05,结果以平均值±SD表示。

2 结果与分析

2.1 不同治理模式对土壤持水量的影响

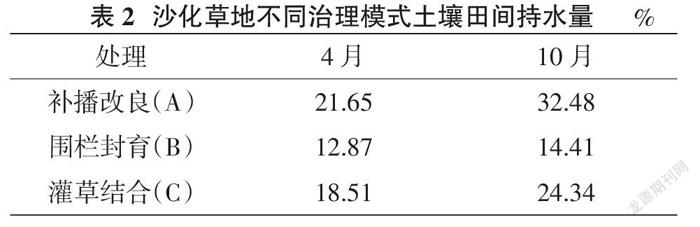

不同治理模式下土壤持水量10月比4月明显提高,其中,补播改良草地提高最大,达50%;其次为灌草结合模式,提高31%;围栏封育提高12%(表2)。图2显示,在0~10 cm土层中,土壤田间持水量由大到小依次为补播改良、灌草结合、围栏封育草地,且均在0.05水平达到显著差异;在10~20 cm土层中,补播改良草地低于灌草结合草地,差异显著,与围栏封育差异不显著;在20~40 cm土层中,补播改良草地田间持水量与灌草结合差异不显著,二者显著高于围栏封育。在0~40 cm土层的土体中,3个样地的田间持水量均在0.05水平差异不显著,从大到小依次为补播改良、灌草结合、围栏封育。

2.2 不同治理模式对土壤含水量的影响

不同草地治理模式对0~200 cm土壤含水量有显著影响(图3)。0~40 cm土层各治理模式沙化草地的土壤水分与降水呈现相应季节性变化,降水量越大,土壤水分含量越高,但不同治理模式之间土壤水分并无显著差异。造成这一现象的主要原因在于该层次受降水补充作用明显,土壤水分波动较大[12 ]。40~100 cm 土层土壤水分含量不同模式之间存在差异显著(P < 0.05),且在降水影响下不同时间段含水量变化较大,其中4月和8月补播改良土壤含水量最高,6月和10月围栏封育最高。120~200 cm 土层含水量主要受植被的影响,由于灌木的根系较长,大量消耗这一层次的土壤水分,草木生长期(5 — 10月)灌草结合模式土壤含水量最低,补播改良最高。受沙层深度和不规则壤土层穿插影响,200 cm剖面的土壤含水量波动较大。

植被整个生长阶段中灌草结合模式土壤含水率始终低于其余2种模式,即便是在较大的降水事件发生之后也没有改观,这可能是由于冠层截流作用和根系吸水造成的,且改良初期冠幅生长量有限,地表牧草覆盖较少,蒸发量相对较高[13 ]。

2.3 不同治理模式对地上和地下干物质累积的影响

地上和地下干物质累积与植被多少和土壤含水量密切相关[14 ],不同治理模式对干物质积累有显著影响(图4)。3种治理模式中,补播改良在整个植被生长期地上和地下干物质累积量均显著高于其他处理,围栏封育次之(8月除外),灌草结合最低(8月除外),均差异显著。其中补播改良模式地上干物质量在各时期均最高,生长旺盛期地上干物质量达到304.52 g/m2,较围栏封育模式增加57.65%,较灌草结合模式增加230.10%,可能的原因是补播改良模式植被最多,且相对稳定,同时其土壤含水率最高,土壤水分和植被处于良好的相互作用关系,地上和地下部分生长均较为旺盛。出于保护治理成果的目的,本试验灌草结合处理取样时,地上部分只采集灌木凋落物和牧草植株,地下部分只采集牧草根部,因而灌草结合干物质累积最少。

2.4 不同治理模式对植被净初级生产力的影响

植被净初级生产力(NPP)可反映植物固定和转化光能为化合物的效率,能够以统一的尺度标准衡量区域土地利用/直白变化过程对植被的影响程度[15 ]。本研究中,草原植被每年生长季地上生物量的最大值(一般在8月末左右)与返青期生物总量差值作为地上净初级生产力,灌草结合模式下灌木正值生长旺盛期,凋落物极少,不做单独计算。不同治理模式草地年平均NPP值如表3所示。受降水和沙层深度影响,不同治理模式下地表覆盖度有所不同,其中补播改良NPP最高,为240.80 g C/m2;其次是围栏封育,为187.40 g C/m2。分别较灌草结合NPP提高66.05%和29.22%。灌草结合NPP较低的可能原因是该地块沙层较厚,且有流动沙丘的存在,地表层保水能力较弱,植被生长量减少。

3 结论与讨论

土壤田间持水量是土壤中所能保持悬着水的最大量,它是衡量田间土壤保持水分能力的重要指标,可以鉴定土壤水分供给状况[16 ]。土壤水分含量降低和保水能力下降是草原沙化和生产力不断下降的主要原因之一[17 ]。土壤田间持水量提高是沙化草原恢复效果的重要指标之一[18 ]。本试验条件下,补播改良模式土壤田间持水量提高最大,达50%,其次为灌草结合模式,提高31%,围栏封育提高12%。在植被生长季,补播改良和围栏封育模式的含水量均不同程度高于灌草结合,地上干物质量较围栏封育提高57.65%,较灌草结合模式提高230.10%。各恢复模式对NPP有显著影响,影响力表现为补播改良>围栏封育>灌草结合,均差异显著,补播改良和围栏封育NPP分别较灌草结合提高66%和29.22%。

土壤水分分布特征受气候、土壤、植被等共同影响,是黄土高原植被恢复和生态建设的关键因子,对生态系统关键过程具有重要影响,且土壤含水率与植被盖度之间的关系整体上呈正相关[19 - 24 ]。本研究得到了与已有研究一致的结果,补播改良模式在人工补播后地表植被覆盖度最高,且相对稳定,同时其土壤含水率最高,因而地上和地下干物质累积量及NPP均显著高于其他处理;围栏封育虽禁止放牧,但只是利用草原自身恢复能力进行恢复,地表植被较补播改良少,因而地表蒸发较大,土壤含水量低于补播改良,因而干物质累积量和NPP均小于補播改良。灌草结合模式下,由于灌木耗水量大于牧草,因而土壤含水量最低,不利于牧草生长,地上和地下干物质累积量和NPP均最低。可见补播改良模式下土壤水分和植被处于一种良好的相互作用关系,在这种关系下该区较为丰富的降水既能保持较高的植被盖度,又能使土壤水分相对稳定,植被NPP显著提高。

综上可见,补播改良可较大幅度提高土壤田间持水量和土壤含水量,地上和地下干物质量及草原植被净初级生产力显著提高,沙化草原恢复效果最好。

参考文献:

[1] 焦付智. 青海草原生态恢复与可持续发展存在的问题及对策分析[J]. 经营管理,2020(4):76-77.

[2] 吕子君,卢欣石,辛晓平. 中国北方草原沙化现状与趋势[J]. 草地学报,2005(S1):24-27.

[3] 褚 琳. 黃河源玛曲高寒湿地生态退化与修复适宜性评价研究[D]. 武汉:华中农业大学,2012.

[4] 张有佳,李昌龙,金红喜,等. 甘肃玛曲高寒草原沙化草地植物多样性研究[J]. 安徽农业科学,2013,41(18):7929-7932.

[5] 韦惠兰,祁应军. 玛曲草地植被退化的时空分布及其人文因素分析[J]. 中国草地学报,2017,39(3):57-64.

[6] 王红梅. 玛曲县草原荒漠化现状、成因及整治措施[J]. 草业科学,2005,22(11):20-24.

[7] 宝音陶格涛,陈 敏. 退化草原封育改良过程中植物种的多样性变化的研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),1997,28(1):87-91.

[8] 陈子萱,田福平,时永杰,等. 补播对玛曲高寒沙化草地物种丰富度和生物量的影响[J]. 南方农业学报,2011,42(6):635-638.

[9] 何 群,席 欢,万 婷. 不同植被恢复模式对红原沙化草地土壤理化性质的影响[J]. 四川环境,2017,

36(1):35-40.

[10] 赵燕兰,周青平,曾 鹂,等. 沙化草地植被恢复治理技术研究综述[J]. 草原与草业,2017,3(29):7-11.

[11] 侯向阳,纪 磊,王 珍. 荒漠草原与典型草原NPP、碳积累对不同降雨年份和利用方式的响应[J]. 生态学报,2014,34(21):6256-6264.

[12] 吴学栋,董 俊,乔小林. 沙打旺草地土壤水分动态及生产力研究[J]. 甘肃农业科技,1990(8),26-29.

[13] 梁方晖,赵凌平,谭世图,等. 灌草立体配置对退化草地土壤水分和养分的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2020,48(12):18-25.

[14] 武江燕,任 亮,任稳江,等. 适宜会宁县山旱区休耕地地力培育的绿肥作物筛选[J]. 甘肃农业科技,2021,52(3):60-63.

[15] 宋 艺,李小军,江 涛. 2008 — 2014年植被覆盖变化对黑河流域净初级生产力的影响研究[J]. 水土保持研究,2017,2(4):205-218.

[16] 李凤英,张 露,何小武,等. 鄱阳湖滨不同植被类型沙地土壤有效持水能力研究[J]. 水土保持研究,2019,26(2):107-111.

[17] 刘凤婵,李红丽,董 智. 封育对退化草原植被恢复及土壤理化性质影响的研究进展[J]. 中国水土保持科学,2012,10(5):116-122.

[18] 高 露,张圣微,赵鸿彬. 退化草原土壤理化性质空间异质性及其对土壤水分的影响[J]. 干旱区研究,2020,37(3):607-617.

[19] 刘艳萍,荣 浩,邢恩德. 不同措施对退化草地土壤和植被的影响[J]. 水土保持研究,2007,14(6):364-366.

[20] 冯 博,贾小旭,于冬雪,等. 黄土高原北部草地土壤水分空间变异研究[J]. 土壤通报,2019,50(5):1124-1130.

[21] 贾俊鹤,刘会玉,林振山. 中国西北地区植被NPP多时间尺度变化及其对气候变化的响应[J]. 生态学报,2019,39(14):5058-5069.

[22] 刘洋洋,章钊颖,同琳静. 中国草地净初级生产力时空格局及其影响因素[J]. 生态学杂志,2020,39(2):349-363.

[23] 刘雪佳,董 璐,赵 杰. 我国荒漠植被生产力动态及其与水热因子的关系[J]. 干旱区研究,2019,

36(2):459-466.

[24] 胡良军,邵明安,杨文治. 黄土高原土壤水分的空间分异及其与林草布局的关系[J]. 草业学报,2004,

13(6):14-20.

收稿日期:2022 - 03 - 10

基金项目:甘肃省2020年草原生态修复治理科技支撑项目“甘南州玛曲县沙化草原生态恢复过程中土壤有机碳库变化”;甘肃省科技计划项目(20JR10RA464)。

作者简介:张国平(1979 — ),男,甘肃天水人,副研究员,主要从事旱作农业栽培及作物养分研究工作。Email:zhanggp8210@163.com。

通信作者:王红丽(1980— ),女,山西定襄人,研究员,博士,主要从事作物栽培与生理生态方面的研究工作。Email:zhswhl@163.com。