岁月流光中的望乡人

朱剑

中国人心中的原乡观念根深蒂固,最深刻、最动人的记忆,就是乡愁。表现乡愁,则成为中国艺术家重要的创作母题之一。安正中,正是这样一位带有强烈原乡意识的艺术家。他的艺术生涯,是望乡人的精神历程;他的绘画世界,是岁月流光中的望乡记录。

童年是最能与一个人诗情记忆深度关联的时期。童年的生活环境,往往决定了一个人思想情感的基本倾向,潜移默化地影响着一个人的心理和行为,进而编织起一个人的文化成长之路,伴随一生挥之不去。安正中自幼失去至亲,尤其能体验到亲情的可贵。他曾说:“人世间最珍贵的是感情。”某种意义上,由于童年时期亲情的缺席,安正中对亲情的渴求很大程度上转为内心难以割舍的乡土情结。故乡的一草一木、一山一水,都承载着他的回忆,寄寓着他的深情。然而,也正是因为故乡的至亲早已不在,安正中负箧曳屣,离乡远趋千万里求学入伍后,往往能“任从随处立纲常”,将一腔乡情伴随足迹而连成艺术生命的线索。他的作品中,始终透现着对乡土的挚爱。虽然画面上并不一定是故乡的场景,但皆融入了画家的回忆、想象乃至希冀而成为故乡的别样镜像。正所谓“外境犹吾境,他乡即故乡”,安正中通过画笔,不断生产、固化、累积、传递、重温,释放着自己的乡愁。那些再平常不过的乡间山野,村落庭院、池塘樹林,塬上春柳、河湾渡口……在他笔下无不是故园风物的幻化,饱含着思乡的记忆与回望。

在乡土情结的驱动下,安正中对表现对象的视觉观照由被动转为了主动。就其版画作品而言,笔者认为“光”是一个绕不开的因素。光,不仅主导着人们的视觉,同时也是生命活力的来源,更能成为时光与心绪的某种写照。安正中根据具体描绘内容及不同构图的要求,赋予不同的光线呈现效果,并以顺光或逆光等多样的景象来表述多重的现实或理想含义。在早期作品如《地下长城我们开》(1976年)、《不夜山城》(1978年)中,“光”尚属于自然再现的理路,即通过套色或光影关系传传达光感。然而,安正中很快将这种自然再现式的光感转变成一种特殊的形式语言,使之演变为一种“光”的意识。而此意识涵养下的画面,无论何种题材,几乎都给观者以“光”感。如他创作的木刻版画《夏》(1978年)、《瀑声》(1979年)、《塬上翠柏》(1980年)、《别》(1981年)、《春水》(1981年)、《密密的丛林里》(1982年)、《高原小站》(1982年)、《晨》(1983年)、《延安冬晨》(1984年)、《原上清风》(1984年)等。这些可视为直接表现光感的作品,以强烈的黑白色块和密集短直线组成了天鹅绒般的柔和效果,仿佛是光线的闪烁。再如《疾》(1979年)、《源远流长》(1980年)、《激流中》(1981年)、《攀》(1981年)、《放牧》(1984年)、《西部的歌》(1988年)等作品,虽然没有直接表现光感,但画家刻刀下那颤动的点触或劲舞飘忽的线条,无形中弱化了形体的实在感,物象似乎就在强烈的光照和模糊的大气之中。除了光以外,大树也是安正中版画中最常见的图像符号之一。农耕社会安土重迁,大树某种意义上就是故乡的图腾。中国人的乡愁记忆里,似乎都有一株在村口、在溪边、在房前屋后的大树。它们高大浓密,枝干遒劲,根须与土壤紧紧缠绕成为一体,如同一位温厚智慧的长者,守护着一代又一代人。清风拂过叶子发出的沙沙声,是那来自远方的召唤,更是大树对年轻人奔向更辽阔世界的热情鼓舞。时光荏苒,当客居异乡的游子回到故土,则依然能在故乡大树葱郁斑驳的浓荫里找到白驹过隙的熟悉感。大树,也是中国传统文化里与乡愁相关的重要意象。譬如庄子心目中那片象征着精神原乡的“无何有之乡”,便有一株参天大树,千年来引得无数怀着乡愁的精神流浪者都期望回到这里“彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下”。所以,乡愁若要落实为视觉符号,大树无疑是最贴切的图像。而这时,我们再来看安正中的作品—在一株株大树繁茂枝丫中筛洒下的阳光里,既有依依惜别的夫妻,也有同行的同志战友,又有赶着驴车的乡亲,还有树下闲适的羊群和树间腾跃的鸟雀……一幅幅基于“光”意识的画面,朦胧、深沉而厚重,使表现物象超越了客观在场而成为经时间洗涤后的纯净心灵图像,让人油然而生一种岁月感,透现着画家的绵绵望乡之情。

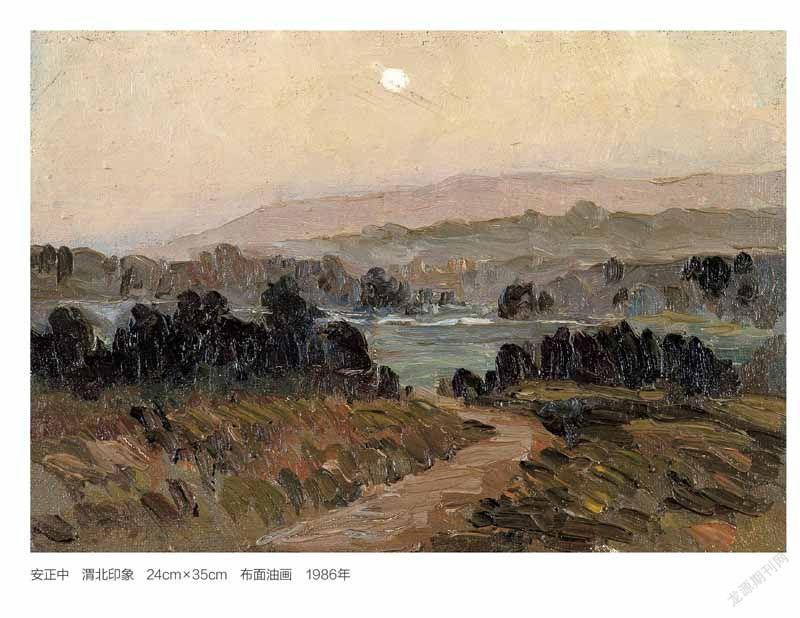

安正中的油画作品,同样也是望乡的图像表征。安正中的油画多为户外写生,手法质朴,乍看之下并无特殊。但若将这些作品并置一处细细赏鉴,便能体验到那浸入画家灵魂的乡土情结。首先,这些作品基本不具有强烈的地域辨识度,命名往往就冠以“风景”“风景写生”等字眼,或者用记录性的名称如《塬上》《树林》《河畔》,至于那些有特定名称的作品,如《渭北印象》(1986年)、《故乡的路》(1998年)、《家》(1999年)、《村头的路》(1999年)、《家乡的河》(1999年),仅命名就已然将画家的乡思乡情彰显无遗。其次,这些作品自然感人,丰满凝重。画面上的树林、山坡、水塘、草垛以及农家小院中的鸡、羊、睡猫,无不色彩驳杂,色调明亮,质感厚重,加上稳健大胆而灵活多变的笔触,充盈着活跃的生命意趣。画面中,还常常能看到一条小河或小路,仿佛一根始终紧系于游子身上的风筝线,蜿蜒地通向远方的天地交汇处。在那里,湿润的水汽和天光相互穿透,望乡人的思绪沿着河与路飘向故里,平凡的景物因映衬着诗性的轮廓而显得别开生面。可见,安正中的油画风景,忠实现实却不复制现实。他深知,风景画的真实性,不是对自然的完全临摹,而是要了解风景对画家灵魂的感染。画家需要与环境互动接触,渐渐将自己沉浸于其中,使表现对象不再是一个固定的视域,而成为一种多感觉复合的体验。安正中时时关注自己直接置入自然场景中的体验,追随情绪去捕捉打动心弦的景象,由内心深处感受与表现对象之间不可分割的细腻情感,并让此感受引导风景图像形式的建构,从而赋予风景以生命。在此,他不再是外来者,而是敞开自己与环境持续互通,并将个人记忆重叠于现实场景。所以,当我们稍加留意,便会发现这些以写实手法表现的风景中几乎都没有人。现场感强烈却不画人,笔者认为应该是一种典型的视觉暗示—因为它本身象征着萦绕于记忆中的精神家园,既有状如眼前的热烈,又有恍若前尘的安谧。伴随着淡淡乡愁的弥散,画家有意或无意地描绘了一幅幅“空山无人”意境的画面,从而超越了对现实的记录且比原景更具感染力和可信度,实现了“存在”与“虚无”的统一。

诸多油画风景中,笔者认为有三件作品值得一提,即均创作于1998年的《渭水》《黄河之畔》和《闪闪的渭水花》。表面上,它们似乎依然是写生的产物。但实际上,看似普通场景中蕴藏的那抹乡愁,已不再是对實体性、物质性情境的缅怀,而演变成对民族历史文化的款款深情。这些作品表现的是阳光下黄河、渭水的水面,微波粼粼,如碎金般星星点点,分外耀眼。在此,画家将水与空气和某种意境情调结合起来,既有水的魅力,也有光的曼妙,物象的固有形态几乎被完全扬弃,看不到明确的阴影,也看不到凸显或平涂的轮廓,仅凭色彩和光影呈现出抽象、苍茫而梦幻的视觉特征。从作品的名称中,我们得知画的是黄河和渭水,但就画面本身而言,绝不能明确地反映出对象的独特性。换言之,画家用最不具有辨识性的场景,寄托了一种中国人对母文化的普遍情感。这里,就涉及乡愁内涵的层次问题了。通常情况下,乡愁可以分为三个层次:第一层次是对亲友、乡亲、同胞的思念;第二层次是对故园情景、故国山河、旧时风景的怀念;第三层次是对作为安身立命根本之历史文化的眷恋。这是思想情感的最深层体验,隐秘却恒定。它不光是个体追溯自己本质生命的线索,也是民族乃至人类追索本质起源的途径。安正中这里所描绘的黄河、渭水,既没有时代标识也没有地域标签,乃是一种超越时空的最普通亦最普遍的场景。千万年来,黄河、渭水就是这样一直流淌不息,成为孕育华夏文明的母亲河。安正中笔下的母亲河,看似表现了某一平凡瞬间,却恰恰因此更显永恒—这,是一种对母文化永恒价值的自觉认同,画家的个体际遇融入了民族历史的文脉。

之所以对上述三件油画作品做出如是解读,缘于对比安正中自20世纪80年代中期直到21世纪之初所创作的中国画。作为省美术家协会的领导和组织者,安正中具有开阔包容的艺术胸襟,对古今中外、文质史野诸多美术形式皆有颇深涉猎。而他的创作生涯后期却逐渐将焦点集中到中国画,笔者认为是因为画家的经历日渐深厚,思考不断深入,情感愈发饱满深沉,所创作品必然会越来越成为某种历史意识的诗性表露。其创作本身则成为过去与现实之间的摆渡者,一方面召唤着过去与现实形成互补,另一方面则不自觉将过滤后的记忆完美并定格,以重构过去的方式建立起永恒的心灵时间。至于作品中所蕴含的乡愁,显而易见已臻入第三层次。故乡之于画家,不仅是一种地域归属,更是一种文化归属。无疑,中国画特别是山水画,其“地老天荒式的寂寞和沉默”意境,最契合于表达文化乡愁。于是,安正中在觉知自身民族文化身份的基础上,自然而然地回归传统,选择了可对话永恒的中国山水画。

然而,回归传统不代表重复传统。安正中越来越心仪中国画,是他在民族、异域、精英、民间等诸多文化艺术交织影响与滋养下所形成的某种自觉的文化反哺。换言之,他创作的中国画,乃是一种确认民族文化身份意识的映射和现代性想象相结合的产物。从中,我们既能看到传统的影子,也能看到民间构图和现代构成的痕迹。如《静静的嘉陵江》(1988年)、《秦岭山下》(1989年)的积墨意味,与李可染乃至龚贤画风相通;而如《秋》(1993年)、《风之曲》(1996年)强调平面装饰性,将水墨和西画颜料结合,增强了视觉的对比效果,与林风眠画风似有妙合。可以说,安正中的中国画参照、借鉴了传统,更游离、超越了传统,具体表现为:第一,不照搬高度符号化的既成笔墨意象,而是根据表现对象提炼相匹配的笔墨形式,保持了作品面貌的生动多样。第二,施彩敷色不全是传统的“随类”,视觉上也不局限于平面化或块面化,而是吸收了西画的设色理念和色彩语汇,有随类,也有随物、随象、随情、随意乃至随境,运用中不同色相、色度的层次变化,反复皴擦形成冷暖互叠、墨色混融的“点彩”效果。第三,不追求传统山水画造境所采用的空间逶迤和或留白空灵之法,反而多用平、满、密的构图。安正中的中国画多为方纸布阵,横列式、纵列式、中心式、放射式、波浪式、交叉式等构图,既符合单纯化的审美诉求亦承载多元化的形式变奏。画家尤擅根据物象之间的固有形态特点,将画面中横向大块的天空、山体、塬顶、湿地、道路、水面与纵向的散木、树林、峭壁、沟壑以类平行趋直角的纵横交叉形式呈现。如《秋景》(1985年)、《归船》(1985年)、《高原之晨》(1990年)、《西部记忆》(1991年)、《夏阴三棵树》(1991年)、《河边古柳林》(1993年)、《早春》(1994年)、《秋林归鸟》(2000年)等,都是这类作品的典型。整体而言,安正中的中国画构图突出了“面”的构成,即以“面”引导造型,强化“面”的表现与重组,从而避免像传统中国画那样因强调线的变化而削弱了画面的构成美。值得注意的是,安正中中国画所表现出的构成感,并不仅仅源于对西方现代艺术的参考,同时也吸收了中国民间美术的精华。正如安正中在《学画自叙》中所说:“那千家万户美不胜收的民间美术品……都是艺术生涯中最珍贵的营养。我的身心得到净化、陶冶和启迪。”的确,在现代审美的视域中,二维平面性和空间自由性几乎贯穿于中国民间美术的各种表现形态,如剪纸、木版年画、绣品、农民画以及墓室砖画壁画,其图底并置关系透显出的视觉特质与现代形式构成具有惊人的相似,构成性趣味满满。而20世纪80年代初,安正中就已经在版画创作中有意识地借鉴民间美术的平面构成趣味和空间表达的自由性,如《大西北记忆》(1982年)、《建设祖国 保卫边疆》(1982年)、《高原之路》(1985年)、《高原故乡》(1987年)、《冬日三边行》(1998年)等作品,都清晰可见民间美术的深刻影响。于此,安正中实际上已经洞悉了民间美术的多元价值和深层意义—不仅是民俗学上的,也不仅是视觉形态上的,更重要的是独特而丰富的语言方式间隐含的非物质性创造原理、文化属性辨识和现代审美的取用。所以,当他将此深刻理解落实到中国画创作中,便营构出一种似是而非的中国西部山水图景。所谓似是而非,是指安正中所描绘的西部山水形象并非客观再现。画面中,人们能看到秦岭太白山、陇东高原、渭河两岸的典型景致,但同时也能感受到与西北风物粗犷崇高的特征不同的脉脉温情与绵绵惆怅。这温情、这惆怅,便是画家轻纱笼罩般的乡愁。其包含对物理时间观念的颠覆和对心灵时间价值的重估,使作品介于真实与虚幻、理想与生活之间,唤起人们对生活乃至生命的思考。

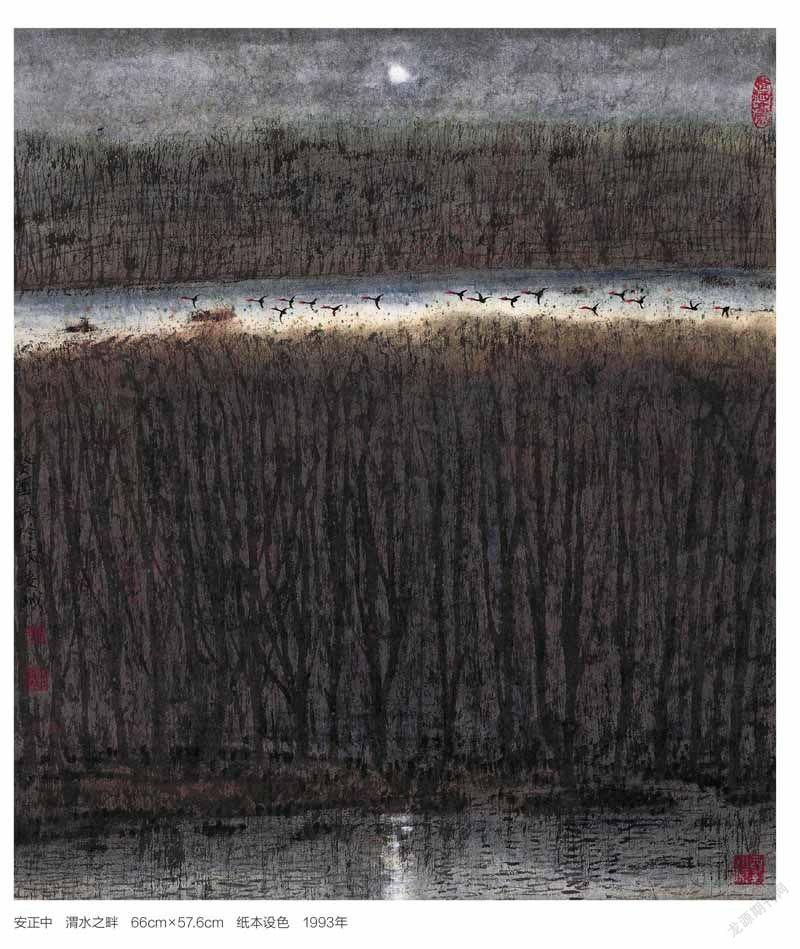

安正中创作的山水画,不仅涵映着中国现代知识分子潜意识中的文化乡愁,同时也很好地回答了应如何处理景物与画境关系的问题。安正中曾多时令、多气候地深入表现对象,对西部地区四季晨昏以及阴晴雨雪等多种场景氛围细致观察体味,也曾通过大量平、仰、俯等多视角的写生来捕捉美感、提炼本质和构造规律。在把握整体感受的前提下,他以景为源,因心造境,开拓出一条与心灵世界相通的自然之路。换言之,安正中笔下的山水形象脱胎于西部的自然风物,但画家又通过追溯性的修正将此自然风物置于意象乃至抽象的空间秩序中,从而构造出一个既属于现实又属于想象的,安隐、深邃、悠远的“无何有之乡”,成为画家对现实世界生命体验的物化形态印迹和乡愁情感凝结。多年间,安正中创作了大量如《山夜》(1985年)、《林中月影》、《夜归》(1991年)、《赶夜路》(1991年)、《暮色高原》(1991年)、《静月夜》(1992年)、《秋林月》(1993年)、《陇塬月》(1993年、1996年)、《西秦写意》(1995年)、《静月》(1998年)、《秋月》(2000年)、《半个山月》(2000年)、《冬之塬》(2000年)这类作品。它们所描绘的月夜或日暮景象,让人不禁想起李白的“举头望明月,低头思故乡”,杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,崔颢的“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,还有程嘉燧的“一段乡愁何处着,伤春无味夕阳中”。中国文化中的月夜和日暮,正是乡愁最浓的时候。安正中记忆中的故乡,多年来也在润物无声中变得朦胧,直至幻化为窗外一轮返照的夕阳或高挂的圆月,以及内心深处慢慢散开的淡淡忧伤。至于《秦川白杨林》(1984年)、《渭水之畔》(1993年)、《渭北情深》(1994年)、《风之曲》(1996年)、《秋水》(1996年)等作品,我们还能看到野骛和朱鹮的形象。特别是本属秦岭南麓特有的朱鹮,被画家有意无意地弱化了特征,而更接近广泛分布于中国长江以南的白鹭。野骛、白鹭(朱鹮)皆为中国绘画艺术中最富代表性的乡愁符号,可见安正中创作的物象早已跳脱出地域特征的羁绊,成为被诗化的民族性原乡意象。它们奠基于个体记忆而落脚于民族记忆,在文化层面是画家“此心安处是吾乡”观点的视觉寓言,在情感层面则是民族历史文化之于画家精神世界的意义展示。

安正中长年在陕甘地区生活创作并发挥影响力,从历史的视角透析自然要与“长安画派”产生联系。而他的创作理念、创作方法、艺术风格,的确也和“长安画派”所提出的“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术主张一脉相承。“伸向传统”时,他不匍匐于传统脚下,而是將传统中的他者经验和类象经验转化为个体的独特经验,在传统绘画的形式和程式要求中灌注个人的生命体验和艺术手法,使传统获得现代性的艺术表现力;“伸向生活”时,他在扎根生活的基础上,用思想统摄笔墨,用体悟催化创新,使之既“明乎物象形貌”又“通乎义理性情”(石鲁语),由此与生活原型拉开距离而获得可契入文脉的语言范式。

终其一生,安正中都在借助不同的风物场景书写心中乡愁。通过表现乡愁,他在外化心象的过程中使自己的情感得到抚慰,让自己的精神世界同时拥有了过去和未来而变得更加丰沛。通过表现乡愁,他在岁月流光的望乡过程中找到了自我,确认了文化身份,感受到民族的文化体温和生生不息的生命涌动,并涵养出走向未来的勇气与信心,终以自己的艺术高度和生命厚度标注出属于自己的历史存在坐标!