图像之外:乔仲常《后赤壁赋图》流传史中的记忆钩沉

王一楠

题诗与钤印是书画流通与鉴藏的常见行为,它们无疑改变着作品的原始面目,更不必说幸运存世的作品大多经过多次的磨损与修补、裁剪与装裱,使研究者不得不接受“实物不等于原物”的状况。因此,凭借种种偶然性而在时间淘洗中保留下来的图像,并不能够先天地导向一种清晰明了的历史叙述。正如尼采曾经提醒到的:“(历史)总有被稍稍改动、略加修饰和近于虚构的危险。”“整个过去都被遗忘、被轻视,它的全部领域如一条黑暗而连绵的河流一样流走,只有几个色彩斑斓的事实之岛升到水面上来。”〔1〕那么,图像之外的印记,便可视作尼采所说的“事实之岛”,其中往往隐含着有待整理的历史逻辑。

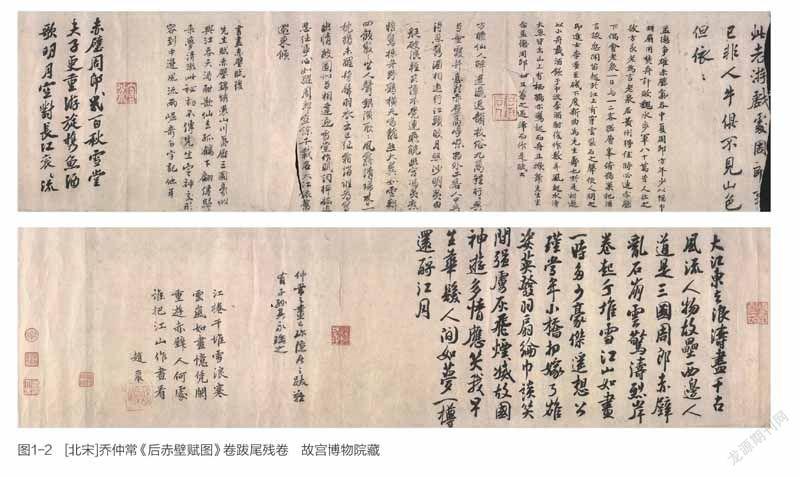

乔仲常的《后赤壁赋图》是我们观察这一现象的绝佳案例(图1)。这幅长卷作品以分段落的图文对应方式,描绘苏轼写于元丰五年(1082)的名篇《后赤壁赋》。画面主体及两条跋文藏于美国纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆,而前后引首与十条残跋藏于故宫博物院。它的真伪曾引发学界的广泛关注,笔者亦从多处细节考证其画面属于宋画系统〔2〕,此处不再赘述。《后赤壁赋图》的近代流传较为清晰:它先是经梁清标收藏,至晚于1745年(《石渠宝笈初编》成书年份)成为清宫藏品。1922年,溥仪通过溥杰将此图带出宫〔3〕,后流落民间并一分为二,主体经王文伯、濑尾梅雄转卖到美国〔4〕,残跋由故宫博物院于1965年从北京琉璃厂购得。但是,图上大量宋元时期的痕迹仍有待辨识与分析。特别是残跋中的印章与书迹能帮助我们追究画卷的流传历史,更不消说这些痕迹之中还隐藏着印主与题主的丰富信息。本文便按照作品中印章、题跋出现的先后顺序,梳理乔仲常《后赤壁赋图》在图像之外的流传历史与人文记忆。

一、梁师成:定制者与赞助人

在苏轼当世的追随者中,声名与权势反差最大的莫过于梁师成。梁师成(?—1126)是“北宋六贼”之一,宋徽宗时深得宠信,官至检校太傅,时人称之为“隐相”。他在这卷《后赤壁赋图》上留下了诸多印记,除明显的“梁师成美斋印”“梁师成千古堂”“梁师成章”外,经笔者考证,“秘古堂记”一印也属于梁师成(图2)。

《云麓漫钞》记载:

宣和中,陕西人发地,得木简于瓮,字皆章草,内侍梁师成得之以入石;未几梁卒,石简俱亡,故见者殊鲜。吴思道亲睹梁简,故赋其秘古堂云:“异锦千囊更妙好,中有玉奁藏汉草。”〔5〕吴思道即吴可,他曾经是蔡京之子蔡絛的门人,后又为梁师成驱驰,与梁师成甚为亲密。

由此可知“秘古堂”是梁师成“雅玩”之所。由于这幅图上再无年代更早的题跋钤印者,所以他应是这幅图的第一位收藏者。

梁师成曾统领书艺局,有大好平台搜刮法书字画。《宋史》载:(梁师成)以翰墨为己任,四方俊秀名士必招致门下,往往遭点污。多置书画卷轴于外舍,邀宾客纵观,得其题识合意者,辄密加汲引,执政、侍从可阶而升。〔6〕其中虽不乏真正的艺术欣赏,但此举亦帮助梁师成以书画题识的方式笼络门生故吏,卓有成效地打造自己的政治集团。这与北宋赏玩集会的风尚密切相关,已有的研究多注意到北宋雅集对塑造学术或文学团体的重要作用,但是遴选政治集团的成员,并在群体内部建立共同的意识形态和文化认同是此类“雅集”

最根本的功能之一。更应引起我们注意的是,苏轼的声名正是梁师成政治集团中一个有力的风向标和黏合剂,这一指向在梁师成的影响力所及之处无不奏效。与苏轼交好的王巩“阶梁师成以进”而非他人,正是出于这一原因。

除了职务的优势,梁师成还有着巨大的热情收集苏轼之遗物:春渚纪闻载何?云,(东坡)先生翰墨之妙,既经崇宁大观焚毁之余,人间所藏盖一二数也。至宣和间内府复加搜访,一纸定直万钱。而梁师成以三百千取吾族人英州石桥铭,谭稹以五万钱掇沈元弼月林堂榜名三字,至于幽人释子所藏寸纸,皆为利诱,尽归诸贵。〔7〕梁师成缘何标举苏轼?即使在“是时天下禁诵轼文,其尺牍在人间者皆毁去”的情况下,梁师成仍敢诉于徽宗“先臣何罪”,使遭封禁的苏轼之文得以稍行于世。最有力的解释,是一种得不到正史承认的可能性—作为宦官的梁师成自称是“苏轼出子”,其所作所为包含了追求家族正统认可的愿望。《宋人轶事汇编》记载:“师成尝自目为苏轼之出子,与轼诸子叙拜为兄弟行。”〔8〕对于拒绝承认他身份的人,梁师成处处排挤,《宋人轶事汇编》记载:“梁师成自称东坡外子,夤缘颍滨子元老,请见通款,元老拒之。师成怒,挤之不使在朝。”

〔9〕对于尊重他出身的,则是大方异常。《朱子语类》称:“苏东坡子过,范淳夫子温,皆出梁师成门下,以父事之……师成自谓东坡遗腹子,待叔党如亲兄弟,谕宅库云:苏学士使一万贯以下,不须覆。”〔10〕而主动通款禁党的后人,比之政治的考量,更像梁师成有意进行的一种自我身份的确认。因为有着非正统的出身,梁师成反而有更强烈的意愿去获取先人之遗物。

他不但扶助“小坡”苏过,而且极有可能通过苏过获得了许多东坡遗作,尤其是其随父亲于海南谪居期间的创作。记载称:“东坡在海外,语其子过曰:‘我决不为海外人,近日颇觉有还中原气象。乃涤砚焚香,写平生所作八赋,当不脱误一字,以卜之。写毕,大喜曰:‘吾归無疑矣!后数日,廉州之命至。八赋墨迹初归梁师成,后入禁内。”〔11〕包括前后《赤壁赋》在内的八赋之珍贵无须赘言,而皆归梁师成,亦是前文之佐证。

除了标榜苏轼和收集遗物,梁师成的纪念行为会仅限于收藏苏轼有关的画作吗?彼时有乔仲常这样一幅描绘禁党之首的作品现世,除了画家的自发行为,更有可能受到了权倾朝堂且曾享书艺局之便的梁师成的直接支持。没有什么介质比书画更能不受低微身份的妨碍,并卓然有效地使自己进入“纪念苏轼”这样一条记忆锁链和血脉正统中了。梁师成不但是该幅《后赤壁赋图》的第一位所有者,也极可能是定制人与赞助者。笔者曾考证指出,与苏轼在《后赤壁赋图》中的文人造型相比,乔仲常本中的人物形象是对苏轼在黄州的流放生活的真实写照〔12〕。因此,这一画卷同时保留了苏轼的遗作与遗像,对其后人来说意义重大。E51F507D-CFDC-4E6B-8057-72BCFCFD317B

二、皇亲后学赵令畤

画面上最早的题跋(图3)书于宣和五年(1123),就在这一年的七月,徽宗皇帝重申对苏轼的禁令,“诏毁苏轼、司马光文集板,已后举人习元祐学术者,以违诏论”〔13〕。题者是宋太祖次子赵德昭的玄孙赵令畤(1064—1134),赵初字景贶,苏轼为之改作“德麟”,有《侯鲭集》《聊复集》传世。

除此图外,赵令畤存世墨迹有三:一是张激《白莲社图》(辽宁省博物馆藏)的题跋,书于政和丙申年(1116);二是唐怀素《自叙帖》(台北故宫博物院藏)拖尾处跋文,书于绍兴二年(1132);三是行书尺牍《赐茶帖》(台北故宫博物院藏),无纪年。此三幅作品流传有序,为确凿真迹。(表1)赵令畤早年曾直接受教于黄庭坚,《侯鲭录》中的《鲁直谢宗室开府赠番罗袄诗》记载:“熙宁中,鲁直入宫教余兄弟。”元祐年间,赵令畤开始与苏轼交往。可以看到,赵令畤书法也沿袭了苏、黄的风格,从年代最早的《白莲社图》题跋到《后赤壁赋图》再到《自叙帖》,他的书风从模仿黄庭坚向学习苏轼过渡,无纪年的《赐茶帖》已是全然坡公笔意。而赤壁图上这段书法结体匀称、点画开敞、笔致苍老且收敛,与其他三幅作品比较,符合出自同手的一般规律,赵氏一贯的筋骨、气质俱在。或有论者称“四种墨迹有三种风格”〔14〕,但推敲落笔方式与间架结构,这些差异均在书家风格合理的变化范围内,《后赤壁赋图》上笔迹具有个人在过渡时期的书写特点。或许还会有人指出“其他三本书法线条润泽,唯《赤壁图》本笔墨枯涸”,但笔者于纳尔逊—阿特金斯博物馆亲观此卷后发现,这种状况其实与整卷作品的保存情形密切相关—赵氏书法的细部墨色有明显缺损,已然不是其初始状态。

字迹的差异还有着更深层的心理原因。

《后赤壁赋图》对赵令畤来说极为特殊,其写作之时机、心绪皆与其他三本率性之作不同。

正如题跋写道:“观东坡公赋赤壁,一如自黄泥坂游赤壁之下,听诵其赋。真杜子美所谓‘及兹烦见示,满目一凄恻。悲风生微绡,万里起古色者也。”对赵氏而言,苏轼不仅是一位交谊深厚的长辈,更是政治与文学生涯的引路人。

年长他二十七岁的苏轼曾在《秋阳赋》中以充满耐心的口吻教导这位未察人间疾苦的贵族后学,赵令畤则是一副恭敬的门生面孔。二人在颍州共事期间,留下了许多交往的记录,如苏轼所写《次韵赵德麟西湖新成见怀绝句》:“壶中春色饮中仙,骑鹤东来独惘然。犹有赵陈同李郭,不妨同泛过湖船。”《碧鸡漫志》也记载称“赵德麟、李方叔皆东坡客。”〔15〕在官员任命上,苏轼也大力提携赵令畤。《宋史》记载:“元祐六年,(赵令畤)签书颍州公事时,苏轼为守,爱其才,因荐于朝。”〔16〕因为首荐未果,苏轼又在十月、十二月上书《再荐赵令畤状》《再荐宗室令畤札子》。一年半后,赵令畤终于被任命为光禄寺丞。在激烈的朝堂斗争中,同众多元祐旧党的“党羽”一样,作为苏轼门生的赵令畤无法避免被牵连的命运,他被列入元祐党籍,遭到废黜。在这荒诞的岁月中,他写道:“人世一场大梦,我生魔了十年。明窗千古探遗编,不救饥寒一点。”〔17〕超乎寻常的是,当时的险恶处境并没有动摇赵令畤追随苏轼的信念,使他如常人一般“谈苏色变”,反而使他更能感念苏公之不幸与伟大。张耒在《柯山集》中叹道:苏公既谪岭外,其所厚善者,往往得罪。德麟亦闲废且十年,其平生与公往还之迹,宜其深微而讳之矣。而德麟不然,宝藏其遗墨余稿,无少弃舍,此序其甲也。予问其意,德麟慨然曰:“此文章之传者也,不可使后人致恨于我。”予曰:“此正先生所谓笃行而刚信于为道者与?”〔18〕

拳拳之心,溢于言表。赵令畤对师者的坚定追随,无疑通过他对苏轼遗墨的收集行为体现出来。作为宋代重要的收藏家,他收藏乔氏《后赤壁赋图》实属合情合理。宋人李廌《德隅斋画品》中著录的画作都是赵令畤的收藏,价值甚高,而这只是赵氏藏品的冰山一角(“赵德麟藏书数万卷,蓄画数十函,皆留京师邸中,巉所评皆襄阳随轩橐中品也”〔19〕)。尽管如此,这幅《后赤壁赋图》仍然具有特殊意味,因为它是切身而沉重的。在苏轼这颗千古难逢的星宿经过颠沛流离并最终陨落之后,这幅描绘他流放之时漫游赤壁的画卷,很难不勾起幸存者的复杂情感。设想赵令畤展卷欲书的情景,过往被打压和放逐的记忆或许与东坡的音容笑貌一并浮现。于他而言,这不仅是一幅描绘故人的画卷,也不仅是保留先生遗作的史料,更是一份对他们共同遭受的崎岖命运的申诉书。碍于彼时的政治高压,他写下的题跋只引了杜甫的一首悲诗,似有千言万语而未尽;而他留下的字迹谨慎、庄严,使人不禁猜测,在这背后是怎样一种悲怆、思念又只得克制的汹涌心情呢?东坡已乘孤鹤去,但他影响下的士人还在深深地怀念他。

不过,追随东坡不但为时局难容,也不意味着一定能在身后留下清议。王巩、赵令畤均如此。《鹤林玉露》称:“东坡于世家中得王定国,于宗室中得赵德麟,奖许不容口。定国然其后乃阶梁师成以进。而德麟亦谄事谭稹……士大夫晚节持身之难如此。”〔20〕这一评价揭示出苏轼后学团体的复杂性,也必然影响了其他当世的士大夫对画作的收藏意愿。

三、“武安道”名解与“汉化蒙官”阿鲁威

对卷上第二条有名款的题跋的解读一直存在争议。题跋云:“老泉山人书赤壁梦江山景趣,一如游往,何其真哉。武安道东斋圣可谨题。”(图4)由于落款的断句含混,有学者认为应将“武安”读解为地名,“道东斋(或东斋)”为斋名,“圣可”为字〔21〕。有学者认为题者是宋徽宗朝的御史大夫毛注,因其字为“圣可”〔22〕。但是,古人落款极少以字自称,《礼记》中云:“冠而字之,敬其名也。”〔23〕因为“名以正体,字以表德”〔24〕,名是一种自示谦卑的表达,而字则往往用来供他人称呼—“居父之前称名,他人则称字也。”

几种解读相比较,《石渠宝笈》中的读法更为可取(“又武圣可跋云……”),是以“武安道”为姓名,“东斋”为号,“圣可”为字。这一读法也呈现出名与字之间的意义顺联关系。周敦颐在《通书·圣学》中有一则经典问答,或与此名号有莫大关联,其中讲道:“圣可学乎?曰:可。”〔25〕“圣可”是“安道”的延伸,“安于道则圣可为”,紧密的内涵符合古人取字的逻辑。另外,元代文学家王恽(1227—1304)有《挽武安道》〔26〕一诗,但惜无更多史料可考。若依画上题跋“梦江山景趣”一句,有江山已失之意,跋者很可能為南宋末年人。E51F507D-CFDC-4E6B-8057-72BCFCFD317B

武安道之后的痕迹,是出现于卷首的“醉乡居士”印(图5)。辽宁省博物馆藏《扁舟傲睨图》上的题诗将它与元人鲁威联系在一起。诗云:“粼粼鸭绿如掌平,往往烟峦青未了。扁舟松下结幽期,佳兴世人割昏晓。醉乡居士鲁威。”

鲁威(约1280—1350),字叔重,号东泉,活动于元泰定帝至元惠宗年间,历任泉州路总管、翰林侍讲学士、参知政事等官职〔27〕。除了是当朝的高级官员,鲁威的另一重身份标签是汉化颇深的蒙古人—其蒙名在记载中被译为“阿鲁威、阿鲁灰、阿鲁翚”等,但这一用法仅限其朝堂任职时期,此后他以“鲁”为汉姓,自称“和宋雅集对塑造学术或文学团体的重要作用,但是遴选政治集团的成员,并在群体内部建立共同的意识形态和文化认同是此类“雅集”

最根本的功能之一。更应引起我们注意的是,苏轼的声名正是梁师成政治集团中一个有力的风向标和黏合剂,这一指向在梁师成的影响力所及之处无不奏效。与苏轼交好的王巩“阶梁师成以进”而非他人,正是出于这一原因。

除了职务的优势,梁师成还有着巨大的热情收集苏轼之遗物:春渚纪闻载何?云,(东坡)先生翰墨之妙,既经崇宁大观焚毁之余,人间所藏盖一二数也。至宣和间内府复加搜访,一纸定直万钱。而梁师成以三百千取吾族人英州石桥铭,谭稹以五万钱掇沈元弼月林堂榜名三字,至于幽人释子所藏寸纸,皆为利诱,尽归诸贵。〔7〕梁师成缘何标举苏轼?即使在“是时天下禁诵轼文,其尺牍在人间者皆毁去”的情况下,梁师成仍敢诉于徽宗“先臣何罪”,使遭封禁的苏轼之文得以稍行于世。最有力的解释,是一种得不到正史承认的可能性—作为宦官的梁师成自称是“苏轼出子”,其所作所为包含了追求家族正统认可的愿望。《宋人轶事汇编》记载:“师成尝自目为苏轼之出子,与轼诸子叙拜为兄弟行。”〔8〕对于拒绝承认他身份的人,梁师成处处排挤,《宋人轶事汇编》记载:“梁师成自称东坡外子,夤缘颍滨子元老,请见通款,元老拒之。师成怒,挤之不使在朝。”

〔9〕对于尊重他出身的,则是大方异常。《朱子语类》称:“苏东坡子过,范淳夫子温,皆出梁师成门下,以父事之……师成自谓东坡遗腹子,待叔党如亲兄弟,谕宅库云:苏学士使一万贯以下,不须覆。”〔10〕而主动通款禁党的后人,比之政治的考量,更像梁师成有意进行的一种自我身份的确认。因为有着非正统的出身,梁师成反而有更强烈的意愿去获取先人之遗物。

他不但扶助“小坡”苏过,而且极有可能通过苏过获得了许多东坡遗作,尤其是其随父亲于海南谪居期间的创作。记载称:“东坡在海外,语其子过曰:‘我决不为海外人,近日颇觉有还中原气象。乃涤砚焚香,写平生所作八赋,当不脱误一字,以卜之。写毕,大喜曰:‘吾归无疑矣!后数日,廉州之命至。八赋墨迹初归梁师成,后入禁内。”〔11〕包括前后《赤壁赋》在内的八赋之珍贵无须赘言,而皆归梁师成,亦是前文之佐证。

除了标榜苏轼和收集遗物,梁师成的纪念行为会仅限于收藏苏轼有关的画作吗?彼时有乔仲常这样一幅描绘禁党之首的作品现世,除了画家的自发行为,更有可能受到了权倾朝堂且曾享书艺局之便的梁师成的直接支持。没有什么介质比书画更能不受低微身份的妨碍,并卓然有效地使自己进入“纪念苏轼”这样一条记忆锁链和血脉正统中了。梁师成不但是该幅《后赤壁赋图》的第一位所有者,也极可能是定制人与赞助者。笔者曾考证指出,与苏轼在《后赤壁赋图》中的文人造型相比,乔仲常本中的人物形象是对苏轼在黄州的流放生活的真实写照〔12〕。因此,这一画卷同时保留了苏轼的遗作与遗像,对其后人来说意义重大。

二、皇亲后学赵令畤

画面上最早的题跋(图3)书于宣和五年(1123),就在这一年的七月,徽宗皇帝重申对苏轼的禁令,“詔毁苏轼、司马光文集板,已后举人习元祐学术者,以违诏论”〔13〕。题者是宋太祖次子赵德昭的玄孙赵令畤(1064—1134),赵初字景贶,苏轼为之改作“德麟”,有《侯鲭集》《聊复集》传世。

除此图外,赵令畤存世墨迹有三:一是张激《白莲社图》(辽宁省博物馆藏)的题跋,书于政和丙申年(1116);二是唐怀素《自叙帖》(台北故宫博物院藏)拖尾处跋文,书于绍兴二年(1132);三是行书尺牍《赐茶帖》(台北故宫博物院藏),无纪年。此三幅作品流传有序,为确凿真迹。(表1)

赵令畤早年曾直接受教于黄庭坚,《侯鲭录》中的《鲁直谢宗室开府赠番罗袄诗》记载:“熙宁中,鲁直入宫教余兄弟。”元祐年间,赵令畤开始与苏轼交往。可以看到,赵令畤书法也沿袭了苏、黄的风格,从年代最早的《白莲社图》题跋到《后赤壁赋图》再到《自叙帖》,他的书风从模仿黄庭坚向学习苏轼过渡,无纪年的《赐茶帖》已是全然坡公笔意。而赤壁图上这段书法结体匀称、点画开敞、笔致苍老且收敛,与其他三幅作品比较,符合出自同手的一般规律,赵氏一贯的筋骨、气质俱在。或有论者称“四种墨迹有三种风格”〔14〕,但推敲落笔方式与间架结构,这些差异均在书家风格合理的变化范围内,《后赤壁赋图》上笔迹具有个人在过渡时期的书写特点。或许还会有人指出“其他三本书法线条润泽,唯《赤壁图》本笔墨枯涸”,但笔者于纳尔逊—阿特金斯博物馆亲观此卷后发现,这种状况其实与整卷作品的保存情形密切相关—赵氏书法的细部墨色有明显缺损,已然不是其初始状态。

字迹的差异还有着更深层的心理原因。《后赤壁赋图》对赵令畤来说极为特殊,其写作之时机、心绪皆与其他三本率性之作不同。正如题跋写道:“观东坡公赋赤壁,一如自黄泥坂游赤壁之下,听诵其赋。真杜子美所谓‘及兹烦见示,满目一凄恻。悲风生微绡,万里起古色者也。”对赵氏而言,苏轼不仅是一位交谊深厚的长辈,更是政治与文学生涯的引路人。年长他二十七岁的苏轼曾在《秋阳赋》中以充满耐心的口吻教导这位未察人间疾苦的贵族后学,赵令畤则是一副恭敬的门生面孔。二人在颍州共事期间,留下了许多交往的记录,如苏轼所写《次韵赵德麟西湖新成见怀绝句》:“壶中春色饮中仙,骑鹤东来独惘然。犹有赵陈同李郭,不妨同泛过湖船。”《碧鸡漫志》也记载称“赵德麟、李方叔皆东坡客。”〔15〕在官员任命上,苏轼也大力提携赵令畤。《宋史》记载:“元祐六年,(赵令畤)签书颍州公事时,苏轼为守,爱其才,因荐于朝。”〔16〕因为首荐未果,苏轼又在十月、十二月上书《再荐赵令畤状》《再荐宗室令畤札子》。一年半后,赵令畤终于被任命为光禄寺丞。在激烈的朝堂斗争中,同众多元祐旧党的“党羽”一样,作为苏轼门生的赵令畤无法避免被牵连的命运,他被列入元祐党籍,遭到废黜。在这荒诞的岁月中,他写道:“人世一场大梦,我生魔了十年。明窗千古探遗编,不救饥寒一点。”〔17〕超乎寻常的是,当时的险恶处境并没有动摇赵令畤追随苏轼的信念,使他如常人一般“谈苏色变”,反而使他更能感念苏公之不幸与伟大。张耒在《柯山集》中叹道:E51F507D-CFDC-4E6B-8057-72BCFCFD317B

苏公既谪岭外,其所厚善者,往往得罪。德麟亦闲废且十年,其平生与公往還之迹,宜其深微而讳之矣。而德麟不然,宝藏其遗墨余稿,无少弃舍,此序其甲也。予问其意,德麟慨然曰:“此文章之传者也,不可使后人致恨于我。”予曰:“此正先生所谓笃行而刚信于为道者与?”〔18〕

拳拳之心,溢于言表。赵令畤对师者的坚定追随,无疑通过他对苏轼遗墨的收集行为体现出来。作为宋代重要的收藏家,他收藏乔氏《后赤壁赋图》实属合情合理。宋人李廌《德隅斋画品》中著录的画作都是赵令畤的收藏,价值甚高,而这只是赵氏藏品的冰山一角(“赵德麟藏书数万卷,蓄画数十函,皆留京师邸中,巉所评皆襄阳随轩橐中品也”〔19〕)。尽管如此,这幅《后赤壁赋图》仍然具有特殊意味,因为它是切身而沉重的。在苏轼这颗千古难逢的星宿经过颠沛流离并最终陨落之后,这幅描绘他流放之时漫游赤壁的画卷,很难不勾起幸存者的复杂情感。设想赵令畤展卷欲书的情景,过往被打压和放逐的记忆或许与东坡的音容笑貌一并浮现。于他而言,这不仅是一幅描绘故人的画卷,也不仅是保留先生遗作的史料,更是一份对他们共同遭受的崎岖命运的申诉书。碍于彼时的政治高压,他写下的题跋只引了杜甫的一首悲诗,似有千言万语而未尽;而他留下的字迹谨慎、庄严,使人不禁猜测,在这背后是怎样一种悲怆、思念又只得克制的汹涌心情呢?东坡已乘孤鹤去,但他影响下的士人还在深深地怀念他。

不过,追随东坡不但为时局难容,也不意味着一定能在身后留下清议。王巩、赵令畤均如此。《鹤林玉露》称:“东坡于世家中得王定国,于宗室中得赵德麟,奖许不容口。定国然其后乃阶梁师成以进。而德麟亦谄事谭稹……士大夫晚节持身之难如此。”〔20〕这一评价揭示出苏轼后学团体的复杂性,也必然影响了其他当世的士大夫对画作的收藏意愿。

三、“武安道”名解与“汉化蒙官”阿鲁威

对卷上第二条有名款的题跋的解读一直存在争议。题跋云:“老泉山人书赤壁梦江山景趣,一如游往,何其真哉。武安道东斋圣可谨题。”(图4)

由于落款的断句含混,有学者认为应将“武安”读解为地名,“道东斋(或东斋)”为斋名,“圣可”为字〔21〕。有学者认为题者是宋徽宗朝的御史大夫毛注,因其字为“圣可”〔22〕。但是,古人落款极少以字自称,《礼记》中云:“冠而字之,敬其名也。”〔23〕因为“名以正体,字以表德”〔24〕,名是一种自示谦卑的表达,而字则往往用来供他人称呼—“居父之前称名,他人则称字也。”

几种解读相比较,《石渠宝笈》中的读法更为可取(“又武圣可跋云……”),是以“武安道”为姓名,“东斋”为号,“圣可”为字。这一读法也呈现出名与字之间的意义顺联关系。周敦颐在《通书·圣学》中有一则经典问答,或与此名号有莫大关联,其中讲道:“圣可学乎?曰:可。”〔25〕“圣可”是“安道”的延伸,“安于道则圣可为”,紧密的内涵符合古人取字的逻辑。另外,元代文学家王恽(1227—1304)有《挽武安道》〔26〕一诗,但惜无更多史料可考。若依画上题跋“梦江山景趣”一句,有江山已失之意,跋者很可能为南宋末年人。

武安道之后的痕迹,是出现于卷首的“醉乡居士”印(图5)。辽宁省博物馆藏《扁舟傲睨图》上的题诗将它与元人鲁威联系在一起。诗云:“粼粼鸭绿如掌平,往往烟峦青未了。扁舟松下结幽期,佳兴世人割昏晓。醉乡居士鲁威。”鲁威(约1280—1350),字叔重,号东泉,活动于元泰定帝至元惠宗年间,历任泉州路总管、翰林侍讲学士、参知政事等官职〔27〕。除了是当朝的高级官员,鲁威的另一重身份标签是汉化颇深的蒙古人—其蒙名在记载中被译为“阿鲁威、阿鲁灰、阿鲁翚”等,但这一用法仅限其朝堂任职时期,此后他以“鲁”为汉姓,自称“和林鲁威氏”〔28〕。

这种变化或许与鲁威于致和元年(1328)的致仕有关。离开大都后,鲁威寓居钱塘,在江南度过了十分快意的退休生活。置身文明积累深厚的江南,鲁威也深受士大夫文化影响。在这一时期,鲁威与虞集、张翥、张雨、朱德润、王沂、俞焯等文人、画家往来甚多。他不但与文士们载酒泛舟、赋诗唱和,而且书法篆刻无一不通,俨然与汉族精英别无二致。曾与鲁威同任经筵官的虞集有诗《寄鲁东泉学士》:“问讯东泉老,江南又五年。凉风鸣步屧,明月棹歌船。陪讲长怀旧,还朝独后贤。治平二三策,早晚玉阶前。”〔29〕张雨有诗云:“古来宰相神仙,有谁得似东泉老。今朝佳宴,杨枝解唱,花枝解笑……问功成身退,何须更学,鸱夷子,烟波渺。”〔30〕从诗句中可管窥鲁威在江南的闲适生活。

鲁威无疑也参与了当地书画的收藏与鉴赏活动,《扁舟傲睨图》就是其风雅之兴的证明。而描绘着前朝士大夫典范的《后赤壁赋图》,对鲁威来说,一定别有一番意味。元代统治阶层对汉族士大夫文化的兴趣,通过鲁威的生活方式折射出来,也投射到其艺术收藏的品位之中。鲁威的个案暴露出元朝的统治阶级文化与被统治阶级文化地位的相对性,在不同文化的平等角逐中,也彰显了民族融合的必然性历史趋势。

四、“遗民”赵岩与元大长公主

七则未属款的题跋之后,《后赤壁赋图》残跋部分的最后一条署名“赵岩”。这与《石渠宝笈》中的记载相符合。故宫博物院所藏残跋上的字迹与其他传世宋元作品中署名“赵岩”的字迹相同,可知是同一人书写(表2)。

除《后赤壁赋图》外,郭忠恕《升龙图》、周曾《秋塘图》、钱选《硕鼠图》、王振鹏《金明池图》、王振鹏《渍墨角抵图》、赵孟頫《汀草文鹭》、黄庭坚《自书松风阁诗》、顾恺之《洛神赋图》、柳公权小楷《度人经》卷上都曾留下他的墨迹。赵岩的名字虽然出现在多幅书画名作之后,其人其事却湮灭无闻,《元史》不载。厘清他的身份,不仅对《后赤壁赋图》的年代断定大有裨益,而且也可以为其他重量级作品的鉴藏史提供更多参考。

徐邦达曾对这位题者作过粗略考察,指出其或与南宋末的赵方家族有关:

这些题跋者大都书有官衔,其中只有赵岩一人从不具名位,更不知其为何许人。考赵题宋高宗书《洛神赋》卷后诗下钤“忠孝湖南第一家”朱文一印,按南宋末赵方,葵、范父子兄弟,都以抗元著名,范、葵又有孝名(《宋史》卷四百一十三《赵方传》,又同书,卷四百一十七《赵葵传》);赵氏为湖南衡山人,因知岩即方后,可能是范、葵的子侄辈。不具官位,又可能是太学(成均)里的人。详历待续考。〔31〕E51F507D-CFDC-4E6B-8057-72BCFCFD317B

根据笔者的考证,赵岩的确是南宋名将赵方(?—1221)的后人,但并非如徐先生所说是赵葵(1186—1266)、赵范的子侄,而是赵葵仲子赵淇(1239—1307)一脉的长孙,因为张图南的墓志铭中提到“宋名臣赵忠肃公有玄孙曰岩”〔32〕,赵方之孙赵淇的墓志铭中又有“孙男六人岩以祖荫当补官”〔33〕的记载。如此可知,赵岩并非不具官位,而是通过荫官的方式在元廷任职。至于他的具体官职,由于他曾在泰定二年(1325)撰写《应昌路曼陀山新建龙兴寺记》《应昌路新建儒学记》与《全宁路新建儒学记》,均署“长住承事郎同知常宁州事赵岩撰并书”,可见当时赵岩的职位为承事郎和知州事,是参与管辖湖南地区的文官。

赵岩既然出身于“一门一品如今有,三世三忠自古无”的忠孝之家,高祖父赵方、曾祖父赵葵之死还被时人视作一代将星的坠落〔34〕,他是如何从宋臣变成元臣的呢?据《宋史》载,德祐年间,赵淇兄弟赵溍在南宋行廷负隅顽抗时“弃城遁”,兄弟二人后又因为谄媚贾似道而被罢官〔35〕。据《赵文惠公神道碑》记载,赵淇在兄弟皆殉国后,于德祐三年(1277)投降元军,之后被忽必烈任命为湖南道宣慰使:“朝廷抚有四方之初,民心犹有未定,尚因其素所信服者而用之,故以公镇湖南者七年。”〔36〕显然,这是元室利用赵家世代在湖南的影响力以巩固南方统治的怀柔之策,而赵氏自赵淇一辈已为元廷官员。

关于赵岩的生平,还有一段经历非常重要。元人孔齐在《静斋至正直记》中记载:

长沙赵岩,字鲁瞻,居溧阳,冀公南仲丞相之裔也。遭遇鲁王,尝在大长公主宫中应旨。立赋八首七言律诗宫词,公主赏赐甚盛。出门,凡金银器皿,皆碎而分,惠宫中从者及寒士。后遭谤遂退居江南……鲁瞻醉后可顷刻赋诗百篇,有丁仲容之才思,时人皆推慕之,因不得志日饮酒,醉而病死,遗骨归长沙。〔37〕

鲁国大长公主祥哥剌吉(1283—1331)是忽必烈的曾孙女、元武宗和元仁宗的姐妹,多次受封,政治地位极为尊贵。同时,她也是元代重要的收藏家。袁桷在《皇姑鲁国大长公主图画奉教题》〔38〕中著录了大长公主拥有的41件古书画,皆是精品;此外还有董源的《溪山风雨图》、梁楷《王羲之书扇图》、柳公权《度人经》卷、刘松年《猿猴献果图》与《画罗汉》、萧照《江山图》、崔白《寒雀图》、钱选《白莲图》等见于其他著录,可见公主的收藏品级与趣味。而赵岩曾备受公主喜爱,多次奉命为藏品题诗,包括《游春图》《硕鼠图》《自书松风阁诗》《度人经》《秋塘图》《渍墨角抵图》和画作遗失的《题画七言绝句》(书法藏台北故宫博物院)等等。

通过赵岩留下的多款诗作,可以发现他与《静斋至正直记》中“有丁仲容之才思”的称赞相符。上述记载还显示,因为文采出众,赵岩曾被大长公主厚赏,不过领赏出门后即将金银器皿一律打碎,并分给众人。这除了说明他好善乐施、为人豪爽,也暗示了赵岩与宫廷的微妙关系—他对于大长公主的赏赐或许是不愿接受,或许是不甚在意。这同时暗示出他在异族统治者身边的生活不尽是顺心如意的,而他后来的命运也印证了这一点:赵岩最终因不得志而饮酒醉死。

赵岩的生卒年虽无史料可参,但他参与了至治三年(1323)间大长公主组织的天庆寺雅集,并且有三篇传世文书写于泰定二年(1325),其中两篇与大长公主密切相关〔39〕,将赵岩在朝堂的活跃时期定为至治、泰定年间(1321—1328)前后应无异议。六年后大长公主去世,而赵岩“遭谤,遂退居江南”发生在此后。大长公主的祖父元裕宗生年为淳祐三年(1243),赵岩的祖父赵淇生年为嘉熙三年(1239),相差不大,大长公主与赵岩也极有可能是同龄人。作为《后赤壁赋图》上的最后一则题跋,这也为画卷流传的年代划定了大概的下限。

从家世和际遇来说,赵岩是在元朝为官的汉人群体的一个缩影,更是充满文化自省精神的元代文人的代表。他在这幅《后赤壁赋图》上留下的题诗“江卷千堆雪浪寒,云岚如画忆凭阑,重游赤壁人何处,谁把江山作画看”,以“忆”为诗眼,充满了追思故国的幽深曲折的意味。卷上并没有大长公主常用的“皇姊图书”与“皇姊珍玩”等印章,可见该图并非是皇家收藏。在此图上题诗是赵岩的私人行为,而这在他题写的其他书画作品中极为罕见。接触这件不属于皇室收藏的作品,极可能发生在赵岩退居江南之后,这与鲁威印章所显示的收藏地域具有一致性。

小结

在以往研究中,板仓圣哲认为此图是包括梁师成在内的苏轼弟子追忆苏轼周边艺术网络的媒介〔40〕,薛磊指出画面上的苏轼肖像和风景元素代表了被苏轼拥趸者共同分享的记忆〔41〕。我們进一步发现,在对苏轼的纪念之外,《后赤壁赋图》承载了更多超出画面的意义。对梁师成而言,《后赤壁赋图》寄托了对正统出身的孜孜追求;对赵令畤而言,这幅作品意味着对信念的宣泄和共同命运的书写;对鲁威而言,它是通向繁荣的汉人士族文化的入口;对武安道而言,它承载着对失落故国的想象;对赵岩而言,它又是元代遗民建立自我身份认同的信物。由宋入元,从梁师成、赵德麟到鲁威、武圣可、赵岩,从身世遭遇到家国身份之认同,图像的意义也随收藏者的时代角色的不同而变化。

如同哲学家卡尔·波普尔所说:“不可能有一部‘真正如实表现过去的历史;只能有各种历史的解释,而且没有一种解释是最后的解释;因此每一代人有权利去作出自己的解释。”〔42〕事实上,自《后赤壁赋》诞生之日起,“苏轼与赤壁”,作为一个经诗赋、书法、绘画反复描绘而成的复合意象,就已在酝酿与变化之中。一代代人赋予它新的价值,使它的意义世界愈加博大复杂。除上述有史可查的题跋者外,其他题跋皆不署款,但仍可以看出,从“思故人”到“梦江山”,再到“物是人非的空幻”的情感趋向随着文本之丰富而凸显,这也是画作意义的累积。这些累积的痕迹,同除作者之外的那些不知名者、不具名者的记忆一样,深刻影响了作品的意义世界,构成了作品的内在维度。E51F507D-CFDC-4E6B-8057-72BCFCFD317B