疫情知识、媒介使用与疫情空间分布对公众的心理冲击

王鑫鑫, 史兴民, 杜芳悦, 李雪萍

(陕西师范大学 地理科学与旅游学院, 西安 710119)

自2019年12月开始,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情在国内多次反复暴发。这次疫情,是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件[1]。突发性公共卫生事件不仅会导致即时生命伤亡和经济损失,而且公众经历突发性公共卫生事件后会出现大量心理问题[2],例如,疑病、恐慌、焦虑、抑郁和强迫等[3]。再加之疫情期间公众都居家隔离,封闭的空间更加剧了心理问题的滋生。另外,由于疫情信息多通过网络传播,网络信息的快速性和包容性导致其传递的信息良莠不齐,其中包含的虚假信息和负面信息也有可能对公众造成心理应激从而导致焦虑等心理疾病。

通过CiteSpace软件对新冠肺炎心理学领域的关键词进行统计分析,以期明确该领域的研究热点。结果发现:“大学生”、“焦虑”、“疫情防控”、“心理干预”、“医护人员”等为该领域的高频关键词,这表示此前研究多关注医护人员和大学生群体。然而,新冠肺炎疫情不仅对上述人群造成影响,还影响其他群体。而且不同性别、年龄和居住地区的公众,心理状况都存在差异[4]。此次疫情对哪些公众造成的心理冲击更大?对于疫情知识而言,公众对新冠肺炎的流行病学知识、病原学知识和预防知识的了解程度会显著影响其恐惧心理[5]。但是疫情知识对公众疫情期间其他心理状况是否有影响?对于媒介使用而言,在新冠肺炎疫情期间,网络媒介传播的信息量与公众接受和处理信息能力不匹配,这种信息过载或共情会给公众心理状况带来负面的影响[6]。那么,媒介使用渠道和疫情信息阅读时长是否会对公众疫情期间的心理状况产生影响?另外,汶川地震和非典疫情期间的心理研究均表明公众距离受灾地区或疫区越近,心理状况越差。对于新冠肺炎疫情这种心理“涟漪效应”[7]现象是否也存在?这些疑问是本研究的主要内容。

由于个体所处疫情环境和人口统计学特征不同,公众在面临疫情威胁时也会出现不同的心理状况。例如,众多研究评价了公众在疫情期间的焦虑和抑郁状况[8]。重大突发性公共卫生事件和突发性灾害由于突发性和不可预测性,再加之公众的盲目行动,极易在人群中造成混乱,引发恐慌[9]。疫情对公众的心理影响主要包括:难过、焦虑、恐惧和自信等[10-11]。有研究关注微博和微信[12-13]等媒介传递的疫情信息对公众心理的影响,但电视、抖音、快手和媒体门户网站等媒介也会对公众心理造成影响。对于疫情空间分布对公众心理影响的研究方面,大部分研究多关注确诊病例[14],但疑似病例的不确定性和隐匿传播风险可能会对公众心理造成更大的影响;苏芳等[15]研究指出疫区公众的负面心理要多于非疫区的公众,疫情集中地的地理距离越近,公众的心理应激反应越强。但未有研究选取由远及近的空间单元作为变量,并纳入计量模型验证这一结果。

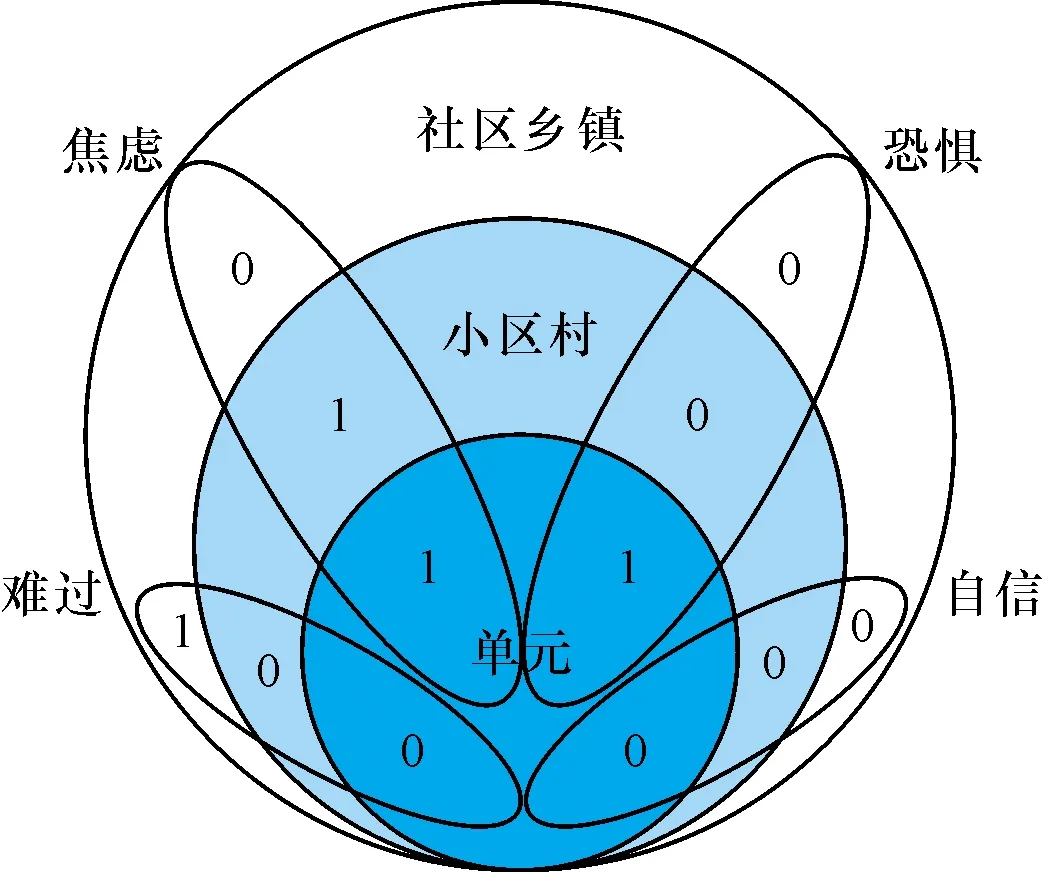

基于此,本研究采用线上和线下相结合的方式调研了新冠肺炎疫情期间公众的4种心理状况(难过、焦虑、恐惧和自信)、公众对新冠肺炎基本知识的了解程度、公众疫情期间媒介使用渠道和使用时长、公众所在地3个由远及近的中小空间单元(社区乡镇、小区村和单元)中是否存在疑似病例以及相关人口统计学特征等。使用有序Logistic回归模型来分析疫情知识、媒介使用和疫情空间分布(疑似病例距离受访者的距离)等变量对公众疫情期间4种心理的影响,并通过韦恩图对疫情空间分布维度的结果进行了直观地展示,研究内容具有一定的创新性。以期为国家公共卫生管理部门疫情心理防控提供参考。

1 数据与方法

1.1 问卷设计

本研究设计的调查问卷主要包括5个部分:(1)新冠肺炎疫情期间公众的心理状况,包括公众在疫情期间的4种心理:①疫情或者疫情中发生的事物让公众感到难过的程度,与基本情绪“哀”相近;②疫情或者疫情中发生的事物让公众感到焦虑的程度;③疫情或者疫情中发生的事物让公众感到恐惧的程度;④公众对于我国制度和体制能战胜新冠肺炎疫情,国家和政府能够积极应对新冠肺炎疫情,自身能够成功应对新冠肺炎疫情以及疫情未来向好发展趋势的自信程度;(2)疫情知识:包括新冠肺炎的主要症状、传播途径、检测确诊的方法和病毒杀灭方法等8个问题;(3)公众获取疫情信息所使用的媒介及阅读时间;(4)为了明确疫情空间分布对公众心理状况的影响,统计了调研对象所在的社区乡镇、小区村和单元是否存在疑似病例;(5)人口统计学特征资料:包括性别、年龄、居住地、最高学历和家庭收入。

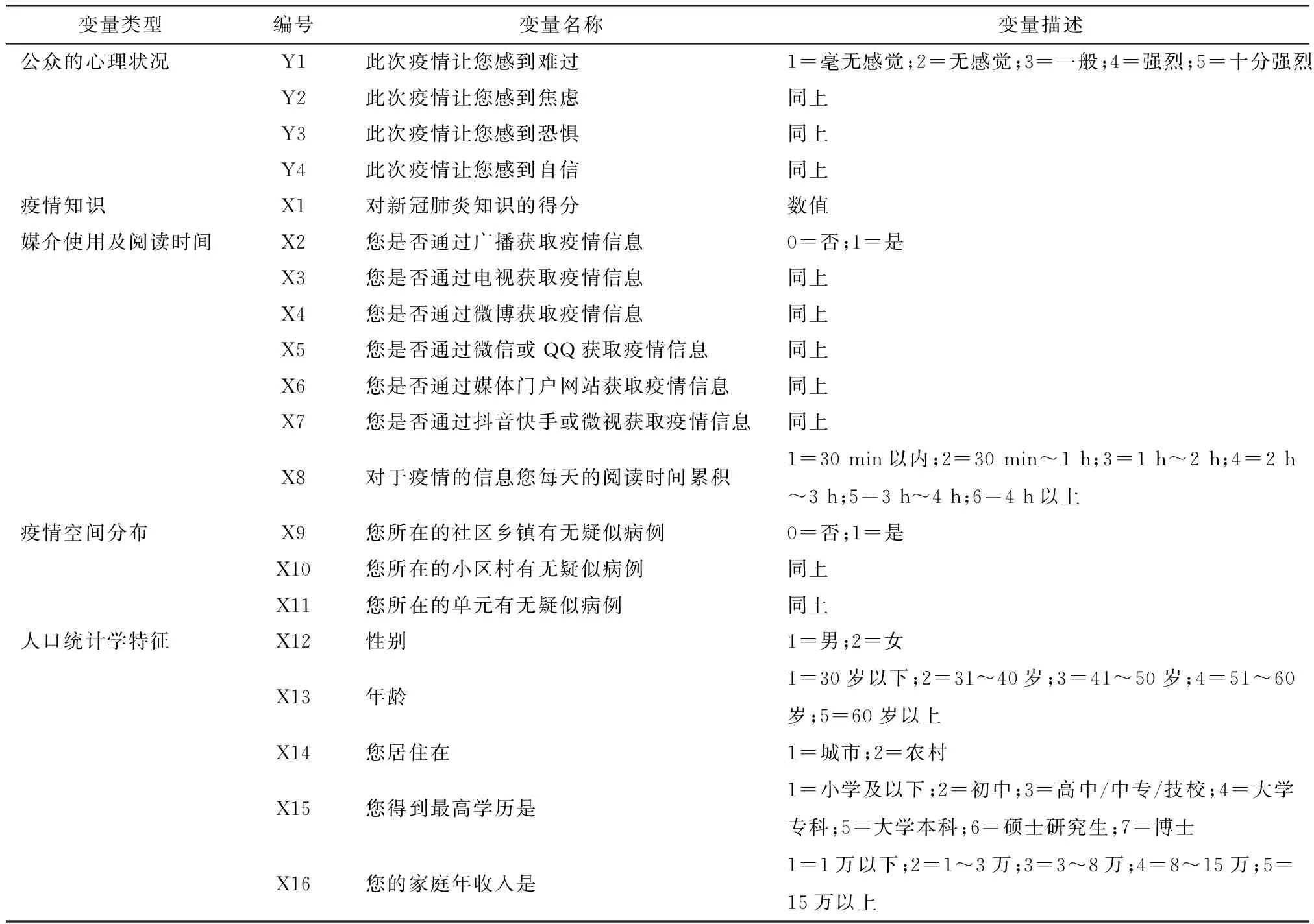

对新冠肺炎疫情期间公众的心理状况部分,采取5点李克特量表来度量。对疫情知识部分采取赋分制,总分21分。单选和多选题选对得1分,错选或不知道得0分。媒介使用和疑似病例的分布部分采取二元选项(是或否)进行度量。变量定义见表1。

表1 调查问卷中的变量名称及赋值Table 1 Names and assignments of variables in questionnaire

1.2 问卷收集

2020年2月18日至7月29日,采取线上和线下相结合的方式进行问卷收集。线上调研基于问卷星平台进行,采取滚雪球的调研方式。将问卷通过微信或QQ等网络平台散发,邀请公众自愿填写,并呼吁一级公众在其社交圈内向外扩散,以此获得更多的关注。线下调研采取面对面访谈方式。本次调研共收集问卷1 200份,有效问卷1 183份(线上1 015份,线下168份),有效回收率98.58%。

1.3 研究方法

由于本文探讨的新冠肺炎疫情期间公众的心理状况为有序的分类变量,则可以使用有序Logistic回归模型分析其影响因素。新冠肺炎期间公众的心理状况有5个等级,因此可以建立累计Logistic回归模型如下:

(1)

式中Pj=P(Y=j),j=1,2,3,4,5。Pj表示新冠肺炎期间公众的心理状况属于j级别时的概率;X表示影响新冠肺炎期间公众的心理状况的因素;β是一组与X对应的斜率变量,即回归系数;αj为第j个模型的截距。

2 结果

2.1 描述性统计

2.1.1 基本信息

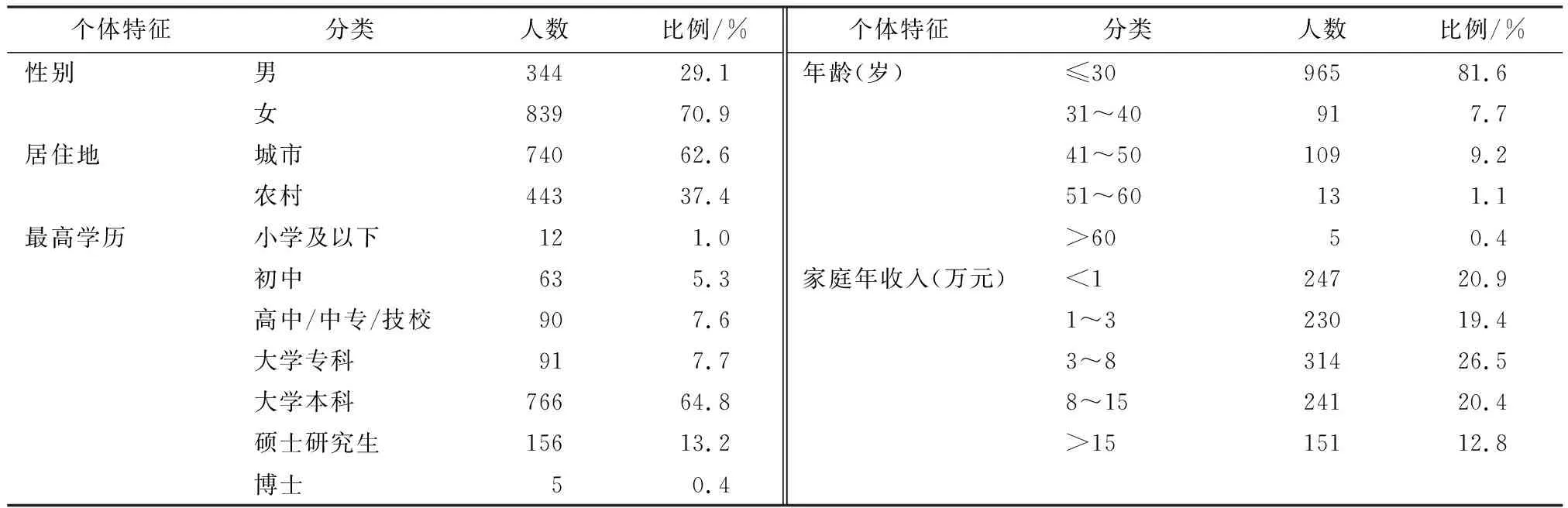

表2表明,样本中女性较多(70.9%);且受访者年龄多在30岁以下(81.6%);这些受访者大多居住在城市(62.6%);他们的文化程度多为大学本科(64.8%);家庭收入多在3~8万元之间(26.5%)。

表2 样本的基本信息Table 2 The basic information of samples

2.1.2 疫情期间公众的心理状况

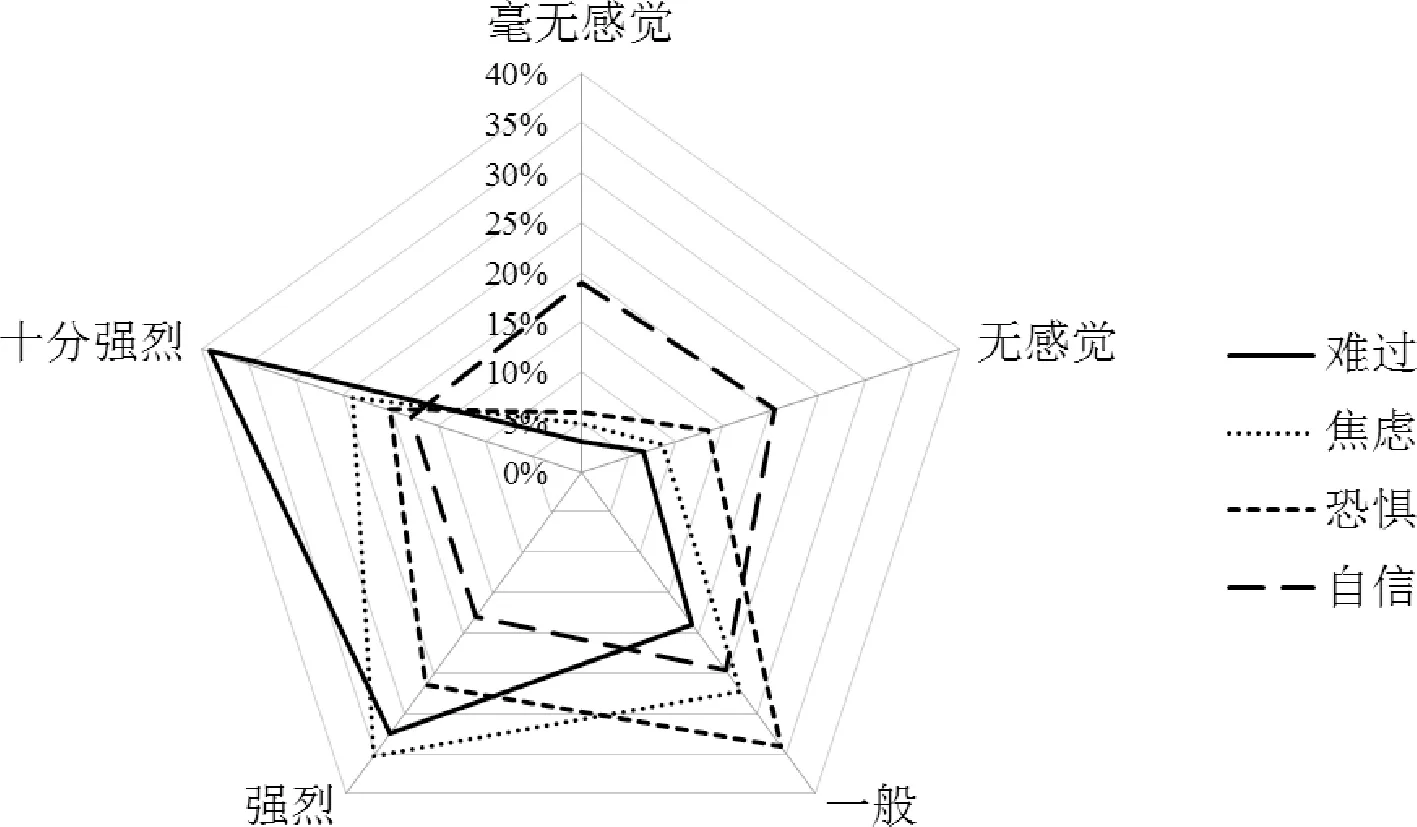

图1表明,新冠肺炎疫情期间公众的心理状况总体较差。具体来说,39.1%的受访者表现出十分强烈的难过;35.2%受访者称自己在疫情期间有强烈的焦虑心理;34.1%的受访者表示自己对新冠肺炎疫情感到一般的恐惧;仅有24.7%的受访者在疫情期间呈现出自信的心理状态。

图1 新冠肺炎疫情期间公众的心理状况Figure 1 The psychological state of the public during the COVID-19 outbreak

2.1.3 疫情的空间分布状况

1.2 方法 由两名专业的皮肤科医生在自然光线下对儿童的皮肤状况进行检验,并作相关记录,主要包括性别、年龄、诊断病种、发病部位、病变程度、病程、治疗情况,纳入的主要皮肤病包括湿疹、单纯糠疹、寻常型鱼鳞病、丘疹性荨麻疹、感染性皮肤病、接触性皮炎等,并进行动态的随访,随访时间为28 d。

图2表明,随着社区乡镇-小区村-单元空间的不断接近,疑似病例的数量也呈现出迅速下降的趋势。国家要求基层医疗卫生机构充分发挥其在疫情防控中的“网底”作用,加之基层公共卫生管理部门的卫生宣传和健康教育,疫情防控效果显著。疑似病例的空间分布也符合实际情况。

图2 新冠肺炎疫情期间疑似病例的空间分布状况Figure 2 Spatial distribution of suspected cases during COVID-19 outbreak

2.2 回归结果

2.2.1 公众感到难过的回归结果

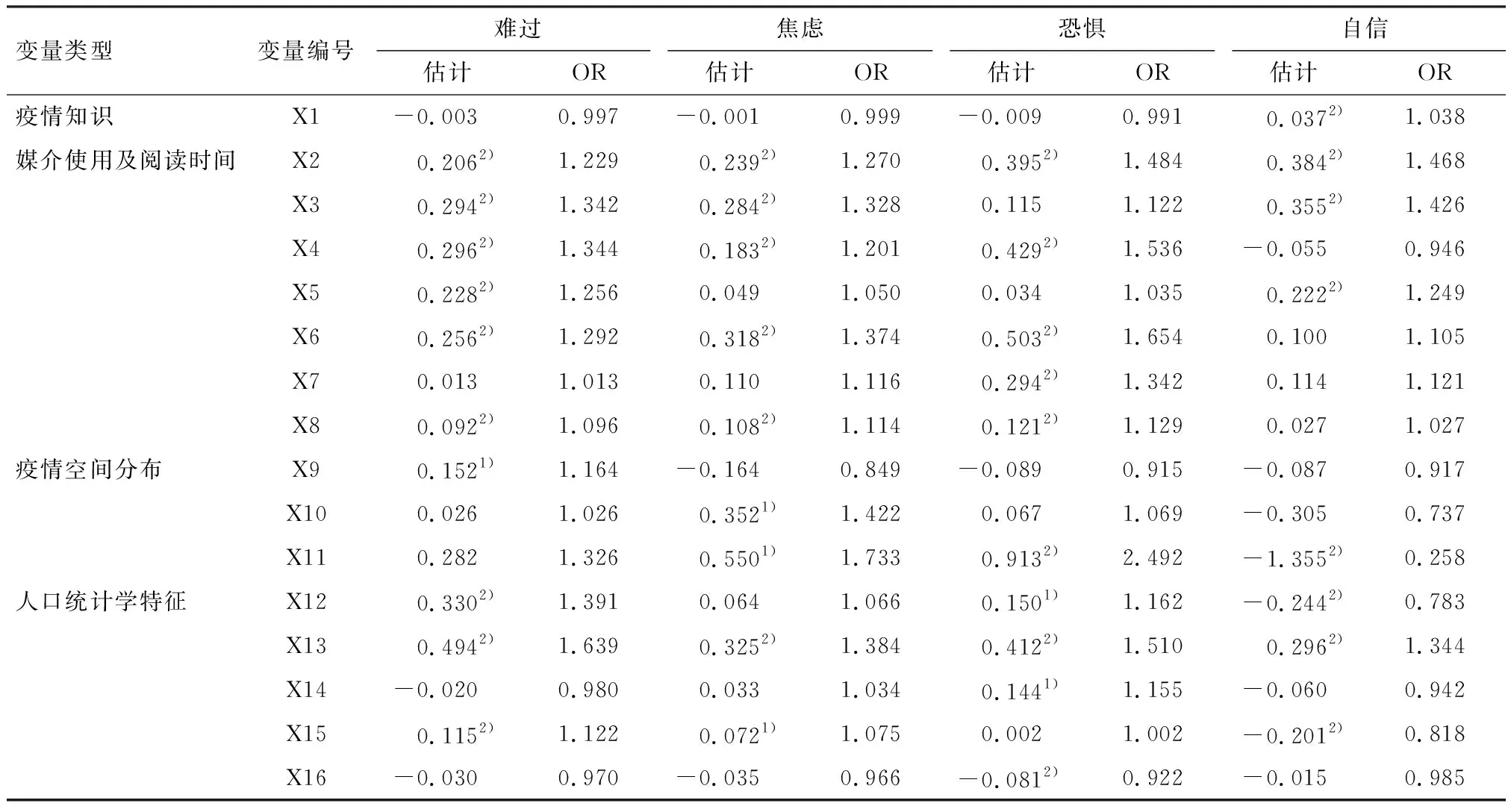

(1)表3结果表明,疫情知识得分并不是导致公众难过的影响因素。(2)在媒介使用及阅读时间方面,通过广播、电视、微博、微信、QQ和媒体门户网站获取疫情信息的公众更容易感到难过,而抖音、快手和微视推送的疫情信息并未对公众的难过心理产生显著的影响。公众每天阅读疫情信息的时间越长越容易感到难过,且阅读时间每增加一个等级,公众感到难过增加一个等级的可能性增加为1.096倍。(3)在疫情空间分布方面,社区乡镇存在疑似病例的公众更容易难过,且社区乡镇有疑似病例的公众比没有疑似病例的公众难过的可能性增加了1.164倍。(4)人口统计学变量中性别、年龄和最高学历都对公众的难过心理有显著的正向影响。具体来说,面对新冠肺炎疫情,女性、老年人和高学历公众更容易感到难过。

表3 有序Logistic回归模型的回归结果Table 3 The results of ordinal logistic regression model

2.2.2 公众感到焦虑的回归结果

(1)疫情知识得分并不是导致公众焦虑的影响因素。(2)在媒介使用及阅读时间方面,通过广播、电视、微博和媒体门户网站获取疫情信息的公众更容易感到焦虑,而抖音、快手、微视、微信和QQ推送的疫情信息并未对公众的焦虑心理产生显著影响。每天长时间阅读疫情信息的公众更容易感到焦虑,且阅读时间每增加一个等级,公众感到焦虑增加一个等级的可能性增加为1.114倍。(3)在疫情空间分布方面,小区村和所在单元存在疑似病例的公众更容易焦虑,且与小区村和所在单元没有疑似病例存在的公众相比,他们焦虑的可能性分别增加了1.422倍和1.733倍。(4)人口统计学变量中,老年人和高学历的公众面对疫情更容易感到焦虑。

2.2.3 公众感到恐惧的回归结果

(1)疫情知识得分并不是导致公众恐惧的影响因素。(2)在媒介使用及阅读时间方面,通过广播、微博、媒体门户网站、抖音、快手和微视获取疫情信息的公众更容易感到恐惧。每天长时间阅读疫情信息的公众更容易感到恐惧,且阅读时间每增加一个等级,公众感到恐惧增加一个等级的可能性增加为1.129倍。(3)在疫情空间分布方面,所在单元有疑似病例的公众更容易恐惧,且与所在单元没有疑似病例的公众相比,他们恐惧的可能性增加了2.492倍。(4)在人口统计学变量中,性别、年龄和居住地都对公众的恐惧心理有显著的正向影响。具体来说,面对新冠肺炎疫情,女性比男性更容易感到恐惧;年龄越大的公众越容易感到恐惧;居住在农村的公众比居住在城市的公众更容易感到恐惧。而公众的家庭收入对他们的恐惧心理有显著的负向影响。家庭收入越低的公众越容易感到恐惧,且家庭收入每降低一个等级,公众对新冠肺炎疫情感到恐惧增加一个等级的可能性增加为0.922倍。

2.2.4 公众感到自信的回归结果

(1)疫情知识得分对公众的自信心理有显著的正向影响。公众的疫情知识得分越高,他们面对疫情更容易感到自信。(2)在媒介使用及阅读时间方面,通过广播、电视、微信和QQ获取疫情信息的公众更容易感到自信。(3)在疫情空间分布方面,所在单元没有疑似病例的公众会更加自信,且与所在单元有疑似病例的公众相比,他们感到自信的可能性增加了0.258倍。(4)在人口统计学变量中,年龄对公众的自信心理有显著的正向影响,但性别和最高学历对其有显著的负向影响。具体来说,面对新冠肺炎疫情,老年人更加自信,男性比女性更加自信,学历低的公众更加自信。

3 讨论

3.1 媒介使用及阅读时间对公众心理状况的影响

(1)不同媒介使用对公众心理状况有不同影响。广播和电视属于传统媒体,其发布的疫情信息较为积极向上且真实可靠;微博和媒体门户网站属于新兴媒体,其信息获取时效高,传播效率快,且传播信息繁杂[16];微信和QQ为社交媒体,是疫情期间公众交流沟通和排解负面压抑情绪的重要渠道;而抖音、快手和微视为现流行的短视频自媒体平台,主要用于消遣娱乐。在新冠肺炎疫情中,不同类型媒介在内容供应和导向上存在差异,因此对公众的心理状况也有不同的影响。

(2)长时间阅读疫情信息对公众负面心理影响较大。过度关注疫情信息,会对人体大脑造成重复性刺激并降低其兴奋阈值,进而引发情感障碍;且长时间阅读疫情信息的公众,遇到虚假疫情信息的可能性更大。当个体感知到信息冗余与虚假信息时,会因信息过载陷入疫情信息茧房,诱发心理问题。因此,公众每天阅读疫情信息时间越长,越容易产生难过、焦虑和恐惧等心理问题[17-18]。

3.2 疫情空间分布对公众心理状况的影响

在突发公共卫生事件中身处不同地区公众的心理状态可能呈现出“涟漪效应”,即越靠近危机事件中心区域,人们对事件的风险认知和负性情绪越高。图3表明,随着疑似病例空间分布(社区乡镇-小区村-单元)不断接近公众,公众的心理情绪呈现出(难过-焦虑-焦虑/恐惧/不自信)逐渐激烈的状态,且回归结果的优势比(1.164-1.422-1.733/2.492/0.258)也逐渐增大。这表明,随着疑似病例空间分布上不断接近公众,公众的心理反应会逐渐激烈,由起初的难过过渡为焦虑最后变为对新冠肺炎的焦虑恐惧和对未来的不自信的可能性也逐渐增大。李华强等[19]发现汶川地震中处于地震带上的重灾区公众在风险认知以及心理健康水平上都显著高于非重灾区公众。温芳芳等[7]也指出距离重灾区空间越近或疫情越严重地区的公众对疫情信息的风险认知和焦虑情绪均显著高于其他地区,表现出“涟漪效应”的趋势。这都与本文的研究结果一致。

0:公众心理没有受到疑似病例的影响;1:公众心理受到疑似病例的影响图3 疫情空间分布对公众心理状况影响的维恩图Figure 3 Venn diagram of the effect of spatial distribution of epidemic on public psychological status

3.3 人口统计学特征对公众心理状况的影响

(1)对于难过心理而言:与男性相比,女性在感情和直觉维度占优势,同理心更强的女性面对疫情更容易感到难过[20]。年龄大的公众有心理问题的几率较高且为新冠肺炎的易感人群,脆弱心理和高感染风险使他们面对疫情更容易感到难过。高学历公众有更强的国家责任感,眼界开阔,关注到了疫情对公众健康和公共卫生事业的冲击,所以面对疫情更容易感到难过,这与SARS期间的相关研究结果一致[21]。

(2)对于焦虑心理而言:年龄越大的公众在生理和心理上都更脆弱,且他们适应和预防重大社会风险的能力也更弱,这导致其面对疫情更容易焦虑不安。高学历公众获取信息渠道多,接触到疫情信息的频率高,更容易被疫情信息“掌控”而陷入焦虑。但有研究指出低学历公众由于卫生教育水平总体较为低下,所以在面临疫情时,整体医学基本知识较差,无法进行积极有效应对,更容易产生焦虑[22],这与本文的研究结果不同。

(3)对于恐惧心理而言:女性对畏惧情绪反应较男性敏感,她们容易过度关注疫情中的负面信息从而陷入恐惧紧张[23]。由于农村医疗卫生条件和社会观念都比较落后,且农村疫情信息闭塞,公众的疫情风险感知可能存在社会放大效应[24],因此农村公众面临疫情更容易恐慌。家庭收入少的公众由于缺乏物质资本抵御突发公共卫生事件,进而产生无保障感和社会危机感,陷入对疫情的恐惧。

(4)对于自信心理而言:男性在生理和心理上较女性而言更有优势,所以对待疫情更加自信。年龄大的公众大都经历过SARS,抗疫必胜心理坚定。且老年人群获取信息的主要途径为电视、广播和报纸等传统媒体[6],他们接触的疫情信息多正面且信息过载的可能性较小,所以对待疫情较为自信。以往研究指出,高学历者心理健康状况相比于低学历者受疫情的负面影响更大[25]。这可能是因为低学历者受自身知识和眼界的限制,没有关注到疫情对社会、公共卫生和经济发展的影响,所以其面对疫情更加自信。

4 结论与建议

4.1 结论

新冠肺炎疫情期间公众的心理状况总体较差。公众的疫情知识得分对他们的心理影响不显著;在媒介使用方面,通过广播、电视、微博和媒体门户网站获取疫情信息的公众心理更容易受到影响,且多为负面心理;公众每天浏览疫情信息越久,心理越容易受到影响;随着疑似病例空间分布上不断接近公众,公众的心理反应会逐渐激烈;面对疫情,女性比男性更容易有消极心理,老年人和高学历者的心理更容易被疫情波及。

4.2 建议

(1)公共卫生管理部门应加强与信息管理部门的合作,共同推动疫情信息的规范发布,减少不实和负面疫情信息对公众心理的冲击。(2)各级公共卫生管理部门应协同合作,做好疑似病例的追踪和隔离,同时对疑似病例周边公众进行宣传教育和心理疏导,避免公众陷入新冠肺炎疫情的心理“涟漪效应”。(3)公共卫生管理部门在疫情防控中不仅要关注生理易感人群,也应关注心理易感人群。具体而言,公共卫生管理部门应加强对女性、老年人和高学历公众的宣传教育和心理诊疗,避免其持续陷入负面心理进而诱发健康风险。

作者贡献声明

王鑫鑫:发放问卷,统计分析数据,撰写论文;史兴民:提出研究主题和思路,修改论文;杜芳悦:前期问卷设计,参与问卷数据收集工作;李雪萍:论文撰写相关模型分析,修改论文。

利益冲突声明

本研究未受到企业、公司等第三方资助,不存在潜在利益冲突。