地方政府环境治理压力会“挤出”企业绿色创新吗?

王分棉 贺佳

摘要 企业环境污染行为能否在根本上得到遏制,在很大程度上取决于地方政府对环境政策的执行力度。以往研究更多地关注了地方政府放松环境管制对企业污染行为的影响,而尚未关注地方政府环境管制动机增强后会对企业绿色创新产生什么影响。文章以《环境空气质量标准》为外生政策冲击,研究了空气质量新标准实施引致的地方政府治理动机变化对企业绿色创新的影响。基于2004—2018年中国A股上市公司数据,运用三重差分(DDD)分析法,通过比较新标准实施前后、试点城市相对于非试点城市、重污染行业相对于轻污染行业,企业绿色发明申请量是否变化来检验地方政府环境治理压力对企业绿色创新的影响。研究发现:①2012年新标准第一阶段方案实施后,74个试点城市地方政府环境治理压力对重污染企业绿色创新的“挤出”效应显著高于轻污染企业,并且经过稳健性检验结果依然稳健。②经异质性分析发现,2013年新标准第二阶段方案在190个试点城市实施后上述“挤出”效应不再显著;相对于非国有企业,地方政府环境治理压力对国有重污染企业产生的“挤出”效应更为显著;将第一和第二阶段实施方案引入同一模型进行整体分析后上述研究结论依然稳健。③从影响机制来看,新标准实施引致的地方政府环境治理压力增大对企业绿色创新产生的“挤出”效应是因试点城市重污染企业大幅增加环保投资而擠占了绿色创新资源而导致的,在第二实施阶段,试点城市重污染企业不再大幅增加环保投资后,对绿色创新的“挤出”效应也不再显著。这意味着,中央政府制定合理的环境规制可以有效激发地方政府环境治理动机。因此,地方政府需要加大对污染企业的环保补助和绿色创新资源支持,以有效缓解因企业大幅增加的环保投资而挤占的绿色创新资源。

关键词 地方政府;环境规制;绿色创新;三重差分

中图分类号 F424 文献标志码 A 文章编号1002-2104(2022)02-0140-11 DOI:DOI:10.12062/cpre.20211118

2017年党的十九大提出将推动绿色发展明确为生态文明建设的首要任务,并提出要着力解决突出的环境问题,推进中国经济高质量发展[1],而绿色创新已成为推进中国经济高质量发展的关键因素[2]。此外,绿色创新在2019年国家发展和改革委和中华人民共和国科学技术部联合发布《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》后,首次进入党内最高纲领性文件,成为中国生态文明建设的重要任务[3]。因此,研究如何加快企业绿色创新已成为推进生态文明建设和经济高质量发展的重大现实问题。以往研究表明环境规制是影响企业绿色创新的重要因素[2-5],而环境规制对企业绿色创新的影响效果会受到中央政府、地方政府和企业三个层面因素的共同影响,其中环境政策由中央政府统一制定,地方政府负责贯彻执行[6],而企业是污染主体,是政府监管的对象,所以企业的环境污染行为能否在根本上得到遏制,在很大程度上取决于地方政府对环境政策的执行力度[6],以及企业对环境规制的回应策略[7]。为了激励地方政府加强环境治理,近年来国家已经出台了一系列政策把环境绩效作为考核地方政府官员的重要指标。然而与中央政府环境治理重压不相称的是,地方政府在政绩诉求的激励下为发展地方经济,默许甚至纵容企业的超标排污[8],此外,地方政府在环境治理上曾一度呈现出“逐底竞争”特征[9],从而导致环境规制很难达到应有的效果[10]。尽管环境绩效在地方官员的政绩考核体系中逐步加强,地方政府却通过操纵、隐瞒或“策略性”修改环境质量数据以应对中央政府严格的环境绩效考核[11]。可见,地方政府环境治理动机缺失是导致环境治理失效的关键因素[7],而地方政府监管放松则会进一步导致企业对环境不负责任而不利于企业绿色创新[12]。那么,如果地方政府环境治理动机变化后是否会对企业绿色创新产生影响呢?对企业绿色创新的影响机制是什么?以往研究尚未关注上述问题,文章则重点研究上述问题以洞察地方政府环境治理动机变化对企业绿色创新的影响。

1 文献综述与研究假设

1.1 文献综述

以往关于环境规制对企业绿色创新的影响已形成三种观点[2]:①环境规制对企业绿色创新有正向影响。“波特假说”指出环境规制通过施加外部压力促使企业利用技术创新来减少污染排放[13],如齐绍洲等[4],王锋正等[6],Fron‑ del 等[14],徐佳等[15]都发现环境规制有利于帮助企业克服组织惰性促进绿色创新,支持了“波特假说”。②环境规制对企业绿色创新有负向影响。一些学者认为环境规制会增加企业的降污减排压力,导致企业的生产成本上升,从而对企业创新资源产生“挤出效应”[16-19]。如Kneller 等[18]发现严格的环境规制对企业研发投入产生了“挤出效应”。③异质性环境规制对企业绿色创新的影响存在较大差异。如李青原等[20]发现征收排污费可以“倒逼”企业绿色创新,但环境补助却对企业的创新资源投入产生了“挤出”效应; Jaffe 等[21],胡珺等[22]也提出相对于强制型环境规制,市场型环境规制因能提供柔性激励而有效促进了企业创新;此外,王珍愚等[23]研究表明环境规制对企业绿色创新的影响趋势呈先抑制后促进的“U”型曲线。

以往研究之所以得出不一致的研究结论,是因为环境规制对企业绿色创新的影响机制会受到诸多因素影响[24],其中一种可能的原因是地方政府对环境规制的“非完全执行”导致的[6,10]。一种观点认为地方政府在晋升激励下发展地方经济,放松了环境监管标准[8],以牺牲环境为代价允许重污染企业的发展形成“政企合谋”而导致环境污染治理成为难题[25-27],如梁平汉等[8],Jia[26],聂辉华[27]都发现地方政府和污染企业容易形成“政企合谋”,从而导致地方政府放松对企业污染行为的监管;郭峰等[28]提出地方政府为了发展当地经济,默许甚至纵容污染企业的非法排污行为,从而导致环境治理失效。还有一种观点提出地方政府间环境治理策略是影响环境规制执行力度的重要因素[25,29],因为地方政府是环境规制的执行主体,拥有执行环境规制的自由裁量权[25],从而可以选择执行环境规制强度水平,如 Fredriksson 等[30]发现地方政府在环境规制执行中存在着“逐底竞争”现象,甚至会牺牲环境保护来吸引污染企业的投资;刘洁等[31]发现地方政府间的“逐底竞争”促进了高污染企业的发展。然而,以往研究主要是基于“地方政府-企业”和“地方政府-地方政府”间相互作用的视角研究了地方政府的环境规制执行力度,却忽略了地方政府自身治理动机变化对环境规制执行的影响。此外,以往研究只关注了地方政府存在很强的动机放松环境管制对企业污染行为的影响,而尚未关注地方政府环境管制动机增强后会对企业绿色创新产生什么影响。地方政府环境治理压力增大是否真的会“挤出”企业绿色创新?现有研究无法回答上述问题,因此,文章利用三重差分分析法对此进行实证考察。

1.2 研究假设

在2012年《环境空气质量标准》实施前,地方政府缺乏环境治理动机[7]。2006年以前中央政府将GDP 作为地方官员考核和晋升的首位指标[25],2005年12月国务院首次明确提出自2006年开始对地方政府官员实行严格的环境治理绩效考核,2007年中央政府提出对地方官员实施环保考核问责制和“一票否决”制[32]。然而,由于政府行政体系内的环境监管采用总量考核指标[33]滋长了机会主义行为,使地方政府为了达到环境考核目标而操纵、隐瞒环境质量数据以应付中央政府的环境考核,有些地方官员甚至通过空气质量数据造假来粉饰政绩[11]。正因为此,地方官员可能基于自身利益考量和政治压力权衡而相机进行策略性执行,从而导致地方政府缺乏动力以经济增长为代价实施严格的环境治理标准。

2012年《环境空气质量标准》和《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》发布后,京津冀、长三角、珠三角等74个试点城市的地方政府环境治理动机发生了重大变化,原因在于:①自2013年开始试点城市空气质量数据由国家监测网点自动监测分析并向全社会全面、实时公开。新标准的实施,使得试点城市地方政府再难以“策略性”优化环境治理数据,极大地增加了试点城市地方政府环境治理的压力和动机[7]。②新标准实施后,国家监测网点将持续实时监测试点城市的空气质量,地方政府将无法通过关停或暂停重污染企业来改善空气质量,这就要求地方政府必须加强对辖区内污染企业的监管,引导和督促它们采取有效措施从根本上治理污染以切实改善空气质量。③新标准明确了关于调整环境空气功能区分类,即将三类区(特定工业区)并入二类区(居住区、一般工业区和农村地区等),以及重点区域城市大气污染联防联控的规定,这就在很大程度上缩小了区域间的政策差异,限制了污染企业向环境治理压力较小的区域转移。综上分析可知,新标准实施后,74个试点城市的地方政府环境治理动机被充分激发,环境治理压力陡增,地方政府必然会将环境治理压力传递给辖区内的企业进行实质性的环境治理。

陡增的环境治理压力势必会驱动地方政府选择卓有成效的环境治理工具以有效改善地区空气质量。环境治理工具主要包括环境立法、排污收费和环保投资[32],其中前两项对企业治污效果的影响存在较大不确定性[32],而环保投资则是企业通过购买或安装专业处理设备将污染物在排入水、气、土壤前进行净化处理,可以在短时间内有效降低企业对环境的污染程度。可见,在新标准实施后,增加环保投资成为减少企业污染排放、改善空气质量最直接和最有效的环境治理工具。由于环保投资对地方政府来说是一笔不菲的投入,会给地方财政造成较大的压力[32],而地方政府长期在社会资源配置和政策有效传递等方面扮演着重要角色。为了缓解地方财政压力,地方政府势必会引导和监督企业,尤其是重污染企业,加大环保投资购买或安装专业污染处理设备,降低 SO2、氢氮化物和粉尘等污染物排放,从而有效改善空气质量。所以说,新标准实施后,试点城市相对于非试点城市,重污染企业会比轻污染企业面临更强的地方政府环境规制压力,这些企业为了获得地方政府的政策支持,避免法律处罚,购买更为环保的生产设备等提高环保投资规模,控制和降低污染物排放以在短期内快速达到地方政府的监管要求,积极配合地方政府切实改善空气质量,这就会导致因企业治污成本的大幅提升而挤占了企业绿色创新资源投入,从而对绿色创新产生了“挤出”效应。基于上述分析,提出以下研究假设:

新标准实施后,相对于非试点城市,试点城市地方政府环境治理压力增大对重污染企业绿色创新的“挤出”效应显著高于轻污染企业

2 研究设计

2.1 研究样本与数据来源

文章以2004—2018年中国 A 股上市公司为研究样本,并做了以下处理:剔除了ST 和*ST 公司以及核心变量数据缺失的样本,还剔除了金融类和包含金融类经营业务的样本。其中样本公司的专利数据来自国家知识产权局,并借鉴齐绍洲等[4]、徐佳等[15]的方法,利用国际专利分类号根据“国际专利分类绿色清单”。世界知识产权组织的“国际专利分类绿色清单”包括交通运输类、废弃物管理类、能源节约类、替代能源生产类、行政监管与设计类、农林类和核电类等七类绿色专利收集了样本公司的绿色发明和绿色实用新型专利申请量数据;试点城市名单根据生态环境部发布的《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》和《空气质量新标准第二阶段监测实施方案》收集;研发投入数据来自Wind 数据库;借鉴胡珺等[22]的方法,从样本公司年报的“在建工程”和企业绿化支出两个项目收集了环保投资数据;其他变量数据都来自国泰安数据库。

2.2 实证模型与变量设计

文章借鉴 Greenstone 等[18]、Cai 等[34]和齐绍洲等[4]的方法,在双重差分模型的基础上引入行业污染属性,建立三重差分模型来考察地方政府环境治理动机变化对企业绿色创新的影响,将所有控制变量都滞后一期建立模型

因变量为 Ln greeninventijt,表示第 t 年j 城市i企业的绿色发明申請量,稳健性检验采用绿色专利申请量和绿色实用新型申请量替代,并将绿色发明、绿色专利和绿色实用新型申请量分别加1后再取对数。

自变量包括新标准第一阶段试点时间虚拟变量,试点城市虚拟变量,行业污染属性虚拟变量。Post 表示第一阶段试点时间虚拟变量,新标准第一阶段实施后(即2012年及以后)取值为1,实施前(即2011年及以前)取值为0;Pilotcity表示试点城市虚拟变量,如果上市公司位于74个试点城市则取值为1,否则取值为0;Pollution 表示行业污染属性虚拟变量,如果上市公司属于重污染行业则取值1,否则取值为0。Pilotcityr × Postt × Pollutionj的系数α1 是文章关注的核心,它衡量了试点城市相对于非试点城市,重污染行业相对于轻污染行业,在新标准实施前后地方政府环境治理压力对企业绿色创新影响的变化,如果α1显著为负,则表明新标准实施引致的地方政府环境治理压力“挤出”了企业绿色创新,研究假设得到验证。

此外,借鉴以往研究文章还控制了一系列可能影响企业绿色创新的影响因素:Lngreeninventt-1[35]、ROA[]7、Fir⁃ mage[5]、Firmsize[20]、Stateown[7]、Leverage[16]、Ownership[16]、和Industry分别表示年份和行业虚拟变量以控制年份和行业固定效应;εijrt为随机扰动项。所有变量定义详见表1。

3 实证结果分析

3.1 描述性统计分析

表1列示了各个变量的描述性统计。Ln greeninvent均值为0.367,表明样本公司的绿色发明相对较少;Pilotc⁃ity均值为0.727,表明72.7%的样本公司来自74个试点城市;Post 和Pollution 均值分别为0.650和0.276,表明新标准实施年度后的研究样本占65%,27.6%的样本属于重污染行业;Subsidy_in和Subsidy_en均值分别为0.107和0.027;Ln_invest均值为16.860,最小值和最大值分别为13.548和19.085,表明样本公司间环保投资差异相对较小;R&D intensity 和ROA 均值分别为0.028和0.052;Fir⁃ mage 和Firmsize均值分别为13.628和7.810;Stateown平均值是0.421,表明42.1%的样本企业为国有企业;Lever⁃ age 和Ownership 均值分别为0.451和59.441。

3.2 三重差分模型的平行趋势假设检验

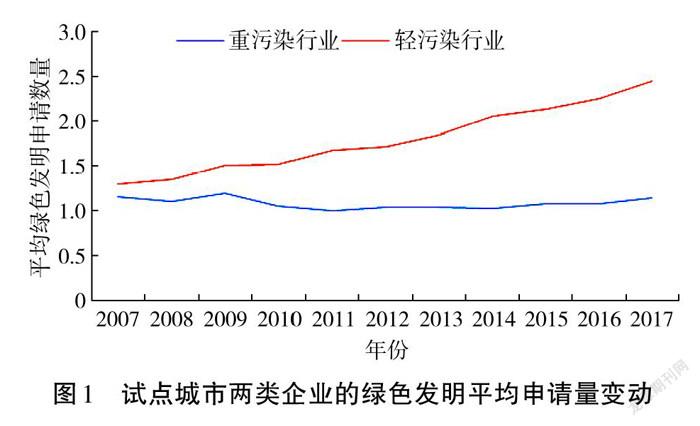

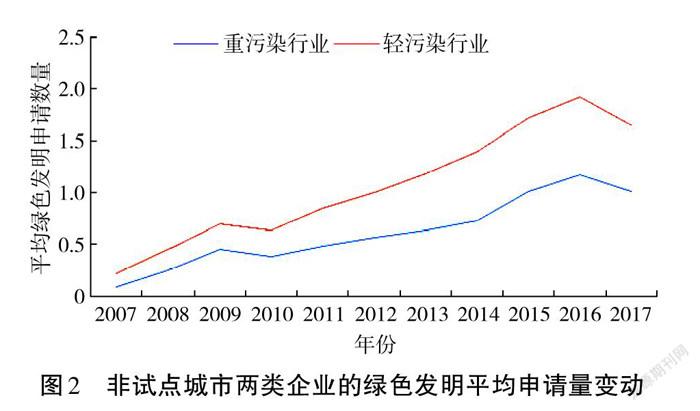

图1和图2分别展示了试点城市和非试点城市中重污染行业和轻污染行业两类样本企业的绿色发明平均申请量变动情况。可以看到,无论是试点城市还是非试点城市,轻污染企业的绿色发明平均申请量在2007—2017年期间一直高于重污染企业,但在2012年新标准实施之前,试点城市和非试点城市的两类企业绿色发明专利平均申请量在时间趋势上基本保持一致。在新标准实施后,试点城市的重污染企业相对于轻污染企业的绿色发明平均申请量发生趋势变化,而非试点城市两类企业的绿色发明平均申请量时间趋势没有发生明显变化,表明三重差分模型的平行趋势假设得到支持。

3.3 实证结果与分析

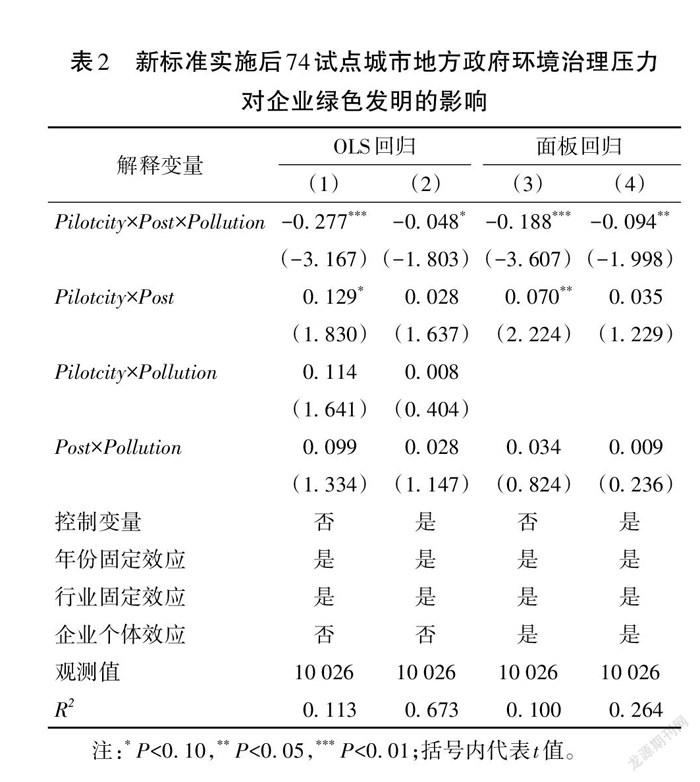

为了检验研究假设,表2列示了新标准实施后地方政府环境治理压力对企业绿色创新影响的回归结果。文章首先对模型(1)进行 OLS 回归,同时控制了年份固定效应和行业固定效应,结果如表2第(1)和(2)列所示,在第(2)列中Pilotcity×Post×Pollution三次交互项的回归系数为-0.048,并在10%水平通过显著性检验;为了控制企业个体效应,文章进一步进行了面板固定效应回归分析,如列(3)和列(4)所示,由第(4)列结果可知,三次交互项的回归系数为-0.094,并在5%的水平通过显著性检验,表明在控制了企业个体效应后,三次交互项的回归系数显著性提高。可见,在新标准实施后,相对于非试点城市,试点城市的地方政府环境治理压力增大对重污染企业绿色创新的“挤出”效应显著高于轻污染企业,研究假设得到支持。

3.4 稳健性检验与异质性分析

3.4.1 稳健性检验

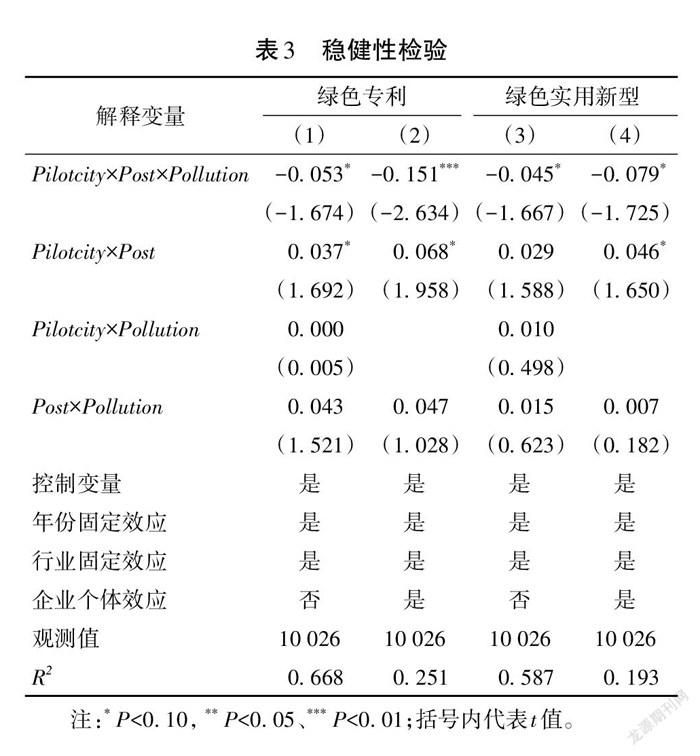

为了考察三重差分回归结果的稳健性,文章分别采用绿色专利申请和绿色实用新型申请替代绿色发明申请进行稳健性检验,回归结果如表3所示,表3中列(1)和列(2)、列(3)和列(4)分别与表2中列(2)和列(4)进行的实证考察是一一对应的。由列(1)到列(4)的结果可知,Pilotcity×Post×Pollution三次交互项的回归系数也都显著为负,与表2的回归结果完全一致,表明文章得出的结论是稳健的。

3.4.2 政策实施阶段异质性分析

根据《空气质量新标准第二阶段监测实施方案》,在第二阶段新增了87个地级市和29个县级市作为试点城市,2013年10月底前190个试点城市所有监测点都要与中国环境监测总站联网,并报送和发布环境监测实时数據。前文检验了2012年新标准第一阶段实施后引致的地方政府环境治理压力增加“挤出”了74个试点城市重污染企业的绿色创新。那么第二阶段方案实施引致的地方政府环境治理压力是否也会对企业绿色创新产生“挤出”效应呢?文章将对新标准实施阶段进行异质性分析。

文章在模型(1)的基础上引入2个自变量,其中Post2表示第二阶段试点时间虚拟变量,在2014年及以后取值为1,在2013年及以前取值为0;Pilotcity2表示第二阶段试点城市虚拟变量,如果上市公司位于190个试点城市则取值为1,否则取值为0。回归结果如表4所示。

由(1)和(2)列结果可知,Pilotcity2×Post2×Pollution 三次交互项的回归系数为负,但都没有通过显著性检验,表明相对于非试点城市,190个试点城市地方政府环境治理压力增加对重污染企业绿色创新的“挤出”效应和轻污染企业相比没有显著增加。列(3)和列(4)、列(5)和列(6)分别报告了以绿色专利申请和绿色实用新型申请作为替代变量的回归结果,三次交互项的回归系数也都不显著,表明该结论是稳健的。

上述研究结果说明新标准实施后,试点城市的重污染企业是地方政府重点监管对象,重污染企业加大对环境治理的投资主要是为了规避地方政府的惩罚。然而,在短期内企业增加环保投资的主要受益方是地方政府和社会,而非企业自身,所以只要重污染企业的污染排放一旦达到地方政府的监管要求后,它们将不再增加环保投资积极配合地方政府进行环境治理,所以在第二阶段方案实施后,地方政府环境治理压力对重污染企业绿色创新的“挤出”效应不再显著增加。此外,由于第二阶段新增的116个试点城市主要来自地级市和县级市,企业绿色创新能力较弱,尤其是重污染企业。图3展示了74个试点城市和第二阶段新增116个试点城市重污染样本企业的绿色发明平均申请量,其中新增116个试点城市的重污染企业的绿色发明平均申请量不到1项,表明这些企业自身绿色创新能力太弱,所以第二阶段方案实施后引致的地方政府环境治理压力自然也就不会对其绿色创新产生“挤出”效应。由图3可知,来自74个试点城市重污染企业的绿色发明平均申请自2012年呈现明显下降,下降持续到2014年后,从2015年开始呈现明显增长趋势,与文章得出的研究结论也是完全吻合的。

3.4.3 企业所有权性质的异质性分析

以往研究表明,所有权性质不同对企业绿色创新的影响存在较大差异[5],文章将进一步进行企业所有权性质的异质性分析,回归结果如表5所示。从表5列(1)的结果来看,Pilotcity×Post×Pollution三次交互项系数都显著为负,表明新标准实施后,74个试点城市地方政府环境治理压力增加对重污染国有企业绿色创新的“挤出”效应显著增加,但在非国有企业子样本中不显著,表明地方政府环境治理压力对企业绿色创新的“挤出”效应确实存在所有权性质异质性。可能的原因在于,国有企业比非国有企业受地方政府的管制更多,在新标准实施后,地方政府为了完成环境治理绩效,会将环境治理压力更多传递给国有企业,要求辖区内的国有重污染企业投入大量环保投资积极配合其环境治理,这就在一定程度上挤占了国有企业的资源而限制了其绿色创新活动,而对于非国有企业而言,因受到逐利目标的影响,很难积极地不计成本去投入大量资源以配合政府的环境治理工作[7]。可见,相对于非试点城市,新标准实施后,地方政府环境治理压力对试点城市重污染国有企业绿色创新的“挤出”效应提升更为明显。

3.5 影响机制分析

通过上述分析可知,在新标准实施的第一阶段,地方政府环境治理压力增大对试点城市重污染企业绿色创新的“挤出”效应显著增加,但在第二阶段的“挤出”效应不再显著提升,而且对企业绿色创新“挤出”效应存在所有权性质异质性。文章将进一步探讨地方政府环境治理压力“挤出”企业绿色创新的传导机制。文章借鉴张琦等[7]的研究,通过考察在新标准实施前后企业环保投资规模变化程度来识别其影响机制,原因分析如下:①由前文分析可知,新标准實施后,地方政府必然要求企业采取长效环境治理方式来提升环境绩效,所以企业面临的环境监管压力增大会直接体现在增加的环保投资规模上;②从企业层面来看,增加环保投资规模来应对地方政府环境规制压力也是企业在短期内能够快速制定的环境治理决策[7]。

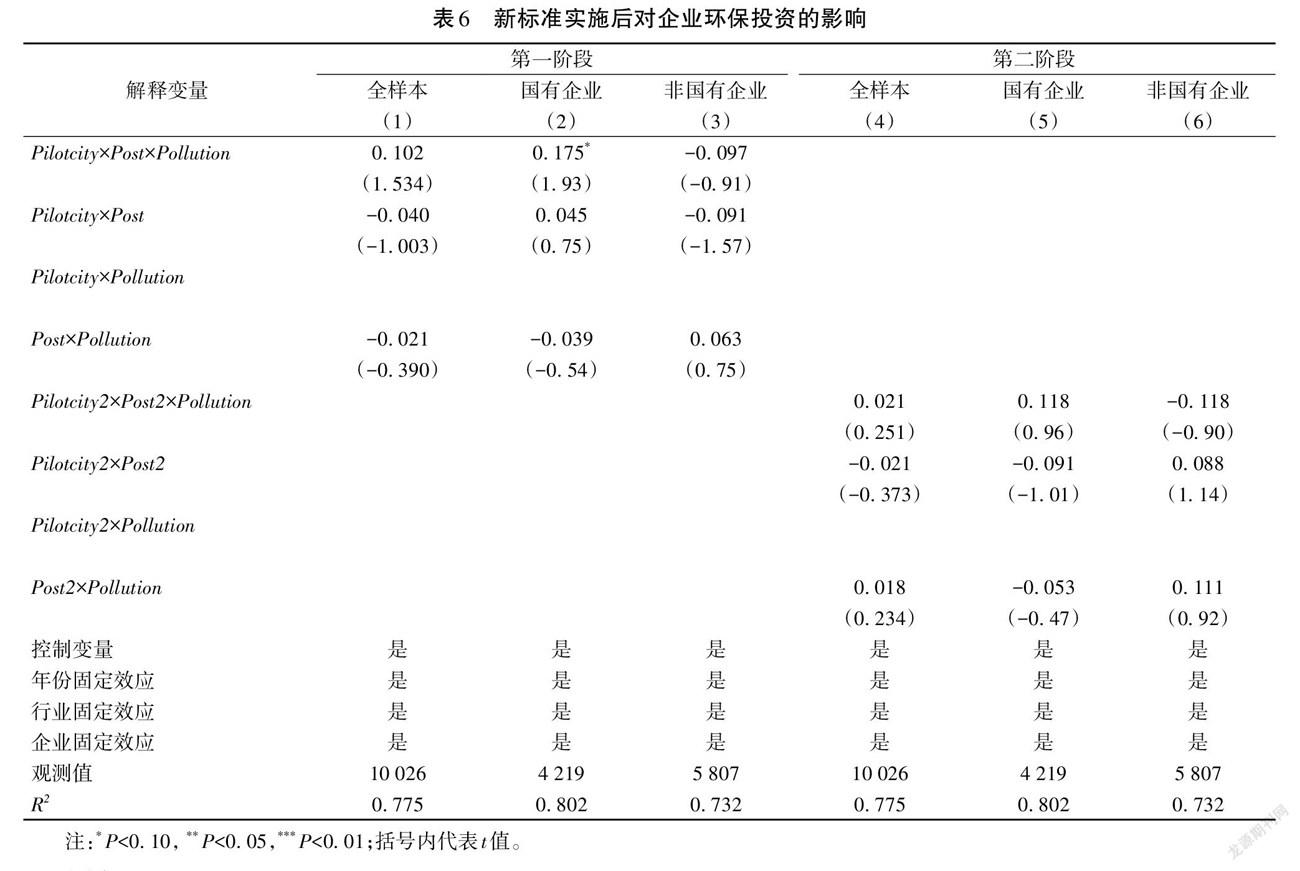

为了检验上述影响机制,文章采用三重差分模型来考察在新标准实施前后,相对于非试点城市,试点城市重污染企业与轻污染企业环保投资规模的变化差异,回归结果见表6。在(1)中,Pilotcity×Post×Pollution三次交互项的回归系数没有通过显著性检验(P值=0.125),但接近10%的显著水平;列(2)的结果显示,三次交互项的回归系数显著为正,且在10%水平下通过显著性检验,表明在新标准实施后,面临地方政府更加严厉的环境规制监管,因国有企业受政府管制更多,重污染国有企业不得不通过大幅增加环保投资来改善生产工业流程降污减排达到政府监管标准,积极配合地方政府环境治理行动;而轻污染国有企业面临的环境监管压力相对较小,自然不会大幅增加环保投资来积极配合地方政府环境治理,从而导致了重污染企业比轻污染企业环保投资增加幅度在新标准实施前后出现显著差异。

在新标准实施的第二阶段,列(4)和列(5)结果显示, Pilotcity2×Post2×Pollution 的回归系数没有通过显著性检验,表明重污染企业,尤其是国有企业环保投资增加幅度提升不再显著,说明重污染企业大幅增加环保投资是为了迎合地方政府环境治理,以规避地方政府的处罚。当这些企业的环保投资达到政府监管要求时,他们就没有更强的动机继续增加环保投资来配合地方政府的环境治理,所以三次交互项的回归系数不再显著。可见,试点城市重污染企业在短期内大幅增加的环保投资在一定程度上挤占了企业绿色创新资源,从而导致地方政府环境治理压力对企业绿色创新产生了“挤出”效应,但“挤出”效应是短期的。

4 进一步分析

4.1 新标准实施后对企业绿色创新的总体分析

为了进一步检验空气质量新标准两阶段方案实施后,地方政府环境治理压力对企业绿色创新的影响,文章将两阶段的试点时间虚拟变量,新标准试点城市虚拟变量,行业污染属性虚拟变量引入到同一个三重差分模型进行实证检验。

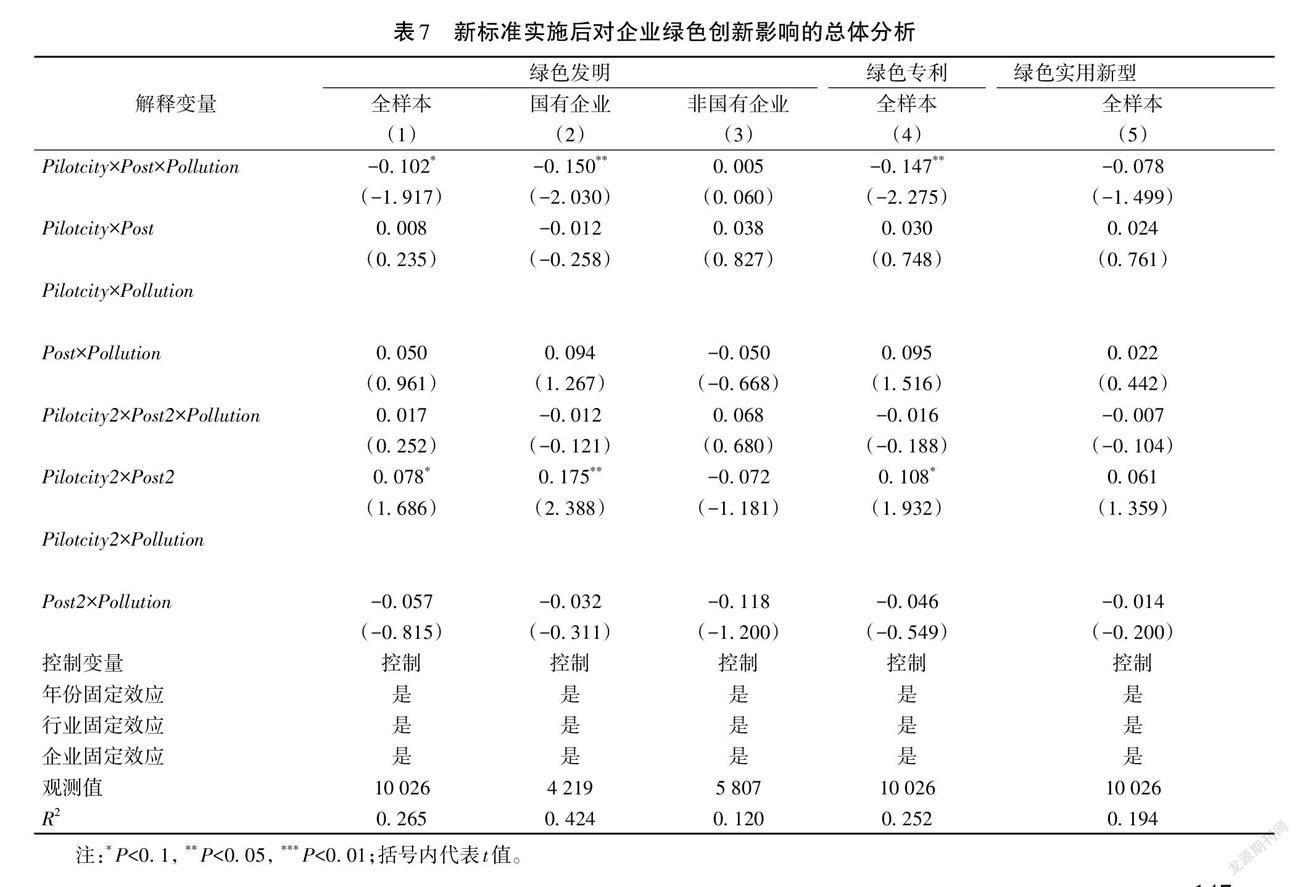

由表7列(1)、列(2)和列(4)的结果可知,Pilotcity×Post×Pollution的回归系数依然显著为负,Pilotcity2× Post2×Pollution 的回归系数也依然不显著,与前文得出的研究结论是完全一致的,表明新标准第一阶段方案实施后,地方政府环境治理压力“挤出”了试点城市重污染企业绿色发明申请和绿色专利申请,尤其是国有企业,但对绿色实用新型的“挤出”效应不显著。在第二阶段方案实施后,对试点城市重污染企业绿色创新的“挤出”效应不再显著,表明地方政府环境治理压力对试点城市重污染企业绿色创新的“挤出”效应是短期的,与前文得出的结论完全一致,表明文章得出的研究结论是稳健的。

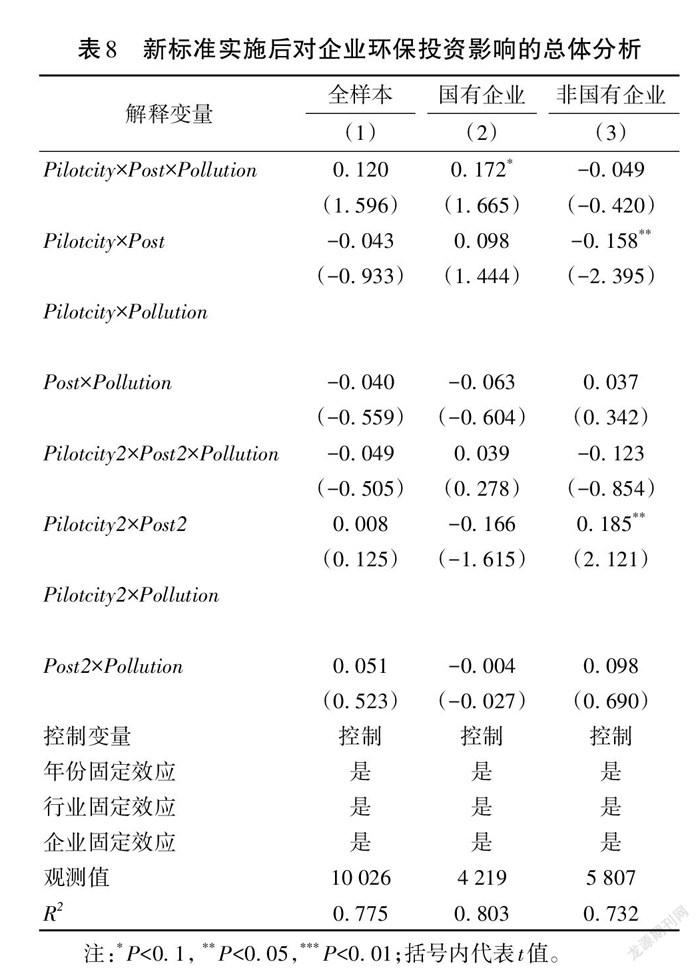

4.2 新标准实施后对企业环保投资的总体分析

文章进一步检验了新标准两阶段实施方案对企业环保投资的影响,回归结果见表8,在(1)中,Pilotcity×Post× Pollution 的回归系数没有通过显著性检验(P值=0.110),但接近10%的显著水平;在国有企业子样本中,Pilotcity× Post×Pollution的回归系数为0.172,且在10%水平下通过显著性检验,而Pilotcity2×Post2× Pollution 的回归系数不显著,与表6的结果完全一致,与表7的结果也完全吻合,再次表明重污染企业大幅增加环保投资就是为了迎合地方政府环境治理的要求,当达到地方政府的监管要求后企业则不再继续大幅增加环保投资,所以就不再挤占企业绿色创新资源了。

综合上述分析可知,在第一阶段新标准实施后引致的地方政府环境治理压力增加对74个试点城市重污染企业绿色创新产生了“挤出”效应,随着第二阶段方案的实施,这种“挤出”效应不再显著,说明试点城市重污染行业企业因短期内大幅增加环保投资以达到地方政府环境治理要求,这就在一定程度上挤占了企业的资源而影响绿色创新活动,从而产生了“挤出”效应,当试点城市重污染企业不再大幅增加环保投资后,这种“挤出”效应也不再显著,表明地方政府环境治理压力对试点城市企业绿色创新的“挤出”效应是短期的,是因为企业短期内大幅增加环保投资挤占了绿色创新资源而产生的。

5 研究结论及政策启示

文章以《环境空气质量标准》为准自然实验,利用2004—2018年中国 A 股上市公司的数据,运用三重差分模型考察了地方政府环境治理压力变化对企业绿色创新影响。研究结果表明,在新标准实施后,相对于非试点城市,试点城市地方政府环境治理压力增大对重污染企业绿色创新的“挤出”效应显著高于轻污染企业。此结论在进行了稳健性检验后依然成立。在政策实施阶段,地方政府环境治理压力对试点城市重污染行业企业绿色创新的“挤出”效应只在第一阶段显著增加,在第二阶段不再显著;将新标准两阶段实施方案放入同一模型进行整体分析后,研究结论依然稳健。在企业层面,新标准实施后地方政府环境治理压力对国有重污染企业绿色创新的“挤出”效应显著提升,但对非国有企业的“挤出”效应提升不显著,原因在于国有企业受到政府管制更多,会投入更多环保投资积极配合地方政府降污减排以完成环保考核绩效。从“挤出”效应的影响机制看,试点城市重污染企业在短期内为了快速达到地方政府的环境规制监管标准,通过大幅增加环保投资来积极配合地方政府治理空气质量,这就在一定程度上挤占了企业绿色创新的资源投入,从而“挤出”了企业绿色创新。

文章的研究结论具有较强的政策启示。①中央政府制定合理的环境规制可以有效激发地方政府环境治理动机。地方政府环境治理动机缺失是导致环境规制难以发挥实际作用的关键因素,文章的研究结论表明空气质量新标准实施后地方政府环境治理动机发生重要变化,陡增的环境治理压力驱动着地方政府只能采取切实有效的措施,监督和引导污染企业采取措施从根本上进行环境治理,从而大大提高了地方环境治理效果,文章的研究结论为有效解决中国环境治理困境提供了重要途径。②文章的研究结论表明在新标准第一阶段方案实施后,试点城市重污染企业因大幅增加环保投资以应对地方政府环境治理陡增的压力,在短期内因挤占了绿色创新资源对企业绿色创新产生了“挤出”效应,因此地方政府在后期需要加大对污染企业的环保补助和绿色创新资源支持,以有效缓解因企业大幅增加的环保投资而挤占的绿色创新资源,从而可以促进企业绿色创新以推进生态文明建设和经济高质量发展。

参考文献

[1]余泳泽,孙鹏博,宣烨.地方政府环境目标约束是否影响了产业转型升级?[J].经济研究,2020,55(8):57-72.

[2]张娟,耿弘,徐功文,等.环境规制对绿色技术创新的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(1):168-176.

[3]陶锋,赵锦瑜,周浩.环境规制实现了绿色技术创新的“增量提质”吗:来自环保目标责任制的证据[J].中国工业经济,2021,(2):136-154.

[4]齐绍洲,林屾,崔静波.環境权益交易市场能否诱发绿色创新:基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018,53(12):129-143.

[5]王晓祺,郝双光,张俊民.新《环保法》与企业绿色创新:“倒逼”抑或“挤出”?[J].中国人口·资源与环境,2020,30(7):107-117.

[6]王锋正,郭晓川.政府治理、环境管制与绿色工艺创新[J].财经研究,2016,42(9):30-40.

[7]张琦,郑瑶,孔东民.地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资:一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J].经济研究,2019,54(6):183-198.

[8]梁平汉,高楠.人事变更、法制环境和地方环境污染[J].管理世界,2014(6):65-78.

[9]李胜兰,初善冰,申晨.地方政府竞争、环境规制与区域生态效率[J].世界经济,2014,37(4):88-110.

[10]吴力波,任飞州,徐少丹.环境规制执行对企业绿色创新的影响[J].中国人口·资源与环境,2021,31(1):90-99.

[11]GHANEM D,ZHANG J J. Effortless Perfection:Do Chinese cit‑ies manipulate air pollution data?[J]. Journal of environmental economics and management,2014,68(2):203-225.

[12]ZIZZO D J,FLEMING P. Can experimental measures of sensitivi‑ ty to social pressure predict public good contribution?[J]. Econom‑ics letters,2011,111(3):239-242.

[13]PORTER M E,VAN der LINDE C. Toward a new conception of the environment ‑ competitiveness relationship[J]. Journal of eco‑ nomic perspectives,1995,9(4):87-118.

[14]FRONDEL M,HORBACH J,RENNINGS K. End ‑ of ‑ pipe or cleaner production?An empirical comparison of environmental in ‑ novation decisions across OECD countries[J]. Business strategy and the environment,2007,16(8):571-584.

[15]徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020(12):178-196.

[16]GRAY W B,SHADBEGIAN R J. Plant vintage,technology,and environmental regulation[J]. Journal of environmental economics and management,2003,46(3):384-402.

[17]GREENSTONE M,LIST J,SYVERSON C. The effects of environ? mental regulation on the competitiveness of U. S. manufacturing [R]. National Burean of Economc Research,2012.

[18]KNELLER R,MANDERSON E. Environmental regulations and innovation activity in UK manufacturing industries[J]. Resource and energy economics,2012,34(2):211-235.

[19]PETRONI G,BIGLIARDI B,GALATI F. Rethinking the Porter Hypothesis:the underappreciated importance of value appropria‑tion and pollution intensity[J]. Review of policy research,2019,36(1):121-140.

[20]李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励:来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020,55(9):192-208.

[21]JAFFE A B,NEWELL R G,STAVINS R N. Technology policyfor energy and the environment[J]. Innovation policy and the econ‑omy,2004,4(1):35-68.

[22]胡珺,黄楠,沈洪涛.市场激励型环境规制可以推动企业技术创新吗:基于中国碳排放权交易机制的自然实验[J].金融研究,2020(1):171-189.

[23]王珍愚,曹瑜,林善浪.环境规制对企业绿色技术创新的影响特征与异质性:基于中国上市公司绿色专利数据[J].科学学研究,2021,39(5):909-919,929.

[24]廖文龙,董新凯,翁鸣,等.市场型环境规制的经济效应:碳排放交易、绿色创新与绿色经济增长[J].中国软科学,2020(6):159-173.

[25]张华.地区间环境规制的策略互动研究:对环境规制非完全执行普遍性的解释[J].中国工业经济,2016(7):74-90.

[26]JIA R. Pollution for promotion[R]. Institute for International Eco‑ nomic Studies,2012:1-51.

[27]聂辉华.腐败对效率的影响:一个文献综述[J].金融评论,2014,6(1):13-23,123.

[28]郭峰,石庆玲.官员更替、合谋震慑与空气质量的临时性改善[J].经济研究,2017,52(7):155-168.

[29]张彩云,苏丹妮,卢玲,等.政绩考核与环境治理:基于地方政府间策略互动的视角[J].财经研究,2018,44(5):4-22.

[30]FREDRIKSSON P G,LIST J A,MILLIMET D L. Bureaucratic cor‑ruption,environmental policy and inbound US FDI:theory and evi‑dence[J]. Journal of public economics,2003,87(7/8):1407-1430.

[31]刘洁,李文.中国环境污染与地方政府税收竞争:基于空间面板数据模型的分析[J].中国人口·资源与环境,2013,23(4):81-88.

[32]陈安琪,李永友.环境质量因地方政府的重视得到改善吗:基于文本挖掘的经验分析[J].财经论丛,2021(10):3-14.

[33]马文超,唐勇军.省域环境竞争、环境污染水平与企业环保投资[J].会计研究,2018(8):72-79.

[34]CAI X Q,LU Y,WU M Q,et al. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment:evidence from a quasi‑natural experiment in China[J]. Journal of development eco‑ nomics,2016,123:73-85.

[35]DING W W. Do academic scientists on corporate boards influence innovation?[J]. SSRN election journal,2021:1-47.

[36]孔东民,刘莎莎,王亚男.市场竞争、产权与政府补贴[J].经济研究,2013,48(2):55-67.

Will local governments’ environmental governance pressure ‘crowd out ’ firms ’green innovation?

WANG Fenmian,HE Jia

(Beijing Enterprises’ Global Management Research Center/Business School, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China)

Abstract Whetherfirms’environmental pollution can be fundamentally curbed depends to a large extent on the implementation of envi‑ronmental policies by local governments. Previous studies have paid more attention to the impact of local governments’relaxation of envi‑ronmental regulations on firms’pollution behaviors, but attention has not yet been paid to the impact of local governments’environmental regulatory incentives on firms’green innovation. Based on the exogenous policy impact of Ambient Air Quality Standards, this article stud‑ied the impact of the change of local governments’governance motivation caused by the implementation of the new air quality standards on enterprises’green innovation. Based on the data of Chinese A-share listed firms from 2004 to 2018 and using a difference-in-difference- in-differences (DDD) method, this study tested the influence of local governments’environmental governance pressure on firms’green in‑ novation by comparing whether the number of enterprises applying for green inventions changed before and after the application of the new standards, between pilot cities and other cities, and between high and low polluting industries. The results showed that after the implemen‑tation of the first phase of the new standards in 2012, the‘crowding-out effect’of local governments’environmental governance pressure on the green innovation of heavily polluting enterprises in 74 pilot cities was significantly higher than that of low polluting enterprises, and the robustness test results were still robust. The heterogeneity analysis revealed that the‘crowding-out effect’was no longer significant af?ter the second phase of the new standards were implemented in 190 pilot cities in 2013. Compared with non-state-owned enterprises, the ‘crowding-out effect’of local governments’environmental governance pressure on state-owned heavy-pollution enterprises was more sig‑nificant. From the perspective of influence mechanisms, the‘crowding-out effect’was the result of the crowding out of green innovation re ‑ sources caused by the substantial increase in environmental protection investment in heavily polluting enterprises in the pilot cities . In the second phase of the implementation of the new standards in pilot cities, the‘crowding-out effect’onfirms’green innovation was no longer significant because the heavily polluting enterprises ceased to significantly increase their environmental protection investment . This means that the central government’s formulation of reasonable environmental regulations could effectively stimulate local governments’environ‑ mental governance motives. Therefore, local governments need to increase environmental protection subsidies and green innovation re ‑ source support for heavily polluting enterprises to effectively alleviate the green innovation resources crowded out by companies’substan‑tial increases in environmental protection investment.

Key words local government; environmental regulation; green innovation; DDD

(责任编辑:于杰)