游戏范式下三农短视频的传播实践研究

A Study on the Communication Practice of Three Rural Short Video Under the Game Paradigm

—A Case Investigation Based on “Shu Zhong Tao Zi Jie”

Li Shiwen

Abstract: The short video “three rural hot” has become a social phenomenon in the context of rural revitalization. Based on the perspective of communication game theory, this study explores how the game paradigm can be used in the future communication of short videos in three rural areas to achieve effective communication. Taking the account “Shu Zhong Tao Zi Jie” as the observation object, using observation and interview methods, the study focuses on two issues: first, the content type, communication characteristics, and creative practices of this typical representative of short video creators. The second is the audiences experience and identification induced by the above-mentioned communication practices. The study concludes that the creators are communicators who wander between “work” and “play”, while the audiences are freedom people who move from self-pleasuring to self-improvement. Finally, suggestions are made for the future development of short videos of three rural based on the game paradigm.

Key words: Rural communication; Three rural; Short video; Game paradigm

摘 要:乡村振兴背景下的短视频“三农热”已然成为一种社会现象,研究结合传播游戏观的视角,从个案出发探讨三农短视频如何运用游戏范式在未来传播中实现有效传播。以抖音账号“蜀中桃子姐”为观测对象,采用观察法与访谈法,着力探究两个问题:一是“蜀中桃子姐”作为三农创作者的典型代表,其所呈现的内容类型、传播特征及其创作实践;二是上述传播实践所引发的受众体验与心理认同。研究认为三农创作者是游走于“工作”与“游戏”之间的传播者, 而受众则是从自我取悦走向自我提升的自由人。最后基于游戏范式对三农短视频的未来发展提出建议。

关键词:乡村传播;三农;短视频;游戏范式

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

随着移动互联网的发展与智能终端的普及,短视频作为一种短平快的内容传播方式已融入 现代社会。据 CNNIC 发布的第 48 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2021 年 6 月, 我国短视频用户规模已达 8.88 亿 a。伴随着社会主义新农村的建设,农村信息化、开放化程度不断提高,短视频行业的异军突起也为农业农村事业发展提供了新思路。在此背景下,短视频 平台不断增强对三农内容的扶持,越来越多的三农创作者开始入局,“农村网红”纷纷涌现,“蜀中桃子姐”则是其中的典型代表。“桃子姐”(本名龚向桃)是一位生活在四川农村的家庭主妇, 其账号以分享乡村美食与日常生活为主。截至 2021 年 12 月,该账号在抖音、快手两个主流短

视频平台的粉丝数量已超过 2900 万,曾被央视《新闻周刊》栏目公开报道,具有极强的社会知名度与影响力。基于“蜀中桃子姐”在三农短视频领域的代表性与影响力,本研究将其作为观 测对象,着力探究两个问题:一是“蜀中桃子姐”作为三农创作者的典型代表所呈现的内容类型、传播特征及其创作实践;二是上述传播实践所引发的受众体验与心理认同。

学界对三农短视频的研究伴随着乡村振兴战略的提出而兴起,并随着该战略的深入实施而逐年增多,研究内容主要包括乡村文化传播、农村电商、农村形象呈现等。短视频已成为乡村文化表达的新路径a。农民从传统媒体时代的叙事客体转变为新媒体时代的叙事主体,通过“底层发声”重构了文化权利关系b。而短视频的繁荣业态也为乡村振兴提供了一种良好的范式c。然而,对短视频中的“三农热”也应理性看待,有学者认为三农短视频中并存着“热呈现”与“冷遮蔽”的情形,传播者以主人翁姿态进行高度的自我呈现,但也受技术、资本、文化等因素影响而对现实有所遮蔽 。

游戏范式是研究当下大众传播现象的一个新视角,已有研究者注意到其与短视频的契合性, 并尝试在游戏视角下分析短视频的传播特征及传播路径。有研究着眼于短视频平台,探究受众与创作者的游戏性特质 e。也有研究聚焦于体育类短视频,认为趣味、沉浸与互动是促进其有效传播的可行之路 f。但现有研究多为基于游戏视角对短视频的整体性概述,对垂直领域和典型案例的关注较为欠缺。

在此基础上,本研究着眼于游戏视角下的三农短视频,通过考察典型案例的传播实践,分析三农创作者如何利用短视频这一现代化工具进行自我表达和生活展演,探寻短视频“三农热” 背后的受众心理机制。

一、研究视角与关键概念

(一)游戏与游戏理论

荷兰文化学家约翰·赫伊津哈是首位系统性研究人类游戏的学者,他将文化因素引入游戏研究中,把游戏理论与一切制度的发展联系起来。在其著作《游戏的人》中,赫伊津哈提出了游戏的定义,即“游戏是在某一固定时空中进行的自愿活动或事业,依照自觉接受并完全遵从的规则,有其自身的目标,并伴以紧张、愉悦的感受和‘有别于‘平常生活的意识”g,赫伊津哈认为游戏是文化的固有成分,社会以游戏的形式表达对生活与世界的理解。

1958 年,兼具物理学和心理学双重背景的威廉·斯蒂芬森跨界进入传播学界,他吸收了赫伊津哈关于游戏研究的成果,从人类游戏视角对大众传播现象进行阐释,并于 1967 年出版了专著《大众传播的游戏理论》,标志着传播游戏理论的正式诞生。传播游戏理论认为不应把信息传递看作传播活动的全部内容,有一部分传播活动本身不包含信息传递的目的,而是给人以愉悦的情绪体验,即传播游戏。斯蒂芬森认为受众使用媒介是一种高度自我投入的主观活动,这种活动纯粹出于自愿,是日常生活的一段插曲,能够促进受众的自我满足与自我提升。

斯蒂芬森并未对传播游戏理论做出公理性定义,他对该理论的研究主要是通过一系列关键性假设进行论述的,这些假设看似对立实则互补,共同构成了传播游戏理论对个体主观性的关注与声张。

1.“社会控制”与“选择聚神”

斯蒂芬森用“社会控制”来展现社会成员共享的内在信仰和价值观。“社会控制”是一种受到文化伦理和深层信仰支配的相对约束,对人的观念、态度和信仰起主导作用,带有绝对命令的色彩,能够帮助建立习俗、形成舆论、达成共识a。与之相对,“选择聚神”则是用来强调人的主体性与选择性。“选择聚神”是一种区别于“社会控制”的相对自由,它是个体的自由选择行为,关注新的行为模式、潮流时尚和自由幻想等个性化与多元化的问题,人们通过这些非习俗性的内容彰显自我存在,完成自我取悦,并在某种程度上摆脱社会控制从而获得自由 a。斯蒂芬森把“传播游戏”看作“选择聚神”的典型形式。

2.“工作性传播”与“游戏性传播”

“工作性传播”是把传播视为寻求功利性的工具,遵循“社会控制”的原理,主要表现为信息的传递,通过传达国家政策、宣传科技文化、鼓动工业生产等形式来促进国家发展与个人提升。“游戏性传播”则是把传播视为非功利性的自我陶醉的游戏,主要遵循“选择聚神”的原则。“游戏性传播”服务于人们彰显自我存在的社交性活动,人们沉浸其中以获得自我满足。值得注意的是,“工作性传播”与“游戏性传播”并非二元对立的关系,两者的区分是以不同个体的主观感受为基准的。

3.“自己”与“自我”

斯蒂芬森严格区分了“自己(Self)”与“自我(Ego)”的范畴。他认为,“自己”属于 态度范畴,是人的外在社会化行为,其形成与发展主要依赖于社会控制之下的人际交往活动。“自己”更多地符合社会环境与文化习俗对个体角色的期待,具有一定的修饰性。而“自我”则属于心智结构范畴,注重人的内在心理体验。斯蒂芬森认为,“选择聚神”主导下的游戏能够赋予并增强人的“自我”感,大众传播的游戏形式则为人的自我存在和自我提升提供了可能性。

(二)三农短视频

一般认为,短视频是指以秒为计时单位,时长通常不超过 20 分钟,依托移动智能终端实现快速拍摄与编辑,并能在社交媒体平台实时分享与传播的一类新型视频形式。短视频为三农问题的呈现与传播带来了新的可能,三农短视频作为一个细分领域也逐渐走进人们的视野。

从传播主体来看,三农短视频的创作主体可分为乡村个体与团体和政府官方两大类。目前, 三农短视频的创作主体以乡村个体和团体占多数地位,代表账号有“乡愁沈丹”“蜀中桃子姐”“康仔农人”等,内容多为微观视角下的日常生活、乡村文化与原生态景观等,注重以主人翁的姿态展现乡村面貌,传递乡村声音,主题丰富,内容新颖,形式多样。而由政府或官方开设的账号数量则相对较少,且大多背靠权威主流媒体,代表账号有“中国三农发布”“主播说三农”“央视三农”等,发布的内容以三农政策推介、知识科普、模范农户宣传等为主,形式上多为对已播出的电视节目或政府工作会议的二次剪辑和搬运,原创内容相对较为缺乏。

本研究所讨论的三农短视频的创作主体为乡村个人与团体,因此认为三农短视频是指以农民为创作主体,呈现农村事业、民俗文化和乡土人情等内容的一类短视频。三农短视频作为短视频的一个类型已获得越来越多的兴趣用户,并在乡村传播中发挥着重要作用。

(三)游戏范式的时代适用性

游戏曾因不能直接创造价值而被赋予负面评价,但随着人类物质生活的改善,游戏需求 作为一项基本诉求逐渐得到重视。无独有偶,传播游戏理论在提出之初并未引起传播学界的 重视,但随着生产力盈余与网络技术的发展,传播资源已从短缺走向盈余。喻国明教授曾指出, 参与、沉浸和反馈是盈余时代实现有效传播的三大要素,而游戏范式则可能成为未来传播的 主流范式 a。

根据赫伊津哈对游戏的定义,可以知道游戏具有乐趣性、自愿性、非日常性、间隔性和 规则性等特点。通过考察三农短视频的内在特质,可以发现它与游戏有着共通性。受众观看 短视频的行为如同参与游戏,这种行为以自我取悦为导向,不包含信息获取等功利属性。受 众拥有极大的主动权与掌控权,可以自由选择观看的时间、地点和内容,并可随时中断或退出。这种沉浸式的观看体验能够让受众暂时脱离现实生活,获得自我陶醉与自我满足。由此可见, 短视频传播具有内在的游戏逻辑,是游戏范式的一种典型代表,有助于实现信息过剩时代的 有效传播。

二、“蜀中桃子姐”的游戏传播逻辑探析

研究将抖音账号“蜀中桃子姐”作为观测对象,采用参与式观察与半结构式访谈的方式来分别探究三农短视频的创作者和受众的媒介使用行为。首先,通过对抖音账号“蜀中桃子姐” 进行参与式观察,考察其在不同发展阶段所呈现的内容差异和传播特征,讨论其成长路径与成功经验,并进一步探寻其背后的游戏逻辑。其次,通过面对面、电话、视频语音等方式对该账号的关注者实施半结构式访谈,挖掘其关注三农短视频的缘由、心理体验和对现实的态度,以期勾勒出清晰的三农短视频用户形象。

研究选取了 2018 年 8 月 3 日至 2021 年 12 月 31 日期间,“蜀中桃子姐”在抖音平台发布的 831 条短视频作为研究总体,采用随机抽样的方法,通过生成随机数,从每个自然月中选出

4 个对应的样本,最终获得 164 条短视频作为样本总量。此外,研究在选择访谈对象时遵循以下标准:其一,访谈对象须为“蜀中桃子姐”抖音账号的关注者;其二,访谈对象在近 10 天内至少一次完整观看过“蜀中桃子姐”于抖音平台发布的短视频;其三,访谈对象曾至少一次与“蜀中桃子姐”抖音账号发生过互动行为(包括点赞、评论、转发、消费等)。研究共筛选出 10 名访谈对象,详见表 1,并尝试通过半结构式访谈的方式获取经验材料,在对材料进行提炼总结之后,结合游戏范式回答相关研究问题。

(一)游走于“工作”与“游戏”之间的创作者

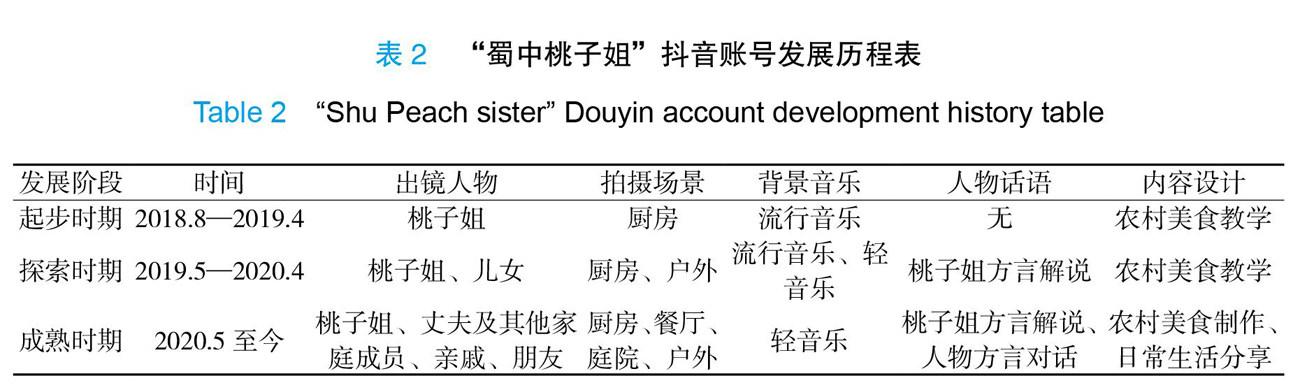

“蜀中桃子姐”于 2018 年 8 月 3 日正式入驻抖音平台,仅仅 3 年时间,该账号已跃升为三农领域的头部创作者。通过对其所发布的视频内容进行梳理,可以发现该账号的成长历程包含三个阶段,历经两次较大转型。在不同的发展阶段,其出镜人物、出镜方式、拍摄场景、声音效果和内容主题都存在着显著的差异,经过不断的尝试与发展,“蜀中桃子姐”于 2020 年 5 月进入爆红阶段,在内容形式上也基本步入稳定期,详见表 2。

1.扎根乡土情怀,共享文化价值

城镇化使得乡村人口不断涌入城市,但乡土情怀依旧是中国人最深沉的底色。这种对于乡关故土的眷恋并不独属于在外闯荡的异乡人,而是贯穿于整个中华民族的文化传承。作为一种普遍共享的情感价值,乡土情怀消弭了城乡与地域的区隔,能够连结创作者与受众,使其进入共同的精神场域,而这也正是斯蒂芬森所说的“社会控制”。“蜀中桃子姐”扎根于乡土文化, 以一名农村妇女的微观视角,真实呈现农村日常生活、节庆民俗与原生态自然景观。无论是裸露斑驳的红砖房,还是黑灰遍布的土灶台,抑或是青苔蔓延的石板路,这种朴实到近乎简陋的环境能够最大限度地勾起人们对祖祖辈辈生活的农村的怀想。视频中对家人、邻里、亲友之间互动的刻画又进一步唤起了人们对乡土社会睦邻友好、守望相助的亲密关系的叹咏。桃子姐的视频里少有家国大计,只见柴米油盐,可正是这样平淡如水的“灶台乡愁”最能抚慰游子乡思。正是基于对中国人共享的乡梓之情的深刻把握,使得桃子姐与受众建立起共通的心理场域,实现精神共振,最终促使其在三年多的时间里跻身为三农领域的头部创作者。

2.淡化功利属性,建立情感关系

“蜀中桃子姐”并非是纯娱乐性质的个人账号,而是以创业营利为目的的团队项目,这无 疑是斯蒂芬森所说的“工作性传播”。2018 年 8 月账号初创,视频内容以简单的美食教学为主, 镜头聚焦于灶台,桃子姐虽有出镜,但多为手部特写和身体侧影,配合字幕解说和欢快的流行 音乐,整体画面较为粗糙,关注者也寥寥无几。2019 年 5 月,该账号进入转型时期,这一阶段的主题依旧是美食教学,但已有明显的生活化转向。桃子姐逐渐开始真人正面出镜,并以四川 方言进行原声解说,拍摄场景也不再限于厨房,增添了集市、山野等户外场景,偶尔融入家庭 元素,增加了与儿女之间的互动,视频人情味渐浓,粉丝量也积累到百万以上。2020 年 5 月, 该账号进入快速成长时期,视频中大量增加桃子姐与丈夫插科打诨的日常相处,儿女、父母、 亲戚也纷纷出镜。一道美食的制作与呈现,可以是慰劳辛苦工作的丈夫、奖励学习进步的孩子,又或是款待久别重逢的朋友……美食不再是唯一的主题,而是作为乡村生活的有机部分,成为凝聚家庭、敦睦友邻的一种方式。美食融入生活,温情浸润人心,正是这样真实而鲜活的日常生活打动了千万网友的心,使得粉丝量呈现出爆发式的增长。由此可见,真正使桃子姐从三农短视频赛道中杀出重围的是对人与人之间情感关系的关注与刻画。这种朴素而紧密的情感联结透过屏幕传递给受众,受众从旁观者变为体验者,创作者与受众由此建立情感共同体。基于对桃子姐的情感认同与内心信任,受众在不知不觉中转化为消费者,做出实际的购买行为。

3.塑造理想形象,满足社会期待

斯蒂芬森认为,“自己”是一种在社会控制之下的人际交往所形成和发展的外在社会化行为,这个加在人身上的“自己”带有虚幻性和表象性,是人为了符合社会习俗和角色期待而塑造出 来的产物。从名不见经传到千万级大网红,桃子姐的角色塑造在其中起到了举足轻重的作用。 该账号在人物呈现与塑造上经历了两次转型。在第一次转型中,桃子姐从侧面局部出镜转为正 面全身出镜,视频解说从无声字幕变为方言原声讲解,视频不再是程式化的呆板教学,开始注 入人的生动性。但囿于美食教学的核心主题和厨房的单一场景,桃子姐呈现出来的形象只是一 个厨艺精湛的农村主妇,对于自身性格特点及综合素质的展现则较为欠缺,人物形象相对扁平 单调,在众多的三农短视频中缺乏独特性。第二次转型则使得桃子姐的形象从扁平化升级为立 体化。通过设置故事情节,增加出镜人物,使得桃子姐的性情与能力在具体的事件与互动中充 分展现出来,整体形象更加鲜活立体。经过两次转型,桃子姐已逐渐塑造成为一个理想的农村 妇女形象。她既是孝敬父母的好女儿,又是持家有道的好妻子,更是舐犊情深的好母亲,她在 各个身份中转换自如,并实现了该角色所承担的社会期待。这种勤劳能干、善良敦厚的人物形 象完美地契合了受众对农村家庭妇女的想象和期待,使得桃子姐这一形象最终大获成功。

(二)从自我取悦走向自我提升的受众

短视频“三农热”的背后一方面体现了技术赋权下新农人不断尝试向外突破的愿景,另一方面也反映出社会与受众对三农问题的普遍关注。面对当下恒河沙数的三农短视频,受众的选择观看行为究竟是基于怎样心理机制?对三农短视频的关注又是否会影响其现实态度?研究通过对“蜀中桃子姐”的 10 位关注者进行了半结构式访谈,以期探究三农短视频兴趣用户的内在心理体验。

1.基于自我取悦的个体选择

斯蒂芬森强调受众使用大众媒介的行为具有高度的自主性与选择性。对于三农短视频的兴趣用户来说,他们的行为并非基于“社会控制”的影响,而是根据自己的个人旨趣、生活经验等主观因素做出的自觉选择。当被问及关注“蜀中桃子姐”的原因时,受访者 H 表示自己每天接触的媒介内容多是游戏、汽车等现代化事物,桃子姐视频中原生态的乡村生活给他耳目一新的感觉,从而引发了他的兴趣。受访者 D 表示自己在外生活很少能品尝到地道的家乡风味,桃子姐每天都会做不一样的家乡美食,让她能够隔空解馋。受访者 I 则表示桃子姐的视频让她回忆起童年跟爷爷在乡下生活的时光。受众关注桃子姐的原因有的是出于对农村生活的好奇,有的是为了缓解乡愁,有的则是想要重温亲情的感动……虽然具体原由各有不同,但最终都指向了自我取悦、自我满足的心理需求。尽管视频中所呈现的内容并非受众的亲身经历,但他们在观看视频时会以自我为参照,注入个人的内心情绪。在这个过程中,短视频不再是创作者的个人作品,而是被受众赋予了真实情感的共创之物,受众从中触摸到了自我的存在,这种对自我存在的感知也使得受众与创作者建立起更加深厚的情感联结。

2.脱离现实生活的游戏心理

受众观看三农短视频的行为是一种典型的“游戏性传播”,它不以功利性的物质生产为目的, 而是通过体验不同于日常生活的农村场景,暂时脱离现实生活的压力与烦恼,获得自我陶醉与 自我满足。受访者 W 表示刷短视频是她排解工作压力的一种方式,桃子姐的短视频让她看到不同于城市生活的另一种可能,虽然不能亲身体验,但是看完视频后会有“浑身充满电”的感觉。受访者 L 表示桃子姐视频中呈现的四川农村跟自己所生活的农村存在较大的地域差异,两地的生活习惯与风俗文化也大有不同,这种“别人的生活”让她觉得很有意思,相反,那些跟她的 生活较为接近的内容则不能引起她的兴趣。在光怪陆离的现实世界之中,三农短视频成为现代 人舒缓休憩的一处精神桃源。受众选择观看三农短视频并非出于强制,而是带有玩乐性质的休 闲活动,是日常生活中的一段闲暇插曲。在这个与真实生活隔绝的游戏世界里,受众拒绝思考 痛苦的生存问题,并倾向于选择那些与自己的日常生活截然不同的视频内容,以此作为对现实 生活的暂时逃离,追求一种忘我的快乐体验,获得精神上的自我慰藉。

3.包含自我提升的主观体验

斯蒂芬森认为,“选择聚神”主导下的传播游戏能够给人带来自我方面的自由感,并且这种自由感会在游戏过程中不断强化。在接触媒介时,人们会将自我意识涉入到媒介信息中,这种自我意识首先体现在受众对游戏的掌控。受众具有分辨事实的能力,他们知晓游戏世界并非完全真实,因此不会对其中的信息全盘接受。受访者 L 自幼在农村生活,她指出桃子姐视频中的农村场景非常真实,但生活状态过于理想,现实中的农村生活往往充斥着更加繁重的体力劳动,少有视频中细细品味生活的闲情雅致。尽管如此,受众在观看视频时会采取“佯信”的态度,并主动参与进去。受访者 X 表示自己最初看不惯桃子姐的丈夫包立春好吃懒做、粗心大意的性格,经常在评论区指责他,后来看着他逐渐变得细心体贴,心里觉得非常有成就感。此外, 受众也常常会通过评论的方式提出自己感兴趣的内容,而桃子姐则会根据受众的喜好对视频内容进行调整。这种对游戏进程和角色行为的影响力为受众提供了一种虚拟的掌控感,促使他们更加投入于短视频世界。当受众脱离游戏环境,重新面对现实世界时,这种自我意识再次显现, 他们不会被游戏中的虚拟现实所左右,而是会以冷静、理性的态度处理现实问题。参与访谈的10 位受访者都表示,尽管桃子姐视频中和谐惬意的农村生活令人心生向往,但是考虑到学习和工作等现实问题,他们还是更倾向于在城市生活。可见,受众进入某种传播游戏中并非是自我放纵式的耽溺,或是成为被大众娱乐操控的快乐傀儡。恰恰相反,自我存在与自我意识贯穿于传播游戏的始终,并最终促进自我提升的实现。

三、游戏范式对三农短视频有效传播的价值

“蜀中桃子姐”是乡村振兴与网红经济结合的成功案例,也是众多三农创作者的缩影,通过对其传播实践进行探析,可以窥见其中完整的传播游戏链。

在乡村振兴的背景下,创作者制作、传播三农短视频的行为是一种“工作性传播”,带有促进农产品销售、发展特色产业、宣传民俗文化等功利性目的。三农短视频通常以地方美食、农村生活与农户养殖等为主题,全方位展现农村自然景观、风土人情和文化惯习。为了最大程度地吸引受众,创作者会有意识地隐藏其功利属性,塑造出吃苦耐劳、敦厚朴实的农人形象, 通过亲友、邻里之间的互动,构建出相亲相爱的人际关系,展现出晴耕雨读的理想农村生活。而三农短视频兴趣用户的观看行为则是一种“游戏性传播”,它不包含获取信息、帮助生产等现实目的,而是以自我取悦为导向,在脱离日常生活的短视频世界中获得陶醉和满足。三农短视频为城市居民打造了了解新时代农村风貌的崭新窗口,也为在外游子提供了慰藉故土乡愁的精神寄托。受众沉浸在不同于日常生活的乡村场景之中,在获得心灵满足的同时,与农人建立起日益浓厚的情感联结,自发购买农产品,最终帮助农人实现营利目标,促进乡村振兴。

短视频从诞生之初就带有强烈的游戏属性,三农短视频作为其子领域,在快速发展的同时也涌现出内容同质化、受众审美疲劳等问题,借鉴“蜀中桃子姐”的成功案例,游戏范式或许可以成为三农短视频在未来发展中实现有效传播的一种策略。

(一)以乡愁文化治愈现代性焦虑

乡愁是中华民族亘古不变的文化基因,也是华夏子孙共享的情感价值。随着社会发展和技术变革,乡愁作为一种情感意向也呈现出了新的样态,传统社会的实体乡愁也演变为了现代社会的精神乡愁。由于现实生活的生存压力,精神焦虑成为现代人的一大症候,故乡成为他们远离压力的精神桃源,但繁重的现实却也让真实的重返故乡难以实施,而短视频提供了一种即时性的缓解乡愁的方式,人们可以在短视频中实现替代性的文化返乡,以“电子桃源”对抗现代性焦虑。三农短视频应当把握乡土文化这一优势,善于利用乡村独有的自然景观、民俗节庆、饮食文化等特色资源,在虚拟空间中塑造富有亲和力的人物角色,在具体的故事中通过人物互动来呈现具有情感张力的乡村日常,运用短视频建构出理想的乡村世界,唤醒受众的乡土记忆, 引发情感共鸣,实现精神治愈。

(二)以立体展演塑造沉浸式体验

受众观看三农短视频的行为如同参与一场充满乡村体验的全真模拟游戏,追求的是对日常 生活空间的暂时逃离,体现了他们对美好生活的渴望。因此,三农短视频在多大程度上还原乡 村日常生活,能否提供沉浸式的观看体验成为吸引受众关注的一大关键。这要求三农创作者要 充分利用各种凝聚乡愁的乡村符号,一方面应善于展现原生态自然景观,城市中难寻的草木砖瓦, 虫鱼鸟兽都是渲染乡愁情感的重要因素;另一方面则应着力塑造由血缘与地缘联结的人与人之 间的情感关系,不同于现代社会的“小家庭”,传统的“大家庭”模式更能满足人们对热闹与 团聚的渴求,角色不是孤立存在,而是通过与亲戚、邻里的人情往来勾画出丰满的乡村关系网, 多种角色的共同参与使得乡愁更加立体而真实。

(三)以情感寄托打通商业消费链

尽管披着疗愈乡愁的感性外衣,三农短视频最终仍要回归商业属性,然而情感与商业之间的矛盾性又阻碍着三农创作者完成现实的资本积累。受众要求在短视频中获得沉浸式的乡村记忆与情感体验,而直播带货等商业活动因暴露其功利属性,无疑会将受众美好的乡愁幻象打碎, 甚至造成粉丝脱粉。三农创作者想要打通消费链条,实现商业目的则应对其商品进行适度包装, 赋予实物情感价值。如“蜀中桃子姐”常常在视频中为家人烹制四川名吃钵钵鸡,美食以实体的存在见证了家人欢聚的幸福时刻,成了乡愁链条上的一个具体符号,因而被赋予了与乡村原生符号一致的情感属性。在现实的挤压下,受众难以真实回归理想中的乡土桃源,却可以通过购买寄托了乡愁属性的实物商品来填补内心的情感缺失,从而帮助创作者实现商业目的,最终完成精神与物质的合谋,促成受众与创作者的双向共赢。

作者简介:黎诗雯,中南财经政法大学新闻与文化传播学院研究生。

文章引用:黎诗雯.游戏范式下三农短视频的传播实践研究——基于“蜀中桃子姐”的个案考察[J].中国新闻评论,2022,3(2): 66-76.

https://doi.org/10.35534/cnr.0302006