从“奇观”到“正能量”:《人民日报》大众偶像报道(1979—2019)的话语变迁

本文选择《人民日报》为样本来源探究中国媒体大众偶像报道的历史,从文本、话语实践、社会文化实践三个层面理解改革开放以来有关大众偶像的媒体话语和社会现实之间的相互建构。

如何看待大众偶像,如何塑造全社会(尤其是青少年)正确的偶像观,是精神文明建设必须不断深入面对的课题。其实,改革开放以来“偶像”一词的内涵不断变化,回望这种变化的动因可帮助我们理解当前的偶像现象。本文以改革开放以来《人民日报》的偶像报道为分析对象,试图通过探讨报道中的话语变迁,为新闻史和相关领域提供一点思考。

一、文章回顾

关于媒体大众偶像报道的文章在2004年开始不断增多,十余年来涌现了一批值得关注的成果。

第一类是从共时性的角度探讨媒体如何进行大众偶像形象的塑造或建构,是数量较多的一类。如赵梦骄论证了媒介话语中的态度资源对体育偶像形象的塑造作用;张默认为偶像网络新闻报道所采纳框架的失范引发了网络表达环境的恶化。这些文章论证了媒介所具有的塑造或建构“偶像”的能动性。

第二类是从历时性的角度探讨媒体报道中偶像形象或内涵的变迁,多使用内容分析和框架分析,如王芳结合转型时期的中国社会背景,分析了2000年至2012年间媒体通过不同的框架对偶像作家进行的建构和祛魅。

第三类是关注媒体偶像报道的价值引导作用。如包蕾萍以内容分析法比较了当代青少年偶像的建构及其社会功能目的之变迁,指出这种变迁昭示了中国社会的转型。这类文章有着宏观的视野,分析社会文化变迁与媒体文本的互动关系。

可见,现有文献多关注媒体建构偶像形象的能动性,而对媒体如何回应偶像的内涵在社会文化中的变化则缺乏足够的实证研究。本文以《人民日报》1979年至2019年四十年的偶像报道为研究对象,试从较宏观的视角考察偶像报道的话语变迁,兼论不同时期报道文本与社会文化实践的互动。

二、方法

本文选择《人民日报》为样本来源。作为国家主流媒体,它提供了中国社会关于偶像的主流看法,适合分析数十年来主流媒体偶像报道的框架及其中隐含的意识形态变迁。

笔者以“偶像”为关键词对“《人民日报》图文数据库”进行全文检索,时间段为数据库最早的记录时间至2019年12月31日,共得到1545条记录,去除重复项及无关报道后得到1246条。由于1979年以前含有“偶像”一词的报道极少,大量年份无相关报道,且不指涉本文所关注的大众偶像,故只取1979年至2019年间的1149篇文本作为样本。

笔者逐一细读1149篇文本并进行了人工编码,构建如下五大类编码类目:

一、报道中偶像的类型:政治明星类、历史文化类、知识或文艺类、先进典型类、体育类、娱乐类和其他类。

二、报道主题与偶像相关性:直接相关报道、非直接相关报道。

三、报道中对待大众偶像及其崇拜者和有关行为的态度:正面、中性、负面。

四、报道所采纳的框架:树立健康偶像观、大众偶像崇拜、学习或超越偶像、传播优秀文化和价值观、文化产业、危害青少年。

五、报道引用观点来源:大众偶像崇拜者、专家学者、师长、有关管理部门。

本文从文本、话语实践、社会文化实践三个层面理解不同时期围绕有关偶像的媒体话语和社会现实之间的相互建构,试回答“报道说了什么”“报道文本如何被生产、传播和消费”“为什么报道这么说、话语实践这么做”以及“这么说、这么做对社会文化实践有何影响”这几个问题。

三、偶像报道文本:数量、偶像类型与态度的历史变迁

(一)报道数量

偶像报道数量在1992年后呈上升趋势,其波动有一定规律。

本文将全体样本分为直接相关报道(358篇)和非直接相关报道(791篇)。前者的主题直接聚焦偶像,体现了话语实践主体有意识的建构行为,更为明显地反映了对偶像的态度、观点、建议等。后者也涉及偶像相关内容,但其主题并不聚焦偶像,它们同样反映了话语实践主体的认知框架和思维预设。

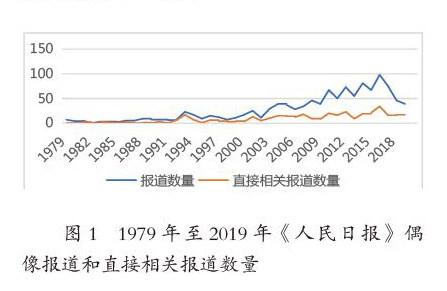

在样本范围内,历年偶像报道、直接相关报道数量如图1所示。

1992年之前,偶像报道几乎为零,1992年后,相关报道数量开始攀升。这是因为在改革开放初期,中国内地的社会文化生活中“偶像”一词还没有成为“消费偶像”。随着华人文化圈交流增多,港台娱乐明星偶像风靡一时,大众偶像的新内涵随之传入。

2000年后,国内体育明星热潮兴起,大众偶像报道呈现出较规律的起伏波动。体育健儿为国争光,唤起了越来越多人的关注,体育偶像的全民关注度随着2001年北京申奥成功而走向高峰。通常情况下﹐每逢偶数年,也就是冬奥会或夏奥会举办的年份,体育偶像的报道往往会随着奥运年的到来而激增,二者之间的关系呈正相关。

(二)偶像类型

在《人民日报》历年的偶像报道中,不同年代提及的偶像类型比例有明显差别,其原因除了有娱乐和体育产业的发展,还包括记者、师长、专家学者、有关部门等话语生产/实践者在报道文本中将现实概念化的话语建构行为。

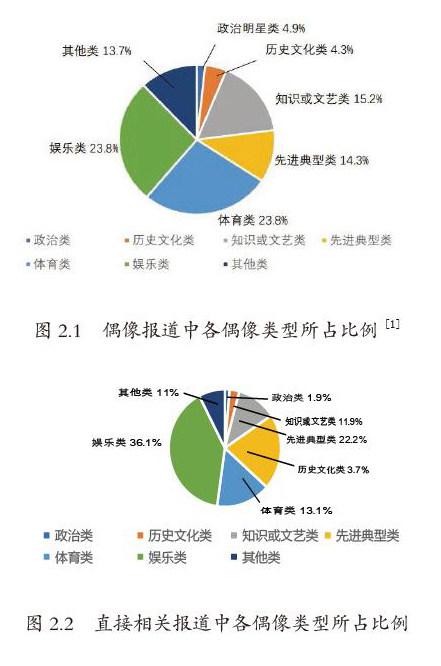

如图2.1、图2.2所示,与全部偶像报道相比,直接相关报道中﹐直接相关报道中提及娱乐类和先进典型类偶像的比例显著增加,而提及体育类偶像的比例大幅减少。可见娱乐和先进典型两类偶像是话语生产者“认为更受关注”的话题。

图3展现了不同历史时期的报道对各偶像类型的侧重。娱乐偶像报道在1992年开始激增,从中可窥见港台娱乐偶像弥补了这段时期内地文化消费领域的匮乏,话语生产者对其表现出了敏锐的关切。

娱乐偶像报道在2001年、2006年和2016年前后陡然增多,这离不开新产业模式的带动。世纪之交,青春偶像剧风靡全国,“拍一部真正的国产青春剧”“让青春偶像剧贴近生活”等呼吁从侧面说明了影视剧中的

[1]每篇报道中重复出现同一类型只计1次。若同篇报道中出现不同类型,在相应类目中各计1次。

娱乐偶像效应。2004年起,《超级女声》等电视选秀节目被大量复制,“粉丝”通过短信投票、地推等方式为偶像助力,娱乐偶像崇拜现象进入全民视野。2016年前后刮起的网红风潮及劣迹艺人现象推高了娱乐偶像报道的数量。

第一篇体育偶像报道出现在1984年,这一年中国在国际奥林匹克委员会中的席位恢复后首次派代表团参加奥运会,并实现了中国在奥运会金牌零的突破。加上国际大赛上中国女排捷报连连,对体育偶像的推崇情绪伴随民族自豪感的高涨进一步发展。随着体育事业和体育产业进步,体育偶像报道数量在2008年北京奥运会前后到达巅峰,并成为奥运年常态。2018年和2019年体育偶像报道断崖式下跌,除了有仁川奥运会战绩不佳的原因,还有里皮辞职、孙杨药检等体坛事件的影响,话语生产者开始关注其中暴露出的体育领域的问题,因此减少了有关体育偶像的报道。

先进典型偶像报道数量的起伏与娱乐偶像报道数量的起伏有一定相关性,由此可推断话语生产者的意图:将先进典型偶像和偶像明星类比,利用资本对“偶像”概念的炒作提高典型偶像的正当性,以完成正面宣传。如雷锋逝世50周年的2012年,先进典型偶像报道数达到了27篇。

政治明星偶像报道关注国外政坛新星及与之相关的时事热点,以大众偶像作喻体描述海外热闹的政坛现象,基本无褒贬意图。

历史文化偶像指被现代人崇拜的历史文化名人。改革开放前,历史偶像常属于被批判对象,这是当时话语实践者打破旧话语桎梏、拥抱现代化的时代必然。改革开放后,报道中历史文化偶像的具体所指渐渐多元化,且成为连接古今中外的文化桥梁。

其他偶像包括无具体所指的偶像、文化产品中的虚拟角色充当偶像、商业偶像等。2000年后,随着文化产业的蓬勃发展,报道中文化产品中的虚拟角色充当偶像的次数增多。

(三)态度变迁

在偶像报道所呈现的态度方面,负面报道比例下降,正面报道先降后升。样本分为三种不同报道态度,即正面、中性和负面。正面指的是积极评价偶像及其崇拜者和相关行为,表达肯定、赞扬、鼓励等态度;中性指叙述偶像及其崇拜者和相关行为较为中立,没有明显的正面或负面倾向;负面则指消极评价偶像及其崇拜者和相关行为,表达否定、批评、限制等态度。少数报道同时呈现正面和负面态度,分别将其统计为正面和负面各1次。

由图4可见1979年至2019年《人民日报》偶像报道态度的变化趋势。

1979年至1992年,《人民日报》鲜有正面的大众偶像报道。1984年仅有的一篇,即前边提到的首篇体育偶像报道;1988年的一篇涉及的是历史人物偶像对领袖的正面影响;另一篇是提及体育偶像的奥运花絮报道;1989年唯一的正面报道中把加西亚·马尔克斯称作“拉美伟大偶像”。可见,大众偶像作为消费对象在中国内地兴起前,话语实践者基本不认为其有宣传价值。

偶像正面报道在世纪之交出现了低谷,这是因为粗制滥造的青春偶像剧“劣币驱逐良币”,话语实践者须对该现象进行纠偏。随后正面报道数量回升,体现了话语实践者的因势利导,大众偶像形象开始去污名化。

四、偶像报道的话语实践:六大框架及其竞争

(一)偶像报道六大框架及宏观命题实例

以下介绍《人民日报》偶像报道的六种框架,并分别以若干报道实例来展示相关概念如何被嵌入宏观命题。

树立健康偶像观框架:呼吁大众理性选择偶像,以提升自身为目的;告诫作为偶像的个人做社会的好榜样。如 “‘偶像需要选择”“要让科学家成为他们心目中的偶像”。

偶像崇拜框架:这里的“崇拜”偏贬义,即理性成分少,崇拜者对偶像不加分辨地肯定和模仿。如“不顾自身条件,而比照偶像来‘打造自己”“弟子们在盲目崇拜中效仿偶像,晕头转向跟着‘师傅狂热鼓噪”。

学习与超越偶像框架:区别于“偶像崇拜”的负面框架,此框架下的偶像追随者主动从偶像身上汲取力量,立志追赶和超越偶像。如“那是一个偶像的黄金时代,一场学雷锋、争先进、做新人的群众性活动蓬勃展开”“他的偶像是许三多,他要不断超越自己”。

传播优秀文化和价值观框架:认为偶像能发挥传播优秀文化或社会主义核心价值观的作用。如“借重他国或本国明星或偶像来获得外交亲和力、商业渗透力和文化影响力”“借鉴偶像剧表现手法启示二:创新艺术技巧传递主流价值观”。

文化产业框架:讨论偶像相关产业的经济效益、社会效益及其他问题。如“电视工作者所应当做的不是取消偶像剧,而是为青少年提供尽可能优质、高水平的偶像剧”“‘粉丝营销利用当红偶像的影响力来掏粉丝的钱包即便仅从商业角度来看,也是对明星的一种过度消费”。

危害青少年框架:批评偶像的错误引导,呼吁保护青少年。如“‘偶像吞云吐雾,‘追星少年竞相模仿”“追星的孩子们被偶像牵引着,义无反顾地进入了网络游戏的天堂”。

(二)偶像报道框架的竞争

图5直观地展示了六大框架的采纳情况是如何随年代变化的。不同框架的报道不断建构文本、提供受众解读方式,指引、营造社会群体的信念共识。显而易见,“偶像崇拜”和“学习与超越偶像”与“危害青少年”和“传播优秀文化和价值观”是针锋相对的框架,两对框架之间又有着某种联系。2012年后,“偶像崇拜”“危害青少年”走向衰落,“学习与超越偶像”“传播优秀文化和价值观”则占据上风。

“树立健康偶像观”框架之所以在所有偶像报道中占比较小而在直接相关报道中占比较大,是因为该框架大多是在那些深入讨论的报道中才被采纳,起到升华主旨的作用。文化产业框架历年被采纳的数量慢慢攀升,是与偶像相关的文化产业稳步发展的一个注脚。

[1]不少报道同时采纳了多种框架,本文将它们重复计入了不同框架类目中,因此各类目比例之和超出100%。

五、结论

改革开放初期,大众偶像之风传来,在中国内地开花结果。这是一把双刃剑,既有增加社会活力、产生经济效益等益处,也容易产生污染青少年心智、破坏社会秩序、影响主流价值观等有害影响,反对娱乐偶像崇拜的声音开始出现,这在《人民日报》的报道中也有明显体现。

法兰克福学派文化学者洛文塔尔最早提出“生产偶像”和“消费偶像”的概念。洛文塔尔发现,20世纪前20年中,传记中的偶像来源于工业、商业及自然科学等领域。到了20世纪40年代,娱乐界、体育界人士的传记数量逐渐占据上风,他们都与娱乐有着直接或间接的联系,洛文塔尔称其为“消费偶像”。中国“消费偶像”兴起于20世纪80年代末至90年代初,但“生产偶像”从未缺位,各领域先进典型持续发挥着正面影响力。

如果说娱乐偶像是外来的,那么另一类消费偶像——体育偶像可谓“土生土长”。自1979年中国在国际奥委会中的席位恢复以后,中国运动员在国际赛场上屡创佳绩,激发了国人的民族自豪感,体育英雄顺理成章成为大众偶像。随着体育文化被广泛接受,中国开始借鉴发达国家体育造星的运作方式。体育产业兼具社会效益和经济效益,因此打造体育偶像成为主流媒体传递正能量的重要方式,相关行业也迎合主流媒体的这种需求塑造体育明星,可以说二者是相互建构的。相比于娱乐偶像,有关体育偶像的正面报道明显更多。这主要是由于由国家培养的体育偶像比资本捧红的娱乐明星更适合为拼搏、公平等公益口号代言。一个例证就是体育偶像和学习与超越偶像框架的组合在《人民日报》体育偶像报道中占比非常高,话语实践者正是希望借助偶像效应让健康的竞争观深入人心。

作为最有分量的国家主流媒体之一,《人民日报》还倡导让先进典型成为大众偶像。先进典型偶像报道数量的起伏与娱乐偶像报道的数量相关,这体现了媒体主动通过话语实践利用偶像效应进行社会主义价值观的推广。这里的偶像相当于榜样,对先进典型榜样的宣传在中华人民共和国的历史上从未间断,他们被称作“偶像”是随着消费偶像提法的增多而出现的。报道中“偶像”这个词慢慢吸纳了榜样的内涵,并部分取代了榜样这一提法,利用资本对偶像概念的炒作抬升典型偶像的关注度,达成主流意识形态的宣传效果。

改革开放以来,《人民日报》的大众偶像报道经历了“奇观化”到“正能量”的话语变迁,这既是中国社会文化生活多元化的真实写照,也是主流意识形态对大众偶像文化的不断认识并介入其中的历史缩影。

[作者简介]李元满,男,汉族,广东佛山人。中南大学文学与新闻传播学院硕士研究生,研究方向为文化传播。