如何囚禁一颗太阳

名师简介:

魏然,九三学社社员,本硕毕业于北京大学,拥有多学科领域学位计22个。自2014年起,于北大附中高中部开设科幻文学概论、科幻影视概论等科幻系列课程。其中科幻文学概论是大陆地区公立高中正式开设的首门科幻文学通识课程,该课程设计及教学实践的相关成果曾获北京市基础教育科学研究优秀论文一等奖。曾担任中国科普作家协会科普科幻教育讲师团成员、科普科幻青年之星计划评委,全球华语科幻星云奖(大众)评委,北京高校科幻知识竞赛命题人,有多篇作品发表于《科幻应该这样教》《中国教师报》《科普时报》《深圳商报》等。

本质上说,我们身边的能源绝大多数都来自太阳——木柴中储存了植物吸收的阳光能量,煤和石油同样可以追溯到远古植物,风能和水能来源于阳光照射带来的气流和云雨,至于太阳能,光从名字看就够直白了。

因此,如果能囚禁一颗太阳,岂不是能拥有取之不尽的能量?

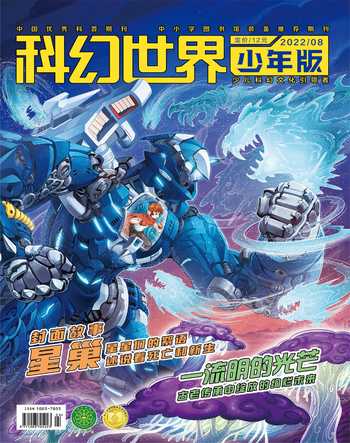

的确有人认真考虑过这个问题。物理学家弗里曼·戴森(1923 -2020)受到前人启发,在1959年提出了一种可能实现的方法——制造一个巨大的球壳,将整个太阳包裹在内,从而将它释放的能量一丝不落地全部吸收。后来,这个能够囚禁太阳并吸收能量的球壳被人们称为“戴森球”。戴森球把太阳从宇宙中隔绝出来,让它成为人类专属的大号能量源。

但作为一颗恒星,太阳可没那么容易被驯服。太阳具有强大的引力,一个静止的戴森球为了避免坍塌,必须与太阳的引力相抗衡,这对球壳制造材料强度的要求远远超出了任何已知物质的上限。那么,让戴森球动起来,以太阳为中心旋转,用离心力来对抗太阳的引力行不行呢?由于球壳上不同纬度的转速不同以及由此产生的受力情况不同,旋转的球壳会先把自己撕裂。

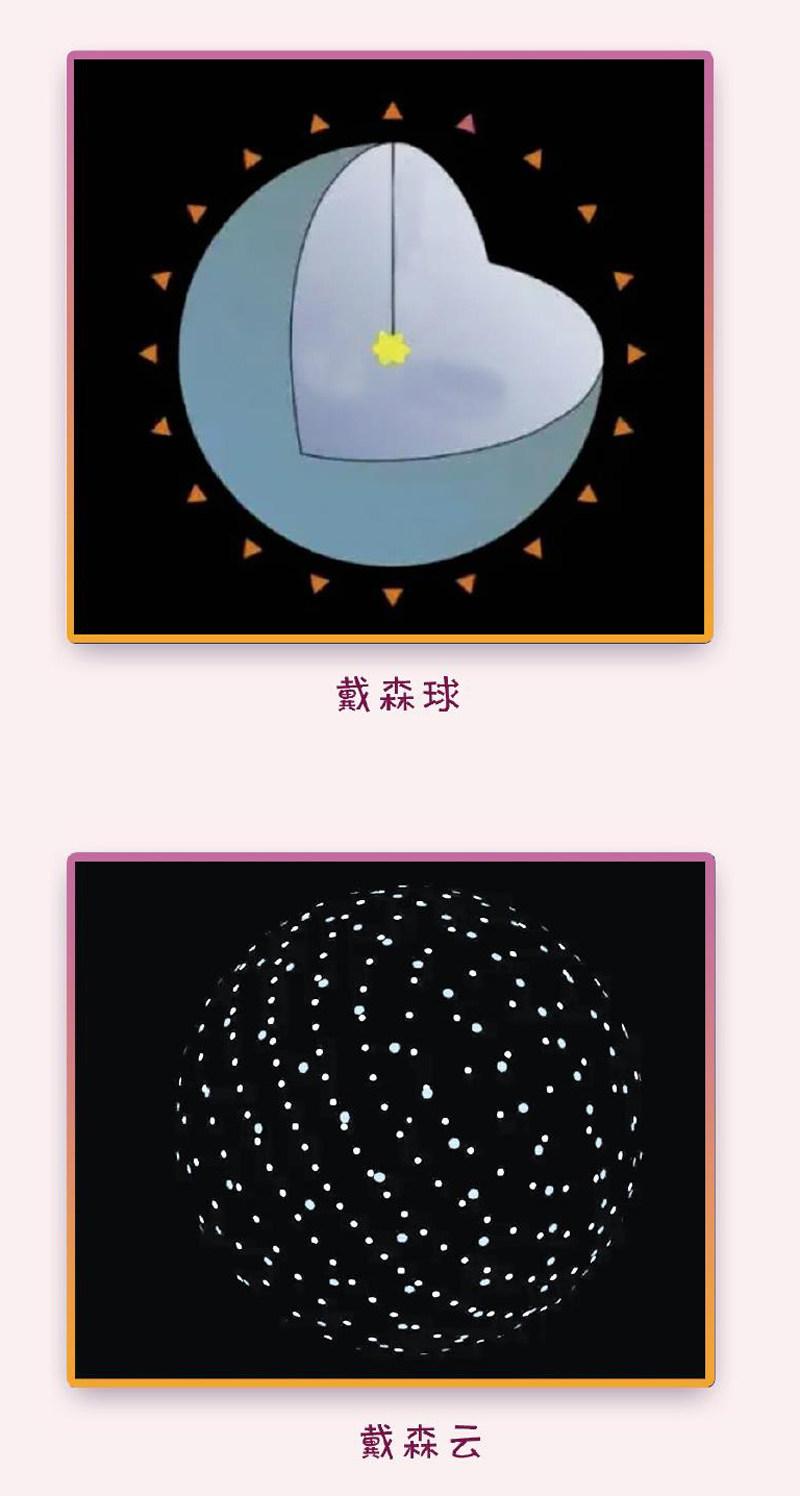

于是,有人基于这样的思考,将戴森球加以改进,提出了“戴森云”。戴森云不再是完整的坚固球壳,而是由许多松散结构组成的集群,它们沿着各自的轨道,共同围绕太阳旋转。但这就意味着大量的相互遮挡和无比复杂的轨道设计,包括其自身引力带来的轨道扭曲——戴森云也有无法回避的缺陷。

还有人提出了“戴森环”。戴森环也绕着太阳旋转,但只保留了戴森球球壳赤道上的窄窄一圈,圈上各纬度转速基本相同,从而保持结构的完整,至少不会被自己撕裂。可惜这种旋转并不稳定,极小的扰动就能打破平衡,让戴森环的中心偏离太阳,就像旋转的呼啦圈一般,越甩越远,最终断裂和坠落。而且对于戴森环而言,不论是维持轨道位置,还是保持旋转状态,都需要消耗不计其数的能量。在拉里·尼文的科幻小说《环形世界》系列里,就描述了这样一个巨大的圆环以及圆环险些自毁的故事。

即便以上这些问题都能够被不断发展的科技慢慢解决,可制造戴森球或者戴森云、戴森环的材料要从哪里来呢?经过计算,如果以地球到太阳的距离作为半径,修建一个包裹住整个太阳的球壳,哪怕用上太阳系里所有的行星、卫星和尘埃,甚至拆掉地球作为建筑材料,也只能勉强修得相当薄,甚至可能薄至几厘米。这样的球壳如果是普通物质,在太空中很快便会被破坏得千疮百孔。按照人类目前的科技水平,也许只有尚在理论设计阶段的星际太阳光帆,才能从材料的角度为“ 囚禁太阳”计划的实现保留一丝可能。

其实,戴森提出这一设想,初衷并非是追求获得更多能量,而是为了探索外星文明。他认为随着文明的发展,其对能量的需求会越来越多,并终将达到需要所属恒星系全部能量的程度。因此,足够发达的文明,最终都要通过戴森球或者类似的形式,将恒星囚禁起来,以获得尽可能多的能量。这些能量将被文明收集、使用,最终转化为废热,排放到宇宙之中。据此,遥远的外星文明或许通过简单的天文观测就能发现——以人类现有的能力便有机会探测到许多光年之外由废热释放出的红外线,而那种恒星能量级别的红外线是其他天体难以冒充的。

根据戴森的设想,我们甚至可以得出这样的结论:恒星亮度的变化,可能就来自不完整的戴森球结构对恒星的周期性遮挡。自2009年开普勒太空望远镜升空以来,我们获得了深空中若干恒星亮度异常变化的样本,它们中的许多难以用行星绕转等常规原因加以解释。也许,在这些变化的恒星光芒之中,便隐藏着神秘的戴森球和外星文明。

时至今日,人类还太过弱小,我们只能通过对星空的简单观测,默默搜寻和仰望那些囚禁了恒星的伟大文明。但相信总有一天,人类文明也将拥有征服群星的力量,在宇宙中熠熠生辉。