作家安安

格格

诗有别材,非关书也,诗有别趣,非关理也——题记

一

听到门铃声,我把自己从凌乱的桌面上解放出来,我最讨厌在我专注的时候,尤其是灵感爆发的时候有人打扰,那个时候就有想掐死他的冲动。

禾禾露出半个头冲我一脸媚笑:那个大哥,是你招保姆吗?阳光下她的五官虚幻淡化,我一时没能从小说人物中反应过来。

那个,那个……我一时竟有些语噎,我快速搜索脑海里的记忆,从中找出一些信息,似乎前些天我的确在同城网上发布过一则招聘公告。

自从开始创作长篇小说《霾》以来我的生活节奏完全乱了,饮食、睡眠、休息完全没有了规律,我时常被作品里的情节人物折磨,导致我常常忘记吃饭,忘记白天和夜晚,甚至我的胃病和神经系统也开始变得紊乱。

我需要帮手,我的小精灵们同样需要。是的,我有一屋子的精灵:豆豆、毛毛,还有将军。本来还打算养一条宠物蛇,但想想那个东西饲养很麻烦只好作罢。

我不喜欢猫猫狗狗的,那是女人或者贵妇用来打发无聊时光的,而我更关注一些比较独特的东西,简称:韩式美学。

豆豆和毛毛惊人的食量和排泄成正比,我每天不得不抽出一小时时间来清理它们。相对于豆豆和毛毛,态度傲慢的将军比较安静,像个绅士沉默不语,这一点像我。为了写出一部惊天作品,我辞去做了多年的服装公司策划工作,家里人都说我疯了。潇潇,你啥时候才能安稳下来,成个家,让我这颗心也落下来啊?母亲声嘶力竭的指责里有一种恨铁不成钢的无奈。二哥坐在沙发上,目光灼灼地看了我半天,两手一拍大腿:潇潇,不是我说你,喜欢当个业余爱好就行了,你还真以为你能写出啥流传千古的名著,能成为莫言、余华一样的人物?他的手臂向下果断地一挥:人,要找准自己的位置。

这些话令我无地自容,是的,我喜欢文学,喜欢写作,但现实的繁杂根本不能让我静下心去创作。二嫂站在二哥身边迎合着母亲:是啊,潇潇,你也不小了,赶紧把工作稳定下来,找个女朋友结婚,这样我们也就放心了。一股莫名的焦躁在我体内不断冲撞,四边的景物都模糊起来,我想像郁达夫《沉沦》里的主人公一样高喊:为什么没有人理解我,为什么?我冲出屋子,任凭眼泪在风里恣意纷飞。一群白鸽在头顶一圈一圈盘旋,我心里生出一双翅膀,涌起无限豪情,我要冲出那个桎梏我的枷锁。我带着自己全部积蓄从那个不被人理解的家搬到这个无人知晓的地方。如他们所说让我自生自灭吧。

二

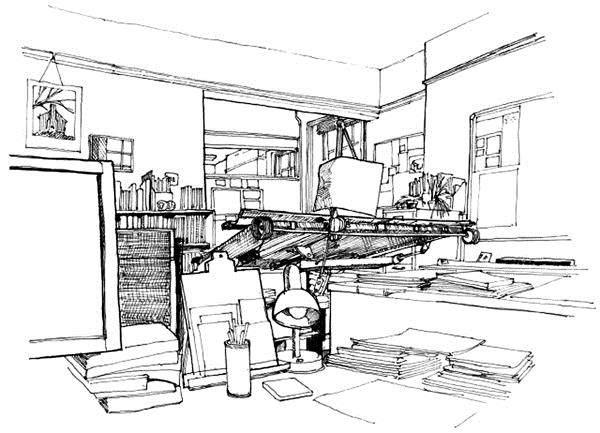

房间里堆满了外卖盒、食品袋、方便面调料、面包果盒,还有鼠粮、龟粮和各种腐烂的蔬菜,纸巾散落在房间的角落就像一个个潜藏的炸弹。我常常忽略小精灵们的存在,豆豆和毛毛两只前爪立起来,趴在笼架上,瞪着灰色的小眼睛对我吱吱吱不停叫,这种特殊的提醒方式会让我连贯的思维断开,我有一种让它们在夜空绽放的冲动,这样恶毒的想法让我心里有些许快意。

但更多时候,当我思维枯竭看着远处的山峦,还有那一排寂寞的白桦林,我觉得自己更像一只孤雁。豆豆用柔软躯体在我手心不断摩擦,似乎在安慰我;毛毛胆怯的眼神会让我心里生出无限怜爱;将军常常是沉默的,只是有一次忘记给水箱加水,它居然从里面爬了出来,跑到我的脚下含住我的脚趾,让我领教到什么叫刻骨铭心。它狰狞的表情让我从此不敢小觑它的危险。我时常与它们低声私语,倾诉我的孤独和寂寞,给它们读我的作品,分析作品里的人物情感和故事结构,甚至跟它们讲卡佛,讲福克纳,讲纳博科夫,它们都会趴在那里静静聆听。有时我讲到兴起豆豆也会兴奋地在笼子里来回奔跑,毛毛会很配合地吱吱两声回应我,只有将军发出类似刚出生奶猫或者打嗝那种声音。

它们是一群有灵性的精灵,并不单单是一只体态臃肿或者凶恶的宠物。它们比任何人都懂我。然而我的屋子里常常弥漫着一种说不出的味道。尤其是我从外面进来的时候,那腥臭的刺鼻味道几乎让我窒息。我的气管越来越不好了,我不得不天天开窗通风,然而却又导致我的偏头疼发作。那个时候我希望有一个人走进我的生活,即使他什么也不做只是静静地和我说说话就好。

一天夜里我急性胃肠炎发作,那次绞痛比往常更加严重,我甚至懷疑看不到第二天的太阳,在我最后昏厥的一刻不知怎么拨通了安安的电话。醒来后,安安在医院病床前眼神忧郁地对我说:韩作家,你该请个保姆。我从来没觉得自己是一个作家,虽然我的作品《红豆》在小城广为流传,我一时也成为小城人追捧的对象,但我依然也不喜欢别人称我作家。我忘不掉离开家的誓言:不成功则成仁。

以前我觉得作家是一个高尚且神圣的职业,可以救赎人的灵魂,陶冶人的情操。但现在不是,现在这个称谓很宽泛,甚至带有讽刺意味,只要是发表过作品的哪怕是豆腐块也可以称自己是作家。小城这样作家很多,安安就是其中之一。

安安是外来户,长得有点像米开朗琪罗笔下的《酒神巴库斯》。他有一头染成栗色的羊毛卷,精致的五官,眼睛黑得泛蓝,像夜空下的天幕,他声音有一部分好似花腔女高音婉转高亢,他的衣着装扮近似中性,有时戴两个亮晶晶的超大耳环,有时穿一条灰蓝色毛呢裙裤,但上身一直都是宽松的休闲上衣。小区里的人对他的性别常常迷惑。但安安很郑重介绍自己:安安,男,河南人,二十八,未婚。据说他是中外混血儿,他关节粗大的手让人们默认他的性别。大家不知道安安为何流落至此,没有人了解他的来历。安安在小区楼下开了一家早点铺,他的馄饨味道鲜美,小区里的人都喜欢早上去他那里吃一碗热腾腾的馄饨。安安为人热情,豪爽,所以深得大家的喜爱。他的早点铺也常常人满为患。时间久了大家都喜欢和他聊聊天,说些家长里短。

据说安安还喜欢吟诗作赋,没事也喜欢写点生活感悟心得啥的。他在小城晚报发表过一篇小文介绍馄饨的十六种包法,从此以后每每有人去他的小店他都会翘着兰花指有意无意地指着发黄报纸上他的大作。安安高兴时喜欢翘兰花指,生气时也翘。有人讨好地称安安为作家。安安总是故作深沉地看着窗外嘈杂的人群和川流不息的车辆说:文学和生命一样,是很严肃的事,是富有内涵和哲学的东西。但是我敢打包票他连《中国通史》都没弄明白。

三

米兰·昆德拉说:人类一思考,上帝就发笑。自从我知道楼下住了一个作家我就再也不敢去他店里买早点了,有人告诉我,安安常常很不屑我。说我写的东西就是一团垃圾,会令人误入歧途,尤其會影响孩子的健康发展,这令我很为自己不齿。我竭力保持自己得体的妆容,也会微笑着和邻居点头打招呼。每次下楼遇到一些邻居,他们带着异样热情的目光和我打招呼:早啊,韩作家。这令我羞愧难当。我忙冲他们摆手并且纠正:别这样,叫我潇潇就好了,或者韩潇潇。他们打量我不俗的仪表,依然很恭敬地称我韩作家,这是很为难的事,于是我只好用沉默来回答,这样导致他们都说我是个自大、自负且自傲的怪人。

为了避免不必要的麻烦,我尽量减少下楼次数。我储存了大量食品,只要冰箱还有一块面包,我可以半个月不下楼,所以我很感谢疫情,这样大家都尽量减少见面,减少不必要的应酬。能进我屋里的人少之又少。小区的水电费本来是一个楼道住户轮着收的,但因为大家都比较忙,没有时间,所以安安第一时间站出来主动承担了这项任务。大家夸赞安安是一个乐于助人的作家。作家安安第一次来我这里收电费,人还没有进到屋子中央,就像被谁踩了尾巴似的大呼小叫,说我把好好一间屋子弄成养殖场。他跳起来的动作很像杨丽萍的《雀之灵》。

这让我怀疑他的性别,我推着高度近视镜打量他:时髦的羊毛卷,加上立体轮廓的粗线条,还有那四方高大的身材,像一个可以移动的画框。他故作神秘地告诉我,他不但是一个作家,还曾是一个演员。我没问是哪类演员,但我觉得他很有表演天赋。

因为安安的广泛传播,从此我光鲜外表的印象被打破。我再出去采购的时候,发现人们看我的眼神带了探索和研究,好像我变成某种奇怪的生物。他们说我其实就是金玉其外败絮其中,我想我该感谢安安,因为小区人们对我敬而远之,这让我省去很多不必要的应酬。但安安除外。

自从那次胃肠炎风波之后,安安就经常找各种理由靠近我。查水表、电费,后来就借椅子、凳子、盘子、碟子、雨伞,还借过我很多书。总之我屋里有的他几乎都借遍了,但每次都有去无回。我想这是他靠近我的第一步。他不再称呼我为韩作家,更多是搭着我的肩膀很亲热地称我潇潇。后来他索性不再找借口,振振有词说来看看我,以免再次发生上次那样的危险。他还常常把那天的壮举添油加醋地对小区人讲,于是他的身上除了作家身份、乐于助人的光辉,又多了一层救人危难的英雄形象。对于安安的救助我当然要心怀感恩。他跷着二郎腿得意地对我说:要不是我那次及时送你去医院,估计世界上就会少一个伟大的作家。你该感谢我,我点头脸上挂着谦卑友好的微笑。

四

只要安安在,我便没有什么秘密。潇潇,你太伟大了,怎么这么多书啊?安安叉着腿双手环胸站在我的书架前惊呼。好像哥伦布发现了新大陆。哦,看到喜欢就买了。我淡淡地说。潇潇,荷兰猪和仓鼠有什么区别呢,怎么看上去都一样啊?安安站在两个笼子之间第二声惊呼,好像我养了两只恐龙。

在普通人看来其实没什么。荷兰猪比仓鼠略微大些,而且身子是尖的,仓鼠是圆的。我两手插在兜里淡漠地说。安安便像个孩子一样伏在两个笼子之间仔细地观察。阳光像一束亮闪闪的金线被层层叠叠的散尾葵过滤,漏到他身上变成了淡淡的圆圆的轻轻摇曳的光晕。我想安安内心应该潜藏了一个孩子。

潇潇,这乌龟好大啊,可以炖汤喝吗?他居然用手指不断地戳鳄鱼龟的壳问我。将军的身体立马膨胀出一倍,它的头高高昂起来,小眼睛里射出一种阴冷的目光。我急忙制止了安安的行为,警告他要是再敢挑衅将军,他一定会得到此生难忘的记忆。安安撇撇嘴说我心理有问题才会养这些变态的宠物。

安安的到来像一股清风打开了我与外界的联系,我的生活变得五彩缤纷起来。他会告诉我许多外面精彩的世界,比如,小区六楼张姐和物业小刘暧昧不清了,五单元和一单元因为一泡狗尿打起来了,四单元三楼王哥家卫生间漏水把二楼小孟淹了,六单元三虎家孩子考上音乐学院了在东来顺庆贺,小区人几乎全去了……这些给我的创作带来更多灵感。那段时间我的作品进展很快,为此发表了很多优秀短篇。我的《邻居》《邂逅》《那一束花开》都是根据安安提供的素材所改编的,但我不知道安安为什么靠近我?

安安常带着探究的眼神问我:潇潇,你觉得为了文学放弃身边一切值得吗,包括你的亲人?我沉默地看向窗外,远方那些稠密的白杨树叶子,像是一条流水,在人们看不见的地方,平静又响亮地流淌。为了理想,最起码我要努力一次,我的人生才能无怨无悔。我说。

潇潇,你才是真正的作家。安安侧着脸两手一抱拳:在下佩服!当然,作家安安带来的不只是整个小区新闻还有他的各种通俗歌曲。人们听到安安的歌声,就会打趣地说作家怎么变成了歌唱家呢?唱歌时候的安安一改平时说话时的腔调,变得高亢有力,但这对我来说何尝不是一种折磨。

如果有一天/我老无所依/请把我留在/在那时光里/如果有一天/我悄然离去/请把我埋在/这春天里……

安安翘起兰花指跟着曲子如痴如醉地哼唱,我从来想不到这声音有如此穿透力,我的脑子几乎炸裂:安安,安静,安安,请安静!安安冲我做了个甩水袖动作,翘起兰花指拉长声调:潇潇呀,你要学会生活,写作不是生活全部,你要学会接受新鲜事物。我想他说得很对。只要安安此时从我的世界消失,我愿意。

安安越来越随意了,他坐在沙发上,跷着二郎腿,我新买的大红袍在茶具间转来换去,他的手法很娴熟,行云流水般完成所有程序,最后端起我的银茶盅一饮而尽。他不止一次地对我说:潇潇啊,你该找个女朋友。他的目光扫过我凌乱的房间皱着眉,像伟人一样在屋子里挥一下手臂:哪怕找个保姆也好啊。瞧瞧,这像什么样子嘛!上帝啊,我仁慈的父啊,让安安从我的世界消失吧,每次在夜晚祷告时我都会这样说。但似乎安安来得更频繁了。

关于小区题材的作品陆续发表以后,大家很快就从安安那张阔嘴巴里知道事情真相。从此单元楼乃至整个小区似乎都肃静了许多。小区人们对我搭讪显得有些拘谨和小心翼翼。

他们问:安安今天又去你家了?安安似乎和你很聊得来啊。也有人嘴角带着一抹嘲讽笑着拍着我的肩膀说:其实安安挺有意思的。然后抬头看我一眼,擦身而过。

而这些该让我怎么解释呢?当然除去这些他们也会讨教一些关于宠物方面的话题。比如,荷兰猪的饮食、仓鼠的繁殖,以及鳄鱼龟适合的温度。这些话题让我有些无所适从。我连忙摆手走开以此掩饰自己的窘态。安安的生意似乎越来越冷清了。关于小区里的绯闻他讲得也越来越少了。直到有一天他愤愤不平对我说:这些鸟人们……都避着我……

小区人们开始有意无意地疏远作家安安,但这并不影响他对我的频繁探访。有一次他居然跑到我的储物间取出那把旧吉他,非要让我弹奏一曲。被他纠缠不过我只好弹了李健的《贝加尔湖畔》。安安沉浸在乐曲中的样子让我怀疑他是一个有着极高造诣的音乐家。但曲子一停,他立刻恢复他洒脱本性,拍着我的肩膀用他的花腔女高音说:潇潇,弹得不错嘛,有机会教教我呗?

五

我问过安安为什么离开家乡跑到小城,他看着窗外渐沉的晚霞说:你为了理想,我为了生活。同一片叶子,风的方向不同,目的地也不同,这是安安第一次说出如此有哲理的话。我盯着他的脸一直笑,他说:很奇怪吗?我告诉过你我曾是一个演员,是真的。

他的脸上突然多了一种忧伤,这和我平时看到的安安不一样,他起身缓缓走到窗前:我的确在我们那里一个剧团做过编剧,但那时年轻气盛被剧团排挤,所以我就离开剧团,独自闯天下。他回头对我苦笑了一下又甩甩他的羊毛卷,似乎要甩掉什么。都过去了,他说,其实没什么,你看我现在不也过得很好吗?他冲我挤出一张笑脸。我走过去抱了抱他,我觉得和安安之间搭起了一座无形的桥梁。

作家安安在我这里一如既往地随心所欲。我对他一点办法也没有。但有时候他也有可爱的一面,比如,他一手捂了鼻子和嘴,一手去清理小精灵们遗留下来的排泄物,然后指着我说:孺子不可教也。

初冬。雪花簌簌,气温骤然下降。

安安打着落满白色雪花的雨伞,咒骂着鬼天气,把同样僵硬湿冷的蔬菜或者鱼肉放在地板上,跺着脚,哈着气,搓着手,一头扎进厨房。围着那条碎花蓝布围裙一边在厨房的锅碗瓢盆中忙乱,一边愤愤不平地告诉我他是如何不辞辛苦,顶着风,冒着雪,坐公交,挤地铁,去早市采购这些生命食材。他的喋喋不休打亂了我所有的构思,我真想在他身上安装一个可以控制的语言开关。但是我不能。

有一天,当他再次抱怨的时候我把一千元稿费塞在他手里,冷冷地说:辛苦你了。他瞪着他那双黑得发蓝的瞳孔看着我:你这是干什么?你这是什么意思?他气愤地甩掉我的钱说:你这是在侮辱我!

安安很生气地走了。

我说什么了吗?我是这个意思吗?我耸着肩摊开两手问我的小精灵们。豆豆依然在笼子里来回奔跑,好像那里有一条无形大道。毛毛直立起来趴在笼子上冲我吱吱地叫,只有将军抬起头用它的小眼睛不屑地看我一眼,又慢慢划动它笨拙的四肢潜到水里去了。安安的做作让我觉得虚伪,但他的离开让我有一丝轻松和窃喜,我想终于可以安静了。

我以为从此以后安安像三毛的《雨季不再来》永远消失了。然而我高估了自己的判断力。第二天晚上,就在我临睡之前,安安提着两包馄饨和一瓶五粮液、一个酱猪蹄再次出现在我面前。他脸上挤出一种哥特式微笑,身子泥鳅一样滑进来。我想了想,还是不放心你……他说。

不等我开口他在唇间竖起食指自傲地说:毋庸置疑的是,我不但是你的救命恩人,我还是你唯一的朋友。你不要否认!

你、我、好吧。我对安安张口结舌,除了无奈实在想不出任何语言。

安安自顾自跑进厨房,一边手脚不停忙乱,一边说:潇潇,我们都是文人。我们都有一颗孤独的灵魂,应该像刺猬一样抱团取暖。我发誓我从来没有过和他抱团取暖的想法,然而安安可不这样想。他把煮好的馄饨和酱肉放在茶几上,龇着牙撬开五粮液的瓶盖,咕嘟咕嘟往酒杯里倒,问我:潇潇,你知道曹操怎么评价刘备的?

我像鲁迅笔下的小学徒一样把脸扭过去,不屑与他说话。他接着说:曹操对刘备说,天下英雄唯使君与操耳也。这话用在咱俩身上是一样的。他用手在我和他之间挥了一下,幅度有些大,一个酒杯应声而落。豆豆和毛毛惊慌失措地尖叫起来,它们共同演绎了一曲此起彼伏的大合唱,连沉睡的将军也被吵醒,它抬起头凶恶地盯着安安。安安涨红了脸踉跄着站起来,狠狠地踢了笼子一脚,指着它们大声喊:叫,再叫,迟早有一天我会让你们永远闭住嘴巴。

我不知道怎么跟他解释,如果一个人没有廉耻该是多么恐怖的事。潇潇,文学是一个人的情怀,它需要建立在一定的情感基础之上的……喝得烂醉的安安不等我回应,就像被敌人射中子弹一样直挺挺地倒在沙发上。

那夜,安安没有回他的早点铺,他占领了我唯一的床,而我只能蜷缩在沙发上。月亮昏晕,星光稀疏,仿佛吝啬自己的光芒,不愿为我指明未来的方向。

六

太阳如一个沉睡的婴儿从黑沉沉大地中露出娇嫩的脸庞,焕发出新的生机。新的一天开始了。

早,潇潇。安安从厨房探出头温和地冲我打招呼。

早,安安。我揉着酸胀的肩膀和脖子。

你先刷牙洗脸,我这边马上就好了。面香味伴随着安安的花腔女高音从厨房飘出来。

你昨夜睡得好吗?豆豆和毛毛没有吵到你吧?我把毛巾按在脸上,温热的水滑过肌肤,一种舒畅从心底散发出来。

嗯,还好,还好。安安围着那条碎花围裙端着一盘焦黄的烧饼看向我却欲言又止。我把毛巾停在胸前:有什么事吗?

安安把烧饼放在茶几上,低下头两手在围裙里不安地扭着。

怎么啦,安安?像个娘们儿似的。

我,我昨天喝多了,它们太吵了,就把它们扔到过道了……

它们?天哪……我反应过来,飞奔到过道。豆豆和毛毛安静地趴在笼底,身上盖着一层寒霜,已经气息奄奄。而将军再也不会暴躁,僵冷地在水箱里一动不动,墨绿色的龟壳变得灰暗。我的眼泪伴随着愤怒滑落下来。那一刻,我再也忍不住了,卸下往日斯文和善的伪装:你凭什么私自把它们扔掉,凭什么!凭什么!你知不知道,那都是一条条鲜活的生命?我不由悲从心来,放声大哭。安安走过来试图劝解我:潇潇,它们太吵了,而且,它们对你的健康也不利。

我甩开他递过来的毛巾,瞪着和将军一样凶狠的目光:算了吧,什么为我好,你就是嫌弃它们吵到你了是不是?!

安安也很生气翘着兰花指说我狗咬吕洞宾不识好人心:潇潇,我真的是为你好……

闭嘴,你给我闭嘴!我指着门口:你给我滚,滚!滚!从此我都不要再看到你。

安安的脸白了又红,红了又白。最后他默默拉开门走了。

阳光从屋里隐退,屋里突然变得格外安静,格外空旷。我颓丧地坐在沙发上,脑子一片空白。从那以后我又恢复了一个人的世界。

只是突然静下来的日子让我一时无法应对,目光所及不是小精灵们跳跃的身影,就是安安那双黑蓝色的眼睛,这些像一个个巨大的空洞把我吸进去。那种喧嚣后的孤独就像潮水似的淹没了我,让我几乎窒息。我的思绪再也不能集中。我的小说《霾》已接近高潮,但我一点方向也没有,甚至有几次我想放弃。

夜里我听到小精灵们敲打我的窗棂滴下一整串的眼泪,还有安安一声接着一声的叹息。安安从我这里离开后,我就再沒见到他,也没有他任何消息了。我尽量不去想他,忽略掉那些曾在我生命中出现的身影。有几次路过他的早点铺,只看到安安馄饨馆的牌匾在冷风中孤零零地立着,而那扇卷帘门把一切都拒之门外,好像那里也从来没有过安安这个人……

新的一年到了。有一天我读海明威的《蚕马》,里面有一句话:没有谁能像一座孤岛,在大海里独居。每个人都像一块泥土,连接成整块陆地。我放下书走到窗前,窗外,光秃秃的树枝上,挂满了毛茸茸、亮晶晶的银条儿。我想是该有个人给我的世界增添一些色彩了。

七

当我看到酷似安安的禾禾,第一时间我以为安安又回来了,但禾禾的眼睛是纯黑色的,五官也柔和很多,如果不是偶尔闪过她那条又黑又粗的辫子,我总以为安安的灵魂附在她身上。但禾禾不是安安,安安太闹了,像一只火红的大公鸡。而禾禾很安静,安静得有些木讷,她的眼神有些呆滞,像一个没有生命的机器人。禾禾机械地做着家务,安静地收拾着屋子,即使走路几乎也没有声音,这种安静让我总觉得缺少些什么。我写得累了踱步到客厅,禾禾两手托着腮若有所思地看着远方。阳光从那盆旺盛的常春藤上像个孩子似的跃到禾禾的身上,她转过头看向我,眼神似乎活泛起来,好像整个世界从一个漫长的睡梦中苏醒过来了一样。

我突然来了兴致去杂物室取出那把旧吉他,抹去吉他上的灰尘,试试音,再次弹起了那首《贝加尔湖畔》,禾禾静静地站在那里倾听,黑色的眼眸浮现出一层晶莹的泪光。腊月二十三,母亲打来电话问我啥时候回去过年。那一刻灿烂的烟花划过窗前。握着电话,抑制不住的思念喷薄而来。我想起安安说的那句话:文学是一个人的情怀,它需要建立在一定的情感基础之上。我说:妈,年前我一定回家。

禾禾从外面进来突然问我:韩哥,小区有人问我和安安是啥关系。

哦?我转向她问:你怎么说?

我也不认识安安呀,所以我说没关系。

哦,他们还说什么了?

没什么了,就这些了。她低下头又抬起来:韩哥,你认识安安吗?我心里一跳,好像是打开了一个封存很久的记忆,我盯着禾禾那张脸使劲使劲看:不认识。

禾禾哦了一声,静了下来。

下弦月挂在树梢上,像一个硕大的问号。她叹了一口气,幽幽地说:其实谁又是谁的谁呢?

责任编辑/何为