被骟掉的儿童节

作者简介:

刘艳军,中学语文高级教师,惠州市首席教师。业余创作作品散见于《惠州日报》《南方都市报》《南方周末》《羊城晚报》《同舟共进》《青年文摘》《春城晚报》等报刊。

1986年“六一”儿童节的前一天。写这篇文章的时候,我查阅了万年历,1986年“六一”儿童节的前一天是5月31日。对5月31日,我没什么印象,我记得的是“六一”儿童节的前一天。

那天早晨,我起床的时候,天才麻麻亮,母亲还在烧火做饭呢。见我起床了,母亲说:“饭还没做好呢,起来屙尿啊?”其实我并不想屙尿,昨晚都去屙了两次了。现在想来,我其实是失眠了。难以置信吧,小学生有什么资格失眠?不管叫不叫“失眠”,总之,那天晚上我是真的没睡好。我的心里惦记着事儿呢。别以为小学生心里就没事儿,一颗糖、一只洋虫、一枚火花、一次春游都是大事儿。

母亲见我在锅边转了两圈,并没有去屙尿,就说:“去屋后抱点干柴来。”我没有去,或者我压根儿没在意她到底说什么。我掀开大铁锅的盖子,在猪草中扒拉出两条红薯吃起来。母亲大声说道:“那是喂猪的!早饭在锑锅里。”看我没有回话,急匆匆的样子,母亲又说,“你忙啥子?”我说:“明天‘六一儿童节。”母亲说:“是明天,又不是今天!”是啊,明天才是“六一”儿童节呢,又不是今天。但我决定还是要赶紧到学校去,老师和同学一定有什么重要的事情让我去做,“六一”儿童节多重要的一个节日啊。虽然,到底有什么重要的事情,我一时半会儿也想不起来,但我觉得应该有重要的事情。我忽然觉得自己像一只母鸡,肛门憋胀了,不由自主地要找个地方把蛋生下来。

两条红薯下肚之后,我说了声“妈,我走了”,挎上书包就走了。去村小学的路上,我很高兴地自言自语:“明天就是‘六一儿童节了。”路过外婆家门前的时候,我甚至喊了一声“外婆”,不过,她老人家似乎没有听到。

1986年的5月31日,对我来说就是“六一”儿童节的前一天。人们往往就是这样记住某个日子的,比如,“我结婚的前一天”,“张三打掉我牙齿那天”,“阿Q将褡裢卖给赵白眼的这一天”,“‘9·11事件的第二天”,如此,等等。

1986年儿童节的前一天傍晚,队长到我家来收猪税。临走的时候,队长对我说:“明天儿童节?”我说:“是啊。我还要到乡上去唱歌呢。”队长说:“唱啥子歌?”我說:“《一条大河波浪宽》。”若干年过后,我才知道,那首歌其实不叫《一条大河波浪宽》,而叫《我的祖国》。然而,我觉得“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”这样的景致真的是太美了,真的是太让人迷醉了,于是我就记住了“一条大河波浪宽”。当然,更为重要的是,我们班合唱是由徐彩云指挥的。

那时候,十多岁的小姑娘大都是梳两条小辫子,徐彩云却是披肩长发,柔顺,飘逸,像麦浪一样。有一回跟爷爷到灵泉寺烧香,见过城里的姑娘这般美丽的发型。加之徐彩云个子比周围女孩高了不少,所以就显得鹤立鸡群了。我敢断定,即使现在过去差不多三十年了,我的小学同学把谁都忘了也不会忘记徐彩云。因为徐彩云的美丽还不止这一点。徐彩云打拍子的姿势特别好看。同学们按照老师的要求排队站好后,愣头愣脑地看着徐彩云。

徐彩云则大大方方地、从从容容地、风情万种地移步到队伍正前方约十米处,轻轻地把头发甩到后肩,站定。只见她优雅地举起右手,恰到齐眉的位置,打开手掌,掌心朝下;然后举起左手,恰到齐胸的位置,打开手掌,掌心向右略往下。徐彩云唱:“一条大河——预备——起!”她的右手就往右上方滑出去,同时左手往左下方拨开来,然后随着节拍,两只手又顺着原路返回来。

在我们歌声的浪流里,徐彩云的两只小手就这样一开一阖,如两片苇叶随波起伏荡漾。我们就这样忘记了时间,被徐彩云快乐地牵引着,一遍遍地唱“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”。有一轮排练我就差点儿忘记唱了,我只顾看徐彩云打拍的姿势了。远远观望的老头儿杨顺义就指着我大声喊了:“那个没唱!那个没唱!”徐彩云扭头看了一眼杨顺义,叫他把牛牵远点,别拉屎在操场上。回过头来,徐彩云朝我微微笑了一下,什么也没说。

下午排练结束时,我们还意犹未尽呢。老师说,明天“六一”儿童节,我们是代表学校去乡上表演的,大家一定要好好听徐彩云的指挥,拿奖状为学校争光!

我从学校一路飞奔回到家的时候,天已经擦黑了,鸡都回笼了。我正准备去清点鸡是不是都到齐的时候,遇到队长来我家收猪税。

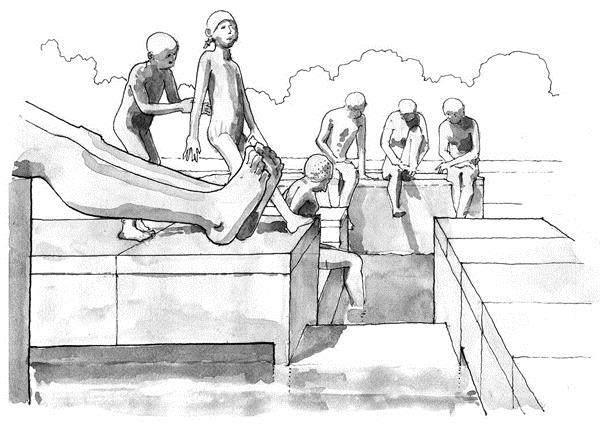

队长说:“唱什么鸟歌啊,明天小孩全部待在家里。”我真的很不情愿待在家里,在家里要干活,放牛啊,煮饭啊,喂猪啊,打猪草啊,事儿太多了。我宁愿待在学校里,学校里多好啊,戴着红领巾,别着中队长的袖标,干干净净、体体面面地读书;有时还可以和徐彩云一起背背诗歌,看看她的头发;甚至,放学了,还跟同学赛一趟滚铁环。

队长突然说明天不去乡上唱歌了,我很疑惑。我问队长:“我们老师说的要去乡上唱歌,为什么要待在家里啊?”队长盯着我的裆部诡秘地说:“上面要派人来骟你们!”我以为他在开玩笑,我说:“骟你们!”队长说:“我们早都骟过啦,该骟你们啦。现在搞计划生育,人太多了,要骟你们了。”

一群小猪崽从门前跑过,队长望着小猪崽消失的方向,不紧不慢地说:“像骟猪那样。”

晚上,我问父亲:“上面要来骟小孩吗?”父亲说:“队长开玩笑,逗你玩的。”但我并不相信,我觉得大人靠不住。比如,我更小些的时候向父亲要糖吃,父亲赶集回来说:“街上发大水,卖糖的都给淹死了。”母亲也说:“发好大水,是给淹死了。”后来,我觉得自己真是笨,我家离集市不过七八里路,怎么可能街上发大水淹死人,而我家却艳阳高照呢?

那天晚上,我怎么都睡不着,但我又不知道该往哪儿去,乡村的夜晚,到处都黑黢黢的。我不敢点灯,父亲原来给我讲过,别人在暗处,你在明处,你点灯肯定就完了。而在我的记忆中,上面又通常是晚上行动的。我想,如果他们真的晚上来,我绝对不能束手就擒,让他们呼地就骟掉了。

我找来一个玻璃瓶,父亲打白酒用的,往里面装了一些玻璃碎片、铁钉,还有修马路用的炸药、雷管、导火索,一个简易炸弹就这样做成了。做好之后,我想,如果他们来的人多,我也是逃不掉的。我把玻璃瓶打开,又往里面装了几把草木灰。就算不能把他们全部放倒,但草木灰形成的烟雾应该可以掩护我撤离。我已经想到了,石灰的效果肯定更好些,但家里偏偏没有石灰。

准备妥当之后,我在心里盘算着,一旦门外有动静,我就点燃炸弹丢出去,然后迅速从后门逃走。如果后门被人守住了,我还有一条路。我顺着墙壁爬上横梁,揭开瓦片钻到屋顶上,然后从后檐起跳,跳到徐和平的玉米地里。我担心自己睡着了,他们偷偷地摸进来,摁住我,我还没明白是怎么回事呢,就被骟掉了。于是,我在门框上放了一碗潲水,只要有人一推门,潲水立刻浇到头上,我就趁乱逃走。

一个晚上迷迷糊糊过去了,但上面没有派人来。

“六一”儿童节那天,我没有穿早几天就准备好的新衣服,我也没有去学校。天边才露出点鱼肚白,我就跑出去找藏匿之处了。我实在非常害怕。我见过舅舅骟猪。他们把小猪四脚朝天摁在地上,照两腿间一刀下去,一把红红的东西就掏出来了,随手一扔,就给狗吃了。小猪痛苦地尖叫一声,爬起来就往后山狂奔。很多年后,我读《旧唐书·安禄山传》,其文有曰:“猪儿出契丹部落,十数岁事禄山,甚黠慧。禄山持刃尽去其势,血流数升,欲死。禄山以灰火傅之,尽日而苏。”一看到“尽去其势”几个字,我不由得一阵心惊胆寒。

我慌张地四下张望,这个季节,要找一个藏身之处真的不容易。油菜和麦子才收割不久,土地裸露着,一览无余。秧苗才插进水田里,太浅,遮不住我。山坡上的树木也太稀,很容易被发现。后来,我终于想到了一个地方。有一回,我们几个玩捉迷藏,先说好的,如果谁被找到,谁就输六个纸烟盒,而且必须是很贵的“黄金叶”,“合作”“经济”“春耕”“大前门”统统不行。那次我输了,我藏在树杈上,结果被他们找到了。我却始终没有找到他们,他们藏在了一座古坟里。

现在,我选择了古坟作为自己的藏身之所。我绝对不能被他们骟掉,我也不知道为什么,总之是不能被他们骟掉。我蹲在古坟里,想着上面的人肯定已经准备好了木板,并且磨亮了手术刀或者剪刀。此时,他们正在四处搜寻那些躲藏起来的小孩,床底下,门背后,柴堆里,苕窖里,砖窑里,玉米地里……村子里鸡飞狗跳,笑声和哭声此起彼伏。或许有几个已经被他们骟掉了,东西也掏出来给狗吃了。古坟里有没有鬼,我说不清楚,但我现在更怕人。在记忆里,我還从来没被鬼伤害过,伤害过我的,只有人。

中午的时候,我听见母亲和村里其他几个人在叫我。母亲声嘶力竭地喊:“燕儿,快点回来,回来吃鸡蛋咯!”但我不敢出去吃鸡蛋。我想,我一出去,我的两个蛋蛋肯定就没了。我想起了老师给我们讲的狐狸和乌鸦的故事。他们就是狐狸,老师说,我们不能像乌鸦,不要上坏人的当。我信不过我的父母,他们和上面的人是一伙的。

听着喊声和脚步声渐渐远去,我长长地舒了一口气。但我又不敢太大意,我甚至想要转移一下藏身之地,万一他们杀个回马枪或者其他小朋友做了提示呢?这样想着,我又往古坟深处挪了一点。外面好像越来越平静了,古坟里的虫子却吱吱唧唧地叫起来,某个角落似乎还有阴湿的风吹过来。

我想起了老师的话,坚持就是胜利!我必须坚持,不能功亏一篑,如果骟掉了,以后的日子还怎么过?我又想起了爷爷,他是端公,道场法事,敬神驱鬼,祓除不祥,他是远近闻名。我赶紧跪在古坟里,作揖磕头:“各路孤魂野鬼,保佑我平安无事,日后刀头水果、香蜡纸钱供奉……”

熬到黄昏的时候,我慢慢地爬出古坟,看见各家屋顶上都在冒烟,我倏地感觉到了深彻的饥饿。马红兵刚好从路边经过,哼着歌:“一条大河,波浪宽……”我盯着他的裆部,问道:“骟了很舒服吗?”马红兵说:“骟啥子了?”我说:“没来骟你?不是说上面要来骟小孩吗?”马红兵说:“哪有。今天不是‘六一儿童节吗?我去乡上看唱歌了,你没去?我看见你们班上台唱了,还拿了奖状呢。”

我问马红兵:“徐彩云去了吗?”

马红兵说:“当然去了,她站在最前面领唱指挥呢。”

“她问起我了吗?”我牵着马红兵的衣角。

“怎么没问,回来的半路上她还问老师了。她说都急死了,怎么没见你的人呢?”马红兵说。

我从来没在同学面前哭过的。但此时,我怎么都忍不住,眼泪哗啦一下就下来了。

责任编辑/何为