数字通信时代专利权利用尽的危机与应对

文 / 林威

我国现行《专利法》第75条仅规定专利产品和依照专利方法直接获得的产品的权利用尽,专利权人无权限制这些产品的后续流通和使用。近期,最高法院亦在案例中重申权利用尽的适用对象限于专利产品或依照专利方法直接获得的产品。1. 最高人民法院(2020)最高法知民终1687号民事判决书。这一限制系基于专利法文本所规定的权利范围。而专利权利范围早已超出专利法文本之外,在间接侵权规则下,“仅具有实施专利技术用途”的产品亦可间接落入专利范围。这种扩张后的专利权利范围与权利用尽之范围并不协调,专利权人存在重复获利的空间。数字通信时代的到来使得这一问题凸显,专利权利用尽面临失灵的困境。

一、专利权利用尽的失能危机

自21世纪以来,数字通信技术得到迅猛发展和广泛应用。据2021年一季度中国经济数据显示:通信行业,整体发展状况良好,业务收入增速明显提升,达到较高水平。2. 李元丽:《除了18.3%,我们还有哪些亮点》,载《人民政协报》2021年4月20日第007版。数字通信技术及产品渗透到公众生产生活的方方面面,目前社会已经进入了数字通信时代。在这一背景下,建立在传统产业模型基础之上的专利权利用尽面临系统性失灵的危机。

数字通信技术冲击着专利制度,传统专利制度下的方法和产品的二元界分开始模糊。由于数字通信技术的应用,电子设备呈现明显的计算机化特征--功能的实现通过代码或者计算机程序执行相关指令或者步骤以驱动硬件。这些计算机程序通过“烧录”的方式被固化在电子设备中进入流通市场。设备制造商往往将计算机程序的执行流程申请为方法专利。最高法院亦认识到此点,并在案例中指出:“网络通信领域具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点,这就决定了该领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利,而这些方法专利在实际应用中,往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中,并通过硬件设备的销售,最终由终端用户实施这一方法。”3. 最高人民法院(2019)最高法知民终147号民事判决书。在这种产业背景下,那些专利方法随着产品一并进行销售。此时产品和方法之间的界限已无区分。这些承载有计算机程序的设备既非专利产品,又非依照专利方法直接获得的产品,无法适用权利用尽。出于获取高额利润的目的,专利权利人可肆意通过专利权制止售出设备的后续流通。传统产业模式下以专利产品为中心的权利用尽模型面临失能的危机。

数字通信产品的技术集成性和交易复杂性则进一步激化了权利用尽的危机。一方面,数字通信产品的技术密集性极为凸显。数字通信产品通常由众多相互独立的技术模块组合而成。4. 参见刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文,第26页。以日常所用的智能手机和平板电脑等移动设备为例,其兼具众多功能,这种多功能的便携式集成机器取代了过去的众多单功能的设备。5. Ronald A. Cass, Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigations, Patent Quality, and Software. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2015, 16(1):12.这些移动设备将大量的技术、组件和操作流程聚合于狭小的物理空间中。6. Ibid, p.13.仅智能手机涉及的技术领域便横跨液晶显示屏、天线、无线网络标准、电池技术、音视频编解码技术以及集成电路、存储芯片、发光二极体之类的半导体技术。7. 刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文,第8页。相关学者认为单个移动设备包含的专利不会低于数万个,甚至可能不低于数十万个。8. Ronald A. Cass, Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigations, Patent Quality, and Software. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2015, 16(1):16.而各个领域的相关专利技术往往由多个相互竞争的企业掌握造成通信领域存在技术高度集中而专利权属极为分散的现象。9. 参见刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文,第24-25页。另一方面,这种多领域的技术高度聚集导致数字通信产品的产业链极为复杂。国内的相关学者指出:数字通信产品通常建立在集成众多硬件设备的基础之上,系统制造商必须从众多零部件制造商那里获得硬件设备,再进一步组装为半成品或者成品。10. 张韬略、张伟君:《零部件销售导致组合物专利权利用尽研究 ——以美国、德国判例为视角》,载《知识产权》2017年第10期,第98页。最终,这些硬件设备通过多个组装、流通环节才能以成品的方式到达最终用户。美国学者亦指出,移动设备及其输入已成为国际贸易的主要组成部分,许多设备将美国研发的技术与世界不同地区生产的组件相结合,生产和组装主要集中在亚洲,产品销往全球。11. Ronald A. Cass, Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigations, Patent Quality, and Software. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2015, 16(1):14.

技术高度集中而专利权属极度分散的特征加之生产链极为复杂的情况导致了专利丛林现象的产生。由于美国引领了通信技术的发展,因而这种现象始于美国21 世纪初期的通信产业。12. 刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文,第24页。而专利丛林是一个自我繁殖强化的系统,许多企业出于进行交叉许可谈判或以反诉应对的侵权诉讼的目的,不得不申请尽量多的专利。13. 马大明、杜晓君、宋宝全、罗猷韬:《专利丛林问题研究——产生与发展、经济影响及度量》,载《产业经济评论》2012年第1期,第20页。为了抢占技术制高点,企业开始大规模地开展专利备赛,专利丛林呈现愈演愈烈之势,这集中于计算机、通讯以及半导体等数字通信技术的支柱领域。14. 参见刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文,第24页。这种情况加剧了专利侵权诉讼的可能性。相关学者也指出智能手机具有多种功能、集中多项技术标准,涉及的专利几乎涵盖其构成的所有软硬件技术,复杂的产业链和庞大的专利数量导致产生专利纠纷的风险增加。15. 参见刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学 2017 年硕士学位论文,第17页。此外,任何一个专利都可能通过禁令来阻断整个通信产品的产业链,在这种的威胁之下,他们可以勒索远远超过其专利价值的和解条件。16. Mark A. Lemley, Ignoring Patents. Michigan State Law Review, 2008, 19(1):20.巨额的利益滋生了寻租的空间。中国信息通信研究院的研究表明专利非实施实体(NPE)的专利侵权诉讼集中在通信领域。17. 参见闫坤、张会丽、钱玲珑、赵丽彤:《中美欧NPE诉讼趋势研究》,载《信息通信技术与政策》2018年第10期,第35-39页。

当然,开放式创新思想极大地疏解了通信领域的专利风险,该领域存在大量的构建专利池、并且基于专利池交叉许可的现象,全球信息通讯产业得以迅速发展。18. 刘宇:《智能手机领域的专利丛林演进研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文,第50页。虽然这种批量交叉许可的做法极大地缓解了专利丛林的负面效应,但是这种模式并未直接解决下游企业的困境。在巨额利益的激励下,专利权人极可能伸长权利的触角,设置专利陷阱,攻击产业链下游的企业,以极其微小的支点阻断通信产品产业链。这一点已经在美国通信产业的案例中所体现,在Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案中,LGE公司和Inter公司存在交叉许可协议,但是LGE公司仍然起诉了Inter公司的客户Quanta公司(Quanta公司从Inter公司购进了涉案芯片用于其成品电脑中)。19. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).在专利权利用尽失能的情况下,通信产业犹如免疫缺陷的人体,轻微的疾症均有性命之忧。在后续流通、交易环节中的硬件设备合法购买者容易受到专利权人侵权诉讼的威胁。换言之,如果这些专用于实现完整产品功能的硬件设备的授权销售不能触发专利的权利用尽,硬件设备的合法购买者将无法获得这些硬件设备的完整使用权和销售权,必然阻碍完整产品的后续流通和正常交易,进而落入上游企业的专利陷阱,巨大的投入付之东流。在当前通信产业的竞争日趋激烈的情况下,系统制造商开始面临专利技术专用零部件或设备市场利益的争夺,权利用尽问题推到台前。20. 参见张耕、陈瑜:《美国专利默示许可与间接侵权:冲突中的平衡》,载《政法论丛》2016年5期,第71页。

目前,国内外涉及这一问题的专利侵权案例均产生于通信产业,且案值极大、牵涉面较广。在索尼移动通信公司与西电捷通无线网络通信公司侵害发明专利权纠纷中,西电捷通无线网络公司认为索尼移动通信公司侵犯了其名为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的专利,以要求立即停止生产、销售使用涉案专利的手机产品,并且赔偿33,361,373元。在该案中,索尼移动通信公司委托代理商购买了西电捷通无线网络通信公司生产销售的IWNA2410设备,该设备系实施涉案专利的专用设备,北京市高级人民法院认为:“由于西电捷通无线网络通信公司出售的IWNA2410设备系实施涉案专利方法的专用设备,现有证据不能证明该设备本身系专利产品或其产品制备方法专利直接获得的产品,不涉及专利权用尽的问题”。最终,法院支持了停止侵权的请求,并且判赔九百万余元。21. 北京市高级人民法院(2017)京民终454号民事判决书。这一案例无疑是权利用尽在通信时代失灵的体现。

专利权利用尽在数字通信领域的失能,造成了专利权人与公众的利益倾斜。发达国家的司法实践纷纷明确对专利权利用尽的扩张以应对数字通信时代的系统性危机。在2008年的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案中,美国联邦最高法院纠正了下级法院的长期以来的观点,重申六十多年前的先例对专利权利用尽的扩张。22. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).自Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案之后,各国均对权利用尽原则的适用范围进行了扩张。在2013年,德国杜塞尔多夫地方法院在网络通信领域的“Datenübertragungssystem”专利侵权案中明确了扩张专利权利用尽的可行性。23. LG Düsseldorf, Datenübertragungssystem, Urteil vom 12.12.2013 - 4b O 88/12 U.2019年,韩国最高法院同样明确将权利用尽的范围扩张到“仅具有实施专利技术用途”且“包含专利的所有实质性要素”的产品。24. 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 [손해배상(지)][공2019상,622].比较法的这些发展无疑阐释了专利权利用尽的当下危机和解决当前危机的必要性,并且提供了解决思路。

二、专利权利用尽的缘起与制度机理

专利制度配套于产业模式,致力于保障经济的发展。新技术带来了产业模式的转变,进而对原有的专利制度产生冲击。技术的冲击虽然导致了原有制度的失灵,但法律制度背后的运作机理和利益平衡机制仍然不变,仅仅是适用场景发生变化导致了利益倾斜。因而,对于专利权利用尽的失灵问题,首先应当明确传统产业模式下专利权利用尽的制度机理。

(一)专利权利用尽的缘起

权利用尽着眼于解决实体财产权和知识产权之间的内在冲突。主流司法观点认为权利用尽原则源于普通法禁止对动产转让施加限制的理论。25. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519, 538, 133 S.Ct. 1351, 185 L.Ed.2d 392 (2013).17世纪初,柯克勋爵解释了普通法拒绝限制动产转让的原因,即如果一个人拥有一匹马或任何其他动产,并将其基于这些动产的全部利益转让,条件是受赠人或买受人不得转让给其他人,这种约定在法律上是无效的,因为他已经不享有、也不能恢复动产的全部利益,而且这种约定也不利于贸易开展和产品流通以及后续的交易。26. Ibid.澳大利亚的Griffi th大法官曾将这一动产规则称之为“个人财产法的基本原则”,即:“动产的所有者拥有绝对的权利按他们所青睐的方式使用和处理其动产”。27. National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1908) 7 CLR 481 at 510.这一原则为合法售出的专利产品的自由流动提供了依据,明确了专利产品的实体财产权优先于专利权的规则。

1853年的Bloomer v. McQuewan案明确了专利权利用尽的基本内容。在该案中,美国联邦最高法院指出,专利产品使用人的权利并不来自国会或者任何专利权人所授予的许可,当产品被卖到使用人手中后,它就不再在垄断权的限制之内了,专利产品此时成为了使用人的私有财产,不再受联邦法律保护,而是由各州按照有形财产权的法律进行保护。28. 张晓:《论美国专利法下“首次销售规则”理论基础之演变》,载《网络法律评论》2016年第2期,第246页。这种实体财产权优先的理论实际上将专利权止于销售,间接地划定了专利权的界限。

随后专利权范围之界定开始摆脱对实体财产权的依赖,权利用尽的话语体系逐渐转入功利主义,从专利权的角度直接限定权利范围。在Bloomer v. Millinger案中,美国联邦最高法院指出:“专利权人制造、出售一件或者数件专利物品给他人使用时,已经放弃专有权。他们对一台专利机器只享有一份专利权使用费,因此,当专利权人自己建造并出售该机器,或授权他人建造和出售该机器,…并已就该权利向他支付对价时,他便在该等程度转让了他的垄断权,并不再就此产品的出售或者使用有任何利益关系。”29. Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340(1863).在1873年的Adams v. Burke案,美国联邦最高法院亦明确采用了功利主义哲学的论证,即“专利权人或他的受让人通过销售收到他所要求的在特定产品中使用他的发明的全部许可费或对价,购买者可以任意使用不受专利权人的进一步垄断限制。”30. Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 453 (1873).现代的专利制度以及专利权利用尽正是以功利主义哲学为逻辑原点。功利主义哲学主张通过授予发明者有限的垄断权来促进科学的进步,其以“公共福利”为最终目标,鼓励知识溢出。按照这种哲学,专利权人一旦出售专利产品获取垄断利益或者特殊报酬,专利法的激励目的便已经实现,专利产品的后续流通不再受制于专利权人。换言之,以功利主义为内核的专利权利范围止于首次销售,首次销售行为将专利产品置于专利权人垄断权利范围以外,专利产品成为购买者的个人财产,购买者拥有完整的所有权。因而,学界亦将权利用尽称为首次销售。

美国司法实践通过权利用尽限定了专利权的范围,以防止专利权人重复获利。后期欧盟法院所亦采用了这一规则,并以此保护内部市场的货物自由流动。31. See David T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law, Oxford University Press, Vol.1, 2003, p.81-82.

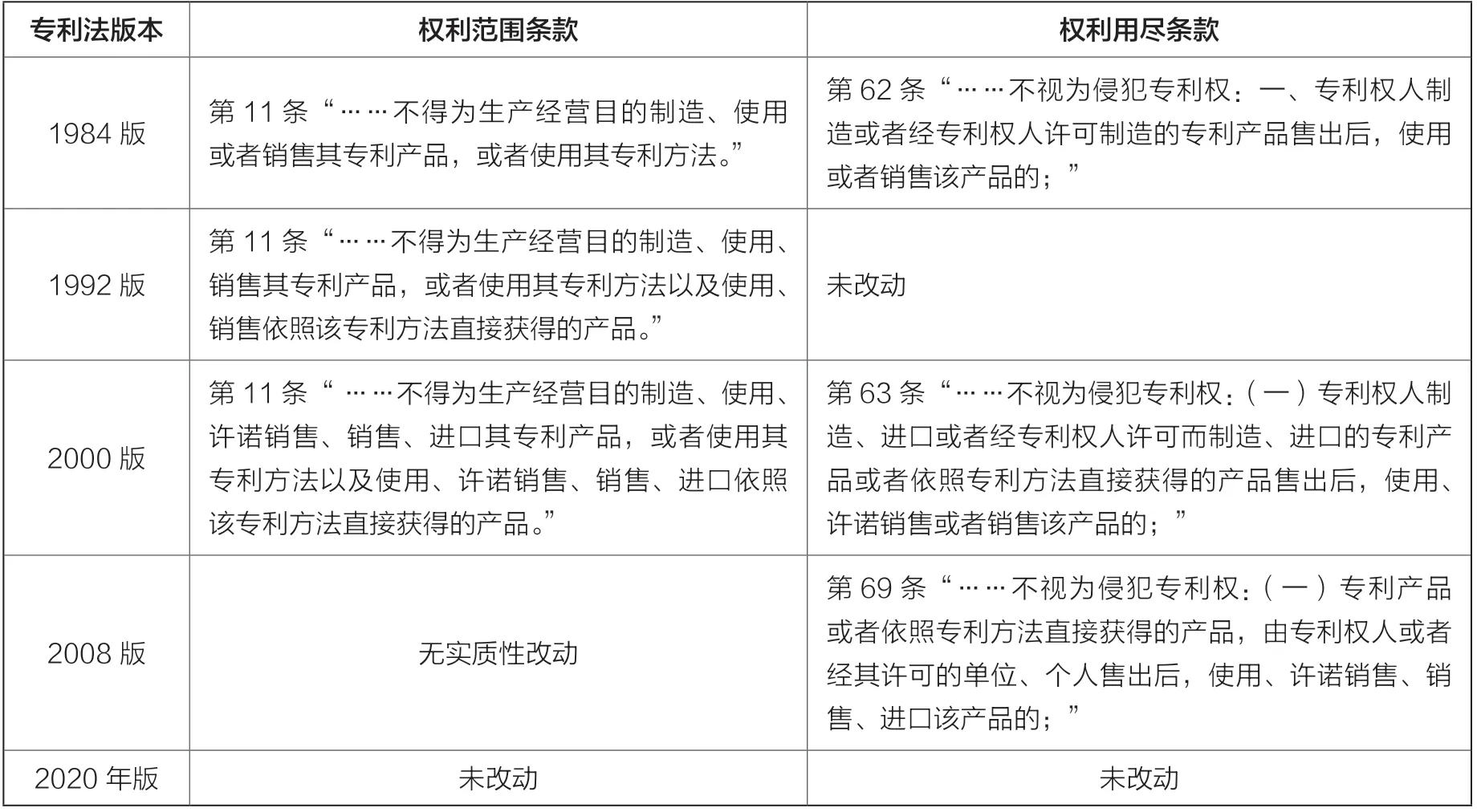

(二)我国立法逻辑的检视

我国对权利用尽的立法逻辑正是建立在功利主义哲学之上。这主要体现在权利用尽的适用范围根据专利权的范围进行相应调整的立法历程。从这种调整来看,我国在立法上存在协调专利权利范围和权利用尽范围的意识,通过扩张权利用尽的适用范围,适当限缩专利权,以扼杀专利权人重复获利的空间,具体如下表1所示:

表1 《专利法》文本对比

1984年,我国制定了第一部《专利法(1984)》,专利权的保护范围仅限于专利产品的制造、销售、使用以及专利方法的使用。对于专利方法而言,因其权利范围不及于任何产品,故不存在对产品的“合法售出”,更不存在实体财产权和专利权之间的冲突,因而没有必要规定对专利方法的权利用尽。《专利法(1984)》也是按照上述思路将权利用尽限于专利产品的销售和使用。在1992年,我国对《专利法》进行了第一次修改,其在第11条中规定了对依照专利方法直接获得的产品保护,禁止擅自对此类产品的销售和使用。然而,此次并未对权利用尽的法条修订。2000年,我国对专利法进行了第二次修订,其对11条在细节上进行了修改,将许诺销售、进口专利产品和依照专利方法直接获得的产品的行为纳入禁止范围。特别是,在这次修改中,权利用尽的法条进行了相应的修订,许诺销售专利产品以及使用、许诺销售或者销售依照专利方法直接获得的产品行为也被赋予权利用尽抗辩。不过,此次对权利用尽规定的修改并未提及进口行为仅将使用和销售相关行为纳入其中,相当于是对《专利法(1992)》漏洞的弥补,具有明显的滞后性。2008年,我国对专利法进行了第三次修改。此次修改并未对第11条的禁止行为部分做出实质性的改动,但正式将进口行为纳入权利用尽的适用范围。通过此次修改,基本上在法律表述层面将禁止行为的范围和权利用尽的范围调整成一致,权利人一方面既享有相关产品的独占进口权,可禁止侵权产品的进口,同时,另一方面对于经其授权出售的产品的进口应当适用权利用尽,直接明确了权利用尽在平行进口产品上的适用。

从我国的立法历程可以看出,随着专利保护范围的逐步扩张,专利权利用尽的范围也做了相应扩张,以适度限缩专利权利范围,但从发展历史上来看,权利用尽条款的修改仍然存在一定的滞后性。这种滞后性实际上贯穿了整个专利权利用尽的发展史。总之,比较明确的是,我国存在将权利范围和权利用尽的范围保持一致以适度限缩专利权的意识,进而扼杀专利权人利用售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品重复获利的空间。

三、权利用尽的扩张与间接侵权规则

如前所述,专利权利用尽的制度机理在于适度限缩专利权利范围,避免重复获利。权利用尽扩张的必要性必定源于专利权利范围的扩张。早期专利权利用尽的案例产生于传统产业模型之下,专利法所直接保护的产品系市场交易的内容和专利诉讼所涉及的客体。而间接侵权规则的出现导致非专利法所直接保护的产品亦可间接纳入专利的保护范围,专利权利范围被扩张。由此,出现专利权利范围大于权利用尽范围的情况,产生重复获利的空间,进而触发权利用尽扩张的必要性。

在传统产业背景下,市场交易基本以专利产品为中心,专利权利用尽扩张的必要性并未被完全激发。不过,反垄断法的兴起滋生了明确界定专利权利范围的需要,进而激励了关于权利用尽的讨论。这种现象在比较法上深有体现,为本文的分析提供了路径。由于早期的美、德两国司法实践对于此问题采取了截然相反的态度,故本章节基于这两国各自的视角进行正反对比分析。

(一)正面视角-以美国法为例

20世纪上半叶,美国资本主义自由市场机制出现大面积的失灵,引发了经济萧条,而占据市场优势地位的专利权人却长期滥用其权利。这种专利滥用的现象引发了公共的强烈不满,反垄断趁势而起。32. 参见林威:《论专利间接侵权规则的移植——以权利限制为视角》,载《科技与法律(中英文)》2021年第1期,第55页。这种背景引发了明确界定专利权利范围的必要性。在这一界定的过程中,美国司法实践扩张了专利权利用尽的适用范围。

美国反垄断的司法实践对权利用尽的扩张始于United States V. Univis Lens Co.案。33. 在Ethyl Gasoline Corp. v. United States(1940年)案中,美国联邦最高法院首次在结果上认可专利权利用尽的适用可以突破全面覆盖原则,非专利产品的销售也可以触发产品专利和方法专利的权利用尽。不过,美国联邦最高法院在该案中并没有对此突破做出论证,也没有确立任何标准。参见宋建宝:《美国专利权穷竭原则研究》,载《知识产权》2017年第1期,第110页。其案情简略如下:“被告Univis公司拥有关于多焦点眼镜片的多项专利。Univis公司许可其制造商制造镜片毛坯,镜片毛坯是粗糙的不透明玻璃片,具有特定的尺寸、设计和成分,在磨光和抛光后,用作眼镜中的多焦镜片。这些镜片毛坯体现了专利技术的所有实质性特征,仅仅是在研磨和抛光之前没有实用价值。根据许可合同安排,制造商将所造毛坯以规定价格卖给Univis公司授权的批发商。这些授权的批发商将镜片毛坯进行打磨和抛光,再根据许可合同安排以规定的价格销售给Univis公司授权的零售商,零售商同样以合同约定的固定价格投入市场。”美国联邦政府认为Univis公司的许可策略违反谢尔曼法,而Univis公司则以正当行使专利权进行抗辩。

地区法院在该案中虽然认为对零售商销售成品镜片的价格控制不在专利权的垄断范围内,属于违背反垄断法的行为,但表示涉案专利明确地限定专利产品为成品镜片,因此,批发商在每一个镜片毛坯的研磨和抛光中,部分地实施了专利。故而,地区法院认为,如果没有授权,批发商完成镜片的最后一步将侵犯专利权,基于此,被告可以在要求批发商维持规定销售价格的前提下出具许可。

1942年,美国联邦最高法院纠正了这种认定。因为这些镜片毛坯,唯一的用途和销售目的是使该毛坯研磨和抛光,以作为成品镜片供用户使用,美国联邦最高法院基于镜片毛坯的这种性质假设了一种情形:未经许可的制造商将镜片毛坯出售给未经许可的批发商使其制作成品,属于间接侵权中的帮助侵权行为。34. United States V. Univis Lens Co.,316 U.S. 241 (U.S. 1942).可见,与地区法院的着眼点不同,美国联邦最高法院明确指出镜片毛坯本身已经间接落入了专利的保护范围。

美国联邦最高法院在此基础上强调了这个规则:购买任何物品的事实,无论是专利物品还是非专利物品,都是让购买者具有使用和出售该物品的权利,而根据以往的惯例,只可用于实施专利技术的物品的授权销售,是对所售物品的相关专利垄断权的放弃。35. Ibid.美国联邦最高法院还指出:出售该种物品会用尽该物品上的垄断权,此后专利权人不得凭借其专利控制该物品的后续使用或处置,当专利权人通过出售某一特定物品而获得使用其发明的报酬时,该物品即已实现专利法的目的,一旦实现了这一目的,就没有任何专利法上的依据来限制所售物品的使用和销售。36. Ibid.换言之,对于仅用于实施专利技术的产品销售,是对产品本身的所有权的转让,而后续利用该产品实施专利技术亦是所有权的“当然之义”,销售价格便是支付给专利权人的对价,专利权人在获得这个对价之后,便实现了专利法设置的激励,因而,不能再限制特定产品的转售和使用,以禁止专利权人“双重获利”。法院无疑是以功利主义哲学为基点,主要考虑到了专利制度的目的,即在这种情况下专利权人已经可以基于专利保护范围内的产品获取充足的回报,实现了专利法对权利人的激励。最后,美国联邦最高法院在此案中确立了这一规则:“如果一个人出售了一件未完成的物品,而该物品由于‘(1)包含了其发明专利的所有实质性要素(essential features),因而该物品在专利保护范围内;(2)且该物品将按照专利权利要求的方式完成’,因此,他放弃了对其主张专利垄断的权利,不再有权控制未完成或完成形态的专利产品的销售价格。”37. Ibid.

综上,从法院的论述来看,其之所以对权利用尽原则进行扩张,是因为那些“仅具有实施专利技术用途”的产品间接落入了专利的保护范围,权利人本身已经能对这些产品享受垄断权,有机会基于专利权获得充分的回报,从而实现专利法的激励目的。而那些仅具有实施专利技术用途的产品之所以能落入了专利的保护范围,实际上是基于间接侵权规则。因此,可以看出,间接侵权规则导致了专利权的扩张,而专利权的扩张又导致了权利用尽的扩张。

(二)反面视角-以德国法为例

与美国司法实践不同,德国采取了完全不同的路径。20世纪初德国就以判例形式确立了专利权利用尽,但由于在传统工业时代并无机会触及专用于实施专利技术的产品的销售问题,早期这一原则在判例中的适用并没有超出全面覆盖原则。38. 张韬略、张伟君:《零部件销售导致组合物专利权利用尽研究 ——以美国、德国判例为视角》,载《知识产权》2017年第10期,第102-103页。.直到1979年,在“Fullplast Process”案中,被告方提出了反垄断法意义上的抗辩,德国法院得以有机会对该问题进行讨论。

在“Fullplast Process”案中,原告是几项关于塑料滑雪板生产工艺的方法专利权人。原告向被告出售了滑雪板生产装置,同时,原告与被告签订了实施该滑雪板的生产工艺的许可合同。由于被告后期拒绝支付许可费用,原告向其主张违约,被告则主张许可合同限制了市场竞争。德国联邦上诉法院认为涉案滑雪板生产装置系专用于实施专利方法的设备,所以专利保护也扩张到该种设备,而被告本应支付许可费的涉案专利已经由于销售该种设备而获得报酬导致权利用尽。故而,德国联邦上诉法院认为许可合同违反了《禁止限制竞争行为法》,因此无效。

德国联邦最高法院则否定了这种认定,其认为专利权人将本身不受保护,但仅能实施专利方法或生产专利产品的设备投入流通时,并不能触发权利用尽。39. Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof), September 24, 1979, Case: KZR 14 /78, “Fullplast Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1980, 505-507.德国联邦最高法院的核心理由在于:“如果方法专利权利用尽的话,销售不被专利保护的设备的销售者,若同时拥有方法专利权而该方法专利又能被前述设备所实施,将不能通过许可的方式实施该专利,而未出售实施方法专利的设备的权利人则可以不受限制地实施其专利。这意味着,购买者是否必须为使用方法专利支付许可费的问题将完全取决于他从谁那里获得实施方法专利的设备。被告支付的许可费,并不是基于使用可能已经进入公有领域的设备,而是根据许可合同的约定基于使用该工艺而支付的许可费。”40. Ibid.可以看出,德国法院的逻辑起点与美国法院在United States V. Univis Lens Co.案中的起点类似,均是首先从侵权或者专利权的保护范围角度考虑问题,不过二者的区别在于,德国联邦最高法院认为此种“仅具有实施专利技术用途”的设备或者产品不受专利权保护,而美国联邦最高法院认为此种产品受专利权的保护。德国联邦最高法院和德国联邦上诉法院意见相左的原因也在于此。

实际上,在该案中,仅仅依靠权利人出售的涉案设备便能实施涉案方法专利。因此,该设备实际上必然包含涉案方法专利的所有的实质性要素,其和美国的United States V. Univis Lens Co.案的案情实质相同,但是结论却相反。究其原因也无外乎两国在专利保护范围上的差异。

在“Fullplast Process”案的裁判时期,德国根本没有专利间接侵权制度。德国法院曾经处理过相关纠纷,但当时适用的是其民法典中关于辅助侵权的规定。41. 卜元石:《德国专利间接侵权制度与判决解析》,载《知识产权》2018年第10期,第89页。由于在实践中难以证明辅助人的主观故意,导致无法适用民法典上的规定来追究侵权责任。42. 范长军:《德国专利法研究》,科学出版社 2010 年版,第 115 页。直到该案之后的1981年,德国因加入了《欧共体专利协定》而对《德国专利法》作出相应修改。德国以《欧共体专利协定》第30条为模板起草了《德国专利法》第10条,建立了间接侵权规则。因此,德国联邦最高法院在“Fullplast Process”案中强调这种仅能实施方法专利的设备不受专利法的保护有其时代背景。进而,德国联邦最高法院对权利用尽的结论有其相应的历史局限性。

此后,这一有历史局限性的判决基本上成为类似案件的裁判规则。甚至到2008年,德国实务界的人士仍然认为,根据德国联邦最高法院判例规则,只有被许可销售的产品完全被所许可的专利权利要求所覆盖,专利权才会用尽。43. Wolfgang von Meibom and Matthias Meyer, Licensing and Patent Exhaustion: a Comparison of German and US Case Law, Licensing In the Boardroom, 2008(1):30.不过,美国联邦最高法院的意见最终对德国司法实践产生了影响。21世纪,美国数字通信产业的发展得以在专利侵权框架下对这一问题的进行讨论,最终在2008年的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案重申了United States V. Univis Lens Co.案的规则,还明确方法专利也可以适用这一规则。44. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).该判决对德国产生了重大影响,德国学术界也开始认识到权利用尽原则扩张的可行性,其主要有两派观点,一种观点认为:如果该设备体现发明的一项实质性要素,并且其是由专利权人许可的前提下进入流通市场的,那么该专利权利用尽,因为在该设备的首次销售时,专利权人便已经同意将其用于的预期用途。45. Haft/von Samson-Himmelstjerna, FS Reimann 2009, S. 175.另一种观点认为,若专利权人将包含专利所有实质性要素的设备售出,只要该设备的唯一有意义的用途是实施专利技术,并且在利用该设备实施专利技术只需要采用通用的步骤或者手段,那么,该专利权用尽。46. Von Meibom/Meyer, FS Mes, 2009, S. 255.

这种扩张的可行性最终体现在德国数字通信产业的案例中。在2013年,德国杜塞尔多夫地方法院在“Datenübertragungssystem”专利侵权案中,虽然认为对权利用尽原则的适用范围进行扩张将不利于法律确定性的要求,但是认可了在设备仅缺少专利产品中的“通用成分”时适用的可能性。47. LG Düsseldorf, Datenübertragungssystem, Urteil vom 12.12.2013 - 4b O 88/12 U.

由此可见,历史上德国法院之所以限制权利用尽原则的扩张,在于间接侵权制度的缺失,其保护范围并不及于那些“仅具有实施专利技术用途”的产品,因此,从逻辑上讲,既然这些产品本身不受专利权的保护,那么其根本不存在适用权利用尽原则的必要,但是随着间接侵权规则的建立,专利保护范围的扩张,加之通信产业之需要,德国学术界和司法实践界逐渐接纳了权利用尽原则扩张的可能性。

总之,无论从正面视角还是反面视角,我们都可以看出,权利用尽原则扩张的原因在于专利权保护范围因间接侵权规则的建立而被间接扩张。而反垄断法的兴起为权利用尽的扩张提供了历史预演的平台。

四、扩张不足的现象、原因与弥补

在传统产业模型下,对专利权利用尽之扩张的讨论并非直接以侵权法为框架,而是借助反垄断法平台的历史预演。专利权利用尽的扩张难免存在历史性的不足,各国司法实践引入了新的理论来弥补这种不足。

(一)扩张不足的现象

一批学者认为美国司法实践将权利用尽的适用范围扩大到“仅具有实施专利技术用途”的产品上,使其和间接侵权中的帮助侵权的标准相协调。48. “美国专利权穷竭原则的演变Quanta案把专利穷竭的前提扩大到“未完成产品”的首次销售,对“未完成产品”的判断依照“无合理非侵权用途”标准,因而在与帮助侵权近乎同等的程度上限制了专利权。两相抵消,平衡了专利权人的利益,增进了专利制度体系的合理性。”参见和育东:《美国专利权穷竭原则的演变——兼评美最高法院对Quanta v. LG Electronics案的判决》,载《电子知识产权》2008年第9期,第51页。“2008年,最高法院在Quanta中再次确认了这一点:如果经专利权人同意而售出的商品没有合理的非侵权用途,则该商品会使相关专利穷竭,并且明确该方法专利也会发生穷竭。”参见张晓:《论美国专利法下“首次销售规则”理论基础之演变》,载《网络法律评论》2016年第2期,第259页。又参见:张晓、张莉:《论专利权用尽规则区别适用理论》,载《河北法学》2019年第2期,第75-87页。对此笔者认为这些观点实际上是对相关判例的过分解读。恰恰相反,与帮助侵权的标准相比,权利用尽原则的扩张显得“极为不足”。

具而言之,根据美国《专利法》271条(c)规定,要满足间接侵权中的帮助侵权的标准,产品在客观性质上需要满足两个条件:(1)构成发明的某个实质性部分;(2)并非具有实质性非侵权用途的通用商品。要构成实质性的部分,则必然至少包含一个实质性的要素或技术特征。美国司法实践对实质性要素的概念已经做出了明确,即其属于非通用性,具有创造性的要素。49. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008);United States V. Univis Lens Co.,316 U.S. 241 (U.S. 1942).德国司法实践界也认为实质性要素必须对实现技术方案所要解决的问题产生贡献,日本法中也要求“物品为解决发明的目的必不可少”。50. 参见卜元石:《德国专利间接侵权制度与判决解析》,载《知识产权》2018年第10期,第91页。仅仅由通用性要素构成的物品,本身便属于通用产品,无法落入专利权的保护范围,不能满足“无合理非侵权用途”,或者说“仅具有实施专利技术用途”的条件。换言之,“仅具有实施专利技术用途”的产品必然会包含发明的某个实质性的要素。实际上,条件“构成发明的某个实质性部分”为正面规定,而条件“无实质性非侵权用途”则是反面规定,二者合为一体即为“仅具有实施专利技术用途”。

在United States V. Univis Lens Co.案中,美国联邦最高法院虽然在大部分的论述中倾向于认为权利用尽的适用范围及于“仅具有实施专利技术用途”的物品,但在结论部分对权利用尽的适用要求抬高了一个层次,即要求:(1)产品因为包含专利的所有实质性要素而落入专利权的保护范围;(2)仅能用于实施专利。51. United States V. Univis Lens Co.,316 U.S. 241 (U.S. 1942).后来的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案虽然是专利侵权案件,并且在侵权法框架下展开的讨论,但由于United States V. Univis Lens Co.案的影响沿袭了这种矛盾。

显而易见,对于权利用尽中的条件“该设备包含发明的所有实质性的要素”要高于条件“产品包含发明的某个实质性要素”或者“构成发明的某个实质性部分”。因此,美国司法实践根本未将权利用尽的适用范围扩大到所有的“仅具有实施专利技术用途”的产品。实际上“仅具有实施专利技术用途”的产品并不一定满足“包含发明的所有实质性要素(essential features)”条件。这种情况主要体现在专利技术的实施涉及两个甚至多个专用品的案例之中,即每个专用品都包含一部分实质性要素,而专利技术的整体实施需要建立在所有专用品组合的基础之上。

同时,回顾United States V. Univis Lens Co.案的结论,可以发现,其之所以要求满足“所有实质性要素”之条件,是因为其可以借此落入专利的保护范围。那些产品虽然满足“所有的实质性要素”的条件,但是其并未包含专利的所有要素或者必要技术特征,并不满足全面覆盖原则。这种产品是根据间接侵权理论而落入专利的权利范围。然而,包含专利的所有实质性要素并非是落入专利保护范围的必要条件。“仅具有实施专利技术用途”但未“包含专利的所有实质性要素”的产品同样可以基于间接侵权理论落入专利权的保护范围。而这类产品却无法适用权利用尽。这便是所称的“扩张不足”的现象。

(二)扩张不足的原因分析

这种扩张不足的现象与间接侵权规则的历史形态不无关系。20世纪上半叶恰好位于大变革、大动荡的历史周期。在这种背景下,专利间接侵权的司法实践也出现剧变。

在20世纪之前,美国司法实践中虽有专利间接侵权的案例,但是专利间接侵权规则仍然处于“波动期”。专利间接侵权的界限仍然比较模糊,帮助侵权的成立并不以涉案产品满足“仅具有实施专利技术用途”为前提条件,提供通用品的行为亦可能构成帮助侵权。52. 参见林威:《论专利间接侵权规则的移植——以权利限制为视角》,载《科技与法律(中英文)》2021年第1期,第55页。正因为此,一些专利权人意识到可以通过间接侵权责任实现专利产品与通用品的搭售,其便在合同中约定,仅在捆绑由权利人指定的通用品前提下许可对专利产品的销售和使用。53. Adams C W, A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement. Santa Clara High Technology Law Journal, 2006, 22(3): 376.按照此时期盛行的形式主义法学的机械推理逻辑,违反捆绑销售的合同义务的行为,属于未经“许可”销售或者使用专利产品,构成专利侵权,而那些未经权利人授权提供被搭售的通用品的经营者则构成间接侵权。54. 比如在Heaton-Peninsular Button-Fastener Co.v. Eureka Specialty Co.案中,原告拥有一项专利,该专利产品为一种使用紧固件将扣子系在鞋子上的机器,原告通过合同禁止在使用该机器时采用其他公司的紧固件。虽然紧固件本身没有专利,但是在竞争对手开始制造和销售前述紧固件时,原告便起诉其构成间接侵权。参见Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 F. 288 (1896).奉行形式主义法学的美国法院很快接受了专利权人的这种主张,追究了提供通用品的第三方的间接侵权责任。55. See Grow Nathanial, Resolving the Divided Patent Infringement Dilemma. University of Michigan Journal of Law Reform, 2016, 50(1): 2-7.比如在1912年的Henry V. A.B.DickCo.案中,美国联邦最高法院的大法官Lurton认为,构成间接侵权的产品,不仅包括只用于实施该专利技术,除此之外别无他用的产品,还包括那些具有其他商业用途的产品。56. 熊文聪:《被误读的专利间接侵权规则——以美国法的变迁为线索》,载《东方法学》2011年第1期,第152页。

在这一大变革的时代,拘泥于逻辑推理的形式主义法学观开始难以跟上经济和社会变化的节奏。形式主义法学走向历史终点。美国司法转而强调法律规则背后的社会政策。这点也开始反映在专利案件中,美国联邦最高法院先后在MOTION PICTURE PATENTS COMPANY V. UNIVERSAL FILM MANUFACTURING COMPANY案、Carbice Corp.of America V. American Patents Development Corp案57. Carbice Corp.of America v.American Patents Development Corp.,283U.S.27,29—30 (1931).中拒绝将专利的保护范围扩张到法律授权的范围之外,并且指出这种试图扩张专利保护范围的捆绑销售的合同条款在专利侵权诉讼中不具有执行力。58. Feldman R, The Insuffi ciency of Antitrust Analysis for Patent Misuse. The Hastings law journal, 2004, 55(2): 406.

这些案例对于间接侵权规则进行了适当的限缩,但是20世纪30年代的经济大萧条的出现却导致了“矫枉过正”的现象。经济危机的教训增加了美国各界对于垄断行为的敌视,美国政府加强了反托拉斯法对市场的规制。59. 和育东:《美国专利权穷竭原则的演变——兼评美最高法院对Quanta v. LG Electronics案的判决》,载《电子知识产权》2008年第9期,第49页。被视为垄断形式之一的专利权开始被严格控制。1942年,美国联邦最高法院在Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.案中创造出“专利滥用”的概念对专利权人的搭售策略以进行打击。60. Morton Salt Company v. The G.S. Suppiger Company,314U.S.488(1942).凡是超出权利要求范围主张专利权的行为均被视为“专利滥用”。这一概念的出现导致间接侵权理论的整体合法性受到波及。61. 林威:《论专利间接侵权规则的移植——以权利限制为视角》,载《科技与法律(中英文)》2021年第1期,第56页。

1944年,在Mercoid Corp. v.Mid-Continent Investment Co.案62. Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co, 320 U.S. 661 64 S.Ct. 268(1944).中,尽管被控的侵权产品系专利产品的零部件,且仅具有实施专利技术的用途,但是美国联邦最高法院却认为专利权人通过要求竞争对手对销售零部件的行为承担间接侵权的连带责任构成“专利滥用”。63. 林威:《论专利间接侵权规则的移植——以权利限制为视角》,载《科技与法律(中英文)》2021年第1期,第56页。而这正是United States V. Univis Lens Co.案裁判的当年。

因此,美国最高法院在United States V. Univis Lens Co.案中的最终结论与其论证内容存在矛盾便毫不奇怪,因为此时期,“仅具有实施专利技术用途”但未“包含专利的所有实质性要素”的产品未必能通过间接侵权规则纳入专利权的保护范围。在这之后不久,间接侵权便成为成文法,但是美国联邦最高法院在这一特定历史背景下确立的权利用尽规则仍然一直延续。

(三)扩张不足的弥补---默示许可

如前所述,对于“仅具有实施专利技术用途”但未“包含发明的所有实质性要素”的产品同样能够通过间接侵权规则落入专利的保护范围,专利权人同样有机会对这些产品获取垄断利益。然而,由于那些特定历史条件下的先例的影响,这些产品在司法实践中不能适用权利用尽原则。各国在司法实践出于维护实质公平的目的,引入了默示许可规则以消化扩张不足的不良效应,缓和对专利权人的利益倾斜。

1.美国法

1984年,美国联邦巡回法院在Bandag, Inc. V. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案中明确了适用默示许可的条件:1)销售的产品仅具有实施专利技术的用途;2)销售的具体情形清楚地表明或能够推断出默示许可的存在。64. 康添雄、田晓玲:《美国专利间接侵权的判定与抗辩》,载《知识产权》2006年第6期,第89页。

1986年,在Met-Coil Systems Corporation V. Korners Unlimited, Inc.案中,默示许可规则开始正式适用于涉及多个专业品的情形。该案案情概要如下:Met-Coil公司拥有一项专利,其为一种用于连接供暖和空调系统中所用金属管道的装置和方法,根据该发明,金属管道各部分的末端将弯曲成完整的凸缘,并与特殊形状的角件咬合,然后被固定在一起。Met-Coil公司制造并出售将金属管道末端弯曲成凸缘的轧辊成型机以及配套的角件。Korners公司也出售这种配套的角件以供Met-Coil公司的客户使用,但由于这种角件并没有其他的非侵权用途而被Met-Coil公司起诉间接侵权。在该案中,Korners公司提出了默示许可抗辩。

Met-Coil公司虽然承认其销售的轧辊成型机仅仅具有实施专利的目的,但是认为销售的具体情形不能推出默示许可的存在,因为其曾对客户就从未经许可的来源购买角件的行为做出过通知。美国联邦上诉巡回法院指出:“由于该等通知并未在销售之时做出,此时早已形成默示许可,并且专利权人未附条件的销售仅用于执行专利方法或者制造专利产品的机器“清晰地表明许可应当被推定”。65. Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.United States Court of Appeals, Federal Circuit.October 8, 1986803 F.2d 684.在此案中,销售的具体情形条件,被提炼为权利人在销售时是否对产品的转售和使用做出了明确的限制。

自此,Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc案和Met-Coil Systems Corporation V. Korners Unlimited, Inc.案确立了美国司法实践中对于涉及多个专用品的案件的处理规则。66. 朱雪忠、李闯豪:《美国专利间接侵权默示许可抗辩的反思与借鉴》,载《法律科学:西北政法学院学报》2018 年第 2 期,第182页。

2.德国法

德国法院也在实践中面临这种问题,其解决思路和美国类似。在2007年的Pipe Welding Process专利侵权案中,德国法院也讨论了这一规则。此案与Fullplast Process案不同的地方在于,Fullplast Process案中所售的设备包含了专利的所有实质性要素,而Pipe Welding Process案仅仅包含部分实质性要素,其专利的实施涉及两个专用品:含有加热控制卡的电子设备、焊接设备。

Pipe Welding Process案涉及一种通过机器自动控制部件温度来实现自动焊接的方法专利。该方法实质是向一种加热控制卡中输入与温度监测有关的机器可读的预设数据,然后这些数据被机器读取,以形成反馈来控制部件在焊接过程中的温度。原告及其许可人销售了包含这种加热控制卡的电子设备,并且这种设备是实施涉案方法专利所必须的,而被告则销售焊接设备,这种焊接设备包含了读取加热控制卡中数据的模块以及实现控制温度的模块,被告的绝大部分客户将被告的设备和原告的设备组合使用,以实施方法专利。基于此,原告依据间接侵权规则起诉被告,并且认为默示许可抗辩并不适用于本案。

德国联邦最高法院指出67. 对于少部分未从原告处购买设备的被告的客户,由于上诉法院并没有查明,其是否从第三方购买了带有数据卡的电子设备,因此,德国联邦最高法院将此部分侵权及赔偿的认定发回重审。:“由于原告销售的设备是实施涉案专利必不可少的部件,在没有合同做相反约定的情况下,这种销售行为构成了默示许可。原告及其许可人虽然在销售自己的焊接设备方面有商业利益,但是这一事实不能被视为‘对于原告销售的电子设备的使用的明确限制协议’。因此,在被告的客户有权使用涉案专利的情况下,被告并不构成间接侵权。”68. Federal Supreme Court ( Bundesgerichtshof) , July 27, 2007, Case: XZR 113 /03,“Pipe Welding Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2008,111.

3.中国法

我国也存在类似的路径。2016年5月,国家知识产权局在《专利侵权行为认定指南(试行)》中规定:专利权人销售的商品只是构成专利产品的零部件且该零部件只能用于制作专利产品,或者该商品只是用于实施专利方法时,若出售时专利权人或者其许可人没有明确限制条件,此时应当认定购买者获得了专利的默示许可。该规定也参考了美国司法实践,并规定了适用默示许可理论的两个条件:(1)销售的商品只能用于实施专利技术;(2)专利权人或者被许可人在出售时,未明确提出限制条件。2019年12月26日,国家知识产权局又将该规则纳入《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》中。

我国司法实践也曾触及相关问题。最高法院曾在江苏省微生物研究所有限责任公司与福州海王福药制药有限公司、辽宁省知识产权局、辽宁民生中一药业有限公司、常州方圆制药有限公司专利侵权纠纷处理决定再审审查行政裁定书中指出:如果硫酸依替米星原料药唯一合理的商业用途就是用于制造本案专利产品,那么专利权人自己建立的企业或者经专利权人许可的第三人销售该原料药的行为本身就意味着默示许可他人实施专利。69. 最高人民法院(2011)知行字第99号民事判决书.值得注意的是,前文提到的西电捷通无线网络通信公司诉索尼移动通信公司侵犯发明专利权纠纷案也是涉及到多个专用品的情况,但是在这个案例中,被告并未提出默示许可抗辩,故法院也未就此问题进行讨论。不过,相关实务界人士指出“默示许可”理论是该案更好的抗辩路径。70. ZY Partners. “Patent Exhaustion, Implied License and Contributory Infringement - Taking the Iwncomm v. Sonycase as an illustration”, availible at http://www.zypartners.com/home/publication/case_study_detail/id/408.

4.小结

需要明确的是,由于德国法院直到2013年的“Datenübertragungssystem”案中才对权利用尽的适用进行扩张,而在这之前法院为了维持实质正义,对于“仅具有实施专利技术用途”且“包含专利的所有实质性要素”的产品也同样适用默示许可规则。71. “Fullplast Process”案确立了适用默示许可规则的先例。参见:Federal Supreme Court ( Bundesgerichtshof), September 24, 1979, Case: KZR 14 /78, “Fullplast Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1980, 505-507.而我国至今未对权利用尽规则的适用进行扩张,无论是“仅具有实施专利技术用途”但未“包含发明的所有实质性要素”的产品还是“仅具有实施专利技术用途”且“包含专利的所有实质性要素”的产品,均属于“仅具有实施专利技术用途”的产品,其同样存在适用默示许可规则的必然性。

综上,在美国司法实践中,权利用尽原则的扩张正好发生在间接侵权正式确立之前,专利权的保护范围能否扩张到“仅具有实施专利技术用途”的产品还比较模糊,此时确立的权利用尽的标准总体上要求体现发明的所有实质性的要素。这种司法裁判确立的规则大大压缩了权利用尽适用的空间,对于“仅具有实施专利技术用途”的产品,若不体现发明的所有实质性要素,则很难适用权利用尽理论。在立法正式明确间接侵权制度后,由于司法上的在先规则并不能由间接侵权的立法所直接推翻,出于合理性的考虑,法院不得不引入默示许可理论来纾解困境。而德国由于在早期不存在间接侵权规则,故其并未在判决中对权利用尽及时进行扩张,在其长期的司法实践中默示许可规则适用范围相较更广。我国则由于将权利用尽原则的适用限于法律的明文规定,故也一并通过默示许可规则应对专利权范围的扩张。

五、默示许可应对新危机的可行性质疑

如前所述,在传统工业时代,权利用尽扩张的必要性并未被完全激发,而默示许可的引入进一步缓解了这种必要性。在司法实践中,法院均是出于解决知识产权与所有权的冲突之目的适用默示许可规则和权利用尽原则,并且价值取向颇为接近,即对于专利权人销售的“仅具有实施专利技术用途”的产品,不应当再受专利权人的控制。在传统工业时代,默示许可确实在一定程度上疏解了权利用尽扩张的必要性。不过,默示许可和权利用尽的理论根基差异过大,导致仍然会产生失能的情况,而这种失能在数字通信时代被进一步放大。

(一)默示许可规则的内在缺陷

1. 默示许可规则的整体缺陷

默示许可规则源于英国法上的默示合同理论与禁反言原则,其基本功能在于保护合同相对人信赖利益。72. 参见陈瑜:《专利默示许可与权利穷竭的比较分析——以社会政策背景为视角》,载《西南政法大学学报》2016年第2期:第95-96页。默示许可规则在专利侵权领域的适用可以追溯到1871年英国法院审理的Betts v Willmott案。在该案中,Hatherley勋爵表示“当一个人购买一产品时,他必然希望能享有其的控制权”,因而,购买者可以说是通过默示的许可获得专利产品的使用权。73. Betts v Willmott, 6 Ch. App. 239 (1871).这一理论最终在1911年的National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck案中被英国枢密院所采纳,并因此受到英联邦国家(包括澳大利亚、加拿大等)的遵从。74. National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1911) 12 CLR 15 at 28.这些国家长期用默示许可代替专利权利用尽的概念。这一理论暗含的前提是专利权人对专利产品的垄断权在首次销售后仍然存在,或者说专利权的内容本身便包括对已售出的专利产品使用和转售施加限制。75. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.英国法院便曾在Incandescent Gas Light Co Ltd v Cantelo案76. (1895) 12 RPC 262 at 264.中明确表示,专利权人可以对授予购买者的许可附加条件或限制,这项权利并非源于合同法,而是源于专利本身。澳大利亚的Gageler大法官也指出:如果专利权人阻止他人使用和销售专利产品的权利延伸到专利产品的二次流通和使用,那么专利权人就不需要其他依据来对任何下游所有者行使这一权利,相反,下游所有者必须积极寻找一些理论以限制专利权人。77. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.而默示许可理论正是以广泛的专利权为前提,利用合同法限制专利权。可见,不同于以功利主义哲学为基础的权利用尽原则,整个默示许可规则背后的逻辑具有很强的自然财产权的哲学色彩,明显倾向于专利权人对其发明享有绝对的权利。

事实上,知识产权的扩张史,总体上说是功利主义战胜自然权利理论、功利主义抑制知识产权的自然权利式扩张冲动的历史。78. 参见和育东:《从权利到功利:知识产权扩张的逻辑转换》,载《知识产权》2014年第5期,第11-16页。这种默示许可规则折射的哲学价值完全违背了现代专利制度的初衷与法权逻辑。美国和欧盟法院纷纷指出维持产品销售后的专利权不利于市场上商品的自由流动。79. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.默示许可规则只能部分符合普通法的基本原则,而且只有在第一次销售时显然没有施加任何限制的时候。80. Ibid.其与普通法的动产原则格格不入。尽管默示许可规则积极推动向专利产品的购买者提供完全的所有权,但它会产生了不确定性,法院至少需要判断如下问题:(1)专利权人是否施加了限制;(2)购买者是否在第一次交易时便知悉了这些限制;(3)许可的范围如何确定;(4)若消费者接受这种限制,其是否能通过公平交易法的检测。81. Ibid.事实上,商贸活动和市场中的消费者均对确定性存在较强的要求,而这种确定性建立在承认所有权人对动产的使用和处置拥有充分的权利的基础上。82. Ibid.美国联邦最高法院的Robert大法官便指出如果每一家生产数以千计汽车零部件的公司能够在第一次销售后保留专利权,当前兴盛的二手车交易和维修市场将无法运行。83. Impression Products Inc v Lexmark International Inc (2017) 137 S Ct 1523 at 1532.澳大利亚最高法院的Gageler大法官也表示:英国枢密院在National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck案中并没有探讨适用默示许可原则对下游企业所带来的任何困难,他们对此其实立场并不明确。84. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.

相反,权利用尽更为简洁、逻辑性较强,并符合普通法关于动产的基本原则,同时,它并不妨碍专利权人对专利产品在销售后的使用施加限制和条件,而只是要求以通常的方式通过谈判获得这些限制和条件,并按照合同法执行。85. Ibid.权利用尽极大控制了专利权人的施加的限制条件对下游产业链的影响。这一性质也在美国的司法实践中得到澄清,2017年,美国联邦最高法院在Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案中明确排除了合同的限制性条款以及境外销售对权利用尽理论适用的影响,肯定了权利用尽的绝对适用。86. Impression Products Inc v Lexmark International Inc (2017) 137 S Ct 1523 at 1532.正是由于这些原因,澳大利亚高等法院于2020年开始正式放弃“默示许可”原则,转而采用权利用尽原则。87. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.“默示许可”的法域范围朝不保夕。

2. 适用默示许可的具体缺陷

除了整体缺陷外,适用默示许可弥补权利用尽扩张的不足同样存在具体性缺陷。随着专利权的保护范围实际上已经通过间接侵权规则扩张到“仅具有实施专利技术用途”的产品之上,默示许可规则与间接侵权规则之间的冲突便已经不可调和。这种冲突已经在司法实践中产生。

默示许可完全是一种事实上的许可合同。对于那些需要多个专用品才能实施的专利,如果购买者仅仅从权利人处购买了一个专用品,按照默示许可规则,购买者对涉案专利的使用是获得权利人授权的,那么,对于提供其余专用品的第三方将不存在任何间接侵权责任的基础,因为专利的直接实施人有权实施专利技术。这实际上将会导致第三方可以合法地提供受间接侵权规则保护的产品,侵蚀专利权人的核心利益,甚至会瓦解间接侵权规则。相关学者也指出,在Met-Coil Systems Corporation V. Korners Unlimited, Inc.案后,美国法院倾向于采纳默示许可作为专利间接侵权的抗辩,在默示许可的对抗之下,专利间接侵权的作用在很大程度上被消解,其价值遭受严重冲击。88. 陈瑜:《专利默示许可研究》,西南政法大学2017年博士学位论文,第95页.1994年,在Universal Electronics Inc. V. Zenith Electronics Corp.案中,美国法院同样采用了默示许可来消解间接侵权的指控。89. Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp. United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. February 23, 1994 846 F.Supp. 641 1994 WL 79692.相关学者认为该案的观点会使国会通过间接侵权制度保护专利权人的意图落空。90. Michael J. Swope, Recent Developments in Patent Law: Implied License - An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection. Temple Law Review, 1995, 68(1): 300-301.

考虑到前述情况,Jay Dratle甚至主张,应设定默示许可的第三项要求:对所有专用品的销售都必须经由专利权人进行明示或默示许可。91. [美]德雷特勒 :《知识产权许可(上)》,王春燕等译,清华大学出版社2003年版,第197页。这一要求虽然强行解决了间接侵权的问题,但是却使得单独专用品的授权销售毫无意义。显而易见,这些局部的“针对性”措施并未触及根本问题,并且难谓正当。

另一方面,因为默示许可理论的本意在于保护相对人的信赖利益,因此,“默示许可”规则的适用还需要满足“销售的具体情形”这一要求,这一要求并不取决于产品的性质而且是取决于销售时的行为,精明的专利权人完全可以通过在销售时设置限制条件来排除默示许可的适用。在市场经济兴起之初,这种限制条件的合同条款在交易的双方间尚能保障合同法意义上的公平。然而在当前的经济环境之下,近代民法基础的两个基本判断即平等性和互换性已经丧失,形式自由和实质自由背道而驰。92. 冯玉军、柯华庆:《法经济学》,中国人民大学出版社2013年版, 第199页。权利人设置的条件并不代表直接交易的双方达成合意,更不可能咨询下游产业链企业的意见,设备的购买者无法根据权利人设置的条件形成合同法意义上的信赖。专利权人完全可以基于设备获得垄断利益,并且就专利再收取许可费,实现双重获利。比如1996年的Elkay Manufactur- ing Company V. Ebco Manufacturing Company案中,Elkay公司拥有一种卫生液体分配系统的专利,该专利系统是包括安装装置、进料管、带易碎连接的瓶盖和用于容纳这些元件的装置的组合。93. Elkay Mfg. Co.v. Ebco Mfg. Co.,42 U. S. P. Q.2D (BNA)1555(Fed. Cir. Oct.29,1996).Elkay公司独家许可Blackhawk公司生产、使用和销售这种带易碎连接的瓶盖,用于装在卫生液体分配系统之中。Elkay公司则制造并销售卫生液体分配系统,在这种系统中可以放置Blackhawk公司的瓶盖,以实施专利发明。从该案的许可方式可以看出,专利权人既可以通过专用部件“瓶盖”的许可实现专利权,同时还可以通过销售时设置条件来再次实现专利权。显而易见,专利权人完全可以或者说至少有机会通过仅具有实施专利技术用途的产品的销售来获得垄断利益,其是否利用这个机会并不妨碍专利制度的基本目的。如果通过默示许可的思路调整此类案件,专利权人既可以通过销售仅具有实施专利技术用途的产品获取垄断利益,又可以通过许可协议获得许可费,这无疑会使专利权人获得双重收益,违背功利主义法权下的专利制度对权利人的内在限制。同时,如前所述,这种默示许可制度将挖空专利间接侵权规则,但是专利权人完全还可以通过销售条件,保留向其产品的合法购买者收取许可费的权利,唯一的后果便是产品的合法购买者承担了第三方间接侵权的成本,这无疑违背专利制度的公平。

(二)数字通信时代对默示许可缺陷的增益

数字通信时代的到来使得法院在适用默示许可时面临更为棘手的困境。日趋复杂的交易结构导致默示许可的适用困难。这一点已经在比较法上凸显。在德国的Pipe Welding Process案中,法院需要明确在被控间接侵权人的客户中有多少人购买了专利权人的设备。这种调查的复杂程度较大,会导致诉讼难以进行,法院不得不将案例的一部分发回重审。94. Federal Supreme Court ( Bundesgerichtshof) , July 27, 2007, Case: XZR 113 /03,“Pipe Welding Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2008,111.针对此种情况,美国法院不得不发挥自由裁量的空间,避免默示许可的适用,使其难以弥补专利权利用尽的失灵。比如在2013年的Norgren Automation Solutions, Inc. V. K&A Tool Co.案中,被告制造和销售适配器,这种适配器将和原告销售的接收器组合操作,来实施原告的专利技术。原告基于间接侵权起诉被告,被告则提出了默示许可抗辩,美国密歇根州东部地区法院也承认被告的主张比较有力,但是认为被告没有提供证据证明它的适配器是卖给购买原告接收器的顾客,因为被告仅仅是销售链中的中间经销商,其常常将产品卖给零售商,然后卖给最终用户,从而简单地拒绝适用默示许可抗辩。95. Norgren Automation Solutions, Inc.v. K & A Tool Co.,2013 U. S. Dist. LEXIS 41854(E. D. Mich. Mar.26,2013).

同时,合同具有相对性,合同的权利义务的转移需要双方的同意,加之,这种默示许可规则允许对于产品的进一步地使用或者转售进行限制,对于流通环节众多的通信产业将不堪重负。此外,默示许可仅解决了产品的使用问题,而默示许可一旦成立,随之而来的问题后续各个流通环节就是这种许可是有偿还是无偿。对此,美国的司法实践并未给出统一的回答,我国理论和实务界也认识不一。96. 陈瑜:《专利默示许可研究》,西南政法大学2017年博士学位论文,第185页.而通信产业链条的每个下游环节都会将这种缺陷信号放大。

总之,这种默示许可理论难以契合于建立在功利主义逻辑基础上的现代专利制度,无法避免双重获利。默示许可规则的适用无法应对数字通信时代的危机,难以消解专利权利用尽扩张的必要性。

六、我国的应对

我国虽然一直就间接侵权规则的必要性及其条款设计存在很大的争议,但是无论是北京市高级人民法院发布的《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》及其后续的《专利侵权判定指南(2013)》和《专利侵权判定指南(2017)》,还是最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》,均将“仅具有实施专利技术用途”的产品间接的纳入专利的保护范围,仅仅是这些规则在采用“间接侵权”抑或“共同侵权”的称谓上存在区别。司法实务界的人士也认为现有法律框架足能够达到间接侵权规则下的保护标准。97. 参见杨萌、郑志柱:《专利间接侵权与专利侵权判定原则》,载《知识产权》2011年第4期,第55-58页。

故而,“仅具有实施专利技术用途”的产品已经间接地落入了专利的保护范围。在此情况下,默示许可规则的适用会受到动摇,产生前述相关的问题。而通信时代的到来则激励了扩张权利用尽的必要性。同时,权利用尽原则被规定在不视为侵权行为的部分,其并不是基于权利人“合同行为”产生的授权而使用专利,并不会影响间接侵权的成立。北京市高级人民法院曾在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第79条指出,发生因权利用尽而不视为侵犯专利权的情况,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。因此,笔者认为,对于我国而言,解决问题的方式应当是扩张专利权利用尽,在司法实践中应当明确将权利用尽的范围扩张到“仅具有实施专利技术用途”的产品,使其和专利权的保护范围相契合。

事实上,我国司法实践曾考虑到权利用尽在新的产业时代的失灵情况。北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定指南》2013年版和2017年版均规定经权利人授权出售的专利产品的专用部件、专门用于实施其专利方法的设备也可以触发权利用尽抗辩。这一规定虽然在实际审判中并未予引用,但为解决权利用尽的失灵问题提供了路径和可行性依据。

——兼评我国首例专利产品改造案