中国网络治理的社会符号学阐释

程 乐,裴佳敏,Marcel Danesi

(1.浙江大学 光华法学院, 浙江 杭州 310008;2.浙江工商大学 外国语学院,浙江 杭州 310018;3.多伦多大学 符号学学部,加拿大 多伦多 M4Y1M7)

一、 引 言

2018年4月20日至21日,习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上指出,“没有网络安全就没有国家安全”[1]。网络空间是人—机—物交互作用而形成的空间,在网络虚拟空间和现实空间协同作用下,网络安全已渗透国家安全、经济安全、政务安全、能源安全和民生安全等多领域。随着网络攻击方式的日渐多样、规模的日益升级和影响的逐步扩大,众多国家将维护网络安全上升至国家战略层面。根据国际电信联盟2021年发布的《全球网络安全指南》[2],在其193个成员国中,127个国家已发布了国家网络安全战略。此外,网络空间已成为大数据时代大国博弈的新领域,网络空间治理是对国家主权及安全具有全局战略影响而其国际规则尚未形成体系的关键领域,故而受到了各国政府的广泛关注和重视。在习近平总体国家安全观和网络强国战略思想的引领下,中国走出了一条特色治网之道,形成了包括构建网络空间命运共同体和坚持网络主权等在内的网络治理理念。

构建网络空间命运共同体是中国为全球网络治理贡献的中国智慧、中国方案,是中国治网理念的核心体现,是网络强国战略思想的重要组成部分。根据2019年第六届世界互联网大会组委会发布的《携手构建网络空间命运共同体》概念文件[3],构建网络空间命运共同体,要“发挥联合国在网络空间国际治理中的主渠道作用,发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、社会组织、公民个人等各主体作用,建立相互信任、协调有序的合作”,这凸显了多元主体的网络空间协同治理模式。网络主权原则是构建网络空间命运共同体要坚持的第一大原则,是中国在互联网时代率先倡导并坚持使用的一项创新性国家主权观。一直以来,中国既是网络主权原则的坚定倡导者,也是积极实践者:2014年首届世界互联网大会提出“尊重网络主权”;2015年第二届世界互联网大会将“尊重网络主权”作为全球互联网发展治理的“四项原则”之一;2015年《国家安全法》规定了“维护国家网络空间主权、安全和发展利益”;2016年《网络安全法》明确了“维护网络空间主权”的基本点;2016年《国家网络空间安全战略》将“尊重维护网络空间主权”作为基本原则;2017年《网络空间国际合作战略》重申了“明确网络空间的主权”和“坚定维护中国网络主权、安全和发展利益”的观点;2019年第六届世界互联网大会发布了《网络主权:理论与实践》,对网络主权的概念、基本原则和实践进程进行了细致阐述。

符号学是一门极具解释力的科学,不仅有助于分析某一领域核心的、基本的、高度抽象的概念的意义,也有助于阐释意义建构背后的政治和意识形态动因[4]12,65。国内外学界对符号学视角下的网络治理研究不乏探讨[5-7],但将网络治理领域的两大核心概念网络空间和网络治理视为语言符号而进行的专门性研究尚阙如。网络空间已成为继陆、海、空、天的第五大空间,是网络治理主体实施其治理机制的核心客体。故而,本文拟从符号学视角分析网络空间和网络治理作为语言符号的意义是如何通过复杂的符号互动而建构的,并揭露网络治理话语背后的社会、政治和历史等语境影响因素。此外,鉴于符号学和马克思主义哲学之间的密切联系以及马克思主义对哲学社会科学研究的重要指导作用,本文对中国网络治理,尤其是网络空间命运共同体和网络主权,进行了从符号学到马克思主义哲学的学理性解读。鉴此,下文首先回顾学界有关网络治理与符号学的研究,进而对网络空间和网络治理进行时间性和空间性的社会符号学阐释,最后结合符号学和马克思主义哲学对中国网络治理进行学理性剖析。

二、 网络治理与符号学研究

符号学是一门研究社会生活中符号生命的科学[8]34,主要研究各种传播媒介下所有形式的意义的产生和再产生、接受和传播的过程和影响[9]261。符号作为符号学的基本概念,由两部分组成:一是能指(Signifier),即一种可观察的形式,例如某种面部表情或颜色;二是所指(Signified),即一种意义,例如反对或危险[10]3。符号能指和所指之间的关系是任意的,这也决定了符号意义的动态性和多变性[8]107。换言之,符号的意义可随着时间和空间语境的变化而改变。De Saussure从语言符号的视角指出,符号研究应从共时和历时两个层面,前者指研究特定历史时期的符号,后者指研究符号的形式和意义如何随时间的演变而变化[8]128。学界已广泛地将符号学视角下的时间性与空间性或历时性与共时性作为一种研究框架和方法[4]130[5]125,对事物进行全面的、有效的比较分析研究。

符号学主要关注以下三方面的内容:一是收集、记录和系统梳理符号资源及其历史;二是探究这些资源如何在特定的历史、文化和制度环境中使用,以及人们如何在这些语境下对其探讨、规划、教导、证实和批判;三是发现新的符号资源以及现有符号资源的新用途[10]3。可见,符号的意义建构并不是随意的,意义建构者在特定的历史、文化、制度等语境驱动下赋予符号特定的含义。Danesi认为,符号不是孤立地获得它们的意义,其意义构建与其他符号以及其所处的语境密切相关[11]16。社会符号学作为跨学科的理论,不仅关注符号学的有关概念和方法,也关注其他领域,尤其是社会理论[10]1。正如Hodge和 Kress所述,符号是受生产者利益和事物特点的影响而产生的,因而不能脱离社会交往的具体形式而独立存在[9]18,173。同样地,Halliday将语言视为社会符号,认为语言是社会过程的产物[12],因此应在特定的社会文化语境中对其进行意义阐释。

近年来,符号学或社会符号学视角下的网络治理研究已引起了学界的高度关注,尤其是有关网络安全法律、网络空间具体某一行为以及网络空间内符号资源的研究。有学者从社会符号学视角对网络安全法律及其术语进行了时空性解读,并解释了时空性差异背后的社会、文化和政治等语境因素[5]127[13]。尽管法律术语作为符号通常被认为具有独立于语境的封闭、固定含义,但其意义会随着时间和空间语境的变化而改变[14]。也有学者将中国司法话语中的网络资产作为符号对其进行了社会符号学解读[6]507。本质上而言,网络空间是一个符号世界,数字信息以比特的方式存在,简单的符号“0”和“1”完成所有的信息编码,人们的网络互动本质上就是以计算机网络为媒介的符号互动[15]。Minei和Matusitz将互联网视为符号系统,将网络恐怖主义视为一种符号行为,揭示了网络恐怖分子如何通过图像和互联网视频等一系列符号资源向公众传达他们的意图,强调探究恐怖行为背后的象征意义[16]。网络空间内的表情作为符号资源亦得到了学者的广泛关注,例如司法话语中表情符号的社会符号学解读[17]、网络空间中表情符号的符号学分析[18]以及网络表情如何互动构成攻击性的电子语篇[19]。从社会符号学视角探究网络欺凌也成为学界一大关注点,例如通过网络空间中的语言和非语言符号分析网络欺凌的形成[20],以及结合社会、文化和历史语境比较美国、欧盟和中国对网络欺凌的意义构建[7]。

综上所述,学界关于网络治理和符号学的研究主要包括以下两种:一种是通过分析网络空间内的语言、图片、视频和表情等语言和非语言符号探讨网络欺凌和网络恐怖主义等网络行为;另一种是将网络治理有关术语视为语言符号,考察其时空性特征,例如网络资产、网络安全和网络欺凌等。尽管学界对符号学视角下的网络治理做了有益的探索,但目前鲜有学者将网络空间和网络治理作为一种社会符号,从社会符号学的视角探究其时间性和空间性差异及其背后的语境影响因素。鉴此,本文拟从社会符号学的视角,将网络空间与网络治理视为语言社会符号,对其意义建构过程进行系统梳理,并探究影响意义建构的历史、社会和政治等语境驱动因素。此外,结合中国网络治理实践,本文旨在为中国网络治理提供从社会符号学到哲学的学理性解读。

三、 网络空间与网络治理的社会符号学解读

(一) 网络空间的时空性

众多字典和学者皆对网络空间进行了界定,但尚未有公认的、统一的定义。20世纪80年代初出现了一种新的科学文学体裁,即赛博朋克(Cyberpunk)文学。赛博朋克是控制论(Cybernetics)和朋克(Punk)两个单词的结合体。Gibson在其1984年撰写的《神经漫游者》(Neuromancer)中首次提出网络空间(Cyberspace)这个词,并在互联网和虚拟现实存在之前就对其进行了设想,将网络空间定义为“每个国家的合法运营者和学习数学概念的儿童每天皆可产生的一种共识性幻觉……这些幻觉是每台计算机数据库中的数据在人体系统中再现的结果,具有难以想象的复杂性”[21]。

较于互联网(Internet),网络空间的含义更为广泛,被定义为“通过计算机网络进行交流的虚拟环境”(1)Oxford English Dictionary Online, at http://www.oed.com/view/Entry/240849 (Last visited on August 15, 2021).(《牛津英语词典》),“通过三维模式体现的存储于更大的计算机或网络中的所有数据,其中虚拟现实用户可自由移动”(2)Collins English Dictionary Online, at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cyberspace (Last visited on August 15, 2021).(《柯林斯英语字典》),“计算机网络和因特网的网络世界”(3)Dictionary by Merriam-Webster Online, at https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberspace (Last visited on August 15, 2021).(《韦氏词典》),以及“通过互联网实现的信息世界”(4)Wiktionary Online, at https://en.wiktionary.org/wiki/cyberspace (Last visited on August 15, 2021).(《维基词典》)。Melzer将网络空间定义为“一个全球电子信息和通信基础设施互联的网络,包括互联网、电信网络以及其中的信息”[22]4。红十字国际委员会将网络空间简单地定义为“提供全球互联互通的虚拟空间”[23]39。鉴于目前使用的网络类型不仅包括互联网,而且还包含企业或组织内联网、无线网络以及蜂窝网络,其皆可传送邮件、即时消息以及音乐和电影等[24],因而通常情况下,网络空间被视为互联网的上位概念。然而,网络空间和互联网这两个概念在实践中常被混淆使用。例如,在机构名称的翻译中,“中共中央网络安全和信息化委员会办公室”则被翻译为Office of the Central Cyberspace Affairs Commission,而“中华人民共和国国家互联网信息办公室”被翻译为Cyberspace Administration of China。

Strate将网络空间分为三层[25]:(1)零层空间(Zero order cyberspace),主要涉及网络空间本体(Cyberspace ontology),例如将网络空间视为一种虚构的、想象的或未实现的空间;(2)第一层空间(First order cyberspace),由物理网络空间(Physical cyberspace)、概念网络空间(Conceptual cyberspace)和感知网络空间(Perceptual cyberspace)构成,其中物理网络空间包括计算机的物质基础、显示器、磁盘驱动器、调制解调器、电线等及其用户,概念网络空间指的是在与计算机技术互动时人们头脑中产生的空间感,感知网络空间被视为物理网络空间和概念网络空间之间的桥梁,指的是人机界面通过一种或多种感官的相互作用而产生的空间感;(3)第二层网络空间(Second order cyberspace),指的是通过用户与计算机及相关技术的通信而产生的空间感,具体可细分为美学空间、信息或数据空间以及互动或关系空间。

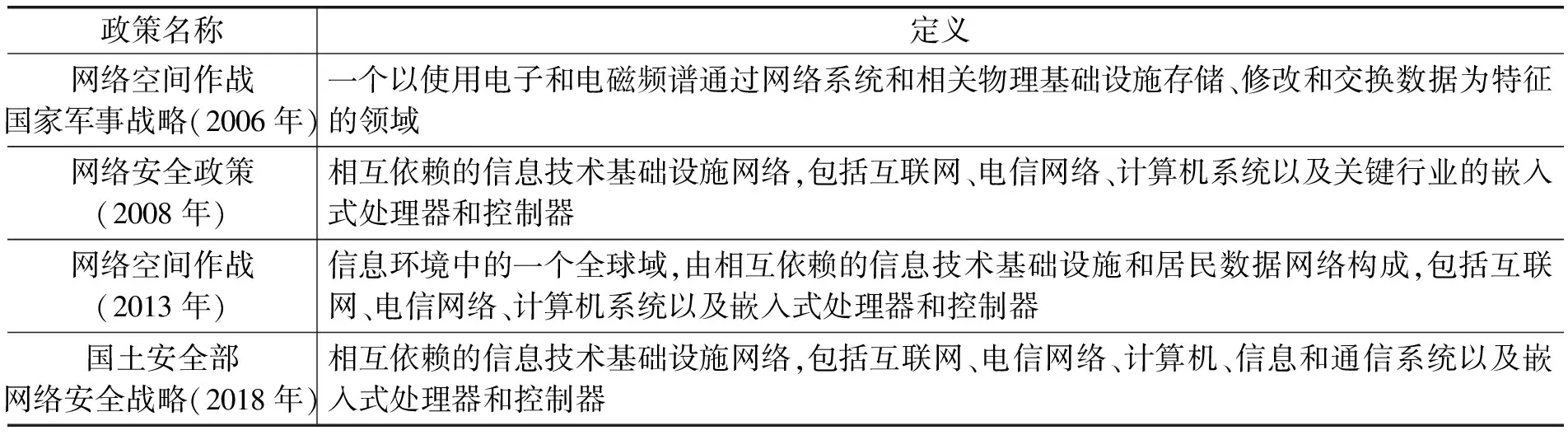

网络空间作为符号具有时间性,即其含义会随着历史阶段的变化而变迁。近年来,美国国防部已至少发布了12个有关网络空间的定义[26]13。例如,根据其发布的《美国国防部军事及相关术语词典》,网络空间在2005年版本中被定义为“数字化信息通过计算机网络进行交流的概念环境”(5)US Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, at https://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1_02(05).pdf (Last visted on August 20, 2021).,在2008年版本中被定义为“信息环境中的一个全球域,由相互依赖的信息技术基础设施网络构成,包括互联网、电信网络、计算机系统以及嵌入式处理器和控制器”(6)US Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, at https://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1_02(10-08).pdf (Last visted on August 20, 2021).。为了进一步说明网络空间作为符号而具有的时间性,本文整理了历年美国网络政策中对网络空间的定义,如表1所示。

表1显示,美国对网络空间的定义随着时间的推移而不断演变,主要体现在网络空间在内涵范围上的不断扩大,例如从2006年对数据的重点关注到2008年、2013年和2018年对信息技术基础设施网络的关注,从2008年“关键行业的嵌入式处理器和控制器”到2018年“所有行业的嵌入式处理器和控制器”,从2013年的“互联网、电信网络、计算机系统以及嵌入式处理器和控制器”到2018年的“互联网、电信网络、计算机、信息和通信系统以及嵌入式处理器和控制器”。这种差异不仅受网络空间固有的不确定性和不可预测性的影响,也受美国国家利益驱动,即对网络空间进行最大范围的保护以最大限度地维护网络安全和国家安全。此外,网络空间作为符号,也具有一定的空间性,其含义可因国家而异,表2描述了卡塔尔、英国和奥地利三国在其网络安全国家战略中对网络空间的定义。

表1 美国网络政策中的网络空间定义

表2 卡塔尔、英国和奥地利有关网络空间的定义

表2显示,各国在网络空间定义方面存在异同点,主要体现在网络空间各个层次及其内部要素的关注上。首先,三个国家都提及了零层空间,即指出网络空间是一个虚拟空间或环境。网络空间常被视为非物理空间,但在其虚拟上层构造下也存在物质基础[27]。就第一层空间而言,尽管三个国家都提及了物理空间,但是在其组成部分方面存在差异,例如卡塔尔的“嵌入式处理器和控制器”、英国的“与Internet连接的设备以及嵌入式处理器和控制器”和奥地利的“独立IC基础设施”。随着计算机和用户之间关系的不断发展,计算机从物体逐步转变为个性化的、社会化的网络空间[25]403。针对第二层空间,英国对网络空间的定义未提及第二层空间的内容,而卡塔尔和奥地利对网络空间的意义阐释涉及了第二层空间,尤其是信息或数据空间以及互动或关系空间,例如卡塔尔定义中的“人们”“服务”和“信息”以及奥地利定义中的“社会”“个人”“互动”“交流思想”和“传播信息”等词项。换言之,英国的网络空间定义仅表明了网络空间的技术属性,而卡塔尔和奥地利同时表明了网络空间的技术属性和社会互动属性,即强调网络空间不仅是虚拟技术空间和物质化空间,亦是用户、服务和信息互动的社会空间。

从上述对网络空间的时空性解读可以看出,网络空间作为一个符号,具有时空性的特点。具体而言,一方面,某一特定主体会随着社会历史条件的变化对网络空间赋予新的意义,故需随着历史和社会语境的变化而不断对网络空间进行解构和重构;另一方面,特定时期内的不同主体对同一术语网络空间的意义亦会有不同的解读,这种多义性的解读并不是随意的,而是取决于不同主体对网络空间属性的认知和关注。此外,网络空间作为符号的多重意义属性也证实了网络空间的高关注度、强重要性[25]。

(二) 网络治理的时空性

除了网络空间,网络治理作为特定符号,也会随时间变迁和主体差异而具有不同的概念意义。在20世纪90年代中期以前,网络治理模式以技术治理为主,强调标准制定,互联网工程技术团队制定的组织规范为与互联网有关的其他交互领域明确设定了基调和方法[28]。20世纪90年代后期,国际社会流行一股互联网自我规制的思潮,认为网络空间独立于现实空间的存在,其治理应是自发且自律的,主张“无政府治理”的原则。最具代表性的是互联网先驱John Perry Barlow发表的《网络空间独立宣言》,其指出,“我们正在形成我们自己的社会契约。这种治理将根据我们自己的世界形成,而不是你们的,我们的世界是不同的”[29]。

随着网络间谍、网络恐怖主义和网络盗窃等事件的频发,以互联网自由和行业自律为导向的自我监管方法受到了挑战。长期以来,众多欧美和澳大利亚等发达国家皆推崇行业自律模式来规制互联网,政府在互联网管控方面发挥的作用极其有限。这种模式在美国尤为根深蒂固,这在很大程度上与私营部门对互联网关键基础设施的拥有和控制有关,因为几乎90%的美国网络空间关键基础设施由私营部门所有和控制[26]15。加之,如今日益严重的网络攻击、网络犯罪、网络恐怖主义和网络间谍等网络安全挑战暴露了私营部门在自我管控方面的严重缺陷,因而亟须除私营部门外的主体在网络治理中发挥关键性作用。由此,多利益攸关方(Multi-stakeholder)治理和多边治理模式开始逐渐获得国际社会的关注。

2003年12月12日,多利益攸关方这个词首次出现在信息安全世界峰会日内瓦阶段会议通过的《行动计划》(PlanofAction)中。多利益攸关方治理模式下,学术界、企业家、技术人员与政府等其他行为者共同参与决策过程,有时甚至无政府参与[30]。然而,有学者批判,多利益攸关方治理模式偏向权力和特权,尤其是大公司和主导国家,从而边缘化了全球政治中较弱的参与者[30][31]。该治理模式受到了美国、英国、加拿大、澳大利亚以及互联名称与数字地址分配机构(ICANN)等的推崇,具有意识形态立场,注重保护该模式构建者美国等国的利益[32],因而经常被视为一种价值观而不是一种符合公共利益目标的理念[33]。ICANN是全球网络治理的核心机构,亦是实施多利益攸关方模式的最具代表性组织。2016年10月1日,美国政府迫于国际社会压力正式将互联网域名管理权移交给“全球互联网多利益攸关社群”。在ICANN多利益攸关方治理框架下,由少数专业人士构成的董事会掌握着最高决策权,但董事会的人员构成是基于经济和技术实力而非国别和地域,这就造成了互联网巨头仍扮演着重要角色,发展中国家的利益诉求得不到反映[34]。可见,美国的移交行为是为了实现ICANN的私有化、去政府化,维护产业界或美国等特定群体的特殊利益,而非全球共同利益。因此,该模式遭到了发展中国家的强烈抵制,其担心被排除在网络空间治理进程之外[35]。鉴此,中国和俄罗斯等国提出了多边网络治理模式,强调在联合国系统内建立一个负责互联网治理的机构,同时赋予国家根本主权以制定自己的政策,同时包括欧盟在内的行为主体也开始注重保护其网络边界,以防止美国情报系统的监控[36]。

多利益攸关方和多边治理皆强调全球网络治理中治理主体的多样性,主要区别在于谁占主导地位。不同于以去中心化为特征的多利益攸关方治理,多边治理强调发挥政府在网络治理中主导作用前提下的多主体交流与合作。例如,中国坚持尊重网络主权原则,同时谋划与国际社会携手共同构建网络空间命运共同体。网络主权原则是中国治网理念的核心,在中国《网络安全法》中予以明确,其是国家主权在网络空间中的自然延伸和表现。相较之下,西方国家所推崇的网络自由,作为其自由主义意识形态的旗号之一,是为其对外意识形态输出服务的,其不是为了促进真正意义上的网络自由、平等和民主,而是为了给西方在网络空间推行其意识形态提供合法性的依据[37]。可见,某种程度上,网络治理的符号意义受到了国家意识形态和价值取向的影响。

时间和空间是所有现实皆涉及的框架,因而对任何真实事物的认知都必须置于时间和空间的条件下[38]62。综上,网络治理作为一个符号,在不同历史阶段有不同的表示含义,网络治理的意义会随着一定社会历史条件的产生而出现,又会随着社会历史条件的消失而消亡,例如技术治理和无政府治理模式的淡出历史舞台。这种社会历史条件是多方面的,包括全球网络安全环境、国家利益以及网络技术等。此外,不同意义建构主体对其也有不同的解释,大国之间关于网络治理的博弈一方面为语言符号的博弈,另一方面本质上映照着各国的网络空间利益,因此对网络治理的符号性质和意义的诠释不能与其所属的政治和社会语境相脱离。符号的意义存在于其所使用的社会和历史语境中,不能将其意义简单地视为能指和所指之间的一种固定关系[11]73,网络治理只有在特定的时空语境里才能获得其含义。鉴于符号的意义产生于复杂的符号互动过程中[10]33,因而网络治理的意义产生于其与社会、历史和政治等其他符号系统的互动关系中,存在于特定的时空情境中,是特定历史时期和社会经济条件的产物。

四、 中国网络治理的学理解读:从符号学到哲学

网络空间和网络治理所蕴含的符号学与马克思主义哲学具有密切的内在联系。其实,符号学与马克思主义哲学之间的密切联系由来已久。首先,两者皆强调物质和社会现实在意义构建和事物解释过程中的重要作用,根据马克思主义唯物史观,“人们的社会存在决定人们的意识”[39]“观念是现实的反映,一切观念都来自经验,都是现实的反映——正确的或歪曲的反映”[40]344,即社会形态源于意识形态,而意识形态和文化构成了每一个社会符号系统[41]。物质和社会层面对于符号学分析至关重要,意识形态不能脱离符号的物质现实而存在,符号也不能独立于社会交际的具体形式而存在[42]。 其次,时空语境亦是符号学与马克思主义哲学所共同强调的关键概念,社会符号学强调要在特定的时间和空间语境中解释某一事物的意义[43],而历史唯物主义指出“一切存在的基本形式是时间和空间,时间以外的存在像空间以外的存在一样,是非常荒诞的事情”[40]56,即强调时间性和空间性的辩证统一。马克思主义下的历史唯物主义注重从历史和社会的视角解释产生意识和知识的社会机制,被视为唯一能够为符号学建立牢固认识论基础的范式[41]。

从上文网络空间和网络治理的社会符号学分析可以看出,网络空间作为符号系统所具备的互动性、不可预测性、虚拟空间的现实化和治理主体的多元性等特点,决定了其具有动态性、时空性和社会性。首先,在网络安全领域,计算机和网络技术更迭日新月异,在线社交超越了地理界限,以复杂而多样的方式彼此重叠、互动,这些皆加剧了网络空间的不可预测性、不确定性和不可控性,所以网络空间的开放性和动态性是很必要的。其次,网络空间的开放性和动态性决定了其具有时间性和空间性:一方面,其含义可随着历史和社会条件的变迁和变革而发生变化;另一方面,不同国家或地区作为话语构建主体可对其赋予不同的意义。最后,网络空间作为符号系统,还具有社会性。社会符号学强调符号意义建构过程中社会与文化所发挥的重要作用以及各种主体所发挥的交互作用[44]。研究表明,网络空间不仅是技术空间,而且已经成为社会空间[25]、大国博弈和网络外交兴起的政治空间[45]。此外,人的原则是符号学的主要原则之一,人是符号的动物,其通过符号化行为给世界赋予意义,从而形成人类社会[46]。习近平总书记明确指出国际网络空间治理应该充分发挥各种主体作用,因为网络治理的核心在于主体性,即“人”,而不仅仅是“物”。换言之,网络治理的核心在于发挥政府、国际组织、行业企业及公民个人等的主体作用,而不仅是治理网络空间的信息内容层、基础物理层和数字代码层等“器物”。从社会符号学和哲学角度看来,人是符号活动的主体、话语建构的主体,故中国网络治理模式对治理主体性的强调,符合习近平总书记“网络安全为人民、网络安全靠人民”[47]的以人为本网络安全观和中国传统哲学。可以说,这是马克思主义在网络空间领域的新应用新实践,是我们党执政为民理念在网络安全方面的新形式、新表现[48]。

鉴于网络空间和网络治理作为符号所具有的社会性,需在特定的物质社会语境中阐释其意义,因此中国网络治理的意义也需结合中国的互联网发展状况、社会文化和政治制度等语境进行解释。中国强调网络主权原则,是结合当前全球网络治理现状和中国网络发展实践所做出的选择,结合了中国特色社会主义道路、理论、制度和文化,蕴涵了马克思主义的科学性和实践性。强调网络主权的中国网络空间治理模式体现了从客观实际出发、实事求是的辩证唯物主义原则,这一模式的构建与运用结合了国际社会的客观实际与“本国的经济条件和政治条件”[49],有利于推动全球网络空间治理更加公正合理。其一,国际社会所面临的网络窃听、网络恐怖主义和网络间谍等行为与国家主权密切相关,例如爱德华·斯诺登“棱镜门”事件和“维基解密”曝光事件从某种意义上而言严重侵犯了他国主权以及他国政要和各国公民的隐私权。故而,网络主权应被视为国家主权在网络空间的体现和延伸,需要将网络空间置于国家主权的治理范围内。其二,鉴于不同国家在信息与通信技术水平、历史文化以及价值观方面的不同,其网络治理模式也存在一定的差异[5]。因此,要尊重网络主权,尊重各国根据其信息与通信技术水平、政治制度、价值观和文化传统等自主选择网络发展道路、自主制定互联网公共政策、自主选择其网络治理模式,才能推动全球网络空间治理朝着更公正合理的方向迈进[50]。

口头或书面词语的一个重要属性是它代表一个想法、观念。换句话说,这个作为能指的词设定了价值,而价值显然是意指中的一个要素[51]。意义构建者将象征价值投射到一个对象中,使其成为某种社会关系的一种体现[52]。近年来,世界各国也通过自我与网络主权所表征的符号的互动,与中国网络治理理念产生了共鸣,产生了对网络主权和网络空间命运共同体的符号价值的认同。网络主权原则已获了国际社会的普遍认同,突出体现在许多重要的国际文件中,例如2003年联合国信息社会世界峰会通过的《日内瓦原则宣言》,2005年通过的《突尼斯议程》,2011年、2015年中俄等国制定的《信息安全国际行为准则》,2013年、2015年联合国信息安全政府专家组的报告,2015年二十国集团领导人的《安塔利亚峰会公报》和2016年金砖国家领导人的《果阿宣言》。欧盟作为全球重要经济体,也不断调整其网络空间治理模式,将主权概念适用于网络空间中。尽管传统上欧盟在网络治理方面很大程度上追随美国,较少强调发挥政府的主导作用,但数字世界的主权问题也逐步引起其关注。根据欧洲议会于2020年7月发布的《欧洲的数字主权》报告,欧盟担忧其公民、企业和成员国失去对数据、创新力和执法能力的控制力和竞争力,故提出了数字主权或技术主权的概念,其含义为“欧洲在数字世界中自主行动的能力,应该被理解为是一种保护性机制和防御性工具,用来促进数字创新(包括与非欧盟企业的合作)”[53]。

此外,中国网络空间治理强调要在尊重网络主权的基础上加强国际网络空间合作和对话以构建安全有序的网络空间命运共同体,强调政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等多元主体参与网络空间治理。根据社会符号学和马克思历史唯物主义,符号的意义应结合历史和物质世界事实进行分析。网络空间命运共同体是基于技术社团或私营部门等单一主体无法解决国际社会所面临的日益复杂严峻的网络安全挑战而提出的,符合当前国际网络治理现状以及当下各个主体和网络空间的互动关系。例如,国际电信联盟将网络安全定义为“可用于保护网络环境、机构组织以及用户资产的政策、理念、技术等的集合”[54],并从法律框架、技术手段、组织架构、能力建设和相关合作五个方面去考察各国在加强网络安全方面所做出的努力。这也充分体现了网络空间治理主体的多元化。一方面政府应在加强网络安全方面发挥重要的建设性主导作用,需制定相关的战略、法律法规和政策;另一方面企业要不断进行技术创新和研发,技术社群和公民个人也要积极参与网络治理。网络空间国际治理应注重以下三方面:一是获得共同利益;二是管理不平等的权力;三是调节文化多样性和价值冲突[55]。西方国家所推崇的多利益攸关方治理模式强调特定群体的利益,呈现出了意识形态偏见和零和博弈思维,这也恰恰说明了构建共赢而非零和、着眼国际社会共同利益的网络空间命运共同体的必要性和重要性。可见,网络空间命运共同体理念是在新的历史条件下马克思主义基本原理与中国以及全球网络空间治理实践相结合的产物,有利于推动构建互信共治的数字环境。

迄今为止,网络空间命运共同体的符号价值已在世界范围内引发了广泛共鸣。例如,在2021年8月24日中非互联网发展与合作论坛上中方发起了“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”。网络空间命运共同体与人类命运共同体的全球价值观一脉相承,是人类命运共同体理念在网络空间的具体体现和重要实践,而人类命运共同体这一理念已被载入联合国、上海合作组织等多项不同层面决议和宣言中,如2017年“非洲发展新伙伴关系的社会层面”的决议、2017年联合国安理会关于“阿富汗问题”的决议、2017年联合国人权理事会关于“经济、社会、文化权利”和“粮食权”的决议以及2019年上海合作组织成员国元首理事会比什凯克的宣言。

五、 结 语

网络空间和网络治理作为语言社会符号,具有符号的时空性特征,体现在其意义随着时间的推移而变化,随着意义建构主体的不同而不同。因此,网络空间和网络治理的符号意义是特定历史时期、价值观和国家利益的产物,需基于特定的历史时期和社会语境对其实施符号的编码和解码。在社会符号学和马克思主义哲学视角下,中国语境下的网络空间治理,尤其是网络空间命运共同体和网络主权等理念,是在中国以及全球网络治理的长期实践中产生的,具有鲜明的时代性、人民性、科学性、实践性和全球性,不仅是马克思主义中国化在网络治理领域的重要成果,也是富有世界性意义的理念,可为全球网络空间治理良性变革贡献中国方案。网络治理作为国家亟待解决的重大战略问题,需要马克思主义哲学在当代中国网络治理领域的践行与理论发展,从而实现中国实践与国际共识的融合与发展。

根据社会符号学和哲学理论,网络治理作为符号,具有社会性,是一定社会文化条件下的产物。不同国家赋予了网络治理不同的符号意义,符号意义多样化的背后是符号价值的多元化。历史和实践表明,中国网络治理的符号价值既有中国特色,又逐渐获得了国际社会的认可和接受,尤其是网络空间命运共同体和网络主权等理念。这有利于完成全球网络空间治理体系与中国网络治理体系的有效对接,提升中国国际网络空间制度性话语权、国际话语权与规则制定权,并最终推动中国以“构建网络空间命运共同体”为核心的网络治理理念的国际化传播。综上,本文认为,从符号学和马克思主义哲学的视角来审视网络治理具有较强的理论研究价值和实践解释能力,有助于拓展网络治理学理性阐释的深度与广度。