结庐红岩的第一对恋人

刘英

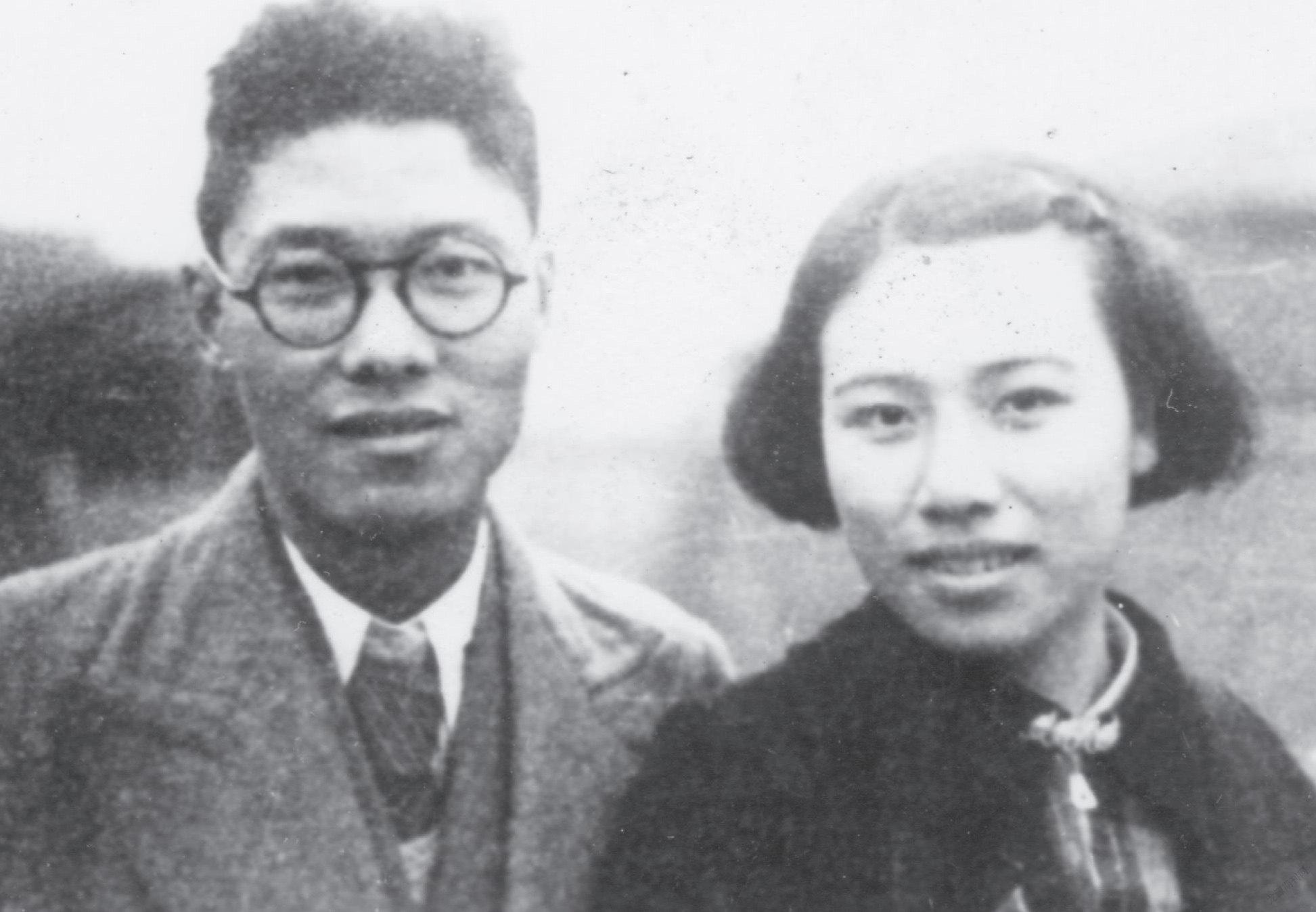

许涤新和方卓芬是《新华日报》创刊后在重庆红岩结合的第一对新人。他们在上海相识,在重庆相恋,并结成生死与共的革命伴侣。红岩村、嘉陵江的山水,见证了他俩的青春和爱情。

相识

1939年6月中旬的一天,日机空袭刚结束,许涤新从防空洞里慢慢地走出来。他坐在路边的一块岩石上,继续构思拟为《新华日报》写的一篇社论。

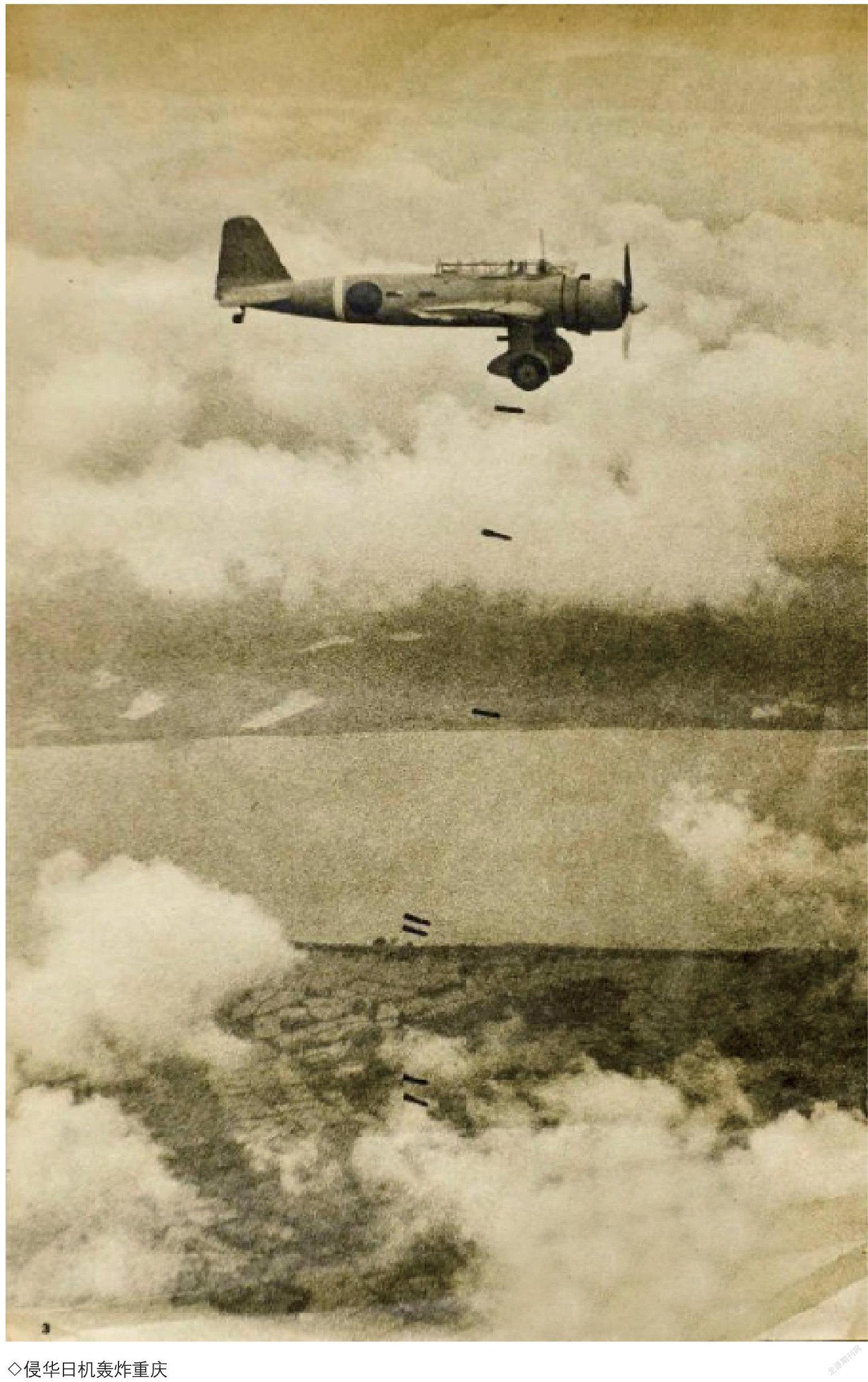

当时,《新华日报》临时编辑部位于重庆近郊高峰寺。此前不久,日机来袭,制造了五三、五四大轰炸,位于市区的报馆也遭浩劫,编辑部遂迁移于此。高峰寺树木葱茏,山路崎岖,虽不像市区那样系日机狂轰滥炸的主要目标,但也常遭袭扰。

此刻,一股山风吹来,挟裹着浓烈的火药味,呛得许涤新咳嗽起来。

许涤新刚犯过肠胃病,身体很虚弱。几年前他在国民党监狱受尽折磨,落下了肺病。中共中央南方局对他特别照顾,单独分给他一间小屋,用以工作和居住。

这时,一位青年同志走过来,手里拿着一封信,兴奋地说:“涤新,你的信。”他在许涤新眼前晃动着信,说:“字迹蛮娟秀的,一定是情书吧。”许涤新站起身,一把抢过信:“我王老五一个,哪会有什么情书哟。”

一看信封,是从红岩八路军重庆办事处转来的,字迹颇为眼熟。他连忙拆开信封,原来是两年前在上海结识的广东同乡方卓芬写的。信写得十分简单,说她从新四军调到八路军重庆办事处工作了,希望能见面。

许涤新拿着信回到自己的小屋,望着窗外的晚霞,脑中浮现当年与方卓芬相识的情形。

那是1937年秋天,国共两党实现第二次合作后,国民党答应无条件释放在押政治犯。许涤新由此获得自由,脱离了关押他两年之久的苏州陆军监狱。出狱后,他被派到上海做抗日救亡工作。

一天晚上,许涤新在吕班路口的蒲柏坊二楼寓所,找到蔡馥生和徐扬。他们暂时借住在杨烈的租房里。老友相见,格外亲切。

方卓芬是上海大夏大学历史系的进步学生,时常参加救亡工作。一有空,她就和同学到蒲柏坊二楼,讨论对抗战的意见和对时局的看法。

徐扬曾经是中共党员,因被捕与组织失去联系,但他仍积极投身救亡活动,并起到团结组织的作用。许涤新和蔡馥生到来后,他建议成立一个学习小组。学习小组有九人,方卓芬和许涤新成了小组成员,两人就此相识。

许涤新出狱不久,身体羸弱,但对国际问题的见解十分精辟,对一些问题的看法既大胆又有说服力,令方卓芬由衷敬佩。每次小组会她都积极参加,从不缺席,还与许涤新热烈讨论。随着日军步步进逼,上海局势越来越严峻,学习小组成员先后离开。方卓芬去江西搞救亡宣传工作,许涤新则与蔡馥生一块到嘉兴参加战时服务团。

时局变化很快,党组织考虑到许涤新的身体有所恢复,便派他去南京参加《新华日报》的筹办工作。可刚到南京,就面临南京即将失守的困境,许涤新只好和同志们一起撤退到武汉。1938年1月11日,《新华日报》正式在武汉创刊,许涤新作为专职编辑,时有文章见诸报上。

远在江西的方卓芬在《新华日报》上看到许涤新的文章,非常高兴,便去信请许涤新给她寄报。一来二往,双方在通信中建立了真挚友谊。

之后,方卓芬参加了新四军,双方的音讯被战火阻隔。

重逢

收到方卓芬的来信,许涤新心中漾起阵阵涟漪。时间过得真快,转眼快两年了,他真想再见在蒲柏坊集会的朋友。正好,博古让他整理的一份有关国民政府的财政资料已做好,他决定次日一早就去红岩村汇报。

次日清晨,许涤新特地换了身衣服,匆匆下山,朝红岩村八路军办事处走去。

从高峰寺出发,先要步行十多里山路到磁器口,然后从磁器口乘车到化龙桥,再爬上一段山坡,才能到红岩村。

红岩村是中共中央南方局和八路军重庆办事处所在地。这里是一片花果满山的农场,农场主人是开明爱国的知识女性饶国模。她的三个子女都是中共地下党员,当中共向她提出借地修房、租房时,她欣然应允。五三、五四大轰炸中,中共在市区机房街和棉花街的办事机构驻地被炸,中共代表及八路军办事处机关连夜转移到红岩村。此時办事处大楼尚未竣工,饶国模腾出自己的房舍、农场工人的茅草房,安顿八路军办事处的工作人员。

南方局领导人董必武、博古等临时住在饶国模家一幢两层楼的房里。时值中午,博古正在二楼客厅与八路军重庆办事处副处长周怡及张玉琴、廖似光、卢竞如等交谈,副官前来报告:“博古同志,有位新华日报社的许编辑要见你。”博古下楼请许涤新到楼上客厅谈话。许涤新把整理好的稿子交给博古,博古赞许地点点头。

吃过饭,许涤新又回到客厅与大家共谈时局。谈兴正浓,生活书店的一位编辑来访,博古起身离去,留下了许涤新、廖似光等人。忽然,廖似光用客家话对许涤新说:“老许,应该请客哟。”接着她对大家说:“老许有一位女朋友,迢迢千里,已到了这里。他乡遇故知,不请客不行。”

许涤新虽然经受过无数风浪,但谈及个人感情,不由显出书生的腼腆。他红着脸说:“廖大姐,不要开玩笑了,要请客以后再说。现在你必须帮我一个忙,把她找来同我见面。”廖似光笑着说:“可以帮这个忙,但将来请客,我要吃两份。”廖似光是管组织工作的,经她通知,不一会儿,方卓芬来了。廖似光打趣道:“这里人太多,你们就到外边找个树荫谈情去吧。”

许涤新和方卓芬相视一笑,便走出了饶宅。他们顺着小路朝山下走,在路边一丛茂密竹林下席地而坐。许涤新有太多话要问,先问起蒲柏坊朋友的近况,又问起方卓芬在南昌为何突然失去联系,而今怎么到了重庆。方卓芬柔声说:“我在南昌入了党,你寄来的《新华日报》非常好,让我们及时了解党的方针、政策。1938年10月,我到皖南参加新四军,在军部做速记员,纪律规定我们不得与外界联系。今年初,周恩来副主席到新四军巡查,特地把我和其他几位同志调到重庆办事处速记班,目前先做一些机要文书工作。由于大轰炸,我们几个暂住在招待所。”说着,方卓芬侧身,透过竹缝指着对面山坡上的一幢黑色平房:“我就住在那儿。”

谈话间,董必武送两位客人下山路过这里,许涤新、方卓芬连忙起身致意,董老对他们微笑道:“你们想必早就认识吧,那就好好谈谈。”没过几分钟,董老送走客人,原路经过这片竹林,又抿嘴向他们微笑。许涤新这才意识到坐错了地方,急忙向山下轉移。

越往山脚走,树荫越少。午后的太阳火辣辣的,晒得他俩皮肤发痛,只好结束了这次见面。

相恋

时隔不久,位于化龙桥虎头岩下的新华日报总馆落成,《新华日报》编辑部和印刷厂从高峰寺搬到了虎头岩。虎头岩与红岩村相距不远,若走山上小路,十多分钟便能到达。许涤新与方卓芬见面的机会更多了。

五三、五四大轰炸导致重庆许多报馆的房屋遭到破坏,国民政府要求临时组成由国民党中央机关报《中央日报》牵头、十多家报纸联合出版的《联合版》,《新华日报》被并入其中。许涤新和章汉夫作为《新华日报》代表,参加《联合版》的编辑工作。

名为联合,实为斗争。为防止国民政府以此为借口,达到让《新华日报》停刊的目的,南方局采取多种补救措施:一是让《群众》周刊兼负一部分《新华日报》的任务,充实《群众》周刊的内容,让《新华日报》的订户改订《群众》周刊;二是油印壁报,坚持中共在国统区的公开宣传活动,变换方式继续传播中共的路线方针政策,组织教育人民坚持团结抗战;三是努力争取各报复刊,一等到各报迁移有定所,筹备有头绪,《新华日报》将立即宣布复刊。经过3个多月的斗争,国民党当局被迫同意8月13日为各报复刊日期,结束《联合版》。

这一时期许涤新十分忙碌,除参与《联合版》的编辑工作外,还作为《群众》周刊主编,负责周刊的编辑策划工作。即便如此,每当傍晚时分,稍有空闲,他就挤时间和方卓芬见面摆谈。晚饭后,许涤新常约方卓芬到嘉陵江边散步,到上清寺喝汽水。

相处一段时间后,两个年轻人的心愈靠愈近。

在红岩招待所,方卓芬与张剑虹、陈玲、吴博三位女同志共住一室,四人相处融洽,非常要好。一天晚上,姑娘们正在房前纳凉,许涤新送方卓芬从嘉陵江边回来。正要回报馆时,热情开朗的张剑虹叫住他:“许大编辑,歇一会儿凉吧!”许涤新忙说:“不了,今晚还有一点事。”姑娘们都笑了起来,许涤新挥挥手,向山坡下走去。

她们的目光转向方卓芬:“阿方(当时同志们按她家乡的习惯这样称呼她),这可不寻常,你的这位老乡来得这么勤,一定是爱上你了吧!”方卓芬紧抿着嘴唇,低头浅笑。在大家一再追问下,方卓芬点点头,羞涩地说:“我们相恋了。”

张剑虹关切地说:“阿方啊,你可要好好考虑一下,许涤新的身体不太好,而且还患有不好医治的肺病。”方卓芬沉思片刻,说:“谢谢你们的好意,但我觉得他政治上很坚定,而且才华横溢,我真的是既敬他又服他,尽管他的身体不怎么好,我相信我能帮助他把病治好,实在无法根治,我也愿意照顾他一生。”

几位朋友听完,都十分敬佩她的勇气,并由衷地祝福他们。

结合

1939年7月的一个黄昏,波光粼粼的嘉陵江上泛着层层金红色的余晖,许涤新和方卓芬来到江边,坐在一块磐石上,欣赏美丽的江景。因为天气闷热,许涤新提议:“阿方,走,咱们到上清寺喝汽水。”

当时在红岩工作的同志,伙食都是集体供给制,每人每月只有三元钱的津贴,每晚九点钟前就要归队。见天色尚早,两人便兴致勃勃地朝上清寺走去。不久,凄厉的防空警报拉响了。他俩见江岸上有一棵大黄葛树,便在树下躲空袭,观空战,一点也不害怕。这时,一队日机朝嘉陵江上的船只丢下一排排炮弹,炸得江水四射。一阵狂轰滥炸后,日机飞走了。

防空警报解除后,他俩继续朝前走。许涤新想起五三、五四大轰炸时的遭遇,便对初到重庆的方卓芬追述——

自从我到重庆后,感到日机是经常轰炸重庆这抗战之都,然而两个月前的五三、五四大轰炸,是过去所没有见的大破坏。

“五三”是济南惨案纪念日,“五四”是青年节,这两天重庆都有群众游行,日本强盗便在这两日出动大量飞机,连续不断地对这座山城大举轰炸。当时我正患肠胃病,身体相当弱,社长潘梓年和总编辑吴克坚同志考虑到我的病情,把我送到重庆石板路教会所办同仁医院治疗,住进医院一个星期,便碰上了五三、五四大轰炸。

当时我和病员、医生都躲在教会医院那个又大又深的防空洞里。因为重庆上午雾较浓厚,因而日寇通常是在大雾散后的下午来袭击。那天我们从中午待到天黑才走出防空洞。那夜我走出防空洞,简直惊呆了。除了这座医院的病房、手术室和办公室没有被炸外,四处全是一片火光。我连忙爬上医院办公楼三楼的屋顶,举目四望,不但七星岗已经成为火海,而且市中心几条商业繁荣的马路,如都邮街和柴家巷,也变成了火海。我在屋顶一直看到半夜,四处的大火仍在熊熊烈烈地燃烧,大街上尸横遍地,到处是残垣断壁和无家可归的百姓。

五三、五四连续两天的轰炸,使重庆市的商业区都变成为了废墟,许多房屋烧倒塌,都邮街的大火一连烧了四五天。第二天我接到组织通知,让我出院,原在西三街的新华日报馆已迁移到高峰寺了,我也转到郊区高峰寺临时编辑部。

许涤新停了停,又说:“阿方,你还记得吧,就是你初到红岩写信告诉我时,我才出院一个星期。”

说话间,他们到达了上清寺。他俩喝完汽水往回走时,突然天空昏暗,一场大雨袭来。两个恋爱中的人虽然满身湿透,却毫不在意。

因为经常见面、谈心,许涤新和方卓芬的感情与日俱增,他们决定在1939年9月25日结婚。

许涤新和方卓芬是在重庆红岩结合的第一对新人,他们的结婚报告得到党组织批准后,消息很快传遍了红岩村和化龙桥编辑部,同志们纷纷道喜祝贺。

婚宴在化龙桥一家有名的上海菜馆松鹤楼举办。南方局和《新华日报》的领导董必武、博古、凯丰、王明、潘梓年、吴克坚以及编辑部、营业部的同志都来了。周恩来和邓颖超因在延安,正准备去苏联治伤,没能参加;叶剑英由于临时有外事活动来不了。

婚宴一共五桌,气氛热烈。许涤新举杯感谢各位同志光临,话音刚落,博古笑着问:“你今天请了这么多客,要写多少万字?”

许涤新老实回答:“半本书,那是同章汉夫合作的。”当时许涤新与章汉夫合译《恩格斯论〈资本论〉》,拿到稿費,一人分得250元,许涤新用这笔钱作为结婚开支。

博古听闻此言,便开起玩笑:“这倒不错,半本书的稿费就讨了一个老婆!”一句话引得满堂大笑。

席间,董必武对两位新人说:“你们是同志加夫妻,更要相亲相爱啊!”吴克坚一面祝福,一面鼓励大家要像一家人一样,为办好党报而努力。喜宴上充满了欢声笑语。

经南方局批准,许涤新夫妇有一个星期的假期,于是他俩来到重庆南温泉度假。由于《新华日报》复刊和《群众》周刊任务繁重,一周后,他们又各自奔赴工作岗位。像往常一样,方卓芬住在红岩村,许涤新住在虎头岩报社,只有星期六才能见面。

结婚一年后,一个叫“小火车”的男孩来到人世。为纪念两人爱的港湾,许涤新特地为孩子取名许嘉陵。

奉献

1940年底,许涤新从《新华日报》调到南方局宣传部任秘书。他的工作是每天晚上审查《新华日报》社论,然后把初步意见向周恩来和董必武汇报。领导决定后再送往报馆,由报馆送国民党报刊审查委员会审查。如遇社论被扣,只好再写、再送。

许涤新还担任南方局统一战线委员会经济组组长,负责向工商界人士宣传中共的新民主主义财经政策,收集国民党统治区的财经资料,开展对工商界的统一战线工作。经济组人手少,只有方卓芬、蔡北华、古念良和刘志诚四人,后来增加洪沛然为副组长。许涤新两头兼顾,十分忙碌。

1941年初夏的一个晚上,周恩来在曾家岩50号召集会议,直至半夜。许涤新跟随周恩来坐车回到红岩村,进了宿舍,忽然咳出鲜红的血。很快,八路军办事处的军医刘子华闻讯赶来,诊断后说:“这是肺痨,必须好好静卧休息。”

当时治疗肺结核没有特效药,只能注射葡萄糖钙,帮助肺结核钙化。极度虚弱的许涤新躺在床上,生活不能自理,喂饭、擦身、大小便、换衣服,所有重担都压在方卓芬身上。方卓芬除照顾丈夫和孩子,原由许涤新联系的地下党员和进步群众也由她和蔡北华去联系。钱瑛来看许涤新时感叹说:“老许,你不但讨了一个好老婆,而且还得了一个好护士。”

祸不单行,方卓芬因为照顾许涤新,很快被传染了。她吐痰时发现血丝,但仗着年轻,身体结实,苦撑着。更令人痛心的是,“小火车”在4个月大的时候摔了一跤,脊骨被摔坏了,结核菌趁机侵蚀。“小火车”1岁多时,就患了脊椎结核。

见许涤新病情严重,周恩来和董必武商量后,安排他到歌乐山高店子静养。这里离中央医院很近,看病方便,组织上又派红岩托儿所保育员倪妈妈帮助烧饭、看孩子。在这个幽静的环境中,许涤新的病情渐渐好转。

不久,周恩来因膀胱结石到中央医院做手术,许涤新常在下午两点以后到病房探望。两人无所不谈。有一次,谈到《新华日报》的编辑工作,周恩来说:“你们几个编编报、写写社论和专论还可以,但是学问是无止境的,决不能以此自满。在党报的分工上,既然你负责经济问题,那就必须学会掌握实际,必须对马克思主义的理论系统地痛下功夫,否则,写出来的东西,枯燥无味,笔锋一点感情都没有,只有几根骨头,有谁去看你的文章呢?有谁去考虑你对经济问题所提出的见解呢?”

许涤新不住地点头,并向周恩来谈了他一直在思考的政治经济学中国化的问题。他认为,恩格斯提出的广义政治经济学是解决政治经济学中国化的科学途径,自己不仅要研究资本主义生产方式,还要研究取代资本主义生产方式的社会主义生产方式。周恩来听得十分仔细,说:“作为一个共产党员,作为一个马克思主义的经济学者,应该有这种雄心壮志,但是要写出恩格斯指出的广义政治经济,这是一项巨大的工程,那就看你有没有这个决心。”

周恩来给许涤新极大的鼓励,许涤新暗下决心,要写出一部马克思主义的普遍真理同中国的具体情况相结合的、按历史阶段发展的广义政治经济学著作。

此后,许涤新的身体稍有恢复,就投入到工作中。一旦病痛复发,便卧在床上写作。1945年,他完成了《中国经济的道路》一书。1947年秋被国民党查禁前,这本书印刷达七次之多,热销一时。他又相继写出了《官僚资本论》《新民主主义经济论》《广义政治经济学》(第一、二卷),著述成果颇丰。在研究过程中,方卓芬帮丈夫查资料,收集经济信息,成为许涤新的得力助手。

1943年,许涤新和方卓芬的第二个孩子出生,取名许小飞,又叫“小飞机”。为了不影响工作,也担心第二个孩子被病菌传染,他俩只好把小飞寄养在老百姓家里。

许涤新作为南方局经济组组长,经常外出,四处奔波,积极开展上层工商界人士的统战工作。起初,这项工作十分艰难,一些人对中国共产党的“共产”二字特别忌讳。在遭受他们的白眼、冷落后,许涤新并不气馁,最终以真诚、执著、谦逊、坦诚赢得了民族资本家们的信任,对工商界的统战工作做出了贡献。

1946年5月国民政府还都南京,“双十协定”墨迹未干,国民党已磨刀霍霍,制造摩擦,挑起内战,国内局势日益恶化。这时,南方局安排许涤新秘密前往香港,负责香港工作委员会的财经工作。方卓芬作为香港工委的财经委员,带着“小火车”随后抵达。

由于许涤新夫妇工作繁忙,“小火车”的病没能及时治疗,到1947年病情更加严重。方卓芬带孩子在一家私人诊所照了X光片,“小火车”的腰椎旁一道白色的脓管和烂了四节的脊椎骨赫然在目,必须住院动手术,否则后果不堪设想。

当时,许涤新负责掌管香港工作委员会财经委的全部经费,面对高昂的手术费,有人建议他从公家经费中借用一笔钱,给孩子治病。许涤新夫妇坚决不同意:“个人用公家的经费是犯罪行为,千万不能。”最后,在几位同志和朋友的支援下,凑足了手术费。“小火车”身体内的结核病菌虽被消灭,但却落下了终身残疾。

方卓芬为爱甘于奉献,从不后悔。1997年,笔者曾去北京访问方卓芬老人,当时许涤新同志已辞世,只有快60岁的许嘉陵陪在母亲身边。80多岁高龄的方老,平和优雅,还在整理许涤新的资料。回忆在重庆的那段岁月,想起让“小火车”落下病疾的日子,她不禁潸然泪下。

在烽火岁月里,许涤新和方卓芬在红岩结为爱侣,他们是战友、是同志,更是亲密爱人。他们风雨同舟,携手度过了相濡以沫的一生。

编辑/杨洋