《诗经·魏风·硕鼠》“硕鼠”一词意和象的统一性及其英译研究

曹 芳

(南昌航空大学外国语学院,江西 南昌,330063)

《诗经》作为中国最早的、较完备的古典诗词、中国古典文化的集中反映,是中国诗歌的源头。近一个半世纪以来,不断有英译本传出,其英译史经历了早期以传播教会文化为目的的研究,到《诗经》成为译介热潮,再到纯粹的以诗为本的艺术风格、文化内涵及思想探究的研究。其中,译者也从西方人士到国内名家,派别风格各异,但又互相借鉴。译本或重形和韵而轻名物源头背景,或重词而不达意,最终忠实或偏离原文和源语文化。对诗词中文化意象词语的处理是否得当,是境外传播顺利的关键因素,国外读者正是通过了解这些词语所特有的文化内涵来了解中国的传统文化。

一、意和象的统一

意象是诗歌表达最基本的意义单位,是诗歌的灵魂。其中“象”指的是外在的原生形态,“意”指的是心思、愿望、情态等,意象就是寓“意”之“象”,即于客观物象寄托主观情思,被赋予了某种特殊含义和文学意味。例如《诗经·魏风·硕鼠》中“硕鼠,硕鼠, 无食我黍! 三岁贯女, 莫我肯顾。誓将去女, 适彼乐土。乐土乐土,爰得我所! ……”,意(剥削阶级)与象(硕鼠)融而为一, 塑造了一群贪得无厌的奴隶主剥削阶级的艺术形象,表达了劳动人民对奴隶主的无比痛恨和对乐土的向往。

国内近现代关于意象的研究不下少数,余光中认为意象是诗歌写作的根本,“没有意象就没有诗歌。”[1]周发祥在其《西方文论与中国文学》中认为,“意象的本质是‘意’与‘象’的结合,主客观的交汇。”[2]谢天振认为,“意象是主观情思和客观物象的结合。意是创作主体的感情思想,象是作为创作客体的客观事物,意与象是一个有机的统一体。”[3]陈植锷在其著作《诗歌意象论》中指出:“意象的本质是‘意’与‘象’的结合,主客观的交汇。”[4]

西方文化中“意象”一词来自拉丁词“imago”,指的是图画,模仿或拷贝,是一种呈现特定景象而存在的策略,一个让读者能够看到某些事物的过程。庞德则将意象定义为“一刹那间思想和感情的复合体”,认为“意象不是一般的形象,而是主、客观融为一体的形象”[5]。Eliot认为,“表情达意的唯一艺术公式,就是找出‘意之像’。”[6]这里的意和象,等同于弗雷格对 “意象”和“意义”的定义,认为“意象是意义的一种内心图像”[7]。在这里,弗雷格的意象就是“意”,而意义则好比是“象”。总结弗雷格对两者的区分:象具有客观性和确定性,是事物符号的指称;而意则是主观的联想,是读者(译者)在对诗歌文化语境的理解基础上形成的一种主观想象。

综上所述,无论是国内的还是国外的研究者,对意象的定义都有共同的认知:意象是由意和象这两个基本元素组成的,是将客观物象的描述和其映射在读者脑海中所形成的主观情志紧密联系、有机统一的过程。因此,诗人创造意象的过程应当是将意与象融合的过程,最终以语言文字的形式来表达文字意象,即:

在中国古代诗歌创造中,诗人头脑中必然先产生清晰的物象,通过形象思维,将自身的感受与情志融入对物象的具体生动的感知和表象材料中,加工成为具有感性情态的意象观念,再通过语言文字表达,进一步将物象和意象交互转化和融合,最后升华为融合了客观的象和主观的意的审美意象。正如苏东坡所云:画竹必得成于胸中。作诗与作画一样,都必须先要在脑中想好意中之象,再通过诗人的文字语言将物象从诗人的头脑中“走出来”,使之赋予某种美学或社会上的意义,最终完成物象和意象的统一。

关于意和象的统一,张保红从意象的构成、功能、视角和语义四个方面对其进行了论述:“意象是意和象的组合体,意象的个性,是诗人独特个性的彰显,使得其所作的诗歌具有别于他人的独特风格。而翻译中的意象视角的选取则取决于译者主体的审美视角和取向。”在其著作《诗歌翻译探索》中,张保红特别强调了意与象的对等性和统一性,认为在诗歌翻译中“意与象应予以等量齐观”,应将意象作为一个有机统一体来看,重意轻象或重象轻意都会导致意象内核的减损,从而有损或改变诗作意趣的再现[8]。

译者在进行诗歌翻译实践时,要注意对诗歌本身意象的解读和处理,注重意和象的统一。如果译者为达到自身的翻译目的,或使外国读者能更好地理解源语言,往往会忽略译词“象”上的细微差别,偏重其本身的“意”,获得“等效”传情达意的目的。从翻译目的论角度来看,这种翻译方法尚可,但从跨文化传播角度来审视,这种忽略“意和象统一”的译法可能会遮蔽或改变原作的历史意义和背景,使得诗歌的风格失真,达不到文化传播的根本目的。

本研究参照《诗经》国内外几个版本的《硕鼠》译本,对比分析“硕鼠”一词的意和象,从译者偏重意的传译的现象上,探讨如何做到对“硕鼠”一词英译的意和象的统一。

二、《诗经·魏风》中“硕鼠”意和象的分析和考证

1.“硕鼠”象的训诂

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所?硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直?硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号?

(《魏风·硕鼠》)

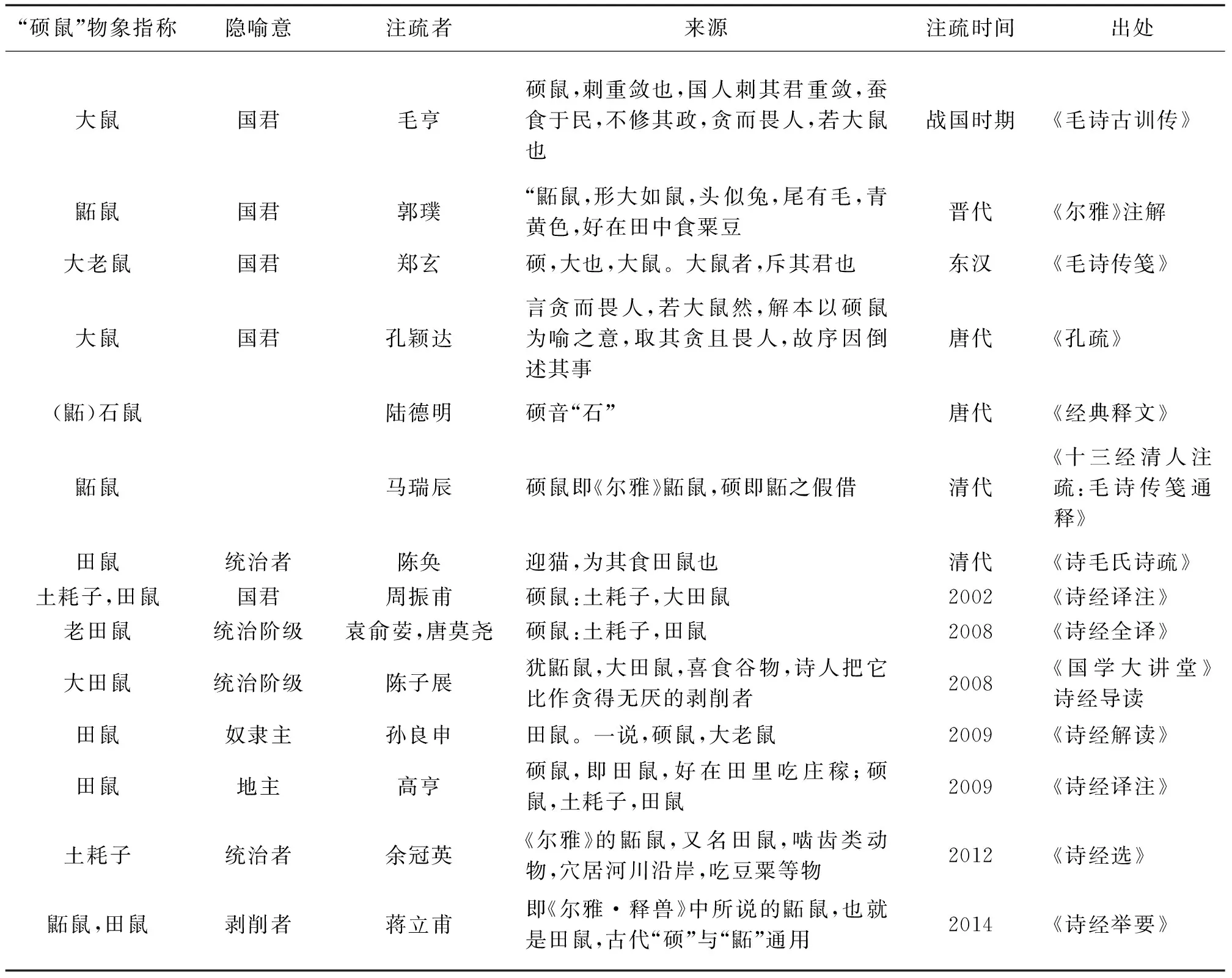

“硕鼠”一词在此诗中重复出现,汉学家对于“硕鼠”的注疏经历了从“统一性”到“争议性”的过程,表1归类的“硕鼠”的注疏较清晰地展示了这一词阐释的演变过程。

对比从中国古代到近现代的《诗经》研究,历代注疏者对“硕鼠”意的阐释都较为一致,皆解为残酷剥削的统治阶级。而对于硕鼠这一物象的阐释较为有争议,其指称所指随着时间的演变而产生变化:

一是释为“大老鼠”。如表1中所列毛亨、郑玄、孔颖达等古代训诂名家对“硕鼠”模糊地解释为“大鼠”,没有细究“硕鼠”的种类,这对后世进行《诗经》的重新注释或英译参考都影响巨大。

二是释为“鼫鼠”。晋代郭璞、唐代陆德明、清马瑞辰都认为硕鼠即鼫鼠,并指出“硕”与“鼫”读音相同,硕即鼫之假借。结合前人的论述,《诗经》中的“硕鼠”是鼫鼠也是可能的,结合训诂学的阐释是更为合理的,但也不能下定论。也有训诂学家将“硕鼠”释为“蝼蛄”,并认为“蝼蛄即鼫鼠”。汉代李时珍认为鼫鼠就是蝼蛄:“蝼蛄一名鼫鼠,鼫鼠处处有之,居土穴、树孔中……好食粟、豆,与鼢鼠俱为田害。”与此意见相同的还有牟应震,其《毛诗物名考》认为硕鼠既可称鼫鼠,又名蝼蛄:“硕鼠即鼫鼠,《古今注》蝼蛄也。”

但《汉语大辞典》对硕鼠、鼫鼠、蝼蛄的释义是不同的,对“硕鼠”一词的解释仍沿用的是毛亨与郑玄笺中所释义的“大鼠”,而《汉典》这样解释鼫鼠:蝼蛄的别名……喜食粟豆及栗柿等,为农作物的巨害。由此可见,《汉典》注明鼫鼠与蝼蛄是同一种动物,但硕鼠另有一说。

“硕鼠”的释义主要包括“大老鼠、蝼蛄、鼫鼠、田鼠”,但都未曾定论。从表1可见,前人和当今学者对“硕鼠”物象释义研究的演变从汉代三大家毛公、郑玄、孔颖达所释的“大鼠”到清代的“鼫鼠,蝼蛄”,再到当今的“田鼠、土耗子”,国内对《诗经》的重译从未停止过。根据前人的研究,“硕鼠”一词的指称应有以下的推论。

表1 汉学家对“硕鼠”的注疏

从“硕鼠”的词形来看,古代“硕”并不是贬义词,而是常用作赞美之词,如《卫风·硕人》: “硕人其欣”,“硕”作“美人”解,再例如《小雅·黄鸟》中“黄鸟”并不是黄颜色的鸟,而是一种鸟的名称,因此,硕鼠并不一定是偏正结构名词,有可能是一种专有名词,比如,鼫鼠、蝼蛄或田鼠。

从“硕鼠”的特性来看,它常食田里的麦、黍、豆之类的谷苗,给谷苗造成极大的危害。可以确定的是硕鼠绝非是食家中已收获粮食的大老鼠,而可能是一种特殊的鼠类,这种鼠食用田里正在生长的粟豆与禾苗,有可能是“鼫鼠,蝼蛄或田鼠”。

鼫鼠是一种鼠类,在中国古代就被认为是一种“五技鼠”,如《大戴礼记·劝学》:“腾虵无足而腾,鼫鼠五伎而穷。”而在《汉典》中蝼蛄被普遍解释为蝼蛄科昆虫的总称。以鼠喻人的写作手法在中国历史的文化典籍中比比皆是,很少会见到用“蝼蛄”此类昆虫类动物的专有描述,因此排除《诗经》中硕鼠是“蝼蛄”的说法。

再从“硕”的发音来看,硕是形声字,“从页石声”,若“硕”通“(鼫)石”,硕鼠读音不若田鼠,也是“硕鼠”可能是“鼫鼠”的证据。

2.硕鼠“意”的阐释

《硕鼠》这首诗歌中作者渗意入象,通过立象以尽意,使得作品意象形象生动,将硕鼠(象)喜好啃食黍麦的特性与地主阶级(意)贪婪压榨农民的本性这一相似点关联起来,达到了意和象的完美融合,这种比喻、比拟,类似联想的写作手法,被盛唐殷璠在《河岳英灵集》称为“兴象”。叶嘉莹在描述“物象”与“心境”之间的关系时认为,“‘兴’是一个由物及心的过程,是因为听到或看到外物的景象才引起的一种感动。”[9]《硕鼠》原作者见鼠起兴,再以鼠作比剥削百姓的统治者,构思经历了由物及心的过程。

纵观《诗经》,这种 “兴象”的写作手法,以鼠喻人的有五篇作品:《魏风·硕鼠》《召南·行露》,《墉风·相鼠》《豳风·七月》与《祈父之什·斯干》。

《诗·鄘风·相鼠》中用鼠的皮、齿、体来影射剥削阶级的无仪、无耻、无礼,痛斥其衣冠禽兽,行不如鼠:“相鼠有皮、人而无仪;相鼠有齿、人而无止;相鼠有体、人而无礼。”《七月》的第五章提到:“穹窒熏鼠。”农民家中屯粮必然要防鼠,故以烟熏鼠、堵住鼠洞的方法绝鼠患。《国风·召南·行露》中“谁谓鼠无牙、何以穿我墉”同样以剥削者类鼠,诉其吞食奴隶的劳动果实,秉性残忍。

在西方文学中,鼠的意之所指也有相似之处,如古希腊人祈鼠咒语:“公老鼠,母老鼠,我用伟大的神的名义命令你们,走出我的房子,走出我所有的住宅,到某某地方去,在那里待一辈子”。[10]由此,鼠在中西文化中都有着相同的意的指向,外国读者在阅读《诗经》时,稍作联想,即可在脑中构建出关于鼠的意象图式。

三、“硕鼠”一词的英译:意和象的统一性问题

1.“硕鼠”一词英译比较与分析

《诗经》作为中国古诗的经典,一直不断地被传译和复译,对后世影响颇大的、最早的英译全本,是出自英国伦敦会传教士理雅各。他的译本注释丰富,但被林语堂认为“译文准确无误……句法、韵律和总的效果缺乏真正的诗味……虽其中不乏成功之作”。1891年伦敦又出版了阿连璧(C.F.Allen)的译本,《诗经》主要参考孙璋、理雅各及两种德译本。高本汉所译版本《诗经》被马祖毅赞为“《诗经》西播史上的又一个里程碑”[11]。韦利(Waley)于1937年以诗歌内容编排,将《诗经》译成自由诗,并归类主题,分为婚姻、战争、农作等十七类。

21世纪以来,我国对《诗经》的译介层出不穷,其中不乏佼佼者。如著名翻译家杨宪益夫妇的《诗经选》,在国外产生了很大的影响。而享誉海内外的国内第一个《诗经》全译本(许渊冲译介)以“三美”著称,即意美、音美、形美,目的是使读者有三之:知之、好之、乐之。

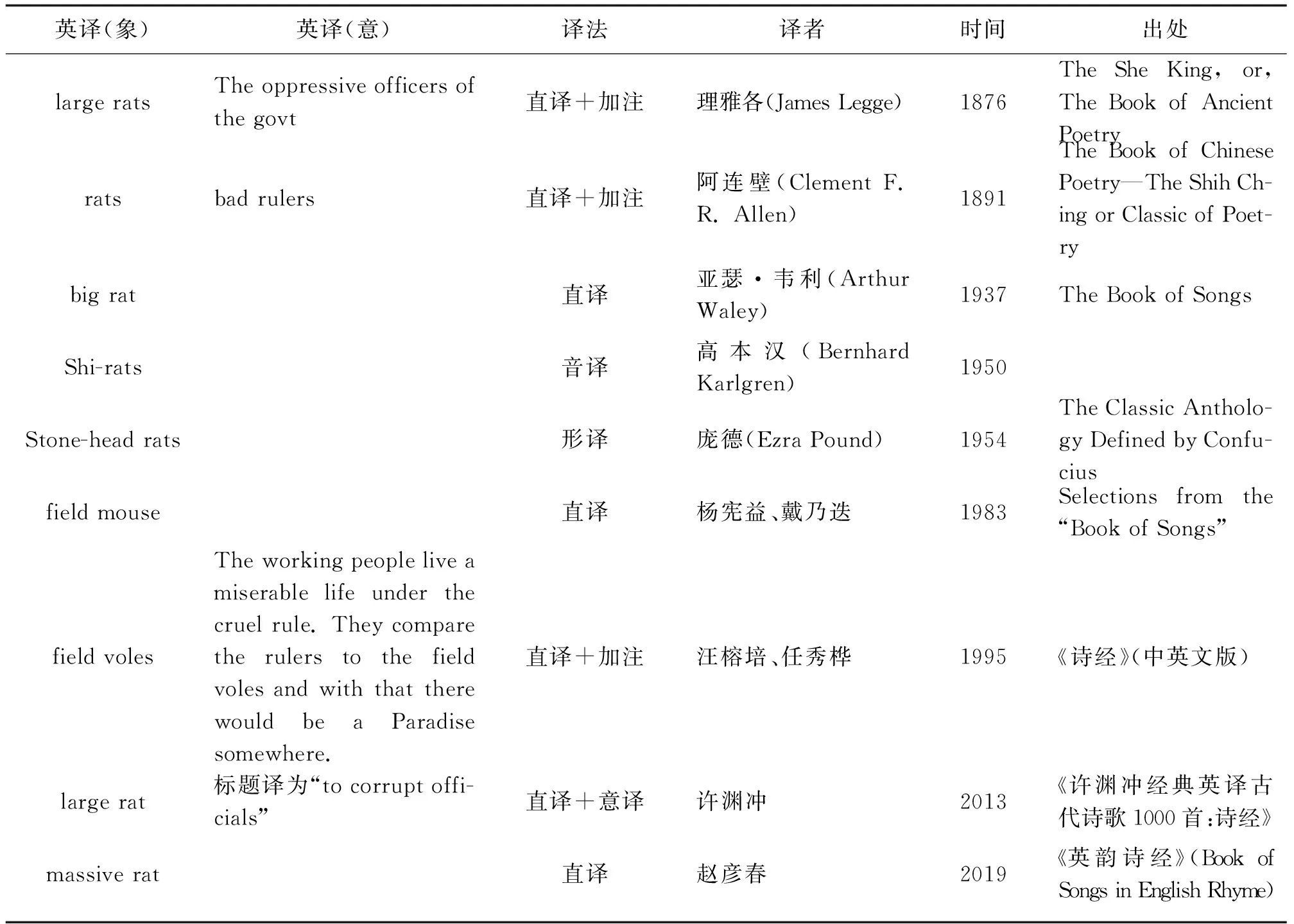

对于《诗经·魏风·硕鼠》“硕鼠”一词的英译,表2选取了来自国内外比较出名的几种英译版本,通过梳理归纳译者对“硕鼠”象、意、译法的译介处理,比较分析不同译本的意和象的处理策略,并进一步探讨造成这种差异的成因。

表2 《诗经·魏风·硕鼠》译本中“硕鼠”一词英译比较

对比国内外英译本,理雅各(James Legge)、阿连壁(Clement F.R.Allen)、亚瑟·韦利(Arthur Waley)、庞德(Ezra Pound)、赵彦春等都将“硕鼠”译为“rats”,其中有几位还使用了“big”“large”“massive”等词,可见英译本中一致认为“硕鼠”就是普通的老鼠,硕即“巨大的”意思。

在翻译策略上,理雅各(James Legge)虽将“硕鼠”理解成 “鼠”这一物象的常见含义,但同时注意了“硕鼠”意的传达,因此在译文下加注了“large rats”的文化释义:“the piece is purely metaphorical, the writer, as representative of the people, clearly having the oppressive officers of the govt, before him,under the figure of large rats.”[12]与此相同的是其在《诗经》中的另一篇类似诗作《相鼠》中,将鼠译为“rat”,同时加以注释:“it(a rat)is better than a man, who does not know to behave himself as a man ought to.”这说明理雅各译本的策略更注重对源词“意”的表达,唯恐读者无法理解“large rats”,通过加注的方法来达到解释的目的,是典型的“重意而轻象”的代表。阿连壁(Clement F.R.Allen)将其译为“rats”, 但同样给予了注释:“Another commentator remarks that in that part of the country there actually were large field rats who did great mischief,so that the metaphor of the rats applied to bad rulers,would at once appeal to the imagination of the people.”[13]他在注释中指出了“硕鼠”是一种“large field rats”,隐喻的是“bad rulers”,为了使得整篇译文工整、对仗、形美,而选择了在注释中实现象(field rats)与意(bad rulers)的统一,比理雅各的释义更能让读者理解和接受。许渊冲同样使用了“large rat”这一译文,全译本更注重诗的形美,如“rat”和“fat”韵律一致,尽管整首诗的表达能明显看出“硕鼠”肯定另有所指。“rat”是隐喻的写法,指的是某类贪得无厌的人,但外国读者很容易从脑海中构建意象图式“rat”,是西方国家一种体形较大的黑鼠,时常活动在山洞、树林、阴沟等较阴暗的地方。他们无法理解这种黑鼠为何会去田间迫害农作物,食麦食苗,进而对中国文化产生迷惑,不能深入了解先秦时的文化背景。

从汪榕培的英译“field voles”来看,汪氏显然注重了对“硕鼠”这一物象的考察,采用了“田鼠”这一释义,比较符合《诗经·魏风·硕鼠》中对硕鼠的习性的描述:食黍,食麦,食苗。同时汪氏为传达“意”,在译文后加注了“意”的阐释:“The working people live a miserable life under the cruel rule.They compare the rulers to the field voles and with that there would be a Paradise somewhere.” 从意和象的统一角度来看,汪氏译本不失为好的版本。

有意思的是,众多译学家当中,高本汉(Karlgren)和庞德(Ezra Pound)的译法较为特殊。高氏采取了音译的手法来翻译“硕鼠”(shi-rats),这与高氏在翻译中国古代典籍时的严谨态度有关。高译本对待难以考证、确认的名物往往采用音译加意译的方法,如名物简单可辨,可据自己的理解来译,或依据确凿的经学注释参考来译。这与李玉良的观点不谋而合:“有时即使参考了经学训诂,译者也会被历史上不同的意见所困扰,这就需要译者做出明智的判断,翻译的时候须择其合理者而采之。”[14]在对待《诗经》的注疏上,他在考察某一词的意义时最着重的是看有没有先秦文籍中的实例来做佐证,如果训诂各异,还要通过上下文的语境来判定。值得注意的是,高氏没有将“硕”翻译成“big”“strong”“fat”等词义,而是采用音译“shi”,可见他对“硕”译为“巨大的”存有疑虑。而李玉良认为,这里译者不解“硕鼠”中“硕”(大)的含义,是一种失误。

显然,李玉良误解了高氏采用音译的原因,高氏与庞德(Ezra Pound)很显然对“硕”字有同样的理解。庞德(Ezra Pound)以“硕”这一汉字的形来传达“硕鼠”之意,译为“stone-head rats”。“石头鼠”这一译法无论在英语文化,还是汉语文化中,都无法找到对应的物象。庞德利用汉字拆分法,以“硕”字里的“石”字,来讽刺地主阶级像“石头鼠”一样贪婪,像石头一样铁石心肠,与英语中的“stone-hearted”一词相呼应。庞德将“硕”引为“石”并不是空穴来风,除了形同,有多种注疏认为“硕”音同“石”,如安大简认为《诗经》中《硕鼠》一篇归在《侯风》,“硕”字作“石”或“石口”。罗福颐考证:《诗经·卫风·硕人》的铭文中的“硕人”,在铜镜铭文中作“石人”[15]。陆德明音义:“硕音石”,也为“硕”译为“石”可行性的证据之一[16]。

庞氏译法在不用另行加注的情况下,通过以形释意的方法,形象、生动地传达了硕鼠这一物象所隐喻的意之所在。然而,在传达“硕鼠”这一物象时,“stone-head rats”无法帮助外国读者构建“硕鼠”的具体图式,不能清晰传达中国文化。对比之下,高氏译法更为巧妙,因无法从英文中找到完全对等的物象,又仍然认为“硕鼠”即一种“鼠类”,因此保留了鼠(rats)的英译,最终选择半音译的方法来解决这一问题。令人遗憾的是,外国读者构建硕鼠这一意象图式时,不能根本地理解中国文化里“shi-rats”这一物象到底是中国文化里的何种物象,甚至误以为就是本国文化里的一种“rats”。若高氏能在译文之外以加注的形式解释“shi-rats”的来源,则更加完美。

2.译者重意而轻象的原因

对比以上各个派别的英译版本,“硕鼠”一词的翻译都重意而轻象,重视硕鼠的隐喻,而对“硕鼠”这一物象的考察不够细致具体,放松了对字词训诂的考证和名物内涵的译介,主要原因有二:

其一,西方译者对原作的理解多依据中国名家对《诗经》的注释,如果注本训诂不清,自然导致译者的误译。

李玉良认为,“许多译者对典籍中的古字句缺乏足够的训诂功夫,致使译文产生了错误。对于典籍中的历史文化元素,有的译者疏于考证,以现代文化取而代之,造成了历史文化错位,误导了读者,当为今后儒学翻译传播之鉴。”[17]在我国传统诗学研究当中,学者更重视“意”的主导作用,过于追求“象外之象,言外之意”,例如《庄子·外物》中所提到的“得意而忘象”,清代王夫之所提倡的“无论诗歌与长行文章,俱以意为主,意犹帅也。无帅之兵,谓之乌合……”,对诗作源语物象的指称探索不够深入,造成不够细致,甚至错误的训诂,直接影响了诗歌翻译的实践,导致译者专注于原诗中“意”的传达。

例如理雅各译本将“硕鼠”译为“大鼠”,就是以毛《序》中“硕鼠”的释义为参照:“《硕鼠》,刺重敛也……若大鼠也。”他在1871年出版的《诗经》译本(《中国经典》第4卷)参阅的注疏本超过55种。后世的译著前后参鉴的痕迹也较为明显,有些译者甚至直接在译文后指出释义的出处,其中引用毛传、郑笺、孔疏经典注疏的较多。例如阿连壁译本参照了理雅各译本,庞德译本查阅了理雅各、詹宁斯、高本汉三家译本,汪榕培译本则综合考察了理雅各、詹宁斯、韦利、庞德、杨宪益五家译本。

其二,译者认为翻译没有必要完全对等,没有必要细究“象”究竟是什么类型,只要做到“传神达意”即可。

在翻译界,历来归化与异化、形似与神似、译意与译味之争引申到诗歌的译介层面,本质说来仍是象与意向诗学方向的延伸与变异。例如,哲学家金岳霖就认为诗歌翻译是应重味的,有时甚至必须舍意而取味。

黄新渠指出:“汉诗英译主要是给外国读者看的,总要让人看懂才行,看不太懂的译文就很难达到预期的效果。”[18]古诗的研究首先需要本身所涉及的名物进行考证,研究与探讨“定名”和“相知”,即研究“物”的名称与用途和其所承载的文化信息,这在国学中称为“名物学”,历来备受我国学者的重视。译者在翻译《诗经》过程中除了从汉学家或前人获取注疏之外,有必要考查诗经时代“硕鼠”的样貌、特征及其所折射的社会文化信息,并在译文中加以注明。

四、“硕鼠”一词英译的处理策略:达到意和象的统一

意和象组成了意象,喻体和本体组成了隐喻,意相当于喻体,而象好比是本体。“硕鼠”所表达的意象是客观现实的象“硕鼠”和其所隐喻的意“地主阶级”的关联统一,因此,译者在处理源语意象的过程中,在传播过程中呈现给异国读者的首先要是真的、鲜明的,能够在读者脑海中立马浮现的对等的物象。而在西方国家,关于“鼠”这一物象,类型繁多,而英语中老鼠的基本表达有:mouse,rat,vole。“rat”指体型较大的黑鼠,一般在阴沟里生活,在英语文化中一般是“邪恶,肮脏,背叛者,告密者”的负面隐喻;而“mouse”的体型相对较小,指的是实验室的白老鼠、家里养的宠物鼠,并且其形象较为可爱、正面,例如“Mickey Mouse”则是众人皆知的、连中国孩子都喜爱的一种鼠的形象;“vole”则与《诗经》中描述的硕鼠习性类似,是指生长在野外的田鼠,食田地粮食的称为“field vole”。除了田鼠,英语中以田地粮食作物为食的鼠类专业术语还有:花鼠chipmunk(松鼠科的一种)、鼹鼠mole、仓鼠hamster、八齿鼠degu。

《本草纲目》对田鼠释义为:处处田垄间多有之,田鼠化为者即此,其形类鼠而肥,多膏,旱岁为田害。田鼠吃农作物的根,伤害农作物,对农业有害。仓鼠属杂食性动物,倾向草食性,爱吃各种植物的种子,特别爱吃葵瓜子。八齿鼠科成员均善于挖洞,食植物的块茎、块根等地下部分。而《诗经》中的硕鼠喜食田间苗,应属于常见的危害农作物的动物。

为帮助外国读者构建准确的文化意象图式,使译文达到“意和象的统一”,王宏印提出了“综合性注释法”,一种关于中国文化典籍英译与注释的新方法。王宏印认为,“由于中国文化典籍中的基本术语和关键词语含义具有普遍性、丰富性和复杂性的特征,在翻译的时候有必要选择一种文外注释的方法,或采取一种综合性注释的方法,以便较好地解决这一普遍而棘手的问题。”[19]因此,关于“硕鼠”一词的英译,可以采取保留意象加旁注的方法来阐释硕鼠的含义,以达到意和象的统一,从而使得外国读者能够在阅读过程中构建脑海中的意象图式,在西方文化里找到意象的对等物象,并以加注的形式解释源词的意的所指,使得读者能够轻松地理解全诗的含义。

由于鼫鼠在英文中没有具体的对等物象,采用高本汉的音译法外加文外注释的方法可达到译文中的意和象的统一:shi-rat,a type of animal preferring to eat millets, the root of crops or seedlings of cereal crops in the field, similar to voles or moles in English.Here it is compared to cruel rulers in the pre-Qin period in ancient China.

五、结语

译者进行翻译实践的主要目的是传播文化,让文化走出国门,走向世界。翻译中对“象”的细致、准确的考证对中国翻译的理论和实践具有重要意义。正如奚兆炎所言:“翻译的目的是将原文所包含的信息准确地传达给译文的读者,要尽可能避免草率从事和误解误译,遇有不明白之处,必须设法查找有关资料,因此,考证乃是翻译工作中不可或缺的重要环节。”[20]如果忽略源词的“象”的考察甚至有意识地“重意而轻象”,其负面影响不容忽视,会造成外国读者对源文化、源词的错误理解,误将源词物象与本国的另一物象对等,不仅会危害到译文的忠实,甚至连跨文化传播也失去了其意义和价值。一位优秀的译者要想译好中国经典古籍,必须符合以下条件:扎实的古汉语功底、严谨的训诂方法、丰富的史学知识以及译者自身的理解能力和鉴别注疏的能力。译者应将“忠实、意和象的统一”作为自我约束的职业规范和要求,并加强对源语言中“象”的理解和探索,把诗词中文化意象的意和象都传达给外国读者,帮助他们在脑中建构中国文化意象图式,最终实现翻译目的,让更多的国外读者了解《诗经》,了解中国及其博大精深的五千年文化,实现古诗中文化意象的正确传递。