论“新旧分离”模式下历史城区的保护

——基于韩城老城区的观察

晁 舸,金安妮

(1.闽江学院人文学院,福建 福州,350108;2.南京大学,江苏 南京,210023)

一、“新旧分离”模式及其研究现状

“新旧分离”指的是在老城区外另设新城区,双中心并驾齐驱的城市发展模式,与传统的老城区在内、新城区在外的“同心圆”式城市结构差异明显。在我国的历史学术语境下,这种规划思想的产生与现代化进程相关联,其开端可追溯至20世纪50年代的“梁陈方案”,并且由于该方案的夭折以及后来如北京、西安、南京等古都历史面貌的大幅度退化,而被视为一种具有文化遗产保护作用的城市发展方针。不可否认,在采用该模式的历史城镇中,确实有保存十分完好的,如平遥、丽江,但也有保护不力的,如韩城,后者也成为学界反思该模式得失时的举例对象。

韩城的老城位于现在的韩城市金城区。自夏至南北朝,当地先后隶属雍州、韩(侯)国、梁(伯)国、少梁邑、夏阳县、左冯翊、冀亭县、冯翊郡、华山郡、武乡郡。隋开皇十八年(598年)置韩城县并筑土城。后经不断增筑,至明万历年间,城垣周长已达“六里六十五步”,且“高三丈、底宽三丈三尺、顶宽一丈五尺”,设门四座,城外有环城路及城壕。崇祯十三年(1640年)又以砖石包砌,自此称为“金城”[1]。城内设东西南北四条主干道、数十条小街巷以及联通衙署、坛庙、军营、商铺、民居等不同的组成单位。城外自金代开始,沿黄土台塬的边缘地带逐渐形成十八座堡寨,起到了拱卫主城的作用。民国期间,老城城墙陆续被拆除,原址上修建了环城公路。1985年,韩城进行了城市总体规划的编制,规划在老城以北的台塬上修建新城,采用“新旧分离”的发展模式对老城进行保护。1986年,韩城市被国务院批准为历史文化名城。

进入21世纪后,随着城镇化的不断推进,新的问题也逐渐产生——老城区发展停滞,与新城区隔阂加大,日益边缘化。这一现象也引起了学者的关注,2002年,刘临安、王树声撰文对韩城“新旧分离”的保护模式进行了反思,认为该规划思想本身是正确的,但与平遥等古城相比,韩城在发展中忽视了“适时性”,即未能及时化解分离过程中产生的矛盾,也未能及时培养新的城市机能(如旅游产业),致使旧城和新城无法融为一体[2]。2013年,张明辉、黄明华再度关注该问题,他们肯定了“新旧分治”模式在城市文化遗产保护方面的积极作用,指出韩城老城区的问题在于失去了多样性,主张应以老城为中心,在培育新的城市职能如旅游业和商业的同时,逐步搬迁居民,并在城市形态上与山水融合,实现新城老城分而不离、协同发展[3]。

事实上,除上述专题探讨“新旧分离”的成果外,学界对韩城老城区的关注已有近20年。早在1999年,阮仪三、王景慧、王林等就将韩城划为“传统城市风貌型”历史文化名城,其定义为“具有完整地保留了某一时期或几个时期积淀下来的完整的建筑群体”,并指出“具有文物保护价值”的古建筑约占老城区整体面积的15%[4]。2006年,吴朋飞、李令福从《西安宣言》的精神出发,强调“新旧分离”对古城的本体保护是适宜的,不过应注意与环境保护相结合[5]。在2007年的中国城市规划年会上,黄明华、王静提出应采用包围或半包围的方式优化韩城城市整体及老城空间布局,使老城融入新城发展[6]。2014年—2015年,学界对韩城老城区的关注度明显提高:如张彬强调应在旅游功能、传统商业空间、民居功能置换等方面采取措施,保证古城传统风貌的延续[7];白少甫则提出“两层面(物质、精神)、两原则(营造特色、以人为本)、三层次(城市、街区、单体)、三模式(保护、利用、发展)”的传统商业空间重构策略[8];刘冠男从人、居住、社会、自然、支撑系统五要素入手分析了韩城老城的历史环境特点,指出其历史环境的保护范围应从老城扩展到整个聚落体系,并与郊野景观及山水环境相结合[9];文超、张文静则分别从建筑风格和院落空间尺度对老城中文物价值较高的民间进行了统计研究,为新院落的设计提供依据[10-11]。

纵观既有研究,仅有两篇专门探讨“新旧分离”模式,且都与韩城有关,这一方面说明韩城的问题确实具有典型性,另一方面也反映出学界对于该问题的关注仍不够充分。同时,在几乎所有关于韩城城市问题的文章中,对老城区衰落原因的看法都较为近似,归纳起来不外乎两点:(1)“新旧分离”原则正确,但确实导致了老城区的衰落;(2)不论是主张老城融入新城,还是新城融入老城,实现的手段都是培养新的城市机能即旅游业。姑且不论上述第一条是否符合事实,仅就第二条而言,实际上是给老城区强行置换一套前所未有的功能,如此则老城区能否继续称为“老”城区也是一个值得玩味的问题。另外,上述观点也与现实经验相抵触。例如,首先,现实中在新旧分离之后保护和发展得较好的例子并不鲜见,比如平遥和丽江;其次,据调查,绝大多数赴韩城参观的游客都属于省内一日游性质,其在老城区的消费基本就是一顿午餐,而该区域提供的餐饮服务以廉价的地方小吃为主,同时主要商业街即金城大街的沿街商铺也多以小卖部、五金杂货店等为主,而且事实上,这已经是当地政府大力推动旅游开发后的结果。可想而知,以当地目前孱弱的旅游、商业发展水平,即便继续强行进行开发与升级,其等级与体量仍远远不能满足老城保护与发展的需求。那么,“新旧分离”是否会导致历史城区的衰落?培育新产业如旅游业是否是挽救老城区的“灵丹妙药”?韩城老城区历史风貌的退化具体达到何种程度?

二、韩城老城区历史风貌保存现状及衰退趋势

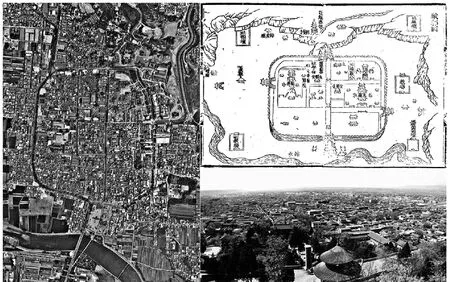

笔者以韩城老城区为案例样本(图1),进行了城镇传统风貌保存现状的田野调查,调查内容包括建筑年代、建筑保存状况、街巷保存状况等。

图1 韩城老城区(左:老城区范围;右上:清代县志所载老城区平面图;右下:老城区全景)

(一)建筑时代属性

为了全面、客观地掌握整个老城区的历史风貌遗留比例,建筑的时代属性是必须确认的首要内容。本次调查中,课题组按照一定标准(表1)将老城区建筑分为三类,即文物建筑、风貌建筑和现代建筑。之所以采用此种分类方法,而非传统的文物/非文物的二分法,或以朝代为依据进行划分,主要基于以下考虑:首先,文物/非文物的二分法过于一刀切,无法完全将那些非文保单位的、局部经过改建但未完全褪变为现代建筑的、仍保留有一定历史价值的房屋纳入保护对象范围,而对该类建筑长期忽视会导致城镇历史风貌加速退化,故此次专门设置了与之对应的风貌建筑;其次,朝代分类法看似科学,却难以实现,因为目前的古建断代方法针对的主要是诸如宫殿、庙宇、衙署等等级较高的建筑,而对普通民居则尚未形成固定标准,再加上民居历代私自翻修改建频繁,准确断定其始建年代十分困难,故此次目的仅为区分其是现代建筑还是传统建筑。

表1 韩城老城区建筑评价分类标准

经调查统计,老城区风貌比例现状为:文物建筑占全体建筑的13.8%,风貌建筑占比为14.6%,现代建筑则占71.6%(图2)。这一数据证明了20世纪90年代阮仪三等人对韩城“具有文物保护价值的建筑约占15%”的估算基本是正确的。至少从整体面貌来看,传统建筑占比不足30%,作为“古城”的韩城老城区已名不符实;现存传统建筑的分布相对集中,主要在城北的杨洞巷、小高巷、北营庙巷、城南的张家巷、南营庙巷、箔子庙巷、城中部的薛家巷、解家巷、学巷以及纵贯全城的金城大街等处,其余数十道街巷和老城区边缘地带则基本全部为现代建筑。

图2 历史风貌现状分析(左:建筑年代;中:建筑保存状态;右:街巷风貌)

(二)传统建筑保存状况

确认所有现存传统建筑的保存状态是调查的第二项内容,目的是了解古城区传统风貌的退化情况。按照不同构件残损程度(表1)将其划分为保存较好、保存一般、保存较差三类状态。经调查统计,三者现状为:保存较好的占10.3%,保存一般的占73.8%,保存较差的占15.9%(图2)。其中保存较好的建筑多系城东三庙景区的文保单位,而保存较差的建筑多位于城区中西部;保存一般的建筑数量最多,若长期缺乏相应保护修缮措施,会逐渐劣化到较差状态。

(三)传统街巷保存状况

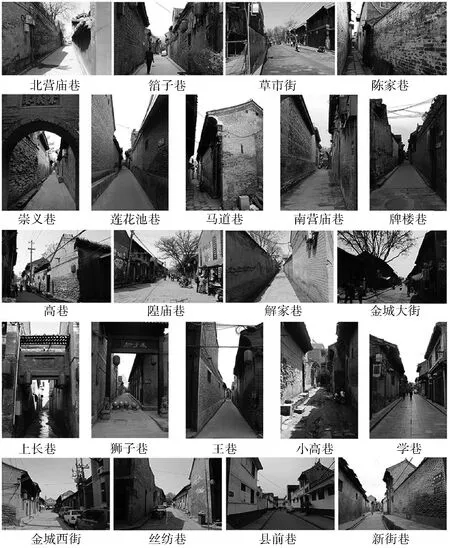

传统街巷不仅代表了老城区的历史格局与脉络,更是其历史风貌的重要组成部分(图3)。本次调查通过对路面铺装材料和沿街立面风格的评估,将城中街巷划分为保存较好、一般、较差三类状态(表1)。经调查统计,街巷中保存较好的为8.1%,保存一般的为52.1%,保存较差的占39.8%。具体来讲,保存较好的只有金城大街;较差的则有陈家巷、西营庙巷、书院街、隍庙街、弯弯巷、莲池巷、新街巷、吴家巷、薛小巷等;其余大部分则属于保存一般。值得注意的是,老城东北部及东部,由于房地产、旅游街区开发等已造成十余条老街巷消失。

图3 韩城老城区街巷

(四)传统街区退化速率

在全面掌握现状的基础上,造成这种现状所花费的时间尚需了解,进而获知城市传统风貌在一定时间阶段内的退化速率。不过,考虑到相关历史数据(城区内所有传统建筑的历史资料、照片等)的阙如,这里我们选择调用谷歌地球数据库内所储存的2003年至2018年15年间的历史地图数据进行对比,结果如图4所示,其中浅灰色块所覆盖的为彻底改变或消失的区域。经统计,该类区域占老城区总面积的18.6%。需要强调的是,该数据仅反映了规模较大且明显的街区变化,若再将居民私自拆建等零散分布的改变算在内,估计这一比例会上升至20%~25%,亦即是说,老城区从2003年至2018年的年均退化率或可达到1.3%~1.7%。虽然这些改变大多与近年来古城美食街、狮子巷、弯弯巷、九郎庙巷、小隍庙街等改造开发项目的实施有关,但考虑到上文统计的风貌类建筑仅占14.6%的现状以及即将开展的位于城北的晨钟集团房地产开发和城西莲池巷的拆迁等项目,倘若仍按照当下的退化速率,那么恐怕在下一个15年,这些风貌类建筑就有全体消亡之虞。

综上所述,韩城老城区的保存现状为:文物建筑约占13.8%,风貌建筑占比约为14.6%,现代建筑占71.6%;传统建筑中保存较好的占10.3%,保存一般的占73.8%,保存较差的占15.9%;传统街巷保存较好的约为8.1%,保存一般的约为52.1%,保存较差的占39.8%;2003年至2018年传统城区退化率为20%~25%之间,年均退化速率约为1.3%~1.7%。由此可知,韩城老城区传统风貌的保存状况不容乐观,并且在未来一段时期内存在进一步恶化的趋势,因此,对现有文物保护方式与城镇发展模式的检视与反思已刻不容缓。

三、问题根源与改善思路

那么,究竟是何种原因造成了韩城老城区今日的“困局”“危局”?

历史城镇是一种复合体,它同时拥有城市和文物的属性与特点,因此,在面对该类对象时,决策者既不能像对待现代城市那样只考虑发展,又无法如处理“死”遗址一般仅实施保护。事实上,这一问题必须辩证地看待。由于该类文化遗产的特殊性质,发展与保护其实是一而二、二而一的关系,亦即筹划发展的时候不能脱离保护,反之讨论保护的时候也不应忘记发展。需要强调的是,与常说的“取得保护与发展的平衡”不同,对于历史城镇而言,保护铸就发展,发展植根保护,两者互为表里,辩证统一。这一认识应当作为思考历史城镇问题的起点。因此,不论是新旧分治,还是城镇化、房地产、旅游开发,都只是问题的浅层,而非老城保护不力、发展乏力的深层原因。韩城老城区正在经历的保护“危局”与发展“困局”,实质上反映的是一种城市功能上的“失衡”和“失序”:一方面,作为昔日区域政治中心、文教中心、商业中心、居住中心的老城逐渐边缘化、城中村化,其政治与文教功能基本消失,商业与居住功能随之大幅弱化,整体功能的有机平衡被打破;另一方面,地方当局乱开药方,竟然以城市发展中最不重要的旅游功能为抓手,大搞开发,大兴土木,实在无异于舍本逐末、隔靴搔痒。所有这些都表现出决策当局在对老城区的城市定位的理解上存在误区,继而导致在发展策略与保护措施方面的短视和急功近利。

承上所述,倘若能够从城市的本质属性出发来思考,实事求是、辩证地审视现状,那么,纷乱的表象会渐次褪去,问题的实质则会逐渐显现。本文认为,韩城老城区保护与发展问题的实质在于:

首先,老城区固有居住功能的退化是制约保护与发展的根源。芒福德在《城市发展史》中指出,城市拥有两种基本属性:磁体(圣祠、集市)和容器(居住区),在其起源及发展初期,两种属性都可能一度占据主流,但随着定居规模的扩大,容器属性则愈发明显[12],也就是说,“容器”即“居住”才是城市的固有功能——仅有这项功能的城市或许难以称得上繁荣,但该功能的废止则意味着城市真正的“死亡”——这样的聚落,可以是一座集市、一处景点,但绝不是一座城镇。

韩城,这座曾被称作“小北京”的关中古城,不仅拥有“三庙”等礼制建筑及稀有的宋元遗构,还保留着大量建于明清时期的关中四合院,其独特的布局及形制、精美的砖雕门楼与壁饰、考究的楹联和牌匾以及其所蕴含的巧妙构思与匠意、风雅追求同审美旨趣等各方面的特质,使其成为关中特色人居文化传统的杰出代表与珍贵例证,同时亦是地方人文精神的承载与归宿。然而在现实中,这些昔日的理想居所早已失去了荣光,其居住功能极度退化,例如:建筑本体方面,大部分传统住宅年久失修,出现诸如承重木构件糟朽、开裂,屋面塌陷,瓦件破碎、缺失,墙面酥碱、空鼓、起翘、开裂,地面起伏、积水,地基下沉等病变,甚至发展为危房。同时房屋内缺乏必要的现代生活设施,例如目前城中大部分住宅使用的都是旱厕,尚未埋设专用排水管线,排水方式仍为雨污合流,导致在降水较多的夏秋季节内涝多发;建筑环境方面,城内街巷脏乱,公共卫生较差,居民私自搭建各类构筑物,电力及通信管线架空敷设,布局凌乱,再加上缺乏必要的消防设施,安全隐患极大(特别是近年来,如云南丽江、湖南凤凰、河北正定、云南独克宗、贵州报京、浙江石板巷、山西义井等多处古城、古村发生火灾,均造成了难以挽回的损失)。上述问题直接导致城内居住质量下降,人口“空心化”,年轻居民及具备一定经济条件的居民通常选择迁居至新城区,城内留下的大多属于老弱妇孺等低收入或弱势人群,可以说,仅以城内现有的居民基础,难以支撑任何可持续的传统建筑修缮更新机制以及旅游业和商业的升级,保护与发展相互掣肘的局面即由此产生。

其次,相应法规的缺失令老城区传统风貌建筑保护与更新无据可依。虽然现行《文物保护法》(2017)第五条明确规定了“境内一切文物归国家所有”,但在现实操作中,不论国家还是地方层面,实施保护措施必须依托“文物保护单位”制度,亦即唯有被定级的文物,才有资格获得相应的保护资源(资金、人力)。如此一来,由于未被定级,像上文所述的传统风貌建筑一类的处境十分尴尬:一方面,这些建筑不在当地文物部门的保护目录中,意味着不会分配到任何保护资源;另一方面,当地居民在翻修住宅的时候,根本意识不到其潜在的文物价值,即便意识到了,也不知如何恰当地修缮。城镇的传统风貌,就在这种漠视与迷惘中逐渐消逝。

再次,管理体制混乱加剧了文物建筑保护的困境。据了解,老城区的专业文保机构仅金城区文管所一家,编制为15人,实际在岗6人,就城内丰富的文物资源而言,人手远远不足。此外,城中的国保、省保及84处古民居、60处古商铺等文物建筑,原先全由文管所管辖,后随着机构调整,除北营庙、九郎庙、状元楼三处外,其余文物全部划归古城管委会(前身为旅委会)。近几年,管委会又将一部分文物建筑的产权售予某文投集团作房地产开发之用,而该集团接手之后即在狮子巷、弯弯巷、隍庙巷、九郎庙巷等地大拆大建。总之,目前老城区的保护管理机制所表现出的是“混乱”与“倒挂”:一方面,多头管理造成令出多方,不但削弱了专业文保机构的权威,也耗费了本就不足的公共资源;另一方面,由旅游部门统管文保事业,也必然会导致文物安全向旅游开发让路等本末倒置的错误。

显然,在上述三项原因中,第一项是根本原因,第二项制约了第一项的改善,而第三项则加剧了第一项的恶化,这三者组成了一个彼此呼应的复合体,导致任何单方面、单维度的改善努力都无法成功。事实上,以本课题组在国内多处历史城镇以及陕西省内的麟游、陈炉、米脂、高家堡、波罗、石泉、蜀河、漫川关等地的调研结果来看,这三项原因在整个陕西省普遍存在,并且即使放眼全国,也具有相当的普遍性。因此,可以说,这三项原因共同代表了问题的核心实质。早在20世纪80年代,费孝通先生就曾指出“小城镇,大问题”,然而遗憾的是,关于这一点在迄今为止的各项研究中鲜有论及。

作为传统农业大国,中国国土面积的近60%为农业区域。在这广阔的空间范围内,分布着数量众多的小城镇,其中有不少尚保存着较鲜明的历史风貌,是构筑地方文脉的主体。然而近几十年的城镇化浪潮使其面临着前所未有的存续危机,诸如拆古建新与过度开发等急功近利的行为对历史风貌与文化传统带来不可逆转的破坏,城市文脉濒于断裂。从20世纪末开始的房地产开发更使历史性小城镇的保存状况雪上加霜。令人痛心不已的案例在现实中比比皆是,远者不提,仅近年发生的就有山东聊城、湖南岳阳、浙江南浔等地因旧城改造和旅游开发对古城本体及历史环境造成的大规模破坏。

2014年,国家提出“新型城镇化”的城市工作发展方针,确定了“以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承”的基本原则,在经过几年的综合试点之后,这项政策即将全面铺开。而在2015年12月20日召开的中央城市工作会议上,习近平同志指出新时期的城市工作要注重“延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产”,同时要“结合自己的历史传承、区域文化、时代要求,打造自己的城市精神”。事实上,这一表述与2013年中央城镇化工作会议上习近平同志所提出的“要以人为本,推进以人为核心的城镇化。要传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇”的城镇工作指导思想一脉相承。相应地,国家的《“十三五”规划建议》中专门强调了“推进以人为核心的新型城镇化,加大传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度”。此外,最新版本的《城乡规划法》(2015)也将镇的规划单独设置,并规定历史文化遗产保护应作为镇总体规划的强制内容。不难看出,在未来一段时期内,象征着城镇化进程收官阶段的小城镇改造将成为我国城市工作的核心内容,特别在“全面建成小康社会”以及克服“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”“提升人民幸福感”的时代背景下,具有至关重要的意义,而“传承城市历史文脉”即为其中的关键抓手之一。那么,何为“城市历史文脉”?城市首先是一个空间范畴——借用列斐伏尔的空间理论,人类生活的空间是文化的“空间实践”的产物,是物理空间、社会空间、精神空间的辩证统一。一方面,文化“将自身投射到空间里,在其中留下烙印,与此同时又生产着空间”;另一方面,“人们为了发展自身,发展他们的社会生活和变化,就需要一种相对稳定的场所体系。”这就决定了文化空间不只是被动地接受塑造,人类实践赋予它特定的格局与规则,“作为过去行为的结果,迎接新的行为的到来,同时暗示一些行为,禁止另一些行为”[13],从而能动地反作用于社会文化的构造。由此,“城市文脉”的本质可理解为文化实践与空间的交互作用在时间中的延异。显然,历史城镇的价值包含终极意义上的“工具性”——马克思将这种工具性称为“自我确证”:人不仅“在精神上使自己二重化,而且能动地、现实地使自己二重化,从而在他所创造的世界中直观自身”[14]。奥地利的建筑保护运动先驱李格尔则将其界定为“岁月价值”,能够作为“我们自己也是其沿革中的一部分的人类历史长河的证据,作为早已存在并于我们之前很久就被创造而成的作品吸引着我们”[15]。

然而,时至今日,历史城镇所拥有的这种终极性的工具价值却似乎难以为继,“自我确证”褪变为“自我厌弃”。历史城镇曾经的价值已失去原有内涵,呈现“虚无化”状态,于是,在人们潜意识的价值判断中理所当然地被定性为“无价值之物”,而要使历史城镇在现代社会中得到保护,并进一步发展,关键就在于如何充实价值真空,以得“存在合理性”。

不同于既有研究中的主流观点,本文认为,不论是“新旧分离”还是“新旧同治”,与老城区的衰退没有必然联系,虽然“新旧分治”在客观上可能有利于略微减少大拆大建的发生(视乎地方政府的“决心”),但对当地居民的私拆乱建依然无能为力,个体行为尽管看起来规模小、烈度低,但天长日久积少成多,量变终会引发质变。当我们摒弃了非此即彼的定式思维,则会发现,问题的症结在于城市固有居住功能的消解与退化,管理体制的混乱加剧了这一问题,同时任何改善现状的尝试都面临无法可依的窘境。理解了这一点,也就自然明白在这种情况下,发展旅游无异缘木求鱼——毕竟旅游这种“磁体”属性与居住这种“容器”属性相比,只是附加而非固有属性。在这类城市强行旅游开发的结果最多是打造出面目全非的纪念品街或小吃城,除了铜臭之气与环境污染之外,无法对古城人居环境的改善与有机更新提供任何实质性帮助。更加危险的是,由于该类城镇普遍存在的“空心化”“老龄化”与“贫民区化”,以其现有的人口和资金基础根本无法实现相关旅游产业的开发,这就意味着,任何强行开发都必将导致外来人口的进驻,而当地居民则可能在收取租金后搬离老城区——一座本地居民不断逃离,仅剩外地客商的城镇,充其量只能算是一座“驿站”,而地域文化与传统城镇精神亦将随之逐渐消失。得出上述认识之后,解决该类问题的基本思路已呼之欲出。

在指导思想上,解决问题的思路既不能“以新入旧”,也不宜“以旧入新”,而应强调新旧城区平等发展,先修复固有的“容器”属性,再考虑附加的“磁体”属性,让旧城区成为古迹丰富、环境优美、设施便利的传统风貌住宅区、商业区,成为整座城市机体不可分割的一部分的、兼具历史与活力的功能模块。

实现步骤可划分为三阶段:第一阶段为破坏遏止阶段,主要通过改革管理体制、加强针对性立法、开展系统研究来为保护更新扫清障碍、夯实基础;第二阶段为肌理修复阶段,主要通过维护、修缮危旧房屋以及整治街巷环境来保持城区的传统建筑比例;第三阶段为有机更新阶段,主要通过科学引导、鼓励居民在新建或翻新住宅时遵循传统建筑风格与工艺特点,进一步恢复城市历史风貌。考虑较长的时间跨度,建立相应的长效机制也就十分必要。

针对未定级传统建筑进行相应的保护立法是实现旧城区历史肌理修复的关键抓手。但也必须清楚,保护与发展的最终目标永远是“人”。有些地方政府在这一点上常常本末倒置,一方面放任居民住宅衰朽,另一方面热衷于在街道上安置华而不实的灯光设备、兜售千篇一律的纪念品,可谓舍本逐末。历史城区的保护与更新应首先立足于服务当地居民,而非外地游客。

当然,这些举措必须建立在一定的基础之上,包括:其一,法制基础。如上文所述,历史城镇保护的关键是阻止对非文保单位传统建筑的破坏,目前虽尚未出台相应的国家法规,但有关部门已经认识到该问题可能带来的严重后果,例如,2017年,国家文物局专门下发了《关于加强尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护工作的通知》,要求各省、自治区、直辖市文物主管部门加快对该类文物的登记和认定工作,并完善出台相关法规,同时加强巡视,严防各类人为破坏等。可见,至少在国家层面,该问题业已受到相当的重视,有鉴于此,地方当局更应顺势为之,积极出台相应的保护规定,彻底改变保护与更新无法可依的现状;其二,体制基础。目前不少地级市、县一级普遍出现了文物部门与旅游部门合并的趋势,为了避免诸如多头领导、外行指导内行、文保为旅游让路等问题,各地应设置专门的古城区保护机构,并拥有对该区域内各种违法利用行为的执法权,以及时遏止人为破坏的发生;其三,知识基础。保护与更新必须以翔实可信的资料数据为依据,因此,除了对其保存状况的全面了解之外,还应系统研究当地传统民居建筑的材料、形制、营造方式、时代特征等方面。

综上所述,与目前的主流看法不同,本文认为历史性小城镇衰落的根源不在于某种发展模式,而在于固有城市功能的消解与劣化;改善的方法也并非依靠培育新的机能如旅游产业,而是在尊重历史传统的前提下,在加强立法、改善体制的基础上,逐渐恢复其固有功能,以人为本,实现保护与发展的融合——唯有如此,方有可能令历史城镇重新获得存在于现代社会中的“价值”,才不至于在即将到来的“新型城镇化”时代顾此失彼,重蹈历史覆辙。近年来,全国兴起建设“特色小镇”的热潮,然而其结果却是制造了大批“人工小镇”和无人问津的“鬼城”。回顾韩城案例,显然,与其创造子虚乌有的“特色小镇”,不如脚踏实地、保持与恢复现有城镇的固有特色与传统。如此不仅可以保存真正“有血有肉”的特色小镇,更可增强大城市与乡村的空间纽带,弱化城乡二元对立,实现真正符合科学发展观的“以人为本的城镇化”。