重叠还是鸿沟:当代艺术与现实生活

本刊编辑部

当代艺术具备生成性和跨文化的融合特质。作为沉淀当下艺术观念、映射新时代社会现实和创作者心绪、以日常现成品挑战图式范例的艺术形式,其与大众视觉文化之间有着简单又复杂的悖论式联系。一方面,当代艺术的呈现形式愈发日常化、通俗化,仿佛艺术家们随时随地即可展开创作,但随着越来越多的人加入当代艺术的创作队伍,他们的创作方式和路径逐渐显现出剑走偏锋的态势,仿佛想要展现的只是一种刻意反叛的偶发式行为。另一方面,当代艺术虽然在材质和形态上令人有亲切感,有着令人熟悉的原生态面貌,但由于创作者常会陷入“为观念而观念”的玄学怪圈之中,导致观者即便是看到熟悉的现成品组合在一起,也仍旧如同雾里看花,只能依赖展场文本,进行灌输性的强制理解。在这种悖论式联系的互相拉扯中,当代艺术和现实生活之间究竟是重叠还是被人为划下了一道鸿沟?或许我们可以通过回望西方当代艺术的探索历程,从几位代表性艺术家和他们的创作中寻找答案。

一、达明恩·赫斯特:艺术不是少数人的话题

在刚刚过去的2022年3月,在英国伦敦高古轩举行大型回顾展“自然历史”(Nature History)的达明恩·赫斯特(Damien Hirst)是一位多元、先锋的当代艺术家,也是“英国青年艺术家”(Young British Artists)运动的核心人物。这次展览将首次集中展出赫斯特20年来最具代表性的當代艺术作品。众所周知,达明恩·赫斯特凭借1991年创作的装置作品《生者对死者无动于衷》(The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living)在当代艺术圈打响名号。继这条约4.2米长的虎鲨从盛满甲醛的玻璃橱窗中游入概念艺术的海洋,他的其他作品同样选择了以自然历史中保存下来的动物标本为主角。这些或被一分为二、或仅余残骸的动物象征着生命的脆弱与流逝,起防腐液效用的甲醛在这里被用作冻结时间的凝固剂。这样的创作方式被赫斯特一以贯之地延续下来,同样呈现在本次回顾展中,体现出他对生命和时光的沉思,以及为消弭艺术与科学之间的鸿沟而作出的探索。

谈及对当代艺术的看法,赫斯特认为创作者不应被固有的规则所束缚,“当代艺术也能像摇滚乐一样吸引一代人”。在他的影响和推动下,艺术不再是少数人的话题,而是以受欢迎的身份立足于社会舞台的镁光灯下,成为社会公众茶余饭后的话题。基于此,以赫斯特为代表的艺术家们将架上绘画、雕塑、设计、摄影等多元艺术形态融会贯通,并引领朝气蓬勃的年轻人在其中注入了形形色色的思想,为日后当代艺术的繁荣局面打下了基础。

赫斯特用极富创见的作品在艺术圈塑造了一个个奇迹,这一过程中自然伴随着从未停歇的争议。而面对这些争议,他依旧在漫不经心地试图颠覆某些既有的法则、惯例。当然,高涨的个人市场指数也确实为他的这份“漫不经心”埋了单。他自己曾说:“我真切地觉得艺术是世界上最伟大的货币,而且我很高兴看到尽管当今世界有很多世俗因素,但艺术依然存在,人们也愿意花大价钱购买它。这一点真的是难能可贵。艺术作为商品的同时依然保持着自身的纯净与完整,每每想到都让人觉得激动。”

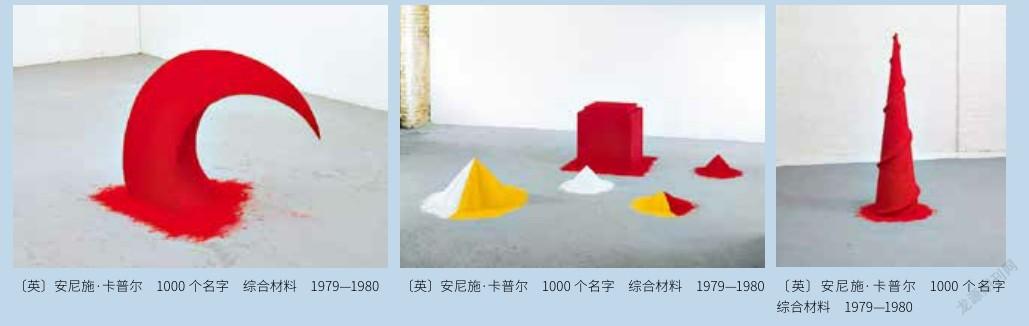

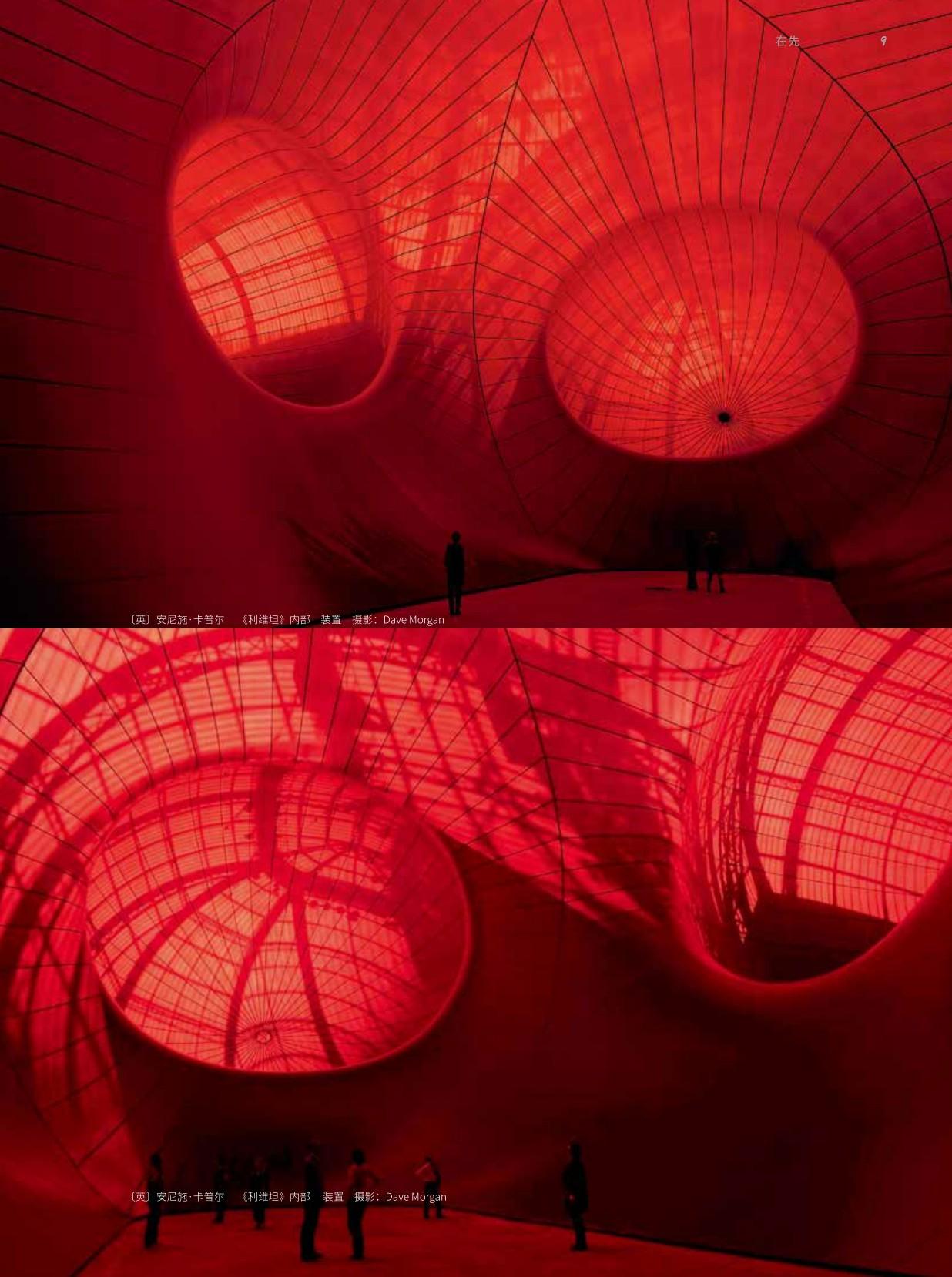

二、安尼施·卡普尔:极简的文化隐喻

另外一位以大型回顾展的形式集中展现个人作品的印度裔英国当代艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)将展览地点选在了中国。卡普尔以塑造色彩符号享誉世界。2019年10月,其多件造型独特且充满戏剧张力的巨型装置进驻中央美术学院美术馆和太庙艺术馆,在北京开启了一场“红色盛宴”。这是卡普尔在中国的首次美术馆级大型个展,是传统与现代、东方与西方的首次深秋对谈。其35年来的73组重要作品此番集中亮相,其中既有60组气势宏大的巨型装置,如《致心爱太阳的交响乐》《将成为奇特单细胞个体的截面体》《远行》等,又有包括《云门》《轨道》等在内的公共项目作品模型,还有13组形态独特的雕塑作品。

这些作品其实在现代表征下蕴藏着东方哲思。卡普尔习惯在不同媒介中埋入文化隐喻,用极简的材料形态对人类的生存和生态环境展开解读。从简单空旷的空间到红色蜡块、不锈钢反光镜、色粉等媒材,到处都迸发出附着其上的精神力量。将几何形状的物体静置于场地空间,再在上面撒上模糊物体形态的色粉,这是卡普尔装置作品的典型形态。那些隐藏于色粉之下的物体成了一种薛定谔式的存在,这就是卡普尔关于生命与死亡、存在与消逝、热烈与冷漠的对抗性暗喻。而帮助卡普尔强化其艺术表达的那条路径则是对红色的大面积运用。在当代艺术圈,这种象征生命起源的热烈之红俨然已经被视为卡普尔的“专利”。

醒目的红色很容易成为视觉的主导。在卡普尔看来,红色一方面有着强烈的视觉存在感,象征着原始的生命激情,另一方面带有一种强烈的“黑暗特质”。热情和暗黑的对抗能够通过一种色彩符号来实现,这是红色吸引卡普尔并被他发展成一种特定艺术语言的原因。他的许多作品颜色极简、形式极简,然而这种寓意着酷炫和冷漠的极简背后隐藏着复杂的心绪,即对爱情与死亡、鲜血与勇气的竭力探寻。

如果说传统的架上绘画是艺术家在主导作品,那么当代艺术更像是作品在引导艺术家。卡普尔把这视为一个发现的过程,并将他新发现的世界借助统一的色彩和材料语言来彼此勾连,共同构成一个饱含深意且不可思议的红色乐园。

三、菲奥娜·瑞伊:温和的“挑战者”

在当代艺术的生成过程中,各种艺术形式的门类界限始终是创作者破除和摧毁的对象。除了概念艺术和大型装置等完全颠覆传统的艺术创作,还有一些当代艺术家选择在继承传统的基础上另辟蹊径,通过平面元素的交换、借用、拼贴,以略显温和的方式传递自己的诉求和观念。在以拼贴方式实现传统绘画作品结构重组的创作者中,女性当代抽象绘画艺术家、与赫斯特同为“英国青年艺术家”运动代表人物的菲奥娜·瑞伊(Fiona Rae)是佼佼者。在2021年举办的瑞士线下巴塞尔艺术展和2017年的香港巴塞尔艺术展中,她的抽象绘画作品颇具讨论度。

随着“去边界化”的理念日益渗透到艺术教育领域,教学中阻隔传统和当代的藩篱即将分崩离析。在教师的鼓励下,一些接受过传统教育、对传统艺术和经典表达怀有特殊情感的“温和的挑战者”开始带着既往的情结寻求新的表达,27岁即被提名特纳奖(Turner Prize,欧洲极具公信力的視觉艺术大奖)的瑞伊是其中之一。她从其他艺术家、经典作品和固有文化元素中得到启迪,大胆采用借鉴、引用、解构、重组等不同手段,在传统绘画的基础上创生出多元的观念式视觉形态。

瑞伊的作品是信马由缰和集大成式的体现。在较具私密性的自我意识主导下,她以涂抹和泼洒的形式安排画面上的色彩布局。她认为绘画无须具体描述某种场景,只要能够表达某种意象即可。在她即兴创作的一些自诩为“新绘画”的作品中,溶解的颜料以无法预判的未知姿态滴落、流泻于画面之上,在液态的融合与冲撞中组合成某种动态的抽象图案。这难免令人联想到张大千以泼墨、泼彩形式绘就的中国写意山水画,而瑞伊亦坦言曾从东方艺术语汇中获取创作灵感。这是她倾向于以色彩的肆意涂抹来宣泄情绪的其中一类作品。

瑞伊并不认为自己是纯粹的抽象画家。在其他更多的作品中,她既坚持着冷抽象和热抽象的对抗,又以拼贴、挪用的方式融入了漫画、图形模块、流行文化等现成品元素,使画面在看似无序的元素交织中呈现出某种偶发性效果,继而烘托出一种令人不安的浮华气息和躁动情绪,以此讽刺和批判当今消费社会膨胀的物欲和文化的下沉。画面中,一个个仿佛毫不相关的元素既与彼此对视,又与观者对视。对瑞伊来说,画面上的一切元素都恰到好处。虽然整件作品的面貌看起来灵动、活泼,甚至体现出一种失序的诙谐,但失序中潜藏着线索,诙谐中透出了冷静。这或许体现出了瑞伊作为当代艺术家的野心——她希望最好在一件作品中能够一举多得。

后来她的作品中,越来越多地纳入了流行符号、电影海报、动画大IP角色、另类的标志、变形的字母、颇具少女感的花朵和爱心图案等更具时代感的元素。上文中提及,中国的写意山水画为瑞伊创作流泻式抽象绘画提供了灵感。除此之外,亚洲还有很多其他大众文化元素同样强烈吸引着她。她喜欢运用卡通元素,而动漫产业在亚洲地区很发达。她喜欢运用浪漫的色彩,而绮丽的霓虹灯正闪烁在亚洲国家的小巷和街头。书法和熊猫作为典型的中国元素,同样给了她灵感。自从无意间于美国的中国用品商店看到了丝绣上的熊猫,她便把各种形态、虚实不同的熊猫形象作为标志般的存在,置入了一件件作品中,使其成为抢眼的视觉符号。

当代艺术是艺术在当代的发生,故而当代的视觉文化为当代艺术的发生提供了更多的可能性。作为当代艺术家,瑞伊最为顺从也最为叛逆的表现就是积极地回应生活中的“热文化”。在她看来,艺术,尤其当代艺术,不应高高在上,而要真正下沉到日常生活中来。多米尼克·斯特里纳蒂(Dominic Strinati)在《通俗文化理论导论》中说:“再也没有任何约定的、不可违背的尺度,能够用来把艺术从通俗文化中区分出来。”瑞伊在创作中大量置入的那些日常生活中的通俗文化元素正化作砂砾,试图填平当代艺术与现实生活之间的鸿沟。

四、观察现代社会,改造城市生活

还有一些当代艺术家则喜欢以观察和改造的方式对话现实生活,比如杰勒米·戴勒(Jeremy Deller)和理查德·威尔逊(Richard Wilson)。戴勒在影像和装置方面的探索较为杰出。他擅用各类影像设备并将它们作为观察世界历史以及人与社会关系的窗口。戴勒同时擅于总结,就像是一位学者型当代艺术家。他通常会借助文化研究的方法,同时依托文献材料来分析镜头中收集到的一帧帧社会现象。与此同时,在他的“时代之窗”下,还会经常响起音乐。没错,音乐也是戴勒用来映射社会环境的重要路径。总体而言,他是一位会进行通盘考量的统筹式创作者。

威尔逊则是一位有着建筑师头脑的当代雕塑家。他从小便有着超强的动手能力,一直期盼着将来可以从事一项能够充分发挥动手能力的“伟大事业”。借助他缜密的头脑、超前的意识和精湛的技术,各类废旧材料在原有空间中完成了身份转换,人们得以在观察原本陈旧、熟悉的事物时获得崭新的视角。威尔逊总能在自己的改造中吸收一切有趣的媒材,它们或许笨重,但每一片倾颓的锈痕、每一处空置多年的构造,都能为他的观念所驱使,成为焕发新颜的瑰宝。

无论是大型户外装置还是雕塑,威尔逊的作品都与建筑有着莫可名状的联系,总是大胆介入建筑空间,同时极具工业色彩。他向来热衷于探讨人与雕塑、人与建筑以及雕塑与建筑之间的关系,常常以切割、旋转、填充等“大动作”来改变大型空间、交通工具或其他物体的形态,以此来引导人们重新看待和思考某类事物。比如随着时代的飞速发展,城市中许多沉寂下来的工业遗迹变得有碍观瞻。当威尔逊看到这些如鸡肋般存在的庞然大物,顿时觉得挑战和机会来了!他有一个神奇的本领,那就是第一眼看到一个沉寂已久的旧物时,心中能够快速浮现出它的另一幅面孔,然后快速动手,使之完成蜕变。

2019年,他便在上海主导了这样一场蜕变。继2012年来华举办商业个展后,威尔逊时隔七年再次来到中国,参加“上海城市空间艺术季”,在黄浦江畔展出了他的户外大型公共项目作品《黄铺货舱》。在这件作品中,他延续了切割手段,同时利用钢材、工业涂料等,使寓当下历史的废旧船舶焕发出别样的青春,成为黄浦江畔的一道风景。威尔逊曾在采访中说:“就这个项目来说,政府觉得不应该放弃,放弃就不过是块空地,于是决定还给人民,这件事做得很好。它本来是闲人免入的,但现在变成了人们可以随意出入的公共空间。我觉得这是一件大好事,观念相当国际化。视觉艺术确实可以提升空间品质和吸引力。”

在这件作品中,威尔逊从未想要割裂船舶的过去,而是借助黄浦江上行驶的其他船只和象征历史长河的江水来提示它的过去,强化时光流动中的沧桑感。正因为过去的痕迹被新的塑造形式所放大,废旧的船舶变相获得了某种意义上的永生。他希望他的作品与所在这方土地曾存在过的工业遗迹产生共鸣。在威尔逊看来,这是现代人对某段历史给出的积极回应。每个过路人都将在看到它的那一眼重新认识历史。

户外大型装置和雕塑由于有着体量上的震撼感,所以更易帮助人们聚焦。在当代消费社会,爆炸的信息流穿梭于人们的大脑中。人们在眼花缭乱中对碎片化信息挑挑拣拣,自然就不再有时间和精力用来反思与钻研。在威尔逊看来,面对浮躁的商业都市,只有街边这些默默矗立犹如守望者的雕塑能够帮助人们收获短暂的宁静。尤其是当这些装置和雕塑能够和城市的景色完全契合,人们自然便会在静穆的欣赏中收获一份安心。这些作品具备一种“时刻感”。这样的时刻,由空间、某些现成素材和艺术家的奇思妙想共同缔造。

結语

当代艺术和传统艺术的区别往往体现在审美经验层面。传统艺术总是追求美的形态,而当代艺术总是对美有着颠覆性的解读。不同的艺术形态都有着自己的审美诉求,如果说传统艺术的审美诉求不需要与每一位普通人相关,那么当代艺术的审美诉求则体现在社会生活的各个角落——现代人总是希望生活中的一切都体现出艺术美,又希望艺术的一切都能更生活化,最好能够贴满人类社会的功用符号。当代艺术所投射的正是现代人的一种矛盾心理——既追求和塑造美,又意图反抗和消解美。面对这样的时代需求,当代艺术的初衷变得明确下来,即拓展人类社会中艺术存在的全新可能,从而用艺术手段展开一项项文学、心理学、生物学、科学甚至物理学层面的“实验”,借助“实验”手段开启对人与人、人与事物、事物与事物之间边界的叩问。

当谁也无法预料时代的真正走向,当代艺术和现实生活就会在这样的叩问中,时而密切,时而疏离,时而相拥化身为神坛之上憨态可掬的佛陀,时而融合彼此为泥土之下一尘不染的瓷瓶。它们彼此拥抱,互相对抗。当代艺术为了应对这样的对抗而剥离了技巧的外衣,用更加原生态,甚至简单粗暴的方式直面公众,然而令人遗憾的是,这并未帮助公众降低理解当代艺术的难度。探讨二者之间究竟是重叠还是鸿沟,恐怕要到每个人都能读懂当代艺术的那一天。