卫生高级专业技术人员职称评聘实践分析

文/张岩 刘童童 朱鹏瞻 孙蓉 董欣 张静 李婧 崔楠 黄燕

本文分析“双自主”改革职称推荐评审及单位自主聘用情况,探讨其取得的成效、面临的问题,并提出针对性的对策和建议。

卫生专业技术人员直接服务于人民群众的生命健康,是新时代实施健康中国战略的中坚力量。截至2020年底,全国卫生专业技术人员达到1068万人,其中,山东省约81万人。卫生专业技术职称是反映卫生人才专业技术水平、能力及成就的标志,获取高级职称意味着行业认可与社会声望,是卫生人才普遍追求的重要目标。同时,卫生职称也是岗位聘用的重要基础,职称评聘协同发挥人才激励、配置的关键作用。然而,我国卫生专业技术职称评聘制度的设计与运行仍存在一系列影响卫生人才积极性、制约单位按需用人的堵点、难点,亟待疏通、破除。

在国家深化职称制度改革精神的指导下,山东省于2018年启动了卫生职称制度“双自主”改革试点工作(以下简称“双自主”改革),即单位自主用人,职称不与岗位聘用硬性挂钩,只作为聘用参考;卫生专业技术人才自主参加职称评审,不受岗位结构比例限制。“双自主”改革旨在建立“个人自愿参评、社会公正评价、单位决定聘用、政府宏观管理”的新型卫生职称制度,全面激发卫生专业技术人才的创新动力和医疗卫生事业的发展活力。试点在省内9所医疗卫生机构中开展,期限为2年。

山东省Q医院是一所大型综合性三甲医院,系高校附属医院及区域疑难危重症诊治中心,参与委省共建国家区域医疗中心项目,肩负着教学、科研、人才培养等任务。作为首批试点医院之一,Q医院就卫生高级职称评聘工作进行了一系列有益探索,同时也面临诸多机遇和挑战。

评聘合一存在的问题

卫生高级职称与岗位聘用硬性挂钩,即“评聘合一”,是指专业技术人员通过评审取得卫生高级职称后,如无特殊情况,所在单位均予以聘任相应岗位,且聘任结果长期有效。这一模式在一定历史条件下形成并延续至今,使获取职称成为专业技术人员最主要甚至是唯一的职业晋升发展渠道。此外,因各项福利政策普遍与所聘岗位级别挂钩,职称也俨然成为一种利益再分配的手段,职称评审变相转为解决待遇。

然而,基于体制原因,卫生高级职称评审多实行限额推荐,由上级主管部门根据各单位已获核准的高级专业技术岗位数量、等级结构及空岗数额批复评审推荐限额。对于各级医院,尤其是Q医院等大型综合性三级公立医院,由于人才队伍储备厚重,高级职称人员占比高,导致高级岗位空缺偏少,职称评审推荐限额紧缺,无法满足优秀专业技术人员晋升需要。一些优秀的年轻专家则因论资排辈、指标限额等问题得不到晋升机会,“想评不能评”,延宕后续发展。而单位也无法按需聘任这些“实至名未归”的优秀人才,客观上限制了其能力作用的发挥。

尽管《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》(国发〔1986〕27号)、《企事业单位评聘专业技术职务若干问题暂行规定》(人职发〔1990〕4号)、《关于职称改革评聘分开试点工作有关事项的通知》(人职发〔1991〕7号)等一系列政策文件均已倡导实行评聘分开,但多年来,各地仍未见形成行之有效的落实方法,“评聘合一”仍为主流模式。

卫生行业实践性强,但原有职称评审标准的实践能力及业绩导向不足,一定程度上存在“唯论文、唯学历、唯奖项、唯‘帽子’”的“四唯”倾向,专业技术人员对此反映较为突出。造成这一现象,一方面是由于临床业绩的数据采集及使用难度较大,而科研业绩则更易于清晰量化及界定等级;另一方面则是由于我国的人才评价改革政策正在全面落实落地过程当中,“四唯”倾向的彻底扭转尚需一定时间。同时,“论资排辈”“熬年头”等旧有倾向也并未完全消弭。

就岗位聘用而言,受制于“评聘合一”模式,聘用标准的实质作用被显著削弱,新取得高级专业技术岗位者的聘用标准基本沿用职称评审推荐标准,同样无法为专业技术人员提供有效指引。

评聘合一模式下,一些卫生专业技术人员将高级职称作为个人“终极目标”,在取得职称并受聘相应岗位后即放松自我要求,不思进取,故步自封;而部分受主客观因素影响迟迟未能晋升卫生高级职称的人员,则面临成长壁垒,易于丧失前进动力,降低努力工作、继续学习的积极性。

“得职称者得天下”的现象既干扰职工个人成长,也增加了医院人才管理的难度。由于缺乏人才评价及使用自主权,“择优用人、能上能下”的岗位管理原则难以切实执行,岗位职责要求和人员专业技术水平的匹配度得不到充分保证。一些医院实行的“低职高聘”制度,也仅限于单位“内部粮票”,无法获得上级主管部门的备案认可。此外,职称评审限额紧缺,引致人才上升通道壅塞,由激烈竞争诱发不和谐因素,削弱了组织凝聚力。上述因素叠加,制约了人才效能的发挥,降低了人才队伍对医院事业发展的支撑力。

“双自主”改革后的评审、聘任方法

评审方法

对于具有申报意愿,且满足省、市职称申报评审基本条件的卫生专业技术人员,医院均予以推荐上报,参加行业评审。具体程序包括个人申报、科室民主评议推荐、单位资格审核、主管部门审核、呈报部门审核呈报,其后经相关评审委员会评审、公示无异议后确定最终评审通过人员名单。“双自主”改革后,全省卫生高级职称评审专家委员会成员在审核业绩材料的基础上,以同行评议形式,择优评议确定通过人选。单位应高度重视评审工作,严格把关申报材料,防止弄虚作假行为,将职称评审工作作为廉政风险防范的重要内容,建立完善的内部监督机制。

聘任方法

医院坚持公开、平等、竞争、择优的原则,在省、市卫生专业技术职称评审条件的基础上,结合自身实际出台专业技术岗位聘用实施方案,确定各级各类岗位任职条件。探索将临床工作量、投诉、医疗差错数据、临床带教、研究生培养、教材编写、各类科研成果等作为关键指标,对申报人员的医德医风、学历资历、临床、教学、科研等方面的能力和业绩进行综合评价。竞聘人员经过个人申报、各职能部门资格审核、所属科室及竞聘专家委员会评议推荐、党委会讨论决议等程序,择优推荐聘用。在岗位竞聘正式启动前,向院纪委、纪检监察室进行重大事项事前备案。纪检监察部门实施过程监督,进一步严肃评议过程中的各项纪律,营造风清气正的良好环境。

“双自主”改革的评审、聘任结果

改革前后职称评审推荐情况及评审结果

为了更好地推进“双自主”改革工作,Q医院通过周会宣讲、医院OA办公平台发布信息、多渠道答疑解惑等形式,将政策宣传到位,鼓励符合条件的专业技术人员积极申报职称评审。

表1描述了Q医院2016—2019年卫生高级职称评审推荐情况,改革前后的差距十分显著。2018—2019年,Q医院共推荐1289人申报省、市卫生高级职称评审。其中,2018年,Q医院向省、市卫生高评委推荐上报人数分别为665人、84人,是2017年的5.68倍、1.95倍,是2016年的5.73倍、3.36倍;2019年,Q医院向省卫生高评委推荐上报人数有所下降(主要原因为大批量人员于2018年通过评审),但仍是2017年的3.79倍,是2016年的3.82倍。

表1 2016—2019年Q 医院卫生高级职称评审推荐情况

2016—2019年,Q医院卫生高级职称评审结果如表2所示。以“双自主”改革为分界线,2018年分别有110人、51人通过省、市卫生高级职称评审,是2017年的1.83倍、2.43倍,是2016年的1.77倍、2.13倍;2019年通过人数进一步提高,分别有249人、65人通过省、市卫生高级职称评审,是2018年的2.26倍、1.27倍。除2018年外,其余3年省、市卫生高级职称评审的整体通过率均在50%以上。

表2 2016—2019年Q 医院卫生高级职称评审结果[n(%)]

表3为Q医院2016—2019年卫生高级职称评审通过人员基本情况。2018年和2019年通过省、市卫生高级职称评审人员除平均资格年限有比较明显的下降外,其他指标都存在上下浮动的情况。其中,2019年,Q医院通过省正高评审人员平均年龄为47.2岁,最小年龄为41岁,平均资格年限为9.5年,最短资格年限为4年;通过副高评审人员平均年龄为44.0岁,最小年龄为32岁,平均资格年限为9.6年,最短资格年限为2年,均创近10年来医院正高及副高级职称最年轻获得者记录。

表3 2016—2019年Q 医院卫生高级职称评审通过人员基本情况

岗位聘任工作开展情况及聘任结果

认真履行民主程序,聘任方案制定过程公开透明。“双自主”改革启动后,Q医院积极把握政策机遇,第一时间成立专项项目小组,调研起草岗位自主聘用试点方案,并重点针对既往职称评聘中存在的问题,论证提出更臻完善的岗位任职条件。在此过程中,医院充分履行民主程序,注重倾听专业技术人员诉求,集思广益,最大限度凝聚共识。在形成方案初稿后,面向初、中、高各级专业技术人员,通过召开座谈会、实地调研、微信平台、网络邮箱等多种渠道和形式,广泛征求意见建议,并对各项建议进行集中梳理讨论分析,先后几易其稿,经职代会审议通过,报上级主管部门审核备案,最终正式出台了《Q医院专业技术岗位聘用实施方案》。

坚持“唯德、唯才、唯实、唯干”原则,制定岗位任职评价指标。该方案遵循卫生行业特点及人才发展规律,在行业标准基础上,设定了与医院功能定位、事业发展需要相适应的岗位任职标准条件;条件注重体现“唯德、唯才、唯实、唯干”的导向和分类评价、择优聘用的原则,突出能够反映专业技术人员临床能力及业绩的评价指标,旨在推动形成导向明确、精准科学、规范有序的人才评价机制。以上述方案为基础,Q医院顺利实施了“双自主”改革后的首次全院专业技术人员竞聘上岗工作,总体程序严格按照《山东省事业单位工作人员竞聘上岗办法》(鲁人社发[2019]39号)执行。

岗位设置层次清晰,动态调整院区及科室间高级职称人员占比。针对自身多院区办医,学科多病区运行,人员配置、调配机制灵敏性不足,制约人才队伍整体效应发挥的问题,在上级批复的岗位总量、结构、比例范围内进一步细化岗位设置方案,创新性地将医疗、药剂、技术岗位具体设置到各院区、科室及病区,明确岗位数量及各级岗位结构比例。岗位竞聘工作以科室为单元组织开展,明确人员上岗病区,确保科室各病区人员职称、年龄等结构相对合理,从而有效优化人员配置与管理模式,实现多院区办医架构下的学科、院区均衡、同质化发展。

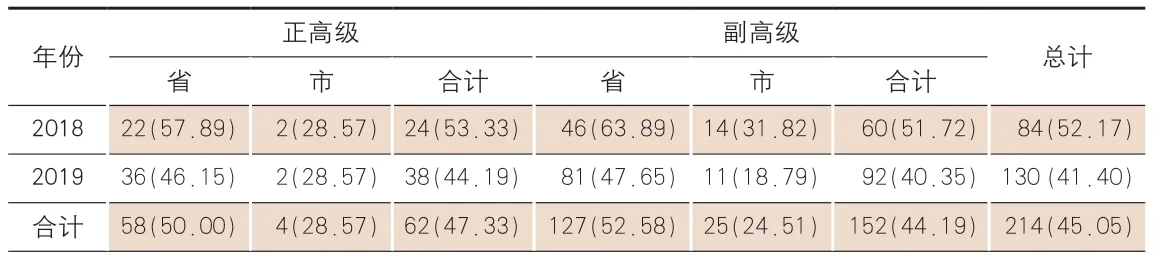

“双自主”改革后晋升高级职称人员岗位聘任情况。表4为Q医院卫生职称“双自主”改革首轮试点期间,即2018—2019年通过卫生高级职称评审人员的岗位聘任情况。就两年整体而言,取得正、副高级职称人员的相应岗位聘任率分别为47.33%、44.19%。

表4 2018—2019年Q 医院“双自主”改革后晋升高级职称人员岗位聘任情况[n(%)]

此外,另有13名优秀卫生专业技术人员突破本人现有职称资格,获聘正、副高级专业技术岗位。

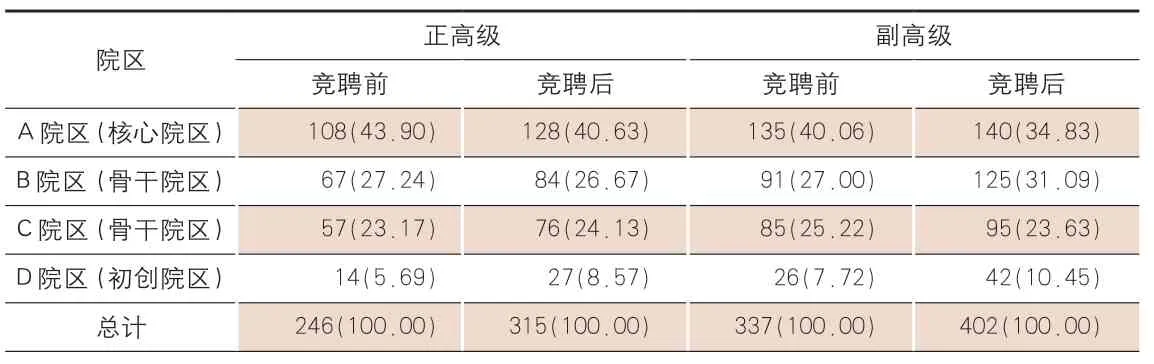

医疗系列高级岗位聘用人员院区分布情况。表5为Q医院竞聘前后医疗岗位高级职称人员院区分布情况。A院区(核心院区)医疗岗位高级职称人员所占比例均下降,D院区(初创院区)高级职称人员所占比例均有所上升,而其余两个骨干院区变化幅度不大。

表5 Q 医院医疗系列高级岗位聘用人员院区分布情况[n(%)]

“双自主”改革取得的成效

“双自主”改革破除了专业技术人员及用人单位的固有观念,卫生专业技术人员只要满足申报基本条件,均可参加职称评审;医院适时组织岗位竞聘,根据专业技术人员实际业绩能力择优选聘,职称只作为聘用参考。此举同时解决了卫生人才只能在单位岗位结构比例内申报职称,“想评不能评”;单位仅可聘任已取得职称的人员,对尚未晋升相应职称但技术能力突出的人才“想用不能用”的问题,人才发展自主权及单位用人自主权得到同步强化。

在“双自主”改革体系中,行业评审与单位评价各有定位,其评价标准呈递进关系。经评审取得卫生高级职称,代表专业技术人员达到了行业通行的基本标准,获得业内认可;作为单位员工,专业技术人员还须达到医院结合自身实际确定的标准条件,才能受聘相应岗位。Q医院综合考虑岗位职责要求和专业技术水平能力,制定了以医务人员医德素养、临床水平、带教能力、业绩贡献和公立医院公益性为导向的各级各类岗位聘用条件,建立了真正契合自身功能定位及事业发展需要的人才评价体系,使专业技术人员学有方向,干有标尺。

“双自主”改革所催生的新型人才评价使用模式,为落实“能者上,庸者下”的动态用人机制奠定了坚实基础。已取得高级职称人员不再高枕无忧,尚未晋升人员也可凭自身能力业绩赢取发展空间。广大卫生专业技术人员充分发挥自身积极性和创造性,不断提升学识水平、锤炼专业技能,在医、教、研工作中屡创佳绩。

医院作为用人单位,严格落实竞聘方案,规范履行竞聘流程,确保竞聘过程公开透明,使竞争上岗工作由“走过场”变为“见真章”。由此既能将符合医院要求、获得群众公认的优秀人才遴选到相应岗位,发挥示范作用;又能在专业技术人员群体中形成相互欣赏尊重、相互学习借鉴、共同公平竞争的良性氛围。同时,医院以优化岗位设置为抓手提高人员配置效率,有效促进学科各病区、医院各院区均衡发展,进一步释放了改革红利。

得益于“双自主”改革的实施,Q医院综合实力稳步提升,现已位居全国三级公立医院绩效考核前20位、复旦《中国医院排行榜》第50余位。

评聘工作的困难和建议

卫生高级职称评聘工作的困难

新形势下,卫生高级职称评聘工作的困难主要包括以下3点。

尽管当前卫生行政部门、医疗机构均已在职称评审及岗位聘任工作中积极关注并体现卫生行业的实践特质,将工作量、工作质量指标纳入标准条件,但指标的精细化程度不足、区分度不高,客观量化环节较为薄弱;对于同类岗位上具有临床、学术等不同优势专长的卫生人才,也未能充分体现评价侧重点。

伴随卫生事业的快速发展,新兴专业、边缘性、交叉性专业不断涌现,但各地区的评审专业设置普遍未能及时更新补充,相关专业人员只能通过就近挂靠等方式参加评审,在评审竞争中成为“弱势群体”。而具有医学专业背景,在医院专职从事职能管理工作的人员,因不具备参评临床系列职称的工作经历与业绩成果,难以晋升卫生高级职称;而国内大部分地区也尚未设置医院管理系列职称,导致其专业技术生涯发展通路不畅。

各地职称评审信息化建设渐成趋势,但受制于信息系统研发水平与卫生高级职称评审工作细致需求之间的差距,为确保评审工作的严谨性,目前职称评审系统多仅用于采集、汇总申报人员基本信息,申报者的各类业绩成果材料仍须以纸质形式呈报,供评委会专家现场评阅,材料收取、呈报、专家评阅、评审后材料退回等各环节相对繁琐。

近年来,Q医院进一步加强人力资源信息系统建设工作,职工可以自主查询并下载职称聘评所需的学历学位、职称、年度考核等电子化信息,新取得的职称资格也可以在人力资源系统中录入、上传、备份,实现多部门之间的信息共享,有效提高医院档案管理人员的工作效率和工作水平;在岗位竞聘工作中,逐步开发使用了竞聘信息系统,在一定程度上提高了竞聘工作效率,但在业绩信息,尤其是临床数据抓取、信息分析比较方面仍有困难。

卫生高级职称评聘工作的建议

卫生职称制度涉及广大卫生专业技术人员的切身利益,政策性强、涉及面广。卫生职称制度改革是促进卫生人才队伍发展,服务健康中国战略的题中应有之义。2021年6月,人力资源和社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出要坚持新时代卫生与健康工作方针,遵循卫生健康行业特点和人才成长规律,以促进人才发展为目标,以科学评价为核心,以品德能力业绩为导向,为科学客观公正评价卫生专业技术人员提供制度保障。

《指导意见》充分考虑到前述问题,就如何破除“四唯”、突出临床实践导向,如何健全评价体系、创新评价机制等方面作出了全面安排。结合《指导意见》相关内容,现提出如下3点建议。

针对卫生行业实践性强的特点,进一步将工作时间、收治病人数量、手术难度等作为申报条件;将诊疗疾病覆盖范围、开展手术或操作的覆盖范围、单病种诊疗例数、平均住院日、次均费用等作为重要指标。实行成果代表作制度,破除唯论文、唯学历、唯奖项、唯“帽子”等倾向。将临床病案、护理案例、卫生标准、技术规范、科普作品等纳入代表作范畴,科学准确评价卫生专业技术人员的执业能力和服务水平。

建立职称评审专业动态调整长效机制,及时增设适应发展需求的新兴专业,并与院校教育、毕业后医学教育和继续医学教育有机衔接,引导相关专业人员找准定位,稳定学科队伍。此外,为了提高卫生管理队伍职业化水平,建议在卫生系列中推广增设卫生管理类技术职务,推动医院长远健康发展。

职称评审主管部门及各单位须进一步充分利用医疗卫生机构信息系统,广泛收集卫生专业技术人员工作量、病案、绩效考核、工作时间等数据,作为职称评聘的重要依据;尽快探索完善职称评聘系统,积极利用信息化手段开展职称申报、职称评审等工作,切实为专业技术人才提供优质高效的人才评价服务。同时,也要注重加强系统安全防护,建立职称评聘诚信管理体系,以确保信息数据的安全性及申报材料的真实性。