传媒艺术政策嬗变理析及发展趋势探析

马林玉 中国传媒大学

一、传媒艺术政策文献概览

(一)“数”说文献

传媒艺术囊括摄影、电视、电影、网络文艺以及数字艺术这五大具有显著的科技性、媒介性、大众性的艺术形式,其作为一个新的学术概念于2010年由中国传媒大学张晶教授提出。由于传媒艺术概念诞生较晚且其形式较为多元复杂,故现阶段政策研究领域内对传媒艺术政策的专门化研究较为稀缺,但鉴于传媒艺术和传媒具有较强的联系性且存在较多的相同特征,笔者选择对“传媒政策”一词在数据库中进行检索,试图通过理析传媒政策的发展轨迹探寻其发展脉络,并于传媒政策的研究脉络中提取传媒艺术政策的发展轨迹及其内在特质。

笔者共泛读了94篇传媒政策相关文献,从中挑选出57篇与传媒政策研究领域契合度较高的文献进行精读与进一步研究。从中发现,传媒政策研究文献主要集中于2012年、2014 年、2015 年、2016 年以及2019 年、2012 年、2014 年及2019年文献数为7篇,2015年及2016年文献数则为6篇,其余年份则在1—4篇浮动,以2篇的数量居多。自2012年开始传媒政策相关文献数量有较大幅度增长,且除2013年以外文献发表数量较为稳定,2012年后年平均文献发表数量为4.89篇,2005—2011年间平均文献发表数量则为1.62篇。文献期刊分布则相较而言比较分散,主要呈现“一超多强众弱”的局面,期刊分布主要以《现代传播》为主,共计发表6篇相关文献,《编辑之友》次之,共发表三篇文献,《传媒》《中国广播电视学刊》《声屏世界》《新闻界》《电视指南》《股市动态分析》《广播与电视技术》《中国电视》则分别发表2篇文献。传媒政策相关文献的研究核心人物则集中于胡智锋、朱虹、王效杰、唐瑞峰等四人,其余作者分布则较为零散,且跨专业跨领域的融合研究占据相当一部分文献。

(二)“述”说文献

传媒,是指以一定科技手段传播信息的载体,又可以指操作、经营传播载体的组织,从制度层面而言,传媒政策实则属于公共政策,是国家机关、政党以及其他政治团体在特定的时期为实现一定社会政治、经济、文化等目标所采取的政治行为或规定的行为准则,是谋略、措施、办法及条例的总称。研究传媒政策离不开对传媒政策发展轨迹的理析,学者们也对我国传媒政策的嬗变有着不同的看法。

陈刚、夏琼认为我国传媒政策的发展轨迹主要分为三个时期,第一个时期为1949—1978年,此时传媒属于宣传工具,扮演耳目喉舌的角色;第二个时期则为1979—1995年,此时传媒肩负着政治稳定和经济建设的目标人物;第三个时期为 1996至今(文献发表时间为 2005 年),传媒则不断积累市场化以及产业化的经验。康燕则认为2009年中国出台的第一部文化产业专项规划《文化产业振兴规划》则是传媒业发展的一个重要时间节点,这项政策的出台使作为文化产业核心领域的传媒业站在了新的起点之上。黄典林则认为2010年国家广电总局下发《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》即一般所谓的“限娱令”则是新时期以来我国传媒行业政策发展的一个重要分界线。张丹阳、卞地诗则认为我国传媒政策的分期可分为以下三个阶段:1978—1989年规范调整期、1990—2003年稳步改革期,2003至今则为快速发展期。郑向荣的观点则和黄典林的观点有相似之处,其认为2013年广电总局下发《关于节俭安全办节目的通知》,在通知中对歌唱选拔类节目实施总量控制分散播出的调控措施,“限歌令”强调价值引领,分类指导总量控制,与此同时内容的监管方式也由播后监管转向播前监控。与张丹阳、卞地诗相似的是,孙宝国也认为2003年是传媒政策发展轨迹中极其重要的一年,从2003年开始,国家广电总局相继出台了促进电影产业发展的政策措施,如《中外合作摄制电影片管理规定》《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》,该举措激活电影流通领域,推进国产影片发行放映,压缩政府审批程序,是传媒政策领域的一大创新。王效杰认为传媒政策在近十余年的发展过程中有着自己独特的脉络,以广电数字化为说明近些年政策层层递进,从2003年的数字化到2005年的双向化到2008年的高清化再到2010年的三网融合,2014年的智能化最终到2016年的媒体融合,传媒政策要求各级别各式样媒体充分做到“你就是我,我就是你”的融合新样态。王杰、何艳珊认为改革开放40年以来,我国文艺政策演变可分为三个阶段,即改革开放初期针对文艺与政治关系进行的文艺政策调整阶段,市场经济条件下为解决文艺作品文化价值与经济价值之矛盾所进行的政策探索阶段,以及新时期针对文艺工作价值的立场问题所进行的文艺政策的文化转向阶段。

与学者对我国传媒艺术政策轨迹演变及历史分期问题众说纷纭的研究景像相异,在传媒艺术政策特质的研究中,众多学者通过对我国传媒政策以及欧美、日韩等国家传媒政策嬗变的研究分析则均持有相对一致的观点。

董天策较为明晰地阐述了传媒艺术政策的特质,即如果把传媒作为理论聚焦的中心,不难发现传媒总是处在三种基本社会力量即政治组织、经济组织与社会公众的“拉力赛”中,不同时代需要以及不同的社会制度共同决定着“拉力赛”的主导力量,从而形成不同的传媒体制。由此不难看出政治性、经济性、公众性是传媒艺术政策重要的发展特征。在我国,电视作为“党的喉舌”具有明显的意识形态导向作用,正如黄典林认为具有最广泛社会影响力的电视媒体作为政治宣传手段、意识形态国家机器、引导社会舆论与协调社会关系的重要渠道其政治属性是经济属性的前提,此时“拉力赛”中政治性为主导力量。而日本、韩国两国在传媒艺术政策制定上则相较而言经济性更为明显,多采用文化资本传媒产业视角,日韩在行业管理、法制建设以及产业培育方面积极制定相关传媒艺术政策,为内容产业的发展提供法律保障。20世纪30年代,欧美等发达国家政府积极介入广播、电视行业,形成强力规制的传媒政策,甚至出现FCC这样强大的专门性规制机构,此时欧美国家传媒政策也以政治性为主导,但随着信息网络的发展,如今公众性在欧美传媒政策的“拉力赛”中占据着更有力的位置。

二、由新制度经济学窥探我国传媒艺术政策本质

新制度经济学理论认为政府介入经济运行的方式共有两种,一种是宏观调控,即由国家作为主体制定和执行宏观政策,直接作用于市场,最终由市场间接影响微观经济主体;另一种是微观规制,即行政机关依据法律法规对微观经济主体的行为进行直接控制并对其进行约束和规范。将新制度经济学政府介入经济运行的两种方式代入到传媒艺术政策领域来看则不难发现,传媒艺术政策的相关出台即宏观调控这一参与方式更受青睐。

在我国传媒艺术的发展过程中,政治性、经济性、公众性这三者间的“拉力赛”往往是政治性处于主导地位,为保证在资本的逐利条件下我国传媒艺术业能够健康快速的发展,国家往往会出台一系列相关政策直接作用于市场。如出台“限歌令”“限娱令”“限薪令”等措施,这些措施通过对传媒事业单位、企业单位以及个人三方主体的规制与约束,从而实现对传媒艺术宏观调控的目标。除此以外,国家还会结合某一特定时期的需要及趋势制定传媒艺术发展规划,引导传媒艺术的发展,如近年来所提出的媒介融合战略。

在我国传媒艺术业发展过程中,相关企事业单位以及受众往往存在有限理性、相关知识不完备的问题,与此同时,传媒艺术市场因其特殊属性以及交易成本的存在也具有竞争不充分的问题,因此传媒业的发展往往也受到多方面的桎梏。而制度,其本意为人类相互交往的规则,可以抑制人际交往中可能出现的任意行为和机会主义行为,使人的行为更可预见,也可以依靠某种惩罚而得以贯彻。与之相应的是国家负责宏观政策的制定某种程度上也可以界定明确各级相关企事业单位在传媒企业“分工”中责任的规则,从而给其以行动目标,与此同时可以用国家权力给出其选择的空间边界,明晰违反规则的代价。传媒艺术业主体往往在面临环境的复杂和不确定性之时,所获得的信息并不完全,其对环境的计算能力和认知能力也十分有限,若在此种情况下国家不利用宏观政策对其发展进行方向性的指导和规制,其发展则有可能会偏离正轨,对文化及意识形态产生负面影响。国家通过制定宏观政策的方式参与传媒艺术产业的运营,一定程度上将传媒艺术业关进了国家权力的笼子中,有助于其健康可控的发展,而这恰好符合我国传媒产业政策的本质:即以政治为基础以经济为目标,以服务广大人民群众为宗旨,以为国家现代化建设奠基础、弘扬文化自信为目标。

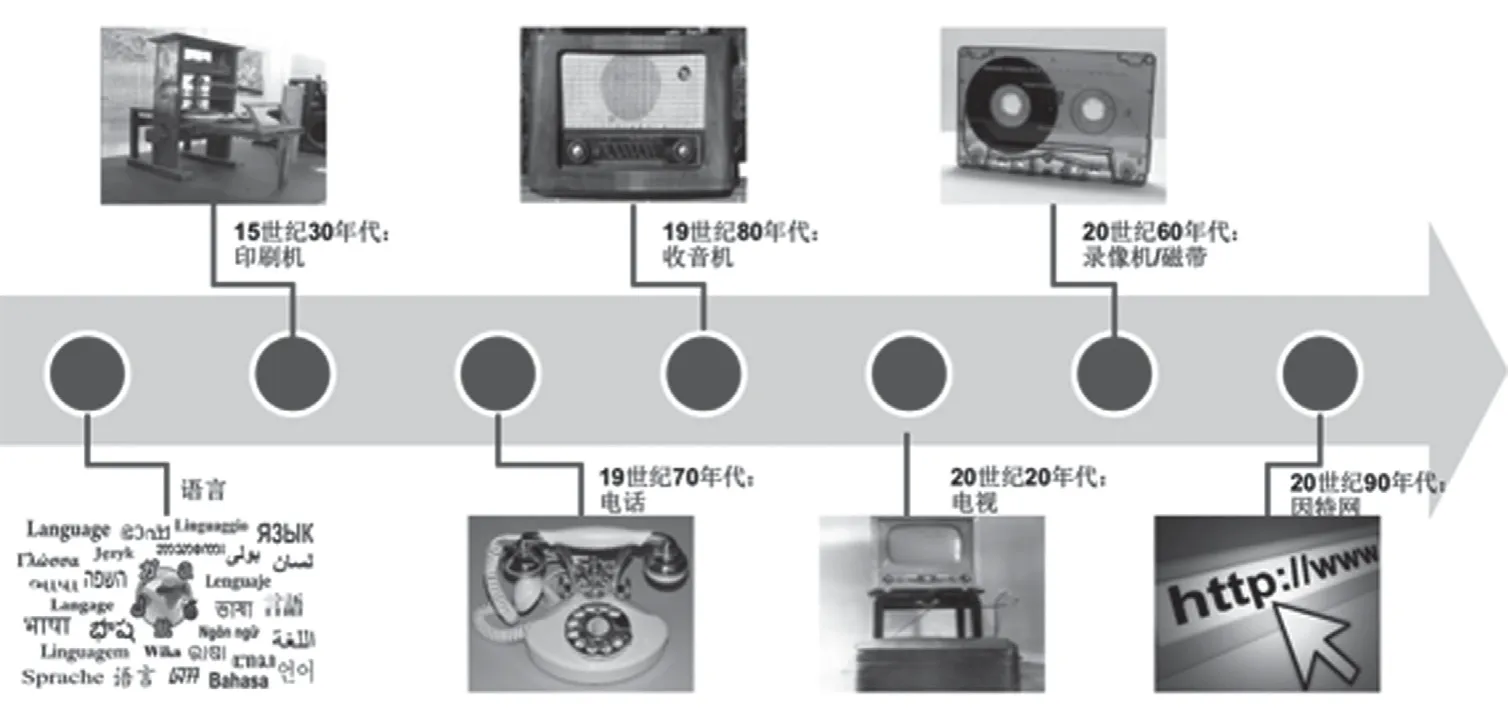

三、试探中国特色传媒艺术政策发展路径

中国传媒艺术政策自20世纪50年代以来至今已有70年的发展历史,从文艺政策到传媒政策再到本文所讨论的传媒艺术政策,其范畴与内涵虽经变化与调整,但其本质却尚未改变。改革开放四十余年,中国特色社会主义深入人心,中国共产党也通过四十余年的实践在多个领域积累了宝贵的经验财富,但随着信息时代的深度与广度不断拓宽,信息存储和分享的边际成本日趋于零(见图1),全球化语境的日益深入国际形势的日趋复杂,传媒艺术政策的制定显得愈来愈重要,其也面临着前所未有的复杂发展路径。

图1 信息交易成本革命沿革

传媒艺术政策制定无疑要为政府为主体,但与此同时管理方式的更新、优化与转变也显得越发重要,作为治理主体的国家也应在传媒艺术政策的制定和实行中强调全民参与协同管理,注重发挥政府、事业单位、企业单位以及个人的不同作用,从而更多的依靠多元化主体共同促进传媒艺术政策的制定与实行,更好地促进传媒艺术业发展中政治性、经济性以及公众性的有机结合,真正做到以政治性为主导,政治性、经济性与公众性相互依存相互促进,优化中国特色传媒艺术政策发展路径,使传媒艺术真正的服务于人民群众,为全面现代化奠下坚实的基础,充分弘扬文化自信。