区域先导产业选择的质量方法与实证研究

丁洋 黄夏伟 梁晓峰

摘 要: 先导产业的培育与发展关系到未来5~10年乃至更长时间我国能否保持经济持续增长和实现产业结构转型升级。本研究界定了先导产业的定义、内涵及主要特征,基于产业选择的逻辑和理论,引入产业发展质量维度评估,提出了区域先导产业选择和培育的质量方法。基于此评估方法,以湖北省制造业细分产业为研究对象,从产业基础能力、技术创新水平、产业发展质量、产业增长潜力等维度实证分析和评估湖北未来重点培育先导产业类别。本研究期望通过积极培育未来先导产业,推动传统优势产业转型升级以化解其产能过剩问题。同时,提出了促进湖北省未来先导产业快速发展的政策建议,可为其他区域的先导产业发展提供参考借鉴和实践价值。

关键词: 区域; 先导产业; 转型升级; 指标体系

一、引言

改革开放以来,我国工业的不断发展主要是依赖低成本要素投入以及技术引进模仿消化,最终实现了工业规模总量的迅速扩大,从而推动经济持续增长,并确立了在全球产业分工体系中的比较优势。要素投入是过去几十年来我国经济增长和企业发展重要的牵引力,然而,随着土地、劳动力、资本与环保等要素成本迅速上升,传统要素拉动效应的衰退已经十分明显,无论是GDP增长率,还是投资,或是行业利润总额,我国的各项经济指标都在由高速增长转向中高速增长。多年的传统要素投资驱动模式经营之下,大量生产的低水平同质化产品带来了普遍性产能过剩,成为我国产业结构升级进入瓶颈期的重要原因之一。受长期积累的低水平重复投资、过度扩张等直接或间接的影响,大部分产业的主导产品市场竞争力与发达国家存在较大的差距,普遍产能过剩的事实表明我国产业发展存在较大的问题。历经长时期的经济快速增长,我国已步入工业化后期,工业化后期的一个突出标志就是产业结构变化,作为一个区域来讲,就是区域产业升级。

党的十九大报告中提出,我国经济发展的基本特征是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。习近平总书记强调,要把重点放在推动产业结构转型升级上,把实体经济做实、做强、做优。实现产业的高质量发展有很多不同的路径与选择,其中较常见的方式就是通过先导产业带动引领,加速推动产业体系的形成。产业结构升级尤其是传统产业向中高端转型升级的重要路径之一就是通过数字技术等先导技术与实体经济融合,依靠先导产业引领,赋能传统产业转型升级,推进供给侧结构性改革。当下,各级地方政府都在加紧打造未来先导产业创新发展的先行区和示范区,已有部分地方政府出台了一系列促进先导产业发展的政策与规划,并且选定了重点发展的产业领域,先导产业在很多地方成為政府规划、产业政策领域的对象,北京、上海、杭州、沈阳等城市已发布未来产业培育和发展政策规划。然而,从产业选择实践来看,先导概念更多的来自于地方政府的产业发展实践,先导产业的基本理论和产业特征尚不明确,更多的是政府规定。对于先导产业的界定,虽然学者们已有一些研究与探讨,这些研究从不同方面揭示了先导产业的理论基础与基本特点,但是并未达成一致。余东华认为,先导产业就是以新一代信息技术、新材料、新能源、生物技术等为代表的前瞻性新兴产业(余东华,2020),赵剑波提出先导产业就是以互联网、大数据、人工智能为代表的新产业形式(赵剑波,2021)。要准确理解先导产业的内涵与特征,需要界定未来先导产业的定义、内涵和它的主要特征,同时根据产业选择理论,对相关产业发展是否符合先导产业的基本理论进行验证。

此外,产业的选择与发展是与区域有关的,产业的选择与确定最终要落脚到具体的研究区域。同样,先导产业的选择也离不开区域自身的要素禀赋、区位条件等客观因素,从当前先导产业选择和培育布局来看,地方政府在产业选择上大部分与国家战略性新兴产业规划高度重构,产业选择导向与重点领域脱离了区域已有的优势产业基础,同质化竞争下的地区产业结构趋同化引发资源错配,产业选择脱离区域发展现状呈现出固化特性,导致政府产业政策的效能降低和资源要素的重大浪费(罗晓辉、胡珑瑛、万丛颖,2018)。“十三五”以来,湖北省虽然保持着较好的经济发展势头,但产业的市场规模和辐射带动能力优势相对下降。尤其是此次新冠肺炎疫情冲击之下,2020年湖北省一季度的GDP比上年同期下降39.2%,汽车、电气机械、通用设备传统优势产业增加值分别下降了56%、62.4%和59.9%。未来如何通过把握产业选择的基本理论,培育湖北未来先导产业,对拓展传统产业新业态空间,有效对冲传统产业产能过剩,推动经济高质量发展具有十分重要的理论和现实意义。

二、文献分析

产业选择有很多种理论方法。在不同的区域研究范式下,国外对产业选择已经形成了比较完善的理论,关于产业的选择基准和方法,已有大量文献。赫希曼提出了产业选择的关联度基准(Hirschman,1991),该理论认为政府应鼓励和支持关联度强、带动效应显著的产业优先发展。Rostow提出主导产业扩散效应理论 (Rostow, 2000),认为主导产业通过产业间的回顾效应、旁侧效应以及前向效应扩散到其他产业,从而推动产业结构优化与升级。日本经济学家筱原三代平提出了主导产业的选择应依据产业收入弹性系数与生产率上升率这两条基准原则(筱原三代平,1957),为主导产业的选择提供了可操作、可执行的方法。

在产业发展路径方面,国内外的研究主要集中在以下三个方面。一是基于产业的比较优势路径。Trajtenberg Manuel认为国家或地区应依据各自的比较优势,选择带动力强、对经济社会的发展意义重大的产业,最终形成具备本地特色和国际优势的产业结构(Trajtenberg Manuel,1990)。林毅夫等人提出发展中国家应该选择与其比较优势相符合的产业和技术结构,以快速实现要素禀赋结构升级迭代(林毅夫、蔡昉、李周,1999)。张其仔提出产业升级演化路径由一国的比较优势所决定,不同的国家由于当下产业结构的特点和优势不同,未来的产业结构变迁路径就会有所区别(张其仔,2008)。比较优势并非一成不变,未来产业发展是随着物质资本和人力资本的积累而演进且不断更新升级的,每一个时点有不同的要素禀赋,与该时点要素禀赋相匹配的产业结构就是最优的增长模式。

二是基于竞争政策的区域产业内生发展路径。产业的发展与革新原本是技术进步和市场竞争共同推进的结果,基于技术创新水平差异是决定产业竞争优势的主要因素。产业的竞争力越强大,对经济社会发展就会有越重大的影响,产业的竞争力应是区域产业发展选择的重要依据(Michael Kremer,1993)。内生增长发展从产业的微观主体企业视角出发,大量关于企业技术进步与结构升级的研究(Aghion, P.和Howitt, P.,1992; Cozzi, G.,2007; 许庆瑞、吴晓波,1991; 黄茂兴、李军军,2009) 已构建了很多影响广泛而深远的理论模型,探讨企业在市场竞争中为了维持科技优势,不断提升技术研发强度以提高产品质量。此外,企业技术水平的提升对劳动力要素的投入具有一定程度的替代作用, 即技术创新已成为劳动力成本上升与企业绩效增长中的关键因素,通过技术进步强化在市场中的竞争优势, 实现内生持续性增长,从而带动整个行业的快速升级发展。此外,周黎安等人从政府区域竞争的角度提出了对中国区域经济发展的经典解释——政府的分权包干与官员的晋升激励(周黎安,2007) 。通过GDP锦标赛制度,将产业发展作为衡量官员晋升的重要指标,刺激相同行政层级政府官员的互相竞争,使其更偏向于根据区域资源比较优势选择发展典型特色产业。

三是基于产业政策的外推路径。关于产业政策有效性的讨论,国内经济学家张维迎和林毅夫就产业政策是否有效的问题有过激烈的争论,学术界一直存在较大争议(韩永辉、黄亮雄、王贤彬,2017),产业政策的有效性并没有达成广泛共识的结论(侯方宇、杨瑞龙,2019)。其中,一类视角是直接讨论竞争性与干预性政策对产业发展的作用和改变,Aghion研究发现,当政策自身更具有竞争属性,或以更具竞争力的产业体系作为实施对象时,产业政策效果明显(Aghion P.等,2015),市场不是万能的,产业发展常会面对外部效应、信息不对称等问题,导致投资过度或相对不足( Hausmann和Rodrik,2003),政府合理的产业政策有助于引领产业技术变革方向,促进市场竞争,提升产业的创新效率(Peters等,2012)。东亚经济奇迹本身就是对产业政策“有效论”的最大回应与支持,实行产业政策并不是东亚国家的专属,Harris检查并验证了加拿大在1870-1913年期间的产业政策绩效,认为保护性关税政策明显提升了受保护产业的总产出和规模效益(Haris R.等,2015)。另一类是基于干预性产业政策视角,Beason等通过对日本13个部门的样本研究总结认为,受到产业政策保护的部门产业,其经济绩效相对于不受保护部门反而较差(Richard Beason和David E. Weinstein,1996)。Maloney等人认为,政府受认知水平的限制、追求短期绩效、信息不对称与激励扭曲是产业政策失灵的重要原因(Maloney W.和G. Nayyar,2018) ,江小涓根据公共选择理论分析认为,产业政策制定与实施主体不具备推动产业结构转型调整的愿景和能力,使得产业政策运行容易失效(江小涓,1993) 。

国外完善的产业选择和发展理论可以为区域先导产业选择与发展提供一定的理论依据及借鉴。但是产业选择与发展理论本身撇开了诸多要素而抽象出的模型局限性也十分明显,现有理论在现实解释力和指导性方面仍存在不足。总体而言,现有文献关于产业发展理论研究实际上都面临着一个共性的问题,即产业与产业之间缺乏互相关联、互为存在的内在联系,产业的过去和现在之间没有关联。产业之间以各种投入品和产出品为连接纽带,任何一个行业生产的产品,都会为其他行业的生产提供投入要素,可以说几乎没有脱离传统产业和新兴产业的先导产业。传统产业有着巨大的市场需求,可为先导产业提供人才、装备和市场,新兴产业以生物技术、信息技术、新材料技术等高新技术的赋能引领,推动传统产业向智能化、数字化等新业态新模式转型,提升产业附加值和运营效率,为市场提供新的使用价值和功能。区域先导产业的发展离不开传统产业的市场基石以及新兴产业的技术赋能,尤其要注重产业之间的关联性。

三、先导产业选择与培育理论分析

当前,产业选择与培育已有很多理论与方法,纵观产业选择和发展理论,由于受地域、时间、要素等诸多方面的限制,不管是主导部门理论、产业关联度基准还是筱原两基准理论都有其边界约束。现有文献研究重点集中在主导产业或者新兴产业选择上,在先导产业选择理论和方法方面存在一定的局限性,随着中国经济进入由高速度增长转向为高质量发展的新时代,中国产业发展战略的重点转向产业质量能力提升,因此,先导产业发展研究的核心应该落脚到产业发展质量上。现有文献研究集中在主导产业或者新兴产业选择上,单独研究某一维度或者某一行業的选择难以涵盖产业发展质量全部内容,无法度量不同细分行业之间发展质量的差异。本文在明确界定先导产业发展质量内涵的基础上,进一步涵盖制造业各细分行业,通过引入先导技术赋能传统产业的质量维度,注重产业之间的关联性,从区域和行业发展质量的双重视角考察湖北制造业发展质量水平和特征,构建了先导产业发展质量的指标选择体系,为科学选择湖北未来先导产业高质量发展提供理论依据。

要科学地选择湖北省未来的先导产业,关键要把握三个基本逻辑:一是只有实体经济才能支撑大规模的产业容量,发挥现有产业的基础能力, 先导产业不是空穴来风和无源之水,是建立在现有产业的基础之上,需具备一定的产业基础能力;二是先导产业是满足消费者未来的需求变化,尤其是对高质量产品消费的需求。先导产业从本质上来讲,就是对未来消费需求的把握,我国未来消费需求最大的趋势就是消费升级;三是先导产业除了由新技术带来的新兴产业外,更多的是利用新科技和新技术对传统产业的赋能。先导产业是与新的技术创新和科技创新紧密相连的产业发展模式,会循着两个方向发展:一是以数字化、人工智能等为代表的信息技术创新驱动,科技与技术创新形成了新的产业业态。另一个方向更为重要,科技与技术创新在传统领域的深度与广泛应用,驱动传统产业本身及其关联产业快速发展,最终实现传统产业结构调整与升级换代。

根据先导产业选择的基本逻辑,先导产业通过高新技术扩散的溢出效应,驱动赋能消费升级下的重点传统产业,推动传统产业的结构优化与转型升级,从而推动区域产业的高质量发展。依靠高新技术的创新驱动与确定性消费升级趋势下的重点传统产业融合发展才是未来的先导产业。先导产业的核心内涵在于技术层面和产业层面的先导引领。从技术层面来看,先导产业先导的含义在于高新技术的引领,相较于其他产业拥有更强的技术推动作用,其技术联带功能强。依靠网络化、信息化、智能化等高新技术驱动的先导性,带动先导产业本身以及关联产业的持续增长,使其在未来市场竞争中能够保持优势。从产业层面来看,先导产业发展核心还是要立足于具体的产业,对于产业发展而言,还是要从产业规模、科技创新、经济效益、产业发展潜力等层面来进行评价。先导产业具有以下主要特征:一是以信息技术、网络技术、生物技术等为代表的高新技术广泛应用。产业变革的力量始于技术创新,培育新的增长级离不开高新技术的产业化推动。二是产业发展源于传统产业的消费升级。随着我国人均GDP突破1万美元,消费需求向差异化、个性化、多元化升级,消费升级对产业结构变化产生直接影响,推动传统产业的持续发展与转型升级,有着庞大市场需求的传统产业可为先导产业的快速发展提供无可比拟的市场空间;三是产业的带动力、技术联带功能强。先导产业代表着技术发展和产业演进的方向,本身蕴含着巨大的发展潜能,能够推动传统产业技术升级和产业结构升级。

从先导产业赋能传统产业高质量发展而言,衡量产业高质量发展的重要标志之一就是产品的销量,因此,必须有强大的市场容量的产业才能成为先导产业。同时,产业选择的理论和方法又是相通的,在选择区域先导产业时,不考虑区域的资源空间分布与产业发展现状等因素,脱离区域资源要素禀赋得到的结论将是没有实际意义的。综合以上分析研究认为,湖北省未来先导产业选择与培育的基本准则如下:

首先,产业基础能力和市场容量是先导产业快速发展的必要条件。先导产业的选择要与区域资源优势、区位优势等保持一致,只有这样才能够将产业发展融入区域经济整体发展中,应充分考虑到现有的产业基础能力,需具备一定的规模和竞争优势基础,不能凭空构建一个没有发展基础的先导产业。一般而言,较完备的产业体系、较强的产业配套能力、完善而高效的生产服务体系是未来先导产业发展的基础。同时,大部分先导技术的产业化应用事实也表明,有着庞大市场潜力和市场空间的传统产业是先导技术的产业化应用与发展的根基,先导产业的快速发展是建立在对传统产业升级改造的基础上。先导产业的发展迫切需要传统产业利用先导技术成果对其原有的低水平技术进行升级改造,推动产业的技术升级与结构优化,没有传统产业对先导技术的吸纳,难以支撑先导技术的产业化应用推广与扩散,更不可能有效地促进先导产业形成强大的市场容量。因此,先导产业的选择源于优势传统行业,但传统优势产业通过先导技术的赋能与运用,转型升级形成了产业发展的新业态、新模式。

其次,先导产业依靠先导技术赋能驱动形成竞争优势。先导产业发展必须是面向未来的,其核心因素是技术的创新驱动。从技术发展趋势来看,未来以基因为代表的生物技术、以纳米为代表的新材料技术和以大数据为代表的信息技术驱动制造业向数字化、智能化转型(金碚,2014),因此,先导产业的发展必须与以生物技术、信息技术、新材料技术等为代表的高新技术关联形成竞争优势。从国内外产业发展实践看,高新技术若不能真正赋能结合具体的产业,不能帮助产业提质增效,技术再先进也无法实现其价值。先导技术赋能某一具体产业,其价值来自产业的提质增效。产业借助先导技术的赋能对自身进行整合,实现其结构调整与升级换代,而通过先导技术的应用,使先导技术拥有了坚实的产业载体支撑,驱动先导产业本身及其关联的产业快速发展,最终通过最大化发挥先导技术的引领实现对产业的价值增量。

再次,先导产业赋能传统产业高质量发展根本在于提升产业发展绩效。产业高质量发展的核心是产业结构升级,涵盖了现有产业结构的调整、改变、更替等质量上的变化,并且主要以结构优化为发展方向。从宏观上来看,产业结构优化在于经济增长方式的转变,从劳动密集型产业向知识密集型、资本密集型产业转变,从中观上来看,产业升级主要是整个行业生产效率、技术水平、管理能力等提高到一个新的层次,形成了更高级的产业结构,主要体现在产业可持续增长,产业规模效益逐步增长,产业各个分行业对经济增长的贡献率逐步提升。从微观上来看,行业内的企业经过技术迭代、产品质量与生产效率提升、产业链整合实现企业的结构升级。无论是宏观、中观还是微观,产业结构内部各不同要素的配置关系,生產率提高只是产业整体绩效提升以及产品附加值提高的途径与手段,产业整体绩效提升以及产品附加值的提高才是产业结构优化升级的核心和灵魂。

四、未来先导产业选择与实证分析

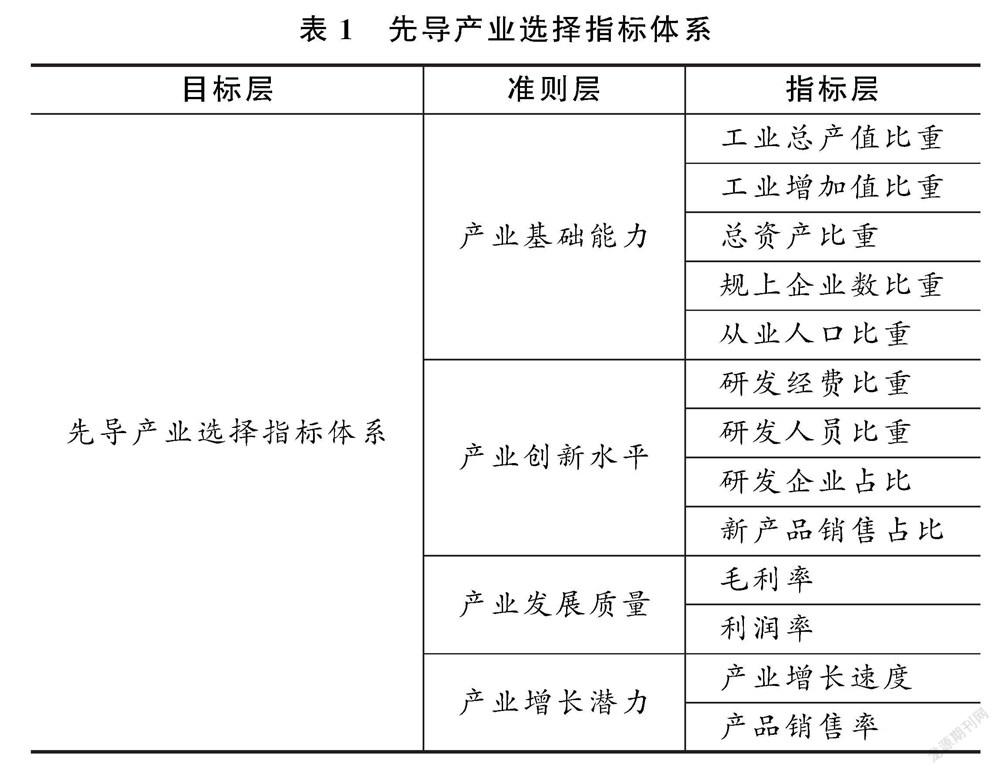

构建了区域先导产业选择与培育的基本理论,在实践中如何以理论为指导选择区域先导产业呢?需要借助具体的指标来甄别。区域先导产业选择不是简单的凭借一两个指标,先导产业选择及其评价体系构建是一个复杂的系统性问题,因此,要根据先导产业选择与培育基本理论构建先导产业选择的指标体系。先导产业的选择与区域发展水平有关,考虑到不同行业的异质性以及数据的可获得性,文中指标体系的构建以湖北省国民经济行业分类中制造业行业进行分析。

(一)指标体系构建

本文认为先导产业高质量发展指标体系应当具有简明性和可得性。少数几个关键指标能够反映特定层面的关键因素,过多的冗余指标会使核心指标的影响减弱,导致指标之间的相关性过高,不利于权重的确定。区域主导产业选择的因素很多,如何对其进行高度抽象和概括,并从中抓住最本质的东西,是设计指标体系的关键。基于先导产业的选择与培育的理论分析,结合其内涵及主要特征构建了先导产业高质量发展指标体系,提出了湖北先导产业选择的四个基准。

1.产业基础能力

产业基础能力反映了区域的要素禀赋及产业发展阶段特性,不同区域推进先导产业发展的路径由于区域资源禀赋、产业布局、人口结构等方面的差别,先导产业选择上具有异质性。作为区域先导产业,其发展与增长是建立在现有产业的基础之上,传统的优势产业为先导产业的发展提供了庞大的市场容量,巨大的市场容量可以形成巨大的生产规模,获得规模效益。工业总产值比重、工业增加值比重、总资产比重、从业人口比重等常规指标反映了产业的规模基础(胡建绩、张锦,2009),同时,衡量产业高质量发展的突出指标之一就是支撑行业发展的企业数量,尤其是规上企业的数量占比,规上企业的数量占比指标衡量了现有产业发展的竞争能力。

2.技术创新水平

技术创新反映了推动产业可持续性发展的源动力,技术创新促进产业发展的主要逻辑在于通过要素使用效率的提升,拓展企业经济活动边界,促进产业结构升级,使产业持续保持竞争力。先导产业的高质量发展主要通过先导技术的引领创新和技术进步加以实现,产业结构升级是建立在技术创新基础之上。技术创新及其发展趋势决定了未来产业体现的演化方向,成为产业高质量发展最直接的动力。反映技术创新水平的测度指标很多,由于数据的可得性以及便捷性,文中从研发强度、研发人员占比以及新产品销售占比等进行测度(张涛,2020),将科技经费和人才的要素驱动反映到科技创新主体中。

3.产业发展质量

产业发展质量反映了产业发展的质量和效益两个层面。从质量层面上来看,是指整个产业的调整、更替、演化等结构上的改变,核心在于产业结构升级优化,从效益层面来看,就是生产产品过程中生产效率、产业链绩效以等产业内部要素配置能力的提高,最终都反映在产业发展绩效上。于先导产业而言,无论是产业的质量和效益,最终都是通过产品的销售反映在其盈利状况之上,毛利率和利润率就是反映产业发展质量很重要的结果指标,直接反映了行业的盈利能力与成本控制水平。

4.产业增长潜力

产业增长潜力反映了先导产业进步的方向,代表未来产业的发展前景。先导产业由于其潜在技术水平先进、市场扩张能力强大,是区域产业质量升级演进的一个重要环节。从先导产业赋能传统产业高质量发展而言,产业发展增速反映了先导产业的增长潜力,产品销售率反映其市场扩张能力,是衡量产业增长潜力的一个很重要的质量维度指标。

由于不同行业的异质性差别,为保证指标选取以及权重计算的科学性,根据产业选择与培育的理论与方法,按照区域特点出发本文重点从产业基础能力、产业创新水平、产业发展质量、产业增长潜力等维度设计了一组先导产业评价指标。根据客观性、科学性、可行性、稳定性等指标选择原则,本文选择的测度先导产业选择指标体系见表1。

(二)数据来源与评价方法

文中选取了湖北国民经济行业最具代表性的制造业行业进行了分析,数据来源于《中国统计年鉴》(2016-2019)、《湖北省统计年鉴》(2016-2019)、《中国工业统计年鉴》(2017)。要选择出先导产业,首先要对现有产业进行分类,产业分类方法按照《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)的界定,另外,由于统计口径的改变以及部分年份数据资料的缺失,其他制造业和金属制品、机械和设备修理业不包含在选取的产业范围。

根据表1构建的先导产业选择指标体系,利用主成分分析法就各不同层级指标进行计算赋权。

(三)先导产业选择评价实证研究

1.湖北制造业各分行业主成分分析

上述先导产业的选择基准构成了区域先导产业高质量发展评价的维度指标,反映各准则层的指标层构成了其中的二级指标。根据各指标層在先导产业选择中的重要程度,需要进一步明确各指标的权重。本文利用主成分分析法,通过建立数学模型,确定了准则层与指标层各因子的权重。

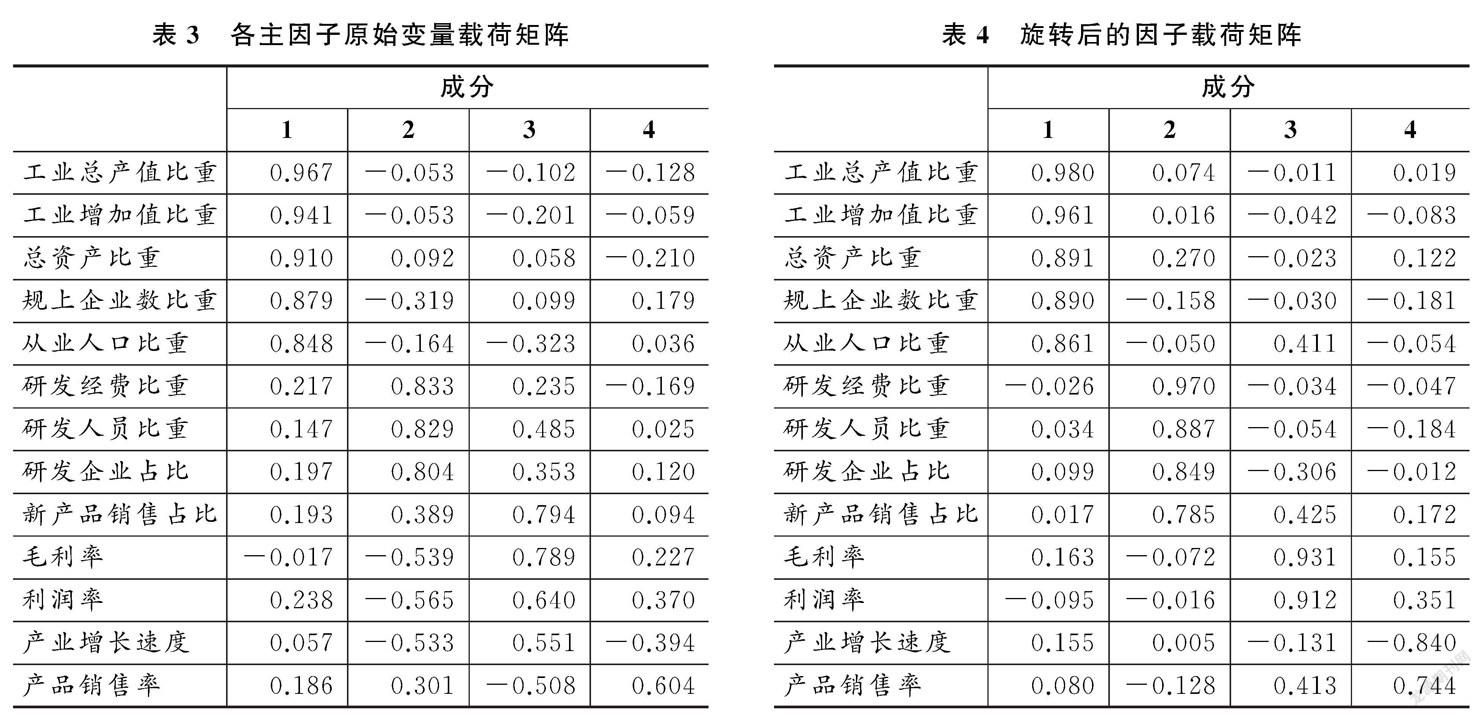

利用SPSS软件进行主因子统计分析,依据特征根大于0.7的准则,对变量数为13,样本容量为29的一组数据进行研究分析。计算结果显示综合因子为4个,累积贡献率为87.31%。各主因子对应特征根及方差贡献率见表2,各主因子对应原始变量载荷矩阵见表3。

由于表3中各主因子在原始变量上的载荷值分析解释不足,经过5次因子旋转,进一步的因子旋转(选用方差极大正交旋转)分析后得到旋转后因子载荷矩阵,见表4。分析旋转后因子载荷矩阵,可深入考察各主因子的经济含义及其与关键指标之间的相互影响与数量关系。

2.权系数确定与评价模型构建

按照各主因子对应特征根及方差贡献率λi(λi=ki ∑4i=1ki,其中ki为第i个主因子所对应的特征根,i=1,2,3,4),以及旋转后各因子内部主要指标的载荷矩阵,构建区域先导产业选择的综合评价模型:

Fj=λ1F1j+λ2F2j+λ3F3j+λ4F4j

式中,Fj(j=1,2,3,…,29)为第j个细分产业的综合得分,该综合得分依据各主因子内部主要指标的载荷系数运算得出。

3.先导产业选择评价综合得分

按照先导产业选择的综合评价模型,计算出湖北省制造业各产业的综合得分及位次,见表5。从表中可以看出,湖北先导产业选择的排序结果为:汽车制造业、烟草制品业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业排最前列,其次为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业,再次为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。

综合上述的定量评价分析,结合先导产业质量维度选择方法,对表5湖北省制造业各产业的综合得分及位次,按照规上企业数比重、研发经费比重、毛利率、产业发展增速等反映先导产业发展质量特征进行聚类分析,见表6。

根据制造业各产业聚类分析,考虑烟草制品业属于国家专卖配额,并非完全市场竞争,故而烟草制品业未列入先导产业发展中,以下制造业细分产业应成为湖北省未来一段时期的先导产业:

以新材料、节能技术为主的绿色环保产业。主要包括汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业。节能技术和新材料的应用,驱动传统产业本身及其关联的产业快速发展,催生出如新能源汽车产业、新型功能性材料产业,实现传统优势产业结构调整与升级换代。

(2)以互联网、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术产业。主要包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。高新技术推动信息技术产业不断更迭发展并渗透到相关产业,推动传统装备制造业过程控制智能化、装备制造数控化、加工制造自动化,从而实现产业的提质增效。

(3)以基因工程技术为主的生物医药产业,主要包括医药制造业。医药制造业是典型的运用现代尖端生物技术的产业,通过融合了生物技术、信息技术等手段开展研究及制造产品,利用互联网技术搜集反馈不同消费者的需求,进而改造产品的品质、特性以提供满足消费者需求的高附加值商品。

五、结论与政策建议

(一)结论

选择和培育湖北省未来先导产业的主要目的是确定未来5~10年乃至更长时期内,湖北省应优先发展的产业,培养推动产业增长的持续动能。

基于先导产业定义、内涵及其主要特征,根据先导产业选择与培育的基本理论,引入产业发展质量维度构建先导产业选择指标体系,结合湖北省传统制造业优势产业特色与产业质量选择方法,通过对产业基础能力、产业创新水平、产业发展质量、产业增长潜力等维度进行实证分析和检验,以湖北省制造业各细分产业为研究对象,综合评估确定以新材料、节能技术为主的绿色环保产业、以互联网、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术产业、以基因工程技术为主的生物医药产业为湖北省未来先导产业。

(二) 政策建议

产业结构的转型和升级离不开政府与市场的共同协作,这两者的实现需要有“有效的市场”和“有为的政府”的共同作用(林毅夫,2017)。在世界范围内政府广泛通过产业政策促进产业结构调整与转型升级,这是不争的事实,无论是美国、德国、日本等发达国家,还是巴西、南非等发展中国家,政府在某一特定时期通过出口补贴、税收优惠及信贷融资等政策手段支持引导特定的产业发展。

在先导产业选择和培育的过程中,要结合湖北省在资源禀赋、产业基础、人力资源等方面的区域比较优势,在产业的技术路线与工艺选择上,应充分发挥市场竞争的主导作用,避免政府的产业政策干预和替代市场,而在确定性的产业领域,政府设计得当的产业政策能够发挥巨大的作用,能够促进未来先导产业崛起成长。建议湖北省政府通过出台以竞争为导向的产业政策,促进湖北未来先导产业的快速发展。

一是要大力下功夫将湖北的科技优势转化成产业的技术研发优势。湖北的教育结构和人才结构偏重于理论化,科技成果离产业化应用有较大差距,对产业支撑作用很小,而产业发展更需要以技术为导向,要真正地下功夫,推进具有基础应用研究、应用开发研究、产品转型研究等多个层次的产学研协同攻关。先导技术的开发都需要克服市场的不确定性风险、外部效应和协调等一系列问题,建议省政府推动以骨干企业为主体,对接相关科研院所,联合相关配套企业,组建“产学研”联盟促进技术攻关和市场化发展,承担技术创新产业化中的巨大风险,在技术研发应用上尤其是在新一代信息技术、生物工程、互联网技术等基础研究领域真正将湖北的科技优势转化成产业的技术研发应用优势,最终形成产业竞争优势。

二是要更大力度的推进湖北的人才工程。人才资源对先导产业的发展至关重要,具有知识密集型和技术密集型的特点的先导产业代表着未来产业发展的方向,更是带动其他产业发展的先导力量。先导产业的快速发展要依托人才资源的先发优势,推进人才资源与产业发展充分融合。建议省政府一方面通过进一步加大百万大学生留汉创业就业工程,加大留汉大学生就业创业的补贴力度等,对优秀人才给予专项资助、储备培养、平台支撑、发展激励等支持;另一方面,通过建立先导产业的孵化空间,包括试验场所、中试基地、检测平台,鼓励现有制造业大型企业的优秀人才离开原有公司创业创新,尽快让其渡过创业早期重资产投资的“风险期”,共同培育做强这些创业人才所熟知的行业。

三是要围绕未来先导产业打造具有整体竞争优势的产业集群。基于先导产业已有了一定的市场控制力,未来要进一步保持市场优势,建议省政府一方面发挥产业龙头企业的引领和协同带动效应,策划建设品牌工业园,引进配套企业,培育园区产业链;另一方面,对引进外来企业应有明确的政策引导和约束,必须将销售品牌总部、研发总部和税收结算中心放在湖北,并给予其更大力度的支持以完善上、中、下游产品间的产业链配套,通过打造庞大的产业集群,形成规模化产业集群优势。

四是要大力加强新型基础设施的建设,突破性的发展新型基础设施。先导产业是面向未来的产业,未来产业的发展离不开信息化、数字化、智能化等先导技术的强力支撑。先导技术赋能传统产业,需要行业整体智能化水平的提升。随着大数据、人工智能等先导技术与传统产业深度融合,将有力推进传统产业转型升级。因此,有必要推进智能化信息基础设施建设,提升传统基础设施智能化水平。建议省政府通过完善基于工业互联网、数据网络、工业制造的操作系统等基础设施,尤其是要大力发展5G基础设施,特别是省会城市武汉,要加快实现城市的智能化,以数据资源为要素更加精准地优化生产和服务资源配置,促进产业的转型升级。

五是要大力地突破性地发展营商环境。政府虽然无法判断先导产业的发展前景,不能代替市场选择产品、技术和工艺,但可以通过资本市场实现资源优化配置和制度创新,促进产业结构升级。以中小企业融资为例,企业要在多层次资本市场获得更多的融资,政府通过推动构建区域性的场外交易市场、券商柜台市场,使更多中小型企业能与直接融资市场对接,可为企业提供优质的服务和实质性的帮助。建议省政府未来要持续在湖北的资本市场上优化融资结构、提高直接融資规模上下功夫,大力突破性推动企业证券债权融资,切实降低企业的融资成本,倾力打造全国最优融资营商环境,服务未来先导产业发展。

參考文献:

[1] [美]赫希曼,1991:《经济发展战略》,经济科学出版社。

[2] 侯方宇、杨瑞龙, 2019:《产业政策有效性研究评述》,《经济学动态》第10期。

[3] 胡建绩、张锦,2009:《基于产业发展的主导产业选择研究》,《产业经济研究》第4期。

[4] 黄茂兴、李军军,2009:《技术选择、产业结构升级与经济增长经济研究》,《经济研究》第7期。

[5] 韩永辉、黄亮雄、王贤彬,2017:《产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验》,《经济研究》第8期。

[6] 金碚,2014:《工业的使命和价值——中国产业转型升级的理论逻辑》,《中国工业经济》第9期。

[7] 江小涓,1993:《中国推行产业政策中的公共选择问题》,《经济研究》第6期。

[8] 罗晓辉、胡珑瑛、万丛颖,2018:《结构趋同与“优势企业扶持”政策的创新激励效应——来自于地方政府同质化竞争的解释》,《管理世界》第12期。

[9] 林毅夫,2017:《产业政策与我国经济的发展:新结构经济学的视角》,《复旦学报(社会科学版)》第2期。

[10] 林毅夫、蔡昉、李周,1999:《比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释》,《中国社会科学》第5期。

[11] [美]罗斯托,2000:《经济成长的阶段》,中国社会科学出版社。

[12] [日]筱原三代平,1957:《产业制造的投资分配》,一桥大学经济研究。

[13] 许庆瑞、吴晓波,1991:《技术创新、劳动生产率与产业结构》,《中国工业经济研究》第12期。

[14] 余东华,2020:《“十四五”期间我国未来产业的培育与发展研究》,《天津社会科学》第3期。

[15] 赵剑波,2021:《“三大效应”加速未来产业涌现》,《清华管理评论》第1~2期。

[16] 周黎安,2007:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》第7期。

[17] 张其仔,2008:《比较优势的演化与中国产业升级路径的选择》,《中国工业经济》第9期。

[18] 张涛,2020:《高质量发展的理论阐释及测度方法研究》,《数量经济技术经济研究》第5期。

[19] Aghion, P. and Howitt, P.,1992, A Model of Growth Through Creative. Destruction, Econometrical, 60(2): 323-351.

[20] Aghion,P.et al.,2015,Industrial policy and competition, American Economic. Journal: Macroeconomics,7(4):1-32.

[21] Cozzi, G.,2007, Self-fulfilling Prophecies in the Quality Ladders Economy, Journal of Development Economics, 84(1): 445-464.

[22] Hausmann,R.and Rodrik,D.,2003,Economic Development as Self-discovery,Journal of Development Economics,72 (2) :603-633.

[23] Haris,R.et al.,2015,Protecting infant industries: Canadian manufacturing and the national policy,1870-1913,Explorations in Economic History,56:15-31.

[24] Michael Kremer,1993, Population Growth and Technological Change: One Million. BC. to 1990, The Quarterly Journal of Economics, (3): 681-716.

[25] Maloney,W. and G. Nayyar,2018, Industrial policy,information and government. capacity. World Bank Research Observer, 33(2):189-217.

[26] Peters,M.,Schneider,M.,Griesshaber,T.,and Hoffmann,V. H.,2012,The Impact of Technology-Push and Demand-PullPolicies On Technical Change-Does the Locus of Policies Matter?,Research Policy,41(8) : 1296-1308.

[27] Richard Beason and David E. Weinstein, 1996, Growth, economics of scale and targeting in Japan, The Review of Economics and Statistics, 78(05):226-295.

[28] Trajtenberg Manuel. Product Innovations,1990, Price Indices and The Measurement of Economic Performance, NBER Working Paper No.3261. Cambridge, MA.

The Quality Method and the Empirical Study on the Selection of Regional Leading Industry —Taking the Manufacturing Industries in Hubei Province as an Example

Ding Yang, Huang Xiawei and Liang Xiaofeng

(Institute of Quality Development Strategy, Wuhan University ;Macro Quality Management Coordination Center of Hubei Province; Competition Policy Economy Quality Development Research Center)

Abstract: The cultivation and development of leading industries is related to the issue whether China can maintain a sustained economic growth and realize its objective of transforming and upgrading its industrial structure in the next five to ten years or in an even longer period. Based on the logic and theory of industrial selection, this paper introduces the quality dimension evaluation of industry development, putting forward the quality method for the selection and cultivation of regional leading industries. Based on this evaluation method, the leading industry selection index system is constructed with the advantageous manufacturing industries in Hubei Province as the research objects. The paper then makes an empirical analysis and verification of the leading industries in Hubei Province from the four aspects of industrial basic ability, technological innovation level, industrial development quality and industrial growth potential. This study is hoped to be able to handle the problem of overcapacity by actively cultivating future leading industries and promoting the high quality development of the traditional competitive industries. At the same time, it also puts forward policy suggestions for the promotion of the rapid development of the leading industries in Hubei Province in the future, which can also provide reference and practical value for the development of the leading industries in other regions.

Key Words: region; leading industry;transformation and upgrade; index system

責任编辑 郝 伟