缅甸民主转型的政治困局探析

吴金平 景丽娜

【内容提要】缅甸民主转型的不稳定状态不仅影响着缅甸的政治发展,也使得和平稳定的地区环境面临考验。由于缅甸军方对政治权力主导地位的追求、民主转型中制度建设的缓慢和效率不显、种族不平等突出和公民社会建构不成熟,使得缅甸的民主转型陷入政治困局。缅甸民主转型政治困局根源在于缅甸军方与民盟之间的妥协存有变数、民主制度下的政治文化尚未成熟,以及缅甸内部民族宗教关系并不和谐。缅甸民主转型的突破应聚焦于争取党派间的力量平衡,优化政府治理体系;完善民主制度建设,提升公民社会发展水平;减少社会内部冲突发生,构建超民族的国家认同等可选路径,才有可能使缅甸摆脱民主转型的政治困局,巩固民主政治发展的阶段性成果。

2010年11月7日,缅甸依照宪法举行多党制全国大选是缅甸民主转型发展的标志性事件,引起各界的广泛关注。近十多年来,学界出现了诸多有影响力的研究成果,研究内容涵盖了缅甸民主转型的背景与动因、举措和特征、影响及未来发展等。(1)相关的研究成果主要有:陈怡君、宋镇照:《缅甸政治新发展(1990-2015):转型与变革》,五南图书出版公司,2016年;张伟玉:《缅甸军人政权转型的原因分析》,《国际政治科学》2016年第2期;赵瑾:《2010年以来缅甸的改革:成就、挑战与展望》,《印度洋经济体研究》2014年第6期;刘鹏:《缅甸的民主改革与美国的认可》,《国际政治科学》2014年第3期;Kristina Kironska,“Democratic Transition in Myanmar:Fact or Sham?” International Journal of Recent Scientific Research Research,Vol.5,No.8,2014.Marco Bünte,“Burma’s Transition to Quasi-Military Rule:From Rulers to Guardians?” Armed Forces & Society,Vol.40,No.4,2014.Baladas Ghoshal,“Democratic Transition in Myanmar:Challenges Ahead,” India Quarterly,Vol.69,No.2,2013.Marte Nilsen,“Will Democracy Bring Peace to Myanmar?” International Area Studies Review,Vol.16,No.2,2013等。整体上看,缅甸民主转型是一场主动的变革,“政府、军方、反对势力、市民社会以及和国际社会间的互动关系,均是通过由上而下的决策过程而行动”。(2)陈怡君、宋镇照:《缅甸政治新发展(1990-2015):转型与变革》,第73页。然而,已有研究缺乏对缅甸民主转型的一些特性的深度分析,如民主转型的政治困局及其根源,而这恰是理解缅甸民主转型发展坎坷的关键。2021年2月1日,巩发党和军方因拒绝承认联邦议会选举结果致使缅甸政局发生突变,随后军方宣布缅甸进入为期一年的紧急状态。民主转型陷入困局使得缅甸国内武装冲突频发、民族关系紧张、政党竞争激烈,对缅甸政治、经济、文化、社会发展等产生了极大的影响。为此,深入研究缅甸民主转型政治困局的形成具有重要的现实意义。约翰·罗尔斯(John Rawls)在《政治自由主义》一书对稳定性做了研究,他指出“系统或多或少是稳定的,这取决于可使其恢复平衡的内力的强度”,在社会实践中,社会系统往往会受到一些因素的干扰,但整体上能保持一种稳定的状态,因为即使系统受到外在干扰而偏离最初的平衡状态,系统内的相关因素又会使它回复平衡。(3)John Rawls,A Theory of Justice,Cambridge Mass:Harvard University Press,1999,p.400.罗尔斯将正义视为社会稳定和制度建设的重要内容,这对探究民主转型和巩固很有借鉴意义。在民主转型过程中,实现平等、公平和正义向来被视为民主转型和制度建设的核心关注,研究发展中国家在民主政治发展过程中如何突破民主转型的不稳定性的困局,建设公平正义的民主社会,巩固民主转型的成果,进而完善民主制度建设具有深刻的理论意义。本文以缅甸民主转型为研究对象,通过观察和深入分析,尝试回答缅甸民主转型的政治困局有哪些表现,影响缅甸民主转型陷入困局的原因是什么,以及缅甸民主转型如何发展才能摆脱现有困局这三个问题。

一、 缅甸民主转型陷入政治困局的表现

缅甸民主转型的走向在现阶段还尚未明朗,看守政府总理、国家管理委员会主席敏昂莱(Min Aung Hlaing)正积极寻求建立和强化军方对缅甸统治的合法性。从总体上看,缅甸民主转型的政治困局主要体现在缅甸军方与民盟两大力量间的妥协仍无定数,缅甸国内民主政治文化尚未形成有力支撑以及缅甸内部的民族宗教关系复杂难调。

(一)缅甸军方与民盟之间的妥协存有变数

在缅甸党内权力建设中,民盟围绕昂山素季为核心,基本实现了党内权力的中心化。这也是民盟整体权力架构、基本运行机制的主要特征,能确保民盟的党内团结和稳定,并做到对权力的分配有约有序。(4)汤伟、施磊:《缅甸全国民主联盟的党内权力架构》,《南亚东南亚研究》2019年第4期,第54-70页。但军人是国家机器永恒的组成部分,“享有获取强制性资源的特权,所以军人是新的民主政府必须管理的国家机器不可分割的组成部分”。就民主转型的过程而言,转型前军队对国家的管理越是直接,如何对军队进行民主管理就成为民选政府成功实现民主转型,并巩固民主发展的重要任务。(5)[英]胡安·J.林茨、[美]阿尔弗莱德·斯泰潘:《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,孙龙等译,浙江人民出版社,2008年,第72页。吉列尔莫·奥唐奈(Guillermo A.O’Donnell)和菲利普·施密特(Philippe C.Schmitter)在精英对政府决策影响的研究中认为,政权内部包括“强硬派”和“温和派”两大类精英群体,假若“温和派”能取得国家政权便会联合反对派力量,共同参与国家的治理事务,这似乎也能解释为什么吴登盛在缅甸转型时期能够与昂山素季领导的反对派进行合作。(6)廖亚辉:《独立以来缅甸政治转型问题研究》,中国社会科学出版社,2016年,第4-5页。

军方是缅甸民主转型和政治发展的核心变量,因为这事关军方在缅甸国内政治地位的可取代性,缅甸国内政治力量平衡的达成,以及民主制度的完善等。例如,缅甸军方的政治地位在解决少数民族武装冲突中甚为显著,军方从自身利益出发并不希望快速达成停火协议,因为军队有能力和动力按照其追求去解决冲突,如依靠武力削弱地方武装,进而维护缅甸联邦的统一。(7)王子昌:《2014年缅甸政治发展》,《东南亚研究》2015年第2期,第41页。在军方寻求对国家统治的主导权的大背景下,缅甸民主转型更多的是有限的民主,是基于特定条件的民主。而这些条件是否能够满足,能否达成妥协方案,则决定了缅甸民主转型的状态和成果。

在民主转型中,缅甸军方虽然放弃了直接统治,但仍凭借手中掌握的军队大权和支持力量发挥着间接统治的作用。伦敦大学玛丽女王学院李·琼斯(Lee Jones)教授指出,在缅甸,“尽管许多人无疑在制裁和军事统治下遭受了折磨,但军政权成功地将蓬勃发展的自然资源出口收入分配给了自己和支持者。”(8)Lee Jones,“Explaining Myanmar’s Regime Transition:The Periphery Is Central,”Democratization,Vol.21,No.5,2014,p.781.缅甸军方之所以愿意放权是因为军政府内部的动态调整,还有外部势力的打压和制裁,军方需要缓解内部僵局和外部孤立的双重困局。美国对缅甸军方重新夺权的新近表态为:“我们将与盟国、伙伴和国际组织一道,与缅甸人民站在一起,通过和平抗议重申他们对民主的支持”,因为在民主国家内,人民的意愿应该得到足够的尊重,而不应该尝试着用武力去颠覆,更不应质疑民选结果的公正性。(9)“Fact Sheet:Biden-Harris Administration Actions in Response to the Coup in Burma,” The White House,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/11/fact-sheet-biden-harris-administration-actions-in-response-to-the-coup-in-burma/,访问时间:2021年11月28日。但这种制裁能持续多久,又能在多大程度上起作用还有待观察。

(二)缅甸国内民主政治文化尚未成熟

缅甸要建立基于“公平、自由、平等和中立”原则的民主制度,努力践行缅甸国歌提出的权利追求,就要团结一切力量“培育民主”,动员人民参与并融入民主制度建设的进程。(10)“Message Extended by U Win Myint,President of the Republic of the Union of Myanmar,on the Occasion of the International Day of Democracy,” The Global New Light of Myanmar,September 15,2018.从国家政治转型发展的历程看,影响多头政体(11)多头政体意指比较(但非完全)民主化的政体,“它在本质上是大众化、自由化的,也就是具有高度的包容性,并且广开言路,允许公开讨论。”参见[美]罗伯特·A.达尔:《多头政体:参与和反对》,谭君久、刘慧荣译,商务印刷馆,2003年,第18-19页。形成的因素也是多元的,包括历史的顺序、社会经济制度、社会经济秩序、平等与不平等、文化、分裂模式与政府作用、政治积极分子的信念、外国的控制等。(12)[美]罗伯特·A.达尔:《多头政体:参与和反对》,谭君久、刘慧荣译,商务印刷馆,2003年,第44-220页。这些因素均是民主政治文化建设的重要变量,而现阶段缅甸民主政治文化尚不成熟。据自由之家(Freedom House)关于缅甸近十年自由度的调查显示,缅甸仅在2016年至2018年间处于部分自由的状态,虽然在民众政治权利和公民自由(13)在政治权利和公民自由的评分中,自由之家在政治权利方面设置了10个问题,在公民自由方面设置了15个问题,每个问题的分值为0-4分,其中“0”代表最低程度的自由,“4”则代表最高程度的自由。两类题的总分分别为40分和60分。在两项的评级中,根据两项相关问题的得分情况对应至等级分值,评级分值设为1-7,其中“1”代表最大自由度,“7”最低自由度。在状态评估中,两项评级得分的平均数即为评判等级的依据:由1到7(由高到低),分为自由(1.0-2.5)、部分自由(3.0-5.0)、不自由(5.5-7.0)。方面有所进步,但相较之其他自由国家还有很大的差距(见表1)。处于民主转型的关键阶段,有较高的自由度也是民主转型卓有成效的重要表征,而这正是缅甸民主政治文化所欠缺的内核。

表1 缅甸全球自由得分 (单位:分)

市民社会不发达也是缅甸民主政治文化不够成熟的表征,作为国家政治发展的原动力,一个多元且自主的市民社会对国家的政治经济发展影响深远。在缅甸,企业、社会团体、社会组织等与政府机关有相互关系,且产生相互作用的组织或团体还不够丰富多元。何立仁(Ian Holliday)认为,缅甸的公民危机问题主要体现在公民所享有的自由权、政治权利和社会权利均受到不同程度的限制;若开邦罗兴亚穆斯林群体的公民权利被剥夺,其他地区的穆斯林也受到影响;居住在外围地区的少数族裔的政治权利受到针对性的限制;占主导地位的缅族生活在重要地区,且拥有超级公民权等。(14)Ian Holliday,“Addressing Myanmar’s Citizenship Crisis,”Journal of Contemporary Asia,Vol.44,No.3,2014,pp.404-421.所以缅甸市民社会的不成熟在根本上使其尚未形成民众对民主政治发展的合力支持,发挥对缅甸民主转型的推动作用。

缅甸民主转型的发展需要借力于教育对人才的培养,现阶段缅甸教育发展不论是普及教育,还是高等教育均须进行改革。缅甸少数族群为自身发展虽初步探索了各具特色的教育人才培养体系。以缅甸克伦族(Karen)和孟族(Mon)为例,克伦族教育发展的核心在于坚持克伦族的特殊性,强调克伦族身份而非缅甸公民身份;孟族在坚持本族特色的同时,遵循缅甸国家的教育大纲,并通过与其他学校开展合作,丰富学生的知识基础。(15)Marie Lall,Ashley South,“Comparing Models of Non-State Ethnic Education in Myanmar,The Mon and Karen National Education Regimes,” Journal of Contemporary Asia,Vol.44,No.2,2014,pp.298-321.然而,缅甸教育事业整体发展的不平衡和不系统性仍非常显著。在2010-2018年间,缅甸的毛入学率整体上有所提升,小学毛入学从趋近百分之百到过百,中学入学率由约48%增至68%,但缅甸高等学校的入学率并不高(见图1)。在区域上看,缅甸的教育危机不仅出现在城市,也存在于农村地区和少数民族部落。可以说缅甸整个国家面临着教育危机,包括国家教育体系的衰退、教学内容和质量差异较大、教师素质提升和教师待遇的恶化、私立教育的过度盈利化等挑战。(16)Monique Skidmore,Trevor Wilson,Dictatorship,Disorder and Decline in Myanmar,Canberra:ANU Press,2008,pp.127-143.

图1 缅甸毛入学率(2010-2018年) (单位:%)

(三)缅甸内部民族宗教关系复杂且冲突频发

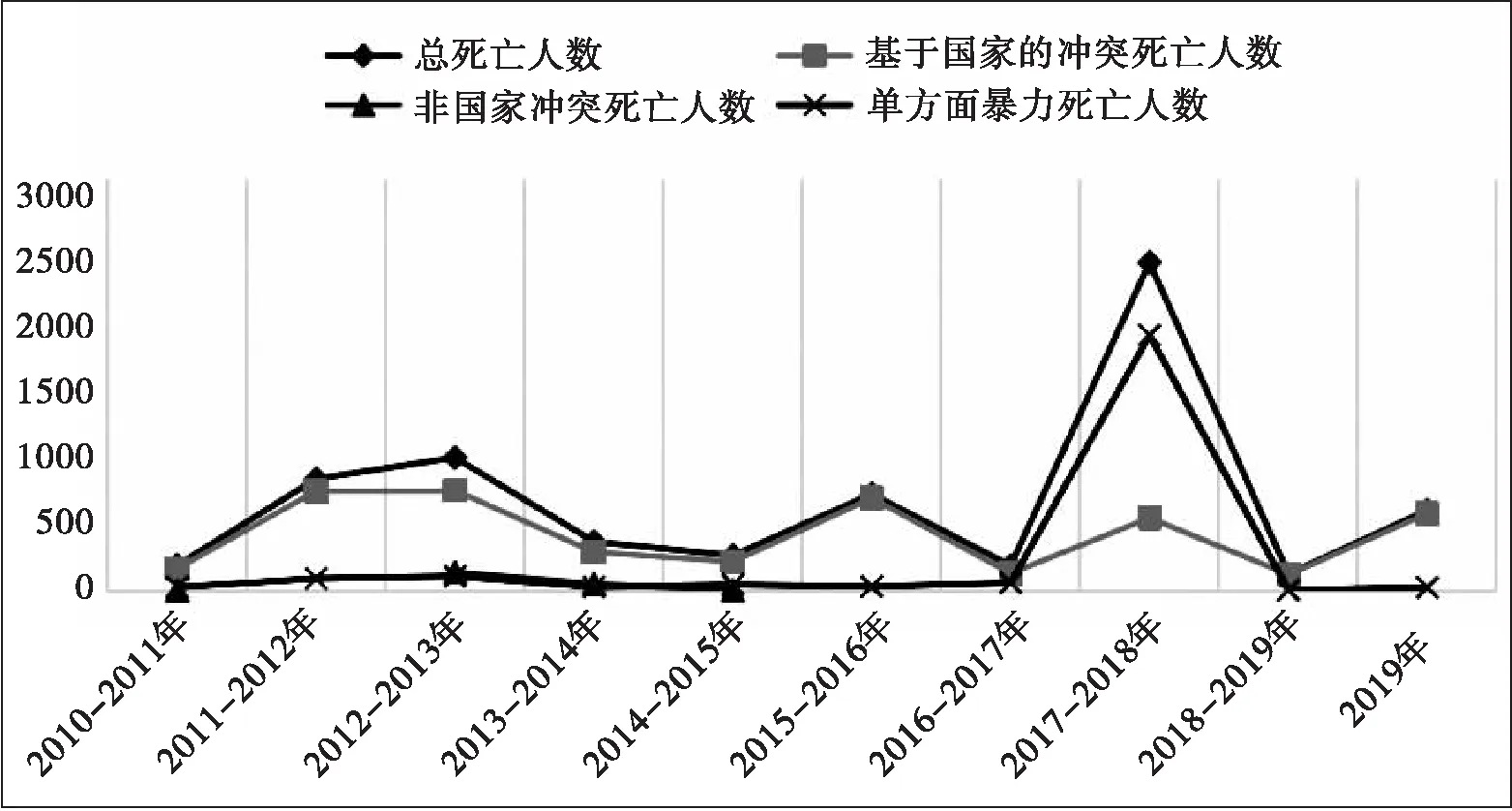

缅甸的和平稳定与民主政治发展,在很大程度上“取决于执政党和民主反对派在众多相互竞争的利益和脆弱的政治空间中找到前进的道路”,且民主转型极有可能会受到种族冲突的威胁,况且缅甸许多少数族裔群体也认识到自身影响力有限。(17)Ernest Bower,Michael Green,Christopher Johnson and Murray Hiebert,“CSIS Myanmar Trip Report:State of the Nation and Recommendations for U.S.Policy,” Center for Strategic & International Studies,September 10,2012,p.4.缅甸政府对少数族群呼吁给予尊重、自治、决策等权利诉求的忽视,不但影响着缅甸的和平发展进程,也不利于营造积极的政治转型环境。乌普萨拉大学(Uppsala University)和平与冲突研究所将武装冲突分为基于国家的冲突、非国家冲突以及单方面暴力。在缅甸,“基于国家的冲突”指政府军同少数民族地方武装的冲突暴力,“非国家冲突”指国内宗教族群冲突斗争,而“单方面暴力”指政府对平民的单方面暴力。(18)Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University,Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ,1975 -2016,https://ucdp.uu.se/country/775,访问时间:2021年12月2日。缅甸本身在种族和宗教方面情况比较复杂,近些年因多层冲突频发导致死亡人数也在不断增加。缅甸因内部冲突导致死亡人数在2012-2013年、2015-2016年较之前一年均有增加,而且在2017至2018年达到近十年的最高值,约为2300多人(见图2)。(19)Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University,Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ,1975 -2016,https://ucdp.uu.se/country/775,访问时间:2021年12月2日。

图2 缅甸因冲突导致死亡人数(2010-2019年) (单位:人)

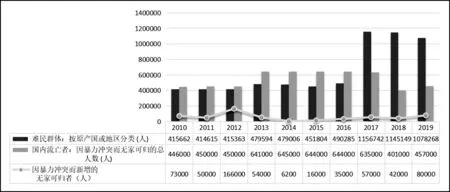

缅甸民主转型发展出现赤字,与缅甸官方“从族裔角度界定公民身份”“利用限制性法律压制政治异见并控制少数民族”“政府治理机构允许某些政治行为体凌驾于或规避宪法”等也紧密相关。(20)Jonathan T.Chow and Leif-Eric Easley,“Myanmar’s Democratic Backsliding in the Struggle for National Identity and Independence,” http://www.theasanforum.org/myanmars-democratic-backsliding-in-the-struggle-for-national-identity-and-independence/,访问时间:2022年1月23日。其中,缅甸以缅族为主导的民族政策就引发了难民群体人数和无家可归者人数的增加。这种不稳定、不和谐态势严重影响了民主转型的国内环境和民意基础。2019年缅甸的难民人数约为2010年的2.6倍;就因暴力冲突而无家可归的人数,近十年一直在40万以上,在2013-2017年间,均在60万以上;而且因暴力冲突新增的无家可归者整体上趋于增势,在2012年达到最高166,000人(见图3)。

图3 缅甸难民群体及无家可归者(2010-2019年) (单位:人)

苏晓辉认为缅甸少数民族武装问题虽表现出中央和地方的不信任引发武装冲突,其实质则是双方在地区经济收益分配问题上存在根本分歧。缅甸政府在促进民主政治改革的过程中,积极开放国内市场改善投资和营商环境,并依法律法规出台优惠性的投资政策,使得缅甸的经济状况有所改良。缅甸的国内生产总值在2010年至2019年间有所增长,2014年约为495.41亿美元,2019年为760.86亿美元;就人均GDP,2010年为979美元,到2019年为1608美元。(21)参见世界银行缅甸相关数据,https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MM,访问时间:2021年12月2日。同时,缅甸国家经济的发展使资源产业在地区经济发展中的重要地位已引起了各方重视。2011年克钦武装和政府军产生冲突后,克钦武装坚持将有共识性的利益分配方案作为和平协议签订的前提条件和基本保障。(22)苏晓辉:《缅甸“民地武”问题对中缅关系的影响》,《当代世界》2013年第4期,第49-51页。但不论是出于政治还是经济原因,缅甸内部民族宗教关系发展态势的变化从根本上反映了缅甸民主转型的不稳定性和脆弱性,因为缅甸对民主转型中如何处理民族宗教关系还未形成系统性框架。

二、 缅甸民主转型政治困局的成因分析

缅甸民主转型发展道路曲折,导致现阶段政治困局出现的主要原因在于缅甸军方对政治权力主导地位的追求,缅甸民主制度建设的缓慢和效率不显,以及缅甸种族不平等突出和市民社会建构不成熟等,使得缅甸民主发展起起伏伏,发展状态不稳定。

(一)缅甸军方对政治权力主导地位的追求使各政治力量互相掣肘

军队作为一种重要政治力量,在东南亚国家的政治发展中扮演着重要的角色,无论是在国家独立之初、威权统治时期,还是在谋求民主转型时期都有所体现。军人政权虽能够在国家政权维稳与秩序维护上发挥作用,推动国家的政治经济发展;然在政治转型中又影响到国家政权的合法性基础,从而不利于国家政治的健康发展。(23)孙宏伟、谭融:《论当代东南亚国家军人政治的发展》,《比较政治学研究》2019年第2期,第306-330页。根据 2008年缅甸宪法,联邦议会25%的议会席位由军方指派,其中民族院指派额为56席,人民院指派额为110席,其余则由直接选举产生。而且宪法规定,缅甸军方对国防部、内政部以及边境事务部有绝对的主导权。(24)“Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008),”Ministry of Foreign Affairs of Myanmar,https://www.mofa.gov.mm/wp-content/uploads/2018/02/myanmarconstitution2008mm.pdf,访问时间:2021年11月13日。2008年缅甸宪法条文中有利于军方的这一系列规定,决定了缅甸修宪的艰难程度。军方在缅国防部、内政部、边境事务部所拥有的权力,很大程度上也限制了民盟政府想要解决罗兴亚人问题的决心和空间。

缅甸民主转型的阶段性成果是基于民盟和军方在缅甸权力结构、国家发展等方面的初步共识或妥协,但这两大力量存在根本性的分歧,尤其是缅甸民盟与军方之间的信任赤字。民盟和军方在缅甸的发展方向上也各有诉求,若无法就缅甸政治制度的建设和发展形成共识,则势必会因不同的追求而选择走向不同的道路。这在缅甸2015年大选后民盟和军方合作所取得的有限成果就可见一斑。民盟和军方双方互信基础的缺失导致大部分合作有名无实。在2020大选民盟取得压倒性胜利后,巩发党和军方因拒绝承认联邦议会选举结果,扣押了总统温敏、国务资政昂山素季和部分民盟的高级官员。对于军方重新掌权是不是意味着缅甸民主转型已经全然失败,现在仍很难下结论。但回顾缅甸近三次大选后的交权过程可以发现,军方对控制国家发展的权力追求并没有减弱,而是一直在探索以不同的方式维护其统治权力。

缅甸军方对政治发展主导权力的追求不仅影响民主转型的进程,对民主转型的未来走向也有影响。尤其是当前脆弱的缅甸民主离完全的民主转型还存有差距,而且军方作为缅甸权力的裁决者,对民主转型的决心也不坚定,这均使得缅甸民主转型的未来缺乏求变的基础和动力。民盟在2016年掌权后采取了与军方在重要议题上保持立场的相近,而非强调两者之间在目标与方向上的不一致。一方面是民盟需要践行其保证缅甸内部和平的表态;另一方面是民盟将不忽视军方的意见视为其维护统治的一种手段。但这种选择,对缅甸的民主转型和民众的期待造成了严重伤害。虽然民盟当权后也尝试着从军方手中夺取更多的权力,巩固其在缅甸的政治地位和话语权,但较之军方为维持对政治权力的主导所做出的强势应对,民盟仍然很难取得实质性和突破性的进展。另外,民盟对如何处理党派与军方关系,塑造稳定的民主政治发展环境也还没有清晰的路线图作为指引。

(二)缅甸民主政治制度建设缓慢且效率不显使民主政治文化功能受限

在缅甸民主政治发展中,民众对民盟执政有相当高的期待,而民盟却没有实现从根本上掌控缅甸民主转型的过程,巩固民主发展的阶段性成果。鉴于军方仍然是缅甸强大的政治力量,民盟很难对军队的政治权力形成约束,凭一己之力推进民族和解进程,而且民盟还需要通过与军方合作,实现其在缅甸政治和国家发展上的雄心抱负。(25)Zoltan Barany,“Myanmar’s Rocky Road to Democracy,” Istituto Affari Internazionali (IAI),https://www. iai.it/en/pubblicazioni/myanmars-rocky-road-democracy,访问时间:2021年10月28日。此外,缅甸民主转型将权力和期待给予了昂山素季为领导的民盟,而并未将权力赋予人民,也未形成由市民社会贯彻民主的原则和机制。芙瑞达·吉提斯(Frida Ghitis)认为,“把缅甸争取自由运动的这么多精力放在一个人身上是错误的。昂山素季不是重点;民主和压迫才是重点。”(26)Frida Ghitis,“Myanmar’s Struggle for Democracy Was Never Just about Aung San Suu Kyi,” https://www. worldpoliticsreview.com/articles/29403/the-struggle-for-democracy-in-myanmar-was-never-just-about-aung-san-suu-kyi,访问时间:2021年10月28日。也有观点指出,一味“把罗兴亚种族屠杀和罗兴亚难民福祉的责任推给昂山素季,而非采取协调一致的国际外交或军事行动”,这表明在政治上存在着性别叙事。(27)Patrick Vernon,“Democracy Must Be Defended:Reflecting on Myanmar’s Coup,”https://www.e-ir.info/2021/02/04/democracy-must-be-defended-reflecting-on-myanmars-coup/,访问时间:2022年2月4日。缅甸宪法的起草者是军方,昂山素季代表的民盟在法律约束力方面是极其被动的,这也使得民盟在民主转型中很难作为,并影响着缅甸民主制度建设的进度和效率。

虽然缅甸的改革和开放现阶段在政治经济方面取得了进步,但民主转型在政治、经济、治理等方面的体制机制还不健全。根据贝特斯曼转型指标(BTI),缅甸转型在2015年至2017年的状态相对较佳,在政治转型、经济转型和治理指数方面同样。但在2017-2019年无论是得分还是排名均有下降。可见缅甸的政治转型成效还不是很明显、经济转型的成果也很有限,且政府治理层面依然较弱(见表2)。这些转型指数的不稳定体现了缅甸民主制度建设成效有限,而且存在很大的变数。以经济方面为例,虽然缅甸在产业政策、贸易和投资政策以及金融体系架构等方面采取了参照中国发展模式,将大量工业产业作为发展目标,依靠与缅甸官方有联系的公司逐步有选择地开放国际贸易,并通过设立经济特区吸引外国投资。(28)Andrzej Bolesta,“Myanmar-China Peculiar Relationship:Trade,Investment and the Model of Development,”Journal of International Studies,Vol.11,No.2,2018,pp.23-36.但缅甸缺乏现代财政结构、银行业也不够发达,而且整体上税收收入偏低、征收机制也存在缺陷,这导致缅甸政治制度建设的经济基础难以发挥其杠杆作用,促进国家民主政治制度的建设和发展。

表2 贝特斯曼转型指标与缅甸

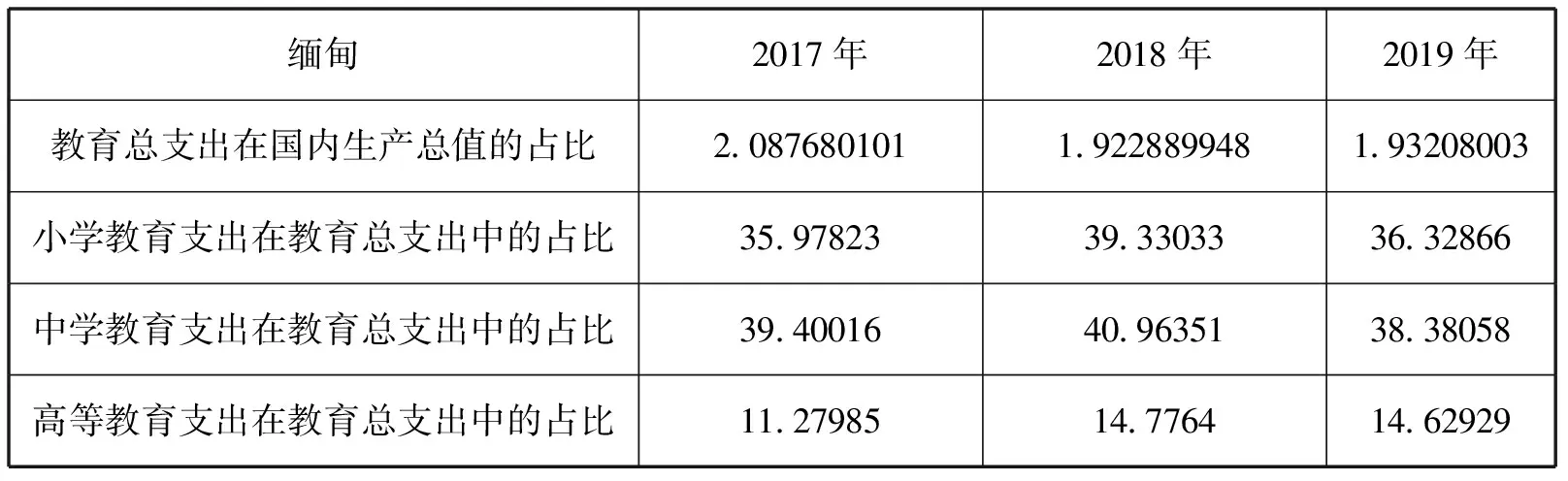

缅甸民主转型对重要社会议题的关注也不够,尤其在教育体系和制度的完善方面,使得缅甸人才培养显得有些滞后,且整体的国民教育素质相对偏低。缅甸政府在教育方面的整体支出不仅占国内生产总值的比重较低,2017-2019年间基本维持在百分之二左右,而且在不同层次教育上的投入也有较大差距。另外,缅政府对高等学校的支出也非常有限,2017-2019年高等教育在教育总支出的占比均不到15%。缅甸教育发展相对滞后影响了民众的知识储备和技能提升。随着缅甸民主转型逐步走向自由开放,其受到外力的影响也逐渐增多,包括价值观的输入、经济的制裁、舆论的谴责等。如何判断和吸收外来影响,只有去糟取精才能促进转型发展和民主制度建设。然而,缅甸整体教育体系不健全,人才培养模式不能与时俱进,使得缅甸国内民众对外来的冲击和影响判断不足,进而影响了人才在制度建设方面的参与性和能动性。

表3 缅甸政府教育支出情况(2017-2019年) (单位:%)

(三) 缅甸种族不平等和市民社会不发达使国内政治环境不稳定

2017年2月3日,联合国人权高级专员办公室发布了一份关于缅甸罗兴亚人人权状况的报告。报告指出,大量的罗兴亚人因遭到缅甸安全部队的暴力强奸、人身攻击或死亡威胁、任意拘留和虐待等严重侵犯人权行为的侵害,这些罪行之普遍很有可能达到了危害人类罪的程度。(29)United Nations Human Rights Office of the High Commissioner,“Report of OHCHR Mission to Banglandash Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9 October 2016,” 2017.2017年8月,缅甸政府针对“若开罗兴亚救世军”袭击警察哨所的行动展开大规模的反击,军方的清剿行动致使约70万罗兴亚人逃离出境。对此,昂山素季发文称,缅甸可能对罗兴亚人问题有战争罪行,但也有罗兴亚人言过其实的成分。(30)南博一:《缅甸人权组织:两名士兵承认曾随缅军队屠杀80名罗兴亚人》,澎湃新闻,https://m. thepaper.cn/newsDetail_forward_9110481,访问时间:2021年4月11日。对于昂山素季的解释,缅甸的民众并不“买账”,这也使得昂山素季在支持者心中作为民主和人权“铁娘子”的形象大打折扣。在罗兴亚人危机处理方面,特朗普政府的政策有较强的现实主义和实用主义色彩,将罗兴亚人危机的解决视为巩固“美缅伙伴关系”的契机,以“促压结合、有保有压、施压制裁与安抚怀柔”并举的方式,促使缅甸解决危机问题。(31)施爱国:《特朗普政府对缅甸罗兴亚危机的政策》,《美国研究》2019年第6期,第125页。但外部政策的调整所产生的影响力相对有限,因为缅甸局面的根本转变还需要其国内民族政策的修正,尤其是针对少数民族的政策方针。

正如威权政权向民主转型是受多重因素综合影响而发生的转变,民主化的转型和发展过程还受好战的民族主义、暴力种族冲突等因素的影响。缅甸的政治环境使民主建设的发展相对困难,尤其是族群关系紧张使得缅甸民主转型举步维艰。而且缅甸国内宗教族群间的紧张关系并没有因为民主转型而得到一定程度的缓解。当然,这与佛教民族主义在缅甸的盛行有着密切的关系。佛教在缅甸社会中有着强大的基础和能力为其兴盛提供契机,加之缅甸在民主转型时期,国内统治精英需要广大民众的支持,为佛教的宣传和支持佛教发展提供了推力。(32)张蕾:《缅甸政治转型期的佛教民族主义——宗教能力和政治需求的互动联盟》,《南亚研究》2018年第3期,第110-128页。如亨廷顿所言,宗教价值观能为国家新秩序的建构奠定基础,并且“政治家发现利用和强化宗教情绪是有利可图的”,为此,宗教也能被发展为实现政治目标的手段。(33)[美]塞缪尔·亨廷顿:《我们是谁:美国国家特性面临的挑战》,程克雄译,新华出版社,2005年,第297页。缅甸的政治精英们正是深刻认识到这一点,才积极利用宗教的影响力获取民意的支持和统治的正统性,而这对缅甸内部族群间关系和市民社会的发展产生了相当大的负面影响。

缅甸市民社会不发达也是其影响民主转型的重要因素,当然也是缅甸民主转型需要攻坚的一大难题。在军方扣押昂山素季等人之后,缅甸国内出现了抗议游行,民众走向街头发声捍卫缅甸民主转型的阶段性成果,但抗议所形成的局面并非是整齐统一的。参与游行的民众缺乏凝聚力,缺乏统一的组织和领导,很大程度上就决定了民众示威游行的效果不佳。缅甸政治学家敏津(Min Zin)也指出,缅甸国内现阶段的抗议游行是没有太大作用的,因为抗议活动多是缺乏领导核心的自发运动,且仅靠公众的压力无法实现真正意义上的民主转型。加之游行和抗议活动缺乏周全的战略和明确的政治议程,示威者迟早会成为被镇压的对象,而缅甸也仍将处于某种形式的军事统治之下。(34)Min Zin,“Is Democracy in Myanmar Dead?”New York Times,February 15,2021.市民社会本应成为民主转型和发展的重要推力,但在缅甸民主转型中市民社会的影响力极其有限,且从根本上难以保障民众的基本权益和诉求。

三、 缅甸民主转型的未来选择

民主转型的阶段化发展大致可分为新权威主义政权的存在出现合法性危机,逐渐走向解体的阶段;新威权主义政权被颠覆,迈向政治转型阶段;转型后的民主发展,进入民主制度的巩固阶段;民主制度得到认可,进入民主发展的成熟阶段。(35)陈尧:《新权威主义政权的民主转型》,上海人民出版社,2006年,第207-214页。缅甸的民主转型仍然处于前半期,且还存在很大的不确定性。从长远看,缅甸的民主转型还需要争取国内党派间的力量平衡,加强民主制度和文化建设,并改善缅甸族群关系减少内部冲突。

(一) 争取党派力量间的平衡,优化民主政府的治理体系

威权政府的政党实力是影响威权主导下的民主化转型成功与否的关键。在低风险的条件下,威权政府进行民主转型是一种策略,但这并不等于威权主义要退出权力,因为强大的现任政党力量会保证现任的威权在选举中获取竞争优势。(36)Rachel Beatty Riedl et al.,“Authoritarian-Led Democratization,” Annual Review of Political Science,Vol.23,2020,pp.315-332.当威权政党的能力不足以保证其在民主选举中的优势,就会出现威权政党违背民主本意维护自身权力。为此,新的民主政权的建设必须考虑如何对待威权体制留下的问题,因为这事关国家的认同和政治的合法性。民主政府作何反应,是起诉还是惩处,是宽容还是忘怀,都具有相当大的挑战性。所以,“民主体制的建立总是会在重要影响的政治团体之间就政府的行动范围及权限进行妥协”。(37)[美]塞缪尔·亨廷顿:《第三波:20世纪后期的民主化浪潮》,欧阳景根译,中国人民大学出版社,2012年,第204-210页。这一逻辑,对当下缅甸的政治局面转变仍有现实性的指导意义。

昂山素季曾说,“缅甸对民主的追求是一个民族作为国际社会自由平等的一员,努力过上完整而有意义的生活。这是人类不断努力的一部分,以证明人的精神能够超越自己本性的缺陷。”(38)Aung San Suu Kyi,Freedom from Fear:And Other Writings,Penguin Books,2010,pp.167-169.2011年缅甸军方的交权源于复杂的内外因之间的互动,有军方内部的动态变化、军方利益的发展、意识形态的转变及军方的团结性等;也有缅甸政府结构中文职人员的力量以及国内外安全环境的变化等。军方没有放弃在军事方面的主导权,便为其回归文官政府创造了可能性。(39)Marco Bünte,“Burma’s Transition to ‘Disciplined Democracy’:Abdication or Institutionalization of Military Rule?”German Institute of Global and Area Studies,August 2011,pp.18-26.况且在缅甸进行民主改革的前期,军方已为维护其地位和利益做了充分的准备。就2015年大选,虽然民盟有了参选的资格,但军方以宪法为“武器”,保证其在转型政府中的地位。2020年大选后,基于民盟的压倒性获胜和支持率的上升,军方对宪法的保障功能有所担忧,试图按下重置按钮(hit the reset button),并选择夺权的形式换取与民盟谈判的空间。(40)Sana Jaffrey,“End of Myanmar’s Rocky Road to Democracy?”https://carnegieendowment.org/2021/02/02/end-of-myanmar-s-rocky-road-to-democracy-pub-83774,访问时间:2021年12月20日。所以,只有缅甸军方与民盟保持力量的平衡,并达成共识性的合作基础,才能强化双方的政治互信建设,进而为优化政府治理提供基础保障。

对缅甸军方来说,其政治地位是基于其战略和利益追求与缅甸的国家利益高度一致,并强调军方能在应对国内政治分裂和外国干预所带来的威胁方面发挥作用。所以,军方标榜其是一支爱国的军队,能维护“联邦不分裂、民族团结不破裂和主权稳固”这三大国家事业。(41)Kristian Stokke,Soe Myint Aung,“Transition to Democracy or Hybrid Regime? The Dynamics and Outcomes of Democratization in Myanmar,” European Journal of Development Research,Vol.32,No.1,2019,p.282.虽然缅甸政治发展由军政矛盾转向政军矛盾,权力发生了由军到政的消长,使政军矛盾成为缅甸政治发展的主要矛盾,但民盟在广泛的民意支持下掌权并不意味其在合法性问题上能够高枕无忧,这是以民盟能够利用所执掌的权力推进缅甸国家建设为条件的。(42)张添、翟崑、宋清润:《昂山素季时代的缅甸转型难题》,《中国国际战略评论》2016年,第211-220页。2021年3月31日,由民盟主导的缅甸联邦议会代表委员会(CRPH)宣布废除2008年宪法,而代之以新起草的《联邦民主宪章》,是一个抛开军人而制定的政治框架。宪章对缅甸的政治制度愿景、任务目标和实施路线图等做了规划。但对缅甸的长远发展来说,民主转型成功仍需要以运转良好的政府治理体系做支撑和杠杆,才能够为缅甸带来安全、繁荣和发展。而军方和民盟在政府治理体系的建设中均不可或缺,其对政府治理的良性发展起着决定性的作用。

(二) 完善民主制度的形式与内核,促进民主政治文化的建设

民主转型是缅甸政治发展的新常态,缅甸国家整体和政府机构正努力尝试从威权主义向准文明模式(Quasicivilian Model)转变,经济发展正从军事资本主义向裙带资本主义(Crony Capitalism)转变。虽然缅甸发生了民主改革,但这并不意味着缅甸已经形成了民主的政治和社会文化。(43)Naing Ko Ko,Democratisation in Myanmar:Glue or Gloss? ANU Research Publications,2018,p.35.议会制度、选举制度和政党制度是民主政体的制度保障;立法、行政与司法权力部门之间功能分离,以权力对权力进行制约;国家与公民社会存有结构性张力,对政府权力构成制约;容许多元价值理念的存在,并强调个人利益至上是民主制度的内核。(44)孙关宏、胡春雨、任军峰:《政治学概论》第二版,复旦大学出版社,2008年,第105-106页。民主制度的建设是一项长期的工程,缅甸的民主转型和建设在经历军政府再次夺权的挫败之后,应重点考虑劝说军队逐步放弃对政治权力的执着,在国家发展中充当更恰当的角色;完善民主体制建设,包括议会制度、强大且独立的司法制度、有效且公正的警察队伍、充分重视民间团体和独立媒体的作用;在优化联邦治理结构的同时,要使全国各类团体在如何管理自身方面有更多的发言权。(45)Melissa De Witte,“Myanmar Coup:A Major Setback,but the Story of Myanmar’s Struggle for Democracy Is not Over,Says Former U.S.Ambassador to Myanmar and Stanford Visiting Scholar,” https://news.stanford.edu/2021/02/02/story-myanmars-struggle-democracy-not/,访问时间:2022年1月23日。以此在完善民主制度建设过程中,促进缅甸民主政治文化的发展和进步。

在民主转型过程中,“政治积极分子和领袖更有可能比绝大多数其他公民拥有更稳健而又精细的政治信仰”,政治信仰作为行为指导,影响着政治体制的稳定、体制的转换等政治事件的走向。(46)[美]罗伯特·A·达尔:《民主及其批评者》,曹海军、佟德志译,吉林人民出版社,2006年,第362页。若一个国家的公民和领导人对民主的观念与价值,事件和实践给予坚定且有力的支持,“这个国家稳定的民主前景将更加光明,当信念和倾向渗透到一个国家的文化当中,并且大体能一代一代传承下去,这就是民主最可靠的依赖”。(47)[美]罗伯特·A·达尔:《论民主》,李凤华译,中国人民大学出版社,2012年,第132页。这均凸显了民主政治文化的重要性,而且民主政治文化氛围的形成对民主制度完善也有促进作用。在缅甸民主转型过程中,实现包容性政治是民主政治文化建设的核心内容,也只有调动多元主体参与民主发展的积极性,才能夯实民主转型发展的民意基础。

缅甸市民社会的发展和建设应符合民众的需求,契合于国家民主转型的方向。市民社会能够凝聚民众的力量,在政治经济发展中集中发声并表达诉求和意见,促进缅甸民主转型和民主巩固与发展。现阶段,缅甸市民社会的规模相对较小,但作为非正式组织其也是缅甸民主转型不可或缺的参与者。长期以来,通过民主援助培育缅甸的民间社会团体一直受到压制,而在当下,这类援助成为促进缅甸民主发展的重要形式,能够借此发挥民间社会组织的政治影响力,搭建政府与当地民间社会组织合作交流的平台,并且增加缅甸民主转型的包容性。(48)Aye Mon Paing,The Relationship between Foreign Aid and Democratization in Myanmar in Respect to Civil Society,Victoria University of Wellington,2015,p.iii.缅甸市民社会的建设还需要来自外部力量的支持,西方国家是缅甸民主制度建设的外在变量。如美国、联合国、欧盟等,各主体对缅甸在人道和发展方面的援助能够促进缅甸市民社会的发展,进而提升缅甸民众的生活水平和保障。当然,缅甸国内对市民社会发展的指导,对民间组织发展的支持,对社会组织的激励等,才是缅甸公民社会成熟发达的关键。

(三) 减少社会内部族际冲突的发生,构建超民族的国家认同

在一个拥有多民族的国家中,“只有同时培育一种各民族群体的成员都拥护并且认同的超民族认同(Supranational Identity)时,它才可能是稳定的。”(49)威尔·金里卡:《多民族国家中的认同政治》,刘曙辉译,《马克思主义与现实》2010年第2期,第118页。民族和解进程的有序推进是缅甸民主转型和政治制度建设的基础,缅甸国内超民族认同的形成还有很长的路要走,罗兴亚人问题是缅甸民族关系经营与改善的伤痛。中国对于解决缅甸若开邦问题提出分三阶段的设想,即“实现现地停火,恢复稳定秩序”;保持良性沟通的基础上探索问题解决的可选路径;“直面问题根源,探讨治本之策”。概言之,内生动力和民生发展是缅甸和孟加拉国解决若开邦问题的重中之重。(50)《王毅:中方提出分三阶段解决缅甸若开邦问题设想》,中国新闻网,https://www.chinanews.com.cn/gn/2017/11-20/8380580.shtml,访问时间:2021年12月21日。缅甸作为一个多民族国家,相应地属于一个多元文化的合成体,对缅甸民主转型的大考就是政府如何能像对待缅族一样对待少数民族。就现实发展而言,缅甸政府应从根本上透视民族冲突背后的历史文化、政治经济和社会发展等,应做到对少数族群这些边缘群体持尊重且平等的态度,因为他们的历史发展、社会模式和政治文化也是缅甸国家性的有机组成。

民族主义“是一种以民族意识为基础的纲领或理想”,它是以族群所经历的共同的历史、对未来持有的共同愿望、对共同命运的信念等为基础的。也可以说,“民族主义是种族主义背后的主要推力”。(51)[美]爱·麦·伯恩斯:《当代世界政治理论》,曾炳钧译,商务印刷馆,1983年,第423-445页。缅甸民主转型所面临的内部挑战在于国内尚不和平、民族和语言多元、贫困问题凸显、人道主义危机长存、难民流离失所、毒品贸易泛滥等对缅甸民主转型发展的极大考验。从整体上看,除非缅甸的民主转型能够将其目标与民族起义的领导人、国内普通民众的愿望相结合,否则缅甸民主发展的前景将会受到内部冲突的破坏。(52)Baladas Ghoshal,“Democratic Transition in Myanmar:Challenges Ahead,” India Quarterly,Vol.69,No.2,2013,p.125.马特·尼尔森(Marte Nilsen)认为,如果没有族裔群体参与缅甸的政治进程,以宪法的形式保障少数民族的代表权和自决权,那么对缅甸来说,实现持久和平依然是渺茫的。(53)Marte Nilsen,“Will Democracy Bring Peace to Myanmar?” International Area Studies Review,Vol.16,No.2,2013,pp.115-141.因为长期以来,缅甸的国家身份认同均建立在缅族为主导,民族和佛教为主流宗教的基础之上,未给予其他少数族群民众在身份和宗教信仰上的尊重。而唯有给予不同族群以尊重和权利,才是减少内部族群冲突、构建超国家认同的理性选择。

民主能够为保护人权、有效实现人权提供环境保障,而缅甸目前并不能满足民众在政治、经济、社会等方面对自身权利的追求,尤其是少数民族。非民主政体的民主转型有两个标志性阶段,即“完整的民主转型”和“巩固的民主”。民主转型完成的标志是“只有通过选举的政治程序才能产生政府”,政府的权力只能是“自由和普遍选举的直接结果”,并且新政府“拥有制定新的政策的权力。”(54)[英]胡安·J.林茨、[美]阿尔弗莱德·斯泰潘:《民主转型与巩固的问题:南欧、南美和后共产主义欧洲》,孙龙等译,第3页。缅甸的民主转型还尚未完全成功,民主共识的形成和强化对其民主转型和政治发展甚为重要,因为在基本问题上没有冲突,就不用制定详细的民主规则去解决冲突。当然,民主的基础不是最大限度的共识,而是介于强加的一致性和坚定的敌意之间的中间地带,它超越了简单的意见和优先的协议。(55)Dankwart A.Rustow,“Transitions to Democracy:Toward a Dynamic Model,” Comparative Politics,Vol.2,No.3,1970,pp.362-363.因此,只有基于民族平等基础上的联邦式民主才能在根本上解决缅甸所面临的族群冲突,构建超民族的国家认同,促进缅甸民主转型的发展与巩固。

结 语

目前,缅甸军方接管政权与历史上的军方掌权存在差距,而并非“历史总是惊人的相似”,因为缅甸的国内发展现已取得了进步,民盟的执政受到多数民众的拥护,而且军方是以非暴力的方式控制民盟高层,从本质上看是想要更多的政治话语和空间。从整体上看,缅甸脆弱的民主转型使其不能巩固民选的结果,实现缅甸的稳定和平与繁荣发展。缅甸民主转型的成功虽不一定能完全解决缅甸发展的所有问题,但是缅甸国内多重问题的存在严重影响了民主转型的发展,这两者是相互作用的。对缅甸民众而言,在经历一次又一次的考验或者苦难,他们仍然对缅甸民主政治的发展抱有信心。未来,缅甸的民主转型应以国内实际发展情况为基础,建立符合缅甸人民利益的民主制度,只有在国内民众拥护的基础上建立符合实际的发展道路,才能在很大程度上能克服其不稳定性,走出现阶段民主转型面临的政治困局,巩固民主转型的阶段性发展成果。对中缅关系而言,民主化的缅甸对双方关系的发展并不一定弊大于利,因为缅甸国内和平积极的政治经济环境,能够为双方基于“一带一路”倡议、“孟中印缅经济走廊”等发展计划创造良好的合作环境,促进互联互通建设和互利共赢发展目标的实现。所以,不管缅甸局势如何变化,中国对进一步推动中缅关系发展的决心坚定不移,中国有意愿,也有能力在缅甸政治局势缓和中发挥建设性的作用,促进中缅命运共同体的建设。