多重因素影响下的澳大利亚对华政策走向

宋 静 王颖嵘

【内容提要】影响澳大利亚对华政策主要有三大因素,分别是联盟管理、政党政治和经贸合作。这三大因素相互交织、共同作用,决定了澳中关系的走向。在两党轮流执政的环境下,自由党强调意识形态,注重澳美联盟,追随美国战略来定位对华关系;工党在“中等强国”理念下表现出外交自主的诉求和联盟离心倾向,注重澳中经贸合作。虽然两党取得“安全依仗美国”“贸易依赖中国”的对冲共识,但是在联盟管理框架内,美国分别对澳大利亚的政党体系、外交决策体系和对外战略逐步同化。近年来在中美战略竞争加剧的环境下,自由党政府放弃平衡外交路线,实施重大战略转型,对“一带一路”倡议从最初的政策辩论到以“印太战略”进行替代性对抗,造成澳中关系的动荡与经贸合作的重挫。澳中两国关系重置已不可避免,中国应高度关注澳美联盟的战略转型,坚持对其进行经济反制,保持与在野工党的政策沟通,推进海外能源、资源来源地的多元化,积极展开海外市场替代,在区域安全议题上有所作为。

长期以来,澳大利亚在联盟管理框架下采取对华平衡外交来实现国家利益的最大化。近年来,在中美竞争加剧的情况下,澳大利亚对华政策发生重大失衡,导致澳中关系陷入“政冷经冷”的局面。由此,如何认知和解释这一政治现象就成为学术界关注的焦点。事实上,影响澳大利亚对华政策的制定主要有三大因素,分别是联盟管理、政党政治和经贸合作。联盟管理是指联盟内部成员国之间对各自承担义务、应对威胁等做出的正式或非正式安排,表现为追随、制衡或同化,其实现路径主要有五条。一是以共同的意识形态与价值观塑造身份认同,排斥异质文化。二是以战略引导形成一致的战略目标与前景预期。三是进行“模仿性同构”(Mimetic Isomorphic),形成自律性行为规范趋同。四是通过伙伴压力(Peer Pressure)进行政治威慑和强制性政策融合(Mandatory Policy Integration)。五是通过权力渗透(Power Permeates)隐形干预盟友的政策制定。作为内在动机,澳大利亚执政党根据政党理念界定国家利益,形成独立性或依附性的外交定位。经贸合作是澳大利亚实现经济利益的主要途径,表现为对经济伙伴国的相互依赖或经济脱钩。这三大因素相互交织、共同作用,决定了澳中关系的走向。由此,本文以联盟管理为主线索,结合政党政治、经贸合作和战略转型三个角度探讨澳中关系的形成与演变,考察三大影响因素所起的作用、力量消长及相互关联性,进而对研判澳中关系走向和形成应对之策提供有益启示。

一、政党政治语境下的对华外交定位

外交是一国内政的延续。执政党作为国家政权的主角,在制定、执行和调整对外政策方面发挥着决定性作用。澳大利亚对华外交定位的摇摆不定首先是执政党更替与联盟管理共同作用的结果。澳大利亚的政党政治主要体现为工党(Labor Party)和自由党(Liberal Party)轮流执政的特点。自由党在意识形态光谱上属于中间偏右翼的保守派,在外交上一贯亲美反华,强调西方世界的身份,以澳美联盟为基轴,进行安全依附和战略追随,谋取远超其国力的政治和安全利益。工党是走“民主社会主义”改良路线的中左翼政党,以“中等强国”(Middle Power)的外交定位在国际舞台上谋求与自身实力相符的国家利益,主张多极化与集体安全,在经济上融入亚洲,在联盟管理上表现出一定的离心倾向,扮演东西方文明交往的“中间人”。(1)Daniel Mandel,“Dr H.V.Evatt at the United Nations:A Crucial Role in the 1947 Partition Resolution for Palestine,” Australian Historical Studies,Vol.29,1999,pp.130-151.在对华关系中,工党体现出更多自主意识,试图以平衡策略来规避“被卷入”(Entrapment)或“被抛弃”(Abandonment)的联盟困境。(2)Australian Government,“Department of Foreign Affairs and Trade,” 2017 Foreign Policy White Paper,Nov 2017,https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-pape,访问时间:2021年6月10日。由于两党轮流执政,结盟外交和“中等强国”的行为逻辑时而重合,时而抵触,在依附与独立、安全利益与经济利益、价值观外交和务实外交之间反复,造成澳中关系周期性摆动,难以持续稳定。

(一)澳中关系的发轫期(1949-1991年)

冷战时期,澳中关系大致可以划分为冰冻期和改善期两个阶段。前一个阶段,澳中关系在自由党联盟长达23年的执政期处于敌对状态。在后一阶段,澳中关系在国际格局趋暖与工党政府的上台而得到同步改善。

在冷战铁幕下,自由党创建人罗伯特·孟席斯(Robert Menzies)以保守、反共的意识形态而闻名,是二战后澳大利亚执政期最长的总理。他在对华政策上完全追随美国,表现为进攻性的战略偏好。朝鲜战争爆发后,孟席斯派兵参战,并与美国、新西兰在1951年9月签署《澳新美安全条约》(ANZUS),服务于针对亚洲社会主义阵营的遏制战略。在外交上拒绝承认新中国政权,反对红色中国重返联合国。在军事上实施前沿防御,建立松峡联合空间防御设施(Joint Defence Space Research Facility)。并在1954年9月组建“东南亚集体防务条约组织”(SEATO),作为澳美新联盟的补充,并有限介入越战。1955年,他发表的“关于和平解决台湾问题”演讲成为澳大利亚官方对台政策的最初表态。

20世纪70年代初,中美关系的缓和赋予澳中关系正常化的历史契机。爱德华·惠特拉姆(Gough Whitlam)早在1954年就表示支持承认新中国,并于1971年7月率领工党代表团早于尼克松一个月访华,开启了融入亚洲的历史进程。(3)Billy Griffiths,“Whitlam in China,” Oct 22,2014,https://insidestory.org.au/whitlam-in-china/,访问时间:2021年11月2日。作为澳中关系的开拓者,惠特拉姆就任后顶住了自由党等保守势力的压力,以政治家的远见和气魄推动澳中两国建交,终止和中国台湾地区的官方联系,奠定了澳中关系的政治基石,并在经贸上给予中国最惠国待遇,达成以小麦为主的大宗贸易协定。同时,惠特拉姆热衷不结盟运动,质疑美英借联盟关系干涉内政,主张独立外交与安全的自力更生,试图以“联合国至上”取代“美国至上”,从根本上改变联盟束缚,因此被美英情报部门策划政变而黯然下台。(4)John Pilger,“The British-American Coup That Ended Australian Independence,”Oct 23,2014,https://www. theguardian.com/commentisfree/2014/oct/23/gough-whitlam-1975-coup-ended-australian-independence,访问时间:2021年10月8日。随后的弗雷泽(Malcolm Fraser)自由党联盟政府(1975-1983年)虽然重新把澳美联盟作为外交路线的基轴,但脱离了自由党右翼反华的传统路线,成立推动两国关系的澳中理事会(Australia-China Council),并使澳大利亚成为第一个对华提供技术发展援助的西方国家。(5)Fung E.S.K.,“Australia’s Relations with China in the 1980s,” Australian Journal of Politics and History,Vol.32,No 2,1986,p.193.接着,鲍勃·霍克(Bob Hawke)的工党政府(1983-1991年)反对里根的“星球大战计划”,回避在联盟中扮演从属角色,充当中国与东亚各国的“协调人”,全面拓展亚洲前景。即使霍克政府就1989年“政治风波”追随美国制裁中国,但很快恢复澳中官方往来。

(二)澳中关系的磨合期(1991-2007年)

冷战结束后,澳美联盟以价值观为软基础而继续存在,政治联盟的色彩更加鲜明。(6)Robert O.Keohane,“The Promise of Institutionalist Theory,” International Security,Vol.20,No.1.Summer,1995,pp.39-51.美国不再是联盟的绝对单向领导者。澳大利亚希望澳中伙伴关系、澳美联盟关系实现共存,因此与美国在对华贸易、人权等问题上分歧显现,澳中关系也在政党更替中颠簸前行。

保罗·基廷(Paul Keating)领导的工党政府执政期(1991-1996年),澳中关系取得了长足进步。苏联解体后,联盟失去了战略目标的支撑。同时,欧洲统一市场和北美贸易区的形成对澳大利亚外贸构成了市场外溢。在上述背景下,基廷政府主动把贸易重心转向亚洲,加快“融入亚洲”的步伐。他宣称要打破对传统结盟的盲从,不把人权和贸易问题挂钩,劝说美国、日本调整对华强硬政策,支持中国入世,积极推动将中国大陆、台湾和香港纳入APEC合作机制框架中,建议通过世贸组织和区域多边制度对中国进行约束。

然而,约翰·霍华德(John Howard)领导的自由党联盟政府(1996-2007年)上台伊始就指责前工党政府损害了与欧美的传统关系,进而大力调整工党的“亚洲优先”政策倾向,并通过《悉尼联合安全宣言》结束了冷战后联盟的松散状态。1996年,霍华德在“台独”“藏独”问题上制造政治摩擦,借南海美济礁事件和台海危机重新转向前沿防御战略,在美国轰炸南斯拉夫大使馆和中美海南岛撞击事件中积极支持美国,引起中国政府的强烈不满,导致两国部长级互访机制被冻结,澳中两国关系跌入低谷。当克林顿转而实施对华接触政策,霍华德采取战略追随,开始着手修复澳中关系,转为“对台模糊”政策,并实现了澳中首脑互访,建立了人权对话机制和国防战略对话,把对华政策再次拉回到平衡的轨道中。

(三)澳中关系的平衡期(2007-2015年)

自美国宣布重返亚太,澳大利亚作为战略着力点在联盟体系中的地位明显上升。两党都意识到中国快速发展改变了澳大利亚的地缘环境,并达成对中美平衡外交的两党共识。这种局面的形成与中国通陆克文(Kevin Rudd)工党政府的“建设性现实主义”理念有很大关联性。他设计出有别于“冲突与屈从”的第三条道路,即成为中国的“诤友”和中美之间的“润滑剂”,在安全上退出四国安全对话(Quad),建立澳中海军联合演习机制。他认为,亚太格局应从“美国治”(Pax America)转变为“太平洋主导”(Pax Pacifica),并在2008年提出到2020年建成“亚太共同体”(Asia Pacific Community)的倡议,以APEC、东亚峰会为基础升级为一个有效的领导性论坛,全面处理地区重大政治、经济和安全问题。这一倡议极大地干扰了奥巴马企图孤立中国的重返亚太战略。在华盛顿的反对和干预下,陆克文被工党右翼领导人朱莉娅·吉拉德(Julia Gillard)“政变”而被迫辞职。

虽然工党内部裂痕公开化,但他们在加强对华关系上却是承前启后、不遗余力。吉拉德一面声称放弃陆克文所推崇的“亚太共同体”构想,跟随美国出兵阿富汗战争,一面在澳外长鲍勃·卡尔(Bob Carr)的影响下,仍然积极接触中国,通过推动澳中经济、金融与军事合作来加深两国战略互信,避免地区战略竞争升级。为防止盟友出现战略迷失的风险,美方再次对澳大利亚进行政治威慑,令其对审批中国投资项目“谨慎从事”,随即接连发生了力拓高管间谍案、给“疆独”分子发放签证等负面事件。吉拉德政府还在《2013年国家安全战略》报告中重新把国防战略关注点从非传统安全调整为基于国家行为体的传统安全,并允许美方永久性入驻达尔文军事基地。

2013年9月,艾伯特(Tony Abbott)自由党联盟成功竞选,结束了工党长达六年的执政期,但在处理对华关系上持模糊定位。2014年,艾伯特总理在罗伊研究所发表了“把澳大利亚与亚洲的关系放在第一位”的政策主张,邀请中国国家领导人习近平主席在澳大利亚议会发表演讲,将澳中关系提升为“全面战略伙伴关系”;另一方面强化澳美联盟,包括签订《澳美军事力量部署协议》,指责中国在南海填海工程、单边划定防空识别圈,并要把达尔文港打造为“第二个关岛”。应该说,艾伯特尝试保持在中美之间的动态平衡,显示出其务实和灵活的一面,但周旋空间已愈加缩小。

(四)澳中关系的下滑期(2015-2022年)

马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)自由党政府时期在2015-2016年间尚能保持澳中经贸合作,但在对华外交定位上已经发生重大历史转变,特别是在2017年紧随美国总统特朗普上台后的对华强硬政策,破坏了两国经贸合作的上行轨道。2017年2月,澳外交部长朱莉·毕晓普在第四轮澳中外交与战略对话中发出质疑“一带一路”倡议透明性的声明。3月,澳国家安全委员会进行两次内部辩论,结论是参与“一带一路”必然导致牺牲与美国的联盟利益与安全利益。(7)Primrose Riordan,“China Snubbed on Road and Port Push,” The Australian,March 20,2017,http://www. theaustralian.com.au/national-affairs/foreignaffairs/china-snubbed-on-road-and-port-push/news-story/1534e4f7de0ab0031818854d24ae0a91,访问时间:2021年9月10日。在6月香格里拉对话上,特恩布尔以“亦友亦敌”(Frenemy)一词来形容澳中关系。(8)“frenemy”最初是冷战初期美国专栏作家对苏联的专称。澳媒将这个词解释为“表面上是朋友,实则是敌人”。年底,澳政府发布《反对外国干涉法》,渲染“中国影响力对澳大利亚的政治渗透”,指责中国利用“一带一路”扩大在南海和南太地区的影响力,开始对中国投资采取脱钩策略,倒退为“单向自由贸易”(One-Way Free Trade)模式。特恩布尔临下台前,澳中经贸合作热情已降至冰点。为剔除澳大利亚对华的友好声音,莫里森上台后,成立澳中关系国家基金会,安插了数名“持不同政见者”,取代推动两国友好发展的澳中理事会。以上的外交操作已经明显体现保守主义巨大的破坏性,基本失去澳中两国进行政治对话的回旋余地。2021年11月10日,工党前总理基廷在卸任26年后首次在澳大利亚国家新闻俱乐部发表演讲,反对莫里森政府的政治操作,重申工党对华接触的政策主张。他的基本观点包括:中国快速发展的过程是正当的,澳大利亚不应与自己最大的贸易伙伴对立,中国台湾地区不是主权国家;美英已不具备绝对主导力,“澳英美联盟”具有激进进攻性质,与融入亚洲的理念背道而驰。(9)Karen Barlow,“Former PM Paul Keating Lashes the 'Ignominy' of the AUKUS Deal and Why Labor’s Gong along with It,” Nov 10,2021,https://www.canberratimes.com.au/story/7505467/lost-their-way-paul-keating-levels-the-major-parties-on-foreign-policy/,访问时间:2022年1月6日。他的演讲再次引发两党在对华政策上的论争。

二、相互依赖语境下的澳中经贸合作

相互依赖是指各个国家和区域之间在经济发展过程中相互依存、促进和制约的关系。权力政治与相互依赖有着根本区别。前者关注地缘政治、安全和势力范围,后者关注地缘经济、合作与互利。(10)倪世雄、金应忠主编:《当代美国国际关系理论流派文选》,学林出版社,1987年,第187页。按照“比较优势”理论,澳大利亚开发储量巨大的自然资源,中国提供广阔的消费市场和巨大的制造业能力,双方通过专业化分工获得双赢。但是在联盟管理的框架下,巨大的经济利益与价值观、安全感上的南辕北辙,使澳大利亚有“被卷入”大国战略竞争的风险,美国也相应产生“被抛弃”的恐惧。如果美中处于合作状态,澳大利亚选择对冲和搭桥,则实现安全与经济的双盈余;如果美中为竞争关系,澳大利亚在联盟中的战略价值上升,得以规避安全赤字,同时被迫接受经济赤字的结果。冷战后,澳中两国经贸合作逐年递增,形成“一荣俱荣、一损俱损”的经济相互依赖局面,期间不断受到联盟管理的干扰和挤压。在战略界对是否参与“一带一路”倡议进行激烈辩论后,自由党政府选择放弃对接“一带一路”倡议。由此,澳中经济相互依赖的局面遭受人为破坏,面临选择性脱钩的下行压力。

(一)澳中经贸合作的不断深化

自两国建交以来,尽管澳大利亚执政党更替使澳中政治关系时好时坏,但各党都接受“安全依靠美国”“经济依靠中国”的战略平衡,双边贸易持续巨幅增长,相互依赖局面得以基本形成。澳中经贸合作不但具有天然的互补性,也是多重原因促成的结果。

第一,中国在1978年底开始的经济改革对澳大利亚的资源、能源产生较大需求。澳大利亚一方面启动亚太经贸合作进程,一方面开拓中国市场。两国成立纳尔山(Mount Channar)铁矿石合资企业,建立部长级别经济联委会,加强在煤炭、矿产、羊毛工业与农业发展领域的合作。仅在1985年澳对华出口额就增长73.4%,首次超过10亿美元,中国从澳大利亚第十大出口国跃居第五出口国。

第二,冷战后在新一轮全球化的背景下,经济利益成为澳大利亚外交的主要目标。同时,欧洲统一市场和北美贸易区的形成,迫使澳大利亚把贸易重心转向亚洲,加快“融入亚洲”的步伐。由此,在基廷政府时期,澳中经贸合作机制化加快,矿产资源成为澳中贸易的主要商品,贸易额从1990年26亿澳元增至1995年的69.9亿澳元,中国成为澳大利亚第三大贸易伙伴。

第三,美国实行对华接触政策和反恐战争的展开,为澳中经贸合作提供有利的政治氛围。霍华德政府重新把中国快速发展定位是“经济机遇”而非“战略威胁”,承认中国的市场经济地位。两国确立了“面向21世纪互利共赢的全面合作关系”,签署了《贸易和经济框架》,并启动首轮自贸协定谈判。由此,澳中经贸额呈现爆发式增长,从1996年的80亿澳元攀升到2007年的575亿澳元。

第四,美澳贸易摩擦竞争呈现上升态势。澳大利亚以贸易立国,农产品的70%、矿产品的80%依赖海外市场。多年来,美国对本国农产品出口实施补贴措施,扩大了澳美贸易赤字。2004年《澳美自由贸易协定》的签署不但没有解决农产品出口问题,澳大利亚反而在服务领域对美做出巨大让步,引发了澳大利亚自建国以来对与盟国贸易关系最为激烈的争论。

第五,美国金融危机的爆发破坏了全球原有的生产链和价值链,从而加强了澳大利亚深化与中国经贸合作的决心。陆克文政府提出“澳中经济互补”为核心的五十年战略设想,与中国签署为期20年、高达500亿澳元的液化天然气合作协议,使中国在2007年一跃成为澳大利亚最大的出口市场。吉拉德总理上任后,澳中建立了“相互信任、互利共赢”的“战略伙伴关系”,启动两国总理年度定期会晤机制,确定外交与战略对话、战略经济对话等机制,签署300亿澳元的双边本币互换协议。2013年,中国对澳大利亚的直接投资金额为276.5亿澳元,首次超过美国成为澳大利亚最大的外资来源国。在艾伯特政府时期,澳中金融合作也得到深化,悉尼成为离岸人民币交易中心,澳大利亚以创始成员方和第六大股东的身份加入亚洲基础设施投资银行(下文简称“亚投行”),澳中举行首次战略经济对话,并正式签署《澳中自贸协定》。

第六,中国推出“一带一路”倡议,为对接澳中两国经济发展提供了重要平台。虽然澳大利亚在希拉里的警告下表现出犹豫,但是当英国加入亚投行后,澳大利亚政府对亚投行的态度发生转变,并抛出了“澳大利亚北部大开发计划”,探讨两国发展战略对接和产能合作。在未通知华盛顿的情况下,特恩布尔默许北领地政府将达尔文港租给山东岚桥集团99年,期望借力亚洲的快速发展助推本国经济。2016年4月,特恩布尔再次率领史上最大规模经济代表团访华,然而在下半年态度再次转为消极。由于美国的极力反对,澳大利亚最终在加入“一带一路”倡议的最后关头选择退缩,仅签署无创设权利义务和无法律约束力的双边谅解备忘录。

(二)澳中经贸关系的相互依赖程度

1972年澳中建交时,两国双边贸易额还不到1亿美元。中国加入世贸组织后,澳中经贸呈现出爆发式增长,年均增长率23.29%。自2007年中国成为澳最大贸易伙伴,中国巨大的资源需求和庞大的消费市场催生了澳大利亚的采矿业繁荣,使其成功地躲过了由美国次贷危机和欧债危机引发的西方经济大衰退,成为唯一持续保持经济增长的西方国家。特别是,澳中自贸区的建成和“21世纪海上丝绸之路”的建设使得澳中经贸合作更加紧密,形成相互高度依赖的贸易伙伴。一方面,中国是澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口目的地、第一大进口来源地、第一大游客来源地、第一大留学生来源地等,而澳大利亚则是中国的第七大贸易伙伴、第六大进口来源地。另一方面,澳中都在经历经济转型,澳大利亚正从出口资源和能源型产品向服务业产品转型,中国正从出口低端产品向中高端产品转型,这些都为深化经贸合作提供了有利条件。

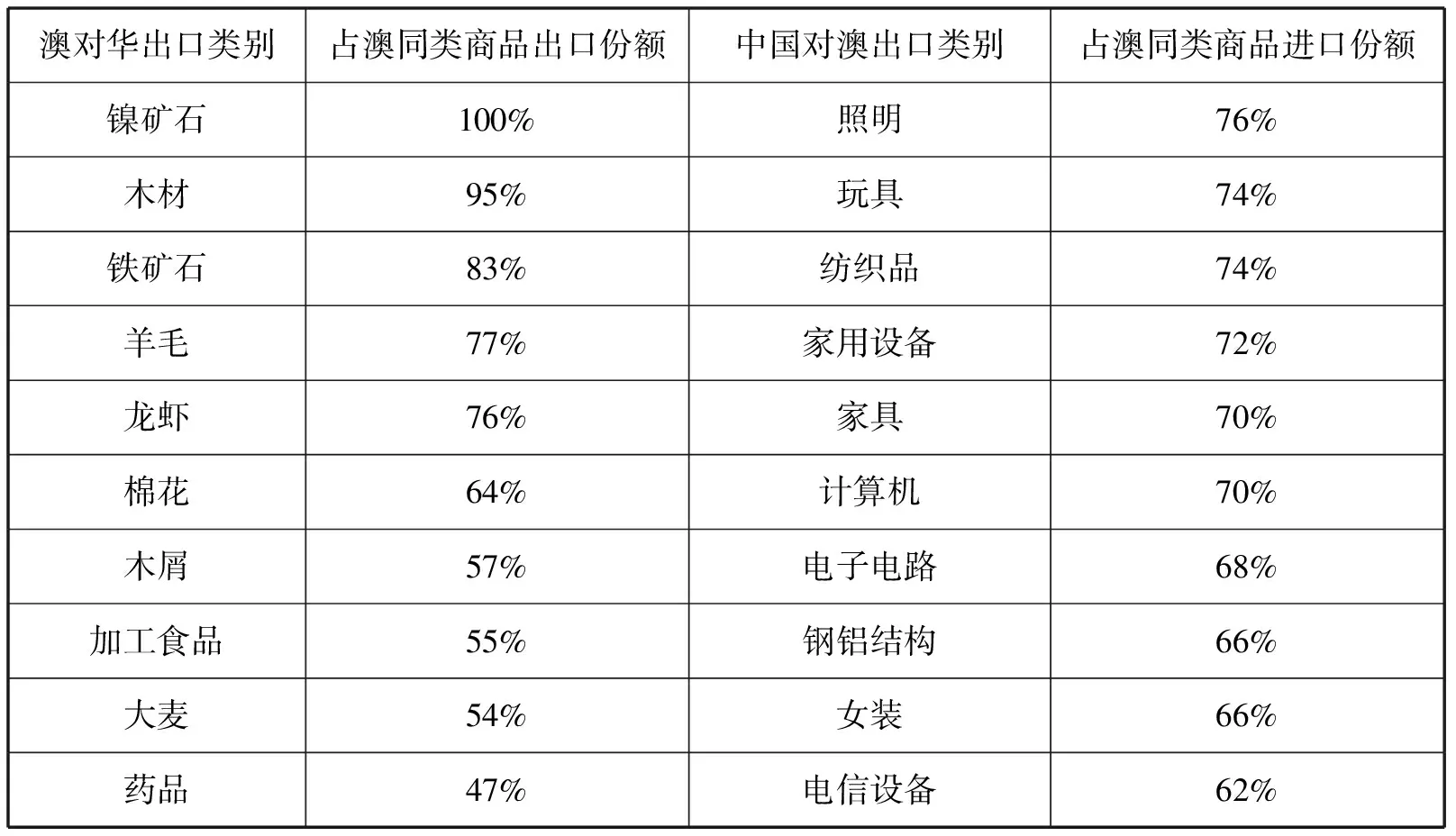

表1 2019年度澳中贸易前十名商品占比(11)David Uren,“Australia’s Asymmetrical Trade with China Offers Little Room to Move,” Nov 10,2020,https://www.aspistrategist.org.au/australias-asymmetrical-trade-with-china-offers-little-room-to-move/,访问时间:2021年12月13日。

澳大利亚对中国进口的依赖是由澳中两国的经济互补性和中国市场的购买力所决定的。2019年,澳中双边贸易金额达1589.7亿美元。其中,中国商品占澳大利亚商品进口总额的25.8%,而澳大利亚出口商品的38.2%销往中国市场。由于经济体量的悬殊对比,澳大利亚对华出口仅占到中国进口商品总额的4.9%。中国和澳大利亚的双边贸易依存度分别为0.4%和8.4%。对照澳大利亚对华进出口十大类商品占比,表明其对双边贸易的依存度远高于中国(见表1)。中国还是澳大利亚贸易顺差最大来源国,占其贸易顺差总量的83.7%。(12)《2019年澳中双边贸易概况》,中国商务部网站,http://brisbane.mofcom.gov.cn/article/ztdy/202003/20200302947881.shtml,访问时间:2021年12月5日。值得关注的是,澳大利亚铁矿石出口占全球总额的一半以上,占其对华出口商品总额的68.7%。中国铁矿石对外依存度达到80.4%,其中67%来自澳大利亚。因此,澳大利亚在铁矿石谈判中拥有更大的定价权和主导权。(13)《未来全球及中国铁矿石供需格局分析》,中华人民共和国商务部网站,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/gzzd/202004/20200402958622.shtml,访问时间:2022年1月2日。这些数据表明澳中已经形成相互高度依赖的贸易伙伴,澳大利亚对双边贸易的整体性依存度远高于中国。

近几年,澳大利亚滥用“国家安全”理由加大了对华投资的审查力度,仅仅2020年中国在澳大利亚的投资就断崖式下降61%,创6年来新低。但莫里森政府继续反华行径,要求国际社会对新冠肺炎起源进行独立调查,导致澳中政治关系迅速恶化,双方贸易摩擦不断。2020年末,澳大利亚的葡萄酒和大麦遭受了中国的反倾销反补贴制裁,海鲜、牛肉、棉花、木材、煤炭的出口也因各种原因遭到延迟清关和禁运,但中国对铁矿石进口不减反增,铁矿石价格一度高达171.9美元/吨,较年初93.2美元/吨上涨84.5%,凸显中国钢铁原料供应链的脆弱。截至2020年12月23日,中国对澳大利亚商品限制占到上一年度的23.7%,使澳大利亚的GDP减少1.8-2.8%,假设两国贸易减少95%,澳大利亚GDP将损失6%。而中国宏观经济数据受到的影响微乎其微,但产业经济不可避免进行调整,特别是在矿产品来源上实行进口多元化战略。(14)Marcel Thieliant,“The Impact of China’s Trade Restrictions on Australia,” Dec 23,2020,https://www. capitaleconomics.com/clients/publications/australia-new-zealand-economics/australia-new-zealand-economics-focus/the-impact-of-chinas-trade-restrictions-on-australia/,访问时间:2021年12月6日。

(三)澳大利亚战略界对“一带一路”倡议的政策辩论

随着经济实力的快速发展,中国以“一带一路”倡议作为全球公共产品,推进与各国的经贸合作。成为“一带一路”倡议的战略支点,还是作为美国压制中国快速发展的战略棋子,澳大利亚选择前者将陷入“权力困境”,选择后者会面临“经济困境”。针对是否加入“一带一路”倡议,澳大利亚战略界展开一场对华政策大辩论。根据其政策倾向,可划分为自由派、中间派和保守派。以鲍勃·卡尔(Bob Carr)、琳达·雅各布森(Linda Jakobson)与芮捷锐(Geoff Raby)、彼得·德里斯代尔(Peter Drysdale)为代表的自由派主张正视中国快速发展,拥抱“一带一路”倡议,摆脱对美国的安全依赖,寻求外交独立。他们认为,“一带一路”倡议并非基于霸权,而是古丝绸之路的平等合作精神和《联合国宪章》的开放、合作、市场主导与互利精神的结合,(15)Hugh White,“Dawn of the Post-American Order in Asia,” The Straits Times,Dec 30,2017,https://www. straitstimes.com/opinion/dawn-of-the-post-american-order-in-asia,访问时间:2021年8月2日。“有利于沿线国家就包容性发展产生新共识。”(16)《中美智库对话中强调的“一带一路”倡议经济关系》,新华社网站,http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/15/c_136367482.htm,访问时间:2022年2月3日。在抗击疫情恢复经济、维护亚洲的繁荣和政治稳定、确保基于规则的全局秩序这三个问题上,澳中两国的战略利益趋同。(17)Peter Drysdale,“Return to Prosperity Depends on Mending China Ties,” May 20,2021,https://johnmenadue.com/peter-drysdale-return-to-prosperity-depends-on-mending-china-ties-afr-20-5-20/,访问时间:2021年11月3日。澳大利亚未来的繁荣和安全取决于拒绝冷战思维,与中国建立信任关系。(18)Peter Drysdale,“Australia must Move beyond Cold War Thinking,” Feb 5,2018,https://www.eastasiaforum.org/2018/02/05/australia-must-move-beyond-cold-war-thinking/,访问时间:2021年11月9日。以休·怀特(Hugh White)、加雷斯·埃文斯(Gareth Evans)、陆克文和费思芬(Stephen Fitz Gerald)为代表的中间派学者主张在中美之间保持战略平衡,使经济与安全利益最大化。他们认为,“一带一路”倡议是中国版的全球参与计划和塑造地区领导力的有力武器,有利于平衡对美的安全依赖(19)Hugh White,“Dawn of the Post-American Order in Asia,”The Straits Times,Dec 30,2017,https://www. straitstimes.com/opinion/dawn-of-the-post-american-order-in-asia,访问时间:2021年11月5日。;以美国为首的国际旧秩序无法解决全球性问题,“一带一路”不仅是经济机会,更是政治机遇,但要防止过于依赖中国经济;建议澳中联合投资澳洲北部,同时澳大利亚要向日本、印度、印尼、欧洲和非洲拓展市场,减少对华经济依赖,实现外贸多元化,与中美两个大国同步保持密切关系,互不影响。(20)Stephen FitzGerald,“Managing Australian Foreign Policy in a Chinese World,” Mar 16,2017,https://theconversation.com/stephen-fitzgerald-managing-australian-foreign-policy-in-a-chinese-world-74607,访问时间:2021年9月2日。以彼得·詹宁斯(Peter Jennings)、迈克尔·富利洛夫(Michael Fullilove)、罗里·梅德卡夫(Rory Medcalf)为代表的保守派视中国为战略对手,主张对抗和取代“一带一路”倡议,削弱中国的快速发展势头与地区影响力。他们认为,“一带一路”倡议是一个充满野心的中国地缘战略框架;(21)Elena Collinson,“Australian Perspectives on the Belt and Road Initiative,” Oct 30,2019,https://www. australiachinarelations.org/content/australian-perspectives-belt-and-road-initiative,访问时间:2021年4月8日。将实质性提升中国的软硬实力,开创了以中国为中心的亚洲战略体系,成为地区性霸权;(22)Mark Beeson,“Geoeconomics with Chinese Characteristics:The BRI and China’s Evolving Grand Strategy,” Economic and Political Studies,2018,Vol.6,No.3,p.13.美国在亚洲的主导力将下降,其提供秩序的能力将受到限制;(23)Nick Bisley,Integrated Asia:Australia’s Dangerous New Strategic Geography,”Australian Strategic and Defense Studies Centre,May,2017,pp.2-4. http://sdsc.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2017-05/cog_integrated_asia-may_2017_0.pdf,访问时间:2021年11月19日。中国在南太地区有既定军事意图,要以“太平洋加强”(Pacific Step-Up)倡议和“四国对话机制”来制衡“一带一路”倡议;“一带一路”倡议具有结构性矛盾,特别是“透明度”“治理标准”“债务陷阱”问题,削弱了澳参与该倡议的想法;(24)Alfred Romann,“Who will Benefit from China’s Belt and Road Initiative?”,Apr 28,2019,https://www. aljazeera.com/news/2019/04/benefit-china-belt-road-initiative-190427131051786.html,访问时间:2020年12月22日。“澳应该重新设计北澳战略,鼓励来自日本、印度和印尼的投资和经贸合作”,建立能单独行动的强大国防力量,在东南亚和南太地区维护安全领导地位。(25)Peter Jennings,“Big Challenges for Australia in a Changing World Order,”Apr 27,2019,https://www. aspi.org.au/opinion/big-challenges-australia-changing-world-order-0,访问时间:2020年1月19日。

相比较,工党更容易接受“一带一路”倡议。影子贸易部长贾森·克莱尔(Jason Clare)在博鳌亚洲论坛上鼓励澳大利亚企业参与这一倡议。影子财长鲍恩(Chris Bowen)在概述工党亚洲战略时指出:“如果在下次选举中赢得胜利,将以开放的心态和中国在‘一带一路’倡议上最佳合作,以清晰的眼光看待各自的国家利益。”(26)Chris Bowen,“The Case for Engagement with Asia,Speech,Asia Society,”Sydney,Australia,Sept 29,2017,https://www.chrisbowen.net/transcriptsspeeches/the-case-for-engagement-with-asia/.北领地领导人迈克尔·冈纳(Michael Gunner)将北领地描述为“通往澳大利亚市场和思想的首要门户”,支持“北部发展议程”和“一带一路”倡议的对接。(27)Michael Gunner,“Keynote Speech,One Belt One Road Conference,” Jul 10,2018,https://chiefminister.nt. gov.au/articles/population-conference2,访问时间:2021年1月2日。在工党领袖比尔·肖特(Bill Shorten)的支持下,维多利亚州曾于2019年10月与中国签署第二份谅解备忘录,在基础设施、技术创新和贸易发展方面开展合作。在美国国务卿蓬佩奥发出警告后,莫里森向地方政府施压,首次引用新法《外交安排政策法》,终止对接“一带一路”的地方路线,并不顾澳中经济结构互补性,发布“资源技术和关键矿产加工路线图”,旨在建立起澳洲本土的加工能力,布局矿业产业链下游。这一措施的实行将大大减少对华出口依赖,造成两国经贸关系的加速脱钩。

三、大国竞争语境下的对华战略转型

澳中两国在历史上没有纠葛,在领土上没有争端,但澳大利亚对华战略在很大程度上取决于东亚权力结构变迁和中美关系的变化。自2016年始,美国公开与中国由“负责任的利益相关者”转变为“二元竞争对手”模式,战略重心从欧洲向印太转移,使该地区成为大国战略投射竞争与全球价值链的交织之处。由此,莫里森自由党政府在战略上偏离平衡路线,主动卷入大国纷争,充当“印太战略”的急先锋,拒绝对接“一带一路”倡议。同时,澳美联盟管理升至冷战结束以来的最高水平,澳中关系已然步入前景不明的新周期。(28)Cam Hawker,“The Trump Ascendency and the End of ANZUS Bipartisanship,”Nov,2016,https://www. lowyinstitute.org/the-interpreter/trump-ascendency-and-end-anzus-bipartisanship,访问时间:2021年11月12日。

(一)澳大利亚对华战略认知与外交理念的重大转变

地理上,澳大利亚横跨两大洋,是最早萌发“印太地区”意识的国家。《澳国防白皮书(2009)》中首次在官方文件中公开把中国作为对手,渲染“中国威胁论”,提到“印度崛起使得印度洋的战略价值正在提升。”(29)Department of Defense of Australia Government,“Defending Australia-In the Asia Pacific Century:Force 2030,Defense White Paper 2009,” 2009,p.37,http://www.defence.gov.au/whitepaper/2009/docs/defence_white_paper_2009.pdf,访问时间:2021年11月2日。2010年,堪培拉同意美国海军驻扎在毗邻南海的战略要地达尔文港。在权力东移的语境下,美国调整联盟体系向权力扁平化、网络化转型,鼓励盟友承担更多责任,发挥更大能动性。(30)Hugh White,The China Choice:Why America should Share Power,London:Oxford University Press,2013.日澳“双锚”从“北重南轻”向“南北并重”转变。“印太战略”有利于把第一岛链延伸到印度洋,造成全面封锁中国海洋通道的局面,“海上丝绸之路”的安全性将大大受限,由此达到从军事遏制到经济压制中国快速发展的双重目的,其生成的权力架构大大提高了澳大利亚在联盟体系中的价值。澳大利亚将军理查德·珀尔被任命为美国太平洋司令部陆军副司令。这是美国军队历史上首次由外国人担任高级指挥官。特别是澳政府在2013年国防白皮书中正式使用“印太”概念,成为首个将其战略利益区定义为印太地区的国家。(31)Department of Defense of Australia Government,Defense White Paper 2013,May,2013,p.7.http://www.defense.gov.au/whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf,访问时间:2020年10月12日。继而,《澳国防白皮书(2016)》提出“基于规则的秩序”多达40余次,并把中国定位为“现状挑战者”。

自2013年自由党联盟执政以来,右翼保守派智库战略政策研究所(ASPI)被委以重用。该智库预算的一半来自澳美军工企业与军火承包商,其余来自澳国防部、美国国务院全球参与中心和北约组织。由于该智库有强烈的意识形态偏见,很多国会反华提案都与之有关联,前驻华大使芮捷锐将其视为“澳大利亚‘中国威胁论’的总设计师”。(32)Myriam Robin,“The Think Tank behind Australia’s Changing View of China,” Feb 15,2020,https://www. afr.com/policy/foreign-affairs/the-think-tank-behind-australia-s-changing-view-of-china-20200131-p53wgp,访问时间:2021年9月12日。近年来,右翼智库战略政策研究所在新冠病毒溯源、南海仲裁案、华为5G、涉疆等话题上煽动炒作,发布内容耸人听闻、诽谤造谣的政策报告,致力于一场针对中国的新冷战。(33)Richard Bardon,“A Tale of Two Think Tanks:Canberra Escalates McCarthyism,De-funds Diplomacy,” Australian Alert Service,Jun 17,2020,https://citizensparty.org.au/tale-two-think-tanks-canberra-escalates-mccarthyism-de-funds-diplomacy,访问时间:2021年9月23日。新生代研究员周安澜(Alex Joske)编造系列反华报告,伪证“中国利用军民融合来获取西方军事技术”,建议限制技术转让、审查中国科学家的签证申请、加强相关立法(34)Alex Joske,“Picking Flowers,Making Honey:The Chinese Military’s Collaboration with Foreign Universities,”Policy Brief,Report No.10,2018,https://www.aspi.org.au/report/picking-flowers-making-honey,访问时间:2021年11月24日。;将中国的“千人计划”描述为“招募经济间谍”,建议对澳大利亚高校进行全面独立的审计调查,制定防范措施。(35)Alex Joske,“Hunting the Phoenix,” Aug 2020,https://www.aspi.org.au/report/hunting-phoenix,访问时间:2021年11月22日。同时,澳美两国智库来往频繁,包括组织项目合作和人员流动,联合发布报告,举行讨论活动,促进两国战略界就对华议题达成政策共识。保守派学者克莱夫·汉密尔顿(Clive Hamilton)杜撰《无声入侵》(Silent Invasion),诬陷中国通过贸易、投资、海外华人、孔子学院对澳大利亚学术界、政党、民间团体进行渗透,建议澳大利亚安全部门消除“来自中国的意识形态和民族主义理念”。他还与(美)德国马歇尔基金会研究员马里克·奥伯格(Mareike Ohlberg)联手推出《隐藏之手》,污蔑“中国利用‘一带一路’倡议投射权力,谋求地缘战略和话语权的优势”,与沿线国家进行“不支持港台民主化的政治交易”,为配合美国支持“港独”营造反华舆论,并怂恿澳大利亚和西方强力“回推”。

(二)澳大利亚权力核心层的全面右倾化

长期以来,美国对澳大利亚政治有着深厚复杂的影响力。由于国家政治体制和外交决策模式的同质化程度高,使得美国得以多种方式渗透到澳对华决策过程之中。事实上,澳大利亚的国防和情报部门与美国国防部、国务院、中央情报局和联邦调查局保持密切合作,形成隐形接管国家权力运行的“澳美国防和情报综合体”(AUSDIC),成为澳大利亚政府主导澳中关系的主要力量,而外交和贸易部被排挤在权力的边缘。(36)John Menadue,“Contracting out Our Foreign and Defence Policies,” Jan 4,2018,https://johnmenadue.com/john-menadue-militarysecurity-takeover-of-australias-foreign-policy/,访问时间:2021年9月12日。在安全情报局(ASIO)的支持下,高安西(John Garnaut)成为特恩布尔总理和内阁部的首席顾问,通过与五眼联盟建立关系,推动特恩布尔政府对华政策的对抗性转变。作为莫里森政府的内阁秘书,国家情报办公室主任安德鲁·希勒(Andrew Shearer)以“捍卫联盟”“亲美日反中”著称,是影响对华政策的鹰派核心人物。2010年,他在罗伊国际政策研究所撰写报告,把澳大利亚接受中国投资以及对华贸易存在依赖视作潜在威胁。他曾作为美国战略与国际研究中心(CSIS)的研究员,提出加强四国安全对话,还与美国国家安全委员会建立联系。(37)Kirsty Needham,“Australia Faces down China in High-stakes Strategy,”Sep 7,2020,https://www. reuters.com/article/australia-china-relations-idINL4N2G40NK,访问时间:2021年8月18日。内政部长迈克·佩祖洛(Michael Pezzullo)领导下的内政部实质是新型安全部门,在职能上相当于美国国土安全部,成为现阶段制定和实施反华政策最密集、最直接的行政部门。在澳英美防御协议签署之日,他宣称“战鼓再次敲响”,呼吁加大国防投资,为地区冲突做好准备。国防部长、右翼民粹主义者彼得·达顿(Peter Dutton)是五眼联盟的澳方代表。在他的推动下,澳大利亚安全机构在经济政策上获得很大的话语权,并将五眼间谍联盟活动纳入商业领域。多年来,澳联邦议会一直充当反华的急先锋。作为两党在议会的合作机制,情报与安全联合委员会定期接受安全情报局关于中国的简报。鹰派自由党议员安德鲁·海斯蒂(Andrew Hastie)任议会情报与安全联合委员会主席以来,组织“金刚狼议员团”(Wolverines),成为澳议会中最顽固的反华势力。(38)Melissa Harrison,“The China Narrative Part Three:Espionage and Interference,” Australian Alert Service,Sept 9,2020,https://citizensparty.org.au/china-narrative-part-three-espionage-and-interference,访问时间:2021年7月27日。

基于长期乐观的经济前景,莫里森政府利用中国对铁矿石的高度依赖而屡屡挑衅,有恃无恐。在国内,以“全政府”模式破坏澳中两国正常的人文交流、经贸合作,包括限制、阻挠中资并购;安全机构盘查澳友华人士;拨款用于各政府部门、教育和科研单位稽查所谓“外国间谍”。中美战略竞争加剧使莫里森政府产生了虚幻的战略机遇感,突破旨在维护平衡外交的“中等强国”理念,以“关键强国”(Pivotal Power)领舞示忠,包括与美国在南海、新疆、香港问题上保持高度一致,首次把中国台湾地区纳入“印太战略”的合作伙伴;以扩音器外交(Megaphone Diplomacy)在世贸组织申诉“中国利用发展中国家身份减少碳减排义务”,向太平洋岛国渲染“新殖民主义论”“资源掠夺论”和“债务陷阱论”,牵头新冠病毒溯源调查来污名化中国,竭力妖魔化中国的国际形象。莫里森还邀请美国总统拜登在澳美结盟70周年之际访澳,以提高其在地区事务以及西方阵营中的政治地位,并试图将七国集团转变为“D10”民主国家联盟,平起平坐的“膨胀心态”日益高涨。在涉华议题泛安全化、泛政治化的背景下,澳中政治关系断崖式下跌,直接导致两国经贸合作势头骤降。

(三)澳大利亚地区战略的全面转型与实施

随着澳大利亚在联盟体系内的战略对话、情报交换、军备建设、议程设定的自由裁量权增大,其战略冲动性与日俱增。在联盟管理框架下,四国安全对话的升级、大幅发展澳大利亚军事力量的计划、建立排华的经济和民主伙伴圈已经成为现阶段“印太战略”实施的重要内容。

首先,四国安全对话从“磋商和协调机制”向“准战略联盟”转变。近年来,澳充分利用军事高层对话、防务合作、联合军演等途径,全力支持美国巩固在亚太地区既有的联盟国关系,使美在印太地区逐步构建起美澳日、美澳日韩、美澳新、美澳日菲等多个军事联盟关系链条,并与印度、越南等国频繁开展军事合作。从形式上看,四国安全对话是基于针对中国快速发展而具有战略默契的排他性准联盟(39)Ankit Panda,“U.S,Japan,India and Australia Hold Working-Level Quadrilateral Meeting on Regional Cooperation,” The Diplomat,Nov 13,2017,https://thediplomat.com/2017/11/us-japan-india-and-australia-hold-working-level-quadrilateral-meeting-on-regional-cooperation /,访问时间:2021年4月15日。,能够在不受联盟强束缚的情况下,进行军事情报共享、联合军演、提供军事基地和军售等安全合作行为,达到“权力平衡”“利益平衡”“威胁平衡”的战略目的。此外,澳大利亚推进与日本的“特殊战略伙伴关系”以及与印度、印尼的“全面战略伙伴关系”,整合日本的“自由开放的印度太平洋战略”(FOIP)与印度的“印太倡议”(如毛萨姆项目、萨加马拉项目)、“东向行动政策”(AEP)。2020年3月20日,“美日印澳+重点伙伴关系国”(Quad-Plus)首次副外长级别会议把新西兰、越南和韩国纳入“印太战略”,事实上取代了冷战后亚太地区以“东盟为中心”的地区安全架构,亚洲版“小北约”在组织结构上已经形成。

其次,澳大利亚做出数十年来重大军事调整。在未来10年中,澳大利亚将推进野心勃勃的海洋战略,具体如下:增加40%的国防开支,投入2700亿澳元用于提升海洋封锁、控制和兵力投送,增强自身独立行动能力,以及提高网络能力、电子战和信息战能力;加大军事基础设施建设力度,重点用于升级达尔文港、斯特林海军基地和科科斯岛的军事设施,修建西澳地区驻美航母海军基地、北部格莱德角深水港、全球鹰基地、东部美军战略核潜艇基地;重新启用在巴布亚新几内亚的马努斯岛海上军事基地;增加与美国在印太地区更多的军事互动,协助美国的新太平洋威慑倡议,美澳日联合军演不断提高规模与机制化。(40)Lindsey W.Ford and Ashley Townshend,“In Annual Meeting,a New Direction for US-Australia Alliance,” Aug 4,2020,https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/04/in-annual-meeting-a-new-direction-for-us-australia-alliance/,访问时间:2021年6月12日。同时,美国大幅度降低对澳大利亚的军售门槛,国会通过扩大驻澳国家技术和工业基地(NTIB),共同开发新的军工能力。2015-2020年,澳大利亚成为美国第二大武器进口国。2021年9月15日,美英澳高调宣布建立三方安全联盟(AUKUS)通过转让核潜艇制造技术,提高澳大利亚介入南海的军事能力。美英澳三方还寻求通过跨国资源整合,整合国防相关科学、工业和供应链的供应链,抢占人工智能、量子计算和网络技术的优势,有可能发展为遏制中国快速发展的反华核心圈。

最后,建立符合“安全逻辑”的排华经济圈。遏制中国的地缘经济影响力是“印太战略”实施的关键,出于替代“一带一路”倡议之目的,四国推出“基于规则”“可持续”的基础设施投资计划和“技术网络倡议”(QTN),作为下一阶段“印太战略”具体部署的总体框架:发展尖端的民用能力(生物技术标准、清洁能源技术、电池供应链和价值链、数字贸易监管)和军事能力(如人工智能、5G互联、大数据分析、先进材料、天基技术和超音速系统),并把贸易战和科技战从联盟体系延伸到东盟与南太平洋地区;澳美日联手设立基础设施融资基金,推出“蓝点网络”(Blue Dot Network)计划,确立有别于中国的新基础设施建设标准,由美国海外私人投资公司、日本国际协力银行和澳大利亚外交兼贸易部牵头;澳日印组建“供应链弹性”倡议(SCRI),在伙伴国家之间建立资源、技术、市场的优势互补关系,以疫苗合作为支点,将印度打造成未来全球制造业中心、供应链中心;启动东南亚经济治理和基础设施倡议(SAEGII),引入项目筛选、竞争政策、债务管理、能源安全和海事合作;在“加强太平洋合作”框架下启动太平洋基础设施融资机制(AIFFP),包括在珊瑚海海底电缆的基础上延伸到东帝汶、帕劳,整合太平洋岛国的能源市场;发出印太地区透明度倡议(Indo-Pacific Transparency Initiative),以“清洁网络”(Clean Network)计划清除各国使用的中国互联网设备、电缆与程序。(41)“U.S.State Department Spokesman’s Office,“Indo-Pacific Transparency Initiative,” Nov 3,2019,https://china.usembassy-china.org.cn/zh/indo-pacific-transparency-initiative-zh/,访问时间:2021年6月12日。2020年以来,美国对华极限施压叠加新冠肺炎疫情全球大流行,使得澳大利亚作为联盟体系中的“军事伙伴”“经济伙伴”“民主伙伴”和“政治伙伴”的内涵更加突出,“多轮驱动”全面落实“印太战略”的步伐已然加快。

结 论

21世纪的第三个十年已经开局,澳中关系又一次站在十字路口,如何处理与美国盟友的关系也是中国长期面对的严峻挑战。特别在大国竞争加剧、地区形势趋紧、澳大利亚政坛极度右倾化和军事化进程加速的背景下,澳中两国关系在中短期内难以改善,重置已不可避免。综上所述,本文得出以下启示。

第一,经济制裁是双刃剑,也是中国维护国家利益的必备外交手段。鉴于自由党政府愈演愈烈的反华立场,中国坚持对其进行经济反制,增加澳方参与美国对华战略竞争的成本,削弱其制衡中国的战略意志,有利于抑制右翼反华势力的嚣张,在国际上树立中国威信,从而打消其他西方国家妄以盟友身份对华无端攻击的政治企图。

第二,要区分工党和自由党在联盟管理与对华政策上的分歧。中国应积极发挥政党外交的桥梁作用,保持与在野工党的沟通,拓展同中小党派的交往,增进政党间对话交流与政策解读,形成政党外交对整体外交的传导路径和机制,为未来澳大利亚执政党更替后修复两国关系做前期准备。

第三,“一带一路”倡议在澳受阻,暴露出经济发展的资源软肋。下一阶段的中国外交要重点推进海外能源、资源来源地的多元化,积极展开海外市场替代,降低相互依赖性对中国发展的掣肘;建立风险评估机制和预警机制,防控地缘政治风险对中国海外利益的危及,更好地为国内企业走出去提供有效及时的政策指导,加快形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。

第四,高度重视澳美联盟的战略转型。针对“印太战略”的具体部署,中国要设计行之有效的印太合作对策,填补地区战略空白,除了加快推进区域经贸合作,更应在区域安全议题上有所作为,加强安全对话,积极搭建区域集体安全机制,增强各国的防务安全感和外交独立性;加快在中国台湾地区和南海问题上争取早日和平解决的外交力度,减少西方借维护安全事务长期破坏中国与地区各国发展互利合作的友好关系。

第五,四国安全对话在维护各自安全利益的过程中恐难以对华采取一致立场。中国应当与各国保持经贸合作,协调竞争与互补关系,同时在友好伙伴国家中建立有议题针对性的准结盟战略合作,积极引领多边组织的政治与安全议程设置,防止联盟反华行径在国际社会的蔓延,培育合作共赢的区域共同体意识。