国内澳大利亚史研究的概况、特点与问题 *

——基于书目文献分析的考察(1949—2019)

何 韵

(中山大学 文献与文化遗产管理部,广东 广州 510275)

2015年以来,习近平同志在多个场合强调了“历史研究是一切社会科学的基础”这一科学论断。这不仅表达了对历史研究的高度重视,也精准指出了社会科学研究推进的学理基础。近年来蓬勃发展的区域国别研究就深深受益于历史学和外语学科的创新,因为它是对世界特定地区或国家的综合研究,其功能除了服务决策咨询,还有一个重要任务是构建关于某个国家或地区的“知识体系”。[1]

澳大利亚史研究是区域国别研究中基础相对薄弱的领域,但近年来它不仅在公共讨论中日益热门,而且专业研究成果迭出。(1)国内高校已建立近40家澳大利亚研究中心。此外,教育部于2012年在北京大学与中山大学直接设立了以澳大利亚研究为核心的“大洋洲研究中心”,包括中国社会科学院在内的多个中央政府智库也都新增或强化了专门的澳大利亚或大洋洲研究门类。澳大利亚研究领域的代表性成果将在后文中详细展现。笔者试图采用书目文献分析法,根据1949年至今中国国家图书馆和国内主要期刊数据库收录澳大利亚历史学类研究的中文论著,结合部分重要历史著作在大学图书馆的收藏情况,分析中国澳大利亚历史研究的发展历程、特点、演化动因及存在的问题。这不仅有助于未来澳大利亚问题研究者更清晰地了解相关的学术史,也可为身兼知识生产者与消费者的专业学者与智库提供调整研究方向的启示。

一、澳大利亚研究文献收藏概述

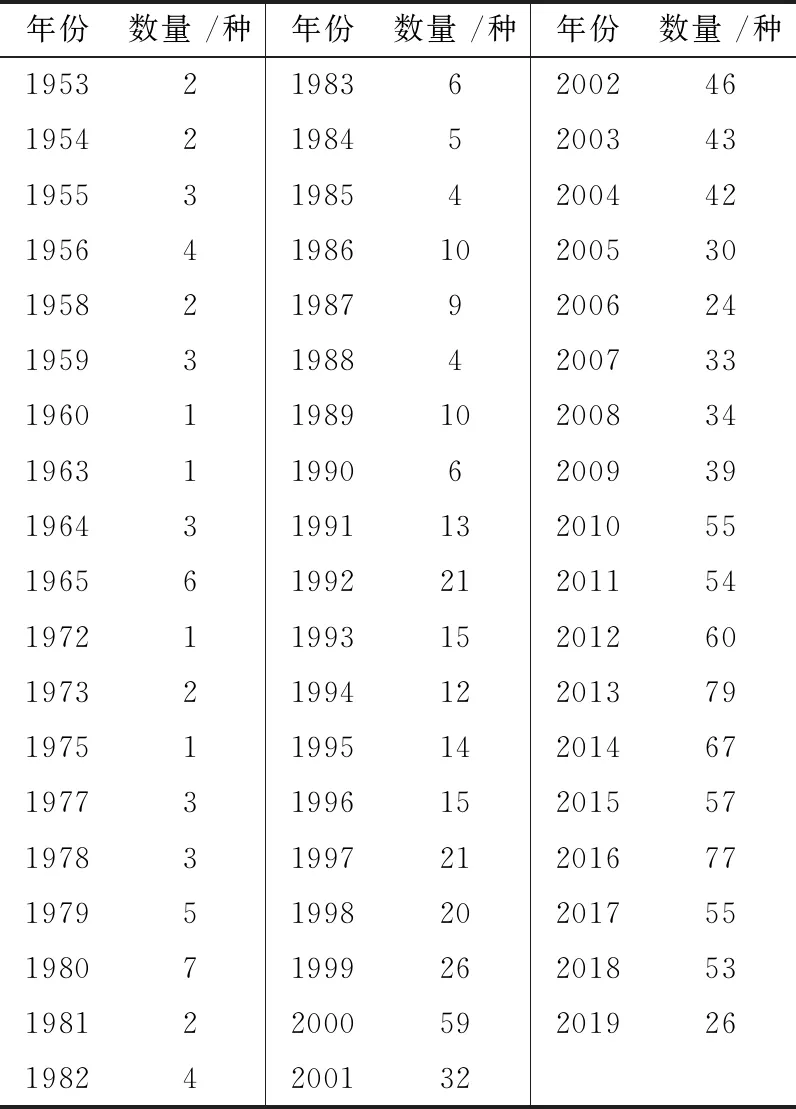

国家图书馆作为国家级的文献资源保障机构和国家呈缴本的法定机构,较全面地收藏了1949年以来的国内出版物。通过检索国家图书馆的馆藏目录可知,该馆所藏新中国成立后澳大利亚研究最早的著作为1953年出版的译著《澳大利亚联邦》,该书对澳大利亚的自然地理、政治制度、历史文化、社会生活等方面进行了概括性描述。1953年至今,国家图书馆累计收藏中文著作约1231种,其中大陆出版约1055种,港澳台出版约176种。从历年著作数量分布来看,1990年以前年均著作数量保持在个位数,1990年以后有明显的增长,尤其是1996年以后,年均数量为两位数。2010年开始增量更为明显,年均数量基本保持在50种以上(见表1)。这说明1990年代后中国的澳大利亚史研究逐步进入持续丰产期。

表1 1953—2019年国家图书馆所藏中国出版澳大利亚研究中文著作统计

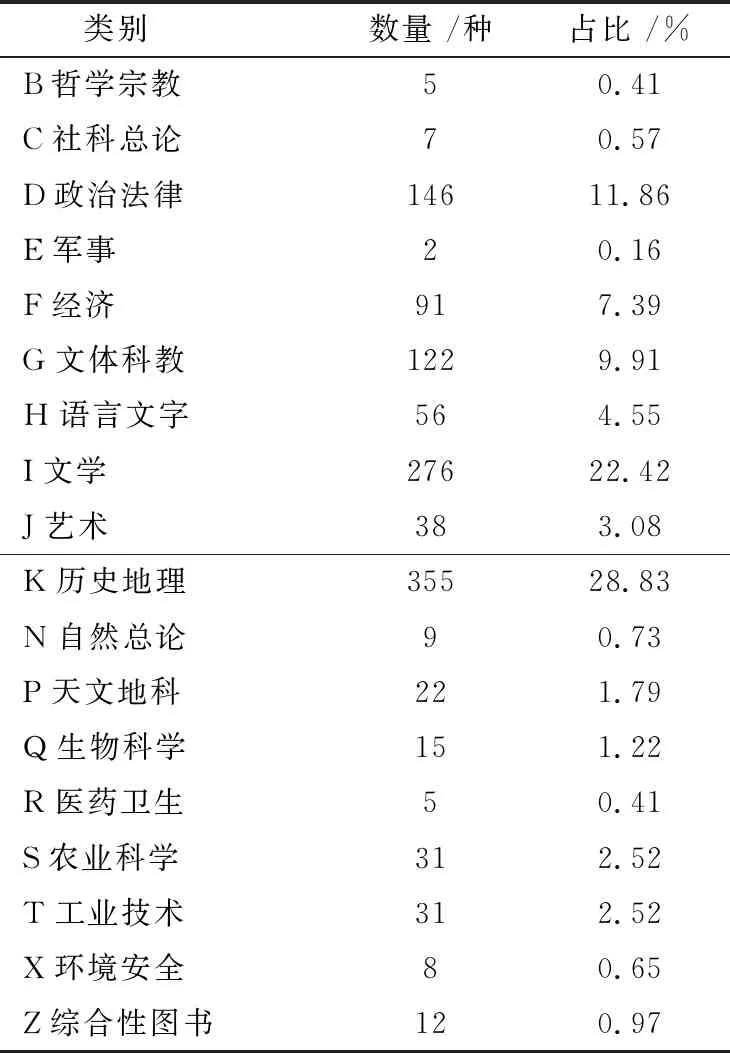

对上述著作的类目进行具体分析发现,历年出版较多的类目主要集中在I类文学和K类历史、地理,其次在D类政治、法律,G类教育和F类经济(见表2)。

表2 1953—2019年国家图书馆所藏中国出版澳大利亚研究中文著作分类一览

表2中,I类文学以澳大利亚作家的译著、报告文学和游记类居多;K类历史、地理中纯澳大利亚历史研究的学术著作较少,旅游导览、风土人情介绍、人物传记著作居多;D类政治、法律则以澳大利亚的法律汇编、国家制度和政党介绍的著作居多;G类教育集中在与留学相关的著作;F类经济则主要是经济贸易统计和澳大利亚支柱产业的调研考察报告,其中以矿业、林业、牧羊业、坚果种植、新能源的开发与利用尤为突出。

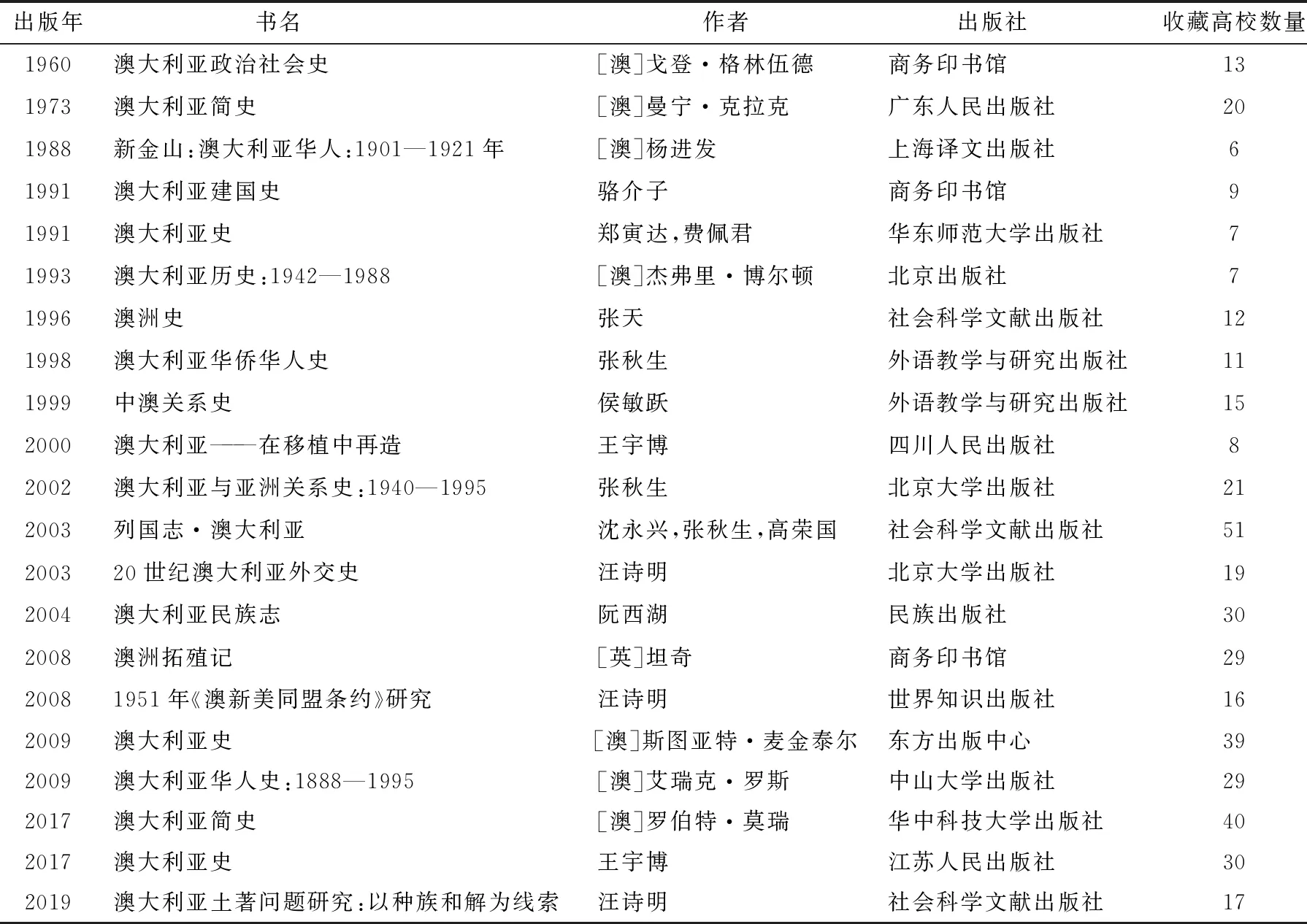

二、高校图书馆收藏的重要澳大利亚史著作概览

高校是我国区域国别问题研究的主力军,高校图书馆是区域国别研究文献保障的重要机构。通过中国高等教育文献保障系统(CALIS)联合目录考察高校图书馆收藏较多的21种澳大利亚历史研究著作(见表3),可直观反映出学界对该地区的重视程度。结果显示,虽然我国高校图书馆逾千家,但仅有51家高校图书馆收藏了澳大利亚历史研究著作中被收藏最多的《列国志·澳大利亚》,遑论其他,可见该领域文献保障建设存在明显短板。以《列国志·澳大利亚》为例,仔细分析其收藏馆所在的高校,并与已建立澳大利亚研究中心的高校进行比对,发现其中仅有11所高校匹配,占收藏馆(51家)的21.6%。这揭示出高校中区域国别研究机构和文献收藏机构关系离散。一方面,作为高校科研教学重要支撑的高校图书馆并未对区域国别研究的相关文献给予足够的关注;另一方面,作为区域国别研究基地的研究中心也未与图书馆建立足够的联系,图书馆对国别区域研究的文献建设缺乏系统规划和学理指引。

表3 澳大利亚历史研究重要著作高校图书馆收藏情况一览

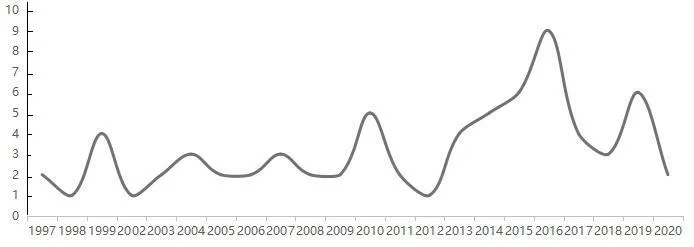

三、1949年以来我国澳大利亚史研究论文分析

根据国内期刊目录索引数据库的统计,澳大利亚历史研究的专题论文基本涌现于1997年之后,以2016年为最(见图1)。相关研究论文中关键词词频最高的是“中澳关系”(12次),地区是“新南威尔士”(6次),人物是“陆克文”(4次),政党是“工党政府”(4次),其次出现较多的关键词包括“华人移民”“淘金热”“对话政策”“国家安全”“国家利益”“中国研究”“多元文化”等,均在3次或以上。这些数据表明,国内研究更多的是从国际关系和华人华侨史的角度展开研究,关注的热点是工党政府和陆克文总理。论文主要集中发表在《世界历史》(13%)、《历史教学问题》(5%)、《史学理论研究》(4%)、《历史研究》(3%)、《太平洋学报》(3%)、《学术研究》(3%)等学术刊物。论文作者主要集中在以下单位:首都师范大学、中山大学、华东师范大学、江苏师范大学(前身为徐州师范大学)、苏州科技大学(前身为苏州科技学院)。上述机构中,仅有中山大学、华东师范大学、江苏师范大学设有澳大利亚研究中心。这说明澳大利亚研究还没有受到科研平台的广泛重视,相关领域学术共同体建设有待加强。

图1 1949年以来澳大利亚历史研究论文时间分布图

四、中澳建交前澳大利亚历史研究的发展特点(晚清至1972年)

(一)中国澳大利亚历史研究的开端

结合书目文献数据的汇总统计,可以对我国澳大利亚历史研究的学术史梳理做出更精准的分期。近代国人对澳大利亚产生比较确切的认识始于晚清。这一方面源于地理大发现及西学知识的流传,国人以各种渠道认识到第五大洲的存在;另一方面,初具现代世界观的知识分子群体在推动边疆历史地理研究时对海外地区也有了关注,如魏源的《海国图志》、梁廷枏的《海国四说》以及徐继畲的《瀛寰志略》均涉及澳大利亚。这些描述对国人尤其是士大夫阶层对澳大利亚的认知转变至关重要,即一种模糊的南方大陆概念开始转变为以澳大利亚为主体的大洋洲区域概念。梁廷枏的《海国四说》从宏观上介绍了澳大利亚的地理及移民事宜,一般被认为是“澳大利亚”一名的原出。徐继畲的《瀛寰志略》对澳大利亚有更为详细的讨论,称“澳大利亚,即泰西人《职方外纪》所云天下第五大洲”[2]。值得一提的是,王韬的《新金山记》较为详细地介绍了澳大利亚的殖民化过程,还直接描绘了原住民的历史与文化,难能可贵。

太平洋战争爆发前,中国对澳大利亚的关注点基本还停留在引介其基本国情尤其是经济地理上。如1902年由龚柴、许彬所著的包括澳洲在内的《五洲图考》,包含了澳大利亚全境图。[3]吴宗濂、赵元益的《澳大利亚洲新志》及沈恩孚的《澳大利亚洲志译本》则是我国最早关于澳大利亚的汉文译著,也是中国汉文文献中最早有关澳大利亚的专述。尤其是《澳大利亚洲志译本》,强调了澳大利亚自然资源比较丰富,对东亚地区的发展可能起到重要作用。[4]

通常来说,一国对于特定海外地区的关注度往往取决于双边交流的密切程度。所以,学界的上述表现反映了中澳关系疏离的现实。不过,1941年底爆发的太平洋战争出人意料地使中澳双方成为盟友,情报、人员与物资交流明显增加。在这种背景下,重庆商务印书馆在1944年出版了骆介子的《澳洲建国史》(该书1945年再版,1946年由上海商务印书馆重版,1991年又再版)。这是中国第一部由本土学者完成的澳大利亚史专著,也是第一个综合性的澳大利亚国别研究成果。此书的出版标志着我国学界对于澳大利亚的研究开始从译介进入独立研究阶段。[5]

(二)新中国成立初期澳大利亚历史研究的特点

第二次世界大战后,中国与澳大利亚两国的国内政治与地缘政治定位都出现了明显变化。新中国成立后,我国确立了马克思主义理论对学术研究的指导地位。同时,中国作为社会主义阵营的一部分,成为亚太地区对抗西方资本主义阵营的前沿。从历史学的角度来看,此时的澳大利亚具有了新的研究价值。因为它不仅是美国在太平洋地区坚定的盟国,甚至在朝鲜战争中与中国交手;它又是一个工人运动历史悠久、成熟且活跃的地区,是马克思主义史学研究的绝佳对象。鉴于上述因素,新中国的澳大利亚史研究出现了政治先行的倾向。其第一个特点是系统翻译苏联的研究成果,以示对红色阵营的政治认同和学术效法,代表作就是1953年翻译出版托卡列夫的《澳大利亚联邦》。[6]1956年和1959年也有类似的苏联学者作品被翻译成中文出版。第二个特点是澳大利亚无产阶级工人运动与社会主义发展史受到高度重视,代表作是1954年出版的《澳大利亚劳工运动史》。[7]1953年与1965年,我国先后出版了有关澳大利亚共产党的历史文献;1960年代,还集中翻译了支持中共的澳大利亚共产党马列派领导人希尔(Edward Fowler Hill)的口述史与回忆录属性的作品。显然,新中国成立初期的澳大利亚区域国别研究以政治史为基础,意识形态立场鲜明。不足之处是,相关研究对澳大利亚主流学界的成果关注很少,也没能形成本土学术视角。

需要指出的一个例外是1960年由北京编译社翻译、商务印书馆出版的《澳大利亚政治社会史》。这本通史性作品由澳大利亚著名史学家戈登·格林伍德(Gordon Greenwood)牵头编写,集合了多位学界中坚力量,完整细致地考察了澳大利亚殖民地和联邦历史演化特点,引发了国际学界的重视,至今仍是我国澳大利亚史学研究的基本参考文献。主持该书中译工作的陈翰笙是我国著名历史学家与社会学家,西学功底与马克思主义理论素养皆厚。他为中译本写的序言成为澳大利亚史学史研究的典范,同时也阐明了当时澳大利亚区域国别研究的基础与目标:“六十年前澳洲和塔斯马尼亚岛及附近岛屿成为英国的自治领,即澳大利亚联邦。现在这联邦的人口已超过一千万。在对外关系上,尽管它的政府很明显地依附美帝国主义,人民群众却对新中国表示友好,有澳中协会的组织。这个南方大陆的工会代表最近来我国访问,而我全国妇女联合会代表也应邀去过澳洲。这样相互访问和彼此了解将有助于世界人民的大团结。”[8]这段表述说明了当时中国对澳大利亚有三个关注点:一是它在国际地缘政治结构中的地位;二是将其置于殖民主义与帝国主义历史进程中加以理解;三是其在意识形态斗争与外交实践中的意义。这也奠定了日后我国澳大利亚历史研究的重点议题。

五、中澳建交后澳大利亚历史研究的转型(1972—2000年)

1972年12月21日,中国与澳大利亚建立正式外交关系。澳大利亚民族主义史学奠基人曼宁·克拉克(Manning Clark)的《澳大利亚简史》在1973年被译成中文出版绝非偶然。[9]随着澳大利亚废止“白澳政策”以及中国开始改革开放,两国关系在1980年代进入“蜜月期”。1992年澳大利亚时任总理基廷甚至提出“脱欧入亚”的战略。这些都深刻影响了中国的澳大利亚历史研究。一个直接的激励是,许多澳大利亚历史学家成为对华外交的实际开创者与执行人,比如担任首任驻华大使的费思棻(Stephen Fitzgerald)以及首届澳中理事会主席的杰弗里·布莱尼(Geoffrey Blainey)。来自书目文献的统计分析显示,此时我国的澳大利亚研究开始形成若干重点,而且都建立在对史实分析的基础上。

(一)中澳建交初期澳大利亚研究的多向度拓展

中澳建交初期,我国学术界首先对澳大利亚具有国际竞争力的经济产业表现出浓厚的研究兴趣。其特点是产业发展史研究和历史数据资料搜集整理工作同步展开。如南开大学经济研究所在1973年和1975年先后编印了《澳大利亚经济贸易统计资料》和《澳大利亚经济》、1987年司法部外事司交流处编写的《外国经济法论文选编:澳大利亚》。此外,中国科学技术情报研究所在1977—1980年先后出版了一系列出国参观考察报告,包括澳大利亚太阳能利用、同位素地质植物病毒及有关研究,生物固氮、污水灌溉及相关环境问题研究现状等;煤炭工业部科学技术情报研究所编撰了《澳大利亚选煤技术报告》;中国有色金属工业总公司情报研究所编辑出版了《澳大利亚有色金属工业手册》。值得一提的是,1980年由汤逸人所著的《澳大利亚的绵羊业》一书是中国第一部系统评介澳大利亚畜牧业发展的作品,先后被翻译成藏文(1982年)、蒙古文(1983年)、哈萨克文(1989年)等语种出版。

其次,澳大利亚史学研究与文学研究齐头并进,突破僵化的意识形态立场,译著选题多样化。例如,1979年出版的霍根(W. P. Hogan)所著的《澳大利亚概况》、1980年出版的托卡列夫和托尔斯托夫主编的《澳大利亚和大洋洲各族人民》、1980年出版的赛尔(Colin Sale)所著的《澳大利亚:国土及其发展》、1987年出版的伯奇克(S. Bozic)和马歇尔(A. Marshall)合著的《澳洲神话与传说》、1988年出版的里德(A. W. Reed)等编的《澳洲土著神话传说》。1978年,安徽大学大洋洲文学研究所成立。该所编译的《大洋洲文学》丛刊,不定期介绍澳大利亚、新西兰和南太平洋岛国文学。和五六十年代译介的作品相比,在题材、体裁和风格上,这一时期出版的既有经典的传统作品,也不乏前卫现代的实验文学及不少通俗流行的畅销作品。

最后,澳大利亚文明及文化议题与史学研究渐趋融合。如骆以清的《澳洲纪实》不仅较为详细地介绍了澳大利亚的多元文化,尤其是澳洲土著人的风俗习惯,还着重介绍了包括留学生群体在内的新生代移民历程。我国著名的英国史学者陈晓律、潘兴明推出了《滔滔大洋深处——澳洲文明》一书。尽管这不属于严格意义上的学术研究,但它显示了学者开始有意识地将澳大利亚史纳入英帝国史的考察范畴。这一时期以澳大利亚国情尤其是文化特性为主题的著作当属黄源深、陈弘的《从孤立中走向世界——澳大利亚文化简论》最为知名。该书分为上、下篇,上篇回顾了澳大利亚文化发展的几个阶段,展示了土著文化、殖民文化、民族主义文化、多元文化的独特风采;下篇着重论述了澳大利亚的文化主体,包括文学、美术、音乐、电影和教育,并且剖析了当代澳大利亚文化形成的影响因素。[10]该书作者黄源深是新中国首批公派赴澳攻读研究生学位的9人之一,回国后长期从事澳大利亚文学研究。

(二)澳大利亚华人华侨史研究的勃兴

中澳交流的深化极大助力了澳大利亚史研究,一个突出的表现就是澳大利亚华人移民史研究的不断勃兴。1980年出版的沈己尧的《海外排华百年史》第三、四章分别梳理了澳大利亚和新西兰对华移民政策的演变历史,并附有澳新排华大事年表。[11]1981年陈翰笙主编并由中华书局出版的《华工出国史料汇编》第8辑也是以大洋洲华工为主题的。[12]随之而来的是专著的不断面世,奠基之作是1988年杨进发的《新金山:澳大利亚华人1901—1921年》。该书细致分析了19世纪末至20世纪20年代澳大利亚华人社会的发展。[13]20世纪最后十年,有关华人华侨的代表作主要有刘渭平的《澳洲华侨史》、雷镇宇编著的《澳洲华侨概况》、张秋生的《澳大利亚华侨华人史》和黄昆章的《澳大利亚华侨华人史》。其中,刘渭平从1945年开始常驻澳大利亚,致力于澳大利亚华侨史研究近半个世纪,其参考的资料多依托澳大利亚官方与民间所藏原始档案,史料价值极高。张秋生的《澳大利亚华侨华人史》被认为是国内第一本关于澳大利亚华侨华人通史著作。

事实上,澳大利亚华人移民史研究是中澳关系史研究的最初切入点。如黄源深在《澳大利亚华侨华人史》序言中说:“改革开放以前,澳大利亚属于第二世界,当时与中国的关系又并不密切,所以理所当然地落到了研究的聚焦点之外。……对澳大利亚较为深入全面的研究始于改革开放以后,并由急剧的双向变化所引发。”[14]这段文字清楚地指出,改革开放之后,随着中澳在人员、信息方面的交流越来越密切,与澳大利亚相关的学术研究受益匪浅。因为交流的便利性与全面性一方面激发了新的研究旨趣,另一方面为研究带来了新材料与新方法。由政协广东省中山市委员会文史委员会编辑的两辑《中山文史》——第24辑《中山人在澳洲》和第29辑《澳洲华裔参军史略》,在学术界也有一定的影响。前者设有《通讯》《历史记事》《人物春秋》《翻译资料》《澳洲散记》《华侨历史研究》六个栏目,收录《澳大利亚华侨、华人概况》《郭乐传略》《澳大利亚爱国华侨刘光福》《雪梨市唐人街丰姿》等文章。[15]后者分为两大主篇,前篇是追述澳洲立国初期“白澳政策”的统一实施,探讨排华原因;后篇是澳洲华裔参军史访问实录。[16]这两辑《中山文史》关注的主体均是在澳的华侨、华人,其中收录了不少珍贵的一手华侨史料,对早期澳洲华人的移民史做了简略回顾,成为有关澳大利亚史研究的重要参考资料。

(三)澳大利亚史研究的专业化程度加深

1990年代后,至少有两个学术因素促成了澳大利亚史研究水平的提升。一个因素是中国的世界史研究快速成长,以华东地区尤其是南京大学为代表的英国史研究走向繁盛。澳大利亚与新西兰曾作为英帝国的一部分,其历史得到了学界的关注,也成就了以汪诗明、王宇博为代表的中青年学者群体。他们都关注澳大利亚民族国家构建中的政治史问题,前者偏向外交议题,后者偏向内政问题。另一个因素是留学归国的学者开始形成学术共同体,在高校建立澳大利亚研究中心作为教学与科研基地,典型的例子是华东师范大学。1991年,华东师范大学澳大利亚研究中心撰写了“澳大利亚研究丛书”,研究议题涵盖了澳大利亚政治、经济、文化诸领域。其中,郑寅达、费佩君的《澳大利亚史》代表了中国本土学者尝试撰写澳大利亚通史的努力。[17]除了前文已述的黄源深与陈弘,英语文学专业出身的侯敏跃也具有重要的学术影响。他著有《中澳关系史》《中国现代化进程与中澳关系》等,其对中澳关系史的研究具有明显的跨国史与国际史研究范式。[18]

六、21世纪以来澳大利亚史研究的多元化发展及影响(2000—2019年)

统计显示,2000年后中国的澳大利亚史研究具有明显的新特征。一方面,它继续成为世界史研究拓展的重要对象;另一方面,它也更深刻地受到中澳政治关系的影响。事实上,两国之间发生了此前少见的摩擦,这反而激发了学界对澳大利亚更大的关注。与此同时,得益于两国经济相互依赖与人文交流的深化,新一批具有赴澳留学与生活经历的青年学者快速成长。这些都促进了澳大利亚史研究选题的多样化与研究的细致化。

(一)译著为澳大利亚研究提供权威资料

对澳大利亚研究而言,这一时期的史学译作不仅继续包含专题研究,还增加了此前较少关注的殖民地时代的史学著作,如里查德·怀特的《创造澳大利亚》、唐纳德·霍恩的《澳大利亚人——幸运之邦的国民》、沃特金·坦奇的《澳洲拓殖记》和斯图亚特·麦金泰尔的《澳大利亚史》。《澳洲拓殖记》是18世纪末澳大利亚第一批殖民者的作品,实际包含了《植物学湾远征亲历记》和《杰克逊港殖民全记录》两份材料。作者根据回忆以及转引个人日记成书,细节具体,充分反映了其所代表的人群的普遍历史观,为后学提供了难能可贵的一手资料。[19]

斯图亚特·麦金泰尔的《澳大利亚史》是“世界历史文库”丛书之一,代表着我国区域国别史研究基础的拓展。如其前言所述:“改革开放以来,我国出版业虽然陆续推出过一些国别史、地区史,但主要集中在英、法、美、俄、日、德等国,覆盖面过于狭小,更遑论完备与权威。《世界历史文库》主要选收国别史、地区史的通史性著作,以国别史为主体,适当辅以地区史。”[20]这表明澳大利亚史研究的升温是中国区域国别研究空间视野拓展的一大标志。

(二)新研究领域的兴起

2000年后,作为最具现实价值的研究领域,中澳关系史研究发展很快。张秋生与汪诗明在此扮演了领军角色,推动了综合性研究团队的成长。张秋生以华人移民史为基础对澳大利亚移民政策史展开全面探讨,通过分析移民政策来解释澳大利亚对亚洲态度的历史性变化。[21-22]而在外交史领域,成果最丰富的当属汪诗明。(2)参见汪诗明《20世纪澳大利亚外交史》,北京大学出版社2003年版;汪诗明《1951年〈澳新美同盟条约〉研究》,世界知识出版社2008年版。他的《20世纪澳大利亚外交史》是国内第一部全面系统地论述澳大利亚外交史的专著,也是国内鲜见的有关中等国家的外交史著作。[23]

最近十年,澳大利亚的民族建构以及种族关系等受到学界的关注。如王宇博专门从澳大利亚联邦运动与“白澳政策”发展的角度来理解澳大利亚民族认同问题,他也是深入研究澳大利亚殖民地史议题的代表性学者之一。其专著《澳大利亚——在移植中再造》从澳大利亚殖民地建设过程、经济社会政治转型及当代国情的五个方面研究了澳大利亚如何走向现代化。[24]与澳大利亚民族国家建构的历史相关,澳大利亚种族关系的问题也得到了重视,对此做出代表性贡献的是杨洪贵和汪诗明。前者以澳大利亚混血土著的形成及其处境为研究对象[25];后者则从联邦法律史的角度考察了澳大利亚种族和解的过程与意义[26]。

值得注意的是,中国史学界对国际学术前沿问题的回应也反映了澳大利亚史研究的新进展,环境史的兴起就是一个例子。首都师范大学的乔瑜致力于澳大利亚农业环境史研究,尤其是与灌溉和水利相关的问题;中山大学的费晟则对澳大利亚矿业环境史,尤其是“淘金热”时代华人移民如何参与澳大利亚自然及文化的改造进行了系统研究。

(三)从国别史研究向区域国别研究迈进

澳大利亚历史首先是一种国别史研究,而随着中国快速崛起后对南太事务的日渐关注,以澳大利亚为中心形成的大洋洲区域史研究也开始迅速发育。一个表现是,全球史的研究开始关注大洋洲区域,因为“新航路开辟后,大洋洲不仅作为一个自然地理的存在,也作为一个政治地理的存在进入世界的认知范畴。……无论是以一种什么方式与世界其他地方建立联系,它作为这个世界体系的一部分是无法否认的。正因为如此,大洋洲史的研究需要一种全球史的视野,否则大洋洲史就是一部被人为地割裂、不完整的区域史”[27]182。另一个表现是,以包括历史学在内的基础学科为基石,澳大利亚研究不断向“大洋洲地区研究”转型或整合。[28]其显著特点是使用跨学科研究的方法和理论推陈出新,新资料和权威文献的不断挖掘和使用。新兴的区域国别研究机构的相继建立推动了这方面的实践,如北京大学和中山大学的教育部国别与区域研究基地“大洋洲研究中心”。稍晚成立的聊城大学太平洋岛国研究中心以历史学研究为依托,推出了以太平洋岛国《列国志》为代表的系列研究成果。(3)聊城大学太平洋岛国研究中心已发布的《列国志》包括《斐济》《图瓦卢》《所罗门群岛》《基里巴斯》《马绍尔群岛》《萨摩亚》《密克罗尼西亚联邦》《瓦努阿图》《汤加》《纽埃》《帕劳》《巴布亚新几内亚历史与现状》,共计12种。

七、问题与思考

综上所述,我国的澳大利亚史研究不仅仅是为了探究历史真相、填补学术研究之空白,更是从一开始就面向时代与国家的需求,尝试从历史脉络中理解当下问题并为解决问题提供有益的借鉴。[29]综合对澳大利亚史研究的书目文献分析及学术史的梳理可知,中国的澳大利亚史研究在过去二十年出现了根本性的转型,包括从基本翻译和摘编英文学者作品,到发掘一手材料开展基于中国学界视角的研究;从过分关注政治与意识形态议题,到对多样化的、有显著特色的议题的关注;从局限于民族国家历史的分析框架,转向对跨国史及全球史的思考。改革开放以来,澳大利亚史研究领域涌现了张秋生、汪诗明、王宇博、杨洪贵等专长鲜明、专业认可度较高的成熟学者。正是这些显著的学术贡献增加了中国读者对澳大利亚历史与现状更完整、客观的理解,提升了澳大利亚史研究的专业水平和世界史学科中大洋洲史分支的地位。

然而,分析相关的书目文献数据同样可以发现,中国的澳大利亚史或大洋洲史研究仍然存在一些明显的不足。首先,相比于对欧美历史研究,澳大利亚历史研究的学者群体还很小,研究“存在很多学术盲点或没有深耕细作的领域或课题,比如殖民时期澳大利亚囚犯改造制度、澳大利亚的丛林精神、‘澳新军团’神话的产生及其影响、澳大利亚劳资关系的变迁、澳大利亚环境立法、联邦与州、领地关系的建构及其影响等。即便在那些已被大家所熟稔的领域,仍存在拓展研究的空间”[27]181。其次,澳大利亚历史研究的空间完整性不够,比如西澳大利亚、昆士兰、南澳大利亚、北领地的历史很少有人关注,而这恰恰是澳大利亚社会文化与生态环境多样性最丰富的地区。由此可见,在区域国别史研究日趋成熟和饱和的状态下,澳大利亚历史研究仍有很大的创新与成长空间。

更重要的是,针对澳大利亚史的书目文献分析能揭示澳大利亚史研究更大的短板,那就是以各种史料为代表的基础文献不足。当下研究需求的井喷凸显了历史性数据资料储备的重要性。因为人文社会科学研究普遍具有很强的“文献倚赖”特征,特别是在当代,文献信息资源保障在人文社会科学创新发展中的作用更加显而易见。[30]与此同时,图书资料保障部门,尤其是高校图书馆专门储备严重不足。

一个改善的可能性是,在现有的国家级文献资源共建共享体系架构基础之上,开展具有标志性的区域国别研究文献资源收藏与服务体系建设[30],重视和加强澳大利亚史研究的数据库建设。未来中国澳大利亚历史研究文献资源建设可以朝着以下三个方面发展:一是在兼具传统以学科为中心的学术保障与区域国别研究智识支撑的双重视野下,制订不同层次的文献收藏策略;二是与相关学术机构、研究中心、重点学者建立联系,围绕当下的科研需求构建文献保障体系;三是对海外馆藏的国内鲜见的多元档案材料进行及时搜集与整理,推动一种强调实证、交融性且层次性的历史研究路径。这也是新一代澳大利亚史研究力量需要重视和努力推进的基础性工作。