特立独行的“磙子”

“磙子”出生的那天,正是寒冬,似乎还下着小雪。冬天的早晨我喜欢赖被窝,不是我太懒,是我家的屋子实在太冷。窗玻璃上挂满了厚厚的霜;外屋的水缸里结着一层冰;睡觉时,通常连父亲的胡子和眉毛都是白的。这样的早晨,我的棉袄棉裤凉得像铁,往身上套时如同受刑,哪个孩子愿意起来呢?

我正蒙着头装睡,就听见房门响了一声,父亲从外面走进屋来,对正在做饭的母亲说:“昨晚猪下崽了。”

母亲问:“下了几个?”

父亲说:“十五个,整个格木村也没听说过哪个母猪下过这么多。”

我一骨碌爬起来,三下两下套上棉袄和棉裤,趿拉着棉鞋,出了屋,直奔猪圈而去。

我家养的那头母猪很老了,皮肤粗糙、瘦骨嶙峋,骨头架子支撑着一张黑白花的皮。它的乳房下垂,拖在地上,奶頭上布满了褶皱,走路也总是有气无力的。但它却是一个英雄母亲,每年都会按时下两窝猪仔,每窝都在十头以上。因此,虽然它又老又丑,但父母看在钱的面子上,还是很喜欢它。

猪圈里很冷,墙上结着厚厚的霜,猪槽子里冻了一层冰,只余下一个窄而浅的小窝。似乎生小猪仔耗费了许多的体力,母猪横躺在麦草铺成的窝里,闭着眼睛,无声无息,睫毛上挂着几粒霜花,颤颤巍巍的,闪着晶莹的光。一群猪仔瑟缩着,蜷缩在母猪的肚皮底下,互相拥挤着,嘴里不时发出“唧唧”的哼叫,像一群没毛的耗崽子。我蹲下来,数了一下,是十四头,都是黑白花的,有的黑色多,有的白色多。我挠挠头,不是说十五头吗?我又用手逐个翻了一遍,边翻边查,还是十四头。

我站起身来,猪圈里太冷,而且猪仔是十四头,没有打破铁蛋家那头大黑母猪的记录,这令我有些失望。但我刚直起腰,就发现母猪的两条后腿动了一下,随即在猪腿之间就拱出了一个小猪的脑袋。我惊呼一声,又蹲下身来,原来第十五头小猪正躲在它娘的两条后腿间取暖呢。这头小猪露出头后,看见了我的脚,于是昂起嘴巴,粉嫩的鼻子筋了筋,用一双漂亮的黑眼睛与我对视了一会儿。它的眼睛很美,天生的双眼皮,淡黄的睫毛微微卷曲着,比隔壁二丫的眼睛还要好看。我伸出双手,想要将它抱起来,它有些畏惧,脑袋来回晃着,想把头缩回母猪的两腿之间。

我掀开母猪的后腿,把这头小猪抱了出来。它皮白毛亮,不像其他的猪都是黑白花的;而且它明显要比其他的小猪壮实许多,像一个小肉磙子,粉白的肉不住地颤动着,如水的波纹。我用两只手抓着它的前腿,举在眼前看。它有些愤怒,嗷嗷地叫着,两条后腿拼命地蹬我,同时将一泡尿浇在了我棉袄的前大襟上。它是一头小公猪。

这头小猪与众不同,我给它取了个名字,“磙子”。因为它是白色的,圆滚滚的,很结实,就像场院里的石头磙子。

“磙子”快乐地成长着。它霸占了它娘最前面的一个乳头,因为它知道,只有前面的乳头奶水才充足,而且最有营养。猪圈里太冷,它通常都会钻到它娘的两条后腿之间睡觉,或是干脆爬到它娘柔软的肚皮上趴着,因为在阴暗的猪圈里,只有在那才能晒到一小方阳光。开饭时,母猪哼唧几声,给孩子们信号。小猪们慌乱起来,互相拥挤着回到自己的位置,叼着归属于自己的乳头,一拱一拱地吃起奶来。“磙子”从母猪的后腿间钻出来,摇摇头,甩甩耳朵,然后就霸气十足地踩着兄弟姐妹的身体,爬到最前面自己的位置,开始了美餐。它吃奶的时候是闭着眼睛的,很惬意的样子,不像别的小猪,吃奶时眼睛也要警惕地看着相邻的兄弟姐妹,唯恐它们过来抢自己的饭碗。它美美地吮吸着乳汁,卷曲的小尾巴左摇一下,右摇一下。“磙子”享受着快乐的童年时光,幸福、满足、无忧无虑。

我只用了几天的时间,就和“磙子”建立起了友谊。我每天都要去看它。每当我钻进猪圈里时,别的小猪都立刻惊恐四散,只有“磙子”会高兴得跟我撒欢。我喜欢看它撒欢的样子,在猪圈里转着圈跑,屁股左颠一下,右颠一下,两只耳朵上下扇动,四个小蹄子有时会同时腾空,那样子就像一匹淘气的小马驹。它在猪圈里跑完一圈后,就会跑到我的脚边。它先是闻闻我的破棉鞋,然后就用嘴巴拱我的小腿,并不时地抬起头,一双乌溜溜的眼睛里含着讨好。它那模样太可爱了,我总是忍不住把它抱起来,搂在怀里,用一只手抚摸它,给它抓痒痒。它舒服得直哼哼,小眼睛虽然闭得紧紧的,但嘴角是上翘的,那是它的笑。真的,“磙子”是一只会笑的小猪。

猪仔们长到十几斤的时候,父亲决定卖掉它们。我们这样的家庭,只能养一头母猪,靠卖猪仔赚钱。我求父亲不要卖掉磙子,我甚至向他保证,只要把磙子留下来,我以后一定好好学习,一定进班级前五名。但父亲还是不同意我的请求,任我磨破了嘴皮,任我哭闹。

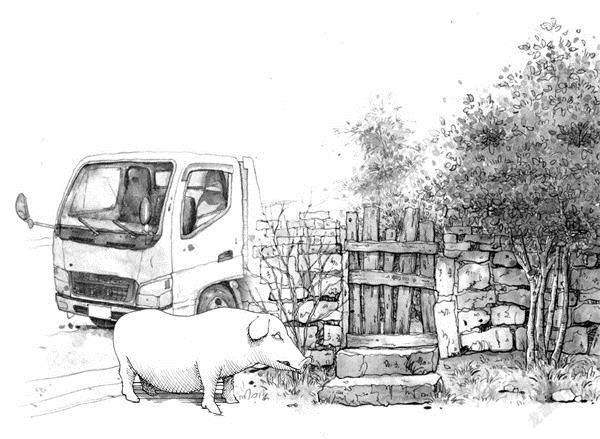

猪贩子来到了我家。他牙齿间咬着烟卷,趴在猪圈的墙上瞅了半天,摇了摇头,撇了撇嘴,也不说话,转身就要走。父亲知道他不满意,忙拦住他,好言好语地商量。最后,父亲不得不答应了他出的价格,虽然很低,但也没办法,我们自己是无力把十几头猪喂到出栏的。

父亲打开猪圈门,一个个地抓起小猪送了出来。猪贩子又逐个把小猪装进麻袋里,扎好。母猪呆若木鸡地站在角落里,看着自己的儿女被追逐着,又惨嚎着被抓走,但它这些年似乎已经习惯了这样的场面,毫无反应。它早已明白,自己不过是一个生育机器,生完一窝,卖掉,再去生下一窝,没有选择的余地。我记得最初的时候,这头黑白花的母猪不是这样的,那时每次卖猪仔,它都会紧紧地护住自己的孩子,怒目圆睁,有时甚至会疯狂地攻击父亲和猪贩子。几年过去了,无情而残酷的现实,让它失去了天然的母性,成了一个麻木的母亲。

十四个猪仔都已经被抓走了,只有“磙子”还在猪圈里奔跑着,一会儿躲在了母猪的身后,一会儿又窜到了猪食槽子的里边。有几次父亲已经揪住了它的耳朵,但它一扭头,一掉屁股,就挣脱了。父亲的额头渗出了汗珠子,而我却在猪圈外双拳紧握,暗暗地为“磙子”加着油。

最后,猪贩子不屑地吐掉了烟头,把猪圈门打开,让父亲把“磙子”撵出来,他要在圈门口把“磙子”擒住。他有着丰富的经验,据说在他手下,还没有能逃脱的猪仔。打开圈门后,猪贩子猫下了腰,两只铁钳样的手微张着,只等“磙子”冲出来。“磙子”冲到门口,猛然间看见猪贩子,急忙刹住前冲的身体,两只眼睛里放出明亮的光,警惕地盯着猪贩子,鼻孔里喷着白气,肚子一起一伏。僵持了十几秒,“磙子”似乎已经有了主意,它忽然拔腿向圈门冲去。猪贩子乐了,刚要伸手去抓,谁知“磙子”又停了下来,由于惯性的作用,它的身体剧烈地晃动了一下,险些跌倒。猪贩子一愣神,直起腰就要把身子探进去。就在这时,“磙子”忽然间又动了起来,像一支离弦的箭,“嗖”的一声从猪贩子的胯下钻了出去。猪贩子着急忙慌地向前一扑,两手按在了地上,沾了一手的猪屎。

“磙子”逃脱后,一溜烟地出了院门,我们找了许久,也没有见到它的影子。最后猪贩子要把那十四头猪仔退回来,说要不是相中了“磙子”,他不会出那个价钱。父亲好说歹说,点头哈腰,最后不得不以更低的价格卖掉了那十四头猪仔。父亲很沮丧,我心里却暗暗地替“磙子”高兴,抿着嘴,偷乐了好一会儿。

“磙子”在外面过了一夜,第二天早晨,没事似的回来了。它在院子里转了一圈,走到猪圈门往里看了看,它的兄弟姐妹都不在了,只有它娘神情落寞地躺在肮脏的麦草里。它看了一会儿,压低嗓音叫了一声娘。母猪睁开眼睛,看了看它,又闭上了。它娘的眼睛浑浊暗黄,没有一丝光彩,这让磙子心里生出了些许的伤感。

“磙子”也许是饿了,它不顾母鸡们的抗议,吃掉了它们的早餐,然后就躺在房檐下,呼呼地睡着了。中午父母从地里回来,看到呼呼大睡的“磙子”,打打不得,骂又骂不得,最后只好决定不再卖它,由我们自己养着,当作年猪。

“磙子”没有再回猪圈,它娘已经重新怀了孕,它们的母子情缘已经结束了。

天渐渐地暖和起来,“磙子”开始了它一生中最幸福的生活。它吃饱了,在院子里转了几圈,和狗窝里的黄狗扯了一会儿淡,又恶作剧似的追逐了一阵鸭子,最后就卧倒在屋檐下,晒着春日的暖阳,睡着了。它睡得十分安详,脸上带着笑,有时会摇一下耳朵,赶走一只讨厌的苍蝇,有时会吭叽两声,低低的,软绵绵的,是一句梦话。

我和“磙子”的友谊更加深厚了。它鼻子十分灵敏,我放学回来,它老远就能闻到我的气味,赶紧跑到院门口等我。我刚走到它身边,它就用鼻子开始拱我的屁股。拱完我的屁股,它又侧着身子在我的腿上蹭痒痒,我不得不蹲下身来,用手去它的肚皮上抓痒痒。它惬意极了,慢慢地闭上了眼睛,在幻想中享受着,身子慢慢地倾斜,最后竟然“扑通”一下倒在了地上。

初夏,有时我会去菜园子里揪两根黄瓜,一手拿一根,我“咔嚓咔嚓”地吃,它“吧唧吧唧”地吃。吃完一根,它会用湿润的鼻子蹭蹭我的手,算是感谢。有一次,我突发奇想,摘了一根辣椒拿着给它吃,它很好奇,咬了一口,然后就被辣得又蹦又跳,直甩脑袋,眼泪都出来了。但它不记仇,过一会儿又死皮赖脸地来找我玩耍了。

“磙子”慢慢地成长着,它快乐、天真、顽皮,根本耐不住寂寞,总是偷偷地溜出去闲逛。

“磙子”成了我的跟屁虫,我走到哪,它就跟到哪。有时我喜欢它跟着我,有时不喜欢它跟着我。因为它有时能给我和我的伙伴们带来快乐,有时却总给我们捣乱。比如,我们玩藏猫猫,它总是暴露我的藏身之处,这让我很是懊恼。

“磙子”还学会了游泳。整个夏天,村南的格木河里经常能见到它凫水的身影。最开始,它是跟着我们一起去的格木河。我和我的伙伴们脱光衣服,在河里戏水,它站在岸边直勾勾地看着我们,看一会儿,它就撒起欢来,那样子既兴奋又焦急。我们在河里冲它招手,一起喊:“下来啊,磙子!下来啊,磙子!”它猶豫着,小心地往前迈着碎步,走到水边又胆怯地停住了,看看我们,又回头望望身后的堤岸。我们继续鼓励它,哄笑着,大喊着。犹豫了好一会儿,“磙子”下定了决心,猛地向前一扑,跳到了河里,溅起一大团水花。连“磙子”自己都没有想到,下到河里后,它并没有下沉,也一点没有慌张。稍微适应了一小会儿,它的四肢就开始划动,游了起来。它脑袋浮在水上,嘴巴平贴着水面,两只大耳朵铺展开,脑袋后只露着一截白脊梁。它居然会凫水!太神奇了!我们高兴得大喊大叫,和“磙子”在水里玩耍起来。

从那以后,“磙子”就对凫水产生了浓厚的兴趣。它几乎每天都要去格木河里游上一会儿。即使我们不去,即使是下雨天,它也会在格木河里独自畅游。“磙子”成了格木镇最干净的猪,白白净净的,招人喜欢。

“磙子”是一头喜欢捣乱的猪。它经常去隔壁邻居家的猪圈外欢快地叫两声,或者干脆站立起来,双蹄搭在猪圈的墙上,给猪圈里的猪讲外面美丽自由的世界。它的举动常常引得圈里的猪炸了营,不停地冲撞圈门,妄图逃出来。

“磙子”也经常惹祸。有一次它溜到了二丫家的菜园子里,把整整五条垄的土豆拱了出来。那时土豆刚长出几片叶子。事后二丫的娘拿着被拱出来的土豆,气冲冲地找到了我家,迫不得已,父亲答应秋后给她家五麻袋土豆作为赔偿才算了事。

“磙子”渐渐地成熟起来,不再是一头猪仔,而是一头小公猪了。它不再跟着我一起出去玩乐,开始独来独往,行踪不定。它有了自己心事。虽然它依旧无忧无虑、潇洒快活,但总会在某一刻烦躁起来,不管不顾地跑出去,有时甚至夜不归宿。它专门去有母猪的人家,在猪圈外徘徊低叫。

不久后,“磙子”就相中了村主任家的一头高贵漂亮的小母猪。这头小母猪据说是村主任刚从县畜牧站买回来的,名叫杜洛克,是一头外国猪。它头颈清秀,体躯颀长,棕红色的皮毛溜光锃亮,一对不大不小的耳朵向前倾斜,分外妖娆。

“磙子”被那头小母猪迷住了,它天天去找那头小母猪,先是搭话闲聊,慢慢地彼此产生了感情,开始隔着猪圈的板墙谈情说爱,互诉衷肠。终于有一天,“磙子”和那头小母猪里应外合,把村主任家结实的猪圈板墙拱开了一个豁口。“磙子”领着小母猪私奔了,它们逃到了村外。村主任发现小母猪不见了,他第一时间找到了我家,逼我父亲交出小母猪,否则的话就必须赔偿给他巨额的钱财。父亲慌了手脚,带领我们全家,又央求亲友邻居,一起去村外寻找。他们几乎找遍了格木村外的每一块田地,每一处河滩,每一片树林,虽然发现了“磙子”和小母猪的蹄印,但却一直见不到它们的身影。

四五天后,“磙子”领着小母猪大摇大摆地回了格木村。小母猪已经怀孕了。村主任怒不可遏,他原打算让小母猪接受县畜牧站的人工授精,然后好繁殖出具有优良血统的后代。可谁承想,这样一头高贵的外国母猪却怀上了一头土猪的后代。村主任提出了两个条件供我父亲选择,一是把“磙子”送给他家,作为补偿,或者秋后给他家五麻袋苞米作为猪的饲料。我父亲权衡再三,最后选择了用秋后的苞米作为赔偿的条件。那时“磙子”已经接近二百斤了,父亲可舍不得把它送给村主任。

父亲决定请人把“磙子”劁了,我哭丧着脸极力反对,但父亲的理由却是,如果不把“磙子”劁了,它就会到处乱跑,惹祸不说,还不正经吃食,耽误长膘。

劁猪张来了,他瞅瞅“磙子”,皱皱眉,“磙子”已经太大了,过了阉割的最好时机。父亲问劁猪张:“是不是不能劁了?”

劁猪张一扬眉,自信满满地说:“我劁猪劁了大半辈子,摘下来的猪卵子能装一大马车,还没有我劁不了的猪。”

劁猪张绾了绾袖子,把一柄锃亮的劁猪刀衔在口里,慢慢地向“磙子”靠了过去,父亲问:“用不用我搭把手?”

劁猪张摆了摆手,脸上满是自负。

“磙子”正躺着晒太阳,忽然闻到了危险的气息,它“扑棱”一下站起身来,调转屁股,眼睛死死地盯着劁猪张。劁猪张继续向前走,脚步坚定。“磙子”慢慢地向后退,低着头,弓着腰,鼻子里“噗噗”地喷着气,四肢上的肌肉跳动着,酝酿着力量。它用鼻子就知道,今天遇到了可怕的人物。

劁猪张离“磙子”越来越近。他慢慢地将劁猪刀捏在了左手,右臂低垂,右手五根手指像鹰爪一样虚张着。在距离“磙子”将近一米远时,劁猪张忽然动了。他闪电一样快速地伸出了右手,不抓“磙子”的耳朵,也不抓“磙子”的后腿,而是直奔“磙子”的左前腿而去。“磙子”也动了,它不退反进,就在劁猪张的右手刚刚触及它的左前腿时,它突然加速,比劁猪张的手更快,电光石火间就冲到了劁猪张的裆下,随即奋力向上一拱,劁猪张被抛了起来,飞在了空中。那一刻我看见了他脸上难以置信的惊愕,和由惊愕带来的恐惧。劁猪张仰面朝天摔在了地上,砸起了一阵尘烟。他双手握着裆部,脑门上瞬间就冒出了几粒豆大的汗珠子,左手也被劁猪刀划了一个口子,一股殷红的血染红了他的袖管。

“磙子”直奔院门,发现门被插上了,又转头钻进了苞米楼子底下。

父亲傻了眼,赶紧去扶劁猪张,抱歉地说:“不行别劁了,快进屋包一下手。”

劁猪张勉强站起来,身子像虾一样佝偻着,脸涨得发黑。他一把甩开父亲,狠狠地对着苞米楼子底下的“磙子”说:“我今天要是劁不了你这个畜生,就从此封刀!”又转头冲着父亲吩咐:“去,多找几个人,再找一条绳子。”

后来,四五个大汉终于抓到了“磙子”,把它五花大绑。“磙子”挣扎着,惨嚎着,但它还是被劁了,它的两腿间只几秒钟就变得空荡荡的,翻着鲜红的口子,滴着血水。地上一对鸡蛋大的睾丸,只微弱地蹦了两下,就在阳光下沉寂了。

“磙子”忧郁起来,它不再出门,只静静地躺在院子里。几只苍蝇在它的眼皮上爬来爬去,可它却懒得眨一下眼睛。它的身子渐渐地脏起来,沾满了灰尘和草屑,它似乎早已忘记了格木河里的清波。我蹲下来给他抓痒,它只略微抬抬头,用幽怨的眼睛乜我一眼,就又躺了下去。它心中的爱情刚刚扎根发芽,就被人类无情地碾碎了。它一定痛苦万分,所有的梦想,所有的期待都化成了泡影,这对于一头热爱自由的猪来说,是最大的伤害。

“磙子”也许对这个世界已经失去了热情和信心,这令我也很忧伤。

我怕“磙子”从此消沉下去,因此总是抽空陪它说一会儿话,还试图再次领着它去村外玩耍,还把我舍不得吃的糖果塞到它的嘴里。

但我的担心显然是多余的,慢慢地,“磙子”又振作了起来。我不得不钦佩它的心境,这么快就从悲观和失望中走出来,这是很难得的。它每天依旧晒着太阳,有时也会调皮地去和黄狗打闹,而且它的食量大增,渐渐地胖了起来,也高了许多。最主要的是,它又开始去格木河里凫水了。

我每天都坚持给“磙子”抓痒痒,有时也会向它身上浇水,给它降温,顺便冲去它皮毛上的灰尘。为了回报我,“磙子”甘心情愿地当了我的坐骑,骑在它滚圆的脊背上,慢悠悠地在院子里逛着圈子,也是很美的享受。但它天真未泯,有几次走着走着冷不丁就来个加速,把我摔在了地上,它于是停住了脚步,转身瞅我,眼睛里似乎带着不怀好意的笑,尾巴打个小卷,晃个不停。

冬天来了,“磙子”没有自己的圈舍,它娘已經又生了一窝猪仔。有时“磙子”会站在猪圈的门口,透过猪圈门的缝隙向里面张望。它娘已经老态龙钟了,无声无息地躺在圈里。“磙子”叫了几声娘,它也没有任何反应。倒是一窝猪仔都凑到了门前,好奇地看着外面的“磙子”,唧唧地问这问那。“磙子”无心搭理这群异父同母的弟弟妹妹,一声不吭地转身走了。

“磙子”在麦秆垛上钻出了一个洞,作为自己的窝。它经常趴在里面不肯出来,一睡就是大半天。有时我会趴在洞口喊它,它虽然也会回我几声,但却不肯出来。天冷了,格木村上空飘下了雪花。

进了腊月,父亲决定杀掉“磙子”。作为一头年猪来说,年的临近,就标志着它已经走到了生命的尽头。“磙子”一无所知,依旧躺在麦秆垛里做着美丽的梦,梦里有小河,有阳光,有它的童年,也有一头漂亮的杜洛克母猪。

杀猪匠带着明晃晃的尖刀来了,因为父亲知道“磙子”不好对付,所以又请了六七个年轻力壮的亲友来帮忙。众人拿着绳索,甚至是棍棒,慢慢地向麦秆垛靠近。

“磙子”醒来了,预感到不妙,它嗅到了尖刀上血的腥味。但它知道不能畏缩在洞里不动,那样只会束手就擒。它在洞里酝酿着力量,随时准备逃脱,一双眼睛死死地盯住外面,静静地寻找着一丝破绽。一根棍子伸了进来,捅在了“磙子”的身上,它忍住疼,没动,也没吭声。一个人趴下来向里瞅,说:“是不是没在这里面?”话音刚落,“磙子”就冲了出来,坚硬的猪头正好顶在那人的面门上。那人仰面朝天躺在了地上,鼻子里汩汩地冒着鲜血。“磙子”横冲直撞,不奔没人的地方跑,单挑人多的地方冲。人们慌乱起来,纷纷躲避。

但“磙子”毕竟无处可逃了,院门早已经紧紧地插上,苞米楼子的底下也站着好几个人。“磙子”胡乱地冲了几次,都被截了回去。四周围了一圈人,虎视眈眈地盯着它。它站住了脚,喘息着,低着头,在心里筹划着逃脱的办法,耳朵偶尔扇一下,尾巴一动不动,肚子上下起伏。

僵持了几分钟后,周围的人一声呐喊,又冲了上去。“磙子”也再一次冲向了人群。它的眼睛血红,里面燃烧着愤怒的火焰。一个人被拱翻在地,又一个人被拱翻在地。“磙子”疯狂地在人群中冲撞着。它已知道自己无法逃脱,但它依旧反抗着,战斗着。一根木棍砸在了它的身上,“通”的一声,断成两截。“磙子”一个趔趄摔倒在地,但随即它就又跳了起来,继续向人群冲去。更多的木棍砸向它,它跌倒又爬起,爬起又跌倒,但它一直没有放弃,没有认输,它一次又一次地冲向手拿棍棒的人,毫不畏惧,一往无前。

最后,杀猪匠拿出了一根两米多长的铁棍,前面带着一个锋利的铁钩子,趁“磙子”分神的瞬间,钩在了它的下颚上。铁钩子一拃多长,深深地扎进了“磙子”的肉里。几个人围在一起,拼命地拽着铁棍,“磙子”忍住痛,像拔河一样向后退着。鲜血如同决堤的河水,洒在了雪地上,雪地上盛开了无数朵鲜艳的桃花。

案板上,“磙子”的四只蹄子被结结实实地绑在了一起。一群壮汉围着它,两个人用一根碗口粗的木棍压在它的肚子上,一个人抓住他的耳朵,一个人按着它的屁股,还有一个人紧紧地抓着它的尾巴。杀猪匠把一根短木棒塞进了“磙子”的嘴里,短木棍的一头连着一根绳子。杀猪匠用绳子在“磙子”的嘴上缠了一圈又一圈,又紧紧地系上了绳扣。“磙子”挣扎着,高声嚎叫,嘴里吐着白色的泡沫。

一把二尺多长的尖刀从“磙子”的颈下插了进去,直没刀柄。“磙子”目眦欲裂,依旧高昂着头。血流如注,淌在一个铁盆里,冒着热气,鲜红耀眼。血越流越多,“磙子”早已停止了挣扎,它的眼睛瞪得圆圆的,穿过众人的身躯,落进了我的眼里。那眼睛里有绝望,有痛苦,有悲伤,但更多的是不屈。

猪正常的寿命是二十多年,但“磙子”和其他所有的猪一样,还没有过完一生的二十分之一,就被无情地宰杀掉了。它挣扎过,反抗过,虽然最终都没有成功,但它却没有过抱怨和不平,也没有因此颓废不振,而是认真地享受着活着的每一天。

现在,每次想起“磙子”,我依旧汗颜。

责任编辑/董晓晓

作者简介:

王善常,黑龙江佳木斯人,2016年开始文学创作,作品见于《北京文学》《四川文学》《莽原》《延河》《北方文学》《广西文学》《中国铁路文艺》等刊。