儿童热性惊厥的研究进展

郭美玲,訾慧芬

( 1.包头医学院包头市中心医院2018级儿科学研究生,内蒙古 包头 014040;2.包头市中心医院儿科)

热性惊厥既往又被称为高热惊厥,主要发生于6个月~6岁的儿童,其患病率欧美国家为2 %~5 %,中国为0.5 %~1.5 %,日本为6 %~9 %,印度为5 %~10 %[1]。热性惊厥的确切发病原因尚不清楚,其持续状态一般认为是复杂性热性惊厥的一种特殊表现形式,有研究表明可能与环境和遗传因素有关[2]。有热性惊厥病史的儿童较一般人群发展为癫痫的风险有所增加[3]。随着医学研究的不断深入,越来越多的学者开始关注热性惊厥并对其病因、临床表现、诊断及治疗等方面进行了研究,对热性惊厥有了更多的认识,现对儿童热性惊厥最新的研究进展作一综述。

1 定义

1980年,在美国国家卫生研究所的一次共识发展会议首次将热性惊厥定义为“在婴儿期或儿童期发生,通常指发生于3个月~5岁儿童发生的惊厥,同时伴有发热,但没有颅内感染的证据或明确的原因,既往也没有无热惊厥病史或癫痫病史”[4]。我国目前使用最新热性惊厥治疗的专家共识[5]与美国儿科学会[6]一致,将热性惊厥定义为6月龄~5岁的儿童在一次热程中(肛温≥38.5 ℃,腋温≥38 ℃)出现的惊厥发作,没有中枢神经系统感染证据及导致惊厥的其他原因,既往也没有无热惊厥病史。可见,热性惊厥一直以来均为排除性临床诊断,最新的诊断指南也仅在年龄限制及发热体温上进行了明确的界定。总之,目前大多数对热性惊厥的定义相近,说明年龄、发热、惊厥是热性惊厥定义中3个基本的要素。

2 病因及机制

2.1年龄 热性惊厥是未成熟的大脑对发热的一种年龄依赖性反应,大多数热性惊厥好发于6~60个月的儿童,发病的高峰年龄为1~2岁,6岁后大部分患儿终止发作[7]。热性惊厥患儿很少在脑发育极不成熟的新生儿期或脑发育接近完善的年龄发作,这种年龄相关性可能是由于当儿童神经系统未发育完全时,有一些刺激大脑就会兴奋,导致神经细胞出现不正常放电,易引起惊厥[8]。

2.2炎症反应 很多炎症因子如白细胞介素(interleukin,IL)-1、IL-6、IL-10等均与热性惊厥的发病有着密切关联[9-10]。其中IL-1家族可以分为IL-1α、IL-1β和IL-1Ra3种类型,而IL-1β主要是由中枢神经系统中的星形细胞和胶质细胞产生的。有研究证明,给予未成熟小鼠大剂量IL-1β后可以出现惊厥,提示了IL-1β的促惊厥作用[11]。IL-6是一种重要的促炎细胞因子,参与全身炎症过程与多种神经炎性疾病,引起热性惊厥等疾病。方丽等[12]的研究结果显示,在热性惊厥患儿中IL-6明显升高,过量的IL-6可以作为一种保护性因子,具有抗凋亡及促进神经元的修复的作用,同时,过量的IL-6也可以直接损伤神经细胞,增加惊厥易感性,所以IL-6具有双重作用。IL-10作为一种重要的抗炎细胞因子,能够抑制IL-1、IL-6、肿瘤坏死因子-α等促炎细胞因子的释放,使机体处于一定的平衡状态。

中性粒细胞/淋巴细胞比率的大小可以衡量中性粒细胞与淋巴细胞变化,也可以反映机体内炎症与免疫调节之间的平衡。Gontko-Romanowska等[13]的研究表明,热性惊厥患儿与单纯发热的患儿相比中性粒细胞/淋巴细胞比率有明显升高。其机制可能与依赖中性粒细胞的炎症反应增加而依赖淋巴细胞介导的抗炎反应降低有关[14]。一方面,中性粒细胞具有趋化、吞噬等作用,可以直接作用机体感染部位,吞噬机体有害物质,也可以先迁移到损伤区域,通过诱导多种相关的炎性细胞因子的分泌来进一步加强免疫反应;另一方面,低水平的淋巴细胞计数说明身体对感染的抵抗力大大降低。Liu等[15]的研究结果表明,血小板平均体积/血小板计数比值的升高可能是热性惊厥风险的一个可靠的预测标记物。其机制可能是由于血小板与中性粒细胞的相互作用可以刺激中性粒细胞的黏附分子和细胞因子的表达。

2.3遗传 Paul等[16]的研究显示有25 %~40 %的热性惊厥患儿有阳性家族史,且有热性惊厥家族史的患儿热性惊厥复发率为39.05 %。已报道有多个基因位点与热性惊厥有关,细胞因子基因、离子通道及受体相关基因。然而,目前还没有发现特定的遗传基因。遗传模式复杂,包括多基因遗传、常染色体显性遗传伴不完全外显。这一领域的研究很复杂,因为热性惊厥很可能是多因素起源的。

此外,1997年首次描述了家族性遗传性癫痫综合征[17],其通常具有多种表型,包括热性惊厥、热性惊厥附加症(FS+)、FS+伴失神发作、FS+伴肌阵挛发作、FS+伴失张力发作、FS+伴Doose综合征、FS+伴Dravet综合征等[5]。家族性遗传性癫痫综合征以常染色体显性模式遗传[18]。据报道,家族性遗传性癫痫综合征是由构成神经元电压门控钠通道的亚单位基因(SCN1A、SCN2A、SCN1B)突变引起的。这些基因突变可能表现为热性惊厥,甚至热性惊厥与不同严重程度的发作类型的癫痫共存(无热性自发性癫痫)。即使在家庭成员中突变基因相同,但其临床表现可能不同,可见其基因型特征复杂且知之甚少。

2.4离子紊乱及微量元素缺乏 方丽等[12]的研究表明,与单纯发热的患儿相比,热性惊厥患儿的血清Na+及Ca2+显著降低,其原因可能是当机体感染发热时,大脑代谢增加,氧耗增多,细胞膜上钙泵功能受到抑制,使Ca2+内流增多,血清中Ca2+浓度降低,导致患儿末梢神经肌肉惊厥阈值降低,易引起惊厥。当机体发热时,可能会引起微循环的障碍,造成患儿的大脑发生缺血和缺氧,使下丘脑垂体分泌抗利尿激素,肾脏大量回收水分引起稀释性低钠血症,而血清钠降低会造成脑组织水盐紊乱,使细胞外液渗透压降低而引起水向细胞内弥散,造成脑组织水肿,使惊厥阈值降低,易发生惊厥;而当机体发生惊厥后又可以加重组织缺氧,使能量消耗增加,钠泵功能受到影响,使机体出现Na+水平下降,故低浓度的Na+既是热性惊厥的原因也是结果。因此,对热性惊厥患儿可以常规测定Na+及Ca2+浓度来及时发现并纠正电解质紊乱预防惊厥再次发生。

研究表明下丘脑垂体分泌抗利尿激素以及脑利钠肽前体水平的升高可以使患儿更易发生热性惊厥[19]。有研究证明热性惊厥患儿血清神经元烯醇化酶较高,提示热性惊厥发生后有一定程度的脑损伤[20]。有研究表明,儿童在接种某些疫苗(如白喉-破伤风-百日咳、麻腮风)后会增加热性惊厥的风险,其机制不是因为疫苗会直接对大脑造成损伤,而是由于其引起了发热,从而导致惊厥[21]。

3 热性惊厥的临床表现

热性惊厥通常发生在原发疾病初期体温骤然升高的24 h内。热性惊厥的症状和体征通常表现为意识不清、呼之不应,同时伴有全身性或局限性肌肉抽搐,可伴口周流涎、颜面发绀、双眼上翻、凝视或斜视,伴或不伴大小便失禁,热性惊厥发作后,儿童可能会烦躁、激惹或嗜睡,但大约30 min后就会完全恢复,不会遗留神经系统异常体征[16]。

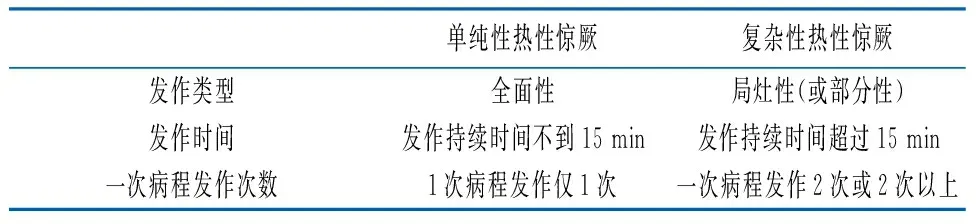

热性惊厥主要有两种类型:单纯性热性惊厥和复杂性热性惊厥,其中单纯性热性惊厥占所有热性惊厥的70 %,通常不会造成长期的神经系统损伤[6]。单纯性热性惊厥和复杂性热性惊厥的特征见表1,而复杂性热性惊厥除表格外还有以下特征:儿童在惊厥发作后1 h内没有完全恢复意识;惊厥发作后有一段短时间的瘫痪,定义为Todd氏麻痹;以及出现热性惊厥持续状态。热性惊厥持续状态是热性惊厥发作时间超过30 min或反复发作、发作间期意识未恢复达30 min及以上,通常需要使用抗惊厥药物来终止[22]。

表1 单纯性热性惊厥和复杂性热性惊厥的临床特点

4 热性惊厥的诊断

在诊断热性惊厥时,最重要的是收集详细和准确的病史,并进行完整的临床评估,尤其是神经系统的检查,以排除中枢神经系统感染、中毒性脑病、水电解质紊乱、颅内出血等病变引起的继发性惊厥[16]。具体诊断标准为:(1)体温 > 38 ℃;(2)年龄6个月~5岁;(3)无中枢神经系统感染;(4)无导致惊厥的代谢异常;(5)既往没有无热惊厥史。

5 热性惊厥的治疗及预防

5.1热性惊厥的临床治疗 大多数热性惊厥持续时间有限,均为1~3 min,通常不需要药物干预,但为防止再次惊厥和明确病因应尽快就医治疗。在热性惊厥持续发作时间超过5 min的情况下,欧美、加拿大及日本应用直肠地西泮较广泛,我国目前尚无地西泮栓剂,故首选静脉缓慢注射地西泮0.3~0.5 mg/kg(最大剂量每次不超过10 mg),当没有建立静脉通道时也可以选择肌肉注射咪达唑仑0.3 mg/kg(最大剂量每次不超过10 mg)或直肠灌注100 g/L水合氯醛0.5 mL/kg[5]。

在热性惊厥治疗中对高热的患儿积极采取退热措施也是很重要的。但已有研究证实退热剂不能有效预防热性惊厥的复发,但可减轻不适,同时也不建议交替使用对乙酰氨基酚和布洛芬,因为可导致毒性增加。可以鼓励儿童饮水来确保足够的水分,结合温水擦拭等物理降温,同时可以交替使用对乙酰氨基酚和布洛芬来缓解发热引起的不适[16]。除此之外,还应该包括病因及支持疗法,如抗感染、减轻脑水肿、营养神经等。

5.2热性惊厥的预防治疗 通常医师不推荐使用抗惊厥药物,因为已经证明它们并不能降低癫痫的风险,而且其潜在不良反应超过了它们的潜在益处[23-24]。但是部分患儿可能会再次发生热性惊厥而对大脑造成不可逆性的损伤,故需要对部分患儿进行预防治疗。目前主要的预防治疗有两种:(1)对于1年内发生热性惊厥超过4次或6个月内超过3次和发生了热性惊厥持续状态患儿需要进行短期的预防治疗[5]。在发热开始时给予口服地西泮0.3 mg/kg,每8h治疗1次,不超过3次即可有效的防止惊厥的发生。最新研究表明左乙拉西坦间歇性用药(在发热时给予口服左乙拉西坦15 mg/kg,每日2次,连续7 d,此后逐渐减量给药7 d,共治疗14 d)也可以预防热性惊厥复发[25-26];(2)对于复杂性热性惊厥或每年发生热性惊厥有5次以上的和用短期预防治疗无效者需要进行长期预防治疗,给予口服丙戊酸钠20~30 mg/(kg·d),一般可持续到3~4岁[27]。考虑到目前预防性使用抗惊厥药物的证据水平,建议对每个患者采取个体化的风险-收益方法,适当采取干预措施,降低转化为癫痫的发生率。

6 总结

热性惊厥是儿科患者中最常见的惊厥发作类型,好发年龄为6月龄~5岁。大多数儿童的预后都很好,很少会出现长期的健康问题。热性惊厥发病因素包括年龄、发热及感染、炎症反应、遗传、离子紊乱及微量元素缺乏等。热性惊厥的诊断是临床上的,排除颅内感染是很重要的,特别是在复杂性热性惊厥之后。热性惊厥的治疗主要是控制惊厥,降温等对症治疗,只有一小部分儿童需要进行预防治疗,具体临床诊治方案需要临床医生根据患儿实际情况作出合理的判断。