医养结合理念下创新延续护理对养老机构老年人群精神状态的影响*

钱 珺,涂美娟,左晶晶

[1.滁州城市职业学院,安徽 滁州 239000;2.中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)血液科]

随着我国人口老龄化程度逐渐加深,伴随慢性病地失能、半失能、空巢老年人群规模持续增大,院区就诊量也不断增加。大部分老年人经门诊或住院治疗后选择返回家庭生活或养老机构生活,此时需要延续护理的介入,对医疗资料提出了更多的要求[1]。养老机构作为社会新型养老服务模式能够满足老年人群的不同养老需求,我国的社会服务发展还存在滞后问题,养老服务供需矛盾明显[2]。医疗机构与养老机构的功能是相互独立的,场所也是分离的,养老机构对老年人的常见病与多发病存在治疗护理照护能力不足的情况,尤其是失能与半失能老年人的照护问题更加突出,成为困扰养老机构的主要因素[3]。延续护理能够在患者回归养老机构后为其提供康复保健指导,而医养结合下的延续护理能够保证患者出院后仍得到持续性的临床护理,是临床护理的院外延伸,是一种全方位的照护形式,可提高老年人群的整体生存质量[4]。现将本院与养老机构联合建立医养结合基础下延续护理的探索过程报道如下。

1 对象与方法

1.1对象 2020年4月至2021年3月纳入养老机构老年人合计160例为研究对象,采用随机数字表法分为观察组与对照组,每组各80例。对照组给予常规院外延续护理,观察组以医养结合理念为基础建立延续护理方案。对照组男性45例,女性35例,年龄60 ~ 79岁,平均年龄(67.32 ± 3.46)岁;基础疾病:高血压30例,糖尿病18例,慢性阻塞性肺病13例,冠心病10例,脑血管疾病6例,其他3例。观察组男性45例,女性35例,年龄60 ~ 79岁,平均年龄(67.32 ± 3.46)岁;基础疾病:高血压30例,糖尿病18例,慢性阻塞性肺病13例,冠心病10例,脑血管疾病6例,其他3例。两组基础资料相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 对照组:给予常规医养结合下的延续护理方案,由老年病专科门诊护理人员对养老机构的照护人员进行老年病的治疗、照护、康复管理、日常保健方法进行培训,由医院派2 ~ 3名年资5年以上的护士入养老机构,具体形式包括口头宣教、教材印发、视频与幻灯片播放几种。

观察组:在医养结合基础上改用互联网延续护理方案进行创新延续护理,具体包括:(1)整合大平台,构建新模式。护理部与养老机构及附近社区医院协商共同构建医养结合模式下的延续性护理模式(高级医院-社区医院-养老机构三方协作模式)。医院对养老机构工作人员进行老年人群健康管理能力培训,养老机构与社区医院对老年人群进行健康管理及反馈老年人群健康信息。(2)组建信息化团队:各科室护士长组建微信、钉钉信息交互平台。老年科医生2人、护士长1人、高年资护师3人、心理咨询师1人、健康师及康复师1人,构成教学组;养老机构及老人家属构建事务沟通交流群组。(3)线上线下能力提升。高年资医护团队对养老机构工作人员进行培训,提升老年人照护能力,内容包括:老年常见病的病因、临床表现、治疗及保健、日常保健(营养、运动等)、老人的心理特点与干预方法、低能/失能老年人的照护重难点、老人的体检及报告解读。教学形式及考核方法:(1)线上教学:钉钉在线授课,45 min/课时,以理论为主,(2)线下教学:1周1次医院内小讲堂,课时1 h,以实操为主,(3)考核处理:对理论与操作进行3次考核,考核不通过者予以辞退或直至考核通过方可上岗。

医生依据老人健康情况制定个性化体检方案,护士负责与养老机构人员对接,做好体检提醒、用药指导、病情监测提示,提示关注低能/失能老人失禁性皮炎、压疮等常见并发症,并做好处理。养老机构汇总老年人健康信息(体检结果、患病及治疗情况)。护士在线引导老人到社区完成部分基础性检查,其余检查由老年人入院后由医院护士引导完成。心理咨询师每周对养老机构人员进行一次老年人群常见心理问题与解决办法的线上课程,同时做好课程答疑。组织心理科医生对老人进行焦虑、抑郁、生活质量及幸福感水平的评估,依据情况对机构人员进行心理干预实践指导,帮助工作人员对老人的心理问题进行调节。

1.3评价指标 干预前及干预后6个月进行评价。

1.3.1焦虑与抑郁评估 使用焦虑自测量表(SAS)、抑郁自测量表(SDS)[5]进行焦虑抑郁状态进行评估,两量表均有20条目,采取1~4分的4级评分法进行评分,得分越高表明症状越重。SAS 量表的 Cronbach’s α 系数为0.892,SDS 量表的 Cronbach’s α 系数为0.875。

1.3.2生活质量 以生命质量测定量表(QLQ-C30)[6]进行老年人群生活质量的测定,选取躯体功能、角色功能、认知功能、情感功能、社会功能5个功能量表,1个总体健康状况作为评估项目,得分越高则生活质量越高。

1.3.3幸福感 使用纽芬兰纪念大学幸福度量表(MUNSH)[7]进行老人幸福感评估,该量表共包含4个维度,正性(PA)与负性(NA)情感,正性(PE)与负性(NE)体验,分值范围0 ~ 48分,分数越高则主观幸福感越强。

2 结果

2.1两组老人干预前后心理评分差异对比 两组老人干预前焦虑与抑郁评分相比差异不明显(P>0.05),干预后两组得分均下降(P<0.05),观察组得分低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组老人干预前后心理评分差异对比(n,分)

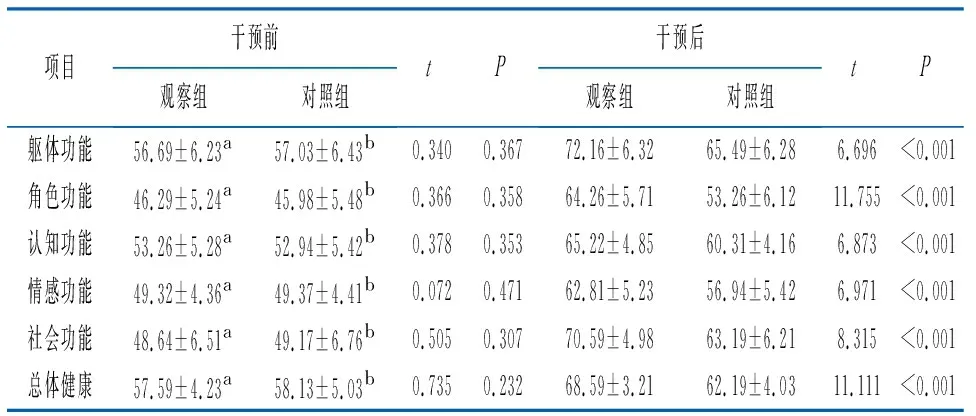

2.2两组老人干预前后生活质量差异对比 两组老人干预前生活质量得分差异不明显(P>0.05),干预后得分均上升(P<0.05),观察组高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组老人干预前后生活质量差异对比(n=80,分)

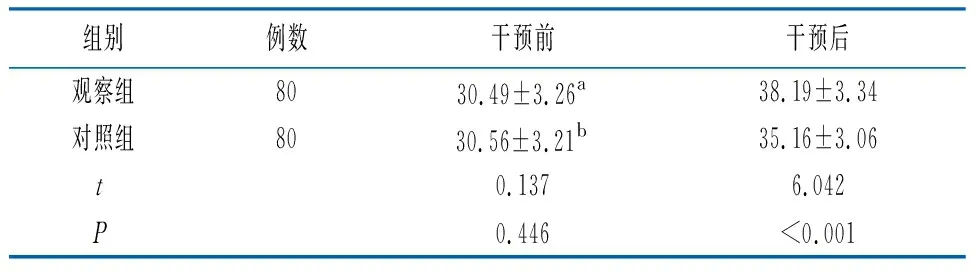

2.3两组老人干预前后幸福感差异对比 两组老人干预前幸福感得分相比差异不明显(P>0.05),干预后两组得分均增高(P<0.05),观察组高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组老人干预前后幸福感差异对比(n,分)

3 讨论

医养结合是一种同时满足医疗与养老的新型养老模式,能够满足不同情况老年人的实际需求,但由于养老机构在我国的发展仍不成熟,其所提供的服务与老人的实际需求不够符合,使得养老问题越发突出。医养结合养老模式已经成为我国老龄化问题的新热点,医养结合鼓励医疗卫生机构与养老机构有机结合。老年人具有机能下降、易发病及发病后病情较缠绵的特征,生病老人在医院经有效治疗后病情趋于稳定或缓解,返回养老机构后对护理需求仍较高。而我国养老机构中医疗服务人员配备比不足60 %,其中医疗人员经过系统培训和取得资格证书的比例小于30 %,这使得养老机构不能为居住老人提供科学、合理、有效的康复与照护服务[8]。延续护理的介入便具有较强的需求性,延续护理能够长期、有效、远程地提供老人养护指导与管理,从而提高养老机构的服务专业性与针对性,改善养老机构老人的生活质量与精神状态。

本研究成立延续护理管理小组,搭建高级医院-社区医院-养老机构的多向转诊平台,实现多学科合作及多资源的有效利用,很好地实现了“上下联动、延续照护、多方协作”这一医养结合概念。医院与养老机构协同对老人的身体与心理状态进行评估,评估后依据其实际情况以及发展趋势进行循证干预,对疾病的发病风险因素及并发症进行有效管理。网络化的管理模式使得医养结合延续护理的不同板块之间能够有效沟通,线上与线下结合的延续护理模式既节省时间,又能够满足实际需求,能够在不对医疗机构与养老机构正常工作造成较大影响的前提下获取养老机构老人的信息并完成养老机构人员培训。社区医院的参与使得老人的基础检查变得更加简单,省去了大医院繁琐的就诊流程,对低能/失能老人的身体检查十分重要,为养老机构对老人的日常管理也提供了较大便利。

心理咨询师的介入是改善养老机构老人精神状态的重要环节,心理问题是老年人照护中的重点内容。有研究[9]指出上海市静安区社区老年人心理问题中,记忆功能障碍、焦虑、抑郁发生率分别为11.3 %、9.3 %、10.8 %;邵晨兰等[10]的研究也提出养老机构老年人的总体心理健康水平较低,焦虑、抑郁心理疾病老人数量较多。两项研究均认为养老机构应加强自身医疗服务建设,对老人进行生活、心理等多方面干预,以改善老年人的精神状态。本研究不仅关注到对老人生活及医疗方面的干预,也关注到老人的心理问题,由医院主导对养老机构工作人员进行心理干预能力培养,从而实现对老人精神状态的改善。从研究结果来看,观察组老人的焦虑抑郁程度更轻,幸福感更高,生活质量更好,表明医养结合下互联网延续护理能够改善养老机构老人的生活治疗与精神状态。

综上所述,医养结合条件下互联网延续护理模式能够提高养老机构的服务水平,改善老人的生活质量与精神状态。