高速铁路与民航网络结构特征演化比较研究

曹炜威,杜 冬,刘长华

(中国民用航空飞行学院 民航飞行技术与飞行安全重点实验室,四川 广汉 618307)

0 引言

高速铁路与民航作为综合交通运输体系的重要组成部分在社会发展中起着重要作用。截止到2021年底,我国高速铁路营业里程超过4万km,建成全世界最大的高速铁路网络,基本实现对百万以上人口城市的覆盖;民航方面,国内颁证民用运输机场达到248个,机场规模稳步提升。经过10余年的发展,高速铁路与民航网络结构均发生变化,线路数量显著增加,节点可达性和网络连通性逐步提升。

目前,围绕高速铁路与民航网络结构,国内学者进行了一系列研究[1]。高速铁路方面,初楠臣、游悠洋等[2-3]基于“高铁流”视角分别对全国高速铁路网络空间特征和层级结构演变进行了研究;黄洁等[4]从城市群尺度分析了高速铁路网络结构,发现高速铁路列车在城市群之间的运输频次普遍较高;Yang等[5]研究了中国高速铁路网络的空间结构演化,并运用计量方法分析了其对于不动产投资的影响;Wang等[6]采用复杂网络分析方法比较了中国高速铁路的物理网络和逻辑网络并检测了网络的社团结构。民航方面,王姣娥等[7]对中国航空网络演化过程的复杂性进行了多维度实证研究;杜德林等[8]对比分析了三大国有航空公司的网络空间结构及其演化特征;Dai等[9]研究了1979—2012年东南亚航空网络结构及其变化,认为该网络可以分解为核心-桥接-边缘结构;杜方叶等[10]研究了新冠疫情影响下中国民航网络的连通性变化。

综上,虽然既有研究已取得一定成果,但对高速铁路与民航网络结构演化的比较研究较少。分析民航和高速铁路网络的结构变化及差异,有助于优化高速铁路、航班线路规划和运输资源调配。为此,以地级市为基本研究单元,从网络规模、节点直达性、线路连接强度和网络连通性4个维度对高速铁路与民航的静态结构和动态演化进行比较研究,以期为高速铁路和民航基础设施和运营网络的优化提供参考。

1 研究数据与方法

1.1 数据来源

研究数据主要为2013年和2019年高速铁路列车和民航航班时刻表,以2013年作为研究基准,因为此时全国高速铁路已逐步成网,民航主要节点连接网络基本形成,高速铁路与航空进入全面竞争阶段。由于2020和2021年高速铁路和民航运输受COVID-19影响,数据完备性相对差,而2019年数据完备性好,且具有对比研究价值,因而选择2019年的数据。列车时刻表数据主要来自铁路12306官网,航班数据来源于官方航空指南(Official Airline Guide,OAG)。为保证高速铁路与民航网络的可比性,将研究尺度统一为地级市。将拥有2个及以上高速铁路站点和机场的城市的数据合并在一起,即原始数据中站点间的连接关系映射到城市的研究尺度上。城市间的列车或航班连接通常为双向,考虑到对称性将有向的O-D数据处理为不区分方向的网络模型。

1.2 研究方法

采用网络分析方法研究高速铁路与民航网络结构演化。网络分析方法是结构特征研究下的定量分析手段,对整体结构和连接关系的识别具有重要意义。为准确描述高速铁路与民航网络的结构及其演化差异,采用网络规模、节点直达性、线路连接强度和网络连通性4个维度,分别从点、线和网的角度对高速铁路与民航网络结构及变化进行比较研究。

(1)网络规模。网络规模是对结构特征的基本描述,观察网络规模变化是测度网络结构变化的有效方式之一,因此采用该指标对高速铁路和民航的整体演化特征进行比较。网络规模采用节点数量、线路数量和列车(航班)班次数3个子指标来测度。

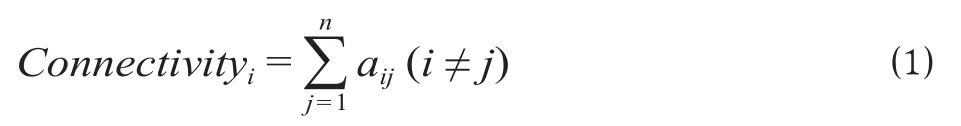

(2)节点直达性。节点直达性定义为节点i通过列车或航班直接可达的节点个数,公式为

式中:Connectivityi为节点i的直达性;n为节点个数;aij表示节点i和j之间是否有边连接,如果节点i和节点j相连,aij等于1,否则,aij等于0。

(3)线路连接强度。将一组城市对视作一条线路,线路连接强度定义为城市对之间的高速铁路列车或航班班次数量,公式为

式中:RSij为节点i和j之间的线路连接强度;Tij为节点i和节点j之间的高速铁路列车班次数或航班班次数,Tij越大表示城市间的线路强度越高,Tij越小表示城市间的线路强度越低。

(4)网络连通性。网络连通性定义为节点之间联系的便捷性,反映节点间交流的难易程度,通常采用特征路径长度测度,公式为

式中:L为网络连通性;n为节点个数;dij为节点i和j之间的最短路径的边数,即最短路径长度。

特征路径没有考虑网络节点规模对整体连通性的影响,因此采用公式L/n测算网络的整体连通性,计算值越小网络连通性越好。计算连通性时,在原始值的基础上乘以100以方便标识。

2 高速铁路与民航网络结构演化实证分析

2.1 网络规模变化

高速铁路与民航网络规模演化差异如表1所示,列举了2013年和2019年高速铁路与民航网络规模的基本统计特征。与2013年相比,2019年开通高速铁路的城市数、线路(城市对)数和列车班次数分别增长了119%,397%和440%;同期,通航城市数、线路数和全年起飞航班数分别增长15%,70%和52%。可以看出,高速铁路的节点、线路和列车班次数增长速度均远快于民航网络。从东、中、西三大区域角度对2013—2019年高速铁路和民航网络城市数变化进行分析,高速铁路表现为东部>中部>西部,但西部地区增长率最高,原因在于2013年西部地区开通高速铁路的城市仅有10个,远低于东部的56个和中部的52个,随着高速铁路网络的建设由东向西扩展,西部地区开通高速铁路的城市数量增长了450%;民航则表现为西部>东部>中部,主要因为民航机场在全国范围呈相对均匀分布,西部、东部、中部地区覆盖范围依次减小。节点增长率最高的为中部地区,主要原因在于民航方面加大了对中部地区机场的布局,提高了机场覆盖密度。

表1 高速铁路与民航网络规模演化差异Tab.1 Difference in evolution of China’s high speed railway and air transport network

2.2 城市节点直达性

高速铁路、民航网络节点城市直达性累计概率分布如图1所示。高速铁路网络节点城市直达性累计概率分布如图1a所示,2013年和2019年走势差别较大,2013—2019年期间,高速铁路节点平均直达性由29增加至64,增长121%。民航网络节点城市直达性累计分布如图1b所示,相比高速铁路,民航网络节点城市直达性2013—2019年变化幅度较小,城市平均直达性由22提高至29,增长32%。

图1 高速铁路、民航网络节点城市直达性累计概率分布Fig.1 Cumulative probability distribution of urban accessibility in high speed railway and air transport network

从区域分布来看,截至2019年高速铁路和民航网络均表现出东部地区城市直达性最高,西部地区城市直达性增长率最高的现象,三大区域高速铁路和民航城市直达性及变化如表2所示。东、中、西部城市高速铁路直达性呈梯次下降趋势,主要因为东部地区人口密度高、经济发达,交通基础设施布局相对完善,高速铁路站点和线路集聚,对外联系活跃,因此城市直达性较好。西部地区由于人口密度小、经济发展水平相对低,叠加地形地貌复杂等因素影响,高速铁路修建难度较大、社会经济效益低,由此造成西部城市高速铁路直达性相对最低。而民航方面中部和西部城市直达性差异不明显,主要因为民航网络建设不受地形地貌影响,机场在全国范围内呈现相对均匀的分布。

表2 三大区域高速铁路和民航城市直达性及变化Tab.2 Urban accessibility and its change in three large regions

空间格局上,高速铁路网络中高直达性城市呈聚集性分布,主要分布区域由长三角地区和京广(北京—广州)高速铁路演变为“四纵四横”中的京沪(北京—上海)、京广(北京—广州)、沪蓉(上海—成都)、沪昆(上海—昆明)高速铁路廊道。产生上述现象的主要原因在于高速铁路的发展属于从无到有的“开拓”式,总体遵循从东到西、由北向南的发展过程。上述4条高速铁路干线串联起了中国人口密度高、经济体量大的主要国家级城市群,强大的人口流动需求催生高速铁路城市直达性演变。民航机场和航线的建设在行政等级结构上表现出更严格的“由上而下”特征,直达性好的节点在空间上分布较为分散。

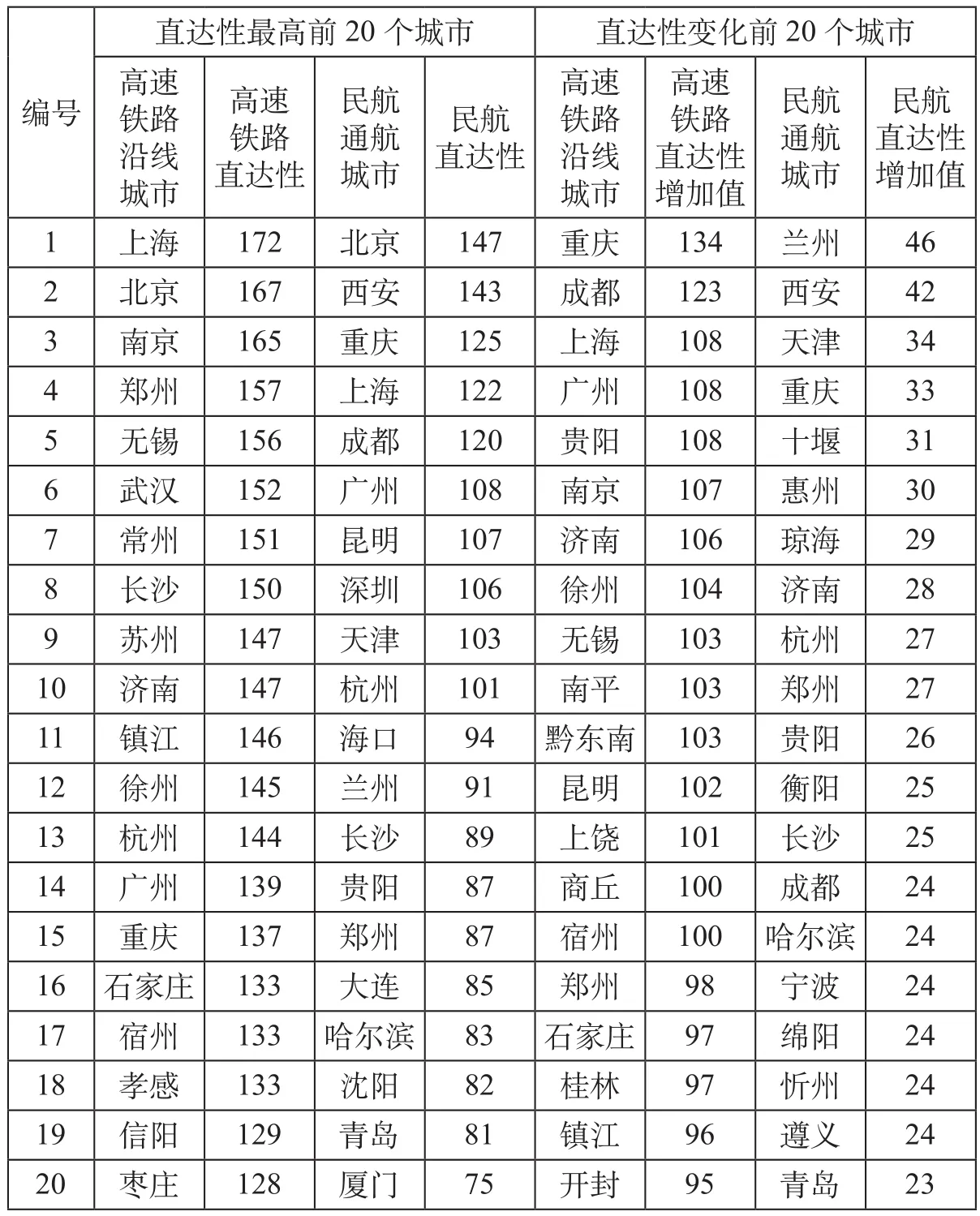

高速铁路、民航网络中节点直达性变化模式亦有所不同,直达性最高及变化最大前20位城市如表3所示。高速铁路网络直达性最高的前20位城市主要分布在东部和中部地区,除重庆外均集中在京沪、京广、沪昆高速铁路沿线。直达性变化最大的为成都和重庆,主要是得益于西成(西安北—成都东)、渝万(重庆东—万州北)、成贵(成都东—贵阳东)、渝贵(重庆东—贵阳东)等高速铁路贯通了成都和重庆与东、中部地区的联系。北京直达性位居全国第二,但直达性变化值未进入前20,原因在于2013年北京直达性已高达82,与较多城市建立了稳定联系。民航网络中,高直达性城市主要为行政等级高,经济、人口规模较大的交通枢纽,2013—2019年直达性增长幅度大的以二、三线城市为主,近几年二、三线城市经济取得较大进步,商业繁荣、消费服务发展升级、人口净流入等因素促进城市崛起,为全国的经济建设带来新的活力。

表3 直达性最高及变化最大前20位城市Tab.3 Top 20 cities with the highest accessibility and those with the largest change in accessibility

2.3 线路连接强度

全国高速铁路和民航网络线路连接强度分布如图2所示。2013—2019年,高速铁路线路连接强度由16.6提高至24.7,增长51.5%。线路连接强度最高的前10%线路主要分布区域由长三角地区演变为“四纵四横”高速铁路廊道,如图2a和2b所示,与全国主要城市群的分布较为吻合。2013—2019年,民航网络线路强度由1 158减小至1 035,降低10.6%。对比图2c和图2d可以看出民航网络整体格局未发生根本性改变,连接结构在全国范围内呈现相对均衡的空间分布。线路连接强度最高的前1%线路主要分布在东(上海、南京、杭州)、西(成都、重庆)、南(广州、深圳)、北(北京) 4个区位的核心城市之间,形成“钻石型”结构,线路连接强度最高的前10%线路主要分布在60个大、中城市之间。

图2 全国高速铁路和民航网络线路连接强度分布Fig.2 Connection strength distributions of high speed railway and air transport network

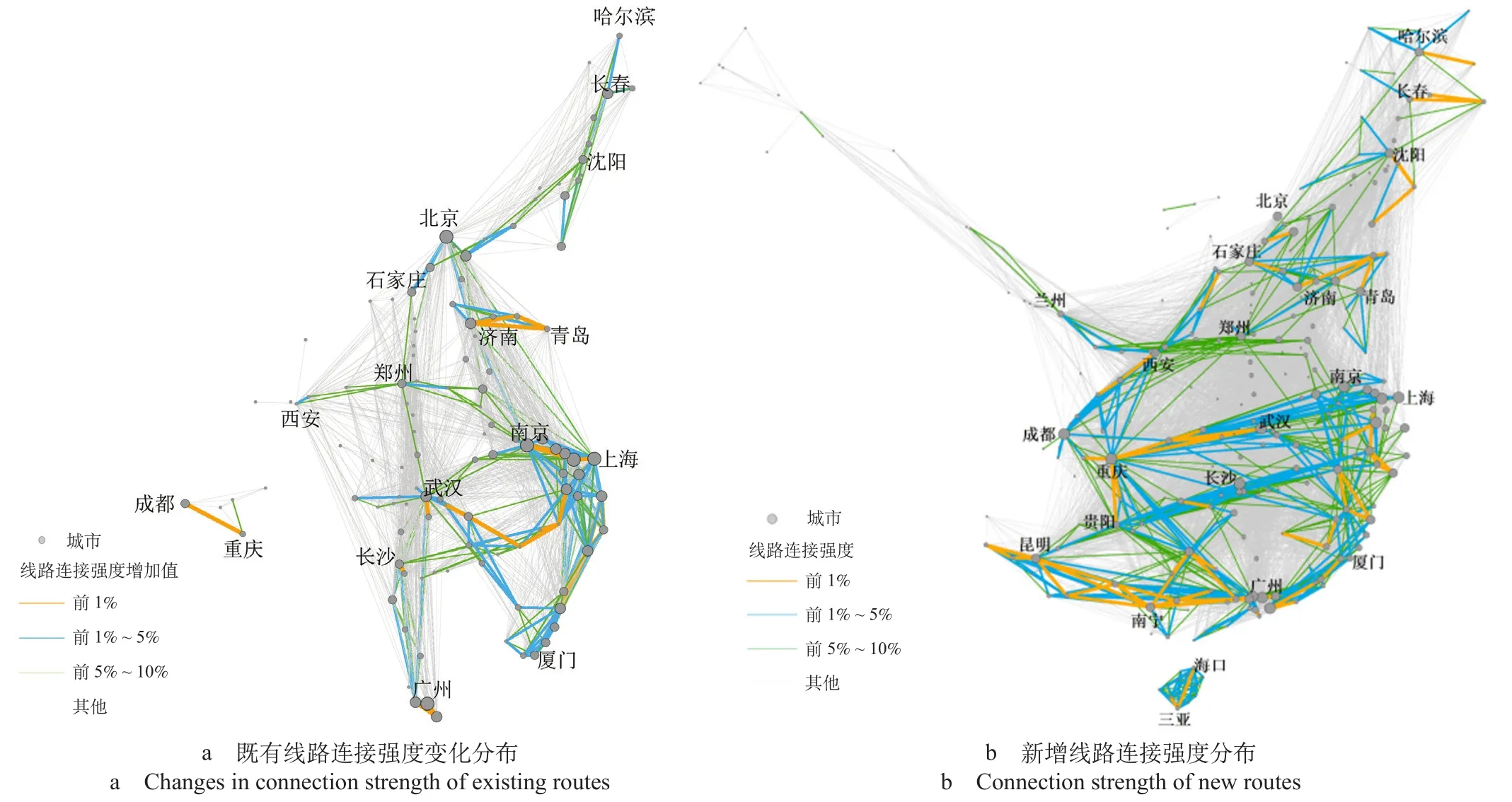

2013—2019年高速铁路网络节点间线路连接强度如图3所示,图3a采用“自然断裂法”对高速铁路既有线路连接强度变化进行了可视化展示。线路连接强度增加较大的线路主要位于长三角、环京、胶州半岛、武汉都市圈、长株潭、海峡西岸和成渝等城市群内。线路连接强度增加最大的前10条线路依次为长沙—株洲、济南—潍坊、黄石—九江、成都—重庆、南京—无锡、杭州—金华、青岛—潍坊、上海—苏州、武汉—咸宁和金华—上饶。图3b展示了新增线路连接强度分布,排名靠前的10%线路主要位于上海—成都、上海—昆明、广州—昆明、福州—深圳高速铁路沿线城市之间,东北地区大连—丹东、长春—延边、吉林—延边、哈尔滨—牡丹江线路连接强度较高。总体来看,高速铁路网络的变化主要发生在“四纵四横”高速铁路廊道串联的城市之间。

图3 2013—2019年高速铁路网络节点间线路连接强度分布Fig.3 Connection strength between nodes of high speed railway network between 2013 and 2019

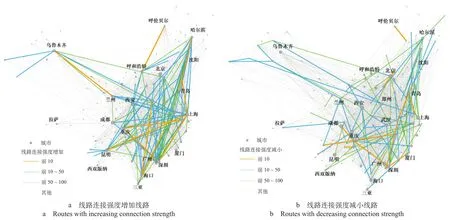

2013—2019年民航网络线路连接强度变化的线路如图4所示,民航网络中412条线路连接强度减小,图4a和4b分别可视化展示了线路连接强度增加、减少的线路,为保证图形可读性,重点展示前100条线路。线路连接强度增加的线路平均航距高于线路连接强度减少的线路,与此同时,线路连接强度增加的线路运营的平均高速铁路班次数低于线路连接强度减小的线路。航班班次数减少最多的10条线路依次为兰州—西安、成都—西安、昆明—贵阳、成都—阿坝、杭州—厦门、昆明—长沙、贵阳—长沙、深圳—厦门、广州—贵阳、广州—南昌。航班减少最多的100条线路主要是航距在1 000 km以内的线路,这些线路上通常运营着较高频率的高速铁路列车(平均61班列车)。高速铁路与民航在经济、速度和安全等指标上具有较高可比性,高速铁路的运营对中短距离线路上的航班产生较大的影响。

图4 2013—2019年民航网络线路连接强度变化的线路Fig.4 Routes with connection strength changed in air transport network between 2013 and 2019

2.4 网络连通性

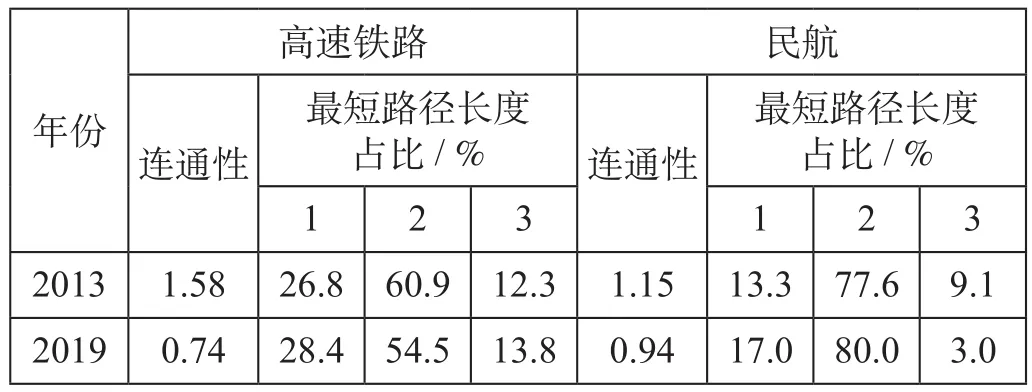

高速铁路与民航网络连通性比较如表4所示,可以看出高速铁路与民航网络的整体连通性均得到加强。与2013年相比,2019年高速铁路网络连通性提高53%,民航网络连通性提高18.3%。横向比较来看,2013年民航网络连通性更好,而2019年高速铁路连通性更好,这主要得益于我国大力推进高速铁路线路建设,提高了城市间高速铁路可达性。同时,表4列举了2种网络中最短路径长度分别为1,2和3的城市对所占比例。最短路径长度为1表明城市对间可直达;最短路径长度为2表明城市对间需一次中转可达;最短路径长度为3表明城市对间需2次中转可达。统计结果显示:相比2013年,2019年高速铁路网络中最短路径长度为1的城市对占比提升表明网络节点间直达性提高,节点间需要1次中转的城市对占比下降,需要2次中转的占比提升。民航网络中节点间可直达和需要1次中转的城市对占比均提升,需要2次中转的城市对占比大幅下降。

表4 高速铁路与民航网络连通性比较Tab.4 Connectivity comparison between high speed railway and air transport network

3 高速铁路与民航网络结构演化差异根源分析

通过以上分析可以看出,在网络规模、节点直达性、线路连接强度、网络整体连通性4个维度,高速铁路与民航网络结构演化存在明显差异。人口和经济因素是驱动交通网络发展变化的根本原因,经济越发达、人口密度越高的地区,出行需求越大,交通设施越完善。高速铁路与民航网络不同的演化模式受到建设时期、市场需求、城市行政等级、交通枢纽布局、地理空间约束等多重因素影响。

(1)网络发展规划。高速铁路与民航建设发展的时空错位成为二者演化差异的直接影响因素之一。按照《中长期铁路网规划》总体布局,高速铁路的空间拓展模式总体呈现出由东向西、由北向南的特点,叠加铁路网络扩张的“择优连接”规律,高直达性城市聚集性分布在东、中部地区及“四纵四横”主干铁路沿线。随着西部组网线路的建成,西部城市与东、中部城市建立连通,东、中部枢纽城市直达性进一步加强,而西部地区城市直达性则以较高增长率变化。民航网络发展则以拓展支线航空为主,因此支线城市直达性变化较大。民航“轴辐”式连接结构驱动行政等级高的城市可达性加强,表现为兰州、西安、天津等连接度尚未饱和的高行政等级城市直达性提升。

(2)人口、经济和政治因素。人口聚集、经济发达、行政等级高的地区客运市场需求更大,成为高速铁路与民航竞相进入的运输市场。城市群是城市发展的高阶空间组织形式,人口密集、经济活跃。“四纵四横”高速铁路网优先覆盖城市群内和城市群间人口规模大、出行需求强、行政等级高的大城市节点对,同时串联起中心城市和周边城市,提升城市群、都市圈内部的连通性和城市群间枢纽城市的可达性。因此,高速铁路城市直达性和线路连接强度变化主要沿主干线路分布,并呈现典型的城市群集聚特征。

(3)交通枢纽布局。程前、程后接驳时间显著影响旅客选择高速铁路或者民航出行,从而影响网络演化差异。高速铁路车站通常分布在市区[11],平均而言程前、程后接驳距离近、用时少、费用低,机场因空间、环境等要求通常分布在郊区或者郊县。对于中短距离出行,高速铁路的技术经济优势起着主导性的作用。中短距离出行旅客倾向于选择高速铁路,长途出行旅客则更大概率选择民航。

(4)地理空间约束。地理空间约束是影响高速铁路与民航演化差异的重要因素。高速铁路必须依托地面设施,对地形和距离敏感度高,“胡焕庸线”以西的地形复杂区域高速铁路修建难度较大、社会经济效益低,因此线网密度较低、覆盖城市少,民航成为与其他城市建立快速联系的重要方式。

4 结束语

以2013年和2019年高速铁路列车和航班时刻表数据为基础,对高速铁路与民航网络的特征及演化差异进行比较分析。从网路规模、节点直达性、线路连接强度和网络连通性4个方面进行了系统分析和比较。研究结果有助于增强对高速铁路和民航网络结构及变化差异的认识,为高速铁路和民航基础设施布局、运输资源调配和运营网络优化提供参考。未来将围绕节点的功能发挥、资源配置优化做更为深入的研究,形成以数据为支撑的系统性研究成果,为高速铁路与民航优化网络布局提供理论支撑。