主旋律电影《守岛人》的叙事策略与表达创新

张波 肖小玲

作为主流意识形态在电影领域中的集中体现,主旋律类型电影向来是中国电影业的灵魂,对于促进文化整合和政治认同具有重要意义。随着“中国电影整体产业化水平的日渐成熟与市场化进程的不断深入,主旋律电影开始了自身的转型与创新,逐步从主旋律影片转化为新主流电影”。[1]近年来,越来越多的电影人积极突破主旋律影片题材类型限制,创新视听艺术表达手段,推行一系列成熟的商业化运营模式,成功吸引了大批观众的青睐,取得了良好市场反响。这其中,2021年6月上映的《守岛人》就是一部较为成功地完成主流意识形态叙事的主旋律电影。作为一部现实主义的人物传记片,它通过对守岛人生活的高度艺术化和本质化的提炼,真实地呈现了守岛英雄身份背后的凡人心路历程,进而让观众感受到个体命运及其守岛选择背后的家国情怀。影片自公映以来,豆瓣评分维持在7.4分左右,上映一个月后,获得总票房突破1亿元,并在第34届中国电影金鸡奖评选中荣获最佳故事片奖,实现了票房和口碑的双丰收。①本文试图从叙事时空建构、人物形象塑造和叙事影像技巧三个层面来分析《守岛人》的叙事策略,对其影视表达创新进行初步探讨。

一、叙事时空的巧妙建构:架设真实可感的故事背景

电影在创作过程中需要追求表象真实和本质真实的艺术真实,“作品所描绘的生活场景、面貌和氛围符合历史和现实的实际,即表象真实;作品所揭示的现实关系的多样性和复杂性符合社会历史发展的趋势和规律,即本质真实”。[2]不管是表象真实,还是本质真实,都涉及到对叙事时空的建构。一个真实的故事,除了在时间层面上需要标定故事的所处年代和涉及到的历史跨度,在空间层面上还需要定位故事的具体地点和更大范围的地理环境。电影是空间的艺术,在电影画面中“镜头框定了叙事发生的空间范围,并且镜头可以通过距离设定、角度选择、运动方向及速度来展现空间的不同侧面,进而形成迥然有别的叙事效果”。[3]从法国社会学者列斐伏尔的“空间三元辩证法”认识论出发,电影创作其实也是一个“空间生产”的过程,这其中涉及到自然空间的呈现、符号空间的表征以及社会空间的建构等。只有在叙事时间和叙事空间层面保持着某种程度的统一性,才能更好地还原“真实”,进而唤起观众的时空重温体验与情节代入感。《守岛人》的“真实感”首先来自于对时空情景的还原,也就是说叙事所依赖的时代背景与空间环境是经过高度还原的,同时叙事细节符合人物实际,经得起推敲而不至于“出戏”。

(一)空间场景的“地理—心理”设定

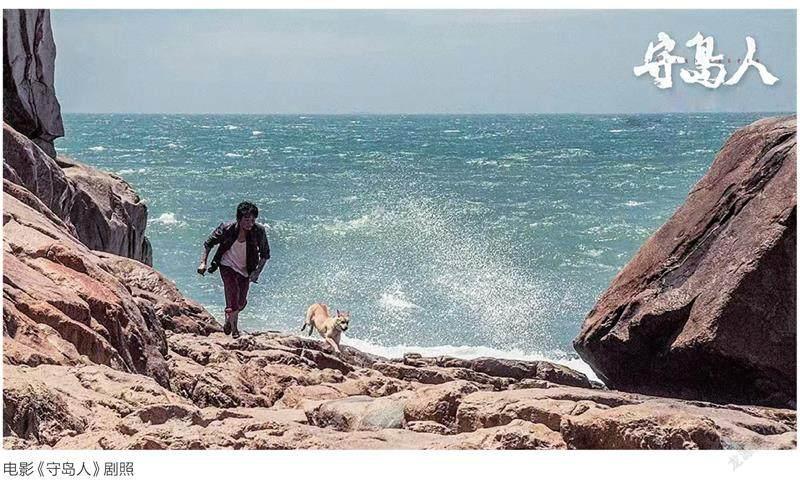

电影《守岛人》中的核心场景为仅有0.013平方公里的开山岛。为了还原这一独特的地理空间,电影在许多场景的呈现上都很细致逼真,如破烂的石柱子、潮湿的山洞、墙上的旧标语、家里的老家具,基本上做到了1:1复刻置景;而台风来临时的惊涛骇浪、险滩礁石间的跑动追逐、王继才海中救人等戲份的实景拍摄更是真实还原了岛上的自然环境。当然,开山岛不仅是地理意义上的,更是心理意义上的,电影运用空间比照的手段来展现开山岛的环境:夜幕降临灯火辉煌的大城市与一片漆黑的海岛,家里饭香四溢的温馨场景与王继才在岛上与大海进行搏击抗争,这些相互交叉的镜头画面烘托出岛上孤立无助的氛围,守岛人面临的不仅仅是一个远离陆地、远离亲人的地理空间,更是一个需要不断与孤独和寂寞做斗争的心理空间。只是后来,在父亲的嘱托、妻子加入陪同守岛、领导王长杰解决各种实际困难、周边渔民的认可等一系列合力的推动下,才给予了王继才职业价值感和人生意义感,它不再是一个地理环境极其恶劣的边缘小岛,而变为一个值得托付的心理空间。

(二)时间序列的“个体—社会”建构

影片中的人物生活时间跨度很大,足足有32年之久,但影片中的叙事时间显然是要做艺术化处理的。通过选取最为重要的几个时间节点,影片主要围绕王继才自己上岛、王仕花上岛和王继才一起生活、王继才儿子出生、王继才孩子回到陆地等几件人生大事来展开叙述,既不拖沓地展示日常流水账,又非常简练地展示了人物的基本事迹。当然除了个体的生命叙事外,影片在具体叙述中也非常注重运用年代感的歌曲旋律、生活物品和特定行为来标记时间。如1986年王继才正式开始守岛,这时出现的背景音乐亦为当年夏天所发行的公益歌曲《让世界充满爱》;王继才救落水渔夫后,给其服用的药物也是老一辈熟知的“退烧之王”安乃近药片;挂在王继才家里其乐融融的全家福,在经过局部艺术处理后,其色彩基调与旧年代的老照片基本一致;而王继才父亲与王仕花坐车回家时,为了每人省五分钱,选择在雨中多走了一站的距离,不经意间交代了那个年代的物价。这些时间细节的处理,显示出时间不仅仅是个体的人生体验,也是特定社会背景下人们所拥有的集体共同记忆。

(三)人物活动的“时间—空间”限定

该片根据“时代楷模”王继才同志守岛卫国32年的真实事件改编,将王继才和王仕花夫妇二人守护开山岛的事迹浓缩在100多分钟的影片中。除了故事本身所带有的“真实性”外,电影力求人物活动符合“时间—空间”限定来打造真实感。从空间层面来说,两位主演长期暴晒形成的黝黑皮肤、身上蚊虫叮咬的痕迹,以及被烈日炙烤过的面庞,都是守岛生活中自然形成的生理特征,而王继才时隔几年后登陆上岸时身体险些失衡,更是在孤岛这种特定空间中长期生存的本能反应。2008年的北京奥运会,彼时网络时代已然到来,因岛上条件简陋,王继才夫妇不得不在岛上听着收音机想象开幕式的画面,这与在电视机前观看奥运的人们形成强烈反差;从时间层面上来说,为了展示王继才与王仕花夫妇长达30多年的坚守画面,影片通过一组组有质感的浓烈而强有力的面部特写和手部特写,清晰地还原了皮肤的真实感与颗粒感,无需更多镜头便可知这些年他们被海风吹皱了皮肤、侵蚀了容颜和染白了双鬓,这部分细节的处理于无形中将对时间跨度的感知放大,展现了岁月在他们身上流淌过的痕迹,凸显了时代变迁下他们的坚守和不变。

二、人物形象的典型塑造:诠释平民英雄的人性挣扎

经典电影往往有着经典的人物角色与之交相辉映,人物形象塑造是影响电影票房走向和口碑评价的重要因素。长期以来,主旋律影片在创作中热衷于塑造“高大全”的英雄形象。这样塑造出来的人物虽然可亲可敬,但与现实生活中的普通人相距甚远,观众难以对其产生情感共鸣。其实,典型人物离不开典型环境,恩格斯在《致玛格丽特·哈克奈斯》中曾指出“现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物”[4]。因此,现实主义创作需要把故事放到家庭环境、工作环境、生活环境等一系列典型环境中,来呈现典型人物的事迹及其意义。近年来,主旋律电影在典型人物塑造方面已经有了“从道德完善的‘完美的人到充满个性的‘完整的人”“从‘象征着意识形态的国家机器到‘主流意识形态与个人理想的统一体”“从‘英雄模范到‘小人物”的转变趋势。[5]《守岛人》在塑造王继才这一典型人物的过程中,拒绝公式化人物,拒绝口号化的豪言壮语,拒绝随意拔高和刻意煽情,它更多地呈现出一个普通人面对工作与家庭的纠结彷徨,在主人公守与不守的焦灼中塑造出了一个有血有肉的人物形象。人物形象的典型塑造可以说是支撑《守岛人》真实感的重要组成部分。

(一)通过叙事角度的交叉展现人物的不同侧面

影片主体以王继才的主位视角展开叙事,观众看到的更多是王继才的守岛日常,即如何与大自然的恶劣环境搏击;如何同领导王长杰交涉周旋;如何和王仕花一起实现生活上的自给自足;如何克服困难生养第二个孩子;如何在重重家庭压力下化解守岛的心理纠结等。但在影片开头和中间也穿插了船老大包正富第三视角的讲述:“我第一次见到他,是在1986年”。《守岛人》的故事伴随着这个声音缓缓拉开帷幕。以见证人身份为出发点,包正富向观众阐述着王继才的故事,缝合了孤岛内外生活的诸多情节,使得故事变得更为完整和连贯。旁观者视角的加入,产生了双重功能,“既能冷静地旁观王继才一生平凡无奇的事迹,又能热烈地深入其内心去体验,设身处地地领会其间的不易,从而形成冷静的理性与热烈的感性间的相互交融”。[6]通过叙事角度的交叉,展现了王继才这个人物的不同侧面,进而让观众看到了一个立体真实的人物。

(二)借助线性叙事结构揭示人物的心路历程

为了让英雄形象立得住,影片主体按照故事发生的时间顺序展开叙述,进而在连贯的故事讲述中清楚地交代了主人公的行为逻辑与心理逻辑。从一开始王继才多次提交离岛申请,到后来不再提接班人的事,再到他不放心其他人来,决定自行守岛一辈子。在景象与画面的交替中,影片呈现出王继才在种种艰难抉择中实现了从被动接受到主动坚守的心理变化。这其间有家人对守岛的支持和鼓励,也有来自领导对自身的托付和信任,更有来自渔民们对王继才的爱戴和认可。正是在环环相扣的故事情节中,王继才选择将人生选择融入到国家需要之中。王继才不是从天而降的英雄,而是在践行“人一辈子就做好一件事,就不亏心,就不白活”的诺言中活成了英雄。正是因为影片采用了线性叙事结构来展现王继才的人物心路历程,剧情才不至于出现割裂,人物前后形象才能有所连贯,王继才心理轨迹上的那些细腻变化,让观众感到这是一个真实接地气的英雄人物。

(三)运用叙事情节中的矛盾传达人物的情感体验

由于王继才事迹通过各种形式传播广为传播,电影创作中面临着如何与有关纪录片拉开差异的挑战。《守岛人》特别注重叙事中对矛盾情节的处理和运用,进而促进观众与人物命运共情。电影中最大的矛盾来自“守与不守”这一两难选择上,还有大量家庭矛盾穿插其中,王继才多次面临现实选择的内心冲突和挣扎,比如对没能给王仕花过上好日子的亏欠感;对无法参与儿女成长的内疚感;对未能给父母尽孝甚至未能见上父亲临终一面的抱憾感等;这些人类共通的情感都在大量的矛盾情节中传达出来,它既让观众始终处在一种对人物由衷的敬佩和替人物感到难过的揪心状态,又让王继才有血有肉的形象跃然纸上。需要注意的是,虽然影片也追求情节上的矛盾,但它多来自于日常生活中真实存在的工作和家庭之间的矛盾,来自于友情、亲情和爱情之间真实存在的矛盾,而不是那种为了戏剧化效果人为刻意制造的非日常矛盾。在一次次矛盾与悬念中,影片重构了王继才的人物形象,进而凸显了影片的真实质感。

三、叙事影像技巧的合理运用:调动认知想象的隐喻表达

主旋律电影是主旋律叙事在电影领域的渗透和应用,尽管它需要遵循主旋律叙事的一般规律,要具有“轮廓鲜明的国家意识”,且强调“正向价值”,但也需要根据电影艺术的独特方式进行表现。[7]众所周知,电影是视听语言的艺术,声音和画面是其重要的符号表意方式,也是构建电影美学意境的独特方式,因此主旋律电影尤其注重对叙事影像技巧的运用。一方面,声画符号均有其明示意义,主旋律电影需尽可能地通过声画的特别处理来呈现其隐含意义,调动观众的认知想象;另一方面,蒙太奇学派认为,不同镜头之间的组接可以产生新的关系和意义,具备对照、写意、传情等功能。电影理论家爱森斯坦对此进行了理论总结,他提出“两个接合的镜头并列并不是简单的一加一——而是一个新的创造”“两个蒙太奇镜头的对列不是二数之和,而更像二数之积”。[8]因此主旋律电影需要通过一系列剪辑手段来对声画符号加以组合,进而创造出新的意义解读空间。《守岛人》通过画面、声音和剪辑完成真实叙事,让故事更加具有代入感。

(一)以画面传递出故事的更多信息

视觉语言具有独立表意的功能,能够传达出许多言外之意,影片力图在镜头中传递出更多的故事信息,以增强真实感。比如,在景物呈现上,影片大量使用景深镜头、縱深镜头等多维度视角展现小岛的别样美。原本裸露的海岛,在王继才夫妇的努力下,变成了松树、喇叭花、苦楝树等植物随处可见的绿洲,这些镜头无一不在向我们展示着一种生命的意象,以及守岛人的希望。在人物呈现上,有一场戏以狂风骤雨的画面开始,接下来是居民们争先恐后地赶快回家的画面;居民们慌乱中收好衣物、关闭门窗的画面;王仕花在暴雨中犹如逆行者在码头安如磐石的画面;王仕花眼神坚定的特写画面。五个画面的衔接跳转,利用众人的行为活动反衬出她个人内心的坚毅,为不久后她也和王继才一起守护开山岛做出了铺垫。此外,影片在色调方面运用颇有寓意,一开始色彩以沉重的深蓝色调、暗黑色调为主,常伴随风雨交加的场面,视觉空间上给人以压抑之感,打破这种压抑的是岛上高空摇曳的五星红旗,这一抹红格外显眼,也逐渐成为王继才的人生底色。到了电影后半部分,主色彩逐渐转变为蔚蓝色、碧蓝色等轻快爽朗的“蓝”,不再沉重阴郁,也意味着剧情走向越来越明朗。

(二)以声音增强故事的感染力

声音具有空间方位,往往可以延伸银幕上所呈现的画面空间,营造“现场感”。《守岛人》的不同场景中出现不同音效,增强了故事的感染力。比如刚上岛的王继才在密封的地下室,突如其来的关门声,加上低频音与间断静场的声音设计,在只有一点光与影的环境下,偷窥视点下王继才的面部特写,这种视听氛围让观影者感受到王继才的毛骨悚然。再如,在与开山岛上的风雨搏斗时,王继才身体将近透支的喘气声;猛关木门的吱吱声与碰撞声;屋子里东西不断落下的翻倒声;用尽全力抵御风雨的怒吼声;小狗受惊的狂吠声等;这些自然音响在具有感染性的同时,也增加了镜头语言的真实性,还原了王继才与自然环境作斗争的景象。还有,在王仕花面临分娩的紧急时刻,呼呼作响的风声、雷电交加的雨声,以及电话那头焦急的询问声等,都营造了十万火急的现场感;当王继才迫于无奈只能朝窗外嘶声力竭地吼着“老天爷啊,求求你了”,随后孩子呱呱落地的啼哭声,以及剪脐带那一刻的万籁俱寂,让观众身临其境地获得的痛感和喜感的同时,也更能体会王继才的困苦和悲欢。

(三)以剪辑提升故事的内涵层次

《守岛人》不仅具有审美性的画面和感染力的声音,还通过剪辑手段对既有视听符号进行组接和升华,进而提升故事的内涵层次。首先是对比剪辑,如有一次王继才前一秒还在墙上记录着守岛天数,对王长杰骂骂咧咧的想快点有人来接班,但一转头就凭着手电筒的微光认真记录着巡逻数据,这两个镜头看似毫无关联,却侧面展现出王继才的工作状态与日常,他打心底里知道海岛对于国家的意义;其次是比喻剪辑,如当王继才走到生命尽头那刻,岛上的桃子掉落在地上,树叶飘零,海鸥翱翔过海面,以物喻人,电影的立意也更加深远;影片中还有不少累积剪辑的体现,如影片中不止一次地出现升旗的画面,救下小豆子后王继才独自一人升旗;王继才一家三口登上旗台升旗;王继才夫妇两人穿上民兵服升旗;特别是最后一次升旗,海面上停靠着许多船只,年迈的军人和年少的学生一起仰视着开山岛,这既包含着对国旗的瞻仰,也传达出对王继才夫妇的敬意。总的来说,这些剪辑手段创造了不同的隐喻形象,满足观众的观影心理需求,进而升华了影片主题。

结语

电影《守岛人》以“真”为核心,这种真实感首先来自于对时空情景的还原,它既包括空间设定的现实感和时间序列的现实感,也涵盖了人物活动的现实感,这种还原是电影给人以真实感的前提。《守岛人》真实感的最大源泉来自于人物塑造上,影片中人物的行为逻辑合理,人物塑造也一步一步升华,它让观众相信这就是一个真实存在的人、活生生的有血有肉的人,而不是让人敬而远之的高大全對象。此外,《守岛人》真实感的营造也离不开视听语言的合理运用,视听语言让观众沉浸故事之中,代入到主人公的事迹中去,进而愿意相信这就是一个真实的故事。通过“时空真实感”“人物真实感”和“影像真实感”的三重叠加,影片在讲好王继才个人故事的同时,把家国观念潜移默化地融入电影影像表达中,使其与观众产生情感共鸣,进而构建出自身的叙事特征,为今后主旋律叙事的创新表达提供了有益启示。

参考文献:

[1]陈旭光,刘祎祎. 论中国电影从“主旋律”到“新主流”的内在理路[ J ].编辑之友,2021,(09):60-69.

[2]李剑.也谈艺术真实和电影真实[ J ].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2008(03):19-21.

[3]张波.主旋律纪录片空间叙事策略探析——以《流动的中国》为例[ J ].电视研究,2022,(02):81-83.

[4]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集4[M].北京:人民出版社,2012:590.

[5]叶任豪,陈海燕.论新主旋律电影在人物创作上的转变[ J ].电影文学,2022(07):31-35.

[6]王一川.叠小成大出典型——论《守岛人》的主人公形象塑造[ J ].当代电影,2021(07):16-19.

[7]彭涛.坚守与兼容:主旋律电影研究[M].华中师范大学出版社,2013:9.

[8]杨远婴.电影概论(第2版)[M].北京联合出版公司,2017:159.