三世佛造像的渊源

符永利 任斯尔

摘要:潼南大佛寺西岩龛窟数量众多,第65号龛时代为唐大中七年(853),是重庆地区为数不多时代较早、保存较好的三世佛造像题材。通过对第65号龛造像渊源的探讨,我们认为三世佛造像的流行与三佛不同神祇组合的变化,其实是社会信仰的变化投射到石窟艺术上的结果。

关键词:潼南大佛寺;三世佛;社会信仰

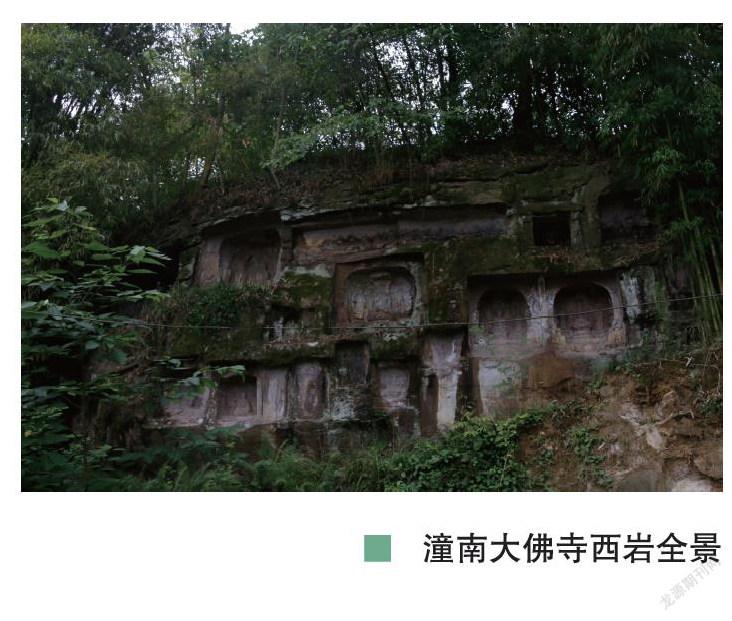

由释迦牟尼、阿弥陀佛和弥勒佛组成的三佛,其造像题材在川渝唐宋时期的石窟造像中比较流行。潼南区大佛寺,以保存众多摩崖造像而久负盛名,其中西岩因龛窟分布密集、造像数量庞大而被当地称作“千佛崖”,第65号三世佛龛因造像精美、时代较早获得了较多关注。

潼南区地处重庆西北部,大佛寺摩崖石刻位于重庆市潼南区西面的定明山北麓,地处涪江南岸的崖壁上,始凿于隋代,盛于唐宋,延续至民国,2006年被国务院批准列入第六批全國重点文物保护单位。大佛寺摩崖造像体量庞大,现存大小龛窟119龛、摩崖题刻88处,造像规模宏大,题材丰富,特征鲜明,具有不可忽视的历史、宗教、美术、文学及艺术研究价值。

一、潼南大佛寺西岩第65号龛造像

潼南大佛寺摩崖造像分东岩、西岩两个区域,西岩造像分布集中,且多数开凿于唐代中晚期,其中K65就是一龛造像精美、保存较好的纵三世佛龛。龛内正壁雕释迦牟尼佛、弥勒佛、阿弥陀佛三佛,三尊佛并坐于须弥座上。

中尊释迦牟尼佛结跏趺坐于座上,座高25、宽39厘米。身后为内圆外尖桃形头光与圆形身光相套的背光,头光与身光内层均为莲瓣纹,外层均饰一圈火焰纹。佛头被凿毁,颈留三道,内着僧祇支,外着钩钮式袈裟,下摆披覆座前形成悬裳座。右手上举似施无畏印,已残,左手抚膝。像残高45、肩宽22、膝宽32厘米,头光高32、宽26厘米,身光高34、宽42厘米。

左尊弥勒佛善跏趺坐于座上,座高15、宽34厘米。螺发,面相清瘦,颈上饰三道,内着僧祇支,外着半披式袈裟,腹部及双腿间衣褶呈圆弧状下垂。身后为内圆外尖桃形头光与圆形身光相套的背光,头光内层饰太阳纹,外层饰一圈火焰纹,背光内层饰莲瓣纹,外层饰火焰纹一周。双手抚膝,双足踏在由莲茎托起的莲花足踏上,跣足。像高57、头高13、头宽9、肩宽21、膝宽21厘米,头光高33、宽25厘米,身光高36、宽43厘米。

右尊阿弥陀佛结跏趺坐于座上,座高24、宽32厘米。身后为内圆外尖桃形头光与圆形身光相套的背光,头光与身光内层均为莲瓣纹,外层均饰一圈火焰纹。头部被凿毁,身着通肩式袈裟,胸部衣褶呈圆弧状下垂,下摆披覆座前形成悬裳座。双手置于腹际施弥陀定印。像残高50、肩宽21、膝宽31厘米,头光高34、宽24厘米,身光高36、宽41厘米。

二天王立于内龛外两侧低坛上。左天王面相残,束发,着护膊,下着战裙,双手于腹前握戟杵地,像残高44厘米。右天王头戴盔,发带上翘,上身着铠甲,腰束带,下着战裙,帔帛横腹前一道后垂体侧,足着靴,左手置腹际,右手举肩侧握一物,手残,像高45厘米。

主尊座下有两只狮子匍匐在地,面朝前方,怒目圆瞪,尾巴上翘,座下有一则题刻:“敬造三世佛/三身右弟子/唐辅愿平安/永为供养/大中七年十二月/十三日记”,明确记载了此龛的开凿年份、供养人与造像题材。

二、三世佛造像题材的渊源

在佛教艺术中,三佛是十分常见的造像题材,形式多为三佛并坐,也有少量三佛并立,每每见于佛寺及单独的摩崖造像龛窟。中原地区的三佛造像由古印度传来,自传入中国后,在造像组合和内涵上较古印度出现明显差异,且造像规模也远远超过古印度。中国出现以三佛为组合的造像题材,大约是在南北朝时期,当时的三世佛造像由过去七佛中的一佛、释迦及弥勒组成。到了唐代,由释迦牟尼、弥勒佛与阿弥陀佛组成的三佛组合形式比较流行,称作“纵三世佛”。

释迦牟尼(Sakya—muni),意为释迦族的圣人,原名乔达摩·悉达多,被世人尊称“佛”或“佛陀”,佛教由此得名。释迦出生于公元前565年,为古印度迦毗罗卫国净饭王的太子,因不满当时婆罗门的神权统治及梵天创世的说教,毅然舍弃了王室生活,出家修道。历经种种修行与磨难,释迦感悟到了世间无常和缘起的种种道理,于是创立佛教,招纳弟子,四处游历说法,终其一生。阿弥陀佛(Amita—baddha)也称阿弥陀,是西方极乐世界的教主。据鸠摩罗什译《阿弥陀经》载,因此佛光明无量、寿量无量,所以又称无量光佛、无量寿佛。弥勒佛(Maritreya)意为慈氏,又名阿逸多。弥勒出生于婆罗门家庭,与释迦牟尼为同一时代的人,后随释迦出家修习,成为佛弟子,并于释迦之前先入灭,为一生补处菩萨。释迦曾预言,在其四千岁时,弥勒将下生此世承其佛位,故而称弥勒佛。由于我国主要流行大乘佛教,以上三佛在我国寺院殿堂中的供奉尤多。

三世(trayo—dhvanah),又作三际,指过去世、现在世、未来世,即一个人现在生存的现世、出生以前的前世及命终以后的来世,出现于三世之中的佛成为三世佛。学者任继愈在《宗教词典》中对“三世佛”进行了区分:1.谓过去、现在、未来之佛。过去佛指迦叶诸佛,寺院塑像中一般特指燃灯佛,现在佛为释迦牟尼佛,未来佛为弥勒佛,以上称竖三世佛;2.谓三个佛世界的佛,指东方净琉璃世界的药师佛、婆娑世界的释迦牟尼佛、西方极乐世界的阿弥陀佛,以上称横三世佛。贺世哲先生引用了日本学者芦田正次郎所著《仏像见ゐけ方事典》关于“三世佛”的定义:释迦牟尼是过去佛,释迦涅槃五十六亿七千万年后,未来佛弥勒自兜率天宫下生人间,救度众生;在过去佛释迦与未来佛弥勒之间,是现在世,众生把解脱的希望寄托于阿弥陀佛身上,于是,阿弥陀佛就成了现在佛 。总而言之,我们把象征过去到未来的三佛称作纵三世佛(或竖三世佛),由阿弥陀、释迦以及弥勒所组成;就空间而言,我们把掌管现世婆娑世界的释迦牟尼、掌管西方极乐世界的阿弥陀佛、掌管东方净琉璃世界的药师佛称作横三世佛。三世论是佛教思想的理论基础。《魏书》中曰:“大抵言生生之类,皆因行业而起。有过去、当今、未来,历三世,神识常不灭。凡为善恶,必有报应。渐积胜业,陶冶粗鄙,经无数形,澡练神明,乃致无生而得佛道。”过去、当今、未来组成的三世论思想广泛传播,言普罗大众皆要经过三世六道,因果轮回,而三世佛就是三世论中三佛普度众生的具象化。

“三世佛”原本为“三世十方诸佛”的简称,所依据的主要佛典包括《过去庄严劫千佛名经》《现在贤劫千佛名经》《未来星宿劫千佛名经》《佛说药王药上二菩萨经》《佛说决定毗尼经》《称扬百七十佛名经》等。佛为说偈曰:“过去现在诸如来,未来世中一切佛,是诸正觉能除恼,出切皆依法为师。亲近于法依止住,斯是三世诸佛法,是故欲尊于己者,应先尊重敬彼法。”《大明度经》又载:“复次,于三世佛所作布施、持戒、忍辱、精进、一心、明慧代欢喜,无所挂碍法,未来未成亦无所挂碍,十方无数佛刹现在者,诸法不着不缚不脱。”

“十方无数佛”在汉译佛经中译名不一,有“千佛”“千像”“千圣”之称,也就是出现在画像、塑像或雕刻艺术作品中排列井然有序的小坐佛像。《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》言:“云何名为众生世界?世为迁流,界为方位。汝今当知,东、西、南、北、东南、西南、东北、西北、上、下为界,过去、未来、现在为世”,这就是佛教所称的“十方”。小乘佛教认为,一世仅有一佛,而大乘佛教认为虚空界充满了十方诸佛,还提出“三劫”说,各大劫之住劫中,各有千佛出世,称为三劫三千佛。隋代吉藏对“三世十方”的阐释则更为清晰:“无量观辨十方佛化,弥勒经明三世佛化。十方佛化即是横化,三世佛化即是竖化。言弥勒经三世竖化者,过去世佛(按:应为六佛),现在释迦、未来弥勒、明三(世)佛化,故是竖化也。言无量寿观十方横化者。此方秽土释迦化。西方净土无量寿化,明十方佛化故是横化也。然此两种,具有通别。言通者,横化竖化,皆是大乘。大乘具明十方佛化及三世佛化。此二种皆是大乘所明,故是通也。别而为论,大乘具明二化,小乘不辨十方,但明三世佛故,唯有一佛也。”

吉藏法师认为,大乘佛教所说的“三世诸佛”与“三世佛”同义,包括过去、现在、未来三世十方尽虚空界的一切诸佛。

三、三世佛造像的流行

北朝晚期,阿弥陀佛信仰渐盛,一些石窟、造像碑、造像塔中已经流行释迦牟尼、阿弥陀与弥勒的三佛组合造像,石窟中的三佛造像在文献资料中较为少见,目前发现的实物资料如四川成都西安路发现的萧梁石刻造像(编号H1:6)就是三佛并坐于莲茎同根的莲座上;河南浚县发现的北齐武平三年(572)四面造像碑,龛下铭文也分别镌有“弥勒大像”“释迦大像”“阿弥陀大像”的字样,可以窥见横三世佛的造像组合在当时已开始流行。在隋唐,随着净土思想的流传,三世佛造像数量渐多,由过去不确定佛某佛与释迦、弥勒组合的竖三世佛逐渐固定为由阿弥陀佛与释迦、弥勒组合 ,他们就是以净土为特点的三方世界的佛陀。

学者普慧认为,释迦牟尼佛是现实娑婆世界之佛,故只注重解决现实人生的苦难,对人的终极归宿并不关心。而这一终极关怀,则被弥勒兜率净土和弥陀西方净土所关注和拥有。但在川渝地区发现的唐代摩崖造像及石窟中,存在一定数量的三世佛组合造像,这说明在净土信仰盛行的社会环境中,对世尊释迦牟尼的信仰崇拜同样热情不减。盛唐以后,由于净土信仰的盛行,川渝地区由释迦、弥勒与阿弥陀组成的三佛造像并不少见。例如巴中南龛第64龛、丹棱郑山第9龛、苍溪阳岳寺第4龛、成都龙泉驿元堡盛唐佛龛、邛崃天宫寺第51龛、潼南千佛崖(西巖)K65,这些龛窟造像背后常见尖桃形头光与圆形身光组合而成的背光,背光纹饰多为莲瓣纹、火焰纹和太阳纹,这种造型的背光少见于初唐造像,在盛唐及中晚唐时期最为普遍,成为这一时期三世佛造像的显著特征。在尊像造型方面,为倚坐施无畏印(或禅定印)佛像、结跏趺坐施禅定印(或无畏印)佛像。

由上述,在盛唐到中晚唐时期,川渝地区纵三世佛造像在这一时期比较流行。K65题记中清楚表示“敬造三世佛”,说明在晚唐时期的大中七年(853),三世佛造像在民间信仰中仍占有重要地位。

三世佛造像无疑反映的是三世佛信仰,这种信仰的流行具有深刻的历史与社会基础,而在这些众多的因素当中,有两个重要方面值得注意:一是历史动荡带来社会信仰的变化。佛教初入中国,流行度并不广泛。至魏晋南北朝时期,由于战乱频仍,统治阶级在政治上的残酷压迫和经济上的无限度剥削,使得劳苦大众与统治阶级的矛盾激化。佛教中弥勒信仰和弥陀信仰描绘的净土乐园,“极易引发人们对美好生活的追求,从宗教中寻求净土世界以解脱现实的苦难”,佛教提出“一切皆苦”“因果报应”等逃避现实的思想,也恰好符合身陷苦难的劳苦大众心理。由此佛教迎来了入华后第一次发展的黄金阶段,造像也逐渐盛行起来;二是民众对多种信仰庇佑的追求。中晚唐时期,各种佛教净土信仰遍布社会各个阶层,世俗社会中的民众信仰其实非常混乱,只要能佑护自己及家人,民众就虔诚地信仰,而不管他们的级别如何。可见,民众信仰佛教的目的大多带有功利性,特别是对于受教育程度不高的广大社会下层,宗教是他们寄托心灵慰藉最容易的方式,不需要布施和功德,只需向神佛祈愿即可,而信奉一位尊神往往不能满足自身利益需求,同时虔诚敬拜多位尊神成为通往极乐往生最简便的渠道。总而言之,三世佛造像的流行与三佛不同神格组合的变化,其实是社会信仰的变化投射到石窟艺术上的结果。

参考文献:

1.罗文华.三世佛像[J].紫禁城,1993(1):23-25+21.

2.任继愈主编.宗教词典[M].上海:上海辞书出版社,1981.

3.贺世哲.关于敦煌莫高窟的三世佛与三佛造像[J].敦煌研究,1994(2):21.

4.贺世哲.关于十六国北朝时期的三世佛与三佛造像诸问题(二)[J].敦煌研究,1993(1):1-10.

5.北齐魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

6.沙武田,李志军.莫高窟第353窟西夏重修新样三世佛的思想内涵[J].敦煌学辑刊,2020(4):63-76.

7.李慧波.略论中晚唐时期世俗社会中的弥陀净土信仰[J].北京化工大学学报(社会科学版),2009(1):77-80.

8.孙昌盛.略论西夏的净土信仰[J].宁夏大学学报(哲学社会科学版),1999(2):27-30.

作者简介:

符永利,西华师范大学历史文化学院副教授,历史学博士,四川古城堡文化研究中心主任,巴蜀石窟寺研究所所长,主要研究西南地区考古

任斯尔,西华师范大学历史文化学院硕士研究生