可调节式“锥体上滚”实验装置的改进与创新

王 阳 张磊巍

中国科学技术馆(100012)

“锥体上滚”是科技馆经典展品之一,也是中小学校用来验证机械能守恒定律的一种演示性实验仪器[1]。其实验原型早见于威廉·莱伯恩编著的《有益的乐趣》第三卷《机械游戏》,其中详细描述了这种被称为“机械悖论”的装置。收藏于佛罗伦萨博物馆的展品“机械悖论”也一直被奉为科学演示装置中的经典[2]。“锥体上滚”实验演示了一个看似违背物理规律的奇妙现象,仅在重力的作用下双锥体可以沿倾斜导轨向上滚动。人们之所以会被这件实验装置吸引,是因为它所演示的奇妙现象“违背”了物理常识,营造了一种强烈的“认知冲突”,从而激发观众的好奇心。实际上,双锥体的重心位于旋转轴的正中间,由于导轨呈渐开分布,当双锥体看似在向上滚动时,重心实则是下降的,反之亦然。这种现象与物理中的力学定律并不矛盾,相反,它完全符合力学定律。

1 现行实验装置的不足

荣振宇[3]、师玉荣[4]等人通过理论分析研究得出,影响“锥体上滚”的主要因素有3个:导轨平面与水平面夹角、两导轨间夹角、双锥体形状及角度。无论是科技馆的展品还是教育活动用的实验装置,绝大多数都是围绕这3个变量进行衍生和发展的。最为常见的是通过对导轨平面与水平面夹角、两导轨间夹角、双锥体形状及角度进行全部限定,观众可以将双锥体放置在导轨一端以达到完美的演示效果。这种方式是最原始的“锥体上滚”装置设计及体验方式,伽利略博物馆的“机械悖论”藏品和中国科技馆“锥体上滚”展品都是采用这种方式,如图1、图2所示。这种装置能够完美展示的“锥体上滚”现象仅仅是满足条件下的一种状况,青少年只能观看实验现象,很难深入了解“锥体上滚”运动机理,也无法通过动手实践来探究“锥体上滚”的影响因素。

图1 伽利略博物馆的“机械悖论”藏品

图2 中国科技馆“锥体上滚”展项

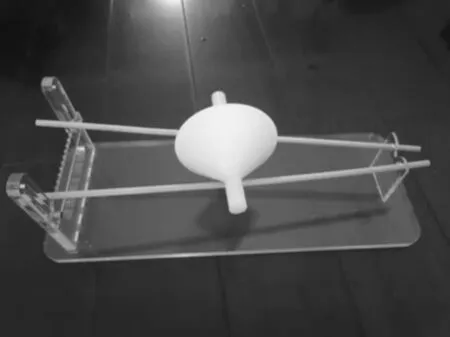

合肥科技馆“锥体上滚”展项对导轨平面与水平面夹角、双锥体形状及角度进行限制,通过机械的方式改变两条导轨之间的夹角让观众探索来观察双锥体的运动状态,如图3所示。合肥科技馆“锥体上滚”展品虽然可以调节两导轨之间角度这一影响因素,在一定程度增加了探究性和趣味性,但是仍没有完全诠释清楚“锥体上滚”运动机理。

图3 合肥科技馆“锥体上滚”展项

浙江大学城市学院张锐波等人设计发明了三维可调式“锥体上滚”设计性实验仪,可以调节导轨平面与水平面夹角、两导轨间夹角参数,如图4所示。实验装置采用了球体机械转动形式来改变两导轨间夹角,但是这种球体结构加工工艺繁琐,加工制作成本也相对较高,并且实验装置可调节参数冗余,调节范围过大,调节操作也比较复杂,不利于青少年的探究实践。虽然该实验仪有所改进,但是这种设计形式存在竖直轴降低高度困难,精度不高,误差偏大等问题。

图4 三维可调式“锥体上滚”设计性实验仪

2 实验装置的改进与创新

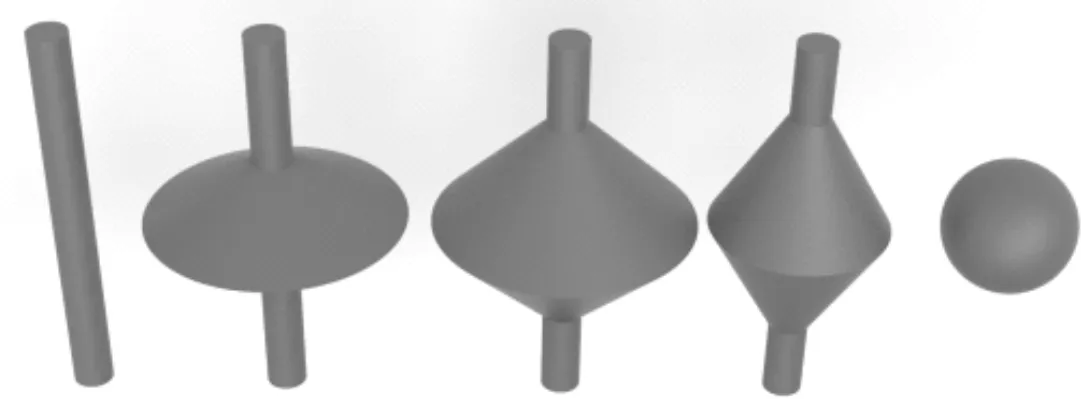

为了帮助青少年探索“锥体上滚”现象本质,可从参数可探究性、调节便捷性、制造和装配等方面对实验装置进行优化,如图5所示。改进后的实验装置不仅设置了最佳演示位置供青少年观察实验现象,激发青少年探索的兴趣,而且青少年可以自主调节实验装置探索“锥体上滚”现象本质。该实验装置主要由支撑架、柱状导轨、不同角度双锥体等组成。后端支撑架采用10 mm厚亚克力板,上面设计有两条滑轨槽,使用者可以根据刻度调节柱状导轨与平面间的角度,调节范围10°~30°。后端支撑架和支撑板通过螺栓固定。螺栓通过后端支撑架滑轨槽和支撑板上的圆孔固定。支撑板上滑轨槽呈波浪状,利于柱状导轨位置固定,共设置10个调节档位。前端支撑架采用3 mm厚亚克力板,可通过激光切割和雕刻加工完成。柱状导轨采用直径5 mm的桦木圆木棒。基座底板和前后支撑架通过榫卯结构垂直连接,安装简便。双锥体设置圆柱体、锥角60°、锥角90°、锥角120°、球体共5个,如图6所示。青少年在操作、观察、体验过程中,能够深入探索影响“锥体上滚”的3个因素,归纳总结出“锥体上滚”运动机理。

图5 可调节式“锥体上滚”实验改进装置

图6 圆柱体、锥角120°、锥角90°、锥角60°、球体

3 实验过程及效果

通过观察“锥体上滚”的奇妙现象,引导青少年思考为何与日常生活中所观察到的物体向下移动的现象相悖,然后分析这种现象的本质以及哪些因素会影响双锥体的运动方向[5]。通过理论分析双锥体运动方向与影响因素有什么数量关系,并通过实验进行验证。在导轨平面与水平面夹角、双锥体形状及角度都相同的情况下,两导轨间夹角越大,越容易向上滚动;夹角越小,越容易向下滚动。在两导轨间夹角、双锥体形状及角度都相同的情况下,两导轨坡度越小,越容易向上滚动;坡度越大,越容易向下滚动。在导轨平面与水平面夹角、两导轨间夹角都相同的情况下,双锥体的形状和锥角大小也会影响其运动方向。利用不同锥角的双锥体实体以及圆柱体、球体进行实验,记录好每一次实验参数,验证数量关系的正确性,最后进行总结撰写完成实验报告[6]。

4 结语

“锥体上滚”现象引发的这种“认知冲突”,为青少年探究科学奥秘提供了源动力,青少年能够很快进入探索科学的状态,通过情景问题设置、物理模型构建、设计探究实验、探究活动实践、评价反思,引导青少年通过“对比—观察—认知”进行体验式学习、探究式学习,促进青少年积极思考和思维发展。