借助数字化实验 赋能化学观念建构

林 萍 张贤金

福建省福州第四十中学(350007) 福建教育学院化学教育研究所(350025)

人类社会进入一个新的高度不确定的时代,应对不确定性成为教育改革发展的重要内容和目标。冯·劳厄说过:“教育所给予人们的,无非是当一切已学过的东西都忘记后所剩下来的东西。”[1]对于化学教育而言,“剩下来的东西”就是根植于学生头脑里的化学观念。《义务教育化学课程标准(2022年版)》明确“化学观念”是化学四大核心素养之一,并指出:化学观念是化学概念、原理和规律的提炼与升华,是认识物质及其变化,以及解决实际问题的基础[2]。

科学技术的进步推动着课堂教学的改革,在“互联网+”的新形势下,数字化实验成为培育学生化学观念的有效手段之一。《义务教育化学课程标准(2022年版)》指出:建议教师利用数字化实验装备改进传统实验,让学生借助可视化的数据认识化学问题的本质,培养学生多视角收集证据解决化学问题的能力[2]。数字化实验由传感器、数据采集器、计算机及配套软件组成,以其便携、自动、实时、直观、定量、准确等优点,与用玻璃仪器和反应现象观察为主的传统化学实验相比,更有利于培育学生素养。笔者从本体论、方法论、认识论及价值论等哲学范畴视角,分析数字化实验在教学中促进学生化学观念建构。

1 揭示本质,促进微粒观的形成

本体论视角下的化学教学,是从描述具体物质及其属性来着眼于化学学科的研究,即研究物质是什么,侧重从直接感知的宏观层面与构成物质的微观方面来分析物质的组成与结构并解决与化学相关的实际问题。本体论视角下的基本观念有微粒观、元素观、能量观等。微粒观的基本内涵有:物质是由分子、原子、离子等基本粒子构成;微粒在不断运动,微粒的能量和运动状态密切相关;微粒之间有间隙存在着相互作用;结构决定性质,构成的微粒及其结合方式决定了物质的多样性等。微粒观的建立能帮助学生理解与解释化学宏观现象,揭示化学反应的实质,认识化学符号的意义。微粒观的形成,是学生开启化学之门的基础。

2 突破迷思,加深变化观的认识

认识论视角下的化学教学,是对物质认识策略及思维模式的观照,着眼于化学学科的研究对象——物质及其转化。物质是在变化中被人类所认识,变化观是认识论视角下的重要观念之一,是指从化学过程、物质守恒、动态平衡等角度对化学物质变化本质的总体看法。变化观的基本思想是物质间的转化遵循“强制弱”的规律,涵盖了化学变化是通过旧键断裂与新键形成的原子重新组合,遵循质量守恒定律;体现了物质是变化的和运动的,变化是有层次的有条件的,人们可以从不同视角对纷繁复杂的化学变化进行分类研究,从而揭示各类变化的特征和规律。科学的变化观对于正确认识物质转化的本质与过程,寻找最佳途径具有现实的指导意义。教学实践中有些实验缺乏有利的证据支撑,致使学生形成认知冲突,聚积疑点难点,逐渐产生迷思。

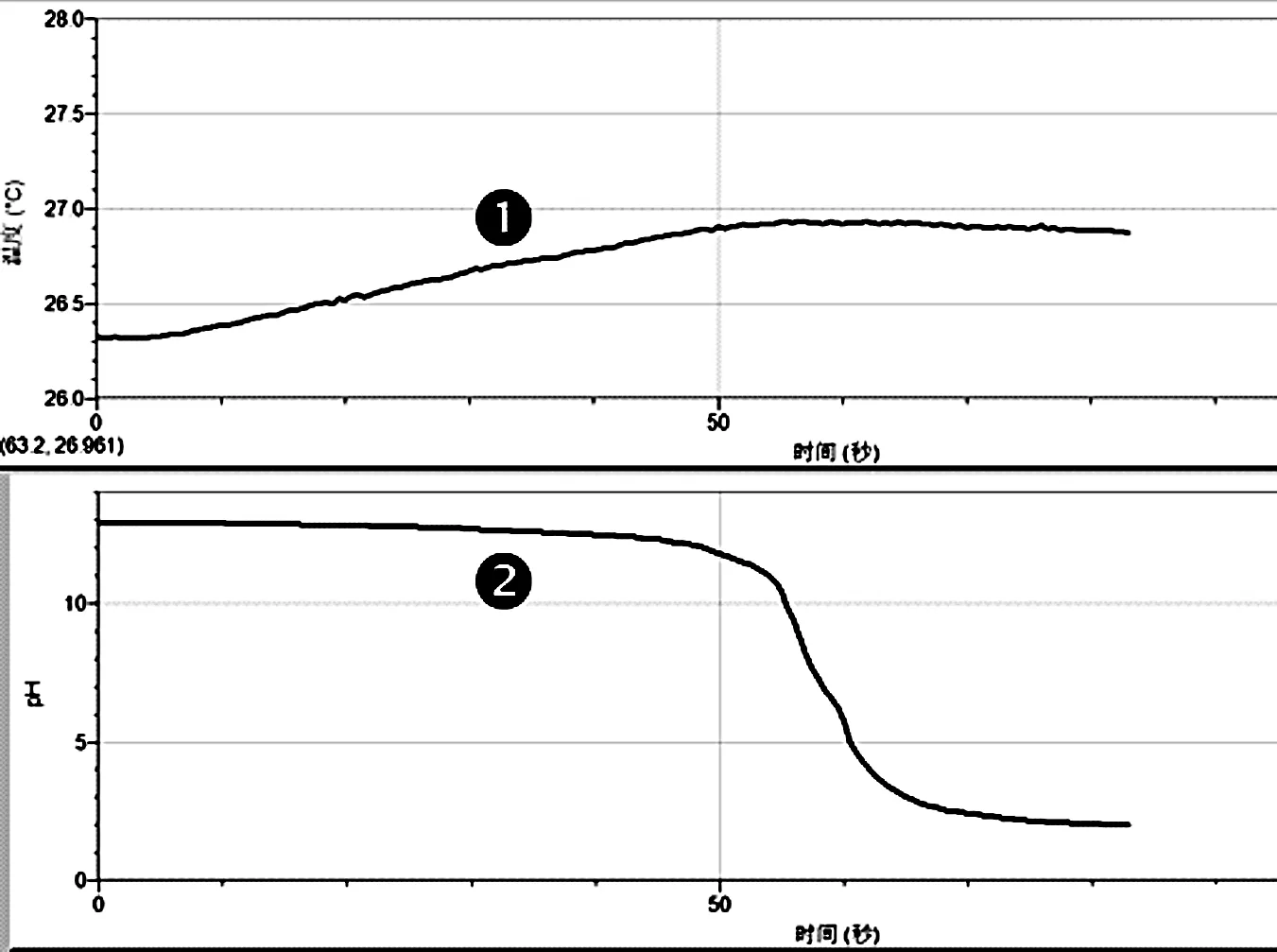

“酸碱中和反应”是初中化学的重难点内容,氢氧化钠溶液和稀盐酸反应无明显现象,多数教师采取分析微观示意图,得出反应本质,缺少说服力。笔者尝试融合pH传感器和温度传感器测溶液混合后的pH及温度变化,屏幕上实时呈现出反应过程的曲线图,如图1所示。直观的曲线体现出数字化实验的优势和魅力,解决了传统实验中恰好完全反应及能量变化不易观察的困惑,推测酸碱反应特点,探究实验现象、实验数据与实验原理之间的关联,形成“宏观-微观-符号-曲线”四重表征的特定思维模式。pH传感器和温度传感器产生的变化曲线从不同维度表征化学变化,多视角可视化的数据信息互相佐证,成为疑难问题辨析的利器,使模糊问题清晰化、复杂问题简约化、定性问题定量化。

图1 氢氧化钠溶液和稀盐酸反应温度、pH变化曲线①溶液温度;②溶液pH值

3 主观感知,发展实验观的理解

方法论视角下的化学教学,是从认识物质总结规律的方法来观照,着眼于化学学科的认识活动与研究方法,即怎么研究物质,用什么样的方式、手段、方法来观察物质及处理实际问题。化学家利用实验、分类、定量等研究方法探索“物质及其转化”,所以方法论视角下的基本观念包含实验观、分类观及定量观等。实践是人类活动的本质,实验观为自然科学的共性,化学实验是人类实践活动的基本形式之一,是学习科学探究培养创新意识的重要方法和主要途径。“以实验为基础”是实验观的基本思想,化学实验对感知物质性质、感悟反应原理、理解抽象概念、培养善于合作、实践创新的科学精神都有着独特的价值。实验过程浸润着的学科思想和科学方法,如思辨性的猜想假设、规范性的操作技能、认真缜密的观察分析、富有逻辑的推理论证,敢于质疑与勇于创新的精神,无不体现着实验功能和学科素养。然而传统的教师演示实验多为照本宣科,侧重于从现象角度理解,认识多停留在定性层面,也时常陷入现象不明显及原理难理解的困境,导致实验没有达到概念感知和知识建构的预期效果。

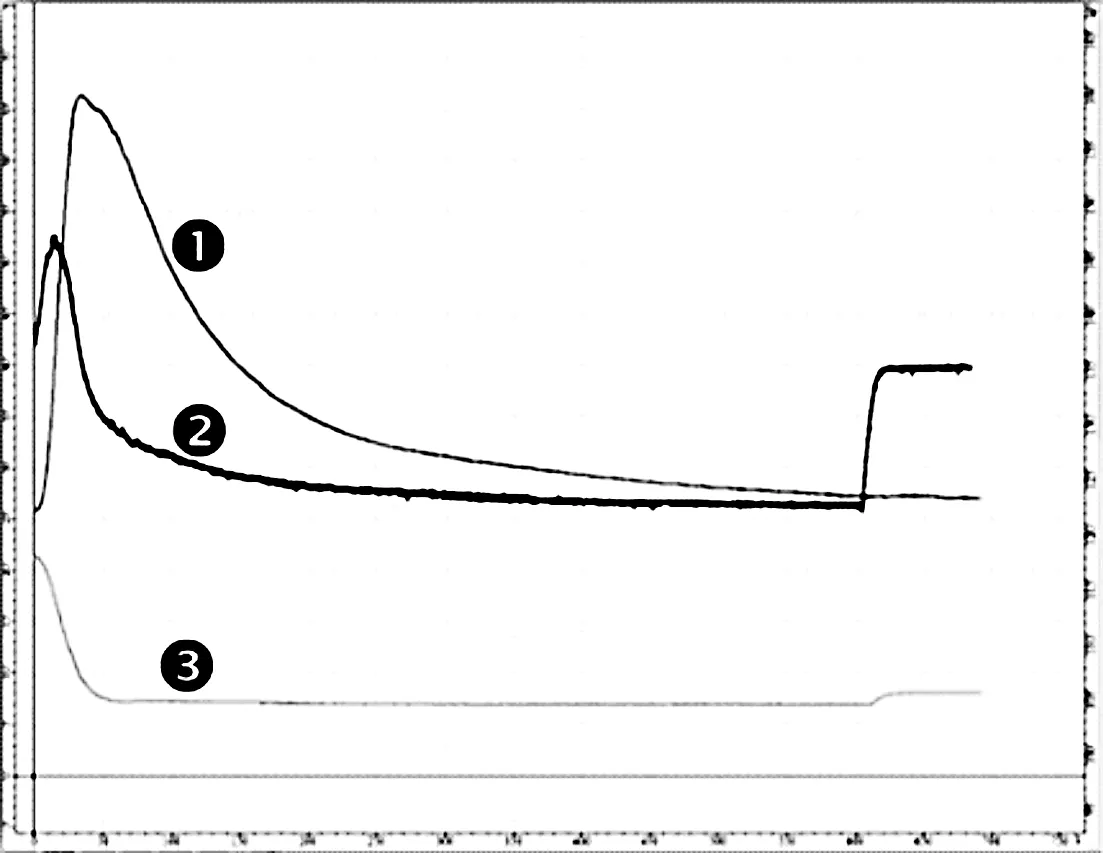

“测定空气里的氧气含量”实验,教材中利用集气瓶外点燃红磷的方法,因氧气看不见,无法体现氧气含量变化的具体情况,且红磷熄灭后氧气是否耗尽无法知晓,集气瓶外引燃红磷再迅速伸入装置也存在误差。教师可以将数字化实验和传统装置有机融合,在装置内接入压强传感器、温度传感器、氧气浓度传感器后,迅速用强光手电筒聚焦集气瓶内的红磷使其引燃。改进的实验把红磷燃烧过程中压强、温度及氧气浓度的变化呈现出来,如图2所示。用数字化搭建桥梁,清晰感知到燃烧时氧气被消耗,将反应中无法被有效观测的现象可视化,化隐为显,方法新颖、操作简便、数据清晰、突破教学难点,从定性到定量,还原反应本质,促进学生理解。引燃方式的改进及手持技术的引入使实验结果更准确更直观,此外红磷熄灭后氧气没有耗尽,含量在6%~7%左右,为后续“燃烧与灭火”埋下伏笔。

图2 红磷燃烧“测空气里氧气含量”实验装置内部温度、压强、氧气浓度变化曲线①温度;②压强;③氧气浓度

4 定量探究,深化价值观的应用

价值论视角下的化学教学,是人们研究化学所彰显出的价值追求的观照,着眼于化学学科的研究目的,即物质所具有的效益意义的一种判断(有什么用)。作为科学、技术与工业基石的化学,对人类探索物质、有效控制和实现转化,促进人类社会进步及可持续发展具有着不可替代的方法指导和思维启迪作用。化学价值观倡导人们逐步树立科学的物质观,认识物质及其转化在满足人民日益增长的生活需要及促进社会文明进步与资源综合利用中的重要价值。当学生体会到知识的个人价值与社会意义时最乐意学习,中学化学课程学习应该让学生充分认识到:对个体而言,化学与每个人的生活生命息息相关,从文化发展角度来看,化学对现代文明的突出贡献不容忽视,就可持续发展来说,绿色化学能为“碳达峰”“碳中和”提供必要的保障。通过学习,学生能运用科学观正确分析和化学有关的社会热点问题并做出合理的判断与选择,增强社会责任感和参与意识,形成简约适度绿色发展的生活方式。

数字化实验符合绿色化学理念,其一般药品用量较少,满足可观测,能显示相关化学量的数字和曲线即可[3]。在日常生活中我们发现当胃酸过多时,医生会开不同的抗酸药,常见的有碳酸氢钠片和铝碳酸镁片?治疗胃酸哪个更佳?可以尝试模拟实验对比两者中和酸能力强弱与生成二氧化碳速率的快慢,定量探究铝碳酸镁片和碳酸氢钠片治疗“胃酸”的效果。在盛有pH=1的稀盐酸的三颈瓶中分别连接pH传感器及二氧化碳传感器,初测模拟“胃内”酸碱度和二氧化碳浓度,分别加入等质量的铝碳酸镁片和碳酸氢钠片,搅拌,观测反应过程中曲线变化,收集证据,分析判断最优的抗酸药为疗效快且副作用小的铝碳酸镁片。以生活情境为载体,借助数字化实验,模拟对比,激趣释疑,运用酸碱盐相关知识解决生活中的问题。

化学观念是学科特征和素养发展的基础,是内隐于课程体系并随着学生知识层次的推进而主动建构的,数字化实验既能为教师的“教”提供量化证据又能为学生的“学”提供认知支持,在改进实验方法、更新化学知识、促进学科理解、提升认知方式、创新教学模式等方面的应用价值日趋重要,依托数字化实验培育学生素养探索的广度和深度也将不断得到拓展。