新型冠状病毒肺炎相关肝损伤研究进展

崔 浩, 梁 静, 向慧玲

1 天津医科大学三中心临床学院, 天津 300170 ; 2 天津市第三中心医院 消化肝病科, 天津 300170

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)大流行已成为全球性威胁,并构成国际关注的突发公共卫生事件。此次大流行由严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)引起,此病毒被确定为一种beta冠状病毒聚类,与SARS-CoV的序列同源性79.6%[1]。COVID-19最初的表现为呼吸系统受累,包括发热、咳嗽、憋气、乏力等,但仍有许多肺外表现的报道。在COVID-19的临床诊治中,可以观察到相当比例的患者发生肝损伤,尤其是重症或危重症患者。本文对COVID-19相关肝损伤的临床特征、可能的机制及治疗管理等方面进行综述,以期为此类患者的临床管理及决策提供依据。

1 COVID-19相关肝损伤流行病学及临床特征

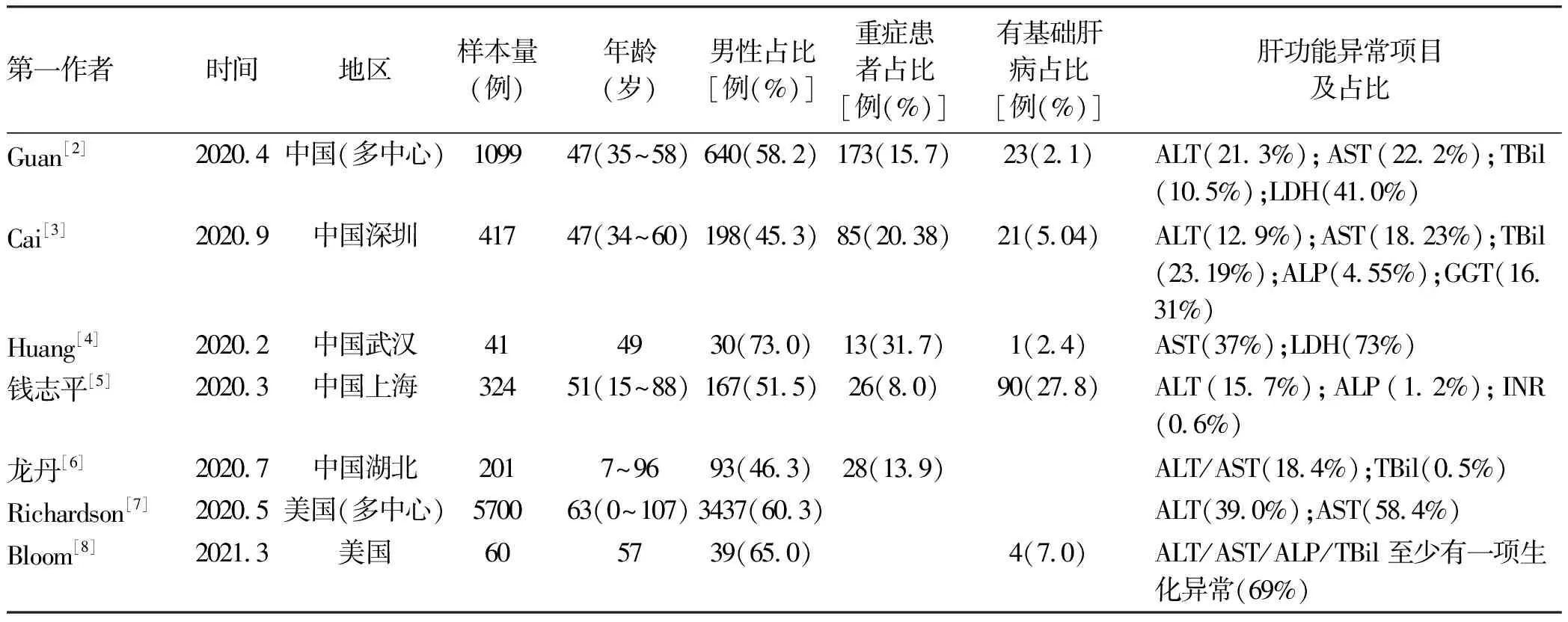

COVID-19相关肝损伤的发生率在不同地区差异较大,为10.5%~69%(表1)。中国最大的队列研究[2]包括1099例COVID-19患者,其中分别有21.3%的患者ALT和 22.2%的AST 升高,10.5%的胆红素异常。Cai 等[3]分析了深圳417例COVID-19患者,发现入院时肝功能检查异常和肝损伤分别为41.0%和5.0%。而住院2周后,肝功能异常和肝损伤患者分别增加到76.3%和21.5%。在国外,迄今为止发表的最大规模的研究(包括5700例COVID-19患者)发现,患者的AST和ALT均普遍升高,比例分别为58.4%和39.0%[7]。虽然COVID-19患者ALP及TBil升高的患者占比较低,但在重症患者中提示胆管细胞损伤的GGT升高的比例可达72%[9]。Bloom等[8]随访了60例COVID-19住院患者,其中有41例(69%)患者在入院时至少有一项肝脏生化异常,而在治疗过程中,54例(93%)患者的转氨酶高于正常值,但ALP和TBil升高则很少见。

COVID-19合并的肝损伤多以ALT、AST升高为表现,而AST异常更常见,GGT及TBil升高则较少见。重症患者肝功能发生异常概率高于非重症患者。虽然在既往没有肝病的情况下,肝衰竭几乎不会发生,但COVID-19中肝脏受累可能与疾病的总体严重程度相关,并作为急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)发展的预后因素[10]。

COVID-19合并的肝损伤常发生于重症患者、男性及有基础肝病的患者中。相较于COVID-19轻型患者,肝损伤更易发生在重型患者中[2,4,6]。男性患者肝损伤发生率高于女性患者(P<0.05)[11]。对深圳市417例COVID-19患者进行分析,发现肝功能异常的患者有以下特点:年龄较大,以咳嗽为首发症状的比例较高,BMI较高,男性比例较高,未接触过SARS-CoV-2,有基础肝病[3]。一项美国多中心研究[12]表明,在COVID-19患者中,有基础肝病者AST异常的比例是无肝病者的3倍,同时,其他指标如GGT升高在有基础肝病的患者中更为常见,提示有基础肝病(慢性乙型肝炎、酒精性肝病或非酒精性脂肪性肝病)的患者比无基础肝病的患者更有可能出现肝功能异常。在COVID-19合并肝硬化患者中,出现AST、ALT及GGT升高的比例分别为38.1%、23.8%和23.8%[13]。

表1 各地区COVID-19相关肝损伤患者主要临床特征Table 1 Main clinical characteristics of patients with COVID-19 related liver injury in various regions

2 COVID-19相关肝损伤的病理生理机制

COVID-19虽然是一种全身感染性炎症疾病,但容易累及肝脏、胃肠道等呼吸道以外的脏器。明确肝损伤的可能机制对于支持临床决策和优化COVID-19治疗结果至关重要。但目前对于SARS-CoV-2所致的分子层面的病理生理机制和临床表现间的联系却仍未完全明确。现将可能的机制概括如下。

2.1 病毒的直接作用

目前已确定ACE2为新型冠状病毒(SARS-Cov-2)的主要作用受体[1]。尽管新冠病毒主要影响呼吸系统,但越来越多的证据表明病毒感染可影响多个器官[2,10]。主要的病毒结合受体ACE2广泛分布于全身各个脏器,包括肠道、心脏、肾脏、胰腺、肝脏、肌肉和神经系统,或能解释新冠病毒感染为何可引起多个器官受累[14]。新冠病毒感染肝实质细胞、胆管细胞、Kupffer细胞及星状细胞产生直接或间接的炎症损伤。

2.1.1 肝实质细胞 有研究[15-17]发现,COVID-19患者肝标本血管内和门静脉内皮细胞内乃至在肝细胞的胞浆中存在SARS-CoV-2病毒颗粒。鉴于此,SARS-CoV-2的肝脏趋向性和直接的细胞病变效应被认为是COVID-19相关肝损伤的潜在机制。SARS-CoV-2进入细胞是由病毒的S蛋白介导的,该蛋白特异性与宿主ACE2和宿主跨膜丝氨酸蛋白酶2(the host transmembrane serine protease 2,TMPRSS2)受体相互作用,使病毒通过内吞作用进入胞内体,在此将病毒基因释放出来[17]。

目前对于SARS-CoV-2能否直接感染肝细胞的研究仍有争议,所取得的研究成果大都局限于肝细胞株层面的研究[18-19]。Yang等[19]利用原代成人肝细胞和人多能干细胞(hPSC)分化来的肝细胞形成的类器官证明了SARS-CoV-2嗜肝细胞性;同时基因表达分析显示,SARS - COV -2感染的原代肝细胞过度表达促炎性细胞因子,并下调关键代谢过程,表现为抑制CYP7A1、CYP2A6、CYP1A2和CYP2D6的表达。

2.1.2 胆管细胞 目前,通过单细胞测序的方法已经证明人肝导管类器官存在ACE2及TMPRSS2的基因表达[20]。用SARS-CoV-2感染胆管细胞及成人胆管细胞类器官24 h后,SARS-CoV-2基因组RNA数量显著增加[19]。这些观察结果表明,人肝导管类器官可能在体外易感SARS-CoV-2,提示病毒在体内也可能在胆管上皮内复制。由于胆汁主要由肝细胞和胆管细胞产生,胆汁液与胆管细胞胞膜持续直接接触,在胆汁中发现SARS-CoV-2病毒RNA或蛋白可能是SARS-CoV-2胆管细胞感染的间接证据[21]。胆管细胞的紧密连接作为一保护屏障,可使肝实质细胞免受毒性胆汁成分的侵害,而在体外实验中,SARS-CoV-2感染使胆管细胞紧密连接蛋白claudin 1 mRNA表达降低,削弱胆管细胞的屏障作用,致使潜在毒性的胆汁渗漏到肝导管周间隙和邻近的肝实质,从而导致肝损伤[20]。

2.1.3 Kupffer细胞 单细胞测序分析显示,肝脏Kupffer细胞并不表达ACE2[22]。但当肝损伤和/或Kupffer细胞衰竭时,单核来源的巨噬细胞(monocyte-derived macrophages,MoM)可以入侵肝脏并有效地补充肝脏中的巨噬细胞[23],被感染的MoM可以作为病原体的载体,使被入侵器官中表达ACE2的细胞感染[24]。COVID-19所致的全身炎症反应也可能导致肝脏Kupffer细胞激活[16,25]。因此,尽管Kupffer细胞不表达ACE2,单核细胞可能通过炎症刺激补充到肝脏,从而在SARS-CoV-2介导的肝损伤中发挥关键作用。

2.1.4 肝星状细胞 慢性肝病被视作COVID-19预后不良的独立危险因素[21],且肝硬化程度作为SARS-CoV-2感染患者死亡率的预测因子[26]。活化的肝星状细胞可引起慢性肝病及肝纤维化,然而,静止状态、纤维化或激活的肝星状细胞中均未检测到ACE2的表达[27]。由此推测,肝星状细胞并非SARS-CoV-2的宿主,而COVID-19相关的肝细胞和胆管细胞直接或间接损伤产生的促炎环境可能促使肝星状细胞的激活进而导致肝纤维化。

2.2 全身炎症反应及细胞因子风暴的产生 与许多其他感染一样,SARS- CoV-2与全身炎症有关,可通过细胞因子释放促进肝脏生化物质的升高[28]。COVID-19患者实验室检查主要表现为淋巴细胞减少,感染相关标志物如降钙素原(PCT)、血沉(ESR)、C反应蛋白(CRP)和炎症因子如TNFα、白细胞介素-2受体(IL-2R)、IL-6升高。重症患者上述生化指标明显升高,可导致炎症反应加重,细胞因子风暴的产生[29]。IL-6在COVID-19疾病期间增加,随着患者康复而下降,并与病程的严重程度相关[30-31]。同时, SARS - COV -2所致细胞因子风暴可引起胆汁淤积。在COVID-19患者尸检评估中发现,胆汁淤积的特征如胆管增生、门静脉炎症浸润,以及在某些情况下的微胆管及小胆管的胆栓形成[25]。此外,重症患者由于严重创伤、烧伤、严重呼吸衰竭或因血流动力学不稳定可能会导致继发性硬化性胆管炎(secondary sclerosing cholangitis of critical ill patients,SSC-CIP),而重症COVID-19患者肝脏灌注不良、缺氧以及反复出现的炎症刺激是SSC-CIP胆道上皮破坏的主要触发因素[32]。因此,对于重症COVID-19幸存者,如经历使用 ECMO和较长ICU住院时间,应进行长期的随访,以早期发现及诊断SSC-CIP。

2.3 缺氧性肝损伤 COVID-19患者因病毒感染导致肺泡气体交换障碍,氧分压降低,可出现急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)。COVID-19相关的ARDS仍然是最常见的并发症,在血流动力学不稳定的情况下,需要进行包括有创通气、高水平呼气末正压(PEEP)和血管收缩治疗在内的重症治疗及护理[33]。出现ARDS时,低氧血症和高碳酸血症引起高肺血管阻力从而导致右心室功能障碍[34]。此外,COVID-19导致高凝状态,肺部血栓并发症发生率显著增加,加重急性右心衰,进而导致肝脏充血[35]。但在大部分SARS-CoV-2相关肝损伤的病例中,肝损伤的程度均较轻,说明肝脏的供氧是可以代偿的[36]。

2.5 SARS-CoV-2通过肝肠轴引起肝损害 回肠和结肠内细胞可表达ACE2和TMPRSS2,二者作为SARS-CoV-2结合的受体,使病毒进入肠道细胞,引起胃肠道的感染[40]。COVID-19肠道感染可能破坏肠道上皮和血管屏障,最终导致病毒通过门静脉肝转移。因此,肝感染可能始于肝细胞,肝细胞表达所需的受体结合蛋白,并与门静脉循环直接接触。同时有个案报道,在COVID-19患者胆汁中检测出SARS-CoV-2病毒粒子,推测病毒可能通过胆汁的分泌,结合胆管的ACE2,造成胆道损害[21]。再者,因为肝肠循环的存在,SARS-CoV-2可能通过胆汁到达肠道进而引发再次感染[41]。但目前COVID-19胃肠道感染患者的胆道功能是否正常以及病毒附着和进入胆管细胞及肠细胞是否需要胆汁酸仍不清楚,需要进一步的研究。

2.6 继发细菌或真菌感染导致肝损害 COVID-19 患者有合并感染细菌及真菌的风险,可发生败血症、呼吸道感染、泌尿生殖道感染。广州地区125例 COVID-19 患者中有12例标本细菌培养阳性,7例出现真菌培养阳性[42]。合并细菌感染中最常见的为肺炎支原体、铜绿假单胞菌和流感嗜血杆菌,而合并真菌感染中最常见的为白色念珠菌及曲霉菌[43]。细菌或真菌感染本身及所用抗生素或抗真菌药物均可能引起肝损害,在COVID-19严重感染的患者中,合并细菌和真菌感染的比例更高,他们也更有可能出现并发症和死亡[44]。

3 COVID-19 相关肝损伤的治疗及管理

有研究[4]表明,COVID-19患者应定期监测肝脏生化指标。到目前为止,仍然缺乏关于治疗COVID-19肝损伤患者的药物安全性的数据。COVID-19患者轻度肝脏生化异常通常是短暂的,无需特殊治疗即可恢复。然而,对于急性严重肝损伤患者,应充分考虑损伤的可能原因,包括既往肝病史、肝毒素暴露、缺氧和循环状况,同时还应密切监测肝脏生化指标,防止急性肝衰竭的发生。缺氧型肝损伤患者应加强呼吸和循环支持[45]。对于疑似药物性肝损伤的患者,应考虑停用或减少疑似药物的使用,对于有基础肝病的患者,应适当给予保肝药物[46]。

美国肝病学会专家小组的共识意见[47]中指出对于乙型肝炎及丙型肝炎患者,如果患者正在服用抗病毒治疗药物,则应该继续进行抗病毒治疗,但对于丙型肝炎患者,如果抗HCV治疗还未启动,则建议推迟。对于肝移植患者,因需要特殊的临床管理,大多数机构建议除危重患者外,肝移植患者应延迟手术[48]。虽然研究表明减少免疫抑制剂的使用并不会增加死亡的风险,但免疫抑制剂的应用仍应加以权衡[49]。对于严重的COVID-19幸存者,如经历了ECMO、呼吸机支持或长期的ICU住院治疗,需对肝脏进行长期关注,以期早期发现及诊断肝纤维化及SSC-CIP[32]。

4 仍需探索的问题及展望

无论有无慢性肝病基础,以肝酶升高为表现的肝损伤在 COVID-19 患者中均较常见。在COVID-19患者中,不同研究提示的肝细胞损伤、胆管细胞损伤的不同表现[35]及肝功能异常对于患者病程及预后的影响仍需进一步研究。

在没有肝病的COVID-19患者中,肝损伤大多是轻微的。然而,鉴于肝脏在药物代谢、凝血、白蛋白合成及急性期反应产物产生中的重要作用,肝功能异常可能会影响COVID-19的全身疾病的病理过程。因此仍需要长期随访研究,以探索SARS-CoV-2感染的潜在长期后遗症,如肝纤维化等。

在未来,许多关键的问题,如哪些特定的肝细胞被SARS-CoV-2感染?哪些分子过程因感染而失调?在肝功能障碍中,直接细胞作用、细胞因子风暴、药物性肝损伤或缺氧的真正作用是什么? 有慢性肝病基础的COVID-19患者该如何进行个体化的管理及治疗?仍需要更多的研究来探索。

利益冲突声明:所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明:崔浩负责拟定写作思路,查阅文献,撰写论文;向慧玲提出指导性意见并参与支持性工作;梁静负责修改及指导撰写文章并最后定稿。