中国数字农业发展水平研究

卢方元 王肃坤

(1.郑州大学 商学院,河南 郑州 450001;2.郑州大学 国际学院,河南 郑州 450052)

一、引言

“数字农业”(Digital Agriculture)一词最早出现于20世纪60年代,起源于计算机在欧美部分发达国家农业生产方面的大规模应用[1]。随着大数据、云计算、物联网等技术的发展,数字农业受到世界各国的广泛关注。中国作为农业大国,高度重视数字农业的发展。2018年,国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022)》,将数字农业作为乡村振兴的重要组成部分,强调要“大力发展数字农业,鼓励对农业生产进行数字化改造”。数字化、信息化作为新时代农业的关键要素,成为提升农业生产能力、保障国家粮食安全的重要基础。2020年,中国农产品全系统线上交易额超过240亿元,产生了农村电子商务、智慧旅游、电商扶贫等乡村数字经济新业态。由此可见,数字农业在中国方兴未艾,继传统农业、机械化农业之后,成为推动中国农业现代化发展的重要动力。

数字农业受到学术界的广泛关注,主要研究领域为以下三个方面:

一是对数字农业定义及内涵的研究。1998年,时任美国副总统Al Gore将“数字农业”定义为“数字地球与智能农机技术相结合产生的农业生产和管理技术”[2],掀起了数字农业研究与实践的潮流。国外数字农业起步较早、发展较深入,研究内容多为具体技术在农业方面的应用,如Kamble和Gunasekaran等(2020)[3]认为数字农业是多种技术应用集合于农业的一种农业形式。在国内,早期的研究者通常把数字农业等同于精细农业或信息农业,孙敬水(2002)[4]认同其定义为“数字地球与智能农机技术相结合产生的农业生产和管理技术”。随着科技发展,农业经济产生了多样化的形态,数字农业的定义与内涵常与精准农业、智慧农业等相似概念相联系。赵春江和杨信廷等(2018)[5]将数字农业与精准农业并列,作为农业信息技术的两个发展方向。阮俊虎和刘天军等(2020)[6]认为数字农业涵盖农业生产、运营、管理整个流程的数字化。目前,国内对数字农业暂时没有统一定义。

二是对数字农业作用效果的研究。Browson和Knezevic(2016)[7]以及 Kamilaris 和 Prenafeta-Boldú(2018)[8]都认为农业正在经历数字革命,其对农业产量、农业生产关系具有较大作用。国内关于数字农业作用的研究大部分集中在理论分析层面,大多采用联合国《2019年数字经济报告》的观点,认为数字农业作为数字经济的一部分,能够促进社会发展。部分文献对数字农业效能进行了实证分析。罗浚文和李荣福等(2020)[9]通过采用随机前沿分析方法,测算农业数字化改造的效益变化,发现农业数字要素对于增加农业经济效益具有显著的正效应。胡世霞和沈祥成等(2019)[10]采用主成分回归分析模型,对湖北省数据进行定量分析,证实了精准农业技术对农业经济发展的正向作用。

三是有关数字农业实践模式及现存问题的研究。国外在此方面的研究较为细致,从技术层面讨论了新技术在农业中的应用。Lelong和Burger等(2008)[11]对如何将轻型无人机应用于农作物遥感监测进行了研究。Kamilaris和 Prenafeta-Boldú(2018)[8]认为深度学习对于提升农作物产量、高精度测绘等方面具有重要作用。在国内,侯秀芳和王栋(2017)[12]认为发展数字农业应当注重加强顶层设计和人才队伍建设。汪旭晖和赵博等(2020)[13]基于网易未央猪的案例,总结出以“产品”为核心,高效生态的数字生产模式和以“消费者”为中心,全产业链延伸的数字经营模式,认为其应用具有较高的门槛。对数字农业现存问题研究方面,在对现代化农业的认知上,过度依赖机械化、轻视数字化的现象仍然明显(刘海启,2019)[14]。此外,数字农业的发展势必加剧信息鸿沟的扩大甚至再生(陈潭,2020)[15]。

综上所述,我国学者对数字农业还没有形成相对统一的定义,对数字农业的研究还不够深入,对我国数字农业发展水平现状还缺乏系统评价。基于此,本文以中国数字农业发展程度作为评价对象,构建综合评价指标体系,综合使用熵权法、线性加权法和几何加权法,从空间和时间两个方面对全国及31个省区市的数字农业发展水平进行综合评价分析,并探究东、中、西三大地区数字农业发展水平的差异及原因。

二、数字农业发展水平指标体系及数据来源

(一)数字农业的内涵及指标体系构建

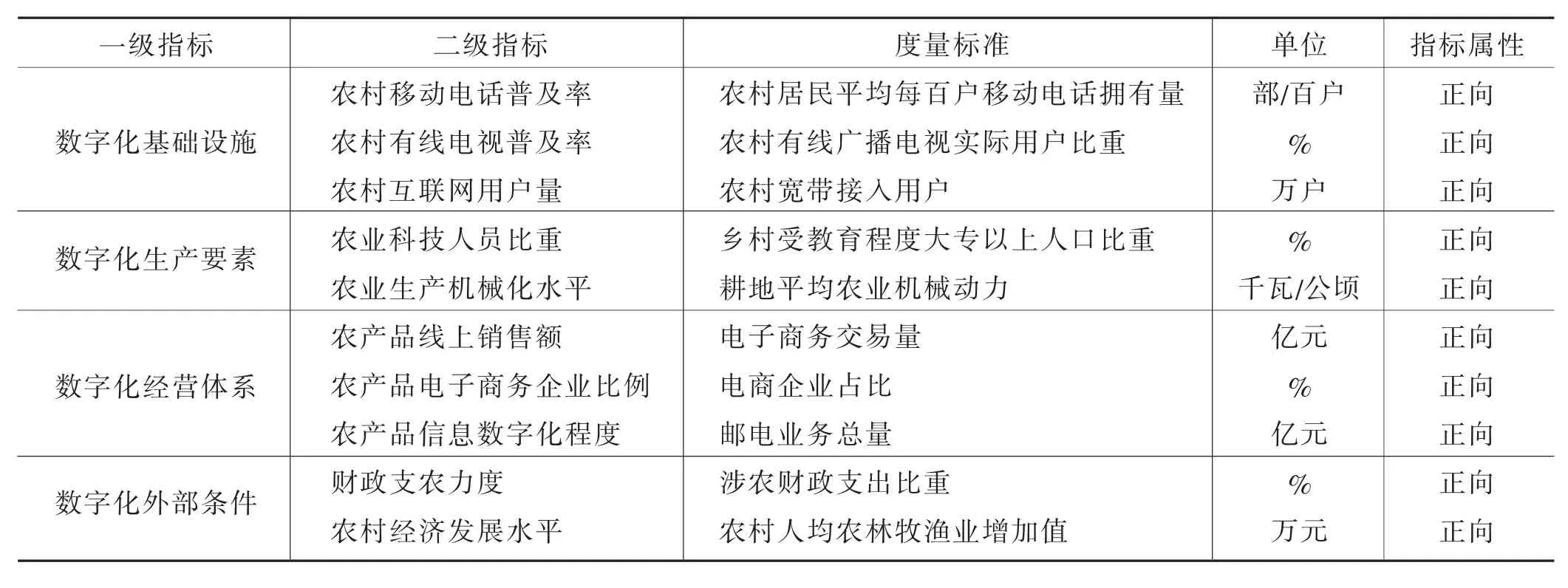

当前数字农业还没有公认、统一的定义,因此也没有普遍认可的评价指标体系。本文按照客观性、系统性、代表性、可得性、可比性等原则,参考前述文献,分别从数字化基础设施、数字化生产要素、数字化经营体系和数字化外部条件四个方面选取指标,构建数字农业综合评价指标体系,如表1所示。

表1 数字农业发展水平综合评价指标体系

1.数字化基础设施:指各省区市已有的硬件基础,是建设数字农业的基础条件。本文选取农村移动电话普及率、农村有线电视普及率和农村互联网用户量作为二级指标。

2.数字化生产要素:指当前农业生产要素的数字化程度,反映农业生产环节的数字化现状及潜力。本文选取农业科技人员比重和农业生产机械化水平两个指标进行衡量。

3.数字化经营体系:指数字农业已经或可能催生的新业态,反映农产品信息在商品流通领域的数字化程度。本文选取农产品线上销售额、农产品电子商务企业比例和农产品信息数字化程度三个指标进行衡量。

4.数字化外部条件:指支撑农业进行数字化改造的宏观支持,反映数字农业发展的可能性和持续性。本文选取财政支农力度和农村经济发展水平两个指标反映数字化外部条件。

(二)数据来源

考虑指标数据的可得性,本文选取2013—2019年的数据,主要来源于《中国统计年鉴》《中国人口年鉴》《中国农业统计年鉴》以及国泰安数据库。

三、全国及各省区市数字农业发展水平综合指数

(一)指标权重的确定

根据全国及31个省区市(不包括港澳台,下同)2013—2019年的指标数据,使用面板数据熵权法求解指标权重。设α代表年份,i代表省区市编号,j代表指标编号,m、k、n 分别代表年份数、省区市数、指标数,xαij代表第α年第i个省区市第j项指标的指标值。求指标权重的步骤如下:

4.计算各项指标的冗余度:Dj=1-Ej;

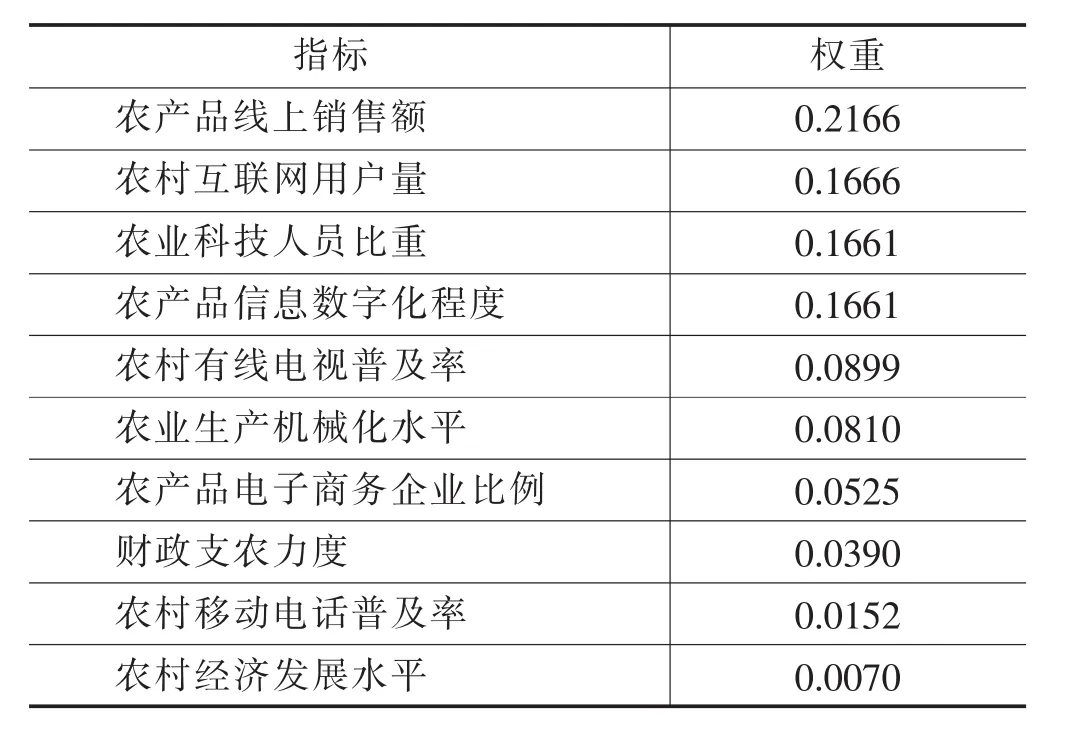

表2 各项指标权重

从表2可知,衡量数字农业发展水平最重要的方面是农产品信息的数字化,其次是农村互联网使用状况和农业科技人员比重,而既有的农村经济发展水平对数字农业影响不大,说明农业基础欠佳的地区也可以进行数字农业建设。

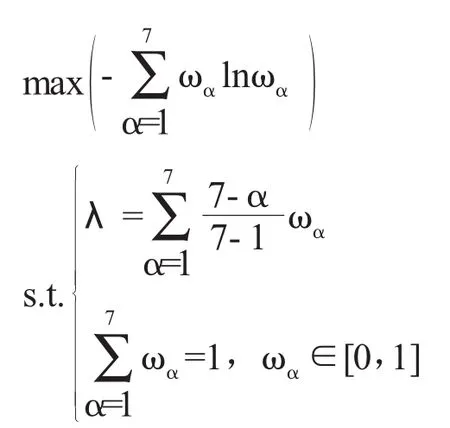

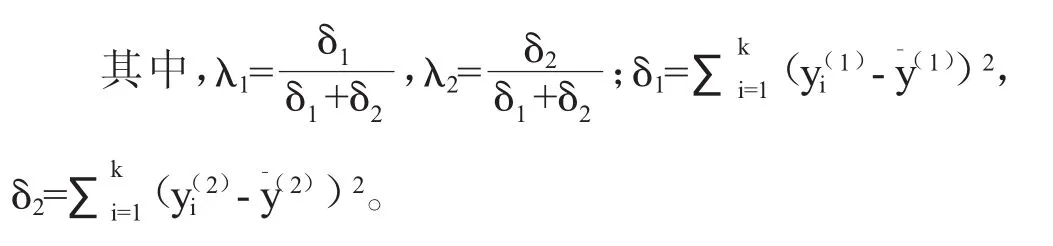

(二)时间权重的确定

为确定时间权重向量 ωα=(ω1,ω2,…,ω7)T,求解以下非线性规划问题:

其中,λ为“时间度”,反映对不同时期的重视程度。0<λ<1,越接近 1,越注重远期;越接近 0,越注重近期。本文取λ=0.3(较重视近期数据),计算出时间权重,结果如表3所示。

表3 2013—2019年时间权重

(三)综合指数的确定

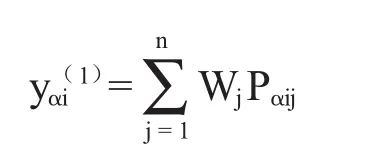

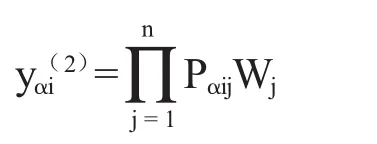

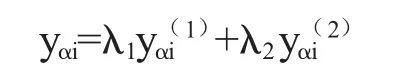

为了使综合指数既能体现各指标之间的功能性,又能体现各指标之间的均衡性,本文首先对指标数据分别进行线性加权综合、几何加权综合,然后进行组合加权综合[16]。具体如下:

1.线性加权综合:

2.几何加权综合:

3.组合加权综合:

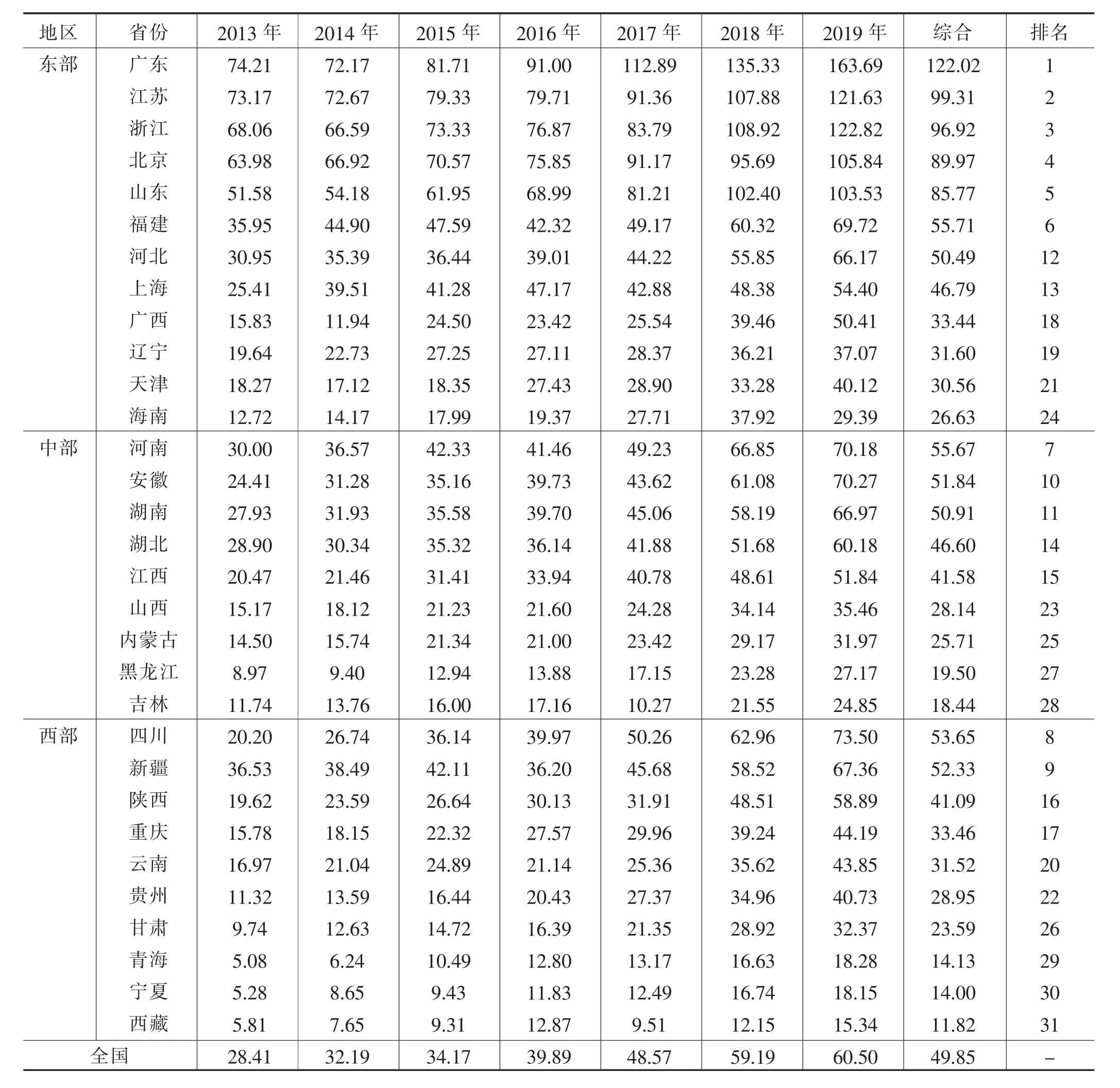

通过计算,得到全国及31个省区市数字农业发展水平2013—2019年每年的综合指数值;结合时间权重,采用组合加权综合计算,得到7年期的综合指数值并以此进行排名,结果如表4所示。

表4 2013—2019年全国及31个省区市数字农业发展水平综合指数

四、我国数字农业发展水平聚类分析

(一)全国及三大地区数字农业发展水平的差异及原因

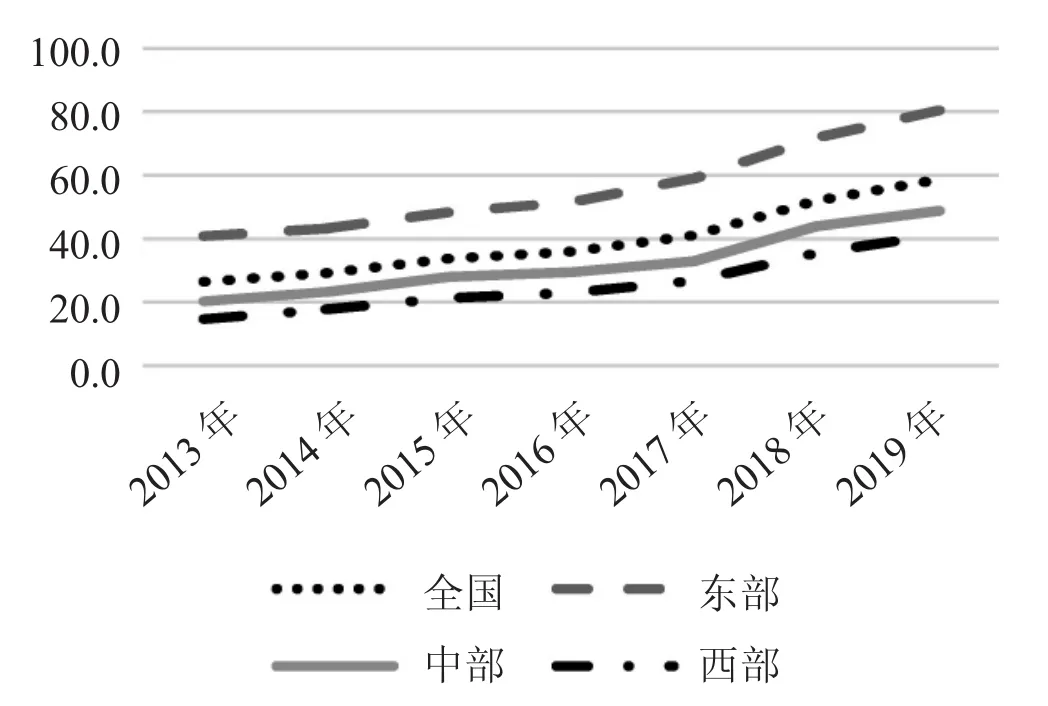

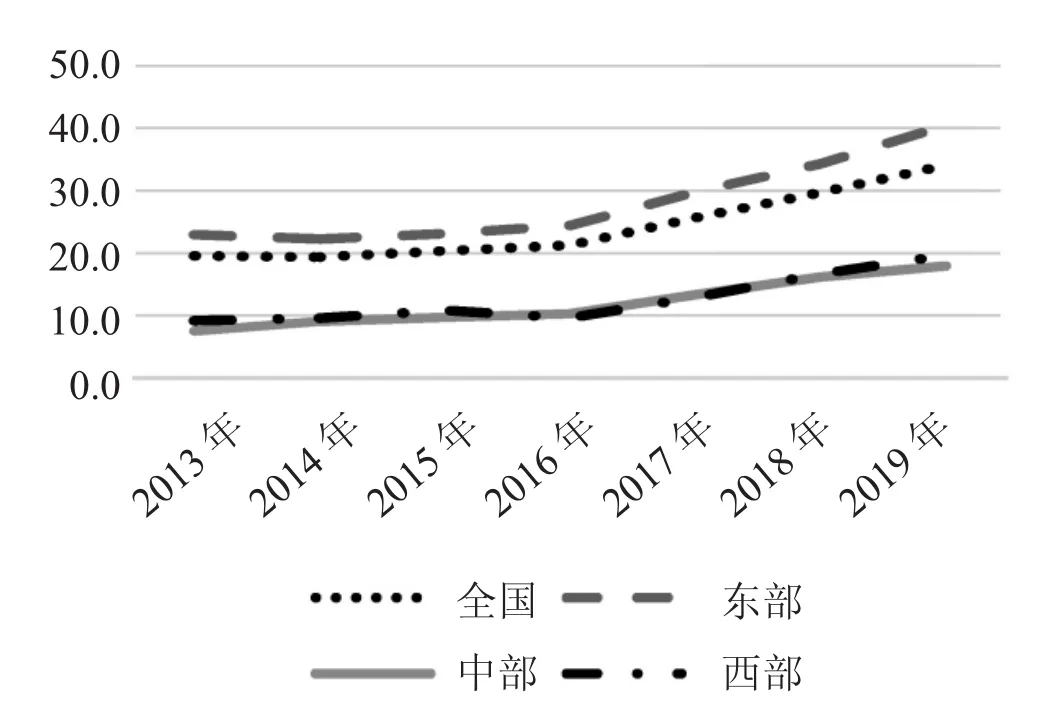

为探究我国数字农业发展的时间演化特征,本文按照全国和东、中、西三大地区,以计算出的全国及31个省区市的数字农业发展水平综合指数为基础,按照全国及三大地区2013—2019年数字农业发展水平综合指数的平均值和标准差,绘制其演变趋势折线图,如图1、图2所示。

图1 数字农业发展水平的平均值

图2 数字农业发展水平的标准差

由图1可知,从数字农业的平均发展水平看,全国及三大地区的数字农业发展水平平均值整体上呈现上升趋势。其中,东部地区的农业数字化程度平均值远高于全国平均水平,中部地区略高于西部地区,但两者均低于全国水平。这一差异主要由经济基础、数字化基础、电商业务量、农村劳动力质量等差异造成的。从发展速度看,中西部在2016—2019年期间发展较快,高于全国及东部地区,但整体上全国和三大地区的发展趋势差异不大。

由图2可知,从数字农业发展水平的标准差看,全国及中部、东部地区的数字农业发展水平标准差呈持续上升趋势。其中,东部地区略高于全国水平,但差异逐渐扩大,说明东部地区在发展水平较高的同时,不同地区之间的差异逐渐扩大,发展的均衡性有欠缺。中部地区远低于全国水平,说明中部地区之间数字农业发展的差异较小。西部地区较为特殊,数字农业发展水平的标准差整体上远低于全国及东部地区水平,2013年略高于中部地区,在2014年至2016年逐年下降,到2016年基本与中部地区持平,但从2016年到2019年不降反升。

以上分析表明,我国数字农业的发展水平稳步提高,但三大地区之间,以及各地区内部,尤其是东部地区内部省市之间的差距逐渐扩大,说明我国数字农业发展有失均衡。参考指标体系看,这主要是因为数字农业的发展高度依赖于数字化基础、农业劳动力水平和农产品的数字化经营等,而这些都与各省区市既有的经济发展水平相关。因此,我国数字农业发展的不均衡除了数字农业内部环节的差异,可能也与我国经济发展的空间不均衡有一定关系。

(二)各省区市数字农业发展水平的差异及原因

由全国及31个省区市数字农业发展水平指数(见表4)可知,广东在全国排名第一,且遥遥领先于排名第二的江苏,主要是因为其农业生产和社会经济均非常发达,拥有高质量的农业劳动力与完善的数字化基础设施,因此具有较好的农业数字化基础;此外广东地处我国东南沿海,有着得天独厚的贸易优势,这对于发展数字农业经营体系、推进农产品信息数字化具有促进作用。而排名第二、第三的江苏省、浙江省也地处东部沿海,排名最后三位的青海、宁夏、西藏则均处于西部不发达地区,比较而言,除了因其农业基础较差导致各项指标不容乐观,也表明经济发展水平对于发展数字农业具有一定影响。

在排名前九的省区市中,仅有河南、四川和新疆不属于东部地区,而分别属于中部和西部,其数字农业发展对于其他中西部省区市具有借鉴意义。首先,这3个省区都有较好的农业资源禀赋,在农业基础、农业机械化水平等方面具有一定优势。河南是农业大省,具有较强的农业生产基础,在推行数字农业时阻力较小;新疆耕地面积大、农业集约化程度高,其棉花、番茄等农产品及加工产业较为发达,且受益于新疆生产建设兵团的供给侧结构性改革以及高质量农业劳动力的供给,新疆的农业科技人员比重较高[17],对数字农业的发展具有重要推动作用;四川地处盆地,优质耕地面积广阔,且气候适宜,适于农业发展。其次,政策扶持的作用比较明显。新疆和河南的财政支农力度较高,较好地弥补了其数字化基础薄弱等缺点,使数字农业快速发展。从这一点看,对于数字农业发展尚处于初步阶段的中西部省区市而言,其数字化基础、数字化经营体系等的建设需要财政支持作为初始推动力量,以使农业数字化从政府倡导转变为农业生产经营等各环节的内生需求,从而使数字农业持续发展。最后,从评价指标之外的因素看,河南与四川均处于交通枢纽地位,有利于农产品电子商务等数字化业态的发展。

从全国及31个省区市的数字农业发展水平指数看,海南省的数字农业发展水平在2019年明显下滑,低于2017年水平,是全国及31个省区市中的唯一特例,同时也是综合排名最靠后的东部省市。从指标体系看,主要是因为2019年海南的农业科技人员比重、农产品电子商务企业比例和农村有线电视普及率大幅降低,可能与海南城镇化率提高、农业人口减少以及高技术人才流向自由贸易港建设等有关[18]。

(三)各地区数字农业发展水平演化趋势及分类

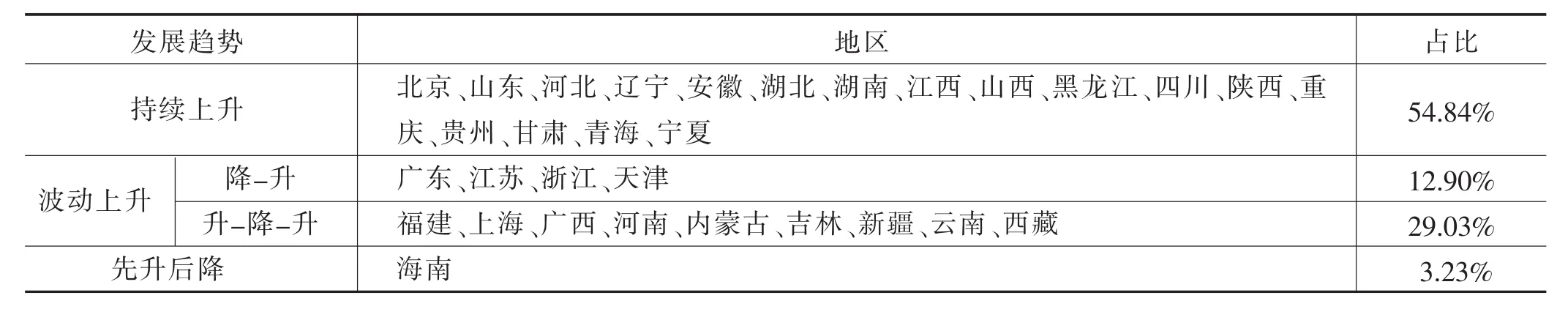

为探究各地区数字农业发展水平的演化趋势,本文以数字农业发展水平指数为基础,按照持续上升、波动上升、先升后降三种发展趋势,对31个省区市进行分类。其中,波动上升分为“降-升”和“升-降-升”两类,结果如表5所示。

表5 各省区市数字农业发展水平演化趋势分类

分类结果表明,从整体看,全国31个省区市中,有96.77%的处于上升态势,其中持续上升和波动上升的占比分别为54.84%和41.93%,表明我国数字农业发展呈现持续向好、稳中向好的趋势;波动上升地区中,有9个地区的数字农业发展水平综合指标值呈现出先上升、后下降、再上升的态势,体现出数字农业发展具有一定的反复性。从空间看,呈持续上升态势的地区涵盖东部、中部、西部三大地区,表明在发展趋势方面,我国数字农业发展具有较好的整体性。在先升后降这一类别中仅有海南一个地区,具有一定的特殊性。

五、结论与建议

本文首先构建了数字农业发展水平指标体系,以2013—2019年全国及31个省区市各项指标的面板数据,采用熵权法和线性与几何加权组合集结模式,计算了数字农业发展水平指数。其次按照全国及三大地区2013—2019年数字农业发展水平指数的平均值和标准差,绘制出演变趋势折线图,分析了数字农业发展的时间及空间特征。然后以数字农业发展水平指数为基础,对各地区数字农业发展水平演化趋势进行分类分析。最后综合以上结果,分析了数字农业发展水平异常地区及影响因素。主要结论如下:

第一,从时间和空间特征看,全国及三大地区的数字农业发展水平平均值呈现稳定的爬升状态,标准差除西部地区外均处于持续上升态势,且东部地区平均值和标准差远高于全国水平,中西部次之,表明我国数字农业稳步发展,但与此同时三大地区之间以及各地区内部之间的差异均不断增大,说明数字经济发展水平缺乏均衡性。

第二,从数字农业发展水平的综合状态看,排前三名的地区地处东南沿海,排最后三名者均处于西部地区,表明经济发展水平对于数字农业发展具有一定影响。此外,河南、四川和新疆的发展水平远高于其他同地区省区市,海南则远低于其他同地区省区市。

第三,从各地区数字农业发展水平演化趋势及分类来看,31个省区市中有30个属于持续上升或波动上升的类别,并且呈持续上升态势的地区涵盖三大地区,仅海南属于先上升后下降一类,表明我国数字农业发展整体持续向好、稳中向好。波动上升类的地区数量也有相当大占比,体现出数字农业发展具有一定的反复性。

根据以上结论,建议如下:首先,我国数字农业发展虽整体呈上升趋势,但要认识到现阶段数字农业的发展在空间上仍然不充分、不均衡,要更注重加强中西部的数字农业建设,通过加大财政支农力度、建设农业数字化基础、引进高质量农业科技人员等方式,逐步缩小中西部与东部之间的差距。其次,西部地区可以借鉴新疆的发展路径,注重农业科技人员的引进和培养;中部地区可以参考河南的数字农业发展状态,对农业机械化水平、农村互联网用户量等方面进行提升;东部地区应当吸取海南数字农业退步的教训,充分利用区位优势,维持合适的农业科技人员比重,推动企业开展电商业务,提高农业生产、经营方面的数字化程度。