WTO安全例外条款下跨境数据流动安全的中国方案

姚天冲 周智琦

摘要:

WTO安全例外条款基于国家主权原理,赋予了国家在维护“基本安全利益”与“自由贸易”中寻找平衡的机会。目前,国家对该条款的适用需求明显超越预设范围,从国防、军事等传统安全领域逐渐延伸到非传统安全领域。因此,面对数据侵权、数据泄露等新型安全挑战,保障跨境数据安全流动的迫切需求,该条款在数据安全领域的合理适用为保障国家数据安全提供了新的思路。对此,在明确安全例外条款具体适用方式的基础上,应当根据国家总体安全观指导,完善安全例外条款解读与援引程序,增强自身跨境数据流动规制能力,从而提高国家对数据安全的差异性保护能力,在高度克制和必要保护间实现数据流动安全与经济发展的双要求。

关键词:

跨境数据流动;国家安全;贸易规则;WTO安全例外条款

中图分类号:D922.16;D912.1

文献标识码:A

文章编号:16738268(2022)02006311

WTO安全例外条款在WTO协定下,具有安全例外的条款从严格意义上来讲分别为:GATT1994第21条、《服务贸易总协定》第14条、《与贸易有关的投资措施协定》第3条、TBT协定第2.5条、《与贸易有关的知识产权协定》第73条。脱胎于GATT1947第21条的GATT1994第21条是WTO国家安全例外条款的立法渊源,本文将以GATT1994第21条为分析重点。该条具体规定如下:“本协定的任何规定不得解释为:(a)要求任何缔约方提供其认为如披露则会违背其基本安全利益的任何信息;或(b)阻止任何缔约方采取其认为对保护其基本安全利益所必需的任何行动:(i)与裂变和聚变物质或衍生这些物质的有关的行动;(ii)與武器、弹药和作战物资的贸易有关的行动,及与直接或间接供应军事机关的其他货物或物资交易有关的行动;(iii)在战时或国际关系中的其他紧急情况下采取的行动;或(c)阻止任何缔约方为履行其在《联合国宪章》项下的维护国际和平与安全的义务而采取的任何行动。”是一项允许缔约方以维护国家安全为由免除贸易协定所规定义务的特殊制度安排。但“国家安全”本身具有的模糊性让安全例外条款成为“动态”的国际法,其设置与应用的关键在于“平衡”,既要允许缔约方因维护国家安全而采取例外措施,同时又要防止缔约方假以维护国家安全之名,滥行贸易保护之实。这一平衡往往很难掌握,实践中,缔约双方因对“安全例外条款”界定的分歧而造成国际贸易纠纷的情况屡见不鲜,尤其是在互联网时代,国家安全领域已经延伸到网络安全等非传统安全领域。跨境数据流动作为网络空间的重要组成部分,是数字经济发展浪潮下发展数字产业、输出数字价值、完善数字贸易规则、提高国家竞争力的核心。当此类新兴领域遭遇国家安全问题时,又产生了如何适用安全例外条款等难题。本文作者从WTO安全例外条款的适用现状出发,以演化解释的方法分析文本的具体适用方法与现实困境,提出在总体国家安全观指导下,从完善国内跨境数据流动规制体系与构建国际条约的内外部合法性两方面入手,提出保障跨境数据流动安全的中国方案。

一、WTO安全例外条款的产生及发展:扩张与再平衡

安全例外条款本身具有高弹性,其内涵和外延深受国际发展态势的影响,尤其是当国家开始强化对主权的诉求与维护,甚至少部分国家开始走向安全泛化时,自会扩张性地适用安全例外条款,从传统的国防、军事安全走向非传统安全领域。但这并不意味着成员国能肆意扩张解释条款所适用的安全事项,WTO争端解决专家组在“乌克兰诉俄罗斯与转运有关的措施”(DS512)一案中,首次对GATT 1994第21条安全例外条款作出相关解释,推动安全例外条例的适用走向再平衡。

(一)WTO安全例外条款的产生与扩张适用

以条款的形式将国家安全例外这一概念规定在多边贸易协定,始于1946年的国际贸易组织宪章(ITOCharter)的伦敦草案[1]以及纽约草案[2],后被纳入GATT[3]、GATS[4]、TRIPS[5]等协定中,脱胎于GATT1947第21条的GATT1994第21条被视为WTO安全例外条款的立法渊源[6]。伴随着成员国在多边贸易体制约束下让渡部分主权以达成追求共同利益的合作[7],通过安全例外条例的适用,以期实现对成员国国家主权的自我保护。任何国家有权在遭遇严重危机时,可通过在其他情况下不可得的手段进行自我保护,逐渐演变为国际法律制度的基础特征[8]。虽然各时期安全例外条款的文本表述变化不大,但是这种具有一定自由裁量权的单边措施,其适用的广度与深度出现了明显的扩张。2011年左右,部分国家的“回归”趋势愈演愈烈[9],民粹主义思潮与国际权力格局的变化深深影响着这些国家的对外政策[1011],使其不断强化对于国家主权的诉求与维护,推进单边主义与贸易保护战略。诸如美国退出TPP、退出《巴黎协定》、搁置TTIP谈判、要求重新谈判《北美自由贸易协定》;英国决定脱离欧盟;俄罗斯、南非等多国退出《国际刑事法院规约》[12]。以美国为代表的部分发达国家为了保护自身利益,将其设置的经济壁垒在国际社会上合法化,把安全例外条款的扩张适用作为合理的解释性工具。扩张适用最直观的体现,首先是在进入WTO时代后,援引安全例外条例的案件数量相较于GATT时期呈几何倍数的增长,尤其是近三年的14起案件均援引该条款[13]。其次则体现在成员国选择适用安全条例的案件范围上,早期适用安全例外条款案件诸如阿根廷福克兰岛案(C/M/157)、欧盟与南斯拉夫禁运案(L/6948)等,基本出于保护本国国防和军事安全的目的。但在2016年后,援引安全例外条款的案件明显与非传统安全领域挂钩,例如,在美国对钢铝产品措施案中参见United States—Certain Measures on Steel and Aluminium Products DS544、DS547、DS548、DS550、DS551、DS552、DS554、DS556以及DS564。9个案件均由美国对钢产品和铝产品的特定措施引发,申请人依次为中国、印度、欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、俄罗斯、瑞士和土耳其,9个案件被合并审理。,美国根据其国内调查报告认为:钢铁、铝的进口数量和情形正在“弱化美国国内经济”。因此,其将“基本安全利益”扩张解释为“对政府的运作及经济具有紧要作用的特定行业的安全”或“美国维持国内生产以提供必要物资维护国家安全的能力”[14]。

(二)DS512案下安全例外条款再平衡趋势

2019年4月5日,WTO专家组发布了DS512案(乌克兰诉俄罗斯与转运有关的措施案)的最终裁决报告参见RussiaMeasures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, 5 April 2019 [Hereinafter DS512 Panel Report]。根据报道乌克兰并未申请上诉,该报告为最终裁决报告Ukraine Won’t Appeal Landmark WTO National Security Ruling, at https://www.law360.com/articles/1150324/ukrainewontappeallandmarkwtonationalsecurityruling。。这场争端解决的过程与结果,一定程度上意味着国际社会对于安全例外扩张适用的再平衡趋势逐渐凸显。一方面,各国直接或间接地表达了对于安全例外条款的适用立场。除了俄罗斯参见RussiaMeasures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, 5 April 2019 [Hereinafter DS512 Panel Report] paras.7.23 and 7.30。俄罗斯认为WTO专家组没有管辖权,条款中的“其认为”意味着只有援引安全例外的成员才有权判断自身基本安全利益,并有权决定为保护安全利益所采取措施的必要性、形式、设计方式。与美国参见RussiaMeasures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, 5 April 2019 [Hereinafter DS512 Panel Report] i, at para.7.52 (United States)。美國认为安全例外条款是“不可仲裁”的(nonjusticiable)。坚持以纯粹主观标准判断安全例外条款的适用,主张主权国家应当拥有完全自我裁判的权利,否认WTO的管辖权外[15],其他在此案中表态的十余个国家参见Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Article 10.1. WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》(DSU)第10条规定,专家组应在案件审理过程中考虑第三方的利益。在作为第三方参与本案的18个国家中,除了玻利维亚、智利、印度、韩国、挪威、巴拉圭和沙特阿拉伯外,均提交了评论意见。虽对应当在多大程度上由国家自主决定安全例外条款的适用有所分歧,但都一致认可WTO对这一问题的管辖权[16]。另一方面,WTO专家组在法律解释中明确了WTO的管辖权,一改在“1985年美国尼加拉瓜”案中的回避态度。在DS512案中,专家组明确表示对援引该条款具有裁判权。参考谈判历史、缔约目的,WTO专家组认为,在起草时之所以将一般安全与安全例外条款分而列之,就是为了防止成员国假借国家安全为由行产业保护之实。若在实践中将裁判权完全交由成员国,那么,如何证明其实质确保的是规定之内的安全利益,而非过于宽泛地适用条款。因此,专家组依据《关于争端解决规则与程序的谅解》(以下简称DSU),认定GATT第21条并不属于排除在争端解决程序适用之外的条款[16]。

此外,在明确WTO管辖权的大前提之下,DS512案进一步划定了专家组客观判断与成员国自主裁判事项间的界限。专家组从第21条(b)款三个关键节点出发,分别作出了权力归属的判断。

一是对于(b)款所涉及的三种情况在客观上的认定应当交由WTO来判定。专家组根据《维也纳条约法公约》,通过文义解释、体系解释和目的解释方法进行判断:第21条(b)款序言“其认为”所赋予的自决权不应延伸到各分项中的实际判断中[16],分项中的客观情况是否存在应采取纯粹专家组客观判断标准。援引的成员国有义务承担举证责任,但是并无权利自主认定该事实是否满足安全例外条款的构成要件,对于客观事实的判断应当全权交由WTO专家组。从文本表述上来看,第21条以列举式的方式规定了三种情况:裂变材料、武器运输、战争或其他国际关系紧急状态,并对前两项以“relating…to”作为限制条件,这就要求目的与手段间具有密切且真正的联系,为纯粹客观判断提供可能性。对于最常被扩张适用以作为贸易保护工具的第三项,尤其是国际关系紧急状态,WTO专家组在本案报告中做了专门的界定。由于战争和国际关系紧急状态,在条款中所用连接词是“or”,说明两者的判断标准也应该统一,都具有涉及军事、国防等领域的安全属性,而非一般经济分歧[16]。

二是对于基本安全利益(essential security interests)的认定,采取专家组客观判断与成员国主观自决相结合的标准。成员国在有限的自决权范围内认定基本安全利益,在客观上必须集中于与国家根本职能相关的和维护领土、人民、国内公共秩序等特定利益的事实,主观上则要遵循“善意”原则,不能出于规避义务的目的将安全例外条款无限度扩张到产业保护、控制供应链等领域[15]。在尊重主权国家对于基本安全利益自我判断的基础上,专家组通过行使审查“善意”原则的权利判断成员国对安全例外条款的适用是否合理。

三是对于成员国措施的必要性(necessary)与关联度(articulation)的认定,在这一点上,赋予了成员国完全的自我判断权利[13]。但并不意味着不受到任何的限制,相反,成员国仍需遵守善意原则,并承担举证责任。也就是说,成员国在援引该条款时,需证明其所定义的国际关系紧急情况与基本安全利益存在关联度,越符合上述基本安全利益所涉及的特定范围,其关联度越高,成员国的举证责任越小。在这一基础上,成员国还需证明采取措施的必要性,也就是所采取的措施与国际紧急情况至少具有最小合理(plausibility)的关联度。

二、WTO安全例外条款与跨境数据流动安全:适用与挑战

出于跨境数据安全的考量适用WTO安全例外条款并非无稽之谈,无论是从国家安全观与国际形势的实际需求出发,还是从条款本身具有的模糊性与泛化性特征进行解读,其适用都具有合理性。在论证这一大前提下,笔者结合“基本安全利益”“国际关系紧急情况”“必要”等关键词提出的适用要求,从跨境数据特性出发,判断安全例外条款的具体适用条件与挑战。

(一)跨境数据流动安全适用WTO安全例外条款的合理性

跨境数据流动安全问题适用WTO安全例外条款的合理性,一方面,在于条款模糊性与泛化性方面具有适用的可能性。安全例外条款之所以被称为成员国之间的君子协定[17],是因为该条款以列举式而非概括式作为书写范式,成员国在缔结条约之时就为其所涉及的政治敏感度保留解释和操作的空间,以便于成员国不会在未来情势的变化中,因解释国家安全的界限而被该条文所掣肘[18]。例如,对于“it considers”一词,既有学者认为这一表述意味着成员国具有排他性的自我裁量权,天然地否定了其他成员国、WTO专家组等主体裁判援引合理性的资格[19],也有学者认为应当保留专家组和上诉机构成员国援引该条款的审查权[8]。具体到实践中,国家可以借此出于本国利益最大化考量不断变更解释立场,例如,美国在1947的日内瓦谈判中提出加入“其认为”的表述,提出在保护国家安全的同时不能给予过于宽泛的解释,尤其是要避免以国家安全为借口的限制商业措施[20]。但在1986年尼加拉瓜诉美国的贸易限制措施案中,正是由于文本表述的模糊化为条款的解释提供了弹性空间。在明确条款本身具有适用空间弹性的基础上,结合DS512案来看,报告的第7.131段中认可成员方都有权利确定其认为是重要安全利益的东西[16],可知专家组并未严格限缩国家认定重要安全利益来源的范围。同时,GATT第21条(a)款也明确赋予了国家拒绝披露涉及基本安全利益信息的权利。虽然数据并不完全等同于信息,但可以看出国际贸易规则在起草之时为未来数字经济发展所预设的“防线”,用以在新的经济发展模式下保障国家安全。

另一方面,WTO安全例外条款在现实地位方面具有适用的必然性。WTO协定是国际贸易领域中国家安全规则建构的基础,其通过GATT、GATS、TRIPS、TBT等协定从服务贸易、知识产权、技术法规、政府采购等方面构建了多边贸易下国家安全事项的规则体系,其中的GATT1994第21条更被视为安全例外条款的立法渊源。虽然后来由于多边谈判的式微以及WTO决策程序的低效,使得区域贸易协定逐渐在数字贸易相关问题上占据了优势地位。但是,相关区域贸易协定或是直接沿用WTO安全例外条款,例如,CPTPP中明确纳入GATS第14条(a)(b)(c)对国家安全例外的规定,或是在WTO安全例外条款的基础上限缩或拓展安全事项的边界,例如,加拿大与韩国签署FTA时,删除了GATT第21条(c)。整体上来讲,FTA中的国家安全例外条款并未背离WTO安全例外条款,依然遵循其基本用语与架构。同时,由于FTA作为一种“个性化”的数字贸易协定[21],仍然存在规则制定的利益导向性、数据流动监管体系的碎片化、法律保护的零散性等固有弊端。因此,基于WTO安全例外条款所具有的基础性地位,依托多边贸易规则体系来寻求跨境数据流动与国家安全平衡具有其必然性。

(二)WTO安全例外条款下跨境数据流动的具体适用

GATT第21条分为(a)(b)(c)三款,(c)款更多地属于《联合国宪章》的认定范围,(b)款(i)和(ii)两项明确指出适用的客观条件,争议度与相关度都较小,(a)款仅仅赋予了国家拒绝披露信息的权利,但是,当现实中出现数据因非法手段在国际间转移时,(b)款(iii)可能成为维护国家数据安全的最终救济手段。因此,笔者结合DS512案对“重要安全利益”“国际关系紧急情况”“必要”等词语的最新法律解释,从跨境数据特性出发,解读安全例外条款的适用。

1.跨境数据流动安全与重要安全利益的判断

跨境数据流动安全适用于WTO安全例外条款的关键在于:判断跨境数据安全是否构成重要安全利益。因此,这就需要遵循法律解释的基本原理,诠释重要安全利益的最新内涵。WTO争端中的法律解释兼具国际法与多边贸易体制下有关条约解释的双重要求[22],既要求明确协议中的模糊性规定,也需要填补协议空白,解决立法缺漏。一方面,从演化解释的角度来看,基本安全利益适用范围已经延伸到非传统安全领域。安全例外条款设立之初,世界局势正从二战的结束走向美苏冷战的开始,军事国防安全是国际社会对于国家安全的关注焦点,此时,重要安全利益的适用语境自然固定在了传统安全领域。但是随着社会的发展,尤其是21世纪以后,经济、环境以及科技时代下网络空间等领域安全问题的凸显,以国家安全与人的安全共为指涉对象,主导价值偏向于经济安全、环境安全、社会安全、人的解放、女性安全的非传统安全领域逐渐形成。虽然从安全指涉对象、安全主导价值等方面来看,其与指涉对象强调国家安全、在主导价值上强调军事与政治安全的传统安全领域完全不同[23],但理论的分野并不意味着这是两个完全割裂的领域,传统安全与非传统安全不但联系紧密,而且在一定程度上能够相互影响甚至转化。例如,网络空间的安全本属于非传统安全领域,一旦安全信息涉及国家军事、国防,就会对传统安全领域构成威胁。因此,出于对国际社会发展现实需求的考量,为了维护国家自身利益,两个领域得到了同等的重视,国家在适用安全例外条款时自然会扩张到非传统安全领域。另一方面,从目的解释角度来看,GATT第21条安全例外条款所指的安全利益之所以不同于第20条的一般安全利益(general security interest),主要原因在于其对涉及的国家安全提出了更高标准的要求:基本安全利益。DS512一案中,WTO专家组运用目的解释的方法,回顾国家安全例外条款的起草目的与设立初衷,明确基本安全利益应当是“国家典型职能有关的利益,即保护领土、人民不受外来威胁,维护法律、国内公共秩序的利益”。该定义规定了哪些利益应当以基本安全利益的标准受到保护,以及何种程度的威胁能够达到构成危害国家安全,而并未局限于威胁来源的途径。同时根据过往案例来看,专家组并不排除根据社会发展、现实需要、文化宗教等因素对法律文本进行解释“美国虾及虾制品案”一案中的上诉机构指出,GATT1994第20条(g)中“可用竭自然資源”的理解应考虑当前国际社会对环境保护的关切,“自然资源”这个一般性术语的内容和范围并非静止的而是演化的。因此,最终裁定“可用竭自然资源”不仅限于非生物资源,还包括诸如海龟等生物资源。(United StatesImport Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 12 October 1998, paras. 129130),也就是说,基本安全利益衡量的重点在于对国家安全的危害程度达到相应标准。

在明确基本安全利益最新内涵的基础上,需要进一步解构跨境数据流动安全在国家安全中的定位。安全例外条款本质上是国际贸易规则对于国家主权的保护与让步,数据的权属特性是其作为国家安全组成部分的重要前提。

相较于网络主权原则已经在《塔林手册2.0版》中以“国家主权原则适用于网络空间”得到了明确的规定,而数据主权在国际社会则尚未形成统一概念。既有观点认为,数据主权作为网络主权的一个子项,自然属于国家主权[24];也有观点认为,数據主权象征着国家对于“数据”的占有和适用,与网络主权、信息主权呈并列关系。但是不论哪种观点,都认可了国家在安全层面上对数据所具有的独立且排他性主权。因此,作为国家安全的重要战略目标,即便是跨境数据流动问题,一旦涉及国防建设数据、军事数据、外交数据,满足保护领土、人民不受外来威胁,维护法律、国内公共秩序的利益属性时,就应当认定符合基本安全利益的标准,适用安全例外条款作为平衡数据主权与自由贸易的关键性条款。

2.跨境数据流动安全与“战争或国际关系紧急情况”的判断

GATT第21条(b)款中以“in time of”一词提出了对于适用安全例外条款需满足“战争”“国际关系紧急情况”的时间性要求。因此,出于对跨境数据安全的维护而援引该条款时,除了考虑是否符合基本安全利益的安全程度要求外,还要判断跨境数据的流动能否满足条款的时间特性。

从条文本身来看,1947年条款起草之时,“战争”毫无疑问地代指国家间的军事武装冲突,在传统武装冲突中运用到数据的获取、存储与处理当然满足安全例外条款的时间性要求。但是,21世纪战争的本质、模式、规模都有了明显的改变,战争的标准不应当仅依据是否存在实际的冲突、冲突是否采取武力和是否出于军事侵略来判断,行为的规模与后果更应当成为判断的主要标准。这样,非军事目的的武装战争,甚至是不以实际武装冲突存在的网络战才能在国际法上得到认可《塔林网络战国际法手册》指出,如果网络行动的规模和后果相当于使用武力的非网络行动,则其构成使用武力。。数据战也并非无稽之谈,对于数据的争夺、垄断与窃取不仅侵犯个人隐私,而且当涉及军事、武器、卫星、情报等国家秘密的数据一旦泄露,数据行动的规模和与其造成的后果不亚于使用武力的直接冲突。

比起“战争”,“国际关系紧急情况”一词的界定更为宽泛,经济危机、恐怖主义、政治紧张都可能造成紧急情况,但并非都属于安全例外条款所指涉的范围,因此,在实践中的应用也更具有争议性。在DS512一案中,WTO专家组从整体角度出发看待第21条(b)款包含的三项内容时,在程度上应当具有一致性,并且“war”与“other emergency in international relations”在文本上使用“or”作为连接词,两者呈并列关系。因此,专家组认为国际关系紧急情况不应当包含纯粹的经济冲突,而应当围绕重点安全利益展开的与国防、军事、公共秩序相关的潜在武装冲突,满足国家间具有高度紧张关系以至于影响周边稳定的情况。例如,在DS512一案中,专家组基于俄乌之间的关系恶化被国际社会广为认可、两国间甚至出现联合国大会承认武装冲突的现实,才认定俄罗斯与乌克兰之间正满足“国际关系紧急情况”的条件,从而支持其援引GATT第21条。也许实际意义上的数据战争在国际层面爆发的可能性不大,但是在信息时代,大量的信息以数据化的形式聚合处理,经济的发展依托于企业通过数据平台上个人数据的算法分析,形成客户偏好而攫取利益、发展产业;通过对数据的分析决策公共事务,完善国家治理。国家的一举一动都与数据紧密联系。例如,2012年,美国的《大数据研究和发展计划》将数据竞争从商业行为上升到国家意志,引入政治、军事领域;2013年,美国曝出通过互联网监控全球数据的棱镜门事件。数据成为最重要的资产,政治斗争,国与国的斗争都在围绕着争夺数据展开。例如,美国在2020年8月6日签署的第13942号行政命令(Tik Tok禁令)认为中国的移动应用程序“Tik Tok”将地理位置、网络搜索记录等用户数据发送至境外,从而对美国的国家安全、经济、外交等方面产生了威胁,因此禁止应用程序的相关交易。随后,中国先后调整了《中国禁止出口限制出口技术目录》,公布了“不可靠实体清单规定”用以限制核心数据技术的出售,提出了对列入清单的外国实体在经济和金融等方面的制裁。在此次国际数据冲突中,虽然美国有滥用国家安全体条款之嫌,假借国家紧急状态之名,行贸易保护之实,但这是国际社会首次提出的敏感数据的跨境传输可以构成“信息和通信技术及服务供应链方面的国家紧急状态”。因此,一旦在数据监控、数据窃取的情况下国与国之间关系恶化,制裁手段频出,形成高度紧张的周边或者区域国际关系,满足国际关系紧急状况的标准也并非无稽之谈。

(三)跨境数据安全适用于安全例外条款的挑战

在数据跨境流动的过程中免不了国家对于数据资源的竞争,2019年G20会议上,印度提出“数据是国家财富的新形式(new form of wealth)”[25];中国发布的《促进大数据发展行动纲要》提出“数据是国家基础性战略资源”。信息技术的不平等,往往会造成数据由弱势国家流向强势国家,大量涉及国民与国家的信息一旦在境外控制者的有意操纵下流出本地存储范围,本国运营者对其控制力必将削弱,其安全风险必将增加,毫无疑问地会对国家安全造成强有力的威胁[26]。美国棱镜门事件再次证明了法律和合同不足以保护数据安全,尤其是涉及国家社会的安全数据[27]。因此,在国际贸易中,存在出于对跨境数据安全的考量而适用安全例外条款以维护国家主权及安全的可能性,但是同样也面临着许多挑战。

从客观条件来看,直接以数据形式启动,形成具有传统意义上的战争发生的可能性较小。更多的是和平时期的数据窃取、数据监控等涉及国家安全的数据侵权。WTO专家组虽然认可演化解释的法律解释法,也承认基本安全利益的多元化,但是出于司法的谦抑性,首次对安全例外条款作出解释的DS512一案因未涉及非传统安全而缺少直接的解释。目前,对于像跨境数据安全这样的非传统安全,虽然从理论上来说,一旦相关不法行为的行动与后果相当于武装冲突,就可能对基本安全利益构成威胁,形成国际关系的紧急状况,提供援引安全例外条款的机会,但是,目前在实践中还未有相关案例。虽然跨境数据安全属于国家整体安全观的重要组成部分已经形成国际共识,但是,在数据自由流动和数据本地化两种倾向中,数据强国和较弱势国家依然还是持有不同的立场,因此,何种程度的数据侵权能达到基本安全利益的程度,目前很难有一个国际间的统一标准。在这种多重不确定因素的影响下,无疑增大了适用安全例外条款的难度。

除了现实性的客观条件外,实际应用中的挑战还体现在对成员国合理合法援引安全例外条款的主观要求以及举证责任方面。根据DS512一案,专家明确了是否存在第21条(b)款项所示的三种客观事实由专家组进行客观判断,但是援引条款的成员国需要承担举证责任,证明其关联度以及必要性。

具体而言,对于恶意采取非法手段使数据从国家主权范围内流出的国际不法行为,成员国更想要合理合法地援引安全例外条款予以制裁,而非被认定为出于包含贸易保护在内的经济目的。

那么第一步,成员国应当证明因跨境数据造成的基本安全利益损害与产生的国际关系紧急情况存在关联度(articulation)。这一步的难点主要在于WTO专家组提出“关联性的充分程度取决于所处的国际关系紧急情况,所处的国际关系紧急情况越典型,则关联性越强”[16],而目前还未有国际普遍认同的因跨境数据而进入紧急情况的相关示例。即使是满足最小合理(plausibility)的关联度,也有一定的举证困难。第二步,成员国还需要证明其采取的措施与基本安全利益具有必要性,DS512一案中,专家组并未对必要性的审查权作出界限,目前该审查完全交由成员国自决,成员国在主观上应当遵循善意原则。但宽松的审查界限加之主观善意,两个标准都不具有明确性,难以保证跨境数据安全不会成为部分成员国再次泛化解释安全例外条款的工具。

三、总体国家安全观下跨境数据安全的中国方案

在全球互联的数字经济条件下,对于跨境数据的关注不仅出于经济上的竞争,而且也因其关乎着国家安全。此时,不仅需要合法有效的国际规则,逻辑严密、法理扎实的国内法更是提高国际跨境数据治理意识、营造治理环境的根本前提。对此,中国应当在坚持总体安全观的基本理念下,从完善国内跨境数据流动规制体系与构建国际条约的内外部合法性两方面入手,处理好日益增长的维护跨境数据安全需求与WTO安全例外条款对新兴非传统安全领域保护缺失间的矛盾。

(一)国内层面:构建总体安全观下跨境数据流动的规制体系

跨境数据流动的规制经历了从20世纪90年代欧洲主导下对于个人隐私权保护的大力关注,到2010年前后美国在数字贸易领域着力构建偏向数据流动自由价值取向管理模式,再到2020年RCEP对保护跨境数据安全首次贡献的亚洲方案。从个人信息保护发展到数字贸易领域,数据范围从个人数据逐渐走向多元化。加快建立协调统一、层次分明、结构完备的跨境数据规制体系是我国平衡数据安全与经济发展的重要支点[28]。

首先,应当秉持协调统一的中国特色跨境数据治理理念。跨境数据流动的本质是数据在不同法域间的转移,这一过程必然会涉及数据流出国与流入国等不同的法域主体对跨境数据采取监管和保护措施[29]。从这一角度来看,跨境数据流动规制的重点在于处理好两个问题:一是数据流出后域外法律法规的差异化适用;二是原境内数据监管机构对流出数据的管辖权协调。对此,中国的处理态度既不同于欧盟在GDPR体系下以SCC、BCR以及充分性认定三大机制作为数据流动的基准依据,也不同于美国依托于APEC隐私框架提出的数据流动互认机制。中国在现阶段应当坚持以国家安全作为跨境数据流动的主要考量因素,严格把控数据出境。虽然从数字产业运营需求与国际商贸发展进程来看,数据本地化措施并非长远之计,但是,由于我国网络数据治理尚在起步阶段,以安全防御理念为指导的数据管控政策能够为基础立法和配套设施的完善提供更为稳定的外部环境。

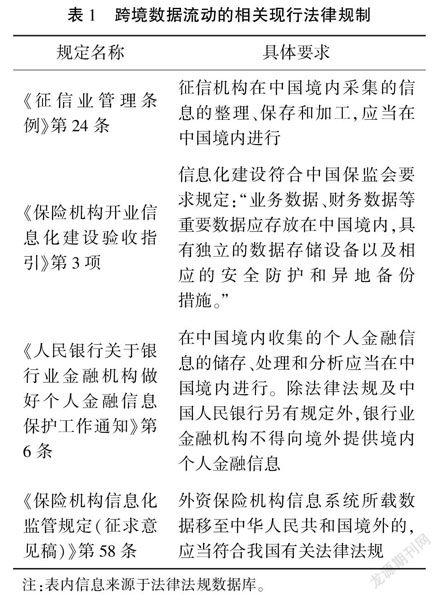

其次,应当在立法层面构建层次分明、条理清晰、结构完备的规则体系。2013年,习近平总书记指出:“在互联网这个战场上,我们能否顶得住、打得赢,直接关系我们意识形态安全和政权安全。”2014年,我国首次提出“总体国际安全观”,随后出台的《国家安全法》进一步明确了新时代的国家安全要求,以统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全。在国家安全制度体系作为指导思想下,相继出台了《网络安全法》《数据安全法》,对跨境数据流动作出了具体规制方案。《网络安全法》第37条确定了中国跨境数据流动应遵循“本地储存,出境评估”的基本制度,《数据安全法》对数据出境的安全审查、风险评估等方面做出了系统规定。同年公布的《个人信息保护法(草案)》在对个人数据分级的基础上,设专章对跨境提供个人信息提出了安全评估、保护标准等條件。此外,我国对于跨境数据流动的规制还散落在其他的法律规范之中(见表1)。总体上讲,跨境数据流动的规制体系一方面应当依托现有法律基础,形成以《国家安全法》为总领,《网络安全法》与《数据安全法》相互协调补充[30],由《数据安全法》与《个人信息保护法》分别重点保护公共利益与私人利益[31],此外,在金融、保险、医药等领域结合行业需求特别规制的规则体系。另一方面,目前立法重点尚停留在以数据主权、国家安全等宏观需求作为落脚点的层面,应当重点加强底层可操作性的具体实施细则,例如,建立健全跨境数据分级分类机制。对于仅涉及个人信息的一类数据的规制主要通过合同、备案申请等方式加以约束;对于涉及一般安全的重要数据采取一事一议、行政审批等强监管措施;对于涉及基本安全利益的敏感数据可以考虑只允许本地化存储。

最后,应当完善跨境数据流动配套管理体系。中国更加倾向于数据本地化的基本立场选择,但这并不意味着中国意图阻止跨境数据的流动,相反,在确保安全的前提下,《网络安全法》为国际数据合作预留出一定空间。2021年6月出台的《数据安全法》指出:“国家积极开展数据领域国际交流与合作,参与数据安全相关国际规则和标准的制定,促进数据跨境安全。”另外,商务部还提出在北京、上海等条件较好的地区预先开展数据跨境传输安全管理试点工作。因此,在数据本地化以保护国家安全与数据跨境流动以促进经济发展的双重需求下,还要遵循比例原则,平衡国家、市场、社会不同层次的利益考量。

在监管方面,为了兼顾跨境数据流动的安全性与自由度,我国应当提高网络技术水平,同时建立专门的监管部门,并针对重点行业与大型互联网公司成立专门的审核小组

[32]。此外,还可以借鉴欧美模式,建立白名单制度,综合考量出境国的政治环境、数据保护能力和国际关系,评估数据处境风险,对于风险较低的国家建立白名单,对于风险评估较高的国家则要实行差异性保护。

(二)国际层面:增强WTO安全例外条款的内外部合法性

数据的跨境流动意味着数据在不同法域间的流转与交互。正是这一“跨境”属性对中国数据安全法律体系建设提出了更多国际层面的要求,依托于WTO现有安全例外条款,在增强条款内部合法性的同时,探寻完善外部合法性的途径。

1.增强条款内部合法性

以WTO为核心的多边贸易体制的建立是国际贸易有序进行的重要基石。虽然由于多边主义日渐势弱,区域保护主义逐步增强,目前WTO执行贸易规则、解决贸易争端和促进贸易谈判的三大功能全面受损,尤其是在美国的阻挠下导致WTO上诉机构无法选出规定数量的上诉法官而导致“瘫痪”,但这并不意味着WTO逐渐退出了国际舞台,相反,中国、欧盟、日本等国家和组织纷纷提出WTO相关改革方案,并共同建立了“多方临时上诉仲裁安排”机制。可见,WTO规则仍是维护国际贸易自由化的强有力工具。因此,面对国际社会中各国普遍重视的国际性问题,从完善WTO规则出发,优化其“内部合法性”是使得各国快速达成共识并应用于国际贸易中的最优解。“内部合法性”是对WTO安全例外条款本身提出的要求,即如何从实体和程序上充分考量跨境数据的特性从而作出法律解释与具体适用上的调整。因此,中国面对WTO上诉机构停摆的现实困境,应抓住其带来的立法改革机遇,贡献智慧,制定有关完善安全例外条款法律文本的专项方案,向WTO提交第三方意见,阐述内在法理,并且主动联合立场相同的成员国,推进平等的磋商与谈判,以促进安全例外条款对于跨境数据安全的适用。

一方面,从实体法的角度来看,在立法上直接回应对于非传统安全领域的差异性保护。出于司法的谦抑性,虽然DS512案中专家组并未涉及非传统安全领域,但是,安全例外条款始终是在国际贸易中出于维护国家主权的目的而衍生的保护性条款。正如前文所述,数据主权作为国家主权的重要组成部分已经得到国际社会的认可。

在实践中,当信息相对弱势国家多数主张数据防御主义,以强化数据本地化措施作为保护本国数据安全的重要战略时

,WTO应当根据这一客观形势和改革的机遇对国家日益增长的数据安全保护需求作出回应,直接从规则层面进行修改。这就要求中国对涉及跨境数据安全的基本安全利益作出法律解释,提出有效判断争端中安全例外条款的援引是否合法的标准。首先,WTO需要忠实于条约的通常含义,基于其目的和宗旨,满足成员国的合法期待,并且以嗣后惯例为重要依据[33],从而提炼出大多数成员国的共同意图[34]。以这一共同意图为标准,指引以跨境数据安全为代表的与政治军事国防安全具有同等地位的信息时代新兴非传统安全纳入安全例外条款的“基本安全利益”范围。其次,WTO可以将后果的严重程度作为跨境数据安全适用的门槛与条件。若以首次对安全例外作出解释的DS512案作为嗣后惯例,那么,成员国合法援引安全例外条款的重要前提便是:其采取措施对于保障数据安全具有必要性。但是,跨境数据的流动性与虚拟性为这一条件的证成增加了难度,因此,若是参考ICSID仲裁庭在裁决中对将是否构成“极端严重后果”作为参考标准之一,无疑会降低安全例外条款适用的分歧。

另一方面,从程序法的角度来看,适用安全例外条款源于对国家主权的保护,国家不可能以让渡主权为代价去换取纯粹的贸易自由,因此,该条款在实体法方面的国家自决权不可避免,需要严密的程序体系予以强有力的外部制约,以求得程序正义与实质正义的双赢[35]。例如,某成员国在贸易争端中以维护跨境数据安全为由援引安全例外条款时,面对这一新兴安全领域,WTO可以在程序上做到将审查程序提前。成员国适用第21条而采取相关措施之前就应当通报WTO,并与受直接影响的缔约方以及相关度较高的第三方进行前置性的磋商,参与磋商的成员国可就援引第21条的相称性与必要性进行讨论,当双方通过协商无法达成补偿协议时,成员国可再采取限制措施。

2.探寻条款外部合法性

为了维护跨境数据安全的目的而适用安全例外条款,仅从“内部合法性”出发,对法律文本从实体和程序上提出建议还远远不够,因为WTO规则的国际法属性决定了其难以避免的固有缺陷。也就是说,在缺少强制有效的执行力下,国家间通过磋商谈判最终形成共识是WTO规则落地的前提保障,但是目前WTO的决策程序极易造成实质上的公平失真与效率低下[36]。尤其是当成员国数量较成立之初大幅增加,各国间的发展目的、发展需求差异较大时,“协商一致”的决策方法更多带来的是大量议题的悬而不决。虽然WTO提出了“反向协商一致原则”以求提高决策的公平与效率,但是,仍然难以避免“国际法律机制相对国际政治和国家利益而言具有从属性”[37]的问题。贸易大国将政治较量带入多边贸易规则的制定中,以求得权利义务的有利分配。因此,面对网络技术下对于贸易规则的创新性要求,WTO即使更多地关注跨境数据安全等新议题,但其程序机制仍会造成一定的滞后性。当安全例外条款力有不逮时,中国应当跳出内部合法性的单一途径,寻求更为广阔的“外部合法性”。也就是说,跨境安全问题不必然与安全例外条款挂钩,当国家面对因技术发展而产生的新型安全风险难以适用传统安全例外条款予以规制时,可以考虑创设新的规则与机制,不单单局限于完善现有的WTO安全例外规则。

对此,国际社会可以依托现有国际贸易组织与多边贸易体系,设立专门的技术组织与平台以解决跨境数据安全问题。例如,中国可以推动国际标准化组织(ISO)就跨境数據安全制定相应的国际标准,对利用跨境数据流动实施数据侵权的行为提供判断安全风险的客观依据与适用标准,减少国家主观臆断的空间。同时,可以通过建立对话交流平台,将技术安全的有关政策实践固化成规范跨境数据流动、维护跨境数据安全的新规则。具体来说,可以参考《国际法适用于网络战的塔林手册》的制定过程,邀请独立的专家学者成立国际专家组,将网络空间的相关法律问题细化到跨境数据流动领域。即使各国出于利益的考量会对规则产生一定的分歧,但是在一些原则性问题上可以首先作出承诺。在各国数据跨境流动的过程中,应当保证遵循合法、必要、限定目的等原则接触他国数据,不能依靠技术优势地位对他国实施数据窃取或滥用等不法行为,通过自我限制达成国家间的互信。

参考文献:

[1]United NationsEconomic and Social CouncilPreparatory Committee of the International Conference on Trade and EmploymentCommittee IIA rticle 8(2) of the United States Draft CharterMemorandum Submitted by Australian Delegation. E/PC/T/33[EB/OL].[20210102]. https://doc s.wto.org/gattdocs/q/1946_50.htm.

[2]United NationsEconomic and Social Council[Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment] _Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment E/PC/T/65[EB/OL].[20210109].https://docs.wto.org/gattdocs/q/1946_50.htm.

[3]The General Agreement on Tariffs and Trade Article XXI[EB/OL]. [20210115].https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx.

[4]General Agreement on Trade in Services Articl 14[EB/OL]. [20210115].https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx.

[5]TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights Article 73[EB/OL].[20210115]. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx.

[6]陈卫东.WTO例外条款解读[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2002:353354.

[7]伯纳德·霍克曼,迈克尔·考斯泰基.世界贸易体制的政治经济学——从关贸总协定到世界贸易组织[M].刘平,洪晓冬,许明德,等译.北京:法律出版社,2002:13.

[8]SCHLOEMANN H L, OHLHOFF S. “Constitutionalization” and Dispute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence[J]. The American Journal of International Law,1999(2):424451.

[9]DELWAIDE J. The Return of the State?[J].European Review,2011(1):6991.

[10]吳宇,吴志成.全球化的深化与民粹主义的复兴[J].国际政治研究,2017(1):5265.

[11]李靖堃.民粹主义对世界政治秩序的新挑战[J].人民论坛,2018(5):1618.

[12]蔡从燕.国家的“离开”“回归”与国际法的未来[J].国际法研究,2018(4):315.

[13]丁丽柏,陈喆.论WTO对安全例外条款扩张适用的规制[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2020(2):127140.

[14]管健.中美贸易争端中的焦点法律问题评析[J].武大国际法评论,2018(3):142157.

[15]徐程锦.WTO安全例外法律解释、影响与规则改革评析——对“乌克兰诉俄罗斯与转运有关的措施”(DS512)案专家组报告的解读[J].信息安全与通信保密,2019(7):3851.

[16]RussiaMeasures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel. WT/DS512/R[EB/OL].(20120405)[20210106].https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm.

[17]Nathaniel Ahrens. National Security and China’s Information Security Standards of Shoes, Buttons, and Routers[EB/OL].(20121108)[20210117]. https://www.csis.org/analysis/nationalsecurityandchina%E2%80%99sinformationsecuritystandards.

[18]PENG S Y. Cybersecurity Threats and the WTO National Security Exceptions[J]. Social Science Electronic Publishing,2015(2):449.

[19]BHALA R. National Security and International Trade law: What the Gatt Says, and what the United States Does[J]. University of Pennsylvania Journal of International Law,1998(2):263.

[20]Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment[Commission A]. E/PC/T/A/PV/33[EB/OL].[20210202]. https://docs.wto.org/gattdocs/q/1946_50.htm.

[21]戴艺晗.贸易数字化与监管碎片化:国际贸易制度框架下跨境数据流动治理的挑战与应对[J].国际经济法学刊,2021(1):113.

[22]王毅.WTO争端解决中的法律解释[J].法学研究,2009(5):6285.

[23]李开盛,薛力.非传统安全理论:概念、流派与特征[J].国际政治研究,2012(2):93107.

[24]许可.数据主权视野中的CLOUD法案[J].中国信息安全,2018(4):4042.

[25]The Economic Times. Data “new form of wealth”, take it into account of developing nations’ needs: India[EB/OL].(20190628)[20210119].https://eco nomictimes.indiatimes.com/tech/internet/datanewformofwealthneedstotakeintoaccountdevelopingnationsneedsindia/articleshow/69988888.cms.

[26]楊合庆.《中华人民共和国网络安全法》释义[M].北京:中国民主法制出版社,2017:96.

[27]Daniel Castro. The False Promise of Data Localization[EB/OL]. [20210201]. https://itif.org/node/3894.

[28]王齐齐.国内网络治理研究回顾及展望——基于CiteSpace软件的可视化分析[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(1):92102.

[29]刘金河,崔保国.数据本地化和数据防御主义的合理性与趋势[J].国际展望,2020(6):89107.

[30]许可.数据安全法:定位、立场与制度构造[J].经贸法律评论,2019(3):5266.

[31]朱雪忠,代志在.总体国家安全观视域下《数据安全法》的价值与体系定位[J].电子政务,2020(8):8292.

[32]张茉楠.跨境数据流动:全球态势与中国对策[J].开放导报,2020(2):4450.

[33]LEE J. Commercializing National Security? National Security Exceptions’ Outer Parameter under GATT Article XXI[J].Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy,2018(2):277310.

[34]韩逸畴.时间流逝对条约解释的影响——论条约演变解释的兴起、适用及其限制[J].现代法学,2015(6):140153.

[35]LESTER S, ZHU H. Proposal for “Rebalancing” to Deal with “National Security”Trade Restrictions[J].Fordham International Law Journal,2019(5):14691473.

[36]李雪平.WTO程序机制改革的国际法思考[J].国际展望,2019(6):119.

[37]曾令良.世界贸易组织法[M].武汉:武汉大学出版社,1996:16.

China’s Solution for Crossborder Data Flow Security under WTO Security Exception Clause

YAO Tianchong, ZHOU Zhiqi

(School of Humanities and Law, Northeastern University, Shenyang 110169, China)

Abstract:

Based on the principle of national sovereignty, the WTO security exception clause gives countries the opportunity to find a balance between maintaining “basic security interests” and “free trade”. At present, the state demand for the application of this clause obviously goes beyond the preset scope, and gradually extends from traditional security fields such as national defense and military to nontraditional security fields. Therefore, in the face of new security challenges such as data infringement and data leakage, and the urgent need to ensure the safe flow of crossborder data, the reasonable application of this clause in the field of data security provides a new idea for ensuring national data security. In this regard, on the basis of clarifying the specific application methods of security exception clauses, we should, under the guidance of the overall national security concept, improve the interpretation and invocation procedures of security exception clauses, and enhance our ability to regulate crossborder data flow, so as to improve the national differential protection ability of data security and realize the dual requirements of data flow security and economic development between a high degree of restraint and necessary protection.

Keywords:

crossborder data flow; national security; trade rules; WTO security exception clauses

(编辑:刘仲秋)

收稿日期:20210323修订日期:20210623

基金项目:辽宁省法学会“辽宁振兴发展方向”重点项目:“一带一路”倡议下辽宁对外投资安全法律问题研究(ZX20200502)

作者简介:

姚天冲,副教授,硕士生导师,法学博士,主要从事国际法研究,Email:yaotianchong@mail.neu.edu.cn。