中国共产党百年奋斗在专题片《敢叫日月换新天》中的叙事策略

——基于唤醒理论视角

唐灿灿

(北京师范大学人文和社会科学高等研究院,广东 珠海 519000)

由中共中央宣传部、国家发改委、中央广播电视总台等单位联合摄制的24集大型文献专题片《敢叫日月换新天》,于2021年6月20日,在央视综合频道20∶00档连续播出,央视纪录频道、央视新闻、央视网等新媒体平台同步推出。该片全面展现了一百年来中国共产党不懈努力的伟大历程与辉煌成就,生动反映了在党领导下,中华儿女以“敢教日月换新天”的豪情使中华民族发生的沧桑巨变,再现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。该片在播出期间,获得广泛好评。截至7月5日,节目相关内容在央广总台平台的跨媒体总触达为17.16亿人次。节目相关微博话题阅读量超24.14亿。第1—24集平均收视率为0.62%,其中7月2日第23—24集平均收视率为0.85%[1]。就该片的艺术性来看,作品在内容与形式的传达上较好地把握了受众的心理期待,本文拟从行为主义心理学唤醒理论的视角下,梳理该片的叙事策略,从而为文献专题片的后续创作提供一定的参考借鉴。

一、唤醒理论

20世纪百位最杰出的心理学家之一Stanley Schachter于1962年首次提出认知唤醒理论(arousal theory),他保留了James情感理论的假设,同样认为情感唤醒是由外界诱发刺激引起的生理变化的感觉,认为身体感觉对于情感唤醒是必要且充分的[2]3-6。Schachter,S.进一步提出,情感唤醒是两个因素的产物,一种是情感的非特定唤醒感,一种是情感的特定认知唤醒[3]49-80。前者可以理解为外在刺激作用于感官的直觉性非理性唤醒,后者属于理性认知唤醒。Beever, A.以音乐唤醒为例指出,音乐对情感的唤醒能力取决于听众所感知到的音乐传达,及唤起形象的倾向[4]82-90。即所指层面的情感唤醒取决于能指层面的感知传达。行为学理论中明确提出动机激活的方式,主要包括生理唤醒、认知唤醒和情感唤醒三种[5]92-93。

20世纪60年代英国行为主义心理学家贝里尼,在其著作《美学和心理生理学》进一步将唤醒理论应用于审美领域,将其称之为“规范与审美愉悦的关系理论”。以唤醒理论来探讨环境刺激与个人的情绪行为变化间的关系,其核心在于通过唤醒来维持生理激活的最佳水平,从而达到最佳传播效果[6]241-242。可见唤醒在艺术有效传播中的重要性与必要性。贝里尼进一步明确,“唤醒”是指环境对有机体的刺激,所产生的有机体被激发的强度,从而引起身体的一系列反应与变化。主要表现为生理上自主性活动增强,如心跳加快、呼吸加速和肾上腺分泌增多等,行为上表现为肌肉运动增强[6]241-242。受众在接受视频信息传播时,视频信息的刺激作用于观众感官,可能唤醒受众非理性的感官需求,从而在思想与行为上表现为由感官接收到引起注意,到解释反应,到理解,再到持续关注的行为过程。因此观众需求的唤醒对视频的收视率与点击量将起到必要的支持作用。

唤醒理论强调有机体是一个整体(Duffy,1966年),主体行为往往与被激活的内在动机息息相关,通过了解有机体被激活的过程,我们就可以很好地理解其行为[7]56。本文基于该专题片的热播现象,从唤醒理论的三种方式,分析该作品如何将受众心理与叙事策略相结合来唤醒感官,进而达到较好的收视效果。

二、生理唤醒

生理唤醒是指通过外部环境的图像、音响等刺激人的感官,唤醒人的生理需求,从而产生持续关注的意愿。就文献专题片而言,首先应有独具匠心的视听形式,才可能维系观众的注意。法国美学家杜夫海纳在《审美经验现象学》中提出“辉煌的感性”( 也称“灿烂的感性”)这一重要概念,他认为审美对象能够吸引欣赏者注意,首先形式应是“感性的辉煌呈现”,或者说是“辉煌地呈现的感性”[8]115、259。因此在作品的视听包装上,视觉与听觉的适当刺激应是吸引受众注意的首要因素。贝里尼的唤醒理论也认为,受众会根据刺激物的复杂性、新奇性、好奇性、模糊性与费解性,在审美接受过程中,受到渐进式唤醒与亢奋式唤醒[9]69-76。渐进式唤醒是指审美情感在感知接受过程中逐渐增加,直到达到愉悦体验的临界点,之后呈下降趋势。亢奋式唤醒,指审美情感受到突然冲击迅速上升到达顶点,在唤醒结束后获得解除紧张的落差式愉悦感[10]39。在该作品中,具体体现为:

(一)渐进式唤醒:多样蒙太奇剪辑艺术

1.对比蒙太奇

对比蒙太奇是指通过前后两个镜头在内涵(如贫富、苦乐、美丑、善恶等)或者表现因素(如景别大小、影调明暗、色调冷暖、仰拍俯拍等)的对比来强化差异、突出主题[11]138。

如第一集《开天辟地》的正文开场部分便运用了对比蒙太奇。前三个镜头分别以俯拍、极俯、平拍的移动大远景方式展现上海的繁忙交通,体现现代化大都市的快节奏。紧接着闹中取静,镜头下摇,呈现在画面主体的是“中共一大会址”。景别转为近景特写系列。通过动与静的对比,大景别系列与小景别系列的对比,现代化都市与古老建筑古旧陈设的对比,突显出繁华中的宁静,突显出百年巨变的沧桑感。接下来再次切换为全景大景别系列,习近平总书记带领中共中央政治局常委瞻仰中共一大会址,并庄严宣誓。前后大小景别的对比,历史与当下的对比,生动地诠释了共产党人不忘初心、牢记使命的本色。通过对比蒙太奇,给观众留下前后冲击反差的深刻印象。对比蒙太奇可以在视觉上形成冲击,对观众注意的唤醒有着较好的悬念吸引效果。《建国大业》中开国大典的庆典仪式上,部分片段采用了影像修复技术,以彩色显示,与前后的黑白资料片对比,突显出新中国成立给中国人民带来的崭新面貌与喜悦心情。

在表现改革开放以来的作品中,对比蒙太奇常表现为今昔对比,环境与环境对比,环境与人物对比。如《春风浩荡》中深圳的过去影像与今日的航拍影像对比,《文化自信》《千秋伟业》中的今昔对比。《摆脱贫困》中外对比,农村与城市的对比等。对比蒙太奇通过前后景别、色彩、主题等相反的视觉冲击,更容易引起受众感官上的注意。

2.交叉蒙太奇

交叉蒙太奇是指将同一时间不同空间发生的两条或两条以上情节线迅速且频繁地交替剪接,各条线索相互依存,最后汇合在一起[12]35。在该专题片的历史叙述中,经常采用同一线性叙事上,时空交叉剪辑,通过前后色彩或素材的差异,达到中断与唤醒的审美间离效果。如《开天辟地》中画外音“1911年10月,辛亥革命爆发……君主专制制度被彻底推翻”,画面中先为主体黑白历史资料叙事,再为彩色紫禁城大门关闭,再为彩色武汉辛亥革命博物馆,不同时空的交叉剪辑,视觉呈现了中华大地发生的翻天覆地的变化。《建国大业》的正文开场部分运用了典型的交叉剪辑。第一二个镜头画面为今日航拍熙熙攘攘的天安门广场,第三个镜头进入1949年开国大典黑白资料片真实记录,第四个镜头转为2019年10月1日建国70周年庆典天安门广场的繁华热闹场面。时间、场景的交叉与视觉的对比,突显出百年中国伟大复兴的巨变。《星火燎原》《力挽狂澜》《中流砥柱》《命运对决》中同样在主体部分多次使用历史资料、老照片、历史遗址、专家采访、革命亲历者或家属采访等多样素材交叉剪辑。此外,4K高清三维动画多次穿插于黑白历史素材的讲述中,生动形象地对历史资料起到概括性补充说明作用。从素材的多类型穿插,同期声、旁白、音乐穿插等,都能以新鲜事物不断刺激受众感官,从而使受众在“入”与“出”之间持续对作品有审美期待。

交叉蒙太奇在纪录片的后半部分,从第10集《春风浩荡》后到24集《千秋伟业》,时常以累积蒙太奇的特殊形式出现。如表现不同时空不同民族不同身份人们对纪念碑的敬礼,或表现不同时空不同民族不同年龄段百姓微笑的特写镜头交叉剪辑,共同说明某个主题。由于景别上的近似性,镜头时间上的接近性,视觉上形成类似于排比的效果,这种特殊交叉形式可以称之为累积蒙太奇。即把一组具有某种内在联系的镜头组接在一起,用以强化这组镜头的内涵所代表的主题[11]138。累积蒙太奇往往具有较好的表现性与抒情性,能够集中且强烈地表现某种情感。

3.隐喻蒙太奇

空镜头在专题片中常被大量使用,其作用除了烘托主题意境外,隐喻含义的传达,可以较好地丰富作品艺术意蕴,起到抒情的作用,有时也具有呈现民族文化的功能。如《开天辟地》中表达无数仁人志士为民族复兴英勇牺牲后,出现了初雪后冷阳下的故宫(图1)。天气之冷,隐喻了革命志士的牺牲,中华大地为此而凝重萧瑟。尘封已久的故宫代表了一个时代的过去,而倾斜构图体现出新时代的到来是一条非常艰辛的上坡路。紧接着日晷的空镜头,既代表历史的沉淀,也隐喻了时间的流逝。《开天辟地》结尾处,航拍空镜头浙江嘉兴南湖(图2),能指意义上指中共一大的召开地。所指层面由俯拍视角所及,隐喻了共产党的唯一性与核心地位;色彩、色调、背景的城市环境,宁静和谐的意境,则隐喻了只有共产党才能有今天的安宁祥和的生活。《力挽狂澜》湘江战役先烈墓地,最后以慢移方式展现形态各异的山石,隐喻了曾经各自绽放生命的铮铮铁骨男儿,他们将在此宁静美好的地方长眠等等。《春风浩荡》之后的作品中,更加频繁插入空镜头,航拍或延时摄影来隐喻今日中国的富强、安宁、美好。

图1 《开天辟地》冷阳下的故宫

图2 《开天辟地》浙江嘉兴南湖

每一集叙事结束后均使用航拍大景别空镜头及特殊意象来表达主题相关寓意。如展翅高飞的天鹅,隐喻了共产党人对信仰的忠贞,任重而道远。成群起飞的和平鸽代表海峡两岸和平统一的愿景等。

从每一集的纵向时间发展上看,多样蒙太奇的剪辑方式可以不断唤醒受众视觉感知。同时在这种多样蒙太奇剪辑的引领下,观众不由自主被带进起承转合的叙事线中,在沉浸式观片中,感受共产党带领人民开天辟地,奋勇直前、迎难而上的大无畏精神,最终“终达所愿”。

(二)亢奋式唤醒:凤头豹尾的结构艺术

根据行为学的首因效应,最初接触到的信息往往非常重要。独具特色的开头往往能够给观众留下深刻的印象,并有可能维持观众的注意。而近因效应是指最后接触到的信息往往比之前接触到的信息给受众带来更加深刻的印象。首因与近因效应在该专题片结构上呈现出凤头豹尾的片头与结尾,在视听效果上能够起到亢奋式瞬间唤醒效果。

如每集片头均以1分钟升格特写与大特写镜头,以4K超高清特效方式,展现出熔炉中“党徽”的铸造,体现出了“打铁还需自身硬”“百炼成钢”的铸造过程。开篇点题,高清升格特写镜头颇具震撼力,暗含了共产党人自身的过硬素质,及取得今日成就的曲折艰难历程。

每集的最后三分钟,均以主题曲《终达所愿》MV叙事再次强化点染了主题。从内涵层面看,以《终达所愿》主题曲结尾代表了共产党在历经每一个艰难曲折后,最终能够终达所愿,美好成果的来之不易。在MV画面上,先以平行蒙太奇的方式展示不同时空伟人雕像,再以航拍空镜头展现祖国大好河山,以延时摄影表现今天中国的飞速发展,以不同城市的风貌、不同领域的先进成果、不同年龄段、不同民族、不同地域百姓喜悦面容做快速剪辑,体现出今天的幸福美好生活。对比蒙太奇,今天生活与历史资料、历史遗址、油画等做对比,体现出共产党领导下翻天覆地的百年巨变。穿插开头铸造党徽的超清特效,以视听的方式,从视觉累积、前后对比、歌词意蕴、歌手韩磊略带沧桑的嗓音演唱,集中表达了共产党百年来坚定信仰筚路蓝缕取得的辉煌成绩。从视听综合层面,达到振奋人心的效果。

每集作品均以党徽开始,党旗结束,内容上首尾呼应,视听上震撼人心,开头结尾的鲜明特色呈现出亢奋式唤醒。

三、认知唤醒

Rainer Reisenzein在探讨唤醒理论的多种观点后,认为感知的真实性对情感唤醒有着必然的因果关系,情感唤醒建立在对感官信息认同的基础上[13]17-26。国内学者对认知唤醒的解释是,创作者通过提供给受众准确、有效的信息,引导受众为了满足某一需要而进行理性思考,激发理性动机,使受众权衡需求后选择所触及的产品[14]181。可以看出真实性是认知唤醒的前提。真实性也是专题片属性的核心要义。有学者指出文献专题片能够产生强烈的社会反响,创作者们必须在史料的选择、编排、呈现、话语表达等方面都有不少创造性突破,才能让尘封的历史事件、冰冷的历史遗物,以独特鲜活的形式走近观众[15]51-59。除了真实性的再现外,好的文献专题片还必须有创新性的技巧。

但唤醒理论同时认为,唤醒程度对绩效有重要影响[6]241-242。即作品对观众的唤醒程度,会影响到观众的持续收看行为。根据耶克斯-多德森定律(Yerkes-Dodson Low),当唤醒水平为中等程度时,受众收看绩效最佳。低唤醒水平难以让受众达到最佳绩效,太高的唤醒水平又难以长时间维系受众的注意[6]242。就该片的认知叙事策略上看,每集均秉承了艺术创作继承与创新的原则,一方面保留了历史文献专题片常规的线性叙事方式,保留了常规的“文献、影像、图片、档案资料”[16]115等基本特征,同时在线性叙事的剪辑上,结合观众心理,综合运用了多视角叙事。具体表现为:

(一)历史视角

20世纪80年代以来,纪录片中使用历史文献的做法已很普遍,尤以历史和人物题材的纪录片为最。历史文献纪录片著名导演Ken Burns坚持用影像资料叙事,吸引美国人去了解历史。在他看来,真实存在于当事人的照片、手稿、日记和观众的想象里。正因为Ken Burns作品的这种品质,他的纪录片很受美国大众的欢迎,甚至被美国高中选为课外历史教材[17]119-125。

首先,对于文献专题片,历史文献资料必然是不可或缺的主体部分。历史影像资料片中伟人同期声的收录真实再现了历史情境,如孙中山《勉励国民》讲稿原声录音,《力挽狂澜》中美国福克斯电影公司拍摄的国民党空军轰炸中央革命根据地,英文原声配音,均呈现较强的历史感。约翰·格里尔逊在《纪录片的最初原则》中表示:“以原始素材为本的纪录片可以获得一种鲜活细腻的知觉效果;从原始形态中提取的素材和故事,从哲学的意义上讲,比演员表演的结果更加完美,也更具真实感”[18]444。伟人同期声的收入,增加了专题片的真实性,使专题片更加具有故事叙事的代入感,更容易吸引受众认知。

其次,情景再现能够增加专题片的故事性与代入感,如《星火燎原》中表现毛泽东在湖南实地考察32天,以特写、逆光的镜头处理增加了剧情的吸引力与悬念性。以延时摄影、低调摄影,情景再现了1929年共产党被敌人追杀的暗无天日。再次,戏剧光线表现历史遗物,赋予实物情感性与表意性。如国家博物馆001号展品杀害李大钊等革命志士用的绞刑架,画面以硬光照明绞刑架与绳索,大光比弱化背景光,前后鲜明对比既突显画面的凝重感,也隐喻革命志士宁死不屈的精神,格外具有视觉冲击力。

为了讲述的生动性,在黑白历史资料片的呈现中,导演不时加入4K超高清三维动画,及引入人工智能(AI)影像修复技术,使历史讲述更加形象可感,在唤醒受众生理需求的基础上,更容易达到受众的认知唤醒,增加关注的持久性。如《开天辟地》中彩色意象化的《辛丑条约》《星火燎原》中三维动画式的战争路线,生动形象。

此外,珍贵文稿,如“清帝退位诏书”《凡尔赛和约》《湖南农民运动考察报告》、李大钊的狱中自述、邓小平讲话提纲手稿等。历史老照片,如《青年会门前演讲的学生》《中共苏区中央委员会合影》《李中权全家福》等。学界专家采访、革命者亲属、革命亲历者采访、群众采访、影视资料片段等,作为传统专题片的常用手法也时常穿插在历史资料讲述中,共同丰富与冲击着观众视觉。在线性叙事的基础上,多样化的讲述方式有利于唤醒观众从不同角度对历史的认知。

(二)人物视角

美国社会学家米尔斯在《社会学想象力》中指出,无论是个人生活还是社会历史, 不同时了解这两者,就无法了解其中之一[19]207。在24集作品中,除了纵向的历史讲述外,每集均结合不同主题描绘了一批仁人志士、革命英雄、当代英雄的群像。对人物形象的故事性描述既还原了人物的生活化原型,也能够以点带面更好地映证本集主题。体现为以下三种手法:

1.声画结合的细节描述。如《星火燎原》中女共产党员向警予。画外音“面对严刑拷打”,画面是模拟窗外月光的大光比摄影。阴暗的牢房,微弱的光线,暗示着严刑逼供的难以逃生的环境。画外音“前往刑场的路上,敌人为了阻止她演讲”,画面为黑白影调大特写沉重的脚镣,暗示着共产党人身受沉重严刑与宁死不屈的气节。画外音“在她嘴里塞满石头,又用皮带紧紧勒住”,画面是大义凛然的向警予烈士雕像。声画结合,细节描述生动地塑造了革命烈士形象。《力挽狂澜》中画外音“师长陈树湘伤重被俘后”,画面为电影片段一面残破的军旗,突显出战败的惨重。画外音“毅然从伤口中掏出肠子扯断,壮烈牺牲”,画面为以沉重红黑色为主调,躺在担架上的陈树湘(油画《红军师长陈树湘》)。油画的质感、神情衣衫细节的刻画、战火纷飞背景的渲染,生动表现出革命先烈视死如归的伟岸形象。

2.意象加旁白表现人物形象。如对故居的主观性再现。首先是自然光线下保存完好的湖南板仓杨开慧故居,再由全景到近景,拉近了人物与观众的距离,增加了人物的平民化色彩。内部陈设低调的大光比摄影,画外音配以“不承想,这一别竟成为永诀”,突显出人去楼空的历史沧桑感。特写故居里的照片“杨开慧与毛岸英、毛岸青”幸福的家庭合影,画外音配以“牺牲我小,成功我大”,声画对位,极大地渲染了革命志士舍小家为大家的忘我情怀,增加了悲剧力量。长沙陈树湘故居同样被赋予了主观表意性。画外音“敌人将他的头颅割下,悬挂在长沙小吴门外示众,而那个地方正对着陈树湘的家”,画面以慢移拍摄故居的外部及内部,整体画面呈压抑的昏黄色,传递出伤感、凝重、萧瑟的气息,仿佛故居始终在等待主人归来,仿佛故居在默默注视、哭泣。此外,用油画、手稿、照片等意象,配以画外音,或人物原声,也是塑造人物的主要手段。如王进喜、雷锋、袁隆平、屠呦呦、郭明义等人物的塑造。

3.对比手法烘托人物形象。如《命运对决》中先是蒋介石坚持内战独裁,搜刮民膏民脂。后为毛泽东不顾个人安危,毅然决定亲赴重庆与蒋介石谈判。前后对比剪辑突出共产党人大无畏形象。《摆脱贫困》中用人物采访,加上女儿的合影照片与姜海泉无法陪在女儿身边的工作影像相对比,突出人物舍小家为大家的共产党员品质。《摆脱贫困》中黄文秀、《自我革命》中拉齐尼,均用到恶劣环境与生前工作照片、恶劣环境与画外音的对比,更深刻地突出舍己为人的共产党员品格。

综观24集,就人物视角而言,正是时代长河中的众多的英雄,才让观众更好地感知到中华民族复兴的力量,以点带面地映现了中华民族如何实现从站起来,到富起来,到强起来的伟大飞跃。

(三)地理视角

在整个专题片的创作中,摄制组分赴 25 个省(区、市),历经45 天,重走200 多个场景,拍摄4000 多个航拍镜头、 20000多个地面镜头[20]。地理视角的应用,也有其自身的思想含义。

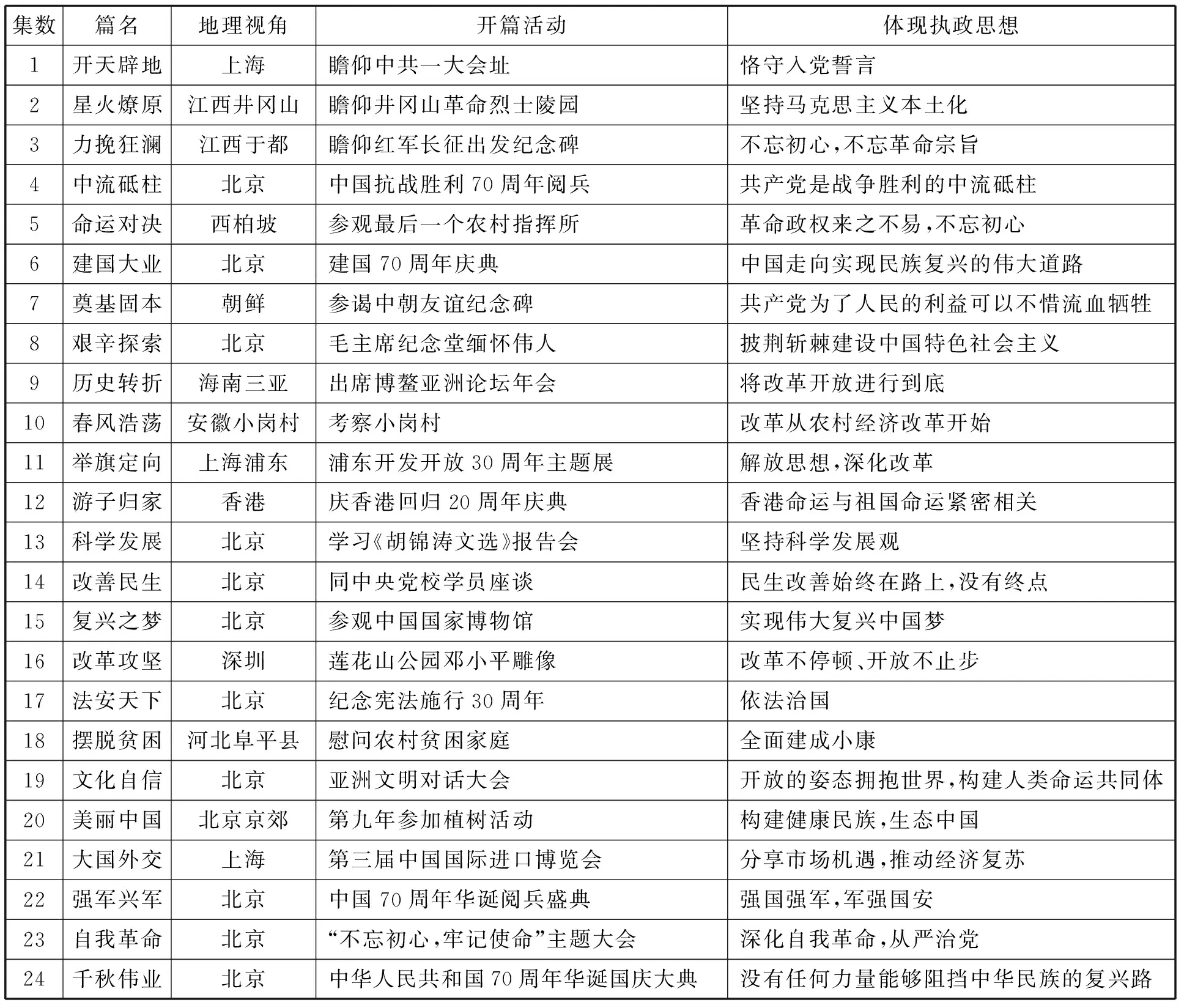

1.地理视角体现共产党执政思想。综看24集作品,除共同的片头片尾外,每集正文结构均呈现出以地理视角开篇的共同点。每集均以习近平为核心的党中央领导人的活动为起点,在这一活动中发表重要讲话开篇。能指层面呈现领导人遍及全国的足迹,所指层面代表了党中央领导对历史的缅怀,不忘初心,牢记使命的革命作风。习近平总书记在不同活动中发表的讲话正体现出中国共产党人应保持与践行的执政理念,这种执政理念是马克思主义与中国实际相结合的中国特色社会主义新思想。在这一指导思想下,引出正文叙述。每集结构均为正文与开头相呼应,体现出中国共产党理论指导实践,实践映现理论,二者辩证统一的马克思主义指导原则。具体见下表1。

表1 地理视角呈现的中国共产党执政思想

2.地理意象共同再现中华民族百年巨变历程。地理意象在正文的叙事中主要表现为三类:一为历史遗址,革命者故居。如广州中国共产党第三次全国代表大会会址、上海龙华烈士陵园(原龙华刑场)、南昌起义总指挥部旧址(原江西大旅社)、江西于都毛泽东旧居、四川达维会师桥、上海百代公司旧址等。此类地理意象体现了中国革命的艰难历程。二为纪念性地理意象。如人民英雄纪念碑、长征出发纪念碑、广西全州红军长征湘江战役纪念馆、广西全州湘江战役纪念林、达维会师纪念碑、中朝友谊纪念碑等。遍及全国的纪念碑、烈士墓、烈士陵园等地理意象,既代表了先烈生前的奋斗足迹,也代表了后人对前辈的致敬与敬仰。三为展现如今生活风貌的地理意象。航拍、俯拍的大景别空镜头在作品中时常出现,如第一集开场表现今日繁华上海的空镜头,第二集开场表现宁静井冈山的空镜头,在第十集《春风浩荡》后则更频繁使用不同角度的空镜头来展现今日生活风貌。通过不同城市不同空间地理风貌的呈现,体现出今昔的对比,百年的巨变。每集中穿插剪辑的不同地理风貌,整合在系列作品中共同起到散点构图的视觉效果,呈现出整个中华民族百年来发生的翻天覆地变化。

(四)艺术作品视角

传统的中国纪录片创作通常采用“遗址+实物+意象镜头+个体叙述”的方式[21]56-5,而在该作品中,对于历史资料的讲述,创作者并没有简单地以黑白资料片加旁白叙述,而是适当辅以艺术作品点染,在视觉与听觉上形成冲击,更形象地突出主题。

1.艺术作品对情节的间离效果,其凝固性、时代性、永恒性具有更加浓缩的艺术感染力。在专题片前9集改革开放之前的作品中,主线叙事上时常穿插对情节具有点染性,有历史意义的时代标志性美术作品,使观众在历史资料的观片中达到入与出的间离效果。视觉上能够在陈旧资料的叙事中起到刺激感官的作用,思想上也放大了所表现题材的历史意义。如《开天辟地》在历史资料的叙事中插入西方列强强迫中国签订数以百计的不平等条约的彩色漫画。以夸张的嘴脸行径突显出西方列强瓜分中国的贪婪丑陋。《力挽狂澜》以慢推特写的方式再现了四川若尔盖班佑河畔“胜利曙光”烈士群雕,极其写实逼真的神态、动作仿佛还原了这些相互依偎已无气息的战士们,呈现出生命最后一刻的伤痛与无力。《历史转折》中油画《夏夜·恢复高考的日子》,其凝聚性与永恒性成为改革开放初期的时代标记。

2.单类别艺术作品纵向发展看,体现百姓物质生活与精神生活的变化。在整部作品中所涉及到的艺术作品类型有绘画、雕塑、音乐、影视、民间文艺等。综看24集作品,从某类型作品的举例看,可以以斑窥豹地体现百姓生活的变化。如表现1898年戊戌政变的油画《戊戌六君子祭》,到表现1920年共产党逃避追捕的油画《南陈北李 相约建党》,到1921年中共成立油画《开天辟地——中共一大会议》,到表现1727年的《南昌起义》、1928年的《井冈山会师》,表现1936年革命重大转折的《三大主力会师》,表现1943年新四军抗战的油画《浴血刘老庄》,表现新中国研制“两弹一星”的科学家油画《请历史记住他们》,以及1978年3月召开全国科学大会的油画《科学的春天》等。一系列的绘画从题材上呈现出中国建党百年的发展史。

音乐作品同样如此,从插入的歌曲看,从《五四运动爱国歌》,到1922年共产党组织罢工运动的《安源路矿工人俱乐部之歌》,到1935年红军长征的《长征组歌七律长征》,到1978年改革开放的《在希望的田野上》,再到1997年表现世纪之交豪迈之情的《走进新时代》,到歌颂中华儿女依恋与感恩祖国母亲《我和我的祖国》等,整部作品中一系列纵向叙事的音乐,同样表达了百年来中华民族及百姓生活的巨变。影视片段同样如此,如《地道战》《阿诗玛》《柳堡的故事》《建党伟业》《建军大业》等,以及老百姓文娱节目形式的变化,如春节联欢节目,均可看出科技的发展进步,物质生活的富裕对艺术作品形式的影响,也体现出不同时代人民日益增长的美好精神生活的需要。

四、情感唤醒

Rainer Reisenzein指出情感唤醒是一种新的精神状态,来自心理整合或融合过程产生的评估[22]17-26。可以说是建立在感官直觉的生理唤醒与理性认同的认知唤醒基础上,进而发生深层次的情感唤醒。正如爱森斯坦的观点,“画面将我们引向感情,而感情又将我们引向思想”[23]96。24集专题片主题集中鲜明,发展脉络清晰,既生动展现出一百年来中华民族巨变的恢宏史诗,在视听传达上也深深融注着不同层面的感人情怀。具体表现为:

(一)共产党员对共产主义信仰的坚持

无论是革命年代,还是改革开放新时期,英雄群像的塑造均展现出共产党员为信仰而执着坚持奋斗的感动。如《力挽狂澜》中讲到李中权一家九口投身革命,父亲在苏区牺牲,54的母亲王理诗带着儿女参加长征,身染重病的她在过草地时见到儿子,却久久凝视,一句话也没说,最终长眠在茫茫草地上。一家人对信仰的忠贞,体现出共产党员舍小家顾大家的忘我情怀。《中流砥柱》中日军对杨靖宇的尸体进行解剖,发现胃里一粒粮食也没有,只有未消化的树皮和棉絮。顽强的战斗力背后正是共产党员对共产主义信仰坚定执着的力量。仅15岁面对敌人铡刀坚贞不屈,壮烈牺牲的刘胡兰,仅19岁主动要求炸碉堡,用生命为部队开辟道路的董存瑞等人物群像,均体现出共产党员对共产主义信仰的坚持。《春风浩荡》后,改革开放以来的作品中,再现了体育、科技、工业等不同领域取得的骄人成绩,中华儿女的努力体现出新时期共产党人对共产主义理想的坚定执着追求。

(二)共产党员团结互助的大无畏力量

在以黑白史料为主线的讲述中,加上亲历者采访,及画外音的讲述,体现出共产党员间的团结互助。《力挽狂澜》中讲述周恩来过草地时患严重肝脓疡,高烧不退,陈赓和杨立三主动请缨,用担架把周恩来抬出了草地。《命运对决》中以黑白资料片讲述了锦州战役中尖刀排排长及战士们为了把红旗插在突破口,接二连三地奋勇突击,四人先后壮烈牺牲,这一切仅发生在三分钟内。毫无商量犹豫地默契配合,充分展现了共产党员内心一心为党,团结互助的凝聚力。《改革攻坚》以航拍再现了2018年11月西藏自治区白格村境内发生大规模山体滑坡,接近3000万平方米的滑坡体在滚滚金沙江中形成堰塞湖。中共中央统一领导指挥,上下联动,最后以开挖泄流槽的方式,创造了人工干预堰塞湖泄流的成功范例,体现出党中央领导共产党员团结互助攻坚克难的巨大力量。

(三)共产党与人民的鱼水之情

习近平总书记在建党一百周年讲话中指出,“中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。”[24]

在24集作品中,共产党为人民谋幸福是贯穿始终的鲜明情感主题。如《中流砥柱》中讲述新四军四连82人为掩护大批群众转移,与敌军1600人殊死搏斗十几小时,最后全部壮烈殉国的感人事迹。乡亲们用自家棉被收敛烈士,并挑出82个子弟接替烈士,组建新四连,并命名刘老庄连。画面切到2019年的大阅兵现场,全景近景展现刘老庄连方阵的飒爽英姿。今昔对比剪辑,体现出百年巨变,国富军强,不变的是党为人民,人民为党的鱼水深情。《命运对决》中毛泽东创作《沁园春雪》,表明了人民才是当今风流人物,共产党人民至上的价值观。在一次战役中,一支部队被湍急的汶河水挡住了道路,当地30多名妇女拆下自家门板,跳进冰凉的河水中,用肩膀架起一座人桥。战士们不忍心不得已挥泪小跑过人桥,影视资料再现了这一幕,体现出人民对党与军队的由衷热爱。《科学发展》《强军兴军》《千秋伟业》中再现了当人民出现灾难时,2003年非典,2008年汶川地震,2020年武汉新冠疫情,共产党领导军队,带领人民,团结互助万众一心,抗击灾难,最终取得重大胜利。新中国成立以来,《艰辛探索》《历史转折》《春风浩荡》《游子归家》《千秋伟业》等作品中频繁出现洋溢着幸福面容的老百姓特写镜头,体现出人民的美好生活是共产党一直在努力的奋斗目标。

(四)创作者、观众对先烈的感恩之情

今天的幸福美好生活,是无数革命先烈用战场上的流血牺牲换来的。“不忘初心,牢记使命”是共产党人的永恒课题。在作品中,大量的镜头语言表达了对革命先烈的致敬与感恩。如,以画外音讲述革命先烈事迹,画面为近景向革命烈士墓地敬献鲜花的声画结合。凝重的画外音与慢移的近景配合,传递出对先烈的崇敬与感恩之情。如《星火燎原》中的陈延年、陈乔年、澎湃烈士。《力挽狂澜》中在详细描写陈树湘的壮烈牺牲后,画面接到广西全州红军长征湘江战役纪念馆。全景特写近景不同景别多角度真实记录了2019年9月广西全州9位红军烈士遗骸庄严的安葬仪式。以社会各界向先烈敬礼的近景镜头累积剪辑,表达了创作者、百姓对先烈的敬重感恩之情。《中流砥柱》片尾,抗战胜利后快速累计剪辑的各地英雄纪念碑,表达了全国各族人民对先烈的敬仰与感恩。此外,《强军兴军》《千秋伟业》等作品中运用累积剪辑表现群众对党、对军队驰援的感恩泪水,依依不舍的特写镜头,表达了衷心向英雄致敬的情感。

五、结语

习近平总书记在建党一百周年讲话中指出,“以史为鉴,可以知兴替。”中国共产党百年奋斗史的艰辛、曲折与成就,亟需能够引起受众关注及共鸣的作品与之同频共振。24集大型文献专题片《敢叫日月换新天》分别艺术地再现了中国从站起来,到富起来,到强起来的百年巨变,在播出的短时间内取得高收视率。本文从唤醒理论视角,系统梳理了该片的叙事策略,以期为同类型艺术作品创作提供一定的参考借鉴,并为今后创作起到抛砖引玉的作用。