“原型”和“模型”理论在初中英语教学中的应用

——以Unit 2 I became so bored with their orders that I wished they would leave me alone为例

吴丽燕

引言

《义务教育英语课程标准(2011年版)》指出,义务教育阶段英语课程的总体目标是通过英语学习使学生形成初步的综合语言运用能力促进心智发展,提高综合人文素养(教育部 2012)。这与《中国学生发展核心素养》对素质教育的要求相一致。在初中英语教学中,教师迫切需要思考如何解决课堂教学中遇到的困难,从而提升课堂效率,落实教学总体目标。

一、相关理论

(一)原型理论

原型理论(prototype theory)产生于当代语言学和哲学界对经典的亚里士多德(Aristotle)范畴学说的批判,尤其是维特根斯坦(Wittgenstein)对语义范畴“家族相似性”的深刻揭示(赵艳芳 2001)。该理论在20世纪80年代被引入语言学,是一种新兴的语义分析理论。

(二)英语教学中的原型

英语教学中的原型有四个:一是教材本体困难,二是学生本体困难,三是教师本体困难,四是教学过程设计困难。首先,教材是学习语言知识和发展语言技能的重要来源,也是学生学习和教师教学的内容原型。因此,针对不同的学生个体,教材的文本困难是英语教学中必然存在的。其次,学生作为学习活动的主体,在对教材进行学习及语言加工的过程中会遇到各种各样的问题。一方面,学生存在个体的认知水平和思维能力差异,对语言的理解和接受能力因人而异;另一方面,由于后天学习环境、生活经验和学习风格等有很大的差异性,从而导致他们在学习过程中出现了各种困难,即学生的本体困难。再次,新课题改革对教师提出了更高的要求,教师对教材的处理及课堂活动的设计和开展与本身的专业化水平、语言素养和理解水平等息息相关。教师的本体困难直接影响课程目标的落实。最后,英语教学过程设计存在一定的困难。外研版初中英语教材每个模块分成听说课、读写课及复习课三种课型。教师往往比较重视规范,按照既定的步骤进行教学,且这些步骤之间大多缺乏逻辑性和连贯性,教学目标及重难点经常沦为“摆饰”。要设计真正发展学生英语语言知识与能力的教学过程,必须确立具有可操作性的教学目标,设计合理、连贯、清晰的教学步骤,并采用恰当的教学方法和手段。所以,教学过程的设计困难是英语教学中的原型。

(三)模型理论

“模型”指通过主观意识借助实体或者虚拟表现阐述形态结构的一种物件。英语教学中的模型是用英语描述教材文本内部关系。它是为了更好地进行英语教学,提高学生学习效率,发展其核心素养而进行的英语教学设计。它是设计者观察、思考、归类、抽象与总结的过程,也是捕捉、筛选、整理信息的过程,更是思想与方法的产生与选择的过程。模型理论下的英语教学强调过程学习,在这一探究过程中伴随思维、方法和逻辑的碰撞与取舍。

英语教学中的模型主要有ST模型(Substitution-Transformation)和CPC模型(Connections-Points-Connections)。ST模型指在英语教学过程中,运用替代和转换形式对目标语言进行操练的模型。它多被用于听说课“说”的环节,通过语言操练巩固和加深语言的记忆,提高综合语言运用能力,达到学生“用英语做事”的学习目标。该理论的三个关键点是对话框、替换类型和真实语境。ST模型强调真实语境的创设,以小组合作形式达到语言输出的目的(方藤、陈梁怡,等 2017)。CPC模型是一个语篇衔接模型,它是通过研究英语教材文本结构,融合阅读和写作的一种框架结构。运用CPC模型进行教学是给学生搭建“脚手架”,为他们的学习提供工具。该理论的三个关键点是问题链、问题语境和语篇衔接,多被用于读写课中,帮助学生掌握文章的重点大意,进一步提高其缩写、改写、续写和创写能力。CPC模型与ST模型结合可实现“读、说、写”一体化,发展学生的语言运用及思维能力,提高其综合人文素养。

(四)原型与模型的关系

面对英语教学中的“原型”,教师要综合考虑各种困难,进行符合学生认知水平和思维发展需求的教学设计,以学生为本,面向全体学生,关注他们的个体差异,优化课堂教学。模型理论是从学生的角度出发,尊重他们的个体特点,充分挖掘其学习潜能。模型是如何解决原型中存在的困难的呢?

首先,对教材本体困难,ST模型根据支架学说将文本所承载的难点放在对话框中进行转换和替换,让学生在真实语境中习得语言。CPC模型的框架结构要求教师利用问题链将预设的问题融合进去,将文本中的复杂问题简明化,收到深入浅出的效果。

其次,模型理论在处理学生本体困难时有独特之处。不同的学生有不同的认知水平和学习风格。ST模型和CPC模型都以小组合作的形式,通过师生和生生之间的合作,促进学生在真实语境中操练和运用语言,发展他们的思维能力。

再者,因受自身专业语言素养和理解水平等的影响,教师在备课、授课和反思等实践中存在一定的困难。模型理论借助思维导图,建立ST模型对话框和CPC模型将备课环节简明化,使教师不断思考和提升教学能力、思维品质,从而提高理论水平。

最后,教学设计直接影响教学效果。ST模型将对话框中的结构进行不断替换并不断转换语境,让学生在接近实际生活的语境中学习语言。教师在适当的语境中引入教学重难点,让学生在不同的语境中不断操练,使重难点不再成为教学设计的一种“形式”。CPC模型将文本中的问题链放在语境中,借助语篇衔接词建立intake框架。教师在建模的过程中充分考虑语篇衔接的逻辑性,建立适合学生水平的模型,让他们在“最近发展区”学习语言。

二、课例实践

外研版初中《英语》九年级(上)Module 4 Unit 2 I became so bored with their orders that I wished they would leave me alone主要通过对学生独自在家的生活状况的描写及讨论展开语言学习。听、说、读、写语言技能是综合语言运用能力的基础。仅仅靠语言输入是不可能形成综合语言运用能力的,还需要通过口头和书面表达检验和促进语言的吸收和思维能力的发展。要在增加语言输入的同时,不断进行基于理解的有效输出实践活动(教育部 2012)。该课文结构清晰,语言接近真实生活,衔接自然,学生很容易模仿和借鉴。以该课文为例,结合CPC建模的四个步骤,谈谈如何将原型和模型理论运用于初中英语教学。

(一)建立CPC模型

首先,通过问题链确定模型中的P(Points)。文章主要介绍郑晨宇厌烦父母“过度”的关爱,希望有独自生活的机会,在机会来临,体验了几天独自在家生活后,有所领悟。对文本进行细读,确定问题链,将每个问题的答案在文本要点中呈现。同时,将本课教学重难点融入其中,如feel unhappy with、on business、wake up、hand in、be happy to do sth.等。下面的7个问题是关于郑晨宇的perfect holiday,其中黑体部分为CPC模型中的Points。

1.What’s wrong with the boy?

Although his parents loved him,he felt a bit unhappy with them,and he became bored with their orders.

2.What did he wish to do?

He wished they would leave him alone.

3.What was the trouble his parents faced?

They were worried about leaving the boy,but they had to go away on business.

4.What happened to him when his parents went away on business?

As soon as he got home from school the first day,he happily threw...

He played computer games so much that he played until midnight.

The next morning,he woke up late and had to hurry to school without breakfast.

He couldn’t hand his homework in.He felt tired and sleepy at school all day long.

5.What did he do the next day and how did he feel when his parents were away?

He burnt the rice and even dropped his father’s cup when he was cooking.

He started to feel lonely and missed his parents.

6.How did the boy think of his“holiday”?

He realized being home alone was not always perfect.

7.What did his parents find when they come back?

They were happy to find that the boy could cook and tidy up.

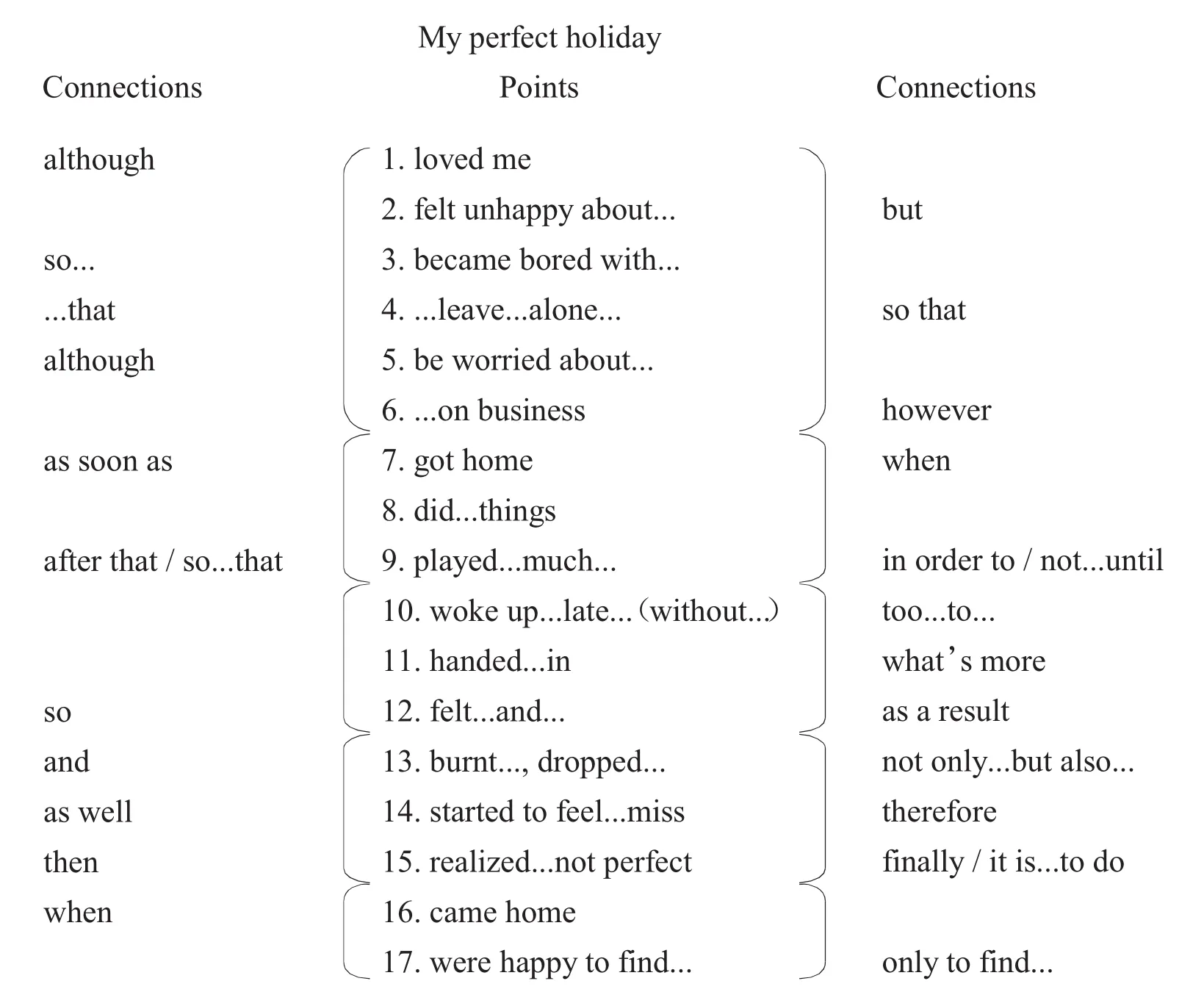

其次,根据语篇衔接要求确定C(Connections)。CP结构中的C是基于文本内容的缩写的衔接词,目的在于巩固文本内容。PC结构中的C是基于文本内容的改写的衔接词,目的在于拓展和提升学生的写作能力。两组Connections搭配之前确定的Points建立CPC模型。以下是基于本课文本建立的CPC模型(见图1)。

图1

(二)运用模型

从图1的CPC模型可以看出,原本冗长的文本已经被简化,although和so...that引导的状语从句被设计在两个C中,解决了教材本体困难。教师在建模时结合重难点,不断思考与探索,提炼文章,不断提升自己的思维品质,解决了教师本体困难。在运用模型时,分成两步:先将CP结构用在课堂导入环节,再将PC结构用在课堂操练环节。先通过教师和学生之间的互动完成CP的操练,学生对课文文本有了初步了解;再通过小组合作的形式,展开PC结构操练。学生从五个场景中选择适合自己的场景进行操练,在同伴互助和师生合作的模式下进行选择性语言输出,解决了学生的本体困难。在CP操练过程中,大部分学生对although引导的原因状语从句掌握得比较好,但部分学生还是会出现although和but连用的情况。另外,在PC操练中,学生能够掌握一些高级词汇和句型,如 in order to、What’s more、As a result、not only...but also、only to find,但对于 so...that和too...to...结构的用法有一定的困惑。以下是PC结构对课文的改写:

My parents loved me,but I felt unhappy with them.I became bored with their orders so that I wished they would leave me alone.They were worried about me.However,they had to go away on business.When I got home,I did lots of things.In order to play computer games,I did not go to sleep until midnight.I woke up too late to have breakfast.What’s more,I couldn’t hand in my homework.As a result,I felt tired and sleepy all day long.I not only burnt the rice,but also dropped my father’s cup.Therefore,I began to miss my parents.Finally,I realized it is not perfect to be home alone.My parents came back only to find that I could cook and tidy up.

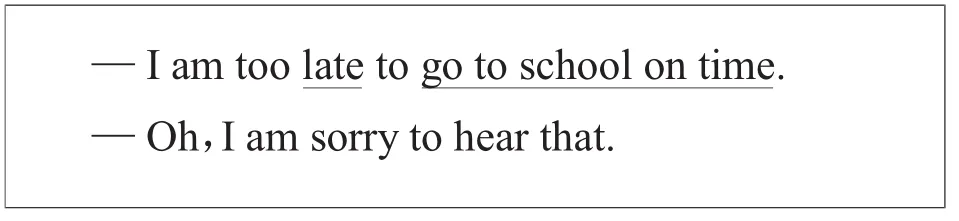

针对学生容易混淆so...that和too...to,通过ST模型解决。

首先,建立两个对话框(Dialogue Frame)。

对话框1

对话框2

其次,确定替换类型(Substitution Type)。采用“形容词+动宾短语”的替换类型。

(1)young,go shopping alone

(2)busy,watch a movie

(3)tired,tidy up my room

(4)nervous,think about it

(5)happy,fall asleep

最后,转换语境(Transformation Context)。

学生结合自己的真实情况创设语境,降低建构语境的难度。学生通过开展小组活动,结合语言环境,不断进行操练,在真实语境中熟练运用对话中的句型,从而提升用英语做事情的能力。基于已经建好的两个对话框,小组内学生可能会给出如下对话:

A:My brother is so short that he can’t play basketball.

B:I am sorry to hear that.Well,my brother is too heavy to play basketball.

C:Oh,I like playing basketball,but I am so busy that I can’t play it.

D:You mean you are too busy to play basketball?

C:Yes,you are right.

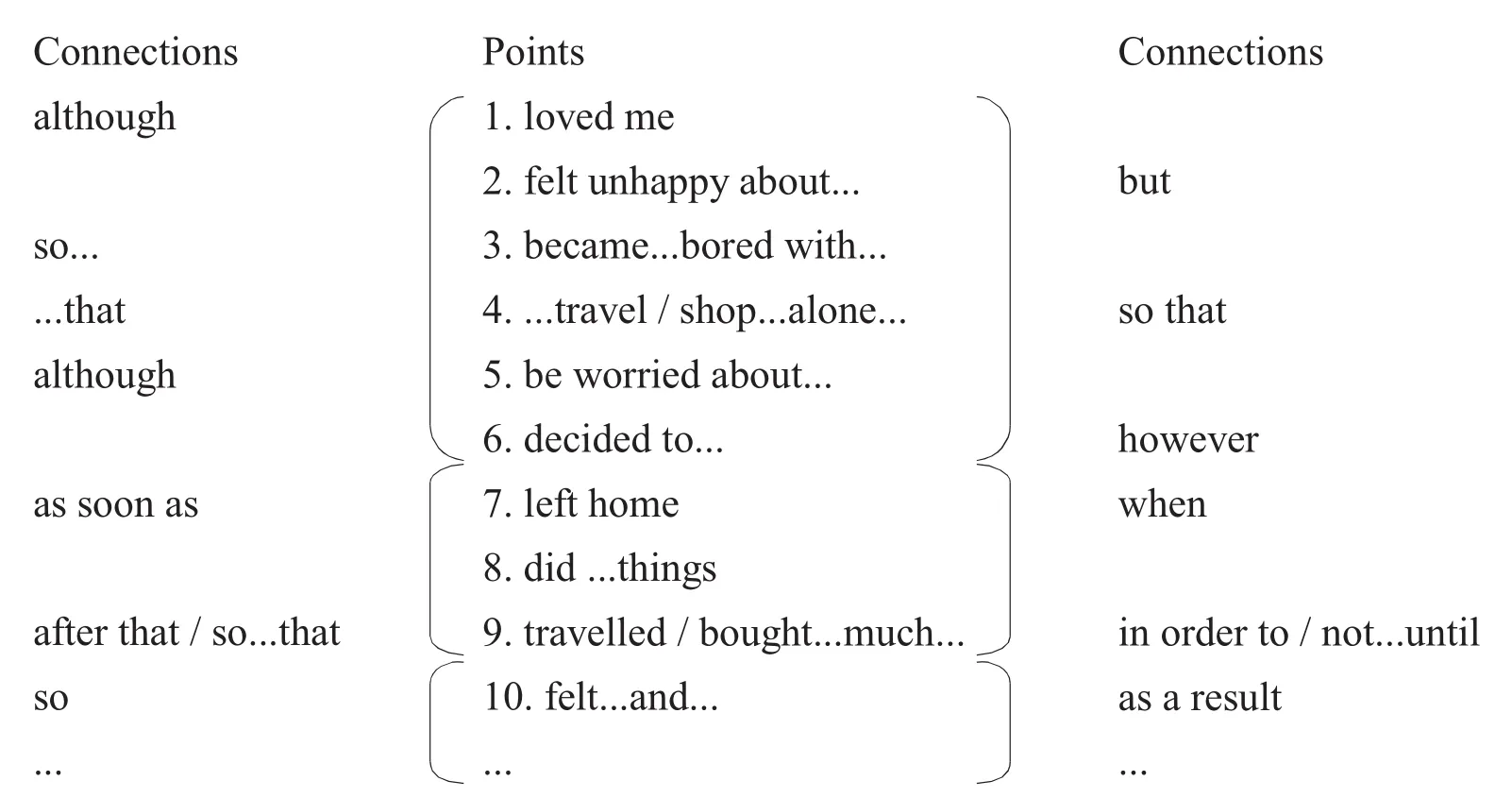

(三)展开真实性写作

CPC模型成功建立和运用后,引入真实性写作。写作任务是根据学生的实际,描述生活中一次令人难忘的经历(An unforgettable experience:travel/shop...alone)。学生可以根据自己的实际情况,对提供的部分模型进行续写和创写,见下页图2:

图2

(四)评价效果与建议

《基础教育课程改革纲要(试行)》要求教师在教学过程中与学生积极互动、共同发展,处理好传授知识与培养能力的关系,注重培养学生的独立性和自主性,引导他们质疑、调查、探究,在实践中学习,促进其在教师指导下主动、富有个性地学习。教师应尊重学生的人格,关注其个体差异,满足其学习需要,创设能引导其主动参与的教育环境,激发其学习积极性,培养其掌握与运用知识的态度和能力,使其得到充分发展。

CPC模型避免了传统阅读课的“单一性”和写作课的“枯燥性”,将说、读、写三者有机结合。对于课堂生成的一些困难,可借助ST模型解决。两种模型均以小组合作形式展开课堂教学,鼓励学生积极、主动地参与教学活动,充分挖掘其学习潜力,通过给其创造贴近生活实际的语言应用情景,让其在具体情景中应用英语,学会用英语做事,发展其核心素养。

教师根据学生对目标语言的掌握情况,有效把握建立和运用CPC模型,让其在初中英语课堂中发挥最大效率,真正提高其综合语言运用能力。但是,教师必须在课堂中时刻追踪学生的学习情况,及时解决课堂生成的困难。同时,教师在课程设计时必须预设学生可能出现的困难,事先为他们建立模型。

结语

鉴于初中英语教学中存在的四个“原型”,即教材本体困难、学生本体困难、教师本体困难和教学过程设计困难,可通过建立“模型”使冗长的文本简明化,让教师将复杂的教学过程简明化,让学生在实际语境中运用语言,并进一步提升思维能力和品质。ST模型借助对话框、替换类型和真实语境三个要点让学生在真实语境中不断进行替换练习,感知、体验、实践、参与课堂活动,让听说课真正提升其语言交际能力。CPC模型借助语篇衔接把英语阅读和写作有机结合,给学生提供真实语境,提升他们的综合语言运用能力。学生根据自己的水平有选择地操练,在同伴互助和师生合作模式下掌握和运用语言。在初中英语课堂中引入“模型”理论能很好地解决英语教学中存在的“原型”困难,有效提高英语课堂效率。

- 英语教师的其它文章

- 语篇分析理论在初中英语读写教学中的运用

——以Unit 6 Section B Do You Know When Basketball Was Invented?阅读课为例 - 思维导图在高中英语阅读教学中的应用研究

- 探寻主题意义,建构单元大概念

——以Unit 3 Could you please clean your room?教学为例 - 基于主题意义的初中英语单元群文阅读教学实践与思考

——以Unit 3 Online Tours为例 - 基于语篇研读的高中英语阅读教学对比分析

——以Unit 3 A healthy life—Advice from Grandad为例 - 高中英语歌曲多模态教学探究

——以Unit 5 Music—Cat’s in the Cradle为例