东北少数民族传统村落结构形态比较研究*

张 宇 吴和平 董 丽 ZHANG Yu, WU Heping, DONG Li

0 引言

为确保如期实现全面小康社会,2020年中央一号文件和《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》均提出改善农村人居环境和传承农村优秀传统文化的意见,为我国少数民族村落建设发展事业注入活力。然而,在乡村蓬勃建设过程中出现了乡土文化缺失的现象,少数民族聚居空间也遇到了传统文化被同化、消融等问题[1]。这些民族村落在发展过程中不断被“汉化”,使具有历史、文化、地域特征的村落结构形态受到前所未有的冲击,导致村落民族性逐渐消失,面临空名化风险。鉴于此,本文结合人类学、社会学与空间句法理论,对村落整体形态与空间结构进行研究,由此分析民族文化作为传统社会组织发展和变迁的内部推动力与促进社会空间结构调整的因素,从而对少数民族传统村落进行保护和发展。

1 东北地区少数民族村落与研究样本选择

1.1 东北少数民族传统村落发展与研究概况

东北是一个多民族聚居的地区,在民族演化的历史进程中逐渐形成满、朝鲜、蒙古、赫哲、鄂伦春等少数民族,随着清末时期政府组织引导大量的汉人进入东北,形成了一个独特多元文化交流的地区。近年来东北经济发展较慢,传统农业及其他产业结构变化不明显,偏远地区的传统村落形态未遭到破环,其中多个村落被《中国传统村落名录名单》《中国少数民族特色村寨》收录,在经济产业、民居风貌以及风俗习惯等方面都表现出鲜明的民族特色。

当前,建筑、规划学科的东北少数民族传统村落研究多集中于聚落地域性、历史性、民族性等角度,其中王铁军[2]、唐大为[3]、肖剑[4]等对满族村落的历史演变、地域特色、社会特征等进行了详细的研究,金日学[5]、金仁鹤[6]、林金花[7]、朴玉顺[8]等从历史变迁、空间关系、社会结构等视角研究朝鲜族村落空间结构的衍生,韦宝畏[9]、唐建[10]等对蒙古族村的民俗文化、族群特征进行分析探讨村落形成的深层因素,朱莹、屈芳竹等[11]运用图解分析及数字技术对东北少数民族空间体系及模式进行分解探究。总的来看,东北地区少数民族传统村落的研究已形成大量的理论总结,而各个民族间的横向比较研究则相对欠缺。基于此,东北少数民族传统村落的比较研究对东北地乡村建设的正向发展有促进作用。

1.2 研究范围界定及典型样本选取

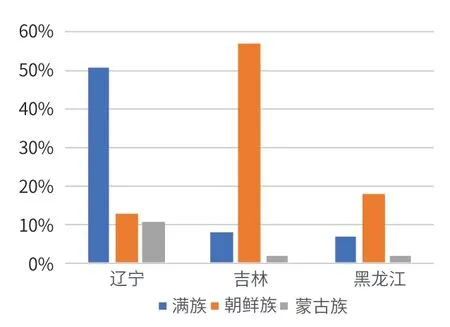

在东北少数民族中,满族、朝鲜族及蒙古族的人数占比较大[12](图1)。这三个少数民族曾经的主要生产方式有着极大的差异,分别以渔猎、农耕及游牧为主,不同的生产生活方式形成了极具民族特色的聚居空间,也对传统村落的结构形态产生了较大的影响。

图1 东北地区满、朝鲜、蒙古族分布人数Fig.1 the proportion of the Manchu, Korean and Mongolian ethnic groups in the northeast China

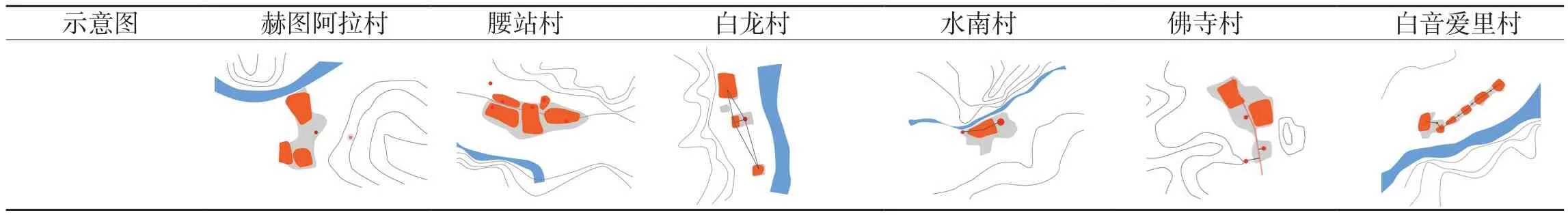

为确保研究村落的发展过程和结果呈现出多样性和可比性,本文优先选取涵盖相似地理气候、社会经济、发展背景的同一地域少数民族村落作为典型样本。选定赫图阿拉村、腰站村、白龙村、水南村、佛寺村、白音爱里村为样本进行比较研究。

研究基于东北少数民族传统村落结构形态的定性分析,对其空间关系进行抽象处理后建立模型,结合空间句法的量化研究,寻求空间结构与人类社会活动之间的关系[13],使村落组织结构及民居空间层次的影响因素得到直观而全面的阐释,最终从文化传承角度解决少数民族传统村落的生存发展问题。

2 研究方法与数据来源

2.1 建模与分析方法概述

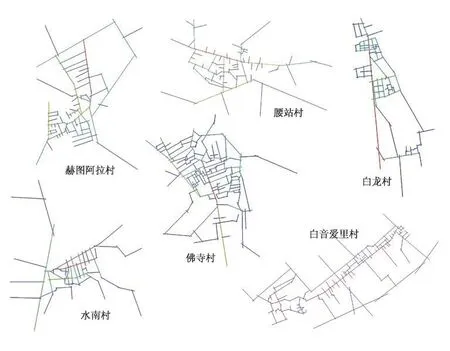

为刻画村落空间结构形态,需从村落空间角度解释其社会文化逻辑。空间句法在研究空间形态及其承载的社会文化逻辑时兼具定量和定性的优势[14]。用轴线代表村落街巷网络骨架,进而生成样本村落空间轴线模型,利用各参数描述空间拓扑关系,将传统村落的街巷空间用直线进行转译,以反映人们的行为活动和趋势。

本文基于图论和拓扑学原理[15],将样本村落的轴线模型导入Depthmap软件中进行运算,分析各种参数变量,由量化研究可反映出不同村落结构形态特征。

2.2 研究数据

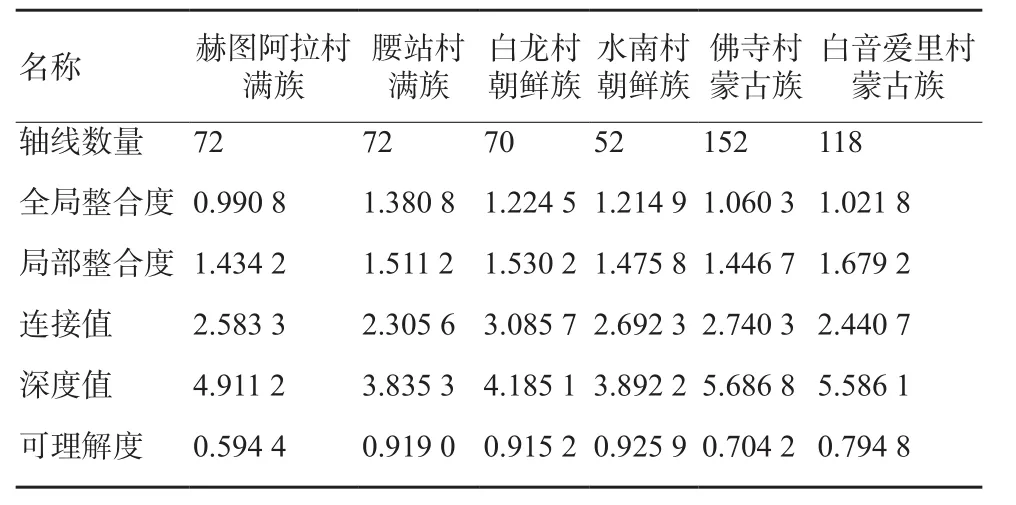

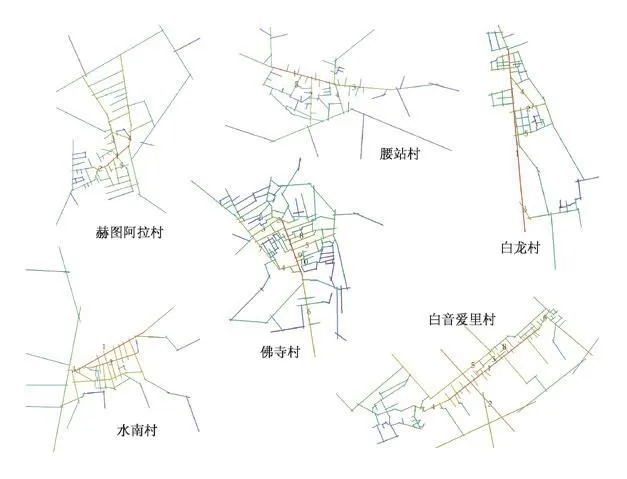

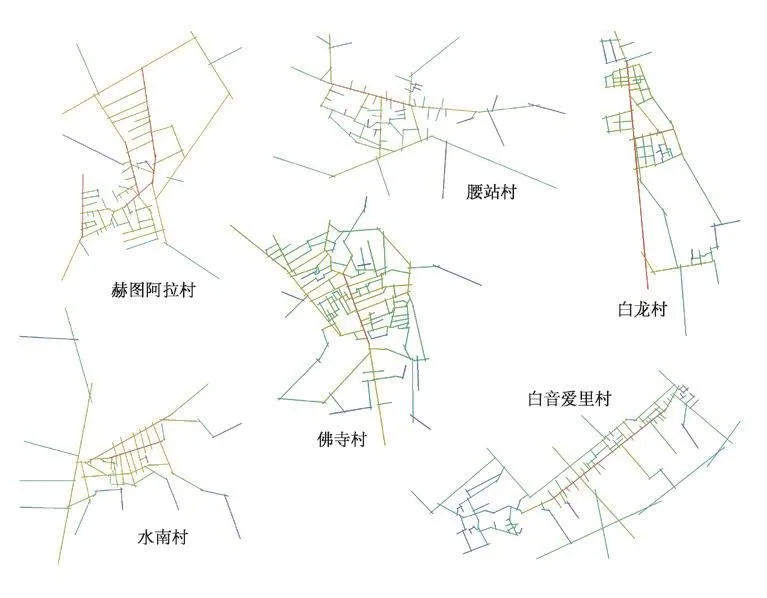

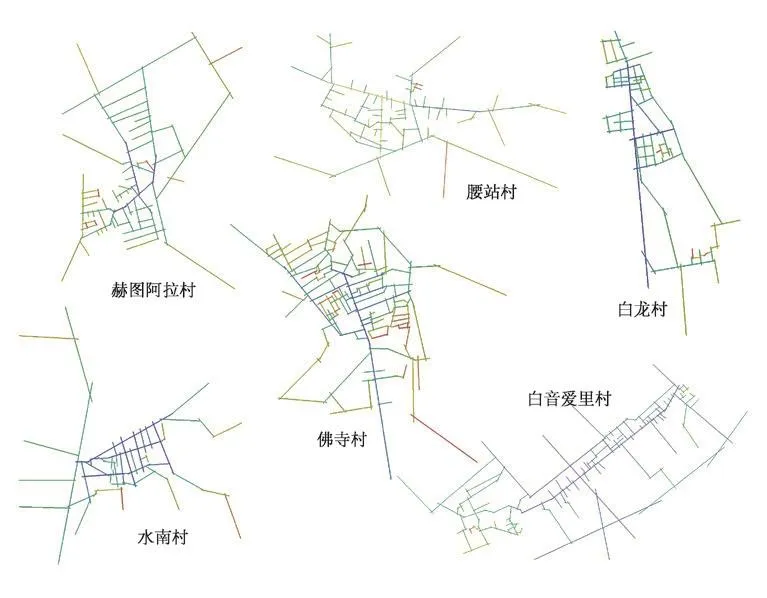

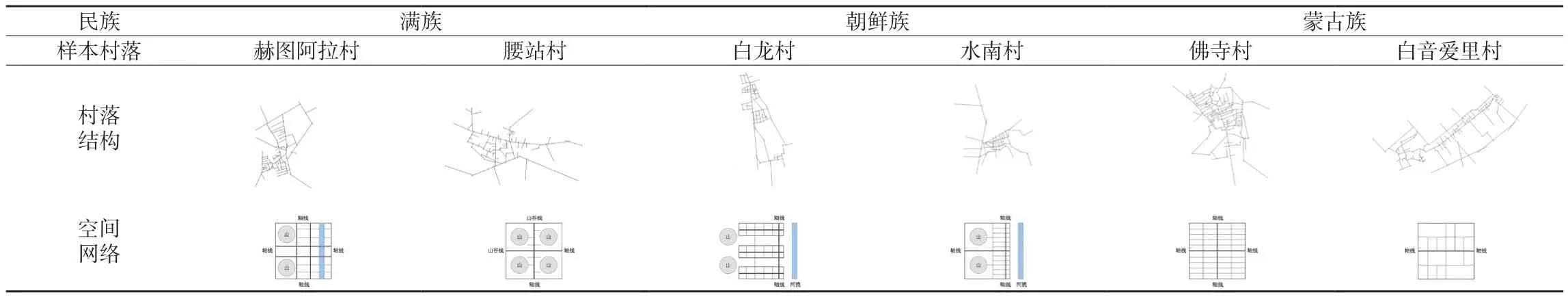

本研究从轴线模型的分析可得,村落结构形态布局大概分为三种形式:团状、带状、分散式块状。通过对各个村落所对应的整合度、连接值、深度值和可理解度等参数值进行对比,可得出各村落图示结构(参数值形成分级色谱,暖色代表对应数值较高,冷色代表对应数值较低)及村落间的相似性与差异性(表1)。

表1 典型样本乡村轴线模型参数Tab.1 typical sample rural axis model parameters

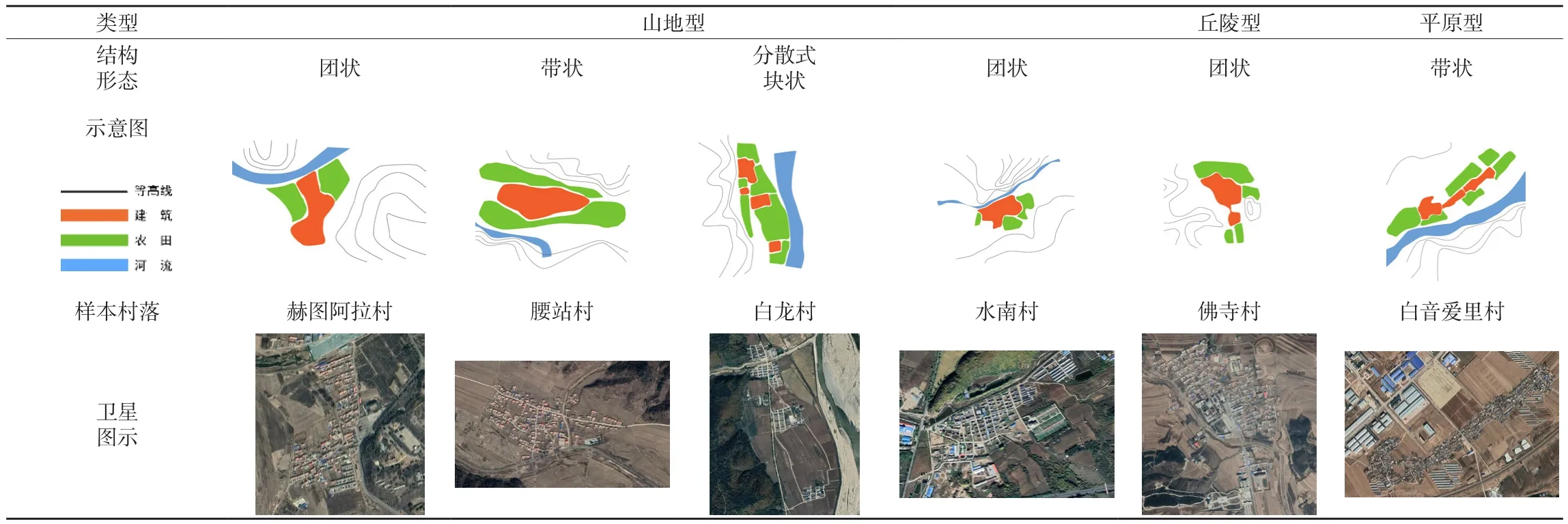

第一,整合度。整合度可描述村落空间的集散程度,分为全局整合度(图2)和局部整合度(图3),反映空间中一点到其他各点的联系。整合度值越高的点在系统空间中的空间可达性越高,反之越低。全局整合度数值最高的轴线(占全局整合度总值的5%~10%)称为轴线系统的集成核,是村落的核心区。

图2 样本村落的全局整合度Fig.2 global integration degree of sample villages

图3 样本村落的局部整合度Fig.3 local integration degree of sample villages

第二,连接值。连接值表示系统空间的渗透程度,是与第i个节点空间相连的空间数量之和;平均连接值表示各村落节点连接空间的平均个数。其数值与空间渗透性呈正相关(图4)。

图4 样本村落的连接值Fig.4 connection values of sample villages

第三,深度值。深度值数值是空间节点到相邻空间节点最少空间转换次数;平均深度值是村落内某一节点与其余空间节点拓扑距离之和的平均数。深度值代表空间的便捷程度与可达性(图5)。

图5 样本村落的深度值Fig.5 depth value of sample village

第四,可理解度。可理解度反映各村落通过局部认识整体空间的难易程度,衡量局部空间结构对整个空间系统理解程度的贡献值。

3 不同民族传统村落形态的句法释义

3.1 族群特征与村落形态要素

民族特征作为影响少数民族社会关系与构建村落形态的重要因素,映射出社会发展的逻辑及村落形成发展的内涵。样本村落受民族群体特征的影响,其功能要素与结构形态形成特殊定型。

满族是对女真文化进行整合,经历八旗制度的建立与完善,最终形成的以渔猎为核心的民族文化聚落。随着清末大量汉人进入东北,满汉交融使满族聚落内部的原始性得以剔除,促进了满族文化的进一步发展。如赫图阿拉村因满族都城而建,形成以城为核心的村落构成形态;腰站村作为皇帝祭祖的“驿站”,保留了满族皇族的传统礼仪,其选址也受到背山近水的风俗影响,形成沿河布局的带状村落形态。两者的结构形态及选址习俗均受到传统的满族文化影响。

朝鲜族是一个因政治、军事因素被迫迁移的过境民族。受移民初期闭塞的地域环境影响,朝鲜族与其他民族几乎没有文化交流,未受到其他文化的冲击。朝鲜族在极大程度上保留自身独特性,形成适应环境且自身完善的民族文化体系。白龙村与朝鲜半岛“咸镜道式村落”类似,遵循背靠山体、周边溪水环绕、村落前望稻田的格局,呈分散式块状布局[16];水南村三面环山、一面绕水,布局选址极为考究,其传统民族文化保存较完好。

蒙古族长期保持“逐水草而游牧”的生活而形成了“人—家畜—环境”相互协调的游牧文化特征。蒙古族人有着强烈的文化认同感,其文化特征以符号形式(地域称谓、文字图案、建筑形态等)呈现在聚落中,形成极具蒙古族特色的农业聚居区。例如佛寺村形态布局呈“乌力吉”民族图形,极富民族意象[17];白音爱里村不管是公共空间的敖包意向,还是极具东北蒙古族民居特色的“海青平房”等承载着蒙古游牧文化,整体形态呈带状,按照街巷区域划分为三部分是辽西蒙古族聚落的独特标识(表2)。

表2 样本村落功能要素构成Tab.2 functional elements of sample villages

3.2 社会结构与村落组织结构

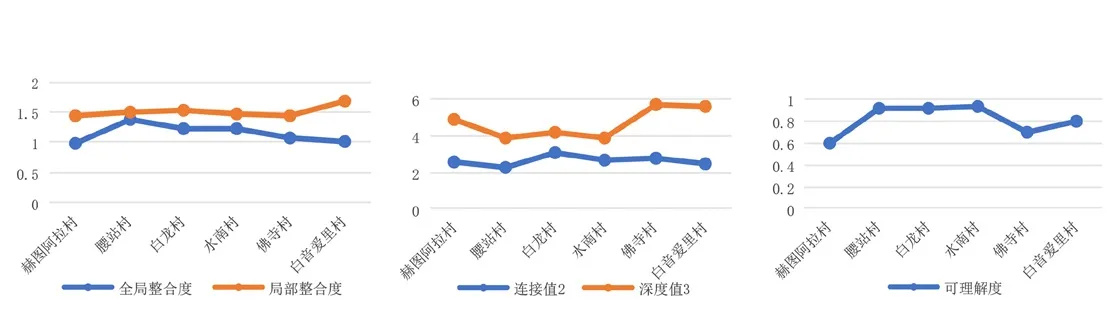

在受乡村社会环境的影响下,各村落均存在严重的人口空心化与老幼化现象,随着人口结构的改变,传统村落的营造发展缓慢,同时受现代外来影响因素冲击较小,最终其形态完整性得以保存。如赫图阿拉村在缓慢的自由生长中反映出村落的内部社会空间,其图示中村落集成核靠近古城墙位置,反映了村落与古城之间的关联。同时,样本村落均是以家族、民族作为主要框架的社会空间形态,村内村民多出同源,为典型的主姓村。这些主姓村在村落结构中可明显反映出当时的社会关系:如腰站村以“肇氏”为主,六大支系组团构成既独立又关联的布局形态,形成以横向中轴线为主、纵向轴线为辅的组织结构,整体村落呈线型布局,所以局部整合度、连接值较高;白龙村人口结构单一,受外来因素冲击非常小,村落形态完整性极高,其村落道路分级明确,呈规整网格状布局,全局整合度、局部整合度、连接值和可理解度在样本中属于较高水平。不同民族村落的组织结构特征均可映射出其内涵的人口结构形态,两者在村落发展中相互作用。

不同民族有不同的文化信仰,但有时同一民族的信仰也会不同。例如,满族的萨满文化,朝鲜族的儒家文化、基督文化等,蒙古族的佛教文化、萨满文化等。这些宗教文化随着村落的发展形成族群特有的社会记忆,在影响村落内部结构的同时也增强了民族认同感,如简单化的祭祀行为、集体化的神灵崇拜、世俗化的丧葬嫁娶、官方化的节庆习俗等,各村落都表现出特色文化行为与传统公共空间的关联性,其中典型村落在布局形态上也反映了宗教文化的渗透,如佛寺村空间与藏传佛教紧密关联,以信仰符号为原型,形成复杂的村落形态,全局整合度、可理解度较低,其以几何中心为核,体现了民族文化信仰与村落结构自发性发展相结合的构建特征。

民族村落的发展不仅面临传统产业的束缚,还要保护自身的民族元素不被破坏。在实现乡村振兴的进程中,改善乡村生活环境、升级当地产业结构成为乡村发展的优势之路,但这势必会影响传统村落的生产生活方式。例如,水南村的可理解度在样本村落中最高,集成核位于村口,形成以村口为核心的规整布局形态,增加了村落的辨识度;白音爱里村通过公共空间的民族元素形成非物质文化景观,由轴线模型可见,集成核较为分散,全局整合度、可理解度处于中等水平,反映了村落内部结构组织的复杂性,也展现出社会结构片段式发展的过程(图6)。

图6 样本村落参数比较分析Fig.6 comparative analysis of sample village parameters

由此可见,满族村落布局受传统风俗礼仪的影响具有明显的向心性;朝鲜族村落因原始环境所迫,规模较小,形式单一;蒙古族村落布局受民族文化影响较多,形态自由。这些样本均体现出不同民族的社会结构导致村落组织结构呈现出的形态特征,进而彰显出多元的传统村落民族特色。

3.3 时代变迁与村落空间层级

从时间维度上,通过研究整体的历史变迁,从而探讨村落的产生(民族村落原型)、发展的过程(社会环境塑造)和未来的趋势(村落意义表达)[18]。为研究村落空间层级与社会功能转变因素、生产生活改变因素、民族文化变迁因素之间的关联,本文使村落的主要空间落点在民居单元,将公共空间作为影响要素,与集成核的图示进行叠加分析(表3)。在各属性参数中,局部整合度、连接值等较为接近,可推测空间结构层级较为相似;对于可理解度,则跨度范围较大,可推测为不同村落的层级跨度差异较大。

表3 样本村落空间层次分析Tab.3 spatial hierarchy analysis of sample villages

满族村落历史选址受满清皇族影响,空间系统也受此影响,致使村落民居布局呈片状发展。不同组团因受影响程度不同,可达性有极大的差异,村落形态可见其最初的形式特征。对于靠近主路的民居组团,其深度值相对较小,街巷的形成相对便捷。村落在现实发展中逐渐构成了现有的社会环境。例如,赫图阿拉村承担古城旅游产业的衍生功能,空间结构得以改善,形成公共空间(文化)—居住空间(生活)—生产空间(生产)相互促进的层级关系;腰站村虽满族民居几近消失,但保留下的众多文物及延续下的非物质文化遗产依然存在于生活的方方面面,其村落的空间围绕着社会活动产生层级划分。

中国的朝鲜族作为过境民族,在村落的选址和建设方面保持了民族传统性,隐含自然山水城市的概念。其村落多具有自给自足的农业生活背景,在民居组团中包含居住(建筑)、生活(广场)、生产(农田)三种要素,且道路结构与空间系统形成清晰的层次关系,既承载朝鲜族文化属性,又适应生产生活方式。朝鲜族村落以旅游产业带动发展,进一步分化村落功能结构。例如,白龙村以百年部落为功能核心、非物质文化遗产为精神核心共同带动村落发展;水南村打造独特旅游乡村,加强广场空间在村落的精神意义,同时增加次级文化空间,使村民、游客形成互动。

东北地区蒙古族村落在移民选址中面临生产方式由牧业向农耕的转变,首先考虑农业的需要。在村落布局上,蒙古族与其他民族不同,受到民族文化影响较大。例如,佛寺村受瑞应寺影响,以“乌力吉”图案构成街巷主体框架,居住单元较为自由;白音爱里村族群变迁更体现于村落空间中,形成以主街为骨架、头道营子为核心的空间层级,承载着辽西蒙古族族群变迁的历史。蒙古族村落的连接值较低,拓扑深度高,可理解度值与样本乡村相比整体偏低,这表现出空间布局的随意性,同时民居组团向具有民族特色的空间节点聚集,形成多元丰富的空间层次。

以上各村落建村起因不同,村落原型差异较大。随着时代变迁,各村落均面临相似的发展问题,在寻求突破时则表现为不同的解决方式,都在探寻契合当代社会背景的村落构建形式。在未来的发展中村落的层级依然以民俗文化为核心,只有表达出自身民族文化才能更好地延续村落的生命力。

4 少数民族村落形态的相似性与差异性影响因素

4.1 分布区域与地域特征对村落形态的限制影响

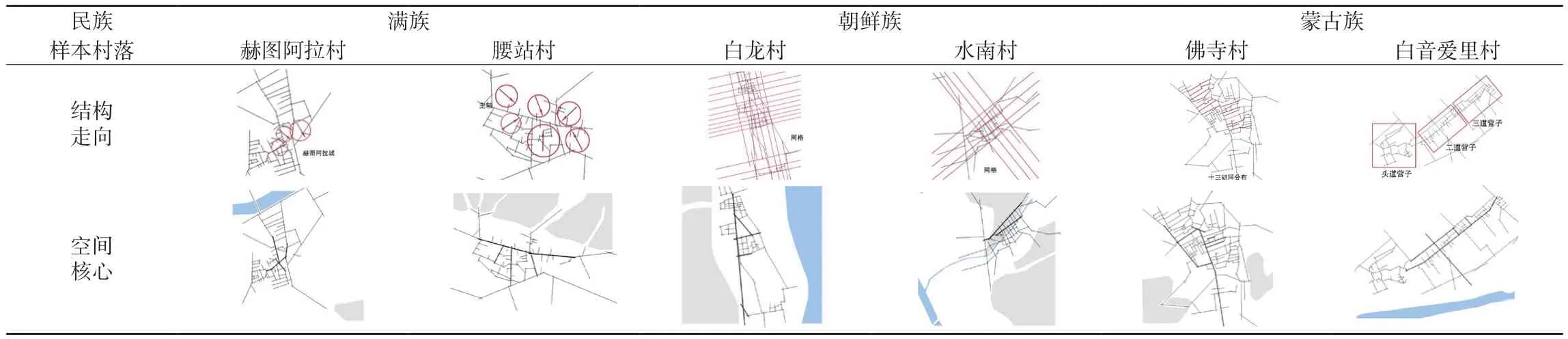

村落整体的结构形态差异主要受分布区域及地域特征的影响。满族与朝鲜族对聚落选址、用地分布的原则与方法较为相近,蒙古族则有较大的差异性(表4)。

表4 样本村落核心区域网络提取Tab.4 sample village core area network extraction

满族村落在东北地区分布较广泛,满族先民以狩猎为生,选址山地,因此山地村落居多,即使在如今满族人逐渐从山林走向平原,但仍秉袭最初“依山做寨,聚其所亲居之”的传统[19]。通过对句法图示进行转译,可以看出村落空间聚集区域受地形起伏与河川关系的影响与制约,沿山谷线分布。

朝鲜族村落选址和满族类似,多居山地,此源于朝鲜族先民多于山坡之阳、靠近道路交通方便地区、河流旁边的选址习惯,地势高爽,没有水灾的危险[20]。朝鲜族移民初期因地理环境与原栖息地类似、交通闭塞等原因,在向东北腹地平原迁徙的过程中,为保证村落的生存发展仍保留传统的选址方式,其空间网络也显示出朝鲜族村落的结构层次明确、布局形态规整。

蒙古族分布范围相对较小,由于民族变迁的影响,其在东北聚居区多分布于平原地区,导致村落局部形态较为自由。村落的发展在结构主轴线的基础上随着民族变迁而逐渐庞大,但内部次要轴线却较为零散。

4.2 生产方式对村落结构形态的影响

生产方式是社会变迁的主要动因,生产方式的变化必然会导致民族整体发展的改变。东北地区满族、朝鲜族和蒙古族这三个少数民族传统的生产方式有着极大差异,由于生态环境的改变及经济利益的驱动,均变为以农业为主,甚至如今转变为旅游业带动下的多产业联合发展(表5)。

满族从渔猎为生的民族转向以农耕为主的生产领域,使满族人民的思想文化发生改变。随着如今旅游产业的介入,转变再次发生,形成以渔猎文化为底层核心、其他产业文化为表层的二元结构。满族村落也在此背景下形成如今从散布到聚集的布局结构形式,轴线系统的集成核更加聚集,与传统家族核心区域成为公共空间。

朝鲜族基本继承了咸镜道农耕为主的传统生产方式。其村落结构较为明确,侧重符合农耕的生产方式。随着村落的不断发展始终保持农耕文化,并以此形成特色旅游产业,进一步加强村落的原始结构(全局整合度最高),在此基础上改善村落空间层级。

东北地区蒙古族基本以耕作农业、养殖业代替了自古以来的畜牧业,生产方式逐渐向“汉人”看齐。因生产方式的变化导致村落原始民族元素融入村落公共空间中,村落的整体形态也依据民族性逐渐构建。因此,蒙古族村落在与其他民族村落的比较中深度值普遍较高、可理解度相对较低,村落的复杂程度明显高于其他样本。

4.3 生活方式对村落结构形态的影响

民族文化的形成、发展与地理环境息息相关,东北地区少数民族虽起源不同,但由于生活环境相似,其生活方式也具有相似性(表5)。

表5 样本村落核心区域空间趋势Tab.5 sample spatial trend of village core area

满族是在女真族的基础上,与东北其他各族融合形成新的民族共同体。满族的祭祀活动盛行,不管是祭祖还是祭天都体现了满族独特的生活面貌,这也造就了满族村落往往以祖先文化及遗址为核心进行建构,形成具有向心力和凝聚力的结构形态。在句法图示中也可以看出,核心区域集中分布于民族氛围较重的空间。

朝鲜族旧时移民大多为贫困农民,其村落建造形态受平民阶层的文化影响相对简陋,但基本形态和内部结构仍继承了朝鲜半岛的民俗文化,保留了传统的生活方式。移居东北地区的朝鲜平民受风水地理思想,村落保持了良好的空间格局,句法显示其各分级轴线的连接值、深度值较为相近,也是民族文化性的体现。

蒙古族由于生产方式的快速变迁使生活方式发生突变,从牧民的流动式转变为定居式。这也使蒙古族村落内部表现出了极强的民族文化性,在营屯聚落的遗存与演化中,民族文化、历史变迁等以村落公共空间为载体进行表达。村落的集成核较分散,体现出各个时期对村落建设重点的变化,也传递出蒙古族社会深层的结构信息。

4.4 民族文化变迁及“汉化”对传统村落的影响

东北地区各民族分布广泛,聚居地错落杂处。各民族文化间地碰撞交融形成了东北地区多元的民族特征。

清朝入关后,由于满族皇族的特殊性,相关政策导致东北“满化”,但随着关内人民的流入,东北地区少数民族的生产生活方式与宗教文化均受到了汉族的影响。加之新中国成立后的一系列政策驱动,以家族关系为核心的构成形态逐渐转变为以夫妻关系为核心。人口流动和意识体系的改变逐渐打破了民族的封闭性,使得少数民族逐渐摆脱原有产业制约,形成一二三产联合的形式。随着村落内民族意识逐渐增强,民族传统文化得到创新和发展的机遇,在村落结构的表达中占据了核心位置。

满族的发展依旧受到满族皇族影响;朝鲜族结合历史文化形成新的发展模式;蒙古族变化最剧烈,但也是自身特征最明显的民族。在汉文化影响下的东北地区,各民族文化或多或少受到汉文化限制与影响,自发性的发展使部分村落结合自身特色发扬民族特性,也有部分村落未能有效发展保留文化。因此,民族“汉化”各有利弊,民族交融是民族繁荣的必然趋势,理应正确引导各民族“汉化”发展。

5 结语

少数民族传统村落的形成和演变受地域特征、风俗文化、社会结构、历史人文等多种因素的协同影响,其空间结构具有复杂性和多样性。基于空间句法理论分析复杂聚落空间内部的逻辑关系,其图示及量化参数可横向比较不同空间的形态特征和形成因素,研究人们主观感受与村落客观模型的吻合程度及存在的问题。研究发现以下四点。第一,村落选址特征的差异化,满族、朝鲜族多依山傍水,蒙古族则多平原。第二,生产方式的差异化,以上三个民族如今的生产方式接近——以农耕为主,但传统的生产方式对村落结构的影响痕迹依然较重,并以此形成民族旅游产业空间。第三,生活方式的差异化,少数民族生活受到不同民族宗教信仰活动影响,形成各自特色空间。第四,民族文化变迁及“汉化”过程的差异化,不同民族对外来文化接受程度不同,朝鲜族受影响最小、满族次之、蒙古族最大,因此蒙古族村落结构变化最为剧烈。

满族、朝鲜族、蒙古族传统村落的最大区别在于民族特征及社会变迁影响下结构组织方式的差异性。在此基础上力求改善少数民族村落空间结构和人居环境质量,探寻出空间结构形态发展的内在秩序和演变规律。

图表来源:

图1:院人口普查办公室、国家统计局人口和就业统计司.中国2010年人口普查资料[M].北京: 中国统计出版社, 2009, 11(4): 24-30.

图2-6:作者绘制

表2-5:作者绘制