2020年新冠疫情前后南昌市大气CO2浓度变化及影响因子分析

胡诚 艾昕悦 侯波 夏玲君

0 引言

二氧化碳(CO2)是最主要的人为温室气体,其最新的大气背景浓度已在2021年12月上升到415×10-6(干燥空气中CO2的摩尔分数,下同)(https:∥gml.noaa.gov/ccgg/trends/).CO2浓度上升的主要原因是全球尺度上的源大于汇,其中人为活动如化石燃料燃烧、水泥生产及土地利用类型改变产生的CO2排放则是主要的源,其中城市区域贡献了全球70%的人为化石燃料燃烧[1].我国于2020年9月宣布力争在2030年前实现碳达峰,2060年实现碳中和的“双碳”战略[2-3],城市的降碳减排将成为首要目标.

现阶段,基于“自下而上”IPCC算法的CO2排放清单已成为不同省市,尤其是工业发达的城市地区制定“双碳”政策、评估其有效性的关键数据依据.然而,近期有学者通过对比9个不同机构各自编制的中国排放清单资料,发现传统的排放清单在省级及更小的市级空间尺度相对误差甚至超过100%[4-5],且并无特定排放清单被证明能准确展示所有高排放区域的CO2排放特征,也无被广泛认同的不确定性最低的排放清单.因此,如何降低CO2排放清单的不确定性,进而加强对区域尺度CO2排放机理的认识,厘清在CO2高排放区的排放量,已成为我国实施“双碳”战略中亟需解决的关键科学问题.排放清单的不确定性主要是由3种原因导致的:一是统计渠道的不同导致了活动数据的差异[4-6];二是排放因子的使用是为了简化碳排放计算过程,它在时空分布上存在复杂性,绝大多数地区都未进行本地化的校正[7-8];三是由于缺乏不同组分排放量的空间分布信息,以往结果通常采用间接资料,如人口分布或者夜晚灯光指数,这并不能真实代表CO2排放的空间分布特征[6,9].因此,传统排放清单无论在总排放量,或者空间分布上的不确定性依旧较大.

而基于高精度大气CO2浓度观测和传输模型的“自上而下”排放量反演,则以真实大气浓度观测为约束条件,为准确估算人为CO2排放量提供了新思路和方法[10-13].2020年6月世界气象组织召开了全球温室气体信息系统会议(Integrated Global Greenhouse Gas Information System,IG3IS),同样指出大气温室气体浓度观测及“自上而下”方法与传统排放清单算法相结合的重要性.大气传输模型基于其原理可分为“欧拉”和“拉格朗日”两大类,每类都包含不同机构开发的模型、气象驱动场、边界层参数化及反演同化方案.不同模型都有对应的优缺点,其中基于“拉格朗日”原理的反演方法具有空间分辨率高、气象场可离线优化等优势,在国外多个城市开展过相关温室气体反演研究[10,14-15],但在我国城市地区应用较晚,最早在南京市开展过相关研究[3,16-18].气象场的准确模拟是大气反演的重要基础,不同的模型及参数化方案的选择将得到不同的气象场尤其是边界层高度,进而导致反演结果的差异及降低可靠性.因此,为了得到CO2排放量反演的可靠结果,需针对不同模型进行浓度模拟及通量反演研究,并评估量化其不确定性来源.

我国政府在2020年新冠疫情的不同时期采取了对应有效的管控措施,有力地控制了疫情.本研究通过对比江西省南昌市大气CO2浓度在疫情前后的变化,并结合高精度的拉格朗日大气传输模型对其进行模拟评估,进而量化不同因子(主要包括人为源、自然源、背景值和气象场)对其浓度变化的影响,以期为丰富我国大气反演的模型方法提供支撑.

1 材料与方法

1.1 大气CO2浓度观测

大气CO2浓度观测点位于南昌市(面积7 195 km2)内的生态气象观测站(115°46′E ,28°41′ N),观测仪器为G2401(Picarro公司)大气CO2浓度在线分析仪,进气口安装在离地面50 m的高塔上(图1),且由特氟龙管路和浓度分析仪连接.仪器每3 h标定一次,标气可追溯到NOAA/GML(Global Monitoring Laboratory)标准,所使用的标气包含3个浓度梯度(高浓度:440.03×10-6;中浓度:405.50×10-6;低浓度:361.91×10-6).本研究所使用的数据都是标定后的小时CO2浓度,标定的具体步骤可参考文献[19].

图1 WRF-STILT模型的模拟区域设置(D-STILT为WRF气象场用于驱动STILT的区域)及高塔观测站(右图)Fig.1 WRF-STILT model domains,D-STILT represents domain used in STILT model,and figure on the right panel is the tall tower observation site with CO2 observation inlet at 50 m height

1.2 大气CO2浓度模拟

本研究将采用WRF-STILT大气传输模型对小时CO2浓度进行模拟,并分别研究不同因子对浓度变化的贡献.STILT(Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport)模型基于拉格朗日原理,其气象驱动场由WRF(Weather Research and Forecasting Model,version 4.2.2)模型模拟,模拟区域设置为2层嵌套,内外层空间分辨率分别为9 km和27 km(图1),Domain1包括我国中部和东部区域,Domian2则覆盖华中地区,模型垂直分为39层,其参数化方案采用Hu等[17]的设置,该参数化方案已在前期与观测气象要素的对比研究中表明模拟准确性高.STILT模型通过在观测站点所在位置和高度释放大量空气粒子,并在气象场的驱动下模拟所有粒子在大气中的传输过程,积分步长为1 min,通过量化在某一高度内(通常设定为1/2边界层高度,且对设置高度不敏感)停留时间,进而计算模拟区域内所有格点对观测点的潜在浓度贡献源区即足迹权重(footprint),其计算公式如下:

(1)

1.3 人为源排放清单和植被生态系统净交换

人为源来自于EDGAR v6.0(Emission Database for Global Atmospheric Research),包括28类人为排放源,并涵盖所有人为排放源类别,主要包括能源工业(ENE)、制造业(IND)、居民使用(RCO)和水泥生产(NMM).其空间分辨率为0.1°,时间分辨率为月.为了得到小时尺度的高时间分辨率排放清单,本研究将基于不同排放源的日变化系数,在模型中输入对应的具有小时分辨率的人为源.自然源包括植被生态系统净交换(NEE)与生物质燃烧,都来自于Carbon-Tracker大气通化系统的反演结果,空间分辨率为1°1°,时间分辨率为3 h.模型中的简化模拟框架如下:

Cm=Cbg+ΔCf+ΔCb+ΔCNEE,

(2)

式中Cm,Cbg,ΔCf,ΔCb,ΔCNEE分别为大气CO2浓度模拟值、CO2的背景值、模拟区域内人为源排放产生的浓度贡献、生物质燃烧产生的浓度贡献以及生态系统净交换(NEE)产生的浓度贡献,Δ表示对应CO2通量引起的浓度贡献,其中当NEE为负通量(净吸收)时ΔCNEE为负值,反之为正.

(3)

式中ΔCm为模拟的任一通量产生的浓度贡献,n为168 h,S(x,t)表示由模拟区域内任一格点的通量,与模型模拟的足迹权重(fi)相乘,通量单位为mol·m-2·s-1.由于足迹权重单位为10-6mol-1·m2·s,因此通量和足迹权重相乘可直接得到对应的浓度贡献.模型中CO2的背景值取自瓦里关区域本底站的观测[17].

1.4 南昌市疫情期间管控措施

江西省及周边省市从2020年1月24日开始实施新冠疫情防控一级应急响应,到3月12日下降为二级应急响应,3月20日降低为三级应急响应.在一级响应期间,城市交通和工厂生产及建筑等各行各业受到严格管控,而二级响应期间,各行各业开始恢复正常生产,三级响应逐渐恢复到接近疫情前水平.本研究把1月24日到3月11日共48 d设置为一级管控期间,3月12日到4月30日共50 d归为二、三级管控期间,因此两个时段的总天数接近.

2 结果与讨论

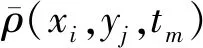

2.1 观测期间CO2浓度贡献源区

为展示研究期间南昌市CO2观测点的潜在贡献源区及其空间分布,WRF-STILT模拟了从2020年1月24日至4月30日的所有小时足迹权重.如上所述,任一小时的足迹权重包含220230168的数值矩阵,其中220230代表模拟区域内的空间分布,168则代表影响该小时浓度的过去7 d的大气运动.将研究时段内所有足迹权重进行平均,图2为平均浓度贡献源区空间分布,从图2可知该浓度的主要贡献来自于南昌市内及江西的东北部,受当地冬春季盛行风向影响呈现东北—西南走向.此外,江西省内其他地区及江西周边各省市都对该观测站点的浓度变化有影响.为了量化不同区域对该站点的具体影响,下面将结合各地排放源空间分布进行分析与模拟.

图2 WRF-STILT模型模拟的观测点浓度贡献源区足迹权重,数值以常用对数(lg)的形式表示,表示2020年1月24日至4月30日平均值Fig.2 Averages of WRF-STILT model simulated footprint,values are in lg and averaged for period of January 24th to April 30th,2020

图3为EDGAR人为源和植被生态系统净交换(NEE)的空间分布,其中人为源包括除飞机飞行期间CO2排放外的所有类别,这是因为飞机飞行高度主要在大气边界层高度以上,在WRF-STILT模型中不被认为是地面源.从图3植被NEE的空间分布可以看出,研究时段1月24日至4月30日内在江西大部分地区表现为弱的碳源,只是在全省少部分森林覆盖区表现为碳汇.而人为总排放量的空间分布可以看出,全省的碳源主要分布在江西的北部地区,这和全省的经济发展以及城市分布状况一致.结合模拟的观测点足迹权重可知,将主要受到来自南昌市内及北部地区排放的强CO2人为源影响.EDGAR的排放清单中展示出了明显的月变化特征,南昌市1月至4月的日排放量分别为9.69104、9.93104、9.44104和8.84104t.以上EDGAR排放清单被认为先验排放源,尤其是疫情期间的排放源会降低,因此会在本文2.3部分对比先验模拟浓度与真实CO2浓度后讨论排放量变化.

模型结合EDGAR排放清单模拟了不同省份对观测点的浓度贡献及其比例(表1).由表1可知,江西省产生的CO2浓度贡献为11.82×10-6,约占总人为源浓度增加值的69.1%,南昌市局地排放源贡献了60.6%,高贡献主要是因为观测站点位于江西省南昌市.此外,相邻的湖北和安徽省分别贡献5.8%和4.5%,这主要是由于当地冬春季的盛行东北、西南风使得两省的排放可以被快速传输到南昌市内观测点.而江苏、河南和山东三省虽不与江西省相邻,但其贡献分别达到4.0%、1.6%和1.0%,图3a也显示这三省都是CO2高排放区,表明远距离大气传输过程对城市CO2浓度有重要影响.虽然以上浓度贡献比例是基于先验排放清单模拟的结果,考虑到江西及周边各省市的城市区域管控措施时间及强度接近,各地的排放源变化具有一定的空间相似性.因此模拟的不同省份所占比例被认为变化不大,而真实的人为源浓度贡献会相应减小.

表1 WRF-STILT 模型模拟的不同省份及南昌市对观测点先验浓度贡献及其比例Table 1 Proportions of simulated CO2 enhancement contributed by Nanchang and neighbor provinces

图3 研究时段内人为CO2总排放源(a;以常用对数lg表示)和NEE的空间分布(b;单位:mol·m-2·s -1),红线标注为江西省,蓝线为南昌市Fig.3 Spatial distributions of (a)anthropogenic EDGAR CO2 emissions and (b)biological NEE,(units:mol·m-2·s -1),Jiangxi province is outlined by red and Nanchang city by blue

2.2 疫情前后大气CO2浓度变化及模拟对比

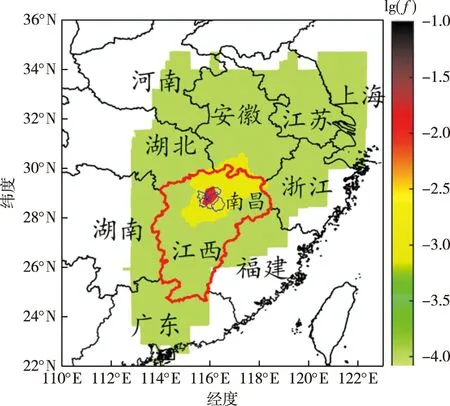

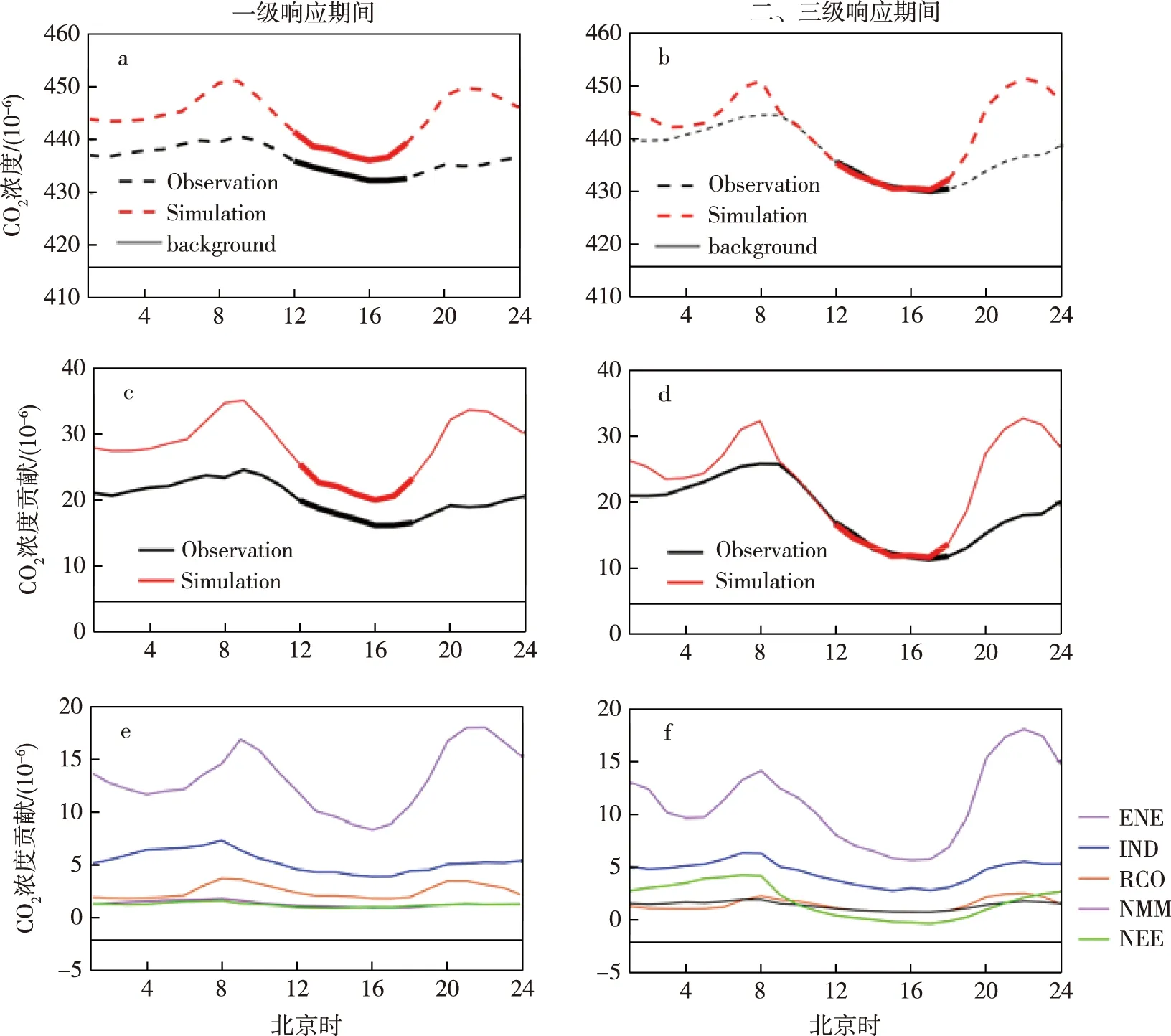

南昌市观测站大气CO2浓度模拟与对比如图4a所示,可以看出模型能较好地模拟CO2浓度的小时变化特征.其中一级响应期间的模拟值相对于观测值偏高,而二、三级响应期间的模拟值则更接近观测值,这主要是疫情管控导致的对交通出行、工业生产能耗及电力需求的下降,因此使得化石燃料的使用量减少及CO2排放量的降低.一级响应管控时段的RMSE(均方根误差)、MB(平均误差)和R(相关系数)分别为15.47×10-6、5.91×10-6和0.55;二、三级响应期间则是15.21×10-6、4.23×10-6和0.58.对应浓度贡献的组分分析如图4b—c所示,两个时段内的植被NEE产生的浓度贡献分别为1.57×10-6和1.89×10-6,而模拟的先验人为源贡献分别为26.30×10-6和21.11×10-6,因此植被NEE相对于人为源的浓度贡献所占比例小于10%,可知模拟时间段的小时浓度变化主要受到人为源影响,而植被NEE相对于人为源则较低.一级响应管控期间能源工业(ENE)占据人为源的主要比例,约49.7%,其次是制造业(IND)贡献了21.8%,居民生活(RCO)11.9%,水泥生产(NMM)占6.5%.二、三级管控期间能源工业、制造业、居民生活和水泥生产则分别贡献了53.3%、22.0%、7.4%和7.0%,说明两个时段内大气CO2浓度组分很接近.

图4 (a)观测的小时CO2浓度与模拟值、(b)模型模拟的总人为源和NEE贡献的浓度贡献和(c)不同类别的人为源贡献Fig.4 (a)Comparisons between observed and simulated hourly CO2 concentrations,(b)simulated enhancement from anthropogenic emission and biological NEE,and (c)components of main anthropogenic categories

研究发现模型在部分时段会出现浓度的偏高,使其超过500×10-6,而观测结果并无如此高值出现.通过分析发现浓度偏高都出现在夜晚,此时模型模拟的边界层高度低于100 m.而在WRF-STILT模型的排放源设计中,认为所有排放源都是在近地面排放,并无其高度信息.但是本研究表明,南昌市周边发电站烟囱高度通常高于100 m,而夜晚的边界层高度,尤其在冬季常低于50 m,导致在真实情况下排放源处于边界层以上的自由大气层,进而对边界层内部的浓度影响非常弱,而模型默认为排放是在地面,使得模拟的排放源影响更强(图4、5),浓度更大.因此建议今后在WRF-STILT模拟研究中,对于有一定高度的点源,需要结合模拟的小时边界层高度的空间分布,首先进行排放源与边界层高度的对比,然后耦合到模型中进行排放源动态筛选.

2.3 疫情管控及气象因素对浓度变化的影响

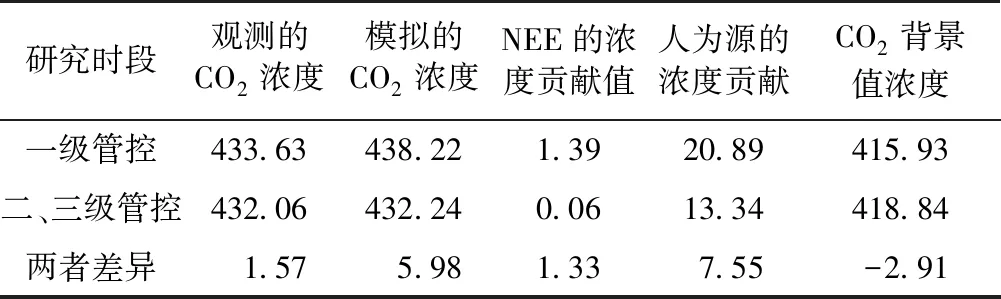

通过对比两个研究时段内的平均日变化(图5a、b),发现一级响应期间,观测值都是小于模拟值,而二、三级响应期间观测和模拟更接近,尤其是在正午时段(12:00—18:00).以往基于浓度观测分析排放量变化的研究,都只使用正午时段的数据,这主要是基于3方面原因考虑:1)该时段的边界层发展强烈,有利于空气中CO2的充分混合和传输,使得观测和模拟值能代表更大空间,且相对于其他时间段,不易受到局地强点源(如小于50 km的发电站)的干扰;2)模型中对于该时间段边界层模拟的误差及其对浓度的影响相对于其他时间段更小,模拟结果准确性更高;3)WRF-STILT模型中目前都未采用排放源的高度,使得边界层低于100 m的时候模型会出现模拟偏高,这也是图4a模型在夜晚偏高和图5a—f中在18:00—08:00的模拟结果上升的幅度会大于观测结果的主要原因.因此,下面将只选取正午时段的观测和模拟进行对比分析.如表2所示,一级和二、三级管控期间正午CO2浓度分别为433.63×10-6和 432.06×10-6,虽然两者值比较接近,但并不代表两个时段的排放量没有变化,因为大气中CO2浓度主要受到气象场(尤其是边界层高度和风向变化引起的源区差异)、人为源、植被生态系统净交换以及CO2背景场4个因子的影响.进一步分析人为排放量变化对浓度的影响,一级响应期间观测到的人为源浓度贡献值(观测减去背景值、植被NEE和生物质燃烧产生的浓度贡献)为16.31×10-6,模拟的人为源浓度贡献值为20.89×10-6,观测值低于模拟值约21.9%,由于前期研究证明所使用的参数化方案对气象场模拟较准确[16-18],因此基于浓度贡献比值方法[14,20],可认为该时段排放量降低幅度约为21.9%;二、三级响应期间观测到的人为源浓度贡献值为13.16×10-6,模拟的人为源浓度贡献值为13.34×10-6,说明人为源排放源能代表该时段的排放量.若使一级响应期间的排放量降低21.9%,则校正后模拟的人为源浓度贡献从20.89×10-6下降为16.29×10-6,模拟CO2浓度将与观测值一致.表2进一步列出了对以上4种影响因子的量化分析,其中背景值和植被NEE差异分别为-2.91×10-6和1.33×10-6,人为源差异为2.95×10-6.因此可知,二、三级管控时段背景值的增加抵消了气象要素差异导致的人为源浓度贡献减小的差异.

图5 观测和模拟的CO2浓度日变化,包括(a)一级响应期间CO2浓度对比、(b)二、三级响应期间CO2浓度对比、(c)一级响应期间浓度贡献对比、(d)二、三级响应期间浓度贡献对比、(e)一级响应期间模拟的浓度贡献组分对比和(f)二、三级响应期间模拟的浓度贡献组分对比Fig.5 Diurnal averages of observed and simulated CO2 concentration,enhancement and its components in two study periods

表2 两段管控期间观测与模拟CO2浓度对比(12:00—18:00时段)Table 2 Comparisons of observed and simulated afternoon (12:00-18:00)CO2 concentration and its components in two periods 10-6

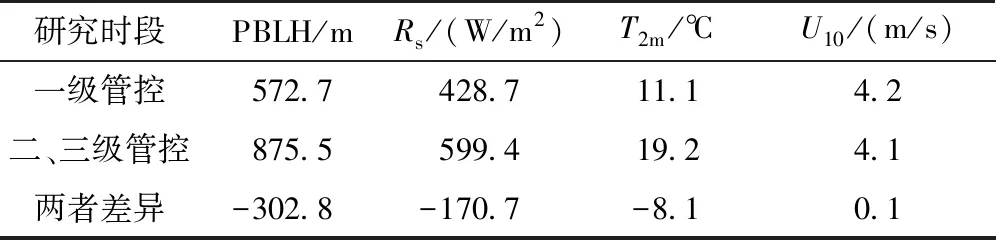

模型中在一级管控期间使用的南昌市先验人为源日排放量为9.78104t,二、三级管控期间则是9.08104t,前者是后者的107.7%,因此若两个手段内气象因子相同,则模拟的人为源浓度贡献前者同样是后者的107.7%,然而模拟的先验人为源浓度贡献则分别为20.89×10-6和13.34×10-6,前者是后者的156.6%,因此二、三级管控期间的气象因子使得人为源的浓度贡献偏低.为了量化主要气象因子对CO2浓度的影响,我们进一步对比了模拟的南昌市内向下短波辐射(Rs)、2 m高气温(T2m)、边界层高度(PBLH)以及10 m高风速(U10)(表3和图6),发现二、三级管控相对于一级管控期间人为源浓度偏低的主要原因是较高的边界层高度,其间接原因是向下短波辐射的增加导致地面温度及边界层垂直扩散能力的增强,而风速并不是主要因素.

图6 两段研究时间内的南昌市气象要素对比,包括(a)向下短波辐射(Rs)、(b)2 m高度气温(T2m)、(c)边界层高度(PBLH)及(d)10 m高度风速(U10)Fig.6 Comparisons of diurnal averages of simulated meteorological parameters in Nanchang city in two study periods,(a)Rs:downward shortwave radiation,(b)T2m:air temperature at 2 m height,(c)PBLH:planetary boundary layer height,and (d)U10:wind speed at 10 m height

表3 两段管控期模拟的气象要素对比(12:00—18:00时段)Table 3 Comparisons of afternoon (12:00-18:00,local time)meteorological parameters in two periods

3 讨论

目前已有部分研究通过“自下而上”排放清单方法和“自上而下”基于浓度与卫星观测的大气反演方法量化了疫情对CO2排放量的影响,但不同的研究差异显著,得出我国人为CO2排放量下降幅度为10%~40%[21-23],其中Huang等[23]基于排放清单方法计算了我国东部格点尺度的人为源减小量,结果表明空间存在很大异质性,但平均值约40%.而Han等[24]结合排放清单算法和各地经济统计资料,得出华东地区人为源下降约11%;基于全球卫星观测数据,另一研究[21]反演了全球各国及我国各省疫情期间人为CO2排放量的下降幅度,得出江西和华东地区下降近20%的结论.本研究得出的南昌市排放量下降值处在以上结论的中值范围.考虑到不同城市经济和工业格局和组成的差异,因此,该数据会存在空间上的差异.也有文献研究了疫情对西安大气CO2浓度的影响,发现浓度贡献比非疫情期间低52.3%,排除气象要素后也低35.7%[25].此外,其他空气污染物(如CO、NOx、SO2)的浓度变化则研究较多,且由于和CO2具有相似的排放源(主要是化石燃料燃烧等),因此也具有一定参考价值.一项对江西的研究发现,CO、NOx、SO2这3种空气污染物浓度在疫情期间分别下降24%、53%和21%[26];Ding等[27]基于卫星观测的NOx数据,得出发电厂的排放下降约40%的结论,而NOx的减小主要是燃料底物使用量降低导致的,因此可推断发电站的CO2排放量也下降近40%.

基于大气传输模型和温室气体浓度观测的大气反演方法,最开始的目的是获取植被生态系统净交换和海洋碳通量,其中的基本假设是人为源是准确的.而越来越多的研究表明当前排放清单不确定性依旧较大,区域尺度达到50%~100%[4-5],因此反演过程中人为源排放清单的误差会被直接传递给植被生态系统净交换[28].为了降低人为源排放清单的不确定性,近几年对城市尺度温室气体排放量反演的研究逐渐在国内外开展.需要指出的是,边界层高度的模拟是导致反演结果偏差的重要因素,模型中模拟出偏高(或偏低)的边界层高度会得到偏低(或偏高)的先验CO2浓度,反演过程则会误认为是排放清单偏低(或偏高).不同研究机构往往只采用一种大气传输模型,且在研究过程中并未基于边界层高度真实观测评估不同参数化方案的模拟误差及对排放量反演的影响.此外,不同的先验排放清单由于空间分布的差异及排放清单的低空间分辨率(通常为10 km或0.1°),不可避免会产生潜在的集合误差[15].

当今的温室气体观测网络分布较稀疏,通常一个城市只有一个浓度观测站,这限制了模型对城市排放源空间上的解析能力.国外已经开始了在单个城市(如英国伦敦、法国巴黎、美国旧金山)进行多个温室气体浓度观测站的布局[12-13,29],而我国目前也正在京津冀和长三角地区开展城市温室气体高密度布网观测的探索,这将提升我国的城市温室气体反演能力,增加排放清单的准确性.为了提升城市温室气体反演的准确性,使用1 km及更小空间尺度的排放清单和高密度的城市温室气体浓度组网观测,是提升我国城市温室气体排放量反演能力的必要手段.

4 结论

1)WRF-STILT模型能够准确模拟南昌市大气CO2浓度的小时变化特征,然而由于模型未考虑排放源的高度信息,尤其是城市中的发电站烟囱等强点源排放,将高估夜晚浓度,而正午(12:00—18:00)则无影响.

2)通过对比两个时段的CO2浓度观测和模拟值,结果表明所使用的先验排放清单能代表二、三级管控期间人为CO2的排放量,而一级管控期间的调控措施明显降低了南昌市人为CO2的总排放量约21.9%.在以后研究中,将把边界层高度的变化与排放源的高度(尤其是包含工业生产、发电站等强点源)耦合加入WRF-STILT模型,并基于贝叶斯方法的大气反演框架,反演得到不同源的校正系数及优化后的相对贡献.

3)人为源差异相较于植被NEE是导致两个时段浓度差异的主要因素,虽然正午浓度观测值分别为433.63×10-6和432.06×10-6,但并不代表其人为排放源相近.二、三级管控期间的边界层相比一级管控期间升高,减少了人为CO2排放量导致的浓度增加幅度,抵消了两个管控时段的背景值差异2.91×10-6.