素材积累,写作教学的有效抓手

□ 徐静静 李 想

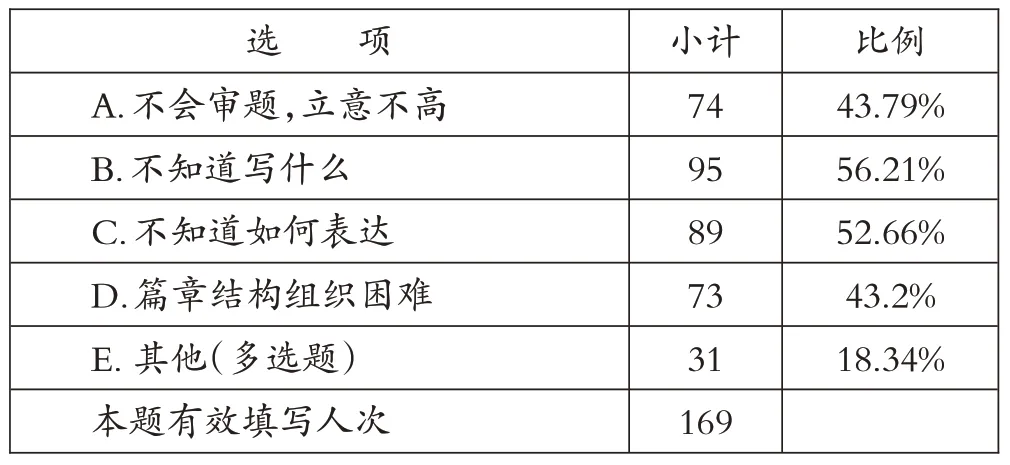

作为初中语文学习的“老大难”,作文一直都是学生怕写、老师怕教的难点。统编初中语文教材将作文训练分单元进行了规划,教师作文教学实践有了训练梯度,但是笔者在所教学校的抽样问卷中发现,初中作文教学依然困难重重。

你在写作中遇到的最大的问题是什么( )多选题

?

其中最主要的问题就是学生写作素材的先天不足,这严重影响了中心的表达,限制了最终成品的质量。笔者将从初中写作素材的突出遗憾和教师引导的日常策略两个方面展开分析。

一、初中生写作素材的突出缺憾

(一)漠视积累素材

相当一部分中学生习惯了日复一日循环重复的生活,不善于发现平凡生活中闪光的事件,甚至不清楚什么样的事、什么样的人可以写进作文中。因此,写作时无话可说。考试作文都有字数的要求,字数问题是学生作文的温饱问题。为了让学生作文达到字数要求,老师教得苦口婆心,学生学得苦不堪言。最后,学生作文依然是“短平快”,写不长。

要不就是题材陈旧不堪,重复着自己过往笔下的故事。获得成功多半是“考试”“考级”“获表扬”;写挫折无非是“考差”“被批”“闹矛盾”;写感动就是“同学借跳绳”“妈妈送雨伞”……这些老、旧素材,从小学写到初中,并有可能继续写下去。作文陷入“千文一面”“千篇一律”“拾人牙慧”的窘况。

(二)盲目匹配素材

随着年纪的增长,学生经历的丰富,很多中学生的生活中也不乏自己的感悟和积累,但是他们使用起来却较为盲目,素材使用“文不对题”的情况时有发生。

如部编本语文七下第四单元的写作实践的第二题,要求以《晒晒我们班的“牛人”》为题,写一篇作文。作文要求选择最能表现其“牛”的材料,可是很多同学选择的材料却是“在我考试失利后安慰我的同桌”“在体育课上鼓励我坚持跑完800米的班长”“发生矛盾后和我和好如初的好朋友”……选材严重脱离了中心。

随着网络媒体的多元化发展,初中生了解世界的渠道更丰富了,所以他们了解到的世界丰富多彩,也有的学生盲目追随影视媒体,选材偏离主流价值观。如部编本语文七下第一单元写作实践第三题以“这样的人让我______”为题写一篇作文,有的学生写《这样的人让我尊敬》。他选择的是某位明星很善解人意,很会说话,让他崇拜。选材却是在综艺节目中,这位明星夸一位女明星漂亮,不得罪人。这样的材料与“尊敬”相差太远,着实“小材大用”。

(三)笼统安排素材

由于缺乏对生活的观察和体悟,中学生常常难以形象具体地再现事情的来龙去脉,三言两语就将一件重要的事情笼统地概述完毕,只是流水账式地平铺直叙,使精彩的事情变得平淡无味。

材料的选取和详略的安排完全取决于表达中心的需要。然而写作中,学生往往选择了多个材料,因为弄不清楚详略,导致中心过多,出现多个材料,多个侧重点,“一山多虎”。

基于上述分析,笔者认为:积累有效的写作素材是作文成功的前提,选择合适的素材是表情达意的基础,恰到好处地安排素材是中心明确的保证。

二、写作素材发掘与积累的引导策略

初中生已经习惯了两点一线的家校生活,如何在有限的时空内引导他们获得较为丰富的写作素材呢?从认知加工的角度,我们可以把学生学习过程中的基本能力分为阅读能力(输入)、思考能力(加工)和表达能力(输出)三种[1]40。因此,应当从阅读、思考和表达三方面加强对学生发掘与积累写作素材的训练。

(一)素材本汲取生活精华

“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”心理学认为“观察”是有计划、有目的、有选择地考察社会现象或自然现象的方法,是对于选中目标进行自觉的直觉过程。观察的目标可以是某个对象、某种现象或某一事物。中学生若能在生活中做个有心人,无论是在欣赏影视节目、外出活动,还是与人交流等过程中,只要仔细观察,认真倾听,时时思考,必定能为写作积累大量可用的素材。

笔者在作文的教学实践中,一直倡导学生将素材积累贯穿初中三年。所以学生从七年级入学开始,就会准备好一个足够写三年的素材本。根据学年的不同,规定写作频率。七年级每周一次,八年级两周一次,九年级每次大型考试一次。

每次素材限定一个话题、专题或主题,让学生们尽可能多地回顾新近发生的真实事件。七年级时,学生的周记可以不限题,主要围绕自己一周内在班级与同学、老师,在路上与陌生人,在家里和亲人、亲戚之间发生的印象最深刻的事。学生们的写作话题较为灵活,选材也真实有趣了很多。新的班级,新的集体,新的身份,他们在作文里畅谈对老师的印象,对新生活的期待。只要是内容有趣、特别,老师就批上一个大大的赞赏“好”,一学期下来,学生们最乐意做的就是比比谁得到的“好”多。

八年级,作文依然不限题,但是限定“话题”,学生们的发挥并没有受到约束,反而更加规范。九月,学生们写《开学,我准备好了》《师恩无穷,至今难忘》;十月运动会,学生写《步履一致群心齐,我班健儿勇夺魁》;十一月,学生写《诗情素秋》;寒冬腊月,学生写《这个冬天不再寒冷》……

九年级,在应试的紧迫节奏下,作文稳中求高是不变的追求,所以,这个阶段的训练思路转变了“多中求精”。而求精的素材就是七、八年级学生素材本上积累的材料。“闲时备着急时用,未雨绸缪好处多。”在既有材料的基础上,教师通过引导学生将素材按照成长感悟、他人交往、社会写真等主题进行分类,从而建成自己的素材库。积累好的材料就如同精心准备好的下炊之米,能让作文写起来更从容。

(二)课前演讲让素材更实用

通过训练,学生虽然积累了素材,但很多人依然是茶壶里煮饺子——有货倒不出。《初中语文新课程标准》对初中生“口语交际”的要求是:“能就适当的话题作即席讲话和有准备的主题演讲,有自己的观点,有一定说服力。”基于对课标的理解,我在八年级上学期每天的语文课课前,安排学生课前脱稿演讲。整个学期共进行了五个主题,分别是“暑假,_______很重要”“总有一种记忆值得珍藏”“背影”“我为什么而活着”“昆虫记”。每个学生都参与了,最多的参与了三个主题。演讲主题的确定或与当周布置的作文有关,或与课文内容有关,或是假期生活的总结。

利用语文课前的几分钟,针对某个特定的主题,让学生提前搜寻自己的素材,最后“同题众说”。不同学生的关注角度和叙述方式也往往能给其他同学以有益的启示,这种“头脑风暴”式的积累素材的方法,不仅能使最终的素材丰富多彩,也能不断训练学生将素材与主题匹配的能力。每天的课前演讲成了学生们最感兴趣的活动,他们暗暗比赛谁的眼光最独到,谁的见闻最能启发别人。

一次围绕“昆虫记”谈阅读感受时,我要求后发言的学生不得重复先前曾经说过的昆虫,而每个学生必须至少介绍一种昆虫的习性、形态以及特点联想。结果发现,全班53位学生都讲述了自己的认识。有的从打架很厉害却不会寻找食物、不会养儿育女的红蚂蚁身上,对比出人类的母爱;有的从会互相残杀的螳螂身上看到了春秋争霸;还有的从萤火虫发光联想到小时候在农村的经历……即便内容相似,但细节和感受各有千秋。

很多时候,有些素材最初很粗糙,这时,其他人的意见就显得弥足珍贵。一个学生曾就“总有一种记忆值得珍藏”这个话题演讲时,选择了自己下雨天给父亲送伞,父亲异常高兴,却嗔怪他下雨还出来。这个材料本身很感人,但是由于他的父亲比较胖,走起路来喜欢摇摆,于是这个学生演讲的最后一句话让大家啼笑皆非,他说:“我的爸爸拿着伞转身离开的时候,连背影也是开心的,他兴奋得像个鸭子。”同学们在爆笑之后,纷纷指出这个选材与中心表达不吻合,大家齐心协力提出修改意见。在同学们的启发下,这位同学将这句话改成了“爸爸拿着伞,转身离开时,我突然发现他的背影没有以前挺拔了,稀疏的头发被雨打湿,一缕缕地挂在耳后,微胖的身躯走得摇摇摆摆。他转了个头,对我摆摆手,我的泪突然就流下来了。”文字描摹了美好的物态,真实的生活因为有了文字的呼应显得更美。[2]9

(三)面批升格让作文详略得当

作文批改是作文教学的重要环节,是学生写作成果的重要检验,也是教师写作指导的继续和深化。传统的作文批改方式缺乏师生之间的有效沟通。通过调查,笔者发现,学生完成作文上交之后,老师主要通过写评语来完成批改,学生大都看一下就完事了。由于工作量大,更多时候老师也只能是重“批”不重“改”。久而久之,学生对老师的批改也失去了兴趣,而作文中的问题却得不到有效解决。所以要想提高学生的作文水平,面批是重要的环节。

你对批改后的作文的做法是( )单选题

?

《初中语文新课程标准》对初中生在“写作”中的要求是:“根据表达的中心,合理安排内容的先后和详略,条理清楚地表达自己的意思。”

因此在面批中,引导学生恰当地将素材“去粗取精”,合理地根据中心安排详略就显得尤为重要了。比如:有个学生在写作半命题作文“这一程,_____”时,选择了自己学琴的经历——《这一程,琴声悠扬》。小时候,站在琴行的玻璃外,听到了好听的琴声,于是被吸引,决定学琴。学琴后,发现自己再怎么努力,弹得也很难听。后来在师长的鼓励下,还是坚持了下来,最后顺利通过考级。

这是个很有价值的题目,学生选材也很真实,但是文章在中心表达上非常欠缺。通过师生面对面的交流,学生开始明白“师长的鼓励转变了她的态度”,这一点很牵强。如果要表现自己受到的触动,就要另选素材。我提醒她将“琴声”作为线索串联文章始终,所以还得用“琴声”来体现转变。交流中,学生开始回忆自己曾在电视上看过中国第一代钢琴家巫漪丽的表演,她兴趣盎然地向我介绍巫漪丽以及那场精彩的演唱会。学生说得眉飞色舞,绘声绘色。最后,她将这个素材作为文章“精段”,用以体现自己的转变,从而表现自己坚持梦想,享受梦想的主题。

类似的训练,旨在让学生明白,写作不等于材料的堆砌,应该在真实生活的基础上有所分辨,有所取舍,有所提炼和侧重。只有这样,素材积累才会更有效,作文教学也会事半功倍。

蜜蜂采集千万朵花的花粉,经过细细咀嚼,充分消化,才能酿出好蜜。中学生们搜集到的素材也需反复阅读,仔细甄别,素材只有内化为自己的知识储备后,才能成为一汪源源不绝的活水清泉,润物无声。