在高三语文课堂渗透生命教育*

□周丽

疫情突发、洪水来袭、奥运健儿驰骋赛场、地区局势突转……世界瞬息万变,许多人会在生命中刻下关于灾难的真实记忆,关于梦想的热血记忆,关于战争的残酷记忆。对于学生而言,这些记忆也必将融入他们的精神建构。那么,如何去引领学生精神的成长,如何去润泽学生的内在生命,让他们能更有智慧去看待世界、融入世界、反思世界?课堂的生命教育便是学生人文精神建构的有效途径,是立德树人根本任务的落实,是文化育人功能的凸显。

课堂教学是文化育人的主渠道。但是,高三语文课堂教学面临着高考压力大、知识点系统复习任务重、时间紧等问题。面对高考,教师倾向于知识点的整理和归纳,学生倾向于答题方法与题海战术,均无暇顾及课堂的人文性,生命教育更难以施行。那么,我们该如何将备考复习和课堂的人文性结合,在高三语文课堂渗透生命教育呢?

一、挖掘试题人文性,多角度整合联想

“高考语文科以选才育人的核心价值为引领,以语文学科核心素养为导向,以阅读与表达作为关键能力,以语言、文学、文化等必备知识为学科基础,重在考查学生综合运用所学语文知识和能力,灵活、有效地分析问题和解决问题。”[1]21高三语文课堂是复习考点的过程,同样也是阅读与体验的过程。试题中的选文往往有着灵动的生命力和丰富的人文性,学生对其的理解,不应该只停留在对知识的“占有”与“获取”上,因为真正的理解是“移情性的理解”,是能够站在他人角度去感受、思考、想象,完成一种属于心灵的理解。所以,高三语文教师应充分挖掘试题文本中的生命价值,多角度整合与联想,引领学生感受和体验,在跨越时空的心灵交流中渗透生命教育。

新课程标准中基于学习任务群的教学设计,强调要能重建整合式语文学习生态。如表1,我设计了“探寻心中的光”专题教学:任务一是让学生通过综合阅读多篇文本,梳理情节,探寻主人公心中的光,归纳各篇精神内涵;任务二是在群文阅读基础上,比较与选择,倾听内心声音,探寻自我心中的光。如此,让学生在读写之中深入文本,投入感情,在探寻之中倾听自我,获得个体的精神成长。

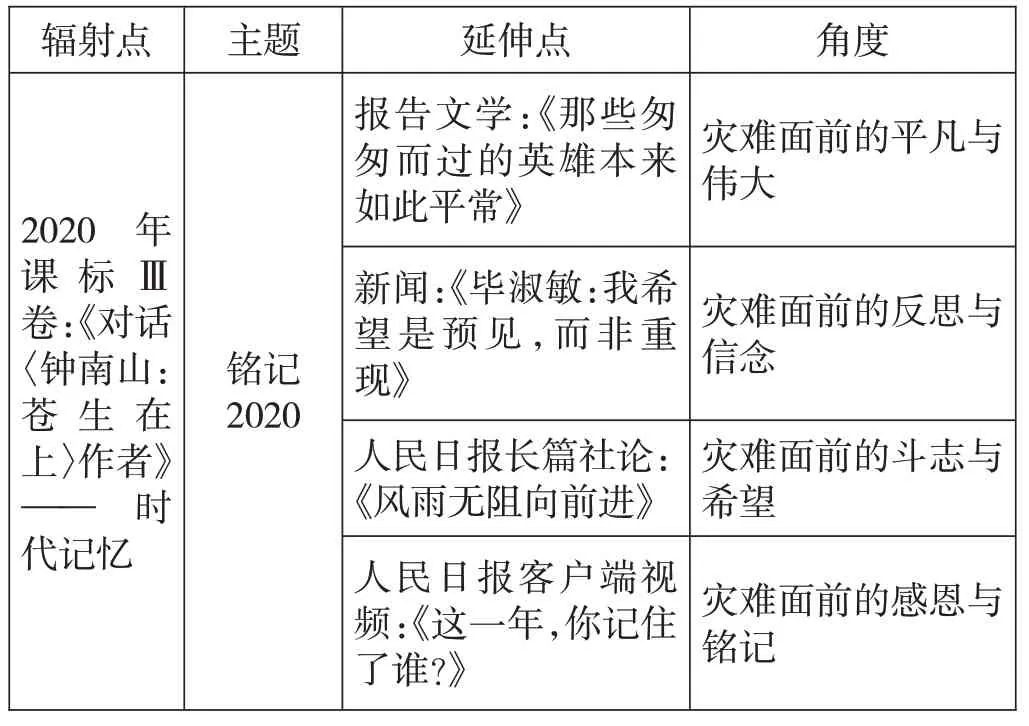

加拿大学者艾根(Egan,K)在深度学习的研究中提出深度学习的三个“深度标准”,即学习的充分广度、充分深度和充分关联度。[2]31所以我们可以运用关联度来拓展试题文本的外延。如表2,以试卷文本钟红明和熊育群的对谈中提到的时代记忆为辐射点,创设“铭记2020”专题阅读活动,联想拓展,多角度选择整合资源,重温不平凡的2020年,引领学生在阅读行为中滋养善性,在震撼心灵的共鸣中激励自我,在直面灾疫的体验中理性思考、积淀成长的力量。

表1 “探寻心中的光”专题教学整合填表示例

?

表2 “铭记2020”专题阅读活动拓展示例

二、利用素材读写,进行主题讨论

作为高三备考重要环节的素材积累具有广阔的视域和丰富的内容,系统化的素材积累设计可以在潜移默化中润泽学生的心灵,缓解学习的压力,增加前进的动力。所以高三语文课堂可以利用素材积累创设丰富的读写情境,在主题讨论中渗透生命教育。

(一)素材引领,让梦想起航

生命的发展离不开梦想的引领,有梦想就会有希望。对于每一个高三学生来说,梦想是支撑他们越过坎坷的原动力。那么,高三语文第一课主题可设计为“让梦想起航”。以“陋室画家”位光明的梦想故事导入,讨论“你欣赏的梦想故事”,创设“书写高三宣言”的情境任务,将宣言装进班级“时光胶囊”封存至离高考100天之际开启,让未来的自己重温宣言的豪壮,让曾经的宣言更催生“最后1公里”的奋进。

(二)主题讨论,书写青春旋律

素材积累某种程度上是高三学生观照世界的方式,只有心怀天下,生命才能进入更广阔的世界,心灵才不至于被过多束缚。我们可以创设多样情境任务,通过课下小组讨论、写感悟和课上小组代表总结陈词的方式,依据时事热点和文化热点,开展系统的主题讨论读写活动,在交流与讨论的语文实践中让学生开阔视野、心怀天下。比如,以中国首次进入自己的空间站为素材背景,讨论中华民族“飞天梦想”和屈原“汨罗精神”的关联;以《典籍里的中国》节目精华为素材背景,讨论最希望哪位文化先人穿越至现代一睹什么样的世界面貌;以奥运会为素材背景,讨论夺得金牌最离不开什么;以“坚守”为主题词,串联杨振宁百岁演讲告慰邓稼先、孟晚舟归来、鲁迅140周年诞辰等跨越性较大的素材,来体会坚守的感动,发现坚守的力量,坚定自我的信念。在交流讨论的积淀之下,学生易于发出属于自己的声音,易于关注与思考当下的生活,书写青春旋律,在丰富的情境中感受这个世界,在读写中促进自我精神生命的丰富与发展。

三、开展层进式写作活动,提升思维品质

滋养理性精神是生命教育重要的层面,理性精神的滋养离不开思维的发展与提升。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出:“思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升。”学生思维的发展离不开语言的运用,写作是提升思维品质不可或缺的,而思维品质的发展最终指向的是生命的发展。一个人拥有更好的思维力,才能在面对纷繁复杂的世界时,抽丝剥茧、归纳演绎,不轻信、不盲从,有自己的判断推理和独立表达。越是“人人都有麦克风”,越需要理性的认知、谨慎的态度、健康的价值观。所以有逻辑地对写作训练进行层层设计,让学生在提高写作水平以应考的同时,也是在提升思维品质以更理性地面对海量的信息、丰富的世界。

(一)逻辑引领,提升思维能力

普通高中语文新教材选择性必修上册的第四单元是“逻辑的力量”,通过接触基本逻辑方法、辨析逻辑错误、进行简单推理进而构建完善论证的学习过程来了解逻辑和学会用逻辑方法构建并完善论证。逻辑是复杂的,也是无处不在的。我们所了解和学习的不过是其九牛一毛,但可以此为层进式写作训练的起点,增进学生对概念、命题与推理的理解,提高逻辑思维能力。

(二)读写一体,学会分析文本

学习形式逻辑的知识不足以形成严密的思维,实践可以让逻辑思维逐步深化和发展。而实践本身也应是由易而难、步步深入的,大多数学生很难一下子就写出有说服力、有思辨性、有深度的文章。所以,可以先采用读写一体化的写作训练方式,辨识并分析好的文章,看作者是如何建立自己的观点来说服读者:采用什么样的逻辑思路,运用了哪些佐证材料,又是如何进行逻辑说理的等等;理清了说理过程,再用明确、清晰的语言表达出来,阅读文本的同时也在梳理文本层次、学习文本的论证格局。读写一体,关注作者是如何说服读者,更能在潜移默化中训练思维,提升写作水平。

(三)论证建构,催生理性表达

在一定量的源文本论证分析之后,便可以进行自我观点的理性表达。很多高三学生在面对如今更为宏大的主题作文时,往往写成事例加口号的文章,热热闹闹、激情满满却是空洞无趣、乏善可陈。事例的堆叠不足以为观点提供论证的依据,而只有对同类例证进行普遍性、共同性地归纳分析,对异类例证进行对比突显其特征,进而抽象概括出例证背后的本质,才能更清晰而明澈地进行论证说理。所以对演绎论证、归纳论证和类比论证三种基本的论证方式需要严谨的知识建构和大量的实践探索,才能让学生养成严谨思维的习惯,理性精神的滋养便更好地渗透进了高三语文课堂。

四、促进情感交流,提升课堂温度

苏霍姆林斯基说:“如果教师不去设法在学生身上形成这种情绪高涨、智力振奋的内部状态,那么知识只能引起一阵冷漠的态度,而不动情感的脑力劳动只会带来疲劳。”[3]85高三语文课堂容易在知识点的环绕中变得沉闷乏味,那么缺少了情感的交流和滋润,课堂便缺少温度,生命教育的渗透自然无从谈起。

我们可以对学生予以充分的关注和真诚的陪伴,拉近师生距离,以心灵的沟通创设温润的人文环境,滋养学生生命。三百多天里,十几次月考、波动的排名、无数的试卷是整个高三必不可少的元素。作为师者,我们必然关注成绩;但作为引路者、同行者、陪伴者,我们可以更“暖心”地关注学生成长。我们可以帮助学生建立月考问题分析档案,引导学生更多关注考试的诊断性质而非成绩本身,引导学生理性反思以更好发展而非沉浸在压抑的情绪中不能自拔。还可以采用“面批”的方式修改作文,建立“作品墙”展示学生好字佳作,书写“每日寄语”给学生打气等等,以各方面的“用心”来让学生感受到“暖心”,自然也让交流更“舒心”,让课堂更“润心”。

我们可以用活跃开放的思维、与时俱进的理念、跨界融合的态度,营造积极的课堂氛围,带动学生形成一种高涨的、愉快的、和谐的情绪,进行学习和思考。在知识学习的同时,与更多的“生命”交流,感受自我生命的涌动,提升生命的境界。

短视频时代,为何不利用短视频进行课堂素材积累?4分钟的“中国共产党百年述职报告”让学生震撼于我们党百年风华、千秋伟业;8分钟的“中国人为啥要修世界最长的沙漠高速”让学生体会“大漠变通途”的工匠精神;5分钟的“90后小伙拍长城‘上瘾’”让学生感受到每个人都可以用热爱来抵御岁月漫长。每周固定几分钟的视频时间是在积累素材,更是在让学生打开视野看世界。同样,我们可以利用主持人大赛的精彩片段讲观点的表达和语言的组织,情感上也能让学生体会竞争的残酷与一路同行的美好;以“诗人”为中心,依据叶嘉莹先生的《古诗词课》,利用课前5分钟朗读片段、讲解古诗词等等。知识的呈现方式是多样的,不断开拓创新、跨界融合,才能营造更丰富的课堂,而这种丰富便在潜移默化中传递着生命涌动的力量,让学生更有感受力、更有同理心。

所以,不管采用何种方式,关注、用心、融合与交流会让课堂拥有丰富的情感,流淌出灵动的生命,温暖彼此的心。

泰戈尔说:教育的目的应该是向人类传递生命的气息。近万字的试卷不仅仅是题目,还是命题人精心布置的多彩的文化长廊;素材的积累不仅仅是为了考试,还是为了去感受广阔的世界;层进式的写作活动更不应是文字的堆叠,而是思维的呈现和灵魂的诉说;全方位多角度的情感交流,是冬日的暖阳照进课堂,是绵绵的春雨滋润心田,更是生命对生命的陪伴与引领。在高三这个特殊的时期,更应让生命教育渗透进课堂,春风化雨,润物无声,让每一个年轻的生命焕发青春的光彩。