二元体制转轨数理逻辑与未来经济增长仿真展望※

周天勇

内容提要:二元体制(1)本文中的二元体制界定于经济学含义,特指资源由计划配置向市场配置转型过程中呈现计划与市场特长周期并存的体制。国家中,体制扭曲是一个经济运行普遍存在的状态。其不可纠正部分,形成各有关经济变量的体制扭曲值,其与市场经济国家和本国市场体制部分各经济变量的标准值比较,可以求出标准值和扭曲值之间的体制扭曲差值。这是建立体制改革与国民经济产出之间数量关系分析一个关键性的内生变量。用其可以计算二元体制经济中要素、消费和资产的扭曲性剩余,也可以用“应该有,但没有”的反事实逻辑计算造成的产出、消费和资产损失,还可以用“应该有,通过向标准值逼近的努力,可以有”的事实还原逻辑,仿真体制改革释放的产出、消费和资产潜能。文章认为,二元体制自然经济增长率与一元市场经济国家自然经济增长率有重大的区别。前者速度在工业化阶段呈现中速和低速状态,增长潜能被禁锢在体制扭曲之中,需要推进改革释放;后者增长潜能在于萧条时期的流动性不足,主要用经济扩张性政策刺激。经过仿真计算,如果中国未来体制改革得不到落实,自然经济增长速度在1.50%-2.50%之间。考虑中国二元体制和国土开发率较低,文章给出了适应于中国未来二元体制深化改革和重大发展战略实施的增长模型,并进行仿真预测,2035年前发展阶段的中国经济增长速度可保持在5%-6%的水平上。

一、 引 言

有学者试图准确地给出高速增长的经济在什么时候出现减速,他们定义了减速的含义并使用“佩恩表”的数据库进行统计分析,结果发现一个高速增长的经济体减速的最大可能性发生在人均GDP达到16740美元时(2005年的不变国际价格),增长率会减少两个百分点。中国大陆GDP增长速度在2012年人均GDP为6100美元时,就跌到了高增长的8%以下(周天勇,2018)。因此,即使在2035年GDP翻一番,也可能快速滑向低速度增长,这对于中国来说充满了挑战(巴里·埃肯格林等,2012)。在没有找到二元体制改革与经济增长内在逻辑关系时,学者们大多运用的最基本的分析工具是新古典全要素生产率、劳动力和资本三结构的投入产出经济增长模型。刘世锦等(2015)指出,虽然广义技术进步对中国经济高速增长起到了非常重要的作用,但是近年来全要素生产率增速已经出现下滑趋势。Barro(2016)指出,如果没有显著的技术进步来拉动未来经济增长,中国经济最终还是会收敛到世界经济增长的历史路径,而且增长率可能很快从8%回落到3%-4%。白重恩和张琼(2017)、中国社会科学院宏观经济研究中心课题组(2020)和周天勇(2020)均指出在没有明显广义技术进步和制度改革的情况下,人口结构的变化导致中国经济的潜在增长率放缓已经成为必然趋势。黄泰岩和张仲(2021)认为,如果改革达不到预期效果的悲观情形下,中国2021-2025年、2026-2030年和2031-2035年潜在增长率甚至更低,分别只有1.52%、1.82% 和2%。

那么,中国国民经济未来还有没有中高速度增长的可能?本文研究的结果,还是会有的。但是,笔者认为,先要厘清二元体制转轨与经济发展之间的逻辑关系,深刻认识二元体制国家与市场经济国家自然经济增长速度的区别,在理论上分析清楚二元体制国家的经济增长潜能在哪里,在此基础上建立体制改革与经济增长的数理关系,较为科学和符合中国体制国情地安排改革任务和采取重大发展战略,以此谋求未来中国经济的中高速增长。

二、 二元体制国家体制转轨与经济增长的数理逻辑关系

在体制改革与经济增长的关系方面,学界大都是定性的描述,几乎找不到一个可用的描述其内在联系的数理模型。这使得体制扭曲究竟造成了多少产出损失?如果在投入不增加的假设下,改革体制到底会增加多少产出?如果想得到理想的增长速度,改革体制的哪些部位和纠正体制的哪些扭曲,才能释放相应的增长潜能?这些在制定经济体制改革方案时要求急需回答的问题,在经济学的方法论方面,并没有得到满意的解决。

准确刻画二元体制经济关系的数理方法之所以没有形成,有其所处的场景原因。客观上讲,无论是发达市场经济国家,还是发展中国家,如果其选择的是一元市场经济体制,其学理上就没有研究的对象——二元体制经济。虽然前苏联和东欧诸国也经历了从计划经济体制向市场经济体制的改革,但从时间上看,平均在5年左右的时间中就完成了转轨。计划与市场二元并存时间非常短暂,从长周期看几乎是一元计划体制向一元市场体制的瞬时转轨。当时出现了转轨策略方案和转轨方向不同“共识”的研究。即使有学者想研究一门二元体制经济学,也没有足够的时间和二元体制经济体运行与增长的实践积累。

中国则是世界上二元体制渐近转轨了40余年还没有完成并轨的、人口规模第一、经济规模第二和国土面积第三的经济体;同时如果从1978年算起,也是一个结构转型还没有完成的发展中大国。这在时间和实践上提供了丰富的素材,有必要解释清楚过去经济增长的奇迹,判断面临的风险和挑战,计划未来的经济增长。这在方法论上需要一门有数理分析的二元体制经济学。除了笔者在其他论文中有关二元体制改革逻辑和经济增长奇迹解释的学理讨论外,这里进一步梳理学理范畴和框架体系,并用以未来增长的仿真展望。

1. 二元体制扭曲的不可纠正性与体制性剩余

1978年以来的经济体制改革,先是多劳多得,承认了个人的经济利益,培养了追求经济利益的劳动者主体;后是给国有企业放权让利,发育和壮大个体工商户和乡镇企业,承认私营企业,引进外资企业,发展有限责任公司、内部股东股份公司和上市公众公司等,涌现出众多的经营性市场主体。

改革先从一元计划体制发育市场体制开启。从内容上看,先放开了一部分产品的市场化销售。当时劳动力要素、资本要素和土地要素都没有市场化,但是农民在自己承包土地上的农产品,乡镇企业利用农村土地建厂生产的加工产品,国有企业生产的一部分计划外产品,在价格和销售双轨制的体制安排中,均可以在农贸市场和计划外的其他渠道销售。这样,追求经济利益的劳动者和企业主体,通过产品市场化销售纠正了各种要素还不能市场配置的扭曲,获得了劳动力、资本和土地的工资、利润和地租。体制改革从一元计划释放渐进到二元体制并存的阶段,这种追求经济利益的市场主体通过各种变通纠正体制扭曲的行为,保证了相当多由于扭曲可能被禁锢的生产要素得到了利用。

然而,许多体制扭曲不能被市场主体追求经济利益的行为所纠正。比如,劳动力要素配置方面的户籍管制所附加的子女教育、居住成本、医养社保和土地粘性等体制扭曲,资本要素配置方面的信贷歧视和国有企业资本使用低效率扭曲,土地要素配置方面的禁止交易、不向农民分配用地指标和违建拆除等扭曲,均无法由市场主体追求经济利益的行为所纠正。这些扭曲根本就无法变通,或者变通的成本和风险大于变通的收益,因而无法得到纠正。

而如果一个经济体中,追求经济利益的市场竞争性主体因过多的企业家移民国外、产业转移外迁、政策多变停业、各种“一刀切”拆除和经济萧条破产等减少,而垄断性且对经济利益敏感程度低的国有等市场主体占市场营收份额过大和过强,后者纠正体制扭曲的动机不强和行动较少,二元体制纠正扭曲、释放活力、促进增长的潜能就会被弱化。当然,最好的安排还是一元市场经济体制,因为对于二元体制扭曲,各类变通性纠正行动虽然可以使其成本小于获得的利益,但是市场主体还是支付了生产之外实现变通的代价,即使实现了纠正也降低了国民经济运行的效率。

二元体制分析最为核心的一个范畴是体制扭曲差值。以前分析体制改革与经济增长的关系时,较不科学的是主观和定性的猜测;较为科学一点的是,以专家打分法、改革前后比较法、相关回归法等不同的方法分析,但仍没有摆脱外生推断式的判断。而体制扭曲差值概念最重要的学理意义在于,可以将其作为内生变量,分析体制改革与经济增长的数理关系。

一个二元体制的国家,其内部市场场景和计划行政场景两部分之间,并且与国际同发展水平经济体相比,可以找到国内市场场景或者市场经济国家中竞争性的标准值。在要素配置方面,比如无户籍管制自由迁移国家一定人均GDP发展水平时的城市化平均水平、劳动力农业平均就业比例;国内竞争性民营企业的资本平均盈利率、贷款实际利率;他国土地可以交易,各类土地有其市场供求决定的价格水平。在收入和消费方面,同等发展水平国家平均人口生育率和自然增长率,居民收入和消费占GDP的平均比例。在资产体制方面,市场经济国家的土地和房屋,中国城镇限于住宅、商业楼和商用办公楼等,可以交易、定价和抵押,是市场经济意义上的资产。

而在二元经济体制中,我们也可以找到体制扭曲值。2020年的中国,在要素配置方面,城市化水平为60%、劳动力农业就业率为23%;国有企业权益资本利润率为1.64%,向国有企业贷款的利率为4.50%;没有土地要素二级市场,民营企业获得土地要素较为困难,出让土地价格较高。在收入和消费方面,生育率低为1.20%,农村居民可支配收入和农民种地收入水平过低。在资产方面,农村土地和房屋及城市土地,因禁止交易或不能够交易,而不能定价和抵押,不是市场经济意义上的资产。

核心范畴体制扭曲差值。如果将市场竞争状态下的人口流动、要素价格、市场状况、收入和消费水平、资产是否交易等数值和状况看成是标准值,而将二元体制经济体有关的数值和情况看成是扭曲值,则标准值和扭曲值相比较,就是体制扭曲差值。比如2020年的中国,要素配置方面差值,人口城市化差是15%,劳动力农业就业比率差是13%、国企资本利润率差是3.36%,民企信贷利率差是2.50%,农民获得建设用地要素为无。在居民收入消费方面,城乡居民收入水平差是1.50%,居民收入占GDP比例差为15%,居民消费占GDP比例差为20%。在资产方面,就农村土地房屋和城市许多土地看,是有和无的差值。

体制扭曲性剩余要素、消费和资产。用体制扭曲差值与标的规模的数理关系,可计算出各个方面的闲置和低利用。2020年,① 体制性剩余要素。在人口和劳动力要素方面,如城市化水平差值乘以标的141178万人口,则农村中有体制扭曲性剩余人口21177万人;劳动力农业就业比率差值乘以全国总就业劳动力75064万人,农业领域中剩余劳动力为9758万人;假如将外出务工工资水平作为标准值,将在农村从事第二三产业收入作为扭曲值,根据其差值也可计算出目前在农村第二三产业中体制性的剩余劳动力数量。而在资本要素方面,国有企业总资产244万亿元,按照其中权益资产5%的标准利润率与实际利润率1.64%的差值,可计算出体制性剩余资本规模为62.74万亿元;而假如以贷给竞争性民营企业贷款7%利率为标准值,以贷给国有企业贷款4.50%利率为扭曲值,假定贷给国有企业60万亿元贷款,通过其差值可计算出造成闲置和低利用贷款——体制性剩余贷款21.43万亿元。② 体制性居民剩余收入和消费。城镇居民人均收入水平为43834元,农村人均收入为17131元,如果以城市化体制扭曲差值计算的农村剩余人口21177乘以(43834元-17131元)计算,居民收入损失——体制性居民剩余收入56549亿元,如果收入消费率为70%,则体制性剩余消费为39584亿元。③ 体制性剩余资产。将可交易、可定价和可抵押土地房屋视为标准资产状况,农村土地房屋和城镇土地禁止市场交易为无资产状况。因此,农村体制扭曲性剩余资产为耕地、林地、宅地和其他可交易建设用地与其市场影子价格的乘积。而城镇体制性剩余土地,则是国有和其他所有者使用的工业、物流、仓储等建设用地面积与其市场影子价格的乘积。全国体制性剩余农村房屋和各类土地以及城镇可交易土地资产合计为786万亿元,除去农村住宅资产中宅基地成本的重复计算,约为705万亿元(2)以2020年假定的市场影子价格计算,若放开可交易部分土地房屋市场,从无到有,城乡建设用地资产为254.79万亿元,农业用地资产为396.36万亿元,农村住宅资产为134.90万亿元。需要说明的是,农村住宅市场影子价格中含有60%左右的宅基地成本,因此如果简单合计会存在资产价值重复计算问题。。

这些体制扭曲性剩余生产要素、消费需求和资产,一方面,造成了要素闲置低利用、消费需求不足和资产财富减少,另一方面,也是体制改革提高要素利用、扩大消费需求和增加资产性财富的潜能。

2. 二元体制剩余及其中低速自然经济增长率

通过二元体制经济分析,我们利用体制扭曲差值,以“应该有,但是没有”的反事实逻辑,可以计算出体制剩余造成的产出损失、需求不足和资产缺乏。以此为依据可以仿真二元体制经济的自然经济增长速度,一般处在一个中速或低速的水平上。而以“实际上没有,但是通过改革可以使其有”的市场标准还原逻辑,将禁锢在体制扭曲中的剩余要素、消费需求和资产通过改革加以释放,从而使经济保持一个中高速度的增长。

(1) 体制性剩余及其产出、消费和财富损失。如果是市场经济体制,就不会有二元体制的扭曲,也就不会有大量闲置低利用的生产要素、低洼的消费需求和不能变现的土地房屋。通过市场经济标准值和体制扭曲实际值的扭曲差值,我们可以求出其数量,按照“应该有,但是没有”的反事实逻辑,可以计算其要素产出、消费需求和资产功能方面的损失。

假如2020年体制扭曲闲置低利用16000万劳动力、62.74万亿元资本、19178万亩建设用地;在一元市场经济场景中,其年工资、利润率和地租分别为40000元、5%和50000万元(3)1亩土地价格假定为100万元,每年地租为地价的1/20,则地租为5万元/年。;但由于二元体制扭曲,没有这部分生产,产出损失为191260亿元,相当于当年GDP的19.86%。再如按照2020年影子价格总计有705万亿元的城乡土地房屋没有价格;在一元市场体制经济场景中,假定年均有3‰的交易量,会发生21150亿元的投资支出和交易收入,在生产法上可以以居民自己产权自己居住的房屋给自己交纳房租的方式,平衡和计算产出的GDP;但因禁止其交易,没有实现的这部分产出相当于GDP的2.09%。

前面已述,如果是一元人口自主迁移的流动体制,2020年居民可支配总收入应当为510987亿元,居民总消费支出应当为339023亿元;因城乡户籍管制等一系列体制对人口转移的阻碍,过剩16000万劳动力,淤积了21177万农村体制性剩余人口,按照居民收入消费比70%计算,造成了近4万亿元的消费支出不足。如果是一元市场经济,城乡建设用地、农业用地和村民住宅使用财产权可以交易,按照2020年影子价格总计有705万亿元资产,如果可抵押融资在25%左右,抵押折扣为50%,可给城镇、农业和农村第二三产业累积融资余额88.13万亿元。假定每年平均抵押总资产的1%,贷款折扣率为50%,因禁止交易不是资产,则2020年城镇居民和农村农民失去了3.53亿元规模的贷款注入。按照影子价格计算,2020年农村建设用地资产为197.42万亿元、农业用地资产为397.36万亿元、农村住宅资产为53.96万亿元(不计入宅基地成本),农村共计土地房屋资产648.74万亿元资产,假定集体所有40%,按照农村户籍人口,农民个人人均资产应当为60.60万元。但是,因为禁止交易,农村户籍居民实际上没有这一市场经济意义上的财富。

在二元体制经济体系中,扭曲常态性存在。因此,体制扭曲性资源、要素、需求和资产闲置低利用,即体制性剩余,也是普遍常态性存在的事物,渗透和表现在国民经济的各个方面。比如,以2020年外出务工农民工年工资水平50000元为市场标准值,农民在耕地上种粮食,即使将政府补贴计入并且不考虑投入资本的利润和土地的地租,种粮每亩耕地净收入也仅为400元,据此每个种粮劳动力种植耕地的标准值应当为125亩。然而,现在全国每个劳动力平均劳作耕地只有5亩左右。这是二元城乡户籍等一系列限制人口迁移和劳动力流动体制造成的最严重的扭曲值。2020年用于粮食生产的耕地面积15亿亩,假定农业领域17715万就业劳动力中有1亿从事粮食种植,而从上述标准值计算粮食种植只需要1200万劳动力,则粮食生产领域中体制性剩余劳动力为8800万人。我们在国民经济的任何方面,都可以找出二元体制标准值和扭曲值之差,然后计算出闲置和低利用值,即各个方面的体制性剩余。

然而,未来经济增长的计算,有意义的是通过体制改革,可以挽回和释放的体制性剩余。比如,我们在过去人口再生产方面,实行了计划管理。按照欧美日韩等国家和地区人口和劳动力增长的标准值,其扭曲造成了人口和劳动力的损失,关联地也造成了居民收入和消费需求的损失。但是,这种损失无法再将其计入体制性剩余,这些人口和劳动力因为计划管制,作为生产和消费的主体,并没有被再生产出来。因此,这种体制扭曲造成的生产方面的工资、分配方面的居民收入和消费方面的居民需求等损失,并不能因体制改革而得到挽回和复原。

与其相反的是,剩余主体或者实物还存在,只是体制扭曲得不到利用。如果改革进行纠正,这部分生产、消费和资产就可以得到释放,还可再得到满负荷利用的主体、实物和可能增加的消费。比如,因城乡户籍管制扭曲在农村农业中的人口和劳动力,如果改革体制,使其向就业机会多和收入水平高的城镇和第二三产业转移,其被户籍等体制禁锢的居民收入和消费潜能就可以挽回、复原和得到释放。

在生产方面,要素配置体制改革TFP、住宅资产化改革价格溢值TFP和土地资产化价格溢升性增加值等增长潜能,其各自曲线的形状也不一样。要素配置改革TFP增长,如联产承包、计件工资制、竞争主体增加等改革,潜能释放表现为冲击态势。如1979-1985年和1991-1995年,还没有进行大规模和普遍化的土地房屋资产化改革,推进的几乎全是要素配置改善方面的改革,其TFP增长曲线呈现为倒V形状。而房屋资产化改革后,原房改价水平的存量房屋,其每年的交易率是一个波动不大和较为稳定的变量。农村和城郊集体土地直接进入建设用地市场后,土地供给从行政垄断向分散竞争转变,土地需求的分散性也会加大,零价格土地的交易率也会是一个平稳的参数。住宅资产化改革溢值性TFP和土地资产化改革有关产业增加值增长,将是一个平缓变动的曲线。因此,要素配置市场化改革对于增长的暴发式推动力强,而土地房屋资产化改革虽然潜能增长幅度平缓,但时间却较为持久。

(2) 二元体制自然经济增长的中低速度。一般来说,自然经济增长率指的是一个国家或地区的经济所生产产品和劳务总量的最大增长率,或者说一个国家或地区在各种资源得到最优和充分配置情况下,所能达到的最大经济增长率。潜在经济增长率有两种含义:一种是指正常的潜在经济增长率,即在各种资源正常充分利用情况下所能实现的经济增长率;另一种是指最大潜在经济增长率,即在各种资源最大限度地充分利用时所能实现的增长率。而经济增长潜能,则是实际经济增长速度没有达到最大可能经济增长速度水平,通过一定的措施将其推动到最大可能水平上的动能。在现代经济学中,自然经济增长率和经济增长潜能表述的是一元市场经济场景的数量关系和现象。然而,这两个概念在一元市场经济体制与二元体制不同的场景中,其内涵和外延有很大的区别。

在一元市场经济体制下,自然经济增长率,是指假定经济不发生紧缩和通胀,国家不以财政和货币政策调控来抹平萧条和泡沫的状态中,投入资源和市场需求能够保障的经济最大可能的增长速度。而二元体制并存国家,其自然经济增长率,是指经济体制转轨放慢,纠正体制扭曲滞缓或纠正不到位,体制改革没有被落实场景中,低效率资源投入和市场需求不足所能够推动的经济增长最大可能的速度。

就经济增长潜能看,一元市场体制经济中,如果处在萧条周期,国民经济流动性不足,通货收缩和失业率升高,会使经济增长速度放缓和降低。其经济增长潜能,实际上是最大自然经济增长率与萧条经济增长率之间的差值。获得经济增长潜能的方式,是实施宽松的财政和货币政策,消除国民经济运行中的流动性不足。扩张性经济政策刺激潜能释放,使国民经济步入繁荣,加快国民经济增长达到自然经济增长速度。

然而,二元并存体制经济,要素生产、居民需求和货币流动性等各方面的潜能被禁锢在体制扭曲之中,表现为体制性剩余。由于体制扭曲造成投入产出的低效率,高投入、高消耗及中低速增长,或者其到工业化的中后期时增长乏力。因而,二元体制国民经济中的自然经济增长,天然地处于中低速的区间中。如中国1959-1977年间,虽然投资和劳动力增长比改革开放后要快得多,且投入很大,但GDP年平均增长速度只有4.98%。而要想使经济增长速度加快,达到资源和市场能够保障的最大速度,关键是通过体制改革释放被体制扭曲禁锢的要素生产力和居民的市场需求力潜能。总量性的财政和货币政策无法解决体制扭曲性的要素低利用率、居民低消费和资产不能交易所致的流动性不畅和不足问题。

当然,在二元体制转轨的中后期阶段,较容易实施的改革任务大多已经完成,并轨的改革难度越来越大且复杂;前期的改革大家都能够获得利益,中后期的改革可能要触及一些群体的利益,阻力越来越大;经济增长潜能在什么部位?到底进行什么样的改革,才能释放增长的潜能,保证经济还会以中高速度增长?在基础的经济学研究方面还没有讨论和刻画清楚。如此种种,都是经济体制改革放慢和改革没有精准到位,致使经济增速放缓的一些影响因素。

3. 未来自然经济增长可能陷入低速度的判断

本文在引言中简述了国内外学者对中国未来经济增长速度下行的担心。这部分需要先将假设改革可能落实不到位情况下,中国未来二元体制自然经济增长速度趋势分析清楚。那么,用什么样的方法才能仿真估算未来中国的自然经济增长速度呢?

首先,假设体制改革放缓。本文先假定在2035年前的这一时期,应该到了改革进入二元计划干预和市场调节体制向一元社会主义市场经济并轨的阶段。由于前述的改革部位和重点不明确,改革越来越复杂且越来越难,阻力也越来越大,二元体制陷于拉锯和胶着格局,禁锢在扭曲体制中的潜能得不到释放,增加投入要素方面的发展战略也不明确或者实施缓慢。

具体来说,一是要素市场化改革的过程和结果:户籍体制及其连带的一系列体制性扭曲不能彻底改变,体制性劳动力要素剩余得不到释放;国有经济战略布局得不到调整,有利于提高效率的国有企业改革不到位,银行逆效率歧视性贷款体制得不到改变,国有企业和银行存在着大规模的体制扭曲性闲置和低利用债务;土地要素配置方面过度的计划指标、用地规划和用途管理得不到改革,且与市场化配置土地要素不协调,城乡大规模的闲置低利用土地问题得不到改变。二是城乡土地房屋资产化改革过程和结果:只有城镇居民住宅是资产;只有农村城郊集体向城市居住和工商业用地转移的土地,在行政垄断性市场上配置成为一次性的流量资产;大量的城乡各类土地和农村居民住宅使用财产权,仍然不能市场交易,是资源、生产资料和生活资料,不是市场经济意义上的资产。三是人口、资源和投入要素战略安排和实施的过程和结果:由于前20年计划生育管制的结果,后20年劳动力供给将会以年均负增长1%的态势变动;因人口增长率可能转变为负,并受劳动力负增长的影响,消费规模增长可能放缓和相对收缩,导致投资规模增长放缓和相对收缩,并且资本的边际收益率会下降;假定城镇土地和农村住宅由于阻力太大,土地所有制结构与市场经济运行不能耦合,土地和农村房屋不能够市场交易和资产化,导致城乡、区域和行业间投资和货币的循环梗阻。

其次,用索洛模型计算。假定上述改革因难度和阻力较大而不能被落实,二元体制既定不变。这里本文还是采用劳动与资本投入及其广义技术进步三结构的产出增长模型——索洛增长函数计算。

索洛模型计算的是市场经济体制下的国民经济产出和增长,用来核算和预测二元体制经济的产出和增长,是不是不可适用?本文认为还是可用。理由在于:二元体制如果改革不到位,体制不变,符合索洛模型体制既定和不变的假定条件。中国二元体制经济中,存在着程度不同的劳动力和资本市场,要素投入方面有利润率和工资水平的调节,这符合市场机制和要素价格变化情况下,劳动力与资本之间存在相互替代的假定。中国农村房屋及宅地和城乡其他建设用地,均禁止交易,不是市场化的要素,符合索洛模型中没有土地要素变量的假设。

再次,2035年前发展时期年均自然经济增长速度仿真。由于是计算二元体制经济自然增长速度,本文既不考虑和寻找改革对体制扭曲禁锢潜能的利用,也不考虑调节水资源布局和改造未利用土地会增加土地要素的供给。

生产函数法计算未来中国二元体制自然经济增长速度为年均2.41%。本文从生产函数法计算仿真了未来高中低三种二元体制下的自然经济增长率。限于篇幅,这里只介绍高中低不同水平仿真中的中位计算。增长的要素和TFP贡献分解为:① 劳动与资本投入增长与广义技术进步TFP增长分别为:投入工作的就业劳动力数量将从2021年的74314万人,下降到2035年的63458万人,年均负增长1.11%,投入的劳动力累积将比2020年减少11606万人。也假定未来提高居民收入,边际资本收益率下降,劳动力的替代系数从0.40上升到0.60,则劳动力投入增长贡献的年平均增长速度为-0.56%。② 资本投入规模从2020年的4878443亿元增长到2035年的8699728亿元,投资增长率从5%下降到3%,资本要素替代率从0.60%下降为0.40%,则资本投入增长部分的GDP增长率为1.97%。③ 假定年均广义技术进步TFP年均增长为1%。

除了生产函数法外,本文也使用了相关分析法。将1973-1996年人口自然增长率作为自变量,1993-2016年的GDP增长速度为因变量,进行回归,总结出相关模型(1)(周天勇,2020):

Yt=-1.293+0.749×Rt-20

(1)

其中,F统计量为0.0000,拟合优度R2为0.6017,Y为GDP增长率,R为人口自然增长率。

以此得出20年前人口自然增长速度决定20年后经济增长速度的定律(周天勇等,2018)。这里以2001-2015年中国人口自然增长率作为自变量,代入(1)式,回归2021-2035年的经济增长速度,则从2021年的3.91%下降到2035年的2.42%,年均增长率为2.76%。这种黑箱式的外推计算,表明中国未来的年均自然经济增长速度处于2.80%以下。

三、 市场化改革还原法:未来经济增长的仿真展望

对于追求未来经济中高速度增长,在假定现有的二元体制不变及其自然经济增长速度的基础上,需要做的研究工作就是根据上述的学理逻辑,进行改革方案的设计和安排,将一些重大的体制扭曲值向市场经济标准值还原,以获得这些生产和需求方面的潜能,推动经济中高速度增长。

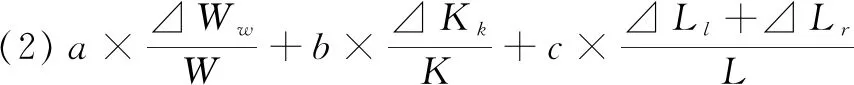

从经济数理上可以建立这样一个如果推进重大改革和采取重大发展战略措施能够得到新增长潜能的仿真模型(2):

(2)

其中,yt-1为上年GDP规模,⊿y为体制改革和调水增地新增的GDP,⊿Ah0为房屋和宅地资产化改革零到市场价格溢值,⊿L×p为非住宅土地资产化零到市场价格溢值,⊿Ww为体制性剩余劳动力因户籍等改革得到释放和利用,⊿Kk为体制性剩余资本因国有企业和银行贷款等体制深化改革得到释放和利用,⊿Ll为体制性剩余土地因土地市场化配置改革得到释放和利用,⊿Lr为调节水资源分布和改造未来利用土地获得的可利用土地,且a+b+c=1。

据式(2),安排的改革任务和发展战略与未来经济增长关系的计算如下。

其次,进行城乡土地和农村住宅的资产化改革,允许其使用财产权进行交易,可以定价和抵押,成为市场经济意义上的资产,其零到市场价溢值,资产货币化和财富化,未来可获得年均1.67%的新经济增长率。① 农村住宅交易零到市场价格溢值TFP。2020年农村住宅建筑总面积为385.42亿平方米,假定其市场价格平均为3500元/平方米,则农村体制性住宅剩余资产总规模为134.90万亿元。并假定农村户籍人口向城市转移,农村住宅建筑总面积到2035年缩减到283.91亿平方米,而年价格升值3%,2035年时农村住宅总资产为102.35万亿元。年交易率为5‰,则零到市场价格溢值从2020年的6855亿元变化到2035年的5117亿元,获得年均0.51%的新增长潜能。② 可交易土地零到市场价格交易对经济增长的贡献。2020年分别有可交易乡村建设用地32903万亩、城和县城工业物流用地2264.80万亩、非县城建制镇工业物流用地773.34万亩和矿山用地3664万亩,分别按照影子价格每亩60万元、100万元、70万元和80万元计算,有城乡可交易建设用地资产254.79万亿元。2020年农业领域有耕地191793亿亩、园地30257亿亩、林地270500亿亩和草原396795亿亩,分别按照影子价格每亩5万元、15万元、8万元和1万元计算,农业土地资产总额为396.36万亿元。如果城乡可交易建设用地和农业用地零价格存量资产年交易率分别为3‰和1‰(7)居住和工商用地交易要比农业用地交易活跃。,并按照各类土地不同的升值率,未来由建设用地和农业用地交易零到市场价格溢值带来的新经济增长率年均为1.17%。

图1 三次大力度改革与三次倒V形经济增长

本文也仿真计算并得出了人口增长和投资增长均不乐观情况下中国未来自然经济增长速度为1.50%。假如未来二元体制自然经济增长速度年均在1.50%到2.50%之间,通过体制性剩余要素市场化配置改革、城乡土地和住宅资产化改革和实施调水改土增地战略获得年均3.50%左右的增长潜能,在2035年以前的发展阶段中,GDP年均增长速度就可以在5%到6%之间。

四、 结语及实践含义

就中国经济增长的历史看,1957年到改革开放前的1977年,虽然全社会固定资产投资年平均高速增长69.9%,就业劳动力投入年平均增长速度也为2.10%,但是GDP年平均增长速度只有4.98%。长期来看,实际上这就是这一时期计划经济体制的自然经济增长率。1978-2010年的33年中,全社会固定资产投资年平均增长率比改革开放前降低了一半,为19.29%;就业投入劳动力增长速度略有降低,为2.02%;GDP平均增长速度却高达10.02%。总结这一时期经济增长的奇迹,如图1所示,本文认为,改革开放初的10年左右,体制剩余被禁锢在计划经济之中,虽然要素市场化还没有全面放开,但是价格和供销双轨制使联产承包、计件工资、放权让利和资产经营责任制等改革形成的农民劳动、职工工作、乡镇企业发展和国有企业努力,通过产品和价格的市场化,可以实现劳动收入、资本利润和土地地租的产出。而在20世纪90年代,资本市场初步建立,劳动力配置逐步市场化,资本和劳动力要素配置效率提高,成为经济增长的主动力。进入21世纪后的10年左右,加入WTO,土地有偿出让和城镇住宅商品化改革,推动和支撑了这一时期经济的高速增长,而土地和房屋资产化从零到市场价的溢值成为经济增长潜能的重要来源。虽然,这33年经济增长中固定资产投资增长大幅度下降,但是TFP增长速度却从改革开放前10年左右的负增长,转为年平均增长3.70%;其中笔者通过分解发现,广义技术进步形成的TFP增长年平均为1%,而改革形成的TFP增长却为2.70%。要素利用效率提高、零到市场化资产溢值,包括广义技术进步,推动经济高速增长,均离不开经济体制的改革。

本文进一步分析发现,由于增长潜能被禁锢在体制扭曲之中,如果改革难度不小、阻力很大、不能被落实,中国未来15年左右时间中的自然经济增长速度年平均在1.50%-2.50%之间。对此,宏观的财政和货币扩张政策,对于二元体制自然经济增长的低速度总体上没有推动和支撑作用。增长动力的潜能,如同前三次大力度改革,仍然源于深化和切实推进重点部位的改革。

就目前的状况看,二元经济体制扭曲仍然存在,配置体制中的劳动力和资本要素市场化改革有待深化;土地要素竞争性市场化改革才刚刚开始;而城乡土地和农村房屋资产化改革尚未启动;国民经济中仍然存在着巨额的被扭曲所禁锢的体制剩余要素和资产。因此,土地要素配置的市场化和城乡土地及农村房屋资产化,其形成的要素生产力释放和零到市场价溢值,依然是2035年以前发展阶段经济能够中高速增长最为重要的潜能。

本文认为,由于增长潜能还是被禁锢在体制扭曲中,可能需要在党的二十大之前形成推动1978年以来第四次大力度改革的舆论和氛围。2023年开始精准启动和展开要素市场化和土地房屋资产化部位的深化改革,并大规模实施调节水资源分布、改造未来利用国土和增加可利用土地要素的发展战略。本文根据前三次大力度改革的倒V型增长趋势,进行仿真模拟,见图2所示,中国可以避免发展陷入自然经济低速增长陷阱,形成体制改革外推式的第四次倒V型经济中高速增长态势。重大改革与发展举措,可能是2035年时进入高收入国家行列并初步实现现代化的希望所在。