高职护生基础护理教学中开展职业防护教育的效果研究

谭旭妍,何晓璐,艾 婷,谭小燕

(湘潭医卫职业技术学院,湖南 湘潭 411104)

职业暴露是指由于职业关系而暴露在危险因素当中,从而对职业人群的安全和健康可能造成不良影响的一切情况的总称[1]。据研究报道,护士是发生职业暴露的高危人群,欧洲每年约发生100万例针刺伤所致的职业暴露[2],我国护理人员锐器伤所致的职业暴露高达80%[3],而这还只是职业暴露的一个方面。高职护生作为护理专业的一支重要后备力量,在实习过程中同样面临职业暴露的风险,由于护生初次步入临床,缺乏临床工作经验、专业操作技能不熟练,加之在学校未系统学习有关职业防护方面的知识,职业防护意识淡薄,工作中不注意个人防护,使其成为职业暴露的高危人群,这不仅会危害护生的身心健康,影响其今后的职业信心,甚至从长远看还会影响到我国护理事业的发展。因此,对高职护生进行系统全面的职业防护教育显得尤为重要。目前,对高职实习护生的职业防护调查和干预研究较为多见[4-5],而对于在校高职护生的职业防护研究相对较少。若护生在校期间就能具备较好的职业防护意识和职业防护知识,将使其今后在实习中有效规避职业风险,更好地完成从护生到护士的角色转变。鉴于此,本研究旨在了解高职护理专业在校学生的职业危害及防护认知情况,从而在基础护理教学中有针对性地进行系统教育和指导,以期逐步提高护生的职业防护意识和进入临床后的职业防护能力,也为今后在校职业防护教育提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群抽样方法从某高职院校2019级护理专业15个大班里随机抽取2个大班(2个小班合为1个大班)共173人作为研究对象。采用抽签方法确定1大班为试验组,共85名学生,其中男生 17名,女生 68名,平均年龄(19.58±1.19)岁;2大班为对照组,共88名学生,其中男生21名,女生67名,平均年龄(19.74±1.69)岁。护生均自愿参加本研究,且无精神疾患。两组护生的年龄、性别、在校成绩等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

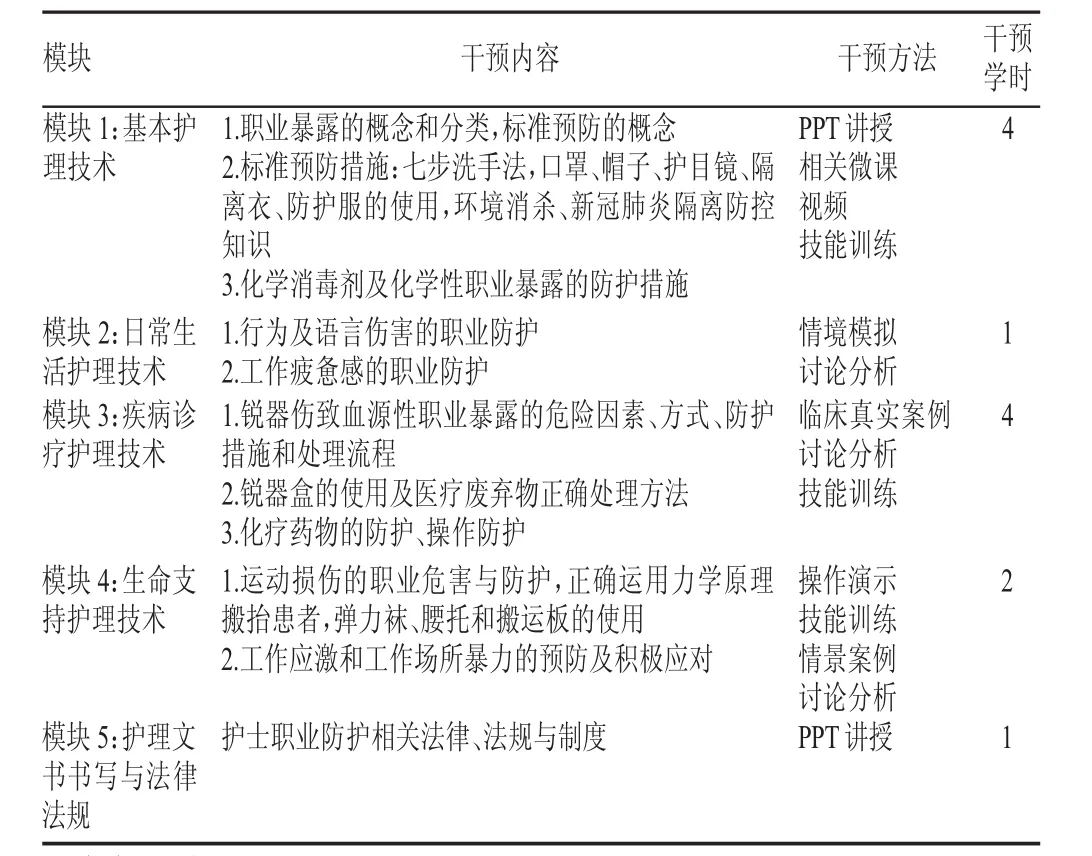

1.2.1 干预方法(1)培训前基线调查采用崔蕊[6]编制的《高校护理学生职业危害防护认知及培训需求问卷》对两组护生进行培训前的基线调查,了解护生对职业危害防护意识、职业危害防护知识水平以及职业危害防护培训的需求情况,为制定试验组护生的干预方案提供可靠依据。两组护生的基线调查比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(2)通过前期基线调查的评估结果和护生对职业危害防护培训的需求,制定试验组护生职业防护培训的干预方案。依据干预方案,在完成每一模块的基础护理技术课程的学习之后增加该模块涉及的职业防护相关知识,包括职业防护态度、信念、知识、技能和价值观教育等,同时建立干预信息平台,创建QQ群,方便研究者提供持续的职业防护知识和回答学生疑问,详见表1。(3)对照组护生按照常规教学计划进行教学,研究结束后进行补偿教育。

表1 试验组护生职业防护教育干预方案

1.2.2 评价方法(1)问卷调查。通过问卷星发放问卷,内容包括3个部分:一般资料问卷、职业危害防护认知及培训需求问卷和培训效果评价问卷。一般资料问卷包括护生的年龄、性别、班级、生源地、有无见习经历等。职业危害防护认知及培训需求问卷包括职业防护意识和培训需求调查以及职业危害防护知识测评,其中知识测评包含物理性、生物性、化学性和心理性危害4个维度,共30个条目,选对计1分,最高30分,问卷总Cronbach's α系数为0.82,分别于培训前和培训后对护生进行调查。培训效果评价问卷旨在了解试验组护生对培训的满意度。(2)成绩优秀率。课程结束对两组护生进行考核,包括理论考核和操作考核。理论考核为职业防护相关理论知识,操作考核包括洗手、戴手套、穿隔离衣和防护服、锐器伤处理、医疗废物处理等内容,满分均为100分,≥90分为优秀,比较两组护生考核成绩优秀率。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS18.0统计软件对数据进行录入和分析,计量资料用(±s)表示,计数资料采用χ2检验,两组间比较采用两样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

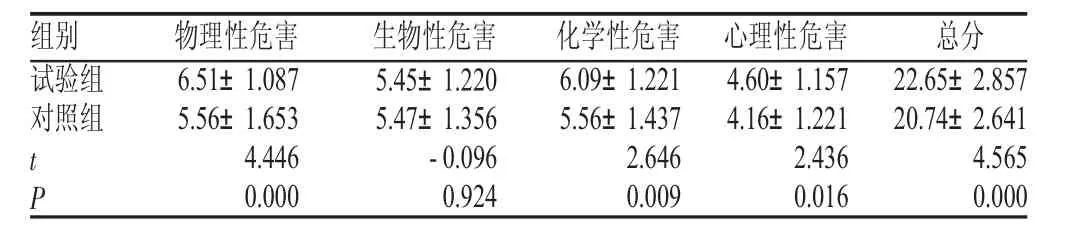

2.1 干预后两组护生职业危害防护知识测评比较

结果显示,干预后试验组护生的职业危害防护知识总分高于对照组(P<0.05),物理性危害、化学性危害、心理性危害维度的得分均高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 干预后两组护生职业危害防护知识测评比较(±s,分)

表2 干预后两组护生职业危害防护知识测评比较(±s,分)

组别 化学性危害 心理性危害 总分试验组 6.09±1.221 4.60±1.157 22.65±2.857物理性危害6.51±1.087对照组 5.56±1.437 4.16±1.221 20.74±2.641 t 2.646 2.436 4.565 5.56±1.653 4.446 P 0.000生物性危害5.45±1.220 5.47±1.356-0.096 0.9240.009 0.016 0.000

2.2 干预后两组护生成绩优秀率比较

结果显示,干预后试验组护生的理论考核和操作考核的优秀率均高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 干预后两组护生成绩优秀率比较[n(%)]

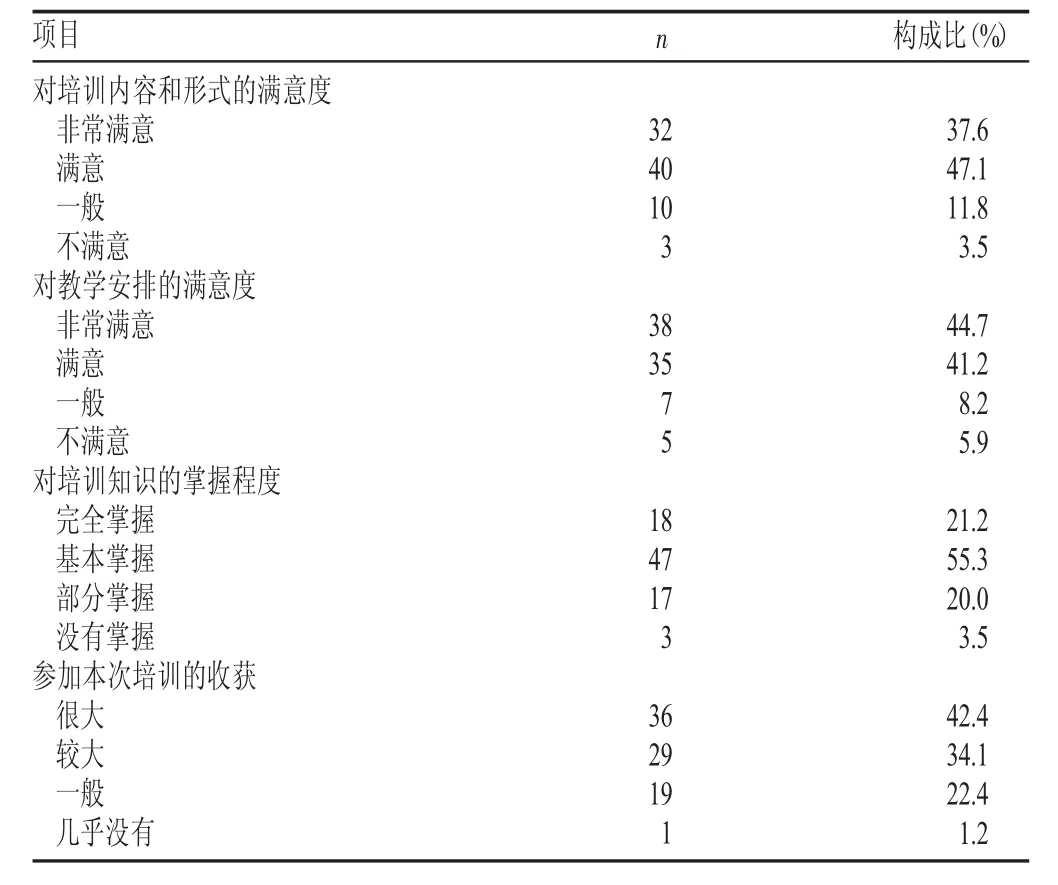

2.3 试验组护生培训后效果评价

经过本次培训干预,护生对培训内容和形式的满意度(84.7%)和对教学安排的满意度(85.9%)较高。大部分护生(76.5%)认为本次培训的收获很大和较大,具体见表4。

表4 试验组护生培训后效果评价(n=85)

3 讨论

3.1 在基础护理教学中开展职业防护教育有利于提高护生对职业危害防护的认知水平

本研究在开展职业防护教育前对护生的职业防护意识和培训需求情况进行了调查,从而使本次职业防护培训更具有针对性。通过表2可知,干预后试验组护生的职业危害防护知识测评总分高于对照组(P<0.05),说明在基础护理教学中开展职业防护教育能够提高护生对职业危害防护的认知度。这与庄丽娟等[7-8]的研究结果一致。从结果中可知,物理性危害、化学性危害、心理性危害维度的得分均高于对照组(P<0.05),而生物性危害维度两组得分没有显著差异(P>0.05),分析原因可能是因为在传统的基础护理教学中,教师也会强调一些常见的职业危害与防护知识,比如针刺伤的处理、口罩的使用与处置等,尤其是在新冠肺炎疫情期间,在校护生认为这些事件与自己的生活工作关系密切,因此也会更加重视相关知识的学习。而物理性危害方面比如环境的消杀,化学性危害方面比如汞、甲醛的防护,心理性危害方面比如行为和语言的职业防护在传统的基础护理教学中甚少涉及,因此对照组护生在这些方面的认知程度低于试验组。而以上方面在今后的临床实践中护生恰恰需要面对和处理。KAP理论[9]认为:行为改变是目标,行为改变的基础是要有必要的知识和学习,知识是行为改变的前提条件。也有研究者提出[10],职业防护相关知识掌握程度越高,进行安全执业的倾向性就越强。因此,为了能够让护生在今后的临床实践中实行安全执业行为,在基础护理教学中开展职业防护教育具有必要性和有效性。

3.2 在基础护理教学中开展职业防护教育有利于护生掌握职业防护知识和技能

目前,我国护生的职业防护知识主要来源于基础护理、传染病护理、护理管理学等课程中涉及的小部分相关内容,且多为纯理论讲授,教学内容片面,形式单一[11]。本研究通过在基础护理教学中融入职业防护教育,在每一模块内容学完后有针对性地开展与该模块内容相关的职业危害与职业防护知识教学,并且重视心理与社会性职业危害与防护,使护生从学习护理专业开始就能了解本专业将来所面对的职业环境和特点,帮助护生尽早建立职业防护的观念。此外,对涉及操作技能的职业防护内容如防护服的使用、锐器伤的处理等也安排了一定学时的技能训练,将理论知识与实践紧密联系。不仅如此,上课形式也较为多样化,包括情景模拟角色扮演、案例讨论分析等,提高了护生的学习兴趣,同时,利用课程平台和QQ群,定期推送职业防护微视频和相关资料,有利于实现职业防护教育的全程化。故试验组护生对本次培训的满意度较高,认为培训有较大收获。培训后两组护生的考核结果也显示,在基础护理教学中开展职业防护教育能够提高护生对于职业防护知识和技能的掌握程度,这与刘小兰[12]的研究结果一致。

综上所述,本研究尝试在基础护理教学中开展职业防护教育取得了较为满意的效果,护生对于本次培训也提出了宝贵的意见和建议,如希望增加培训的课时与次数,多增加实训课程,拓展相关内容的广度和深度等,今后课题组将从这些方面进一步完善,同时加强中远期干预效果的研究,探讨适合高职护理专业学生职业危害及防护知识的教育模式。