知识基础设施视角下的学术期刊数字出版:网络化的知识生产及其传播实践

束开荣

【摘要】文章基于数字媒介语境,以知识基础设施为概念视角,考察中国学术期刊数字出版的知识生产及其传播实践。研究发现:其一,商业数据库与开放存取、时间常规与可接近性构建了中国学术期刊数字出版作为知识基础设施的基本架构与基本特征,二者勾勒出中国学术期刊数字出版兼具商业数据库的学术知识垄断以及多元化、有限度开放存取的基本状态;其二,学术期刊的数字出版在知识基础设施视域下表现为多元行动者的网络化知识生产,学术期刊数字出版在聚合机制、供求关系、量化数据三个方面形塑了中国学术知识生产的关系秩序;其三,网络化知识生产的传播实践挑战、分化并重构了学术期刊在印刷出版时代建立起来的文化权威,学术期刊积极适应数字媒介语境下的知识生产及其传播实践,为其修补文化权威提供了新的路径。从知识基础设施视角来考察学术知识生产及其传播实践,有助于拓宽学术期刊数字出版研究的理论路径,进一步深化对中国学术社群的认识和理解。

【关键词】数字出版 学术期刊 知识基础设施 知识生产 传播实践

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)3-040-08

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.3.006

一、研究缘起与研究问题

学术期刊的数字出版是近年来激起出版界及学术界共同关注的实践问题。就目前而言,学界与业界在学术期刊数字出版方面的聚焦点主要集中在现状评价[1]、治理路径[2]、发展模式[3]以及技术创新[4]等方面。总体而言,研究者就这个议题进行考察的侧重点集中在数字出版实践的业务层面,从出版业的职业困境及其发展机遇出发,关注和思考学术期刊数字出版,是当前研究的主流视角。值得注意的是,近年来,随着各种大型学术期刊数据库或出版商(Sage、Elsevier、Springer、Taylor & Francis、Wiley、中国知网等)在数字出版领域的发展和扩张,多元主体(大学图书馆、科研院所、期刊评价机构、论文作者、科研人员等)围绕学术期刊数字出版及其影响的讨论逐渐兴起。由学术期刊数字出版所牵引的多元行动者,正在构筑并重塑数字媒介时代的学术知识生产及其传播方式。[5-9]

本文认为,学术期刊的数字出版不仅仅是传统学术期刊出版在其业务层面的实践与创新,它需要被进一步放置于更为宽阔的理论面向及问题域中来审视与考察。就本文研究旨趣而言,学术期刊的数字出版已然成为学术界开展知识生产、构建社会影响、塑造传播生态的知识基础设施(knowledge infrastructure)。那么,将学术期刊的数字出版视为一种知识基础设施意味着什么?作为知识基础设施的学术期刊数字出版如何协调并构建学术界多元主体之间的关系网络?这将如何影响人们看待和理解数字媒介语境下的知识生产方式及其传播实践?

二、作为知识基础设施的学术期刊数字出版

何为知识基础设施?根据Ronald Maier等人的界定,知识基础设施是一种对知识进行生产、存储、协作、检索与管理的社会—技术安排。[10]前互联网时代,常见的知识基础设施包括公立图书馆、大学图书馆、档案馆、出版社、学术期刊杂志社等。当前,知识的生产机制与传播方式发生巨大变化,而承载和解释这种变化及其社会影响的核心变量在于新型知识基础设施的出现和发展。数字媒介语境下,知识基础设施是指那些人们得以稳定、大规模、普遍地获取知识的技术系统,这些技术系统通过制度安排、技术标准或接入设备等关口将不同行动主体围绕知识生产、检索与传播的实践构筑成一个相互关联的网络。[11]在这个意义上,日常生活领域中的搜索引擎以及学术社群中的文献数据库就是两类十分典型的知识基础设施。本文聚焦后者的知识生产与传播过程,具体而言就是作为知识基础设施的学术期刊数字出版所构建的知识生产网络及其传播实践。

1. 知识基础设施的基本架构:学术期刊数字出版的商业数据库与开放存取

在知识基础设施的视角下,应该怎样定义和理解学术期刊的数字出版?在比较直观的意义上,当前对学术期刊数字出版的界定需要突破仅将其理解为纸质学术期刊“上网”以及通过互联网进行内容传播的思维定势。这种理解仍然是基于前互联网时代来界定和把握互联网语境下的学术出版实践的,很大程度上遮蔽了学术期刊的数字出版在当前的生动实践与已然形成的社会影响。在数字媒介语境下,将学术期刊的数字出版视为知识基础设施,意味着它远不止于论文内容的网络存取,更重要的是学术期刊数据库对这些文章内容的数字化呈现与管理,这一过程涉及一个复杂的学术知识生产与传播实践的关系网络。将学术期刊的数字出版视为一种知识基础设施,对于认识和理解数字媒介语境下学术期刊的知识生产模式及其社会影响方式具有重要意义。

在具体分析知识基础设施所构建的复杂关系网络之前,先要描述学术期刊数字出版作为知识基础设施的一对实践范畴:商业数据库与开放存取(Open Access,简称OA,即免费提供学术期刊数字版本的内容获取平台)。二者是构成知识基础设施的基本架构,是人们得以生产、获取以及传播知识的技术关口。它们共同影响着中国语境下学术界以及出版界围绕学术期刊进行知识生产与传播实践的制度安排。这一制度安排囊括了两种价值取向的知识基础设施,即以商业数据库为代表的垄断式知识基础设施以及以开放存取为代表的公益式知识基础设施。

一方面,我国三大期刊商业数据库,即中国知网(CNKI)、万方、维普对国内绝大多数的科技期刊都进行了全文收录。与全文期刊数据库的合作、知识产权的转让决定了中国的科技期刊不愿意进行OA操作。[12]2017年7月,中国知网推出学术论文网络首发,即在互联网上首次发布原创论文的网络学术期刊出版方式,改变学术期刊先印刷后上网的流程。[13]有研究者认为中国知网与学术期刊合作的这种数字出版实践,“弱化了传统(纸质)学术期刊的地位,分享或者分割了原本属于学术期刊编辑部的核心利益”。[14]根据中国知网网络首发学术期刊合作出版协议书中的规定,学术期刊编辑部在其官方网站全文发布印刷版论文的期限应滞后于网络首发论文发布时间6个月。[15]但从知识生产与传播实践角度看,学术期刊的网络首发有效缩短了出版时滞,对期刊、作者、读者乃至国家学术交流具有重要意义。[16]据2021年7月的数字资源采购数据,中国知网全文数据库年购置费达93万元,[17]万方数据库年购置费达28万元,[18]维普期刊数据库年购置费达27.5万元。[19]近年来,国外主流科技期刊与社会科学期刊的商业数据库购置价格普遍高于国内三大全文期刊数据库,2021年上半年的数字资源采购数据显示,爱思唯尔期刊年购置费达420万元,Wiley期刊数据库年购置费达73万元,Springer电子期刊全文数据库年购置费达47万元,[20][21]据研究者2017年的调查数据,主流人文社科外文數字资源SAGE期刊数据库(现期+回溯)年购置费达42.5万元,JSTOR西文过刊数据库年购置费达23.4万元,EBSCO期刊全文数据库年购置费达16.2万元。[22]这意味着,对于国内需要批量、长时段获取学术期刊数字出版数据的学术机构(大学图书馆、研究所)而言,集中购置学术数据库会造成他们对商业数据库的依赖,“巨大的信息量、全文的论文、前沿的研究、便捷的方式,这些吸引着国内科研人员和图书馆纷纷投入数据库的怀抱”。[23]这表明,目前而言,我国在学术数字资源的生产、存储、检索和引进方面,与商业数据库合作是学术期刊实现其数字出版的主流模式,这一模式使学术期刊的数字出版得以成为学术界知识基础设施的重要根基。

另一方面,有调查数据显示,至少在2018年,我国主要学术期刊数据库,如中国科学引文数据库(CSCD)与中文社会科学引文索引(CSSCI)的开放存取(包括完全开放存取、混合开放存取以及延迟开放存取)比例均已达到或超过70%。其中CSCD和CSSCI期刊通过自建网站进行开放存取的比例分别达98%和42%。截至2019年10月,我国1 187种CSCD期刊有自建网站,615种CSSCI期刊有自建网站。[24]且近年来,我国官方学术机构、相关政府机构也在直接推动学术期刊的开放存取及其数字出版实践。2018年4月以来,由隶属于国家科技部的中国科学技术信息研究所牵头搭建的国家科技学术期刊开放平台加速发展,截至2021年7月7日,已有1 300种科技期刊(其中核心期刊958种,论文总量达851万篇,基本实现完全OA)加入其开放存取阵营。[25]2012年3月启动、2013年7月上线的由全国哲学社会科学规划领导小组办公室批准、中国社会科学院承建的国家哲学社会科学学术期刊数据库(NSSD)已经逐渐成为国内人文社科期刊开放存取的重要阵地,截至2021年7月,该数据库共收录国内2 118种可供开放存取(延迟OA)的人文社科期刊,其中CSSCI期刊569种,社科基金资助期刊189种。[26]此外,由中国科学院主管的中国科技期刊开放获取平台(COAJ)、由教育部科技发展中心主办的中国科技论文在线以及奇迹文库等论文预印本(网络首发)系统也在夯实我国学术期刊(论文)开放存取的阵地。[27]2020年年初,作为国内学术期刊商业数据库代表的中国知网也开辟了专题数据库:中国知网抗击新冠肺炎疫情知识服务平台(网络首发)以及中国知网—世界卫生知识大数据,[28]这两个数据库为用户提供了完全OA和混合OA的获取服务。值得注意的是,移动互联网语境下,中国学术期刊尤其是人文社科期刊通过官方微信公众号对其所刊载论文进行编辑推送已成为促进开放存取与学术知识传播实践的重要方式。根据中国人文社会科学综合评价研究院的统计数据,CSSCI(2019—2020)收录的567种来源期刊中,有424种期刊创建官方微信公众号用于定期推送本刊论文的全文或精简版,这些期刊在2020年全年共发布了42 000余篇推文。[29]

由此可见,国内目前已经逐渐形成商业数据库与开放存取这两种类型知识基础设施的对垒阵营,它们既相互竞争,也相互构成中国学术期刊数字出版作为知识基础设施的基本架构。需要说明的是,虽然知识基础设施的基本架构可以整体划分为以商业数据库为代表的知识垄断、以开放存取为代表的知识共享,但学术期刊在开放存取与商业数据库之间的出版实践存在广泛的模糊与中间地带,这是在中国语境下考察学术期刊数字出版这一知识基础设施的重要考量。

2. 知识基础设施的基本特征:学术期刊数字出版的时间常规与可接近性

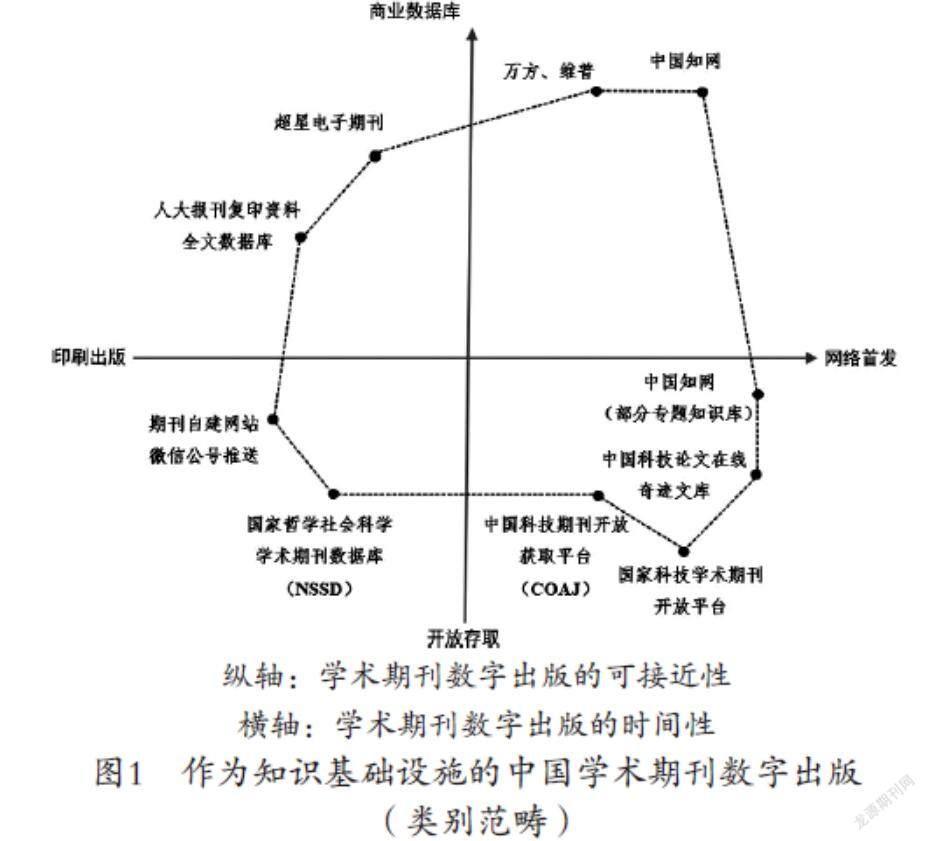

基于上述数据,本文尝试从四个类别范畴,即商业数据库、开放存取、网络首发以及印刷出版来对中国学术期刊的数字出版实践进行轮廓式描绘。图1中,横轴的两端分别是印刷出版与网络首发,这对应着学术期刊数字出版的时间性。作为知识基础设施,学术成果公开发表并为学术社群知晓的速度,直接影响着学术社群围绕特定学术话题开展学术交流与知识传播实践的方式和节奏。在传统学术出版语境下,纸质版期刊的出版期限决定着学术社群知识生产的节奏和体量,而在数字出版的技术逻辑中,时间性是其冲击并重构传统学术期刊出版效率的主要方式。就当前中国学术期刊出版的时间性而言,印刷出版与网络首发并存,其间广泛的中间地带逐渐成为国内学术期刊出版的时间常规,即在尽可能提高数字出版时效性的同时维持一定数量的纸质出版。而纵轴两端分别对应当前数字出版实践的两个基本架构:商业数据库和开放存取,二者构成了学术期刊的可接近性,即学术期刊被读者获取的途径和成本。期刊可接近性的程度区分了学术知识在获取和传播方面所体现的垄断与公益的价值取向。在当前中国,学术期刊的数字出版兼具大型商业数据库的学术知识垄断以及多元化、有限度开放存取的学术知识公益传播。

可以说,学术期刊出版实践的时间常规(印刷出版与网络首发)和可接近性(商业数据库与开放存取)这两个维度构成并维系着中国学术期刊数字出版作为一种知识基础设施的基本特征。如图1所示,它们纵横交叉组成了两两对应的四个类别范畴,不同的学术期刊数字出版方式构成了不同的出版实践特征,并对应着不同节点在象限图中的相对位置,这些节点相连勾勒出中国学术期刊数字出版的知识基础设施版图。不同代表节点之间用虚线相连是为了较为直观地呈现国内学术期刊围绕四个类别范畴所形成的知识生产的基本轮廓,而非彼此之间的联系,不同节点的具体位置是相对而言的,它们不同程度地反映了学术期刊在时间常规和可接近性方面的基本特征。

从这个可视化的类别范畴版图中不难总结出我国学术期刊数字出版的基本状态:就目前而言,以三大期刊数据库(中国知网、万方、维普)、超星电子期刊以及人大报刊复印资料全文数据库为主的商业数据库是学术期刊数字出版的主要方式,其中三大期刊数据库在很大程度上凸显着数字出版的时间性,由它们所倡导并实践着的网络首发是形塑期刊出版时间常规的重要力量。与此同时,中国科技期刊开放获取平台(COAJ)、国家科技学术期刊开放平台、国家哲学社会科学学术期刊数据库(NSSD)、中国科技论文在线、奇迹文库、期刊自建网站与微信公众号推送、中国知网专题知识库是我国学术期刊数字出版實践中实行开放存取的主要推动力,它们是构建中国学术期刊数字出版可接近性的主要实践。总体来看,作为知识基础设施,我国学术期刊数字出版以商业数据库为主,但开放存取的数字出版亦占据重要地位。值得注意的是,就数字出版的时间性而言,开放存取并不亚于商业数据库,这对于形塑学术知识生产的节奏与传播效率有显著意义。

那么,作为知识基础设施,学术期刊数字出版的这种基本状态如何影响学术知识的生产与传播实践?对这个问题的思考,为我们在数字媒介语境下理解学术期刊的数字出版提供了替代性的理论视角。

三、网络化的知识生产:学术期刊数字出版的关系网络

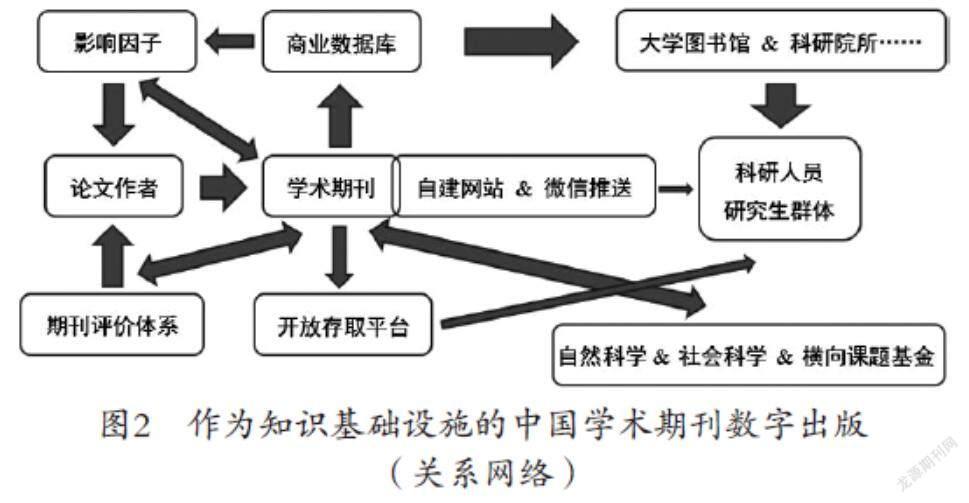

基于前文的分析,本文将基础设施视角下学术期刊数字出版的知识生产方式总结为网络化的知识生产。构成这种知识生产方式的关系网络汇集了学术期刊、商业数据库、论文作者、影响因子、期刊评价体系、大学图书馆、科研机构等多元行动者。在这个多元化的关系网络中,不同行动者之间围绕学术期刊的数字出版形成了交互影响,不同宽度的箭头反映了交互影响的程度(见图2)。当然,行动者之间的交互影响程度是相对而言的,且这些影响也都在动态变化。由此所构建的关系网络描述了中国学术期刊数字出版作为一种知识基础设施的关系秩序,而这种关系秩序维系着本文所提出的网络化的知识生产。

1. 网络化知识生产的关系类型:聚合关系、供求关系与数据关系

具体而言,学术期刊是这个网络化知识生产的中心节点,由此所延展开来的网络化知识生产的关系秩序主要包含三种类型:聚合关系、供求关系以及数据关系。这三种关系类型在不同维度上呈现着网络化知识生产的具体方式。

其一,聚合关系。以商业数据库与开放存取平台为代表的数字出版机构聚合了国内学术期刊的大部分内容,它们作为知识生产的搜索引擎为不同行动者提供知识查阅与内容服务的入口。可以说,聚合关系是将学术期刊的数字出版构建为知识基础设施的首要关系类型。在网络化知识生产的关系网络中,多元行动者(学术期刊、论文作者、大学图书馆、科研院所、科研人员、影响因子)均在不同程度上与商业数据库和开放存取所构建的平台聚合发生着联系。

其二,供求关系。以大学图书馆、科研院所、科研人员以及研究生群体为代表的知识使用者是学术期刊数字出版最为主要的目标用户,学术期刊数字出版提供的海量文献数据是这些行动者开展科学研究、进行学术创新的生产资料。与此同时,作为论文作者的科研人员以及研究生群体是知识生产的原生动力,他们是学术期刊版面空间的内容构筑者。而自然科学、社会科学、横向课题基金等为知识生产提供资金来源,课题基金项目所提出的论文发表要求,也成为论文作者不断向学术期刊输出论文的驱动机制。上述行动者与学术期刊数字出版之间形成了较为稳固的供求关系。

其三,数据关系。在学术期刊数字出版的语境下,由第三方机构所构建的期刊评价体系对不同学科领域的学术期刊影响力予以量化。以影响因子为代表的数据成为学术界公认的衡量期刊学术品质的关键指标,这个数据指标是理解网络化知识生产及其传播实践的重要面向。当前,学术期刊与第三方评价机构之间所形成的这种数据关系,很大程度上构建了学术期刊知识生产的权威性,相关行动者为此展开激烈竞争与角逐。值得注意的是,这种数据关系在学术期刊的纸质出版时代是无法形成的,彼时的学术期刊权威性主要依靠学术社群所形成的相对稳定的同行评议及其影响力。

2. 网络化知识生产的关系秩序:多元行动者的交互影响

进一步说,上述网络化知识生产的三种关系类型(聚合关系、供求关系以及数据关系)构建了中国学术期刊数字出版的关系秩序。这种关系秩序主要表现为多元行动者之间所形成的交互影响机制。

其一,以商业数据库与开放存取所代表的数字出版聚合平台为中介,学术期刊、大学图书馆、科研院所、论文作者以及各种课题基金等行动者就知识生产与消费形成了较为稳定的供求关系。也就是说,学术期刊的知识生产并非直接面对学术社群,而是通过聚合平台的数字出版将不同学科领域的学术期刊匯总,并以平台化的方式为学术社群提供近乎唯二的接入方式,即商业数据库的垄断接入及开放存取平台的公益接入。

其二,第三方期刊评价机构所依据的主要数据,即影响因子,在较大程度上会受到学术期刊数字出版聚合平台的影响和形塑。因为计算影响因子的数据来自聚合平台中特定学术期刊的引用率,聚合平台(如中国知网)每年对外发布的引证数据是第三方期刊评价机构对学术期刊进行评级的重要数据来源。由此,聚合平台与期刊评价体系反过来进一步强化了学术期刊数字出版的数据关系及其所形塑的期刊权威与秩序。

其三,影响因子与期刊评价体系对学术期刊影响力的量化排名势必会对学术期刊以及包括大学图书馆、科研院所、论文作者、各种课题基金在内的学术社群之间的供求关系产生重要影响,定期发布的各类期刊评价结果动态调整着多元行动者对学术知识的生产与消费。

通过对学术期刊数字出版所形成的多元关系类型及其网络化知识生产的分析,本文将继续从知识基础设施的视角,聚焦学术期刊在数字出版语境下的知识传播实践,尤其是这种知识传播实践给学术期刊文化权威带来的挑战和机遇。

四、学术期刊的知识传播实践:重构文化权威

当前,就数字出版这一技术形态而言,它在冲击现代出版业基于印刷技术的知识生产行业垄断的同时,造就了非线性逻辑生产、展现和传播知识的新形式,使得社会公开发行知识的方式得以重塑。[30]具体到学术期刊的数字出版,由聚合、供求以及数据三种关系类型所形成的知识传播实践对学术期刊在传统印刷出版时代建立起来的文化权威构成了相当的挑战。这里的文化权威是指学术期刊在印刷出版时代知识生产社群(主要是各个领域的科研工作者以及学术机构)的同行评议中所逐步形成的权威地位。学术期刊的文化权威支持并维系着特定研究领域的知识生产秩序以及论文发表者的学术声望。但在数字出版语境下,这种文化权威面临着多元行动者的挑战和分化。

1. 挑战和分化:网络化知识传播实践中的学术期刊文化权威

其一,数字出版所依赖的平台聚合机制(商业数据库与开放存取)是学术期刊的知识生产得以在学术社群中进行传播的中心节点。而对知识传播实践产生重要影响的时间常规则是由平台聚合机制来定义的,网络首发对印刷出版的冲击和替代,加速和改变了学术期刊编辑部的工作节奏。知识内容在商业数据库和开放存取平台中的更新速度,直接影响学术期刊知识生产的传播周期和效率。在信息过载与知识产量指数增长的当下,如果不能够及时有效地向学术社群传播最新的前沿动态,往往意味着学术影响力的下降。与传统印刷时代的邮政发行、图书馆订阅以及社群共享的传播方式不同,数字出版语境下,平台聚合机制所形塑的知识传播实践,以更快的速度挑战并动态调节着学术期刊在传统印刷时代缓慢累积起来的文化权威。这使得学术期刊在传统印刷时代所建立起来的相对稳定的文化权威成为一个充满不确定性的竞争场域。

其二,数字出版的供求关系也对学术期刊文化权威的维系造成较大挑战。一方面,由于国内近年来学术劳动力市场以及学科评估的竞争趋向白热化,学术成果发表的需求空前高涨。科研院所对论文成果的常态化考核使得由焦虑驱动的青年科研工作者疲于应付,降低了学术产出的质量,[31]频频爆出的抄袭、注水丑闻给学术期刊在学术社群中的声望与权威造成隐患和冲击。另一方面,由各类课题基金的研究主题所驱动的成果产出,弱化了学术期刊编辑部对相关研究议题的设定能力,课题基金研究主题的同质化以及由此产生的追热点在一定程度上造成了学术社群的内卷。在数字出版语境下,被供求关系裹挟的学术期刊较难通过对相关研究议题的深入探讨及其持续的知识传播实践,形成自身特色并由此提升其在学术社群内部的文化权威。

其三,第三方评议机构依据学术期刊数字出版的各类数据所构建的期刊评价体系(各类核心期刊索引),成为定义(提升或降低)学术期刊文化权威的重要力量,这是一种区别于同行评议构建期刊文化权威的新模式。这种情形下,学术期刊在努力维持知识生产周期的同时,不得不关注自身在数字出版过程中的各类数据。知识传播实践的量化意味着学术期刊文化权威的分化,这种分化让学术期刊不得不面对自身与同行之间被量化的差距。由此形成的同行竞争,可能会使得学术期刊主动弱化自身特色从而形成同质化的选题,在此基础上,基于数据排名的影响力构建方式改变了学术社群对期刊权威的认知和理解。也就是说,由数据关系所形成的量化评价标准在较大程度上挑战并形塑着学术期刊从传统印刷时代承继至今的文化权威。

2. 适应和修补:数字出版语境下构建学术期刊文化权威的新路径

学术期刊积极适应数字出版语境下的知识生产及其传播实践,又为其修补文化权威提供了新的路径。

其一,商业数据库以及开放存取作为学术期刊数字出版的聚合机制,它的基础设施化使得学术知识的传播获得了广泛的共享与及时性。不同于传统纸质出版的知识传播实践,数字出版的聚合平台为新兴学术期刊提供了“成名的想象”,也为学术期刊提供了新的起点。便捷的知识传播环境为每一篇具有较高学术价值的论文提供了被看见的机会,学术期刊的文化权威在知识基础设施语境下的形成、发展和维系,构建了一种动态调适与创新驱动的传播实践及其关系生态。

其二,大学图书馆、科研院所及其科研人员基于数字出版所形成的稳定需求,为学术期刊构建自身文化权威提供了基本的知识生产动力。在供求关系中,学术期刊通过知识传播实践所形成和维系的文化权威从自发走向自觉。传统纸质出版的知识传播实践作用于学术社群的方式,主要体现为邮政系统在科研机构中的规模化分发,学术期刊在个体科研人员中所积累起来的文化权威以及学术影响力受制于自发的接受。而数字出版语境下的知识传播实践有着明确的、自觉的供需导向,个体可直接通过学术机构提供的入口,批量接触和阅读学术期刊。由此在学术社群中所进行的同行评议更为直接和清晰地指向知识生产的基本单位——学术期刊本身,而文化权威的构建也因此变得更为快速和显豁。

其三,数字出版语境下,影响因子以及第三方期刊评价机构所构建的量化标准在期刊文化权威的构建方面发挥直接作用。学术期刊与影响因子以及期刊评价体系所形成的數据关系,使得提升和强化学术期刊文化权威的方式获得了一种明确且可行的导向。由此,知识传播实践的侧重点从传统纸质出版时代的相对间接和缓慢的同行接触与评议,转变为更为直接的、注重传播时效的影响力塑造过程。所谓“时”,即以更加快速和顺畅的知识生产周期维系自身在学术社群中的相对位置。所谓“效”,即以更加注重知识传播效果(主要表现为论文引用率、学术转载量、期刊评价排名、影响力指数等)的方式构建并强化学术期刊的文化权威。

结语

通过前文的描述和分析,不难发现,学术期刊的数字出版已经成为中国学术知识生产与传播实践的基础设施。本文从商业数据库和开放存取这两个基本架构出发,在整体上勾勒了中国学术期刊数字出版的实践版图。由商业数据库、开放存取、网络首发、印刷出版这四个类别范畴所形成的关系象限,描绘了不同数字出版方式及其主要代表机构的相对位置,它们形成了数字出版的时间性与可接近性,这是描述知识基础设施的两个基本特征。而理解这一知识基础设施,意味着分析学术期刊在数字出版过程中的知识生产及其关系网络,它指向了一种网络化的知识生产与传播实践。聚合、供求与数据这三种关系类型之间的交互影响机制构建和维系了中国学术期刊数字出版在知识生产过程中的关系秩序。基于此,学术期刊数字出版的知识传播实践,在不同程度上挑战、分化乃至重构了学术期刊在传统纸质出版时代所形成的文化权威。学术期刊需要在数字出版语境中不断调适并利用网络化的知识生产及其传播实践,维系并提升自身在学术社群中的声望和影响力。

更为重要的是,作为知识基础设施的学术期刊数字出版还会形塑人们对知识的理解和实践。从知识社会学的角度来看,人们对知识生产边界的定义和解释不仅仅表现为学术社群知识实践的内在逻辑,这种知识实践还会受到媒介技术形态(从传统的印刷出版到商业数据库的网络首发、开放存取等)、知识生产的制度安排及其关系模式(即不同行动主体之间所形成的相对稳定的逻辑关系,如聚合机制、供求方式与数据评价)等方面的影响。总之,基于数字媒介语境,从知识基础设施的视角来考察学术知识的生产方式及其传播实践,不仅有助于拓宽学术期刊数字出版研究的理论路径,而且能够深化对中国学术社群围绕学术期刊进行知识生产的认识和理解。

参考文献:

[1] 游翔. 国际数字出版产业发展现状及趋势分析[J]. 科技与出版,2019(6):65-69.

[2] 赵文义. 学术期刊数字出版治理的伦理路径[J]. 编辑之友,2017(9):39-41.

[3] 廖坤,崔玉洁. 网络时代学术期刊数字出版模式探析[J]. 编辑学报,2017(2):116-118.

[4] 贺嫁姿. 学术期刊与智库建设的协同创新[J]. 出版发行研究, 2017(2):59-62.

[5] Borgman·C. L. Scholarship in the digital age: Information, infrastructure, and the Internet[M]. Cambridge, MA: MIT press, 2010: 13-14.

[6] Borgman·C. L, Edwards·P. N, Jackson·S. J, et al. Knowledge infrastructures: Intellectual frameworks and research challenges[J]. Escholarship, 2013(5): 1-40.

[7] Nabradi A. Role of innovations and knowledge-infrastructure and institutions[J]. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 2010, 4(3-4): 7-10.

[8] Borgman·C. L, Darch·P. T, Sands·A. E, et al. Knowledge infrastructures in science: data, diversity, and digital libraries[J]. International Journal on Digital Libraries, 2015, 16(3-4): 207-227.

[9] Stocker M, Paasonen P, Fiebig M, et al. Curating scientific information in knowledge infrastructures[J]. Data Science Journal, 2018, 17(21): 1-16.

[10] Maier R,Hädrich T,Peinl R. Enterprise Knowledge Infrastructures[M]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2005: 75-82.

[11] Plantin·J. C, Lagoze C, Edwards·P. N. Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook[J]. New Media & Society, 2018, 20(1): 293-310.

[12] 陈振英,何小军,陈益君. 开放存取在中国的困境及对策分析[J]. 大学图书馆学报,2008(2):35-40.

[13] 陆达. 中国知网发布《中国学术期刊(网络版)》出版与传播平台(上)[EB/OL].[2017-07-07].https://www.sohu.com/a/155302100_734862.

[14] 芮海田,王佳,赵文义. 商业数据库与学术期刊合作新模式推行的困境与解决路径[J]. 编辑之友, 2019(3):40-43.

[15] CAJ-N网络首发学术期刊合作出版协议书[EB/OL].[2020-12-18].https://pan.baidu.com/s/1_22x6gds2m3lrhPYsLDxcA?pwd=vyxg.

[16] 占莉娟,胡小洋. 学术论文的网络首发:愿景·瓶颈·应对策略[J]. 编辑学报,2018(3):298-301.

[17] 大连海事大学中国知网CNKI数据库文献采购项目成交公告[EB/OL].[2021-07-01].中国政府采购网, http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202107/t20210701_16496464.htm.

[18] 廣西民族师范学院图书馆2022年度电子资源采购单一来源采购公示[EB/OL].[2021-07-01].中国政府采购网,http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/dylygg/202107/t20210701_16499351.htm.

[19] 福建师范大学2021年维普等数据库采购项目招标公告[EB/OL].[2021-06-24].中国政府采购网,http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202106/t20210624_16462562.htm.

[20] 电子科技大学Elsevier数字资源采购项目(2021)成交公告[EB/OL].[2021-07-07].中国政府采购网,http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/cjgg/202107/t20210707_16526023.htm.

[21] 电子科技大学Wiley数字资源采购项目(2021)成交公告[EB/OL]. [2021-05-28].中国政府采购网,http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/cjgg/202105/t20210528_16347045.htm.

[22] 苏金燕. 我国高校图书馆数字资源采购价格与经费现状分析[J]. 大学图书情报学刊,2018(4):66-76.

[23] 高毅哲. 数据资源:中国高校图书馆的痛[EB/OL]. [2014-06-25].http://cepa.jyb.cn/jzwc/151283.shtml.

[24] 李克偉,乐丽娜,张耀坤. 我国学术期刊进入了开放存取时代吗?——基于CSCD及CSSCI来源期刊的调查[J]. 图书馆研究, 2019(6):71-77.

[25] 中国科学技术信息研究所&国家工程技术数字图书馆. 国家科技期刊开放平台[EB/OL].[2021-07-01].https://doaj.istic.ac.cn/#/.

[26] 国家哲学社会科学学术期刊数据库[EB/OL]. [2021-07-01].http://nssd.cn.

[27] 牛茜. 我国传统学术期刊开放存取的路径选择[J]. 传媒, 2020(17):30-32.

[28] 王景周,崔建英,谭春林,等. COVID-19研究成果在中国知网网络首发状况的调查与思考[J]. 中国科技期刊研究,2020(4):483-489.

[29] 中国人文社会科学综合评价研究院. 发布!C刊微信传播力年榜[EB/OL].[2021-05-31].https://mp.weixin.qq.com/s/32W9a8fuKiCP3Jz8uHrwWw.

[30] 孙玮,李梦颖. 数字出版:超文本与交互性的知识生产新形态[J]. 现代出版,2021(3):11-16.

[31] 任美娜,刘林平. “在学术界失眠”:行政逻辑和高校青年教师的时间压力[J]. 中国青年研究,2021(8):14-21,35.

The Digital Publishing of Academic Journals from the Perspective of Knowledge Infrastructure: Networked Knowledge Production and Its Communication Practice

SHU Kai-rong(School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Based on the context of digital media, this paper investigates the knowledge production mode and communication practice of digital publishing of Chinese academic journals from the perspective of knowledge infrastructure. The research finds that commercial database and open access construct the basic characteristics of Chinese academic journal digital publishing, which serves as a knowledge infrastructure in the two dimensions of temporal routine and accessibility. They outline the basic state of academic knowledge monopoly, diversification and limited open access of Chinese academic journal digital publishing. In the meanwhile, from the perspective of knowledge infrastructure, the digital publishing of academic journals is manifested as the networked knowledge production of pluralistic actors and the digital publishing of academic journals shapes the order of China's academic knowledge production in three aspects: aggregation mechanism, supply-demand relationship and quantitative data. Consequently, the communication practice of networked knowledge production challenges, differentiates and reconstructs the cultural authority established by academic journals in the era of printing and publishing. Academic journals actively adapt to the knowledge production and communication practice in the context of digital media, which provides a new way to repair their cultural authority. Investigating the practice of academic knowledge production and communication from the perspective of knowledge infrastructure will help to broaden the theoretical path of academic journal digital publishing research, and further deepen our understanding of Chinese academic community.

Keywords: digital publishing; academic journal; knowledge infrastructure; knowledge production; communication practice